汉语史讲稿II(汉语发展史的分期)

- 格式:ppt

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:56

古汉语语音的历史分期中国古代文字术语传统上被分为文字、书面语、古代汉语三部分,而古代汉语又可以根据其发展历史进行不同时期的划分。

在汉语发展史上,可以从古代汉语历史上将其划分为古汉语、秦汉语和两汉以后的文言。

而汉语发展的一个重要组成部分即为古汉语的语音,它的变化则清晰地说明了汉语历史上演变的趋势,而其历史分期也影响着汉语发展史的进程。

古汉语在这里指两汉以前汉语的发展状况。

从归纳上看,古汉语可以划分为以下几个历史阶段:第一,汉藏时期:这一时期上古汉语的特征是口头传统,它的语音记录方面几乎没有传从古代就已诞生的汉藏关系,藏关系是汉语语音系统的基础,它的特征为濒临舌尖的后元音和宕音鼻音,语音的发展也被限制在口头传播范围之内,在这一时期间,大量的词汇已发展成汉语的早期形式。

第二,《左传》时期:这一时期汉语语音有了明显的进步,主要是因为在此期间《左传》出现,《左传》是中国第一部文献,它既统计记载了汉语的大量词汇语义,又有大量的音迹,记录了古汉语的大量特点,比如再音及词形变化等等,同时也有古汉语语音特点如声调和注音等,这有利于汉语发展。

第三,魏晋时期:由于《左传》的发展,在魏晋时期,汉语语音得到了进一步的发展,其中拼音记法也得到了普遍使用,而且这一时期伴随着大量著作书籍的出现,这些书籍对汉语语言的影响也越来越深入,这对今天的汉语的发展也无疑是一个很重要的催化剂。

第四,两晋南北朝:这一时期也可以被视为汉语语音的一个新的开端,它把汉语语音推向一个新的高度,它建立起一种新的书面体系,历史上常用的“平水音”系统也随之出现,这种平水音系统以及整个汉语的语音系统也有了质的提高,使汉语语音发展走向了一个新的阶段。

以上就是古汉语语音历史分期划分的相关内容,从古代汉语的这四个历史阶段来看,我们可以清楚的看出汉语语音的不断发展,而汉语随着发展的过程也越来越丰富,对于汉语语言史的研究也更加深入。

汉语史的分期研究汉语史分期必须考察汉语各时代的文学语言在语音系统、语法系统、词汇系统方面的发展变化。

由于语音、语法、词汇等因素发展演变的快慢有所差异,学者们所侧重的立场,偏重的研究材料不同,因此学术界目前对汉语史的分期出现许多不同的意见。

目前学术界对于汉语史的分期主要有三派观点。

其一,是主张汉语史不需要分期的史存直先生。

其二,是主张把汉语史分为古代汉语和近代汉语两个阶段的吕叔湘先生。

其中,影响力最大的观点是王力先生提出的把汉语史的发展分为上古、中古、近代、现代四个时期的观点。

史存直先生主张汉语史不分期的原因是他认为历史的发展是连续不断的,语言的发展过程中没有爆发突变的时候。

由于语言的差异是渐变而积累出来的成果,很难作为分期的标准,因为它是可以依据学者的主观任意划分的。

另外,史存直先生认为研究汉语史,学者们没有共同的标准,每位学者会侧重的差异与材料不同。

如果以政治经济来为汉语史进行分期,从语言学的角度来看,是不符合语言发展规律的。

从汉语史教材来看,他也提出目前汉语史分期没有办法清晰地整理出各时代的特点,强行分期将各项发展一再割断,又在重新起头,将会导致学习者难以看清汉语的整个发展过程,因此认为汉语史没有分期的必要。

吕叔湘先生是从各时代的文体上进行分期的。

吕叔湘先生在《近代汉语指代词·序》中指出秦以前的口语与书面语的差距估计不大,但汉魏以后逐渐形成一种相当固定的书面语,即后世所称的“文言”。

虽然在某些类型的文言文中会出现少量的口语用词,但是以口语为主体的“白话”篇章,如敦煌文献和禅宗语录,却是到晚唐五代才开始出现,并且到上世纪才取代“文言”的书面汉语地位。

根据这个情况,以晚唐五代为界,把汉语的历史分成古代汉语和近代汉语两个大阶段。

北京大学中文系郭锡良教授认为吕叔湘先生的观点仍是从五四时期文白之争来讨论问题的,不能认为是汉语史的严格分期。

汉语史研究学者大多采取王力先生的分期观点。

王力先生将汉语史分为以下四个时期:(一)公元三世纪以前(五胡乱华以前)为上古期。

中文是世界上最古老的语言之一,它的历史可以追溯到几千年前。

以下是中文发展的一些重要阶段:

1.先秦时期:中国先秦时期的语言文字主要以甲骨文、金文、大篆

等古文字为主,这些文字记录了当时人们的生活、文化和思想等方面的内容。

2.秦汉时期:秦朝统一中国后,使用小篆作为官方文字。

汉朝时期,

隶书逐渐取代了小篆,成为主要的书写方式。

3.魏晋南北朝时期:这一时期的中文语言和文字有了较大的发展,

出现了楷书、行书等新的字体,以及《说文解字》等字典和韵书。

4.唐宋时期:唐宋时期是中文语言和文字发展的重要时期,出现了

唐诗、宋词等文学形式,以及《切韵》《广韵》等韵书和《说文解字注》等字典。

5.明清时期:明清时期的中文语言和文字继续发展,出现了《康熙

字典》等大型字典和《红楼梦》等文学作品。

6.现代时期:随着中国的现代化进程,中文语言和文字也发生了一

些变化,出现了白话文、简化字等新的语言形式和文字规范。

汉语的四个阶段汉语作为世界上使用人数最多的语言之一,经历了漫长的发展历程。

在演变过程中,汉语经历了四个不同的阶段,即古汉语、中古汉语、现代汉语和当代汉语。

这四个阶段分别代表了汉语的不同时期和语言形式的变迁。

以下是对这四个阶段的综述:一、古汉语古汉语阶段约从公元前14世纪到公元7世纪,主要可分为三个时期:古老汉语、上古汉语和中古汉语。

在古汉语阶段,汉字逐渐形成,并开始被使用于记录文字和文学作品。

古汉语的特点之一是词汇数量有限,语言形式规范,包含多音字和多义字。

古汉语的发展与中国古代的社会、政治、经济和文化环境密切相关,反映了古代社会的变迁。

在这个阶段,汉语的书面语被广泛应用于文学作品、历史记录等领域。

古文、古诗等古代文学形式在古汉语中得以发展。

二、中古汉语中古汉语阶段大约从公元7世纪到14世纪,是古汉语向现代汉语过渡的时期。

在这个阶段,汉语经历了许多音韵和语法变化。

随着政治和文化中心的转移,中古汉语的方言差异和地域差异逐渐显现。

在中古汉语阶段,儒家经典和文言文成为社会精英和学者的重要阅读材料,文言文逐渐发展为汉语的书面语言。

此外,诗歌和词曲成为汉语文学的重要形式,打开了汉语诗歌的黄金时代。

三、现代汉语现代汉语阶段大约从14世纪末到20世纪初。

这个阶段是汉语语言形式发生较大变化的时期,也是中国历史上一系列重要事件的见证。

现代汉语的标志性特点之一是汉字方案的统一简化,以提高文字输入和阅读的效率。

此外,普通话(现代标准汉语)在现代汉语中的地位逐渐确立,成为国家通用语言。

现代汉语阶段见证了中国社会的现代化和变革,许多新的概念和词汇得以引入。

自然科学、技术、社会科学和新兴领域的发展也为现代汉语词汇的丰富和发展提供了新的动力。

四、当代汉语当代汉语是指20世纪初至今的汉语发展阶段。

当代汉语时期,全球化和技术进步对汉语发展产生了深远的影响。

随着信息技术的快速发展,网络和移动通信的普及,当代汉语中涌现了大量新词汇和新用法。

古代汉语的三个发展阶段古代汉语是指距今两千年之前至十七世纪末期的汉语,其发展过程可以分为三个阶段:古汉语、中古汉语和近代汉语。

每个阶段都有其独特的特点和潜在意义。

本文将对古代汉语三个发展阶段进行简要介绍。

第一阶段:古汉语(公元前221年-公元220年)古汉语的时间跨度从公元前221年始皇帝统一中国开始,到公元220年魏晋南北朝时期结束。

具有代表性的古汉语著作有《诗经》、《尚书》、《春秋》、《礼记》和《周礼》等。

古汉语的特点是音韵、语法和词汇的稳定性和统一性。

在古汉语时期,汉字的书写和发展达到顶峰,基本上形成了现代汉字的形态。

在发音方面,古汉语的声调数量较少,一般分为平声、上声、去声和入声四个声调。

而且古汉语的语音系统比现代汉语要简化。

在语法方面,古汉语的文言语法体系十分严谨,语法范式基本上稳定,而且语法规律的变化相对较少。

在词汇方面,古汉语的词汇量和词义含义都较为固定,表面上的易变性仅仅是因为不同作家和地区供用的各自古汉语文本所需的单词和用法存在一定的区别。

总体而言,对于现今的中文来说,古汉语语言体系和讲话规则都非常陌生,但其文化内涵和思想精髓却一直都是中国文化的基石和象征。

第二阶段:中古汉语(公元581年-公元1368年)中古汉语发展起始于隋朝,而结束于元朝。

在中古汉语时期,汉语经历了一系列变化,如语音、词汇和语法上的变化,这些变化导致了中古汉语和古汉语之间的区分。

在发音方面,中古汉语开始出现语音的变异,如增加了一些声调和声韵变化。

在语法方面,中古汉语的文言语法体系开始走向灵活和简化,出现了标点符号和声助词的使用。

在词汇方面,中古汉语的词汇量和词义含义有所增加和变化,出现了一些新词和用法,如“朝”、“晚”、“策马长板”。

总的来说,中古汉语在句法和词汇上开始出现一些变化,尤其是在动词、名词、形容词等语言元素的区分上的细化。

中古汉语的变化也使中国古代文学、历史和哲学的著作出现了一种新的质感和风格。

汉语史稿概述汉语是世界上使用人数最多的语言之一,其发展历史悠久。

本文档将以汉语史为主题,从汉字的起源、汉语的演变、汉语的变体等方面进行探讨。

1. 汉字的起源汉字是汉语的书写系统,拥有数千年的历史。

汉字的起源可以追溯到公元前14世纪的甲骨文和金文。

甲骨文是商朝时期使用的一种文字,主要刻在龟甲和兽骨上,用于记录祭祀和占卜的信息。

金文是商朝末期至西周时期使用的一种文字,主要刻在青铜器上,用于纪念和记录重要事件。

汉字经历了长期的演变和整理,逐渐形成了现代汉字体系。

2. 汉语的演变汉语经历了演变的过程,从古汉语逐渐发展为中古汉语,最终发展为现代汉语。

古汉语是指公元前3世纪至公元7世纪的汉语,该时期的汉语音韵系统略有不同于现代汉语。

中古汉语是指公元7世纪至公元14世纪的汉语,这一时期的汉语在音韵系统上发生了一些变化。

现代汉语从公元14世纪起逐渐形成,并在后来的几个世纪中得到进一步发展。

3. 汉语的变体汉语作为世界上使用人数最多的语言之一,其分布范围广泛。

在不同地区和不同社会群体中,汉语存在着一些方言和口音的变体。

方言是指在语音、词汇和语法等方面存在差异的语言形式。

汉语的方言包括粤语、闽南语、吴语等,这些方言在语音、词汇和语法上都有各自的特点。

此外,在中国不同的地区和城市中,人们也会使用不同的口音和词汇,这些口音和词汇也构成了汉语的一种变体。

4. 汉字的重要性和挑战汉字是汉语的特色之一,也是中华文化的重要组成部分。

汉字作为一种表意文字,每个汉字都具有独特的意义。

汉字不仅用于汉语的书写,也影响了其他语言的文字系统,如日语和韩语。

然而,学习汉字也面临一些困难和挑战。

由于汉字的复杂结构和大量的字形,学习者需要花费较长时间来掌握汉字的书写和意义。

5. 汉语的未来发展随着全球化的发展和科技的进步,汉语在世界范围内的影响力越来越大。

越来越多的人开始学习汉语作为第二语言,并融入到不同的领域中,如商务、文化交流等。

同时,科技的进步也为汉语的学习和传播提供了更多便利。

第六节汉语史的分期1.分期的目的:为了反映汉语自身发展的阶段特点,以便学习和研究。

2.分期的标准:汉语史的分期不同于中国历史的分期,而是取决于汉语自身的发展。

其标准有:文体和语法。

吕叔湘先生根据“文言”和“白话”两种书面语言,把汉语发展史分为古代和近代。

王力先生以语法为标准,分为四个时期。

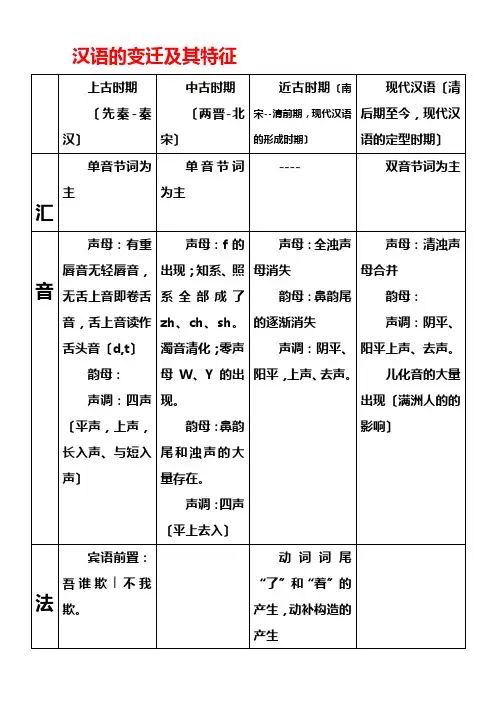

3.具体所分阶段及其特点汉语史的分期1.公元三世纪(商、周、秦,汉)为上古时期。

(三、四世纪为过渡阶段。

)2.公元四世纪到十二世纪(六朝、唐、南宋前半)为中古期。

(十二、十三世纪为过渡阶段。

)3.公元十三世纪到十九世纪(鸦片战争)为近代。

(自1840年鸦片战争到五四运动为过渡阶段。

)4.二十世纪(五四运动以后)为现代。

公元三世纪上古时期汉语特点1.语音上,没有轻唇音(f);没有舌上音(zh,ch,sh)。

前期和中期没有庄组声母([tʃ]),阴、阳、入三类韵母配合整齐(之ə职ək蒸əŋ),声调分平、入两大类,又各按音高和音长分为两大类,没有去声。

2.词汇上,以单音词为主,有一定的数量的复音词。

3.语法上,判断句一般不用系词;否定句和疑问句的代词宾语通常要放在动词前面;被动句通常用“于”等虚词表示,实词缺乏一定的词类标志。

其中前,中、后期又各有特点。

前期以甲骨文卜辞为代表,词汇上数量不大,复音词不多,语法比价单纯,语音系统还不是十分清楚。

中期《诗经》等韵文材料丰富,上古韵部系统得以建立,词汇数量大大增加,并有20%左右的复音词,产生了一个完整的虚词系统。

后期齿头音精组声母逐渐分化为精、庄两组声母,复音词数量增加,系词“是”开始出现。

中古期(4世纪——12)汉语特点1.语音上,以《切韵》音系为代表的中古语音系统形成:平、上、去、入四声开始形成,轻唇音、舌上音开始产生,庄组声母和章组声母合并,大量的古入声字(长入)变为阴声(去声)。

2.词汇上,四声别义现象普遍加强,复音词大量增加,有了一定的数量外语借词。

3.语法上,第三人称代词“他”产生,动词时体系统开始出现,系词“是”和判断句广泛运用,否定句,疑问句的代词宾语普遍移到动词后面,用“被”表示的被动句出现,用“将”和“把”表示的处置式产生。

汉语史分期综述作者:马明光来源:《科学与财富》2019年第17期摘要:纵观前人对汉语史的研究,学界对汉语史的分期争议与分歧是非常大的,争议的焦点主要有三个:(一)分期划分的标准不同;(二)汉语“文言”和“白话”的界定问题;(三)分期内部的多寡与粗细问题。

本文主要对前人对汉语史分期的标准以及划分界限进行综述,以便于学者们更好的了解汉语史的分期,了解不同汉语历史时期的语言特点。

关键词:汉语史;分期;综述一、过去的汉语史分期观点谈到汉语历史的分期时,我们首先要谈谈王力先生,王力先生是中国汉语史研究的始祖。

王力先生在北京大学第一次开设了汉语史这一门课程,前所未有,从那时起就开始研究汉语史,并且在其《汉语史稿》(1958)一文中提出了汉语史分期的基本理论。

王力先生把汉语史的发展分为:王力先生将汉语史分为四个时期:上古、中古、近代、现代。

此外,王力先生还提出十二、十三世纪是汉语中古和近古的过渡阶段。

鸦片战争到五四运动是从近代到现代的过渡时期。

(一)二分期:吕叔湘先生在《近代汉语指代词》(1985)中提出“二分期”,主要的划分标准是以“文言”与“白话”两种书面文体的转变时期来划分汉语分期,以晚唐五代为划分界限,把汉语史划分为古代汉语和近代汉语。

江蓝生在他的《魏晋南北朝小说词语汇释》(1988)一文中,也提出“三分期”的观点,作者是以语法与词汇为划分标准,把汉语史划分为语音史、文言史、白话史三个阶段。

我们可以看到,吕叔湘没有考虑语音问题,仅考虑了语法和词汇问题,但他又划分了“语音史”这一分期。

(二)三分期:在《现代中国研究概论》(1994)一文中,蒋绍愚先生将汉语史分为三个时期:古代汉语,现代汉语和现代汉语。

在文章中,他讨论了现代汉语的基本分期界限,并将现代汉语定义为唐初至清初。

唐代以前为古代汉语,清朝以后为现代汉语。

在《中古汉语词汇解读》(2004)中,王云路先生从汉语词汇,发音和语法三个方面进行了全面的调查,并将汉语史分为古代(先秦和秦汉),中古(东汉魏晋南北朝),现代汉语(晚唐五代以后)三个阶段。

汉语史稿复习资料二,名词解释:2、骈词:语音上有同源分化关系的同义词。

或者说,是一个词的旧形式和新形式同时存在。

第一类是声母和主元音都相同,只是鼻音韵尾或有或无,这叫做“对转”或“阴阳对转”。

呼唤第二类是主要元音相近,叫做“旁转”。

观看。

5、韵摄:韵图的作者首先把206韵概括成为若干大类,这些大类,后人叫做“摄”。

同摄中,各舒声韵的韵尾相同,主要元音相同或相近9、古无舌上:是由清代学者钱大昕首先提出的,“古无舌上”指在上古声母系统中,只有舌头“端透定泥”,没有舌上“知徹澄娘”。

10、古无轻唇:古物轻唇,是由清代学者钱大昕首先提出。

认为上古时期的唇音声母只有重唇“帮滂並明”,没有轻唇“非敷奉微”。

三,简答:1、汉语史的分期及依据:一、公元三世纪以前(五胡乱华以前)为上古期。

特点:(1),判断句一般不用系词。

(2),在疑问句里,代词宾语放在动词前面。

(3),入声有两类,其中一类到后代变成了去声。

等等。

三、四世纪为过渡阶段。

二、公元四世纪到十二世纪(南宋前半)为中古期。

特点:(1),在口语的判断句中系词成为必需的句子成分。

(2),处置式的产生。

(3),完整的“被”字式被动句的普遍应用。

(4),形尾“了”、“着”的产生。

(5),去声字的产生,等等。

十二、十三世纪为过渡阶段。

三、公元十三世纪到十九世纪(鸦片战争)为近代。

特点:(1),全浊声母在北方话里的消失。

(2),—m韵尾在北方话里的消失。

(3),入声在北方话里的消失。

等等。

自1840年鸦片战争到1919年五四运动为过渡阶段。

四、二十世纪(五四运动以后)为现代。

特点:(1),适当地吸收西洋语法。

(2),大量地增加复音词。

等等。

4、简述中古声母到现代汉语普通话的演变:第一,全浊声母清音化。

第二,知组、庄组、章组三组合流,演变为现代汉语普通话中的卷舌音(zh、ch、sh)。

第三,精、见两组分化出新的舌面音来。

第四,零声母的大量增加。

16、系词“是”的产生时代及其用法的发展。

汉语史的分期问题(郭锡良,北京大学中文系)摘要:文章在对汉语史分期问题系统论述的基础上提出了自己的分期意见,认为王力先生设立过渡阶段的方案是正确的,另外应该增加远古、近古两个时期。

关键词:汉语史;过渡阶段;远古期;近古期一引言汉语史是研究汉语的历史发展过程及其内部发展规律的科学。

在历史科学中分期是个十分重要的问题。

因为任何事物的长期发展都必然形成发展过程的不同阶段,不分期就很难说明客观事物发展过程的全貌及其规律。

汉语在它的发展过程中也是有阶段性的,分期可以使我们正确认识汉语发展过程的全貌及其规律。

如果不能科学地解决汉语史的分期问题,实际上就是没有弄清楚汉语是怎样发展的,研究将只能停留在表面,哪谈得上发现汉语的内部发展规律。

但是在学术界对于汉语史分期的重要性并非已经取得一致的认识,在怎样分期,即根据什么标准分期和分成多少期等问题上,意见更是大有不同。

怎样分期呢?这是一个相当困难的问题。

语言是一种社会现象。

社会的发展推动着语言的发展,社会的分化、统一影响着语言的分化、统一。

研究汉语史的分期当然应该联系汉民族的发展历史,应该注意中国社会发展对汉语发展的影响。

但是社会发展只是语言发展的外在条件,而语言发展的方向和变化形式却是由语言的内部发展规律决定的,因此,汉语史的分期首先只能以汉语的语音、语法、词汇三方面的变化状态作为依据。

古人的语言主要靠书面语保存下来,汉语的书面语已经有三千多年历史,先秦就形成了“雅言”“通语”,也就是汉语的文学语言。

汉语史的研究对象应该是这种文学语言,我们要考察各个时代的文学语言在语音系统、语法系统、词汇系统方面的发展变化,据此来给汉语史分期。

本文2013年7月23日于蓝旗营完成初稿,8月17日于蓝旗营修改定稿。

初稿承张猛、华学诚、孙玉文三教授提供意见,多有采纳;孙玉文还提供了去年出版的《简明德语史》。

在此深表谢意。

东汉以后汉语书面语分成文言、白话两个系统;我们重视白话资料,因为它更反映当时的口语。

汉语发展史说起汉语,那可是咱们华夏儿女的心头肉,历史悠久,博大精深,就像一棵参天大树,枝繁叶茂,每一片叶子都承载着千年的故事。

咱们今儿就聊聊这汉语的发展史,用大白话,不带那些个高深的术语,让大伙儿都能听得津津有味。

一开头啊,得从远古时期讲起。

那时候,人们交流还靠比划呢,后来慢慢学会了“咿咿呀呀”地叫唤,这就有了语言的雏形。

但具体怎么写的,谁也没见过,毕竟那时候还没发明文字嘛。

不过,咱们老祖宗聪明着呢,他们看天看地看万物,把太阳画成圆圈,把月亮画成弯钩,这就是最早的象形文字了。

这些文字,就像是汉字的祖先,简单又直接,一看就懂。

到了商朝,甲骨文横空出世,那可是刻在龟甲兽骨上的文字,珍贵得很。

甲骨文啊,就像是汉字的童年照,虽然稚嫩,但已经能看出个大概模样了。

那时候的文字,一笔一划都透着古朴的气息,就像是小孩子画画,虽然简单,但充满了想象力。

时间一晃,来到了秦朝。

秦始皇统一六国后,觉得文字也得统一一下,不然大家交流起来太麻烦。

于是,小篆就诞生了。

小篆啊,就像是汉字的青春期,开始讲究起规矩和美感来了。

那字体,圆润而流畅,看着就让人舒心。

不过,小篆写起来可不容易,得练上好几年呢。

汉朝时期,隶书成了主流。

隶书就像是汉字的青年时期,既保留了小篆的优雅,又加入了更多的实用性。

那时候的人们,用隶书写信、写奏章,方便多了。

隶书看着就像是个稳重的青年,不急不躁,一步一个脚印。

转眼间,到了魏晋南北朝,这时候的汉字又玩出了新花样——楷书、行书、草书纷纷登场。

楷书就像是汉字的壮年时期,一笔一划都力透纸背,端庄大气;行书呢,就像是汉字的散步状态,既不失规矩,又多了几分随意;草书就更绝了,简直就是汉字的狂舞,龙飞凤舞,一般人还真看不懂。

到了唐朝,诗歌盛行,汉字也跟着沾光。

唐诗里的汉字,就像是穿上了华丽的衣裳,每一个字都闪耀着文化的光芒。

那时候的人们,用汉字写诗、写散文,把对生活的热爱、对自然的赞美都融入了字里行间。

宋朝以后,汉字的发展就更加多样化了。

汉语的四个阶段一、古汉语的诞生与演变古汉语是汉语发展的最早阶段,大约诞生于公元前14世纪左右。

古汉语的词汇较少,语法结构简单,以单音节词为主,表达方式较为直接。

古代文献中的《诗经》、《尚书》等都是古汉语的典型代表。

古汉语经历了漫长的演变过程,在汉朝时期逐渐形成了标准的书面语言。

这个时期的汉语词汇丰富多样,语法结构趋于复杂,出现了一些多音节词。

同时,汉字的发明与使用也为古汉语的发展提供了重要支持。

二、中古汉语的繁荣与变革中古汉语是指公元3至10世纪之间的汉语阶段。

这个时期,汉语词汇进一步增多,语法结构逐渐趋于丰富和复杂。

同时,中古汉语的语音也有所变化,出现了一些新的声调和音变规律。

在唐朝时期,中古汉语达到了巅峰,成为了当时的官方语言和文学语言。

唐诗与唐赋等文学作品的创作与传播,为中古汉语的发展做出了重要贡献。

同时,佛教的传入也带来了大量梵文借词,丰富了汉语的词汇。

三、现代汉语的规范与推广现代汉语是指从19世纪末到20世纪初开始形成的汉语阶段。

这个阶段,汉语词汇进一步扩大,语法结构变得更加丰富和规范。

同时,现代汉语的语音也有了一些新的变化,如普通话的声调规律和音变规律等。

在现代汉语的发展中,普通话作为标准的口语和书面语言被广泛推广和使用。

普通话的规范化对于提高汉语的通用性和标准化起到了重要作用。

同时,现代科技的发展也为现代汉语的推广和学习提供了更多便利。

四、当代汉语的多样与变革当代汉语是指从20世纪末到现在的汉语阶段。

这个阶段,汉语词汇进一步增加,语法结构也更加灵活和多样化。

同时,随着社会的发展和变革,汉语也不断吸收外来词汇和表达方式,呈现出多样化的特点。

当代汉语的发展受到了全球化的影响,越来越多的外国人学习和使用汉语,使得汉语成为了世界上重要的国际语言之一。

同时,网络和新媒体的兴起也为汉语的传播和交流提供了广阔的平台。

汉语经历了古汉语、中古汉语、现代汉语和当代汉语四个阶段的演变和发展。

每个阶段都有其独特的特点和贡献,为汉语的繁荣和传承做出了重要贡献。