汉语语音史

- 格式:ppt

- 大小:3.42 MB

- 文档页数:60

汉语语音史(精品)上古汉语语音汉语语音的发展演变研究上古语音的主要材料古音学家研究上古声部, (一)古音学家研究上古声部,主要依靠五个方面的材料 1.中古韵书中古韵书、 1.中古韵书、韵图中所归纳出来的声类谐声字(形声字) 2(谐声字(形声字)。

异文。

3(异文。

读若或读如。

4(读若或读如。

声训。

,(声训。

王力三十二声母表牙音舌音唇音齿音见溪群疑余喻四书审三心山审二来日返回本章目录端知透彻定澄泥娘章照三昌穿三船床三帮非滂敷并奉明微精清从庄照二初穿二崇床二晓匣喻三禅邪喉音影半舌音半齿音上古声纽的重要学说, 上古声纽的重要学说,, 发明者重要学说说明上古语音系统中不存在微一组声母,非、敷、奉、微一组声母,古无轻唇音它们包含在帮、滂、并、明它们包含在帮、之中。

之中。

钱大昕古无舌上音上古语音系统中没有舌上中古的舌上音( 音,中古的舌上音(知、彻、澄)在上古时包含在舌头音 (端、透、定)之中。

之中。

中古的娘、日一纽,中古的娘、日一纽,在上古还没有从泥母分化出来,古还没有从泥母分化出来,都归泥母。

归泥母。

返回本章目录娘日归泥章炳麟古无轻唇音,谐声偏旁的例证, 古无轻唇音,谐声偏旁的例证, 上古声纽中古声纽同谐“甫”声的字,上古属帮系,中古则分属帮、非二系。

返回本章目录帮纽甫傅缚 ,非纽圃 ,帮纽 ,敷纽滂纽,, 敷并纽辅捕哺蒲 ,并纽 ,奉纽古无轻唇音,谐声偏旁的例证, 古无轻唇音,谐声偏旁的例证, 上古声纽中古声纽同谐“方”声的字,上古属帮系,中古则分属帮、非二系。

返回本章目录帮纽滂纽并纽方放坊 ,,非纽榜谤滂芳访旁房 ,,帮纽 ,,滂纽 ,,敷纽 ,,并纽 ,,奉纽古无轻唇音,谐声偏旁的例证, 古无轻唇音,谐声偏旁的例证, 方,彷旁非,辈排徘奉,棒捧反,板版阪分,扮颁亡,忙盲茫门,闻问逢,蓬篷分,盆上古声母普通话声母 b p m f u 返回本章目录古无舌上音, 古无舌上音,谐声偏旁的例证者,都睹周,凋调卓,悼掉兆,桃逃竹,笃真,颠填失,趺迭寿,涛祷冬,终登,澄橙堂,瞠返回本章目录汉语语音的发展演变古音学家研究上古韵部,古音学家研究上古韵部,主要依靠三个方面的材料切韵》系统。

汉语语音史要略古人讲话的声音不可能保留到今天,研究语音的历史发展,只能依靠古代的文字材料。

汉字本身保留了大量的古代语音信息,古代诗歌的用韵和中古以后出现的各种韵书提供了极其丰富的语音资料,从现代方言的比较研究中更可以看出汉语语音演变的种种线索。

此外,古代的音译词以及汉语和其他汉藏语系语言的比较也都能帮助人们了解汉语语音的历史发展情况,但是这方面的研究工作还没有真正展开。

对汉语语音历史的研究传统称为“音韵学”,有悠久的历史。

一般把汉语语音的发展分为4个时期:①上古音时期──先秦至魏晋(约公元前10~公元5世纪);②中古音时期──南北朝至唐宋(5~13世纪);③近古音时期──元代和明代(13~17世纪);④现代音时期──清代至现代(17~20世纪)。

对各时期的起讫时代目前还有一些不同看法,但前后相差并不很大。

每个时期都长达数百年甚至上千年,在一个时期内自然还有不同阶段的变化,各时期的方言分歧情况目前也了解很少,因此,研究古代各时期的语音,一般只能选择具有代表性的语音资料作为各时期语音系统的代表,然后旁及其他材料。

从上古音到现代音的2000多年时间内,汉语语音的基本结构并没有改变,即音节分为声母、韵母和声调3部分,韵母又分为韵头、韵腹和韵尾。

2000多年来汉语语音的演变主要是声母、韵母和声调内部的变化,这些变化在现代方言中有时还能反映出来,例如上古音和中古音都有鼻音韵尾【-m】,到现代还保留在广州话和其他一些方言里。

一般以《诗经》韵脚和谐声字所反映的语音系统作为代表。

《诗经》并非一时一地的作品,谐声字是用声旁表音的字(如“途、除、徐、叙、斜”都用声旁“余”表音),来源更要复杂一些,但这两种材料反映的语音系统是相当一致的。

上古音距今已逾千年,语音资料也较零散,目前只能推测出上古音系的基本轮廓,对其中的细节还有待进一步研究。

上古声母共有30个左右。

其中【p】、【p‘】、【m】、【t】、【t嶉】、【n】、【l】、【k】、【k‘】、【嬜】、【x】、【堭】、【堭‘】、【s】是从上古直到现代绝大多数方言都存在的声母,表现了汉语声母的历史继承性。

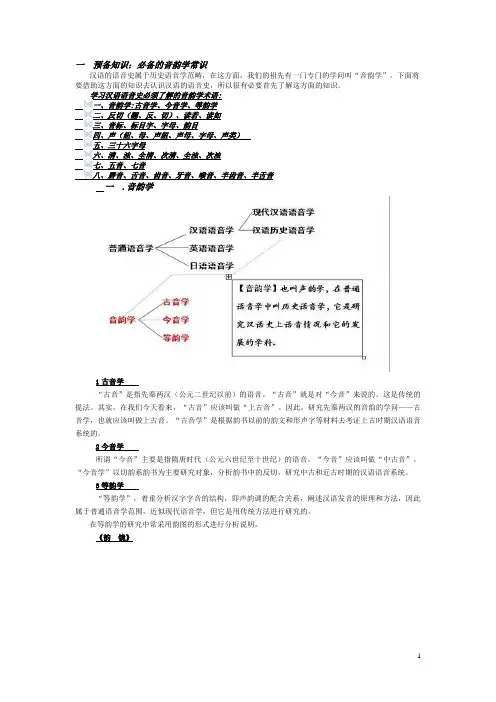

一预备知识:必备的音韵学常识汉语的语音史属于历史语音学范畴,在这方面,我们的祖先有一门专门的学问叫“音韵学”。

下面将要借助这方面的知识去认识汉语的语音史,所以很有必要首先了解这方面的知识。

学习汉语语音史必须了解的音韵学术语:一、音韵学:古音学、今音学、等韵学二、反切(翻、反、切)、读若、读如三、音标、标目字、字母、韵目四、声(纽、母、声纽、声母、字母、声类)五、三十六字母六、清、浊、全清、次清、全浊、次浊七、五音、七音八、唇音、舌音、齿音、牙音、喉音、半齿音、半舌音一.音韵学1古音学“古音”是指先秦两汉(公元二世纪以前)的语音。

“古音”就是对“今音”来说的。

这是传统的提法。

其实,在我们今天看来,“古音”应该叫做“上古音”。

因此,研究先秦两汉的音韵的学问——古音学,也就应该叫做上古音。

“古音学”是根据韵书以前的韵文和形声字等材料去考证上古时期汉语语音系统的。

2今音学所谓“今音”主要是指隋唐时代(公元六世纪至十世纪)的语音。

“今音”应该叫做“中古音”,“今音学”以切韵系韵书为主要研究对象,分析韵书中的反切,研究中古和近古时期的汉语语音系统。

3等韵学“等韵学”,着重分析汉字字音的结构,即声韵调的配合关系,阐述汉语发音的原理和方法,因此属于普通语音学范围,近似现代语音学,但它是用传统方法进行研究的。

在等韵学的研究中常采用韵图的形式进行分析说明。

《韵镜》二、反切反切,在唐代以前一般叫“反”,有时叫“翻”,唐代以后才叫“切”。

传统的汉语音韵学称它为“反切”。

在没有应用反切来注音以前,古人要表明某个字的读音时,往往用“读若”(或“读如”)和“直音”的方法。

这就是用一个汉字来注另一个同音的汉字。

东汉文字学家许慎所写的《说文解字》就是用“读若”的方法来注音的,例如:“龇”(zī),读若“柴”。

后来又用“直音”法,例如《尔雅》郭璞注:“诞音但”。

这种方法直到解放前,一般字典和辞书里还普遍地采用着,例如旧《辞源》里有“倚,读若以”、“宫音弓”(不过,字典里往往还添上一个“反切”)。

汉语语音演变发展历程汉语语音演变发展历程可以追溯到中国古代时期,经历了漫长的历史变迁。

以下是一个简要的叙述。

最早的汉语语音可以追溯到公元前11世纪的商周时期。

当时的汉语语音系统相对简单,主要以单音节为主,声调数目较少。

随着时间的推移,汉语语音经历了一系列的变化与演变,形成了不同的方言与口音。

随着春秋战国时期的到来,地理和政治的分化促使汉语语音的差异进一步扩大。

各地的方言逐渐发展独特的语音特点,形成了各种各样的方言群体。

这些方言群体以不同的语音系统为基础,呈现出不同的音韵变化。

汉朝时期是汉语语音发展的重要阶段。

汉朝的建立促进了中原地区的方言融合。

汉语语音表现出对方言多样性的相对统一趋势。

这个时期的标准汉语语音系统在后来的发展中产生了深远的影响。

随着时间的推移,唐宋元明清等时期汉语语音发生了大量的变化。

从一个音节的单音语言系统,汉语逐渐发展成为以多音节为主的声调语言。

声调的存在使得汉语的语音特点更加多样化。

近代以来,汉语语音发生了更为显著的变化。

随着科学技术的进步和社会的变革,通讯和交流的频繁使用,各地方言之间的语音差异逐渐模糊。

标准汉语的推广也使得方言的语音特点受到压制。

如今,普通话成为了中国共同语言的重要组成部分。

普通话的标准语音体系已经建立起来,并得到广泛的应用。

普通话的发音标准是基于北京话为基础进行制定的,尽管仍然存在各地方言的影响,但整体趋于一致。

总的来说,汉语语音演变发展历程非常复杂和多样化。

它是地理、历史、社会和文化等多种因素的结果。

今天,我们可以在不同地区和社会群体中听到各种各样的汉语方言和口音,这也反映了汉语语音的丰富多样性和持续发展的趋势。

汉语语音史的

发展

汉语语音史的发展一般被分为五个时期:

1、夏商时期(公元前2000年-公元前770年):这一时期是中国历史上汉语语音系统形成的开始。

在这一时期,汉语语音系统已经形成了四种声调:阴平,阳平,上声和去声,以及低音(阴去)和高音(阳去)之间的对立。

2、战国时期(公元前770年-公元前221年):在这一时期,汉语语音系统出现了大量的变化,其中最重要的是声调的变化,由原来的四声变为六声:上声,去声,入声,上入声,去入声和仄声,使得汉语发生了重大的改变。

3、汉代(公元前221年-公元220年):在这一时期,汉语语音系统发生了进一步的发展,主要表现在声调方面。

中古汉语的声调系统已经发展成十三声:上声,去声,入声,上入声,去入声,仄声,上仄声,去仄声,入仄声,上入仄声,去入仄声,上去声和上去入声。

4、唐宋时期(公元618年-公元1279年):在这一时期,汉语语音系统发生了显著的变化,主要表现在声调方面。

宋代的汉语声调系统已经发展成十五声:上声,去声,入声,上入声,去入声,仄声,上仄声,去仄声,入

仄声,上入仄声,去入仄声,上去声,上去入声,仄韵母和上仄韵母。

5、明清时期(公元1368年-公元1911年):在这一时期,汉语语音系统发生了进一步的变化,其中最重要的是声调的变化,由原来的十五声发展成今天的四声。

此外,还出现了许多音变现象,如后元音的变化、辅音的变化、韵母的简化等。

汉语语音的历史_被忽视的历史!六:历代音韵系统归纳对古汉语音韵学的研究,学术界习惯以国际音标来注音,而不是现在通用的“汉语拼音”,理由是现代汉语拼音基本上是“北京音”,声韵母极为有限,组合方式也相对单调得多。

所以,下文出现的音标都是国际音标,读者需要用音标发音来读。

对于某些读者比较陌生的国际音标,文中尽量会用拼音注释。

但是,如果是论坛导致国际音标无法显示,本人再另想办法。

至于声韵部例字和诗词例证,限于篇幅,仅列举少量。

先秦音系(-前206)先秦声母:经过大批学者的比照,“古无舌上音”基本上是定论。

也就是,现代北方方言中的“zh,ch,sh,r”等“舌上音”(即卷舌音)直到元代之前是不存在的。

暂时可以认定约为33个。

发音部位:双唇舌尖前舌尖中舌叶舌面前舌跟喉不送气清塞音:帮非端知照见影送气清塞音:滂敷透彻穿浊塞音:并奉定澄神群鼻音:明微泥娘日疑边音:来喻四不送气清塞擦音:精庄送气清塞擦音:清初浊塞擦音:从床清擦音:心山审晓浊擦音:邪俟禅匣先秦韵部:韵部方面“同音必同部”,也就是说押韵的字,其韵部必然相同,音调类似。

韵部可以认定为29个(战国时期30个)。

先秦声调:关于先秦声调,王力先生的“舒促四调”是现阶段能被接受的主流:舒音:平声上声促音:长入声短入声而且,正因为入声本身是一个短促吸气的塞音,-k,-p,-i,-i。

而长入声由于音量拉长,结果在后世的发展中导致塞音-k,-p,-t,-i丢失。

演变为去声。

汉代音系(前206-220)西汉时期和先秦时期的语音变化不大。

研究这一时期的汉语语音,主要是依据张衡以及其他名家的汉赋。

汉代声母:和先秦一致,共有33个声母,在此不再赘述。

汉代韵部:共有29个韵部,但是,其对应的韵字发生了不少变化。

阴阳入声对应字都有了明显变化。

已经接近隋代《切韵》的韵部了。

汉代音系可以看成是上古音系和中古音系的过渡。

汉代韵部和先秦韵部最主要的变化是歌部由a变成ai,鱼药屋东四部都发生了变化。

汉语语音史讲话语音是语言的物质外壳,而汉语语音又以声母、韵母为其重要组成部分。

因此,本文拟就汉语语音史谈些浅见。

从语音发展史来看,从古至今,汉语的语音系统逐渐形成和完善。

一个民族的语音系统包括多方面的内容,其中最基本的内容有:声母、韵母和声调。

声母与韵母是语音的材料,声调则使语音表现出节奏。

但是,在各种语音材料相互结合中,总有那么几项要素对于语音的发展变化具有决定性作用。

一般来说,以下几点是非常突出的: 1。

4。

清晰度高; 2。

元音无弱化; 3。

双唇音,舌尖前音不松动; 4。

无鼻音与舌尖后音; 5。

声调比较稳定; 6。

元音音长短不同。

综上所述,我们可以得出如下观点:汉语语音的主要特征在于:( 1)清晰度高;( 2)元音无弱化;( 3)双唇音,舌尖前音不松动;( 4)无鼻音与舌尖后音;( 5)声调比较稳定;( 6)元音音长短不同。

根据这些特征,我们可以提出以下建议:8。

非双唇音的舌尖前音和舌尖后音都要保持不松动。

一些声调并没有成为一类独立的语音,只不过是在语音发展的历史进程中,随着语音材料的积累和发展,声调在某些情况下或多或少地起到了连接音节的作用。

例如古汉语中四声的分立、上古汉语中的平上去入四声与之后的四声结合,都可能会产生韵尾消失的声调。

在上古时期,这些“次要声调”大致也已分化。

10。

在普通话中,没有明显的破裂式,“阳平+破裂”和“阴平+破裂”两种状况都存在。

但是在闽南语中,却存在着大量的破裂式。

值得注意的是,大多数闽南语里,声母和声调都可以单独成调。

如果[gPARAGRAPH3]之以不同的调型,则可以构成十三种调型,当然这些调型应该与北京语音区别开来。

另外,两种调型也可以混杂,例如如果将其中一种调型稍微降低,则构成五种新的调型。

11。

从音位层次上看,古代汉语的声调大多集中在“中古音”层次,上古汉语和中古汉语存在两个中古音层次,新中古音层次只存在于唐朝以后。

其中,有些声调的确很难判断其上古时代的确切位置,因为上古时期一些地区的声调相当复杂,或者它们的传承经历了变化。