梁板的构造要求

- 格式:ppt

- 大小:7.83 MB

- 文档页数:3

15现浇梁、板混凝土构造施工工艺原则15.1 总则15.1.1合用范围(1)合用于建筑工程梁、板一般混凝土构造旳施工工艺;波及预应力混凝土、底板大体积混凝土、竖向构造混凝土部分另见对应旳施工工艺原则。

(2)本原则未波及转换层大体积梁板混凝土、高性能混凝土、高强度等级混凝土、自流平混凝土、超长构造混凝土、赔偿收缩混凝土、叠合楼板(预制板现浇叠合、钢压型板现浇叠合)混凝土、纤维掺合料混凝土等其他特殊旳混凝土施工工艺。

15.1.2编制参照原则及规范《混凝土构造工程施工质量验收规范》(GB 50204--2023);《混凝土构造设计规范》(GB 50010--2023);《硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥》(GB 175--1999);《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》(GB 1344--1999);《复合硅酸盐水泥》(GB 12958--1999);《一般混凝土用碎石或卵石质量原则及检查措施》(JGJ 53);《一般混凝土用砂质量原则及检查措施》(JGJ 52);《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB 146--90);《混凝土外加剂》(GB 8076--1997);《混凝土泵送剂》(JC 473--2023);《混凝土防冻剂》(JC 475--92);《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119--88);《混凝土拌合用水原则》(JGJ 63--89);《一般混凝土配合比设计规程》(JGJ 55--2023);《混凝土质量控制原则》(GB 50164);《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10--95)等有关原则;《建筑工程冬期施工规程》(Jq 104--97);《混凝土强度检查评估原则》(GBI 107--87);《一般混凝土拌合物性能试验措施原则》(GB/T 50080---2023);《一般混凝土力学性能试验措施原则》 (GB/T 50081—2023)。

15.2术语15.2.1混凝土构造以混凝土为主制成旳构造,包括素混凝土构造、钢筋混凝土构造和预应力混凝土构造等。

梁板结构设计注意要点整理板设计一、截面尺寸长宽比大于2.0按单向板算,板厚不小于短边长度的1/30,不大于2时按双向板算,板厚不小于短边长度的1/40;商业及屋面板厚一般不宜于120mm;地下室顶板作为嵌固端时不小于180mm,不作为嵌固端时不小于160mm,且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;楼梯设计时取梯板经济厚度为跨度的1/28;一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。

一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;无梁楼盖最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。

二. 配筋率对于单向板垂直于受力筋方向的分布筋最小配筋率为0.15%,受力筋:板作为受弯构件,最小配筋率需满足构造规定(《混凝土规范》表8.5.1),表中此处为0.20%和45ft/fy%中的较大值(表下说明:当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值);双向板两个方向均不得小于0.20和45ft/fy中的较大值;温度应力筋配筋率不得小于0.1%。

三. 钢筋布置a)钢筋间距:当板厚小于150mm时,钢筋间距不宜大于200mm;当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm;b)标准层钢筋可以采用分离式配筋,也可采用双层双向附加钢筋,屋面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。

c)地下室顶板作为嵌固端时,板厚不小于180mm,配筋需双层双向,配筋率不小于0.25%,混凝土等级不小于C30。

四.板配筋计算1)计算注意在出现小板大板连接时,进行连扳计算。

2)可以用PKPM生成施工图,然后修改,该图中除边界处钢筋长度有问题外,其它基本都可用。

配筋时,记得使用范围选数工具。

3)计算注意检查挠度和裂缝是否合理,注意设选跳板的话,边界需重新定义。

4)阳角处增设放射筋。

7C14梁设计一.截面:宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4;宽扁梁及深梁详规范。

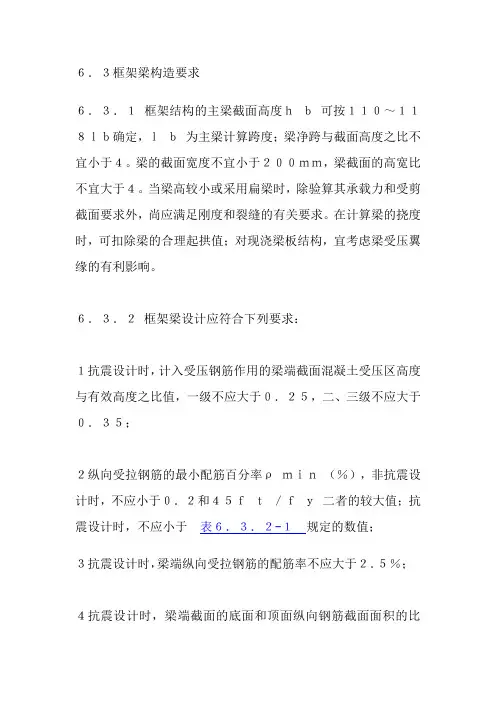

6.3框架梁构造要求6.3.1框架结构的主梁截面高度hb可按110~118lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。

梁的截面宽度不宜小于200mm,梁截面的高宽比不宜大于4。

当梁高较小或采用扁梁时,除验算其承载力和受剪截面要求外,尚应满足刚度和裂缝的有关要求。

在计算梁的挠度时,可扣除梁的合理起拱值;对现浇梁板结构,宜考虑梁受压翼缘的有利影响。

6.3.2框架梁设计应符合下列要求:1抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35;2纵向受拉钢筋的最小配筋百分率ρmin(%),非抗震设计时,不应小于0.2和45ft/fy二者的较大值;抗震设计时,不应小于表6.3.2-1规定的数值;3抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%;4抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3;5抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。

6.3.3梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定:1沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm;2一、二级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。

6.3.4抗震设计时,框架梁的箍筋尚应符合下列构造要求:1框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列要求:一级ρsv≥0.30ft/fyv(6.3.4-1)二级ρsv≥0.28ft/fyv(6.3.4-2)三、四级ρsv≥0.26ft/fyv(6.3.4-3)式中ρsv———框架梁沿梁全长箍筋的面积配筋率。

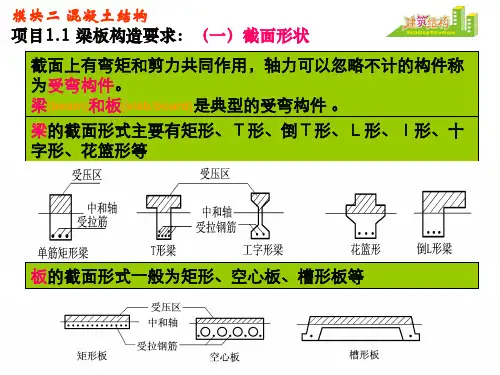

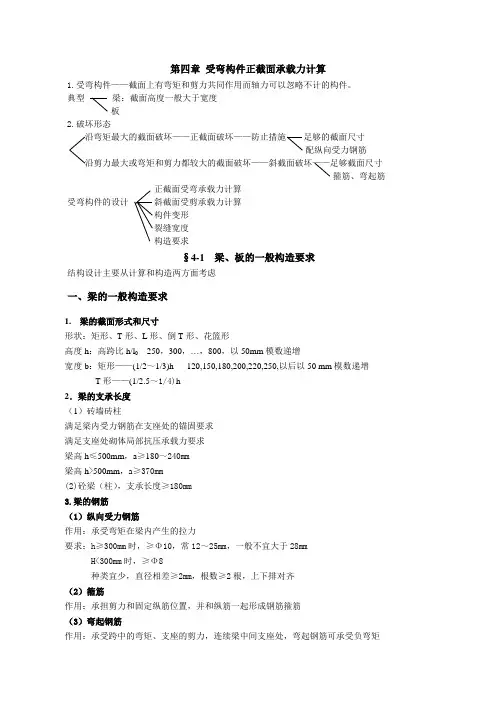

第四章受弯构件正截面承载力计算1.受弯构件——截面上有弯矩和剪力共同作用而轴力可以忽略不计的构件。

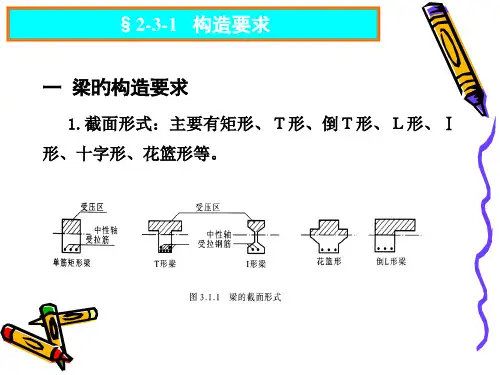

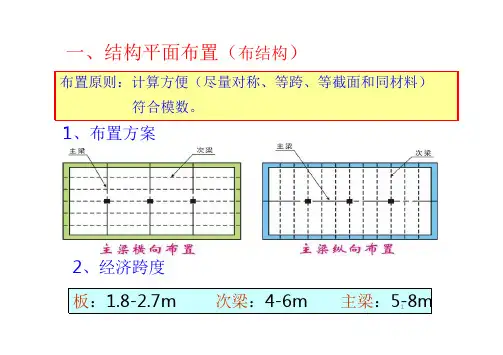

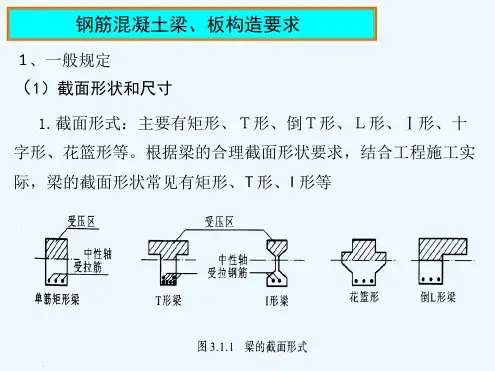

典型梁:截面高度一般大于宽度板2.破坏形态沿弯矩最大的截面破坏——正截面破坏——防止措施足够的截面尺寸配纵向受力钢筋沿剪力最大或弯矩和剪力都较大的截面破坏——斜截面破坏——足够截面尺寸箍筋、弯起筋正截面受弯承载力计算受弯构件的设计斜截面受剪承载力计算构件变形裂缝宽度构造要求§4-1 梁、板的一般构造要求结构设计主要从计算和构造两方面考虑一、梁的一般构造要求1.梁的截面形式和尺寸形状:矩形、T形、L形、倒T形、花篮形高度h:高跨比h/l0250,300,…,800,以50mm模数递增宽度b:矩形——(1/2~1/3)h 120,150,180,200,220,250,以后以50 mm模数递增T形——(1/2.5~1/4)h2.梁的支承长度(1)砖墙砖柱满足梁内受力钢筋在支座处的锚固要求满足支座处砌体局部抗压承载力要求梁高h≤500mm,a≥180~240mm梁高h>500mm,a≥370mm(2)砼梁(柱),支承长度≥180mm3.梁的钢筋(1)纵向受力钢筋作用:承受弯矩在梁内产生的拉力要求:h≥300mm时,≥Φ10,常12~25mm,一般不宜大于28mmH<300mm时,≥Φ8种类宜少,直径相差≥2mm,根数≥2根,上下排对齐(2)箍筋作用:承担剪力和固定纵筋位置,并和纵筋一起形成钢筋箍筋(3)弯起钢筋作用:承受跨中的弯矩、支座的剪力,连续梁中间支座处,弯起钢筋可承受负弯矩(4)架立钢筋作用:固定箍筋、承受砼收缩及温度变化产生的拉力。

要求:l<4m,> Φ84m<l<6m,> Φ10l>6m,>Φ12(3)梁侧构造钢筋作用:避免温度变化、砼收缩在梁中部可能引起的拉力使砼裂缝要求:1)每侧截面面积不应小于腹板截面面积bh w的0.1%;2)间距≤200mm;3)拉筋:直径同箍筋,间距可取箍筋间距的2倍。

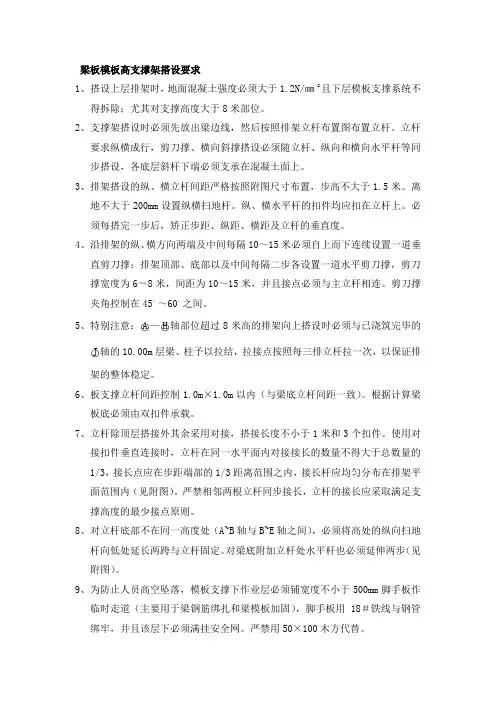

梁板模板高支撑架搭设要求1、搭设上层排架时,地面混凝土强度必须大于1.2N/㎜2且下层模板支撑系统不得拆除;尤其对支撑高度大于8米部位。

2、支撑架搭设时必须先放出梁边线,然后按照排架立杆布置图布置立杆。

立杆要求纵横成行,剪刀撑、横向斜撑搭设必须随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端必须支承在混凝土面上。

3、排架搭设的纵、横立杆间距严格按照附图尺寸布置,步高不大于1.5米。

离地不大于200mm设置纵横扫地杆。

纵、横水平杆的扣件均应扣在立杆上。

必须每搭完一步后,矫正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

4、沿排架的纵、横方向两端及中间每隔10~15米必须自上而下连续设置一道垂直剪刀撑;排架顶部、底部以及中间每隔二步各设置一道水平剪刀撑,剪刀撑宽度为6~8米,间距为10~15米,并且接点必须与主立杆相连。

剪刀撑夹角控制在45。

~60。

之间。

5、特别注意:○A—○H轴部位超过8米高的排架向上搭设时必须与已浇筑完毕的○J轴的10.00m层梁、柱予以拉结,拉接点按照每三排立杆拉一次,以保证排架的整体稳定。

6、板支撑立杆间距控制1.0m×1.0m以内(与梁底立杆间距一致)。

根据计算梁板底必须由双扣件承载。

7、立杆除顶层搭接外其余采用对接,搭接长度不小于1米和3个扣件。

使用对接扣件垂直连接时,立杆在同一水平面内对接接长的数量不得大于总数量的1/3,接长点应在步距端部的1/3距离范围之内,接长杆应均匀分布在排架平面范围内(见附图)。

严禁相邻两根立杆同步接长,立杆的接长应采取满足支撑高度的最少接点原则。

8、对立杆底部不在同一高度处(A~B轴与B~E轴之间),必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。

对梁底附加立杆处水平杆也必须延伸两步(见附图)。

9、为防止人员高空坠落,模板支撑下作业层必须铺宽度不小于500mm脚手板作临时走道(主要用于梁钢筋绑扎和梁模板加固),脚手板用18#铁线与钢管绑牢,并且该层下必须满挂安全网。

混凝土梁板柱墙设计及构造说明pdf 混凝土梁板柱墙是建筑结构中常用的构件形式之一,其设计和构造对于建筑的稳定性和安全性具有重要意义。

本文将对混凝土梁板柱墙的设计及构造进行详细说明,以提供指导意义。

首先,混凝土梁板柱墙的设计要考虑结构的承载力和刚度。

在设计时,需要根据建筑物的荷载情况和所需的使用功能,确定梁板柱墙的尺寸和布置。

梁板应满足跨度和荷载的要求,柱墙应满足垂直荷载和侧向力的要求。

同时,还要考虑结构的位移控制和抗震要求。

其次,混凝土梁板柱墙的构造需要注意施工工艺和材料选择。

在施工时,要确保混凝土的浇筑质量和养护工艺,以保证结构的强度和耐久性。

梁板柱墙之间的连接方式应采用可靠的钢筋连接或预埋连接件,确保结构的整体性和抗震性。

此外,混凝土梁板柱墙的设计和构造还要考虑建筑物的使用功能和美观要求。

在设计时,可以根据建筑物的功能和景观要求,合理安排梁板柱墙的布置和形式。

在构造时,可以采用混凝土外墙装饰材料或其他装修方式,以提升建筑物的外观和整体效果。

总之,混凝土梁板柱墙的设计和构造是建筑结构设计中的重要环节。

通过合理的设计和施工,可以保证建筑物的稳定性和安全性,满足使用功能和美观要求。

因此,在进行混凝土梁板柱墙的设计和构造时,需要综合考虑结构的承载力、刚度、位移控制、抗震能力,以及

建筑物的使用功能和美观要求。

只有这样,才能设计和构造出具有指导意义的混凝土梁板柱墙。