力对点的矩和平面力偶系

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:3

第三章 力对点的矩和平面力偶系一、内容提要本章研究了力矩和力偶。

1.力矩及计算(1)力矩 力矩表示力使物体绕矩心的转动效应。

力矩等于力的大小与力臂的乘积。

在平面问题中它是一个代数量。

一般规定:力使物体绕矩心产生逆时针方向转动为正,反之为负。

用公式表达为()Fd F M O ±=(2)合力矩定理 平面汇交力系的合力对平面内任一点的力矩,等于力系中各力对同一点的力矩的代数和。

用公式表达为()()F M F M O O ∑=R2.力偶的基本理论(1)力偶 由两个大小相等、方向相反、不共线的平行力组成的力系,称为力偶。

力偶与力是组成力系的两个基本元素。

(2)力偶矩 力与力偶臂的乘积称为力偶矩。

为代数量,规定:逆时针方向转动为正,反之为负。

用公式表达为:Fd M ±=(3)力偶的性质力偶不能合成为一个合力,不能用一个力代替,力偶只能与力偶平衡。

力偶在任一轴上的投影恒为零。

力偶对其平面内任一点矩都等于力偶矩,与矩心位置无关。

在同一平面内的两个力偶,如果它们的力偶矩大小相等,转向相同,则这两个力偶等效。

力偶对物体的转动效应完全取决于力偶的三要素:力偶矩的大小、力偶的转向和力偶所在的作用面。

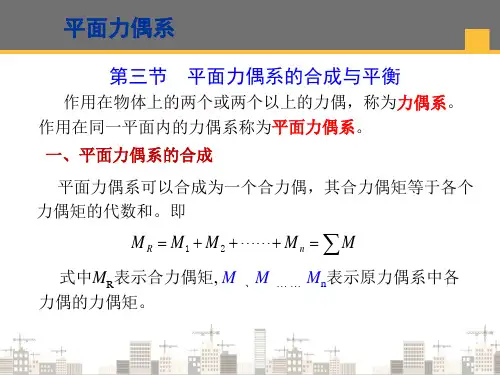

(4)平面力偶系的合成与平衡平面力偶系的合成结果为一个合力偶,合力偶矩等于平面力偶系中各个力偶矩的代数和。

用公式表达为:M R =ΣM平面力偶系的平衡条件是合力偶矩等于零。

用公式表达为:ΣM = 0二、思考题提示或解答3-1 试比较力矩与力偶矩的异同点。

答:平面汇交力系的合力对平面内任一点的力矩,等于力系中各分力对同一点的力矩的代数和。

这就是平面力系的合力矩定理。

应用合力矩定理在于简化力矩的计算。

当力臂不易确定时,可将力分解为易找到力臂的两个互相垂直的分力,在求出两分力的力矩后,再代数相加即可。

3-3 二力平衡中的两个力,作用与反作用公理中的两个力,构成力偶的两个力各有什么不同?答:二力平衡中的两个力等值、反向、共线,共同作用在一个物体上;作用与反作用公理中的两个力等值、反向、共线,分别作用在两个物体上; 构成力偶的两个力等值、反向、互相平行,也作用在一个物体上。

第三章力对点之矩与平面力偶一、判断题1、力偶是物体间相互的机械作用,这种作用的效果是使物体的运动状态发生改变。

力偶没合力,不能用一个力来等效代换,也不能用一个力来与之平衡。

(√)2、力偶使物体转动的效果完全由力偶矩来确定,而与矩心位置无关。

只要力偶矩相同,不管其在作用面内任意位置,其对刚体的作用效果都相同。

(√)3、01=∑=n i i M是平面力偶系平衡的充要条件。

(√)4、半径为R 的圆轮可绕通过轮心轴O 转动,轮上作用一个力偶矩为M 的力偶和一与轮缘相切的力F,使轮处于平衡状态。

这说明力偶可用一力与之平衡。

(×)5.刚体的某平面内作用一力和一力偶,由于力与力偶不能等效,所以不能将它们等效变换为一个力。

(×)解析:一个力和一个力偶可以简化为一个力。

6、物体受同一平面内四个力的作用,这四个力组成两个力偶(F1,F1′)和(F2,F2′),其组成的力多边形自行封闭,该物体处于平衡。

(×)7、力偶不是基本力学量,因为构成力偶的两力为基本量。

(×)解析:(1)力学中的基本物理量是长度、质量、时间。

(2)国际单位制中的基本单位:长度,米(m);质量,千克(kg);时间,秒(s);电流,安(A);热力学温度,开(K);物质的量,摩(mol);发光强度,坎(cd)。

8、自由刚体受到力偶作用时总绕力偶臂中点转动。

(×)解析:动力学可以证明,静止的自由刚体受力偶作用时,总是绕着刚体的质量中心转动(与质量分布有关,与作用位置无关)。

9、力偶的合力等于零。

(×)解析:力偶是一对大小相等方向相反但不在同一条直线上的两个力,这与力的平衡定理作用在同一直线上的两个力大小相等方向相反则两力平衡是相悖的.力偶对平面内任意点的力矩不为零.10、力偶的合成符合矢量加法法则。

(×)解析:三角形法则,平行四边形法则。

三角形法则是:如果是两个矢量的相加将这两个矢量的首尾相接,从一个矢量的开头指向另一个矢量的末尾就是它们的和向量。

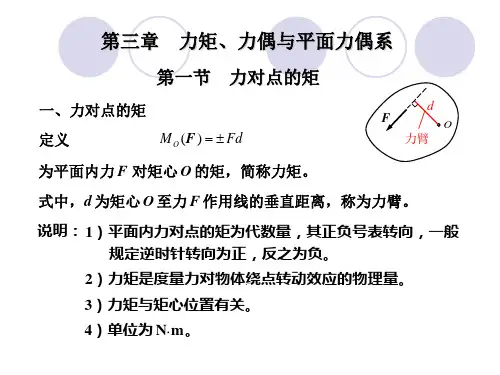

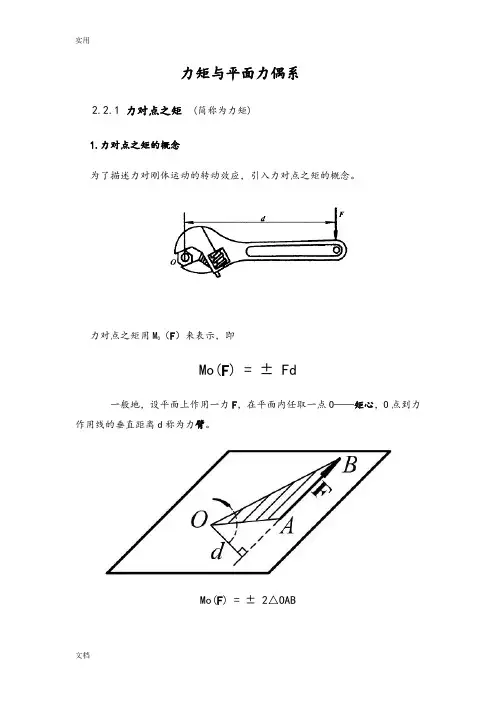

力矩与平面力偶系2.2.1 力对点之矩(简称为力矩)1.力对点之矩的概念为了描述力对刚体运动的转动效应,引入力对点之矩的概念。

(F)来表示,即力对点之矩用MOMo(F) = ± Fd一般地,设平面上作用一力F,在平面内任取一点O——矩心,O点到力作用线的垂直距离d称为力臂。

Mo(F) = ± 2△OAB力对点之矩是一代数量,式中的正负号用来表明力矩的转动方向。

矩心不同,力矩不同。

规定:力使物体绕矩心作逆时针方向转动时,力矩取正号;反之,取负号。

力矩的单位是Nmm。

由力矩的定义可知:(1)若将力F沿其作用线移动,则因为力的大小、方向和力臂都没有改变,所以不会改变该力对某一矩心的力矩。

(2)若F=0,则Mo(F) = 0;若Mo(F) = 0,F≠0,则d=0,即力F通过O点。

力矩等于零的条件是:力等于零或力的作用线通过矩心。

2.合力矩定理设在物体上A点作用有平面汇交力系F1、F2、---Fn,该力的合力F可由汇交力系的合成求得。

计算力系中各力对平面内任一点O的矩,令OA=l,则---由上图可以看出,合力F对O点的矩为据合力投影定理,有F y=F1y+F2y+---+F ny两边同乘以l,得F y l=F1y l+F2y l+---+F ny l即M o(F)=M o(F1)+M o(F2)+---+M o(F n)合力矩定理:平面汇交力系的合力对平面内任意一点之矩,等于其所有分力对同一点的力矩的代数和。

3.力对点之矩的求法(力矩的求法)(1)用力矩的定义式,即用力和力臂的乘积求力矩。

注意:力臂d 是矩心到力作用线的距离,即力臂必须垂直于力的作用线。

例2-3 如图所示,构件OBC 的O 端为铰链支座约束,力F 作用于C 点,其方向角为α,又知OB=l,BC=h ,求力F 对O 点的力矩。

解 (1)利用力矩的定义进行求解如图,过点O作出力F作用线的垂线,与其交于a点,则力臂d即为线段o a。

平面力对点之矩平面力偶力 力矩力对一 力对点之矩(力矩)力F 与点O 位 同一平面内, 称为力矩作用面。

点O 称为矩心, 点O 到力作用线 垂直距离h 称 为力臂。

力对点之矩是一个代数量,它 绝对值等 力 与力臂 乘积, 它 正负 按下法确定:力使 绕 矩心逆时针 时为正,反之为负。

力对点之矩M O (F )=±F ⋅h+M O (F )OhrFABM O (F )是代数量。

M O (F )是 。

F =0 h =0时,M O (F )=0。

位N ·m kN·m 。

M O (F )=2 AOB =F ·h ,2 面积。

二 合力矩定理与力矩 解析表达式合力对某点之矩,等 所有各分力对同一点之矩 代数和。

按力系等 概念,上式必然成 ,且适用 任何有合力存在 力系。

力矩 解析表达式MO(F)=xF sinθ-yF cosθ=xFy -yFx合力对坐标原点之矩MO (FR)=∑(x i F iy-y i F ix)x[]F n=1400N, ( 合 ) r =60mm, 力 α=200, 力F n对O点 矩。

按力矩 定义得MO (Fn)=Fn⋅h=Fnr cosα=78.93N⋅m根据合力矩定理,将力F n分解为 周力F t 和 力F r ,MO (Fn)=MO(Fr)+MO(Ft)=MO(Ft)=Fncosα⋅r三 平面力偶及其性质由两个 相等 相反且不共线 平行力组成 力系,称为力偶,记为(F, Fʹ)。

力偶 两力之间 垂直距离d 称为力偶臂,力偶所在 平面称为力偶作用面。

性质1:力偶没有合力,本身又不平衡,是一个基本力学量。

两个同 平行力 合力:F R=F1+F2:平行 F1F2且指 一致作用点:C处确定C点,由合力距定理AB=AC+CB代 AC F21= CB FF2F1F R1F R2A C BF FF两个反 平行力 合力 :F R=F1F2:平行两力且与较 相同力偶 合力F R =F' F=0CB F ' CA=F=1∴CB =CAC B =F 1C AF 2作用点:C 处F 2F 1C ABF RF ′C ABF若CB =CA =CB +d 成 ,且d ≠0,必有CB →∞即合力作用点在 穷远处,不存在合力。

力矩与平面力偶系第一节 力对点之矩力对点的矩是很早以前人们在使用杠杆、滑车、绞盘等机械搬运或提升重物时所形成的一个概念。

现以板手拧螺母为例来说明。

如图3-1所示,在板手的A 点施加一力F ,将使板手和螺母一起绕螺钉中心O 转动,这就是说,力有使物体(扳手)产生转动的效应。

实践经验表明,扳手的转动效果不仅与力F 的大小有关,而且还与点O 到力作用线的垂直距离d 有关。

当d 保持不变时,力F 越大,转动越快。

当力F 不变时,d 值越大,转动也越快。

若改变力的作用方向,则扳手的转动方向就会发生改变,因此,我们用F 与d 的乘积再冠以适当的正负号来表示力F 使物体绕O 点转动的效应,并称为力F 对O 点之矩,简称力矩,以符号M O (F )表示,即d F F M ⋅±=)(O (3-1)O 点称为转动中心,简称矩心。

矩心O 到力作用线的垂直距离d 称为力臂。

式中的正负号表示力矩的转向。

通常规定:力使物体绕矩心作逆时针方向转动时,力矩为正,反之为负。

在平面力系中,力矩或为正值,或为负值,因此,力矩可视为代数量。

由图3-2可以看出,力对点之矩还可以用以矩心为顶点,以力矢量为底边所构成的三角形的面积的二倍来表示。

即面积OAB 2)(O ∆±=F M (3-2)显然,力矩在下列两种情况下等于零:(1)力等于零;(2)力的作用线通过矩心,即力臂等于零。

力矩的单位是牛顿•米(N •m )或千牛顿•米(kN •m )【例3-1】 分别计算图3-3所示的F 1、F 2对O 点的力矩。

【解】:由式(3-1),有 m kN 455.130)(mkN 530sin 110)(222O 111O ⋅-=⨯-=⋅-=⋅=︒⨯⨯=⋅=d F F M d F F M第二节合力矩定理图3-1我们知道平面汇交力系对物体的作用效应可以用它的合力R 来代替。

这里的作用效应包括物体绕某点转动的效应,而力使物体绕某点的转动效应由力对该点之矩来度量,因此,平面汇交力系的合力对平面内任一点之矩等于该力系的各分力对该点之矩的代数和。

第三章 力对点的矩和平面力偶系

一、内容提要

本章研究了力矩和力偶。

1.力矩及计算

(1)力矩 力矩表示力使物体绕矩心的转动效应。

力矩等于力的大小与力臂的乘积。

在平面问题中它是一个代数量。

一般规定:力使物体绕矩心产生逆时针方向转动为正,反之为负。

用公式表达为

()Fd F M O ±=

(2)合力矩定理 平面汇交力系的合力对平面内任一点的力矩,等于力系中各力对同一点的力矩的代数和。

用公式表达为

()()F M F M O O ∑=R

2.力偶的基本理论

(1)力偶 由两个大小相等、方向相反、不共线的平行力组成的力系,称为力偶。

力偶与力是组成力系的两个基本元素。

(2)力偶矩 力与力偶臂的乘积称为力偶矩。

为代数量,规定:逆时针方向转动为正,反之为负。

用公式表达为:

Fd M ±=

(3)力偶的性质

力偶不能合成为一个合力,不能用一个力代替,力偶只能与力偶平衡。

力偶在任一轴上的投影恒为零。

力偶对其平面内任一点矩都等于力偶矩,与矩心位置无关。

在同一平面内的两个力偶,如果它们的力偶矩大小相等,转向相同,则这两个力偶等效。

力偶对物体的转动效应完全取决于力偶的三要素:力偶矩的大小、力偶的转向和力偶所在的作用面。

(4)平面力偶系的合成与平衡

平面力偶系的合成结果为一个合力偶,合力偶矩等于平面力偶系中各个力偶矩的代数和。

用公式表达为:

M R =ΣM

平面力偶系的平衡条件是合力偶矩等于零。

用公式表达为:

ΣM = 0

二、思考题提示或解答

3-1 试比较力矩与力偶矩的异同点。

答:平面汇交力系的合力对平面内任一点的力矩,等于力系中各分力对同一点的力矩的代数和。

这就是平面力系的合力矩定理。

应用合力矩定理在于简化力矩的计算。

当力臂不易确定时,可将力分解为易找到力臂的两个互相垂直的分力,在求出两分力的力矩后,再代数相加即可。

3-3 二力平衡中的两个力,作用与反作用公理中的两个力,构成力偶的两个力各有什么不同?

答:二力平衡中的两个力等值、反向、共线,共同作用在一个物体上;

作用与反作用公理中的两个力等值、反向、共线,分别作用在两个物体上; 构成力偶的两个力等值、反向、互相平行,也作用在一个物体上。

3-4 力偶不能用一个力来平衡。

如图所示的结构为何能平衡?

答;由于力偶不能简化为一个力,所以力偶不能与一个力平衡。

图中的转轮除受到F 和M 作用外,固定铰支座O 处的反力F R 与F 必组成另一与M 反向的力偶,从而平衡。

究其本质,仍是力偶与力偶的平衡。

(空10行) (空10行)

思3-4图 思3-5图

3-5 在物体A 、B 、C 、D 四点作用两个平面力偶,其力多边形封闭,如图所示。

试问物体是否平衡。

答:物体不平衡。

力多边形自行封闭是平面汇交力系的平衡条件,这四个力构成的是平面力偶系。

三、习题解答

3-1 计算下列各图中力F 对点O 的矩。

(空14行)

题3-1图

解

a) M O (F ) = 0

b) M O (F ) = Fl

c) M O (F ) = F · 30sin ·l =2

1F l d) M O (F ) = -Fa

e) M O (F ) = F (l +r )

f) M O (F ) = -F ·2

2l a +·βsin

3-2 如图所示,每米长挡土墙所受F =120kN 的土压力。

求土压力F 对挡土墙的倾覆力矩。

(空10行)

题3-2图

解 可利用合力矩定理。

倾覆力矩

M O (F ) = M O (F x )+ M O (F y )

= (120×cos30°×1.5-120×sin30°×1.5)kN ·m

= 65.9 kN ·m

3-3 求图示力偶的合力偶矩。

已知F 1 =F 1' =100N ,F 2 = F 2' =150N ,F 3 = F 3'=100N ,d 1 = 0.8m ,d 2 = 0.7m ,d 3 = 0.5m 。

(空6行)

题3-3图

解 M R =ΣM

= F 1·d 1- F 2·d 2+ F 3·d 3

=(100×0.8-150×0.7+100×0.5) N ·m

= 25N ·m ( )

3-4 求下列图中各梁的支座反力。

(空13行)

题3-4图

解 取各梁为研究对象,分别画出它们的受力图。

根据“力偶只能和力偶平衡”的性质,固定铰A 的反力F A 必与可动铰B 的反力F B 组成力偶。

因此,F A 的方位必定与F B 一致,而两个力的指向假设成相反即可。

a) ΣM = 0 F A ×3 a - F a = 0 (空5行、14字宽度) F A = F B =3

F b) ΣM = 0 -F A ×4 a + F ×2 a = 0 (空5行、14字宽度) F A = F B =

2F c) ΣM = 0 F A ×2a - F a = 0 (空7行、14字宽度) F A = F B = 2F

= 0.707 F

d) ΣM = 0 -F A ×2 a + F a + F a = 0 (空5行、14字宽度) F A = F B = F

e) ΣM = 0 M A + F a -F ×2 a = 0 (空5行、14字宽度) M A = F a

f) ΣM = 0 F A ×2 a - F ×a = 0 (空7行、14字宽度) F A = F B =

2F。