国立西南联合大学旧址

- 格式:ppt

- 大小:12.75 MB

- 文档页数:10

追寻昆明红色足迹——党员发展对象重温历史之路2012年11月4日星期日,在学院组织部的组织下,我们一行十几人人,来到了革命圣地昆明西南联大旧址参观学习感受革命先辈的精神,我们先后参观了西南联大旧址、黄埔军校前身陆军讲武堂、云南省博物馆,在昆明西南联大旧址,我们遇到了一群小学生,聆听了他们随行的专业讲解员详实而生动的讲解和现场教学的各种视频,亲眼目睹和亲手抚摸了老一辈革命家们生活过和战斗过的地方,才发现以前从书本和影视上得到的对革命的认识是多么粗浅和简单,历史和精神其实是那么丰饶和厚重,使我心灵得到了深深地震撼。

我们此行的第二地点是在黄埔军校前身陆军讲武堂,进门就可以感觉得到那种庄严肃穆的革命气势。

走进展品陈列室,看着那些简陋的座椅,简陋的校舍,破旧的衣服,仿佛看到了当年的革命前辈们正努力刻苦的寒窗苦读。

小院里老一辈革命家的住处兼办公室的地方,里面简单的设有木桌椅、帆布睡椅、木柜等家具,床铺也很简陋,置身于这些陋室和小小的院落可以想象出当年领革命先烈的生活是何等艰苦。

然而,他们坚忍不拔的革命精神也许就是在这些陋室中形成的。

这些让我仿佛一下子又回到了红旗飘扬、军歌嘹亮的岁月,眼前浮现出的是革命先烈们在硝烟弥漫的战场上赴汤蹈火、前赴后继的画面。

首先感受到的是革命先辈在艰难环境中孜孜不倦的革命精神。

革命先辈把自己的卧室经常性地和办公地点相临近或者干脆并为一室便于挤出尽量多的时间全身心扑到革命工作中。

在我们的眼前仿佛出现了一幕幕这样的画面——在战火纷飞的年代革命将士们奋勇杀敌革命领袖们就在这样普通的不能再普通的陋室中日夜谋划、挑灯夜谈、竭尽全力去工作。

正是他们的“运筹帷幄决胜千里之外”,为我们中国革命赢得了一次又一次胜利,为新中国的建立和全国人民的解放作出了难以估量的贡献。

重温那段激情燃烧的岁月,我们心中久久不能平静。

昆明在在革命年代都不算富裕甚至可以说是有些贫穷落后。

正是在这种艰苦的环境中孕育了中国革命的胜利。

在昆明一二.一大街北侧,伫立着《云南师范大学》,中国历史名校《国立西南联合大学》旧址就在其中。

师大的大门两侧均立有“全国文物保护单位“的标牌大门左侧嵌有西南联大的校训:刚毅坚卓学高身正明德睿智进校不远,就看到《红烛路》和《联大路》的指示标牌。

联大路北侧的联大教授群塑教授群塑右后侧,书型红色花岗石雕上镌刻着《师林记》,记述着西南联大教授们对联大的卓越贡献。

教授群塑的左后侧,是红色花岗石的《西南联大教授名录》校中有一片﹃三校﹄区昆明市五华区政府定《国立西南联合大学纪念亭》为文物保护单位。

纪念亭建于1988年,北大、清华、南开三校为纪念西南联大成立50周年而修建。

每校各建一个三角亭,三个亭的布局呈三角形,象征三校当年联合办学的盛事。

西南联大熔优秀传统于一炉,集三校大师于一堂,在极其艰苦的条件下,为国家培养了大批优秀人才。

在红烛路旁伫立着闻一多花石雕像师大图书馆中有《云南西南联大研究会》图书馆东侧就是西南联大旧址当时北大校长蒋梦麟塑像当时清华校长梅贻琦塑像当时南开校长张伯苓塑像一二一运动纪念碑“绝徼移栽桢干质“纪念亭亭前的纪念碑群旧址北面的烈士墓和烈士纪念碑抗战时期联大的教室这是西南联大唯一保存下来的教室,它是当时哲学心理学系的办公室、实验室及教室,周先更、敦福堂、郑沛留、曹日昌等著名教授和青年教师都在此上过课。

这种教室房顶及四面墙壁都透风,冬天有时就把”火腿椅”搬到院子里,晒着太阳上课。

生活极为艰辛的师生们就这样坚持了七年。

联大旧址内的一二一运动纪念馆西南联大纪念馆展厅浮雕:西南联大校歌西南联大校门西南联大校歌校歌词作者罗庸校歌曲作者张清常校常委、北京大学校长蒋梦麟(1886-1064)浙江余姚人,著名教育家。

1908年在美国加州大学先后学农学、教育学,1917年获哥伦比亚大学哲学博士学位。

1928年任国民政府教育部长,1930年任北大校长,按”教授治学,学生求学,职员治事,校长治校“的主张重振北大校常委、清华大学校长梅贻琦(1889-1962),天津人,著名教育家,留学美国,获芝加哥大学硕士学位,1931年任清华大学校长。

国立西南联合大学旧址保护与开发研究作者:王紫澄刘嘉纬来源:《旅游纵览·行业版》2014年第10期本论文在分析城市历史文化遗产保护价值的基础上,以国立西南联合大学旧址为研究对象,分析了国立西南联合大学旧址的现状条件和保护开发中存在的问题,提出了保护开发的思路,构建了西南联大文化旅游主题商业带、西南联大文物保护展示区、西南联大精神文化体验区、西南联大教学科技区“一带三区”的空间格局并提出了保护开发措施,认为规划理念将为城市文化遗产保护开发提供一定借鉴,如协调历史文化遗产保护与城市发展、公众文化生活的关系、修复旧址的空间环境等。

一、前言(一)城市历史文化遗产保护的意义历史文化遗产是我们赖以生存和发展的文化根基,也是整个民族发展史的见证。

城市历史文化遗产则是一个城市的记忆。

当前,随着城市现代化进程的不断加快,城市功能和规模正日益扩大。

在这一过程中,如何保护、利用城市原有的历史文化遗产,使之与城市现代化建设相得益彰,越来越成为世界许多经济快速发展国家和地区遇到的难题。

城市历史文化遗产无法复制,具有不可再生的唯一性特征,因此,文化遗产的保护开发具有重要意义。

(1)文化遗产见证城市生命历程。

在历史性城市的保护上,不但要强调历史的真实性、风貌的完整性,而且要维护生活的延续性。

(2)文化遗产保护延续城市文化。

城市文化遗产反映着城市的历史、社会、思想的变迁,是今天我们可能触摸到的尚未消逝的历史真实。

保护文化遗产的目的,不仅仅是保存历史遗迹以满足人们对昔日文化的怀念,追溯过去苍老的往事,更是为了从物质和精神层面上延续我们的城市文化甚至生活本身,使今天和今后世代都能触摸到传统文化。

(3)文化遗产保护促进城市健康发展。

城市在发展过程中要格外珍惜自己的文化遗产,没有文化遗产的妥善保护和合理利用就没有城市特色。

一方面是发展,一方面是保护;一方面是经济实力的提升,一方面是文化传统的捍卫,我们需要在这两者之间找到一个经得起历史检验的平衡点,共同促进,协调发展。

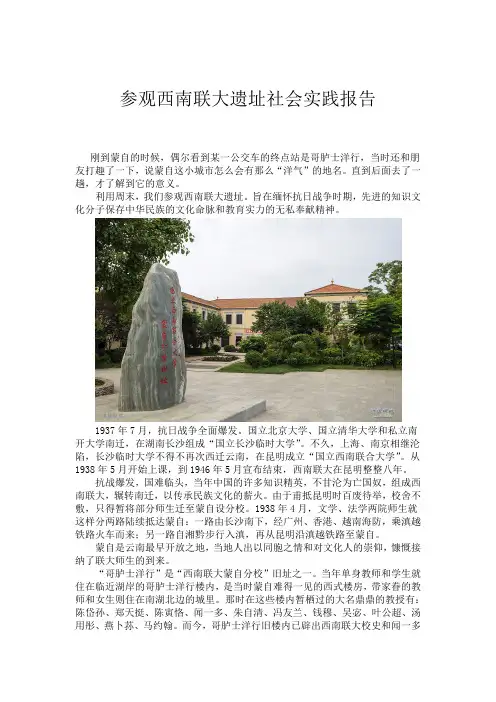

参观西南联大遗址社会实践报告刚到蒙自的时候,偶尔看到某一公交车的终点站是哥胪士洋行,当时还和朋友打趣了一下,说蒙自这小城市怎么会有那么“洋气”的地名。

直到后面去了一趟,才了解到它的意义。

利用周末,我们参观西南联大遗址。

旨在缅怀抗日战争时期,先进的知识文化分子保存中华民族的文化命脉和教育实力的无私奉献精神。

1937年7月,抗日战争全面爆发。

国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学南迁,在湖南长沙组成“国立长沙临时大学”。

不久,上海、南京相继沦陷,长沙临时大学不得不再次西迁云南,在昆明成立“国立西南联合大学”。

从1938年5月开始上课,到1946年5月宣布结束,西南联大在昆明整整八年。

抗战爆发,国难临头,当年中国的许多知识精英,不甘沦为亡国奴,组成西南联大,辗转南迁,以传承民族文化的薪火。

由于甫抵昆明时百废待举,校舍不敷,只得暂将部分师生迁至蒙自设分校。

1938年4月,文学、法学两院师生就这样分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了联大师生的到来。

“哥胪士洋行”是“西南联大蒙自分校”旧址之一。

当年单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,是当时蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰。

而今,哥胪士洋行旧楼内已辟出西南联大校史和闻一多先生事迹的陈列室战火纷飞下的学园耕耘,孜孜矻矻的学术探究,委实不易,但蒙自毕竟僻处内陆腹地,多少也给心力交瘁、苦苦撑持的流亡者们提供了一方歇息之地。

在那个艰难的时期,政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了最好的房子。

空置的蒙自海关税务司署旧址大院,被用作分校的课室和办公机构。

西南联大旧址观后感“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

不得不说,看完《西南联大》这部纪录片之后,我被它的氛围感染了。

西山苍苍,东海茫茫,文人言语之间,描绘出那令人神往的年代,还有时代文人可敬可叹的风骨。

所谓风骨者,置生死于度外,千金不改其志,万难不屈。

国难当头,又是“数千年未有之大变局”,中国各地爱国青年离开家乡,求学归来。

他们用先进的思想与杰出的才华,挽救水深火热中的中华民族。

他们在大学中传播西方先进文化,探索知识,冲击着旧中国的思想、文化、家庭与教育,同时还组织反抗着日本帝国主义对中国的侵略战争。

日本发起全面侵华战争之后,北京大学、清华大学、南开大学为躲避战乱,三所一流大学齐聚昆明。

“同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平”,在梅贻琦、蒋梦麟、张伯苓等人的带领下,三校团结到了最后。

在面对外敌入侵的情况之下,我们不再是一盘散沙,在有多少困难,都要克服,最后要把它联合到底。

正是这些大师,正是这些民族脊梁,把西南联大办好,培养了一代代像杨振宁、李政道这样的,在学术上有相当成就的人才。

“但我们若着眼于文化的更可贵的一方面,则八年多的西南联大,始终都在雍容和睦的气氛中长成,这非特是我们教育史上的佳话,亦是我们中华民族最有光辉的事情”。

这部纪录片,最终反映了西南联大为什么如此成功,同时也提现了我们作为大学生的使命。

西南联大与许多优秀的前辈体现出来的艰苦奋斗、敬业勤学的精神,现在尤其值得我们学习。

所以我认为现今所谓大学者,非谓有大学者之谓也,应有学实也。

我们应该反省自身,坚定信仰,无畏无惧,忍辱负重,教书育人,著书立说,科研立国,为中华之崛起而奋力拼搏!西南联大纪录片观后感观看了《西南联大》历史纪录片之后让我感触良多,现在回想起来还觉得挺惭愧的,我们现在的条件多好啊。

可是还在抱怨学校这样差那样差,甚至以这些借口来逃避我们应该学的很多专业知识,我们是幸运的,我们处在和平年代,可以放心的在学校里汲取丰富多样的知识,却不懂得珍惜,还经常想尽各种办法来逃课“真是身在福中不知福”。

云南省人民政府关于国立西南联合大学旧址等298处文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案的批

复

文章属性

•【制定机关】云南省人民政府

•【公布日期】2019.07.24

•【字号】云政复〔2019〕14号

•【施行日期】2019.07.24

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】文物及历史文化遗产保护

正文

云南省人民政府关于国立西南联合大学旧址等

298处文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案的批复

云政复〔2019〕14号

省文化和旅游厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅:

《云南省文化和旅游厅云南省自然资源厅云南省住房和城乡建设厅关于公布国立西南联合大学旧址等298处文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案的请示》(云文旅联发〔2019〕3号)收悉。

经研究,现批复如下:

一、原则同意《国立西南联合大学旧址等298处文物保护单位保护范围和建设控制地带划定方案》(含国立西南联合大学旧址等第六批全国重点文物保护单位44处、福林堂等第七批全国重点文物保护单位56处、钱沣墓等第六批省级文物保

护单位65处、黑龙宫与青龙宫等第七批省级文物保护单位133处,共计298处)。

二、请按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和我省实施办法有关规定予以公布,并指导各州、市人民政府和有关单位对划定的保护范围作出标志说明,建立记录档案,做好保护管理工作。

云南省人民政府

2019年7月24日。

国立西南联合大学历史简介国立西南联合大学(1938--1946)由北京大学、清华大学和南开大学三校组成,在昆八年期间,高举“爱国、科学、民主”的伟大旗帜,“内树学术自由之规模”,“外来民主堡垒之称号”,为中国乃至世界培养了大批优秀人才,创造了中国教育史上的奇迹,为促进云南的社会经济及教育事业的发展作出了积极的贡献,同时也在中国新民主主义革命历史上写下了光辉的一页。

1937年“7·7”芦沟桥事件不久,平、津沦陷,北京大学、清华大学和南开大学被迫南迁长沙,成立长沙临时大学(简称临大)。

但临大办学局面并没维持多久,12月13日,南京沦陷。

武汉震动,战火危及长沙,临大再次决定西迁昆明。

1938年2月临大师生分水、陆两路正式西迁。

4月胜利完成迁滇任务。

4月2日,奉教育部命令,国立长沙临时大学更名国立西南联合大学(简称联大)。

5月4日开始上课,开始了联大在昆八年的历史。

联大基本沿用临大时的行政体制,仍由三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓组成校常务委员会总理校务(实际主持校务工作的是梅贻琦),下设总务长、训导长和教务长协助管理。

最初,联大工学院和理学院设于昆明,工学院借用拓东路迤西会馆、全蜀会馆和江西会馆上课,学生以盐仓货栈为宿舍;理学院租用昆华农校、昆华师范学校为校舍。

而文学院和法商学院因在昆校舍无着,只好暂设蒙自,一个学期后蒙自分校回迁昆明。

1939年夏,联大新校舍建成。

8月,遵照教育部令,西南联大增设师范学院。

1940年11月1日,西南联大师范学院附属学校开学,包括中、小学两部分。

至此,西南联大成为了一个设有5个学院26个学系、2个专修科、一个先修班、附中、附小及相继恢复了各校研究所的一所规模较大的综合性大学。

联大以“刚毅坚卓”作为校训,教导学生要成为一个刚强、有毅力而又卓尔不凡的人。

其校歌采用《满江红》的词牌名而填写,内容极赋爱国之情。

在八年艰苦办学环境中,校训和校歌极大地鼓舞着联大师生不断追求“爱国”、“科学”与“民主”的光明道路。

永远的西南联大追忆似水流年读书笔记听说过西南联大,也看过一些关于西南联大的文章,当我走近它的旧址的时候,还是被深深震撼到了。

西南联大是抗日战争时期的特殊产物,是教育史上的一座丰碑。

西南联大,全称“国立西南联合大学”。

是由北京大学、清华大学和天津南开大学联合组建而成的,可以说是聚集了当时中国最顶尖的青年才俊。

最初三校是迁至长沙的,最初成立的是长沙临时大学,1937年开始上课。

奈何日寇步步紧逼,战火烧到了长沙,1938年三校又迁往昆明,师生分两路辗转入滇,直至1946年迁返北方,历时八年。

云南昆明这个西南一角净土造就了一段教育佳话,所以,最后,学校迁回北方的时候,为了答谢云南人民的鼎力支持,联大师范学院整建制留昆,也就是现在云南师范大学的前身。

西南联大旧址在现在的云南师范大学内,对面就是云南大学,两所大学内都有一些民国时期的建筑,是当时西南联大师生办公学习生活的场所。

春城的天空湛蓝如水。

在师范大学门口东面的墙壁上我看到有两行金色的大字,“中国历史名校-国立西南联合大学旧址”。

字是中国核科学事业的主要开拓者之一,“众帅之帅”朱光亚先生题的。

走进校门,先看到联大校训碑,一面有国立西南联合大学纪念亭这些字,另一面是校训:刚毅坚卓,这四个字代表了联大的精神,也鼓舞着所有的师生刚强坚毅地渡过那段峥嵘岁月。

然后是三座朱红色飞檐翘角攒尖顶的小亭子,分别在碑左碑右和碑前。

亭子上都挂着“国立西南联合大学纪念亭”的匾额,。

三座亭子成三角形,分别代表三所名校,象征着三校合办,这被称为三校亭。

中间一块石头上面刻着《三校亭记》,原来这三座亭子是1988年联大校友聚首旧址,抚今追昔感慨万千之余集资建成的,为了纪念五十年前三校合办的丰功伟绩。

旁边有一小池塘被称为“砚池”。

池子前面是民主草坪,正中央竖立着闻一多先生的雕塑。

先生围巾长衫,气度不凡。

我不禁想起来中学时的那篇课文《最后一次的演讲》。

就是那时知道闻一多先生大名的吧,联大里有先生的衣冠冢,很是佩服他的这种气节。

高考作文倒计时:于风雨中,坚守气节——“西南联大”作文解析及范文点评一、作文材料阅读下面的材料,根据要求写作。

西南联大旧址立有“国立西南联合大学纪念碑”。

碑之阳记述西南联大建校始末及历史意义,有“自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚”“联合大学初定校歌,其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望,校以今日之成功,历历不爽,若合符契”等内容。

碑之阴是联大学生投笔从戎、征战沙场的八百多名学生名单。

读了上述材料,你有何感想?请写一篇文章。

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

二、作文审题第一遍,通读材料,了解梗概。

西南联大碑文,材料作文。

第二遍,分层品读,概括要点。

主要品读第一段。

①西南联大旧址立有“国立西南联合大学纪念碑”。

(第一层:总领文段,亮明话题:联大纪念碑)②碑之阳记述西南联大建校始末及历史意义,有“自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚”“联合大学初定校歌,其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望,校以今日之成功,历历不爽,若合符契”等内容。

(第二层分说:碑之阳的内容)③碑之阴是联大学生投笔从戎、征战沙场的八百多名学生名单。

(第三层分说:碑之阴的内容)第三遍,理性分析,确定立意。

第二层写联大人能文的一面,篇幅多,详写,是重点;第三层写联大人能武的一面,略写。

第二层中的一类词是文化/文化力量,二类词是流难之苦辛、不屈之壮志、胜利之期望。

因此扣住“文化”,添加动词,即成一类观点(坚守文化,传承文化,坚信文化,文化救国,等);第二层中的一类词是投笔从戎、征战沙场,合起来即“武力救国”。

就全文看,合并起来,互补即可:文武结合,全力救国;传承联大精神,齐心协力救国。

其他关键词:救国报国爱国逆境等,均可,不易跑题。

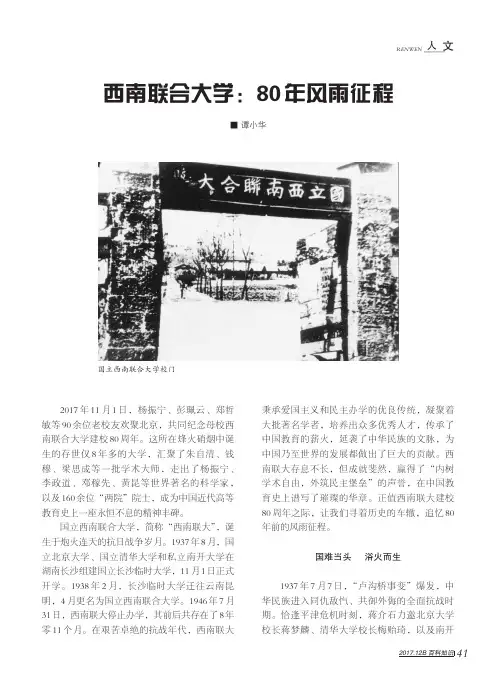

丨/目的地Destination104西南联大 苦难辉煌写传奇/目的地106联大旧址 结茅立舍育英才冬日的春城昆明,依然清风徐徐,艳阳高照,趁着这美好的时光,踏上了寻访西南联大旧址的行程。

步入云南师大校园,但见绿草茵茵,树木参天,校园宽阔,称得上是一个花园学校。

穿梭在林荫之下,整个校园给人的感受是古朴厚重、典雅纯粹,沿着联大路在一处教学楼右拐,便看到了西南联大的旧址了。

首先映入眼帘的是旧址大门,两根粗大的石柱支撑着中间一块横匾,上写着“国立西南联合大学”八个大字。

穿过大门进入其内,草坪中是西南联大三位校长的半身石雕像,分别是北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓。

日本对华发动全面战争后,中华民族面临着最严重危机。

为了延续中华民族的文化血脉,为了国家的前途命运,1937年11月1日,北大、清华和南开3所高校南移长沙组成了国立长沙临时大学。

然而,在不到半年的时间里,南京沦陷,长沙告急。

为了让学校继续办下去,全校师生继续西迁,迁往远离前线且能保持对外畅通的昆明,于1938年4月更名为“国立西南联合大学”。

这3位校长组成了西南联大校常委会,共管西南联大。

三位校长以“刚毅坚卓”的校训,在极端困苦的条件下,结茅立舍,精诚团结,弦歌不辍,作育英才,谱写了一曲曲高扬爱国主义精神、民族精神和抗战精神的时代赞歌!再往里走就看到了“一二·一”运动纪念广场,广场中间用青铜铸成的雕塑上,那一个个栩栩如生的人物组成了“12·1”的字样,表现了学子们争取自由、反抗黑暗、向往和平的美好愿望。

1945年12月1日,国民党反动派为镇压联大师生反对内战、追求和平民主的要求,制造了震惊中外的一二·一惨案,1名教师和3名学生英勇牺牲。

以潘琰同学为代表的莘莘学子,在颠沛流离和内忧外患中,依然敢于斗争,敢于献身,回望这段历史,难抑热泪?站在雕塑前,仿佛感受到了革命先烈们那一股长存于天地之间的浩然正气,刚毅不息,薪火相传!“三绝碑” 珍贵石刻书历史循着旧址遗迹,可见国立西南联合大学纪念碑、国立西南联合大学原教室和国立昆明师范学院纪念柱等历史遗存。

西南联大历史背景国立西南联合大学是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

卢沟桥事变后,日本帝国主义全面发动侵华战争。

为保存中华民族教育精华免遭毁灭,华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁。

抗战八年间,迁入云南的高校有10余所,其中最著名的是国立西南联合大学。

西南联大是由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合而成。

1937年7月,抗日战争全面爆发。

国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学南迁,在湖南长沙组成“国立长沙临时大学”。

不久,上海、南京相继沦陷,长沙临时大学不得不再次西迁云南,在昆明成立“国立西南联合大学”。

从1938年5月开始上课,到1946年5月宣布结束,西南联大在昆明整整八年。

抗战爆发,国难临头,当年中国的许多知识精英,不甘沦为亡国奴,组成西南联大,辗转南迁,以传承民族文化的薪火。

由于甫抵昆明时百废待举,校舍不敷,只得暂将部分师生迁至蒙自设分校。

1938年4月,文学、法学两院师生就这样分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了联大师生的到来。

“哥胪士洋行”是“西南联大蒙自分校”旧址之一。

当年单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,是当时蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰。

而今,哥胪士洋行旧楼内已辟出西南联大校史和闻一多先生事迹的陈列室战火纷飞下的学园耕耘,孜孜矻矻的学术探究,委实不易,但蒙自毕竟僻处内陆腹地,多少也给心力交瘁、苦苦撑持的流亡者们提供了一方歇息之地。

在那个艰难的时期,政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了最好的房子。

昆明西南联大名人旧居保护与再利用初探桂涛,南月慧,刘欣婷,代继平(云南师范大学文理学院,云南昆明650000)收稿日期:2018-09-17作者简介:桂涛(1986-),男,云南昆明人,硕士研究生,助教,主要研究方向:建筑设计及其理论。

摘要:抗战时期的国立西南联合大学凝聚了我国最重要的学术力量,一大批著名专家、学者、教授的汇聚令昆明熠熠生辉,成为昆明近代史上的又一重要篇章。

承载并记录了联大学者家庭生活和个人意趣的名人旧居是众多西南联大建筑遗产中不可或缺的组成部分,应该给予妥善保护及合理的开发再利用。

通过对现有名人旧居基本信息的调查和梳理,在当前保护工作与再利用现状研究的基础上,提出西南联大名人旧居的保护策略,即以全面的建筑遗产价值观准确把握联大名人旧居的价值特征,以整体的建筑遗产保护观对联大名人旧居实施整体性保护,以可持续的建筑遗产再利用观因地制宜地做好联大名人旧居的开发再利用。

关键词:西南联大;名人旧居;遗产保护;再利用中图分类号:TU241文献标志码:A 文章编号:1672-4011(2019)03-0024-03DOI :10.3969/j.issn.1672-4011.2019.03.0131昆明西南联大名人旧居概况1.1昆明西南联大及名人旧居的历史渊源位于昆明市的西南联大由当时国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学三所联合而成,1938年成立后一度是中国学术科研的中心,在抗战时期汇集了一大批著名专家、学者、教授,完成了大量重要的学术研究,同时为国家培养了众多卓有成就的优秀人才,为新中国的成立做出了重要贡献。

承载着这段历史的国立西南联合大学旧址现被列为全国重点文物保护单位,国家级抗战纪念设施遗址,全国首批百个爱国主义教育示范基地,得到了较为完善的保护。

而在这批专家学者主要工作地的西南联大旧址之外,还有同样重要的另一层面的历史空间———他们生活与起居的地方,这里记录着联大学者们走出校门后的家庭生活和个人意趣,透过名人旧居将一个个响亮的联大学者和硝烟中的昆明真实、立体、生动地展现出来。