抗菌药物泰地唑胺的构效关系及合成研究进展

- 格式:pdf

- 大小:343.57 KB

- 文档页数:5

噁唑烷酮类抗菌药研究进展李晓婷;张继瑜【摘要】在世界范围内,细菌耐药性问题日益严重,已严重影响了感染性疾病的治疗.新型抗耐药菌药物的研究已成为抗菌药物研究的主要方向.噁唑烷酮类化合物是一类新型的治疗细菌性感染的化学全合成药物,具有抑制多重耐药的革兰阳性菌的功效.且作用机制独特,不易与其他药物发生交叉耐药性,从而得到了广泛的研究.在第一个噁唑烷酮类抗菌药物利奈唑胺成功上市后,又有新的化合物进入临床研究,并取得了良好的临床治疗效果.论文介绍了噁唑烷酮类抗菌药的作用机制、抗菌活性、构效关系及最新的噁唑烷酮类抗菌药的研究,为研发新型噁唑烷酮类抗菌药提供参考.【期刊名称】《动物医学进展》【年(卷),期】2019(040)003【总页数】5页(P101-105)【关键词】噁唑烷酮;作用机制;抗菌活性;构效关系【作者】李晓婷;张继瑜【作者单位】甘肃农业大学动物医学院,甘肃兰州 730070;中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所,甘肃兰州 730050;甘肃农业大学动物医学院,甘肃兰州 730070;中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所,甘肃兰州 730050【正文语种】中文【中图分类】S859.8796从1928年青霉素被发现以来,抗生素就成为了临床多种疾病治疗常用的药物。

抗生素品种和数量推陈出新的同时,在各种人为和客观因素的影响下,药物选择难度和药物过度、滥用等情况增加,无论革兰阳性菌还是革兰阴性菌均出现了严重的耐药性,此外,细菌通过水平转移获得外源性耐药基因也加快了耐药菌株的产生。

2006年Science发文报道,一株于1930年保存在实验室的金黄色葡萄球菌对目前临床所用抗生素都敏感,而一株从患者身上分离的金黄色葡萄球菌,几乎对所有的抗生素耐药,而这种耐药性在同一细菌内,呈现出对不同类的抗生素的多重耐药机制[1]。

据世界卫生组织(WHO)统计,全世界每天约有5万患者死于感染性疾病,已经严重威胁着人类健康与社会发展,因此引起了人们的高度重视。

三氮唑类化合物的合成及抗菌活性研究的开题报告

1. 研究背景

三氮唑类化合物作为一种重要的杂环化合物,具有广泛的生物活性,如抗肿瘤、抗炎、抗菌等。

近年来,随着化学合成技术和分析方法的发展,越来越多的三氮唑类化合物被合成并发现具有良好的生物活性。

尤

其是在抗菌方面,三氮唑类化合物也备受关注。

2. 研究目的

本研究旨在通过合成一系列新的三氮唑类化合物,并对其进行结构

表征和抗菌活性测试,为新型抗菌药物的发现提供新的思路和理论基础。

3. 研究方法

(1)前体化合物的合成:利用化学合成的方法制备一系列具有不同结构的三氮唑类前体化合物;

(2)目标化合物的合成:基于前体化合物,通过反应条件的优化,合成出具有预期结构的目标化合物;

(3)化合物的表征:利用核磁共振谱(NMR)、质谱(MS)等技

术对合成得到的化合物进行结构鉴定;

(4)抗菌活性测试:对合成得到的化合物进行抗菌活性测试,通过比较它们与已知抗菌药物的抗菌效果,评价其作为抗菌药物的潜力。

4. 研究意义

通过本研究,可以在三氮唑类化合物方面进一步开拓研究领域,为

抗菌药物的开发提供新的思路和理论基础。

同时,探讨新化合物的结构

与生物活性之间的关系,为合理设计更有效的抗菌药物提供参考。

5. 预期成果

本研究预期可合成出一系列新的具有潜在抗菌活性的三氮唑类化合物,并对其进行结构表征和抗菌活性测试。

通过比较它们与已知抗菌药物的抗菌效果,评价其作为抗菌药物的潜力。

预计本研究成果可发表在相关领域的期刊上,为新型抗菌药物的发现和开发提供新思路和理论基础。

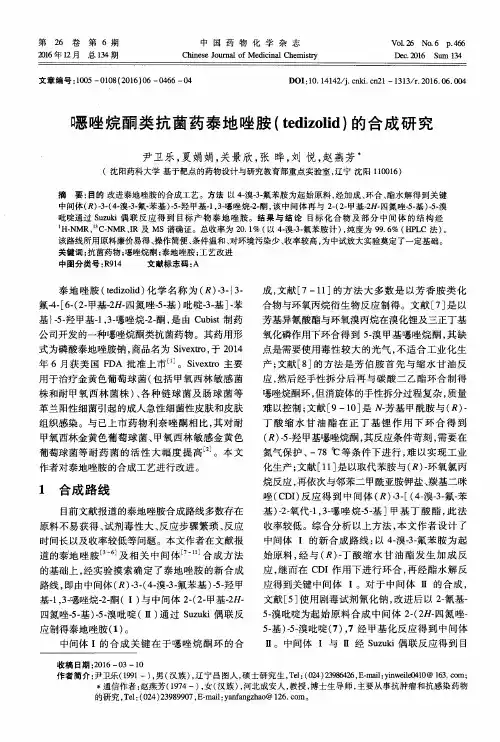

磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)合成检索总结报告

一、磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)简介

磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)于2014年6月20日在美国上市。

磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)适应于成人由敏感菌所致的急性细菌性皮肤和皮肤结构感染(ABSSSI)。

磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)不良反应有:恶心、头痛、腹泻、呕吐和眩晕。

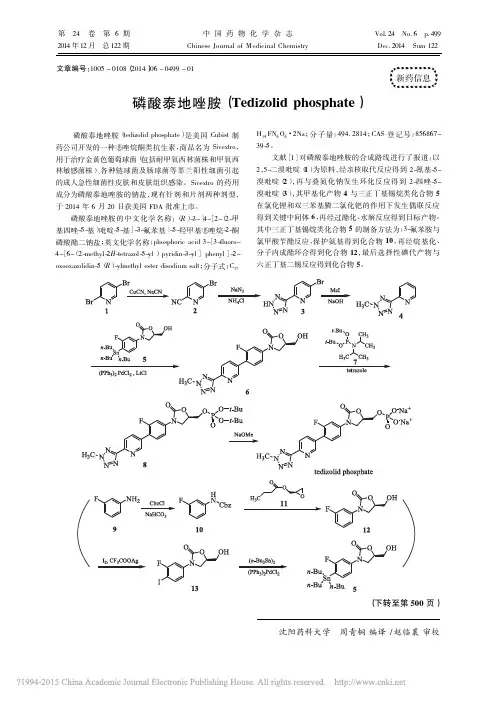

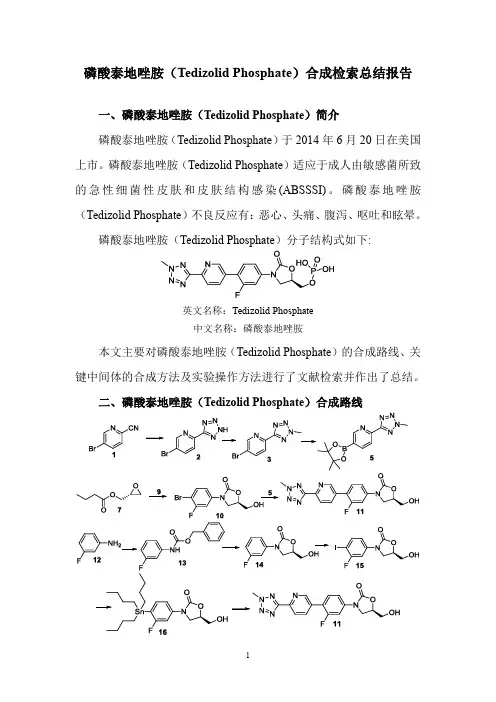

磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)分子结构式如下:

英文名称:Tedizolid Phosphate

中文名称:磷酸泰地唑胺

本文主要对磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)的合成路线、关键中间体的合成方法及实验操作方法进行了文献检索并作出了总结。

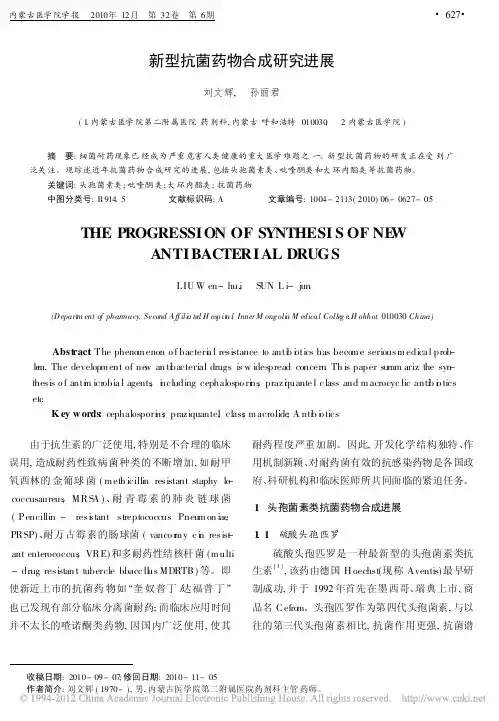

二、磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)合成路线

三、磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)合成检索总结报告(一) 磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)中间体2的合成

(二) 磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)中间体3的合成

(三) 磷酸泰地唑胺(Tedizolid Phosphate)中间体5的合成。

收稿日期:2010-09-07;修回日期:2010-11-05作者简介:刘文辉(1970-),男,内蒙古医学院第二附属医院药剂科主管药师。

新型抗菌药物合成研究进展刘文辉, 孙丽君(1.内蒙古医学院第二附属医院药剂科,内蒙古呼和浩特010030; 2.内蒙古医学院)摘 要:细菌耐药现象已经成为严重危害人类健康的重大医学难题之一。

新型抗菌药物的研发正在受到广泛关注。

现综述近年抗菌药物合成研究的进展,包括头孢菌素类、吡喹酮类和大环内酯类等抗菌药物。

关键词:头孢菌素类;吡喹酮类;大环内酯类;抗菌药物中图分类号:R 914.5 文献标识码:A 文章编号:1004-2113(2010)06-0627-05THE PROGRESSI ON OF SYNTHESI S OF NE WANTI BACTERI AL DRUGSLIU W en-hu,i SUN L i-jun(D epart m ent of pharmacy,Second A ff ili a te d H osp it a l ,Inner M ongoli a M edical Colle g e ,H ohhot 010030China)Abst ract :The pheno m enon o f bacteri a l resistance to anti b i o tics has beco m e seriousm edica l prob -le m.The developm ent of ne w an ti b acterial drugs is w idespread concern .Th is paper summ ariz the syn -thesis o f anti m icr obia l agents ,i n cluding cephalospo ri n s ,prazi q uante l c lass and m acrocyc lic anti b i o tics etc .K ey w ords :cephalospori n s ;praziquante,l class ;m acrolide ;A nti b i o tics由于抗生素的广泛使用,特别是不合理的临床误用,造成耐药性致病菌种类的不断增加,如耐甲氧西林的金葡球菌(m eth icillin resistant staphy lo -coccusaureus ,MRSA )、耐青霉素的肺炎链球菌(Pencillin -resi s tant streptococcus Pneum on iae ,PRSP)、耐万古霉素的肠球菌(vanco r m y c i n resis-t ant enterococcus ,VRE)和多耐药性结核杆菌(m ulti -drug resistan t tubercle bbacc ll u s MDRTB )等。

三氮唑类抗真菌药物的设计,合成及构效关系研究

的开题报告

一、选题背景

随着真菌感染疾病的增加,抗真菌药物的需求也随之增加。

三氮唑类抗真菌药物是广泛使用的一类抗真菌药物,其具有疗效高、副作用少等特点,因此备受医学界的关注。

然而,目前已有的三氮唑类抗真菌药物存在一些问题,如药物抗性、副作用较大等,因此寻找新的三氮唑类抗真菌药物便成了目前药物研发的热点。

二、研究目的和意义

本研究的目的是设计、合成新的三氮唑类抗真菌药物,并通过构效关系研究,探索其结构与抗菌活性之间的关系,以期在临床上更好地应用。

同时,本研究也有望为三氮唑类抗真菌药物的研究提供新思路和方法。

三、研究内容和方案

本研究主要内容包括以下几个方面:

1. 分析已有三氮唑类抗真菌药物的结构、机理和缺陷,确定新药物的结构特点和设计思路。

2. 设计可能的新化合物结构,并使用分子模拟等方法预测药物分子的物理化学性质和抗菌活性。

3. 合成新化合物,并进行结构表征、纯化及质量分析等。

4. 通过生物活性测试、药物代谢动力学研究和安全性评价等,对新化合物的抗真菌活性、药代动力学和安全性等进行综合评价。

5. 对新化合物的构效关系进行研究,探究化合物结构和物理化学性质与抗菌活性之间的关系。

四、研究预期成果

1. 设计合成出具有良好抗真菌活性的新三氮唑类化合物;

2. 揭示新化合物的构效关系,并对抗真菌药物的设计提供新思路和方法;

3. 为新型三氮唑类抗真菌药物的研究提供实验依据和理论基础。

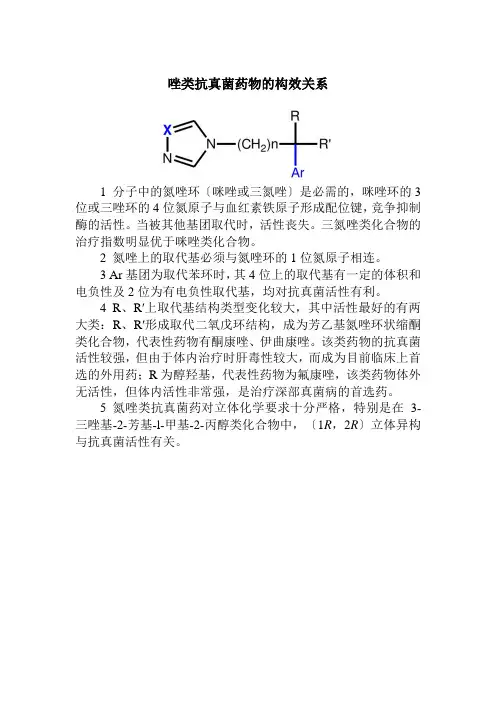

唑类抗真菌药物的构效关系

1 分子中的氮唑环〔咪唑或三氮唑〕是必需的,咪唑环的3位或三唑环的4位氮原子与血红素铁原子形成配位键,竞争抑制酶的活性。

当被其他基团取代时,活性丧失。

三氮唑类化合物的治疗指数明显优于咪唑类化合物。

2 氮唑上的取代基必须与氮唑环的1位氮原子相连。

3 Ar基团为取代苯环时,其4位上的取代基有一定的体积和电负性及2位为有电负性取代基,均对抗真菌活性有利。

4 R、Rʹ上取代基结构类型变化较大,其中活性最好的有两大类:R、Rʹ形成取代二氧戊环结构,成为芳乙基氮唑环状缩酮类化合物,代表性药物有酮康唑、伊曲康唑。

该类药物的抗真菌活性较强,但由于体内治疗时肝毒性较大,而成为目前临床上首选的外用药;R为醇羟基,代表性药物为氟康唑,该类药物体外无活性,但体内活性非常强,是治疗深部真菌病的首选药。

5 氮唑类抗真菌药对立体化学要求十分严格,特别是在3-三唑基-2-芳基-l-甲基-2-丙醇类化合物中,〔1R,2R〕立体异构与抗真菌活性有关。

唑类抗真菌药物的发展与研究现状作者:武瑾周有骏吕加国盛春泉魏海洋刘娜朱驹来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第07期【摘要】近年来由于真菌感染机率增加,感染程度加深,抗真菌药物的研究发展迫在眉睫,唑类抗真菌药物作为临床药物治疗真菌感染的主要方法之一,被广泛的研究开发并加以利用。

本文综述了唑类抗真菌药物的作用机制、发展历程、新型三唑类抗真菌药物以及新型唑类CYP51抑制剂的研究进展,以便对唑类抗真菌药物有更为直观系统的了解。

1 前言近年来由于抗生素的滥用,糖皮质激素和免疫抑制剂的过度使用,恶性肿瘤患者的放化疗,器官移植手术,近几年AIDS的发病率增高,使得真菌感染在临床上成为越来越普遍的问题。

这些原因都使得真菌感染在临床治疗中引起广泛重视。

抗真菌药物作为治疗真菌病的有效方法之一,其重要性不言而喻。

[1-5]2 唑类药物的研究进展目前,临床上应用最广泛的抗真菌药物是唑类药物,约占临床抗真菌药物治疗的70%。

麦角甾醇作为构成真菌细胞膜的重要成分,对于维持细胞膜的流动性、生物调节以及立体结构等起着重要的作用。

唑类抗真菌药的作用机制是在麦角甾醇合成过程中,抑制14α-去甲基化酶的活性,阻断2,4-亚甲基二氢羊毛甾醇的脱甲基化反应,使得羊毛甾醇聚集,细胞中毒死亡而达到杀菌作用[9]。

该类药物起初以咪唑为主,如:酮康唑、咪康唑等,但因其对哺乳动物的P450酶系统也有较强的抑制作用,产生较大的肝肾毒性和抗男性生育等不良反应,在临床治疗中不被广泛使用。

而三唑类药物则因哺乳动物P450酶系统中的其他敏感异构酶对其更敏感,从而对Cyt-P450具有保护作用,降低其毒副作用,成为唑类治疗真菌感染的主要药物,如氟康唑、伊曲康唑、泊沙康唑等。

[6,7]第一代三唑类抗真菌药物:氟康唑和伊曲康唑1990年氟康唑的问世,是三唑类抗真菌药研究的一个重要里程碑。

氟康唑是治疗新隐球菌、全身性念珠菌感染的首选药物,口服治疗粗球孢子菌引起的脑膜炎及艾滋病患者口腔、消化道念珠菌病等[8]。

一种抗革兰阳性菌感染的新型口恶唑烷酮类抗菌药物--泰地唑

胺

徐晓刚;汪复(审校)

【期刊名称】《中国感染与化疗杂志》

【年(卷),期】2014(000)005

【总页数】5页(P455-459)

【作者】徐晓刚;汪复(审校)

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】R978

【相关文献】

1.利奈唑胺与万古霉素治疗革兰阳性菌感染的疗效 [J], 周培根

2.利奈唑胺补救治疗成人革兰阳性菌感染性心内膜炎的临床分析 [J], 王文静;陶臻;吴会玲;申玉英;;;;

3.利奈唑胺与万古霉素治疗革兰阳性菌感染的疗效 [J], 周培根

4.利奈唑胺与万古霉素治疗革兰阳性菌感染的疗效与安全性研究 [J], 蔡丽娜[1];袁跃彬[2]

5.利奈唑胺治疗革兰阳性菌重症感染新生儿的血药浓度监测与疗效评价 [J], 许邦礼;赵青赞;王颖源;冯磊;金志鹏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。