骨盆骨折分型治疗及康复

- 格式:ppt

- 大小:14.90 MB

- 文档页数:5

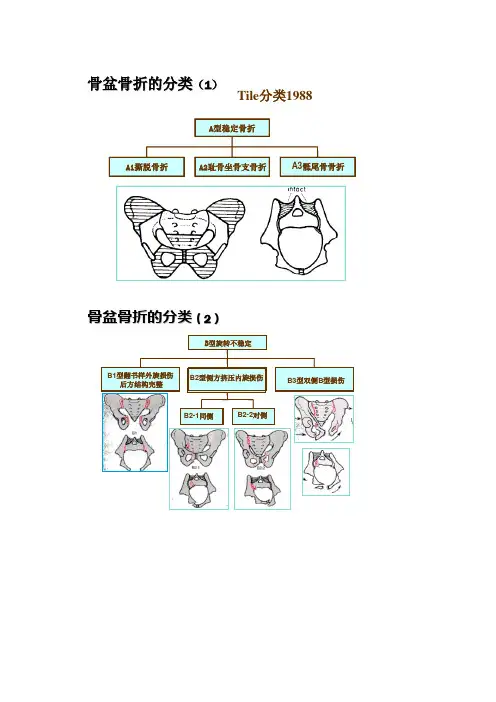

骨盆骨折的分类(2)B型旋转不稳定Tile骨盆骨折分类及表现类型表现A 稳定A1 未涉及骨盆环骨折A2 稳定,骨盆环骨折轻度移位B 旋转不稳定,纵向稳定B1 “开书”型骨折B2 侧方压缩骨折,同侧B3 侧方压缩骨折,对侧(桶柄型)C 旋转与纵向均不稳定C1 单侧C2 双侧C3 伴有髋臼骨折治疗一、整复1.对于骨盆环完整的骨折:一般不必复位,卧床2周~3周即可下地活动。

2.对于骨盆环单处骨折:卧硬板床4周~6周即可。

3.对于骨盆环两处断裂者:若病情许可可手法复位。

复位的方法应根据骨折移位情况而定。

髂骨翼外旋、耻骨联合分离者,患者仰卧,术者先纵向牵引患侧下肢以纠正半侧骨盆向上移位,然后用两手对挤髂骨部,使骨折整复。

或者使患者侧卧于硬板床上,患侧向上,用推按的手法对骨盆略加压力,使分离的骨折段复位。

4.髂骨翼内旋、耻骨联合向对侧移位者,患者仰卧,术者先纵向牵引纠正患侧骨盆向上移位,然后以两手分别置于两侧髂前上棘向外推按,分离骨盆,使骨折段复位。

二、固定1.对于无移位的骨盆骨折一般不必固定。

2.对于髂骨翼外旋、耻骨联合分离者,手法复位后可采用多头带包扎或骨盆兜悬吊固定,约4周~6周。

3.骨盆向上移位者,可采用患侧下肢皮牵引。

4.向上移位超过2厘米者,应采用股骨髁上或胫骨结节骨牵引,牵引重量为体重的1/5~1/7,牵引时间需6周~8周。

三、功能锻炼:骨盆周围有坚强的筋肉,骨折整复后不易再移位,且骨盆为松质骨,血运丰富,容易愈合。

1.未损伤骨盆后弓者,伤后第1周练习下肢肌肉收缩及踝关节屈伸活动,伤后第2周练习髋关节与膝关节的屈伸活动,伤后第3周可扶拐下地站立活动。

2.骨盆后弓损伤者,牵引期间应加强下肢肌肉收缩和关节屈伸活动,解除固定后即可下床开始扶拐站立与步行锻炼。

骨盆不稳定骨折的康复方案一、骨盆的不稳定性骨折:临近骶髂关节的骨折或骶髂关节脱位;前后环同时骨折:骶髂关节脱位、髂骨后部骨折合并耻骨上下支骨折、骶髂关节脱位或髂骨后部骨折合并耻骨联合分离、前后环多处骨折。

二、骨盆不稳定骨折的治疗:1. 对于无移位的骨盆不稳定骨折多采用保守治疗,卧床休息4-6周,可以下床活动;对于有移位的患者多需要牵引、外固定、手术内固定治疗。

骨盆骨折的类型很多,内固定的方法也很多,骨折手术后的康复治疗大致相同,只是下床负重行走的时间不同。

2. 对于不稳定的骨盆骨折无论是牵引、外固定、或手术切开复位内固定,一般均强调晚期负重,8-12周后骨折愈合后再完全负重,但是康复治疗更应早期开始。

三、骨盆不稳定骨折康复方案:骨盆不稳定性骨折患者无论是保守治疗或手术治疗,在卧床休息期间注意髋关节微屈位下活动双下肢膝、踝关节,以不引起疼痛或致微痛为度。

另应尽量避免同侧髋关节过度前屈、外展、外旋引起疼痛。

1. 卧床期:骨盆稳定性骨折保守治疗后患者需要卧床,卧床时间约4-6周,在此期间应以髋膝踝的活动度和双下肢肌力训练为主。

手术治疗的患者依据手术方式由医师决定卧床的时间。

(1)踝泵(:用力、缓慢、全范围反复屈伸踝关节,5分钟/组,1~2组/小时。

(2)股四头肌(大腿前侧肌群)等长练习(在不增加疼痛的前提下尽可能多做,大于500-1000次/日。

可尽量避免肌肉萎缩,同时促进下肢血液循环。

(3)腘绳肌(大腿后侧肌群)等长练习在不增加疼痛的前提下尽可能多做,大于500-1000次/日。

可尽避免量肌肉萎缩,同时促进下肢血液循环。

(4)床外股四头肌肌力练习(将原动作的坐位改为仰卧位。

于双膝下垫枕以使髋微屈,双小腿悬于床外,踝部以沙袋、皮筋等作为负荷,踢腿至膝伸直位,缓慢落下,20~30次/小组,小组间休息30秒钟,4~6小组/大组,2~3大组/日。

(5)同时强化上肢肌力,以维持基本身体素质,为体位转移和下地扶拐行走等做准备。

【骨科康复】骨盆骨折的康复指南骨盆骨折通常分为两类:1.低能量伤:大部分为稳定性骨折,也指骨盆环连接性未遭到破坏的稳定性骨盆骨折,包括髂骨翼骨折,骶骨横行骨折,尾骨骨折,髂前上,下棘骨折,坐骨结节撕脱骨折,单一的坐骨支或耻骨支骨折。

骨盆环连接性虽有破坏,但不在负重部位,对骨盆环的稳定性无明显的影响。

包括:同侧或双侧的坐骨支、耻骨支骨折、耻骨联合分离。

2.高能量伤:大多为不稳定性骨折,也指临近骶髂关节的骨折或骶髂关节脱位;前后环同时骨折:骶髂关节脱位、髂骨后部骨折合并耻骨上下支骨折、骶髂关节脱位或髂骨后部骨折合并耻骨联合分离、前后环多处骨折。

稳定性骨盆骨折的康复方案卧床休息期间注意髋关节微屈位下活动双下肢膝、踝关节,以不引起疼痛或致微痛为度。

另应尽量避免同侧髋关节过度前屈、外展、外旋引起疼痛。

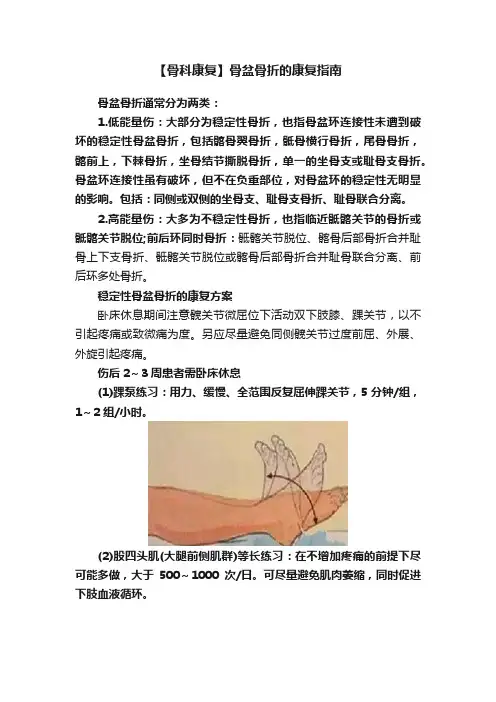

伤后2~3周患者需卧床休息(1)踝泵练习:用力、缓慢、全范围反复屈伸踝关节,5分钟/组,1~2组/小时。

(2)股四头肌(大腿前侧肌群)等长练习:在不增加疼痛的前提下尽可能多做,大于500~1000次/日。

可尽量避免肌肉萎缩,同时促进下肢血液循环。

(3)腘绳肌(大腿后侧肌群)等长练习:在不增加疼痛的前提下尽可能多做,大于500~1000次/日。

可尽量避免肌肉萎缩,同时促进下肢血液循环。

(4)床外股四头肌肌力练习:将原坐位改为仰卧位。

于双膝下垫枕以使髋微屈,双小腿悬于床外,踝部以沙袋、皮筋等作为负荷,踢腿至膝伸直位,缓慢落下,20~30次/组,组间休息30秒,4~6组/大组,2~3大组/日。

(5)同时强化上肢肌力,以维持基本身体素质,为体位转移和下地扶拐行走等做准备。

但必须在床上进行,必须确保练习时骨盆无受力和移动。

伤后3~4周必须由专业医生确定骨折开始愈合后,方可开始练习(1)开始轻柔的髋关节活动度练习:但必须是在床上仰卧进行,同时必须保证轻柔缓慢主动动作。

不可勉强进行,更不能由非专业人员帮助暴力推拿。

整个练习过程控制在无或微痛范围内。

骨盆骨折分类及治疗指南摘要骨盆骨折在多发创伤中较为常见,仍然给即使是经验最丰富的医师造成一个艰难的治疗困境。

由于涉及高能损伤机制,通常合并其他部位多发伤,需要各科专家联合诊治。

获得一个有效的治疗方案有赖于早期诊断并优先治疗最直接危及生命的损伤。

与高级创伤生命支持(ATLS)相对,CT能够用来促进这些方案的实施,即使对于血流动力学不稳的患者亦适用。

本文阐述了CT在骨盆骨折中的作用并提供骨折分类之概述。

1.介绍骨盆骨折在多发创伤中较为常见,仍然给即使是经验最丰富的医师造成一个艰难的治疗困境。

由于涉及高能损伤机制,患者通常合并其他部位多发伤,需要多学科综合小组共同诊疗。

许多患者需要采用ABC 方式立即进行复苏和标准ATLS路径。

多数关于骨盆骨折的文章主要强调骨折分类,仅附带提及并发症。

实际上,优先次序应该是:1.识别危及生命的损伤;2.识别急性损伤;3.骨折分类可协助指导外科治疗,同时也可引起对未被发现的相关损伤的怀疑。

该综述对辨别最密切相关的损伤早期影像学检查有效应用提供指导,并为诊疗计划的实施提供一个良好的平台。

尤其是骨盆骨折的急性并发症将于随后提到的骨折具体类型一并讨论。

一条诊疗法则建议尽早结合应用CT并因此对ATLS的通用意见提出挑战。

2.损伤机制和复苏骨盆骨折通常由高能创伤引起,尽管偶尔可能由轻微损伤机制引起。

在这些病例中,临床医师应该对可能潜在的骨病理改变有所警觉。

然而,对于大多数患者,高能机制导致高比率的多发伤。

因此ATLS建议集中于ABC(气道,呼吸,循环)复苏方法[1]。

发现其它潜在危及生命的损伤而不是单纯集中于骨盆损伤是至关重要的。

3.ATLS指导气道;呼吸;循环;失能;暴露;创伤放射学检查(胸部X线检查,骨盆X线检查)。

4.急诊影像学检查最新ATLS草案(2009)建议对多发伤患者进行一系列作为初步检查附属项目的放射学检查,尽管越来越多的观点认为这对于必行CT检查的稳定患者意义不大[2,3]。