急性期脑梗死患者CT及MRI影像学特点分析

- 格式:doc

- 大小:65.50 KB

- 文档页数:3

头部头颅CT、核磁共振MRI、颈动脉彩超、经颅多普勒、血管造影等脑血管病检查方法优势、特点及选择电子计算机体层成像(CT)常规 CT(NCCT):1)CT 平扫是检测脑出血金标准,可确定出血部位,估计出血量判断出血是否破入脑室,判断有无脑疝形成,是临床确诊急性脑出血的首选方法和鉴别缺血性卒中和出血性卒中、溶栓前排除脑出血最常规的筛查方法。

2)CT平扫是诊断蛛网膜下腔出血首选影像学方法,表现为蛛网膜下腔内高密度影,对急性期蛛网膜下腔出血具有较高的敏感性和特异性,根据出血部位推测颅内动脉瘤的位置。

3)CT平扫是急性缺血性脑卒中常规检查和首选检查手段,表现为低密度,其重要作用是排除脑出血。

4)CT 是监测脑梗死后恶性水肿及出血转化常用技术。

5)CT 平扫可作为静脉窦血栓形成首选技术。

在CT上可分为直接征象和间接征象,当显示双侧大脑皮层及皮层下区脑水肿及脑出血时,应考虑CVST可能性。

CT 动脉造影(CTA)和 CT 静脉造影(CTV)1)CTA对颅内外动脉狭窄以及斑块评估,超声显示血管狭窄程度大于50%无临床症状或小于50%有临床症状患者,采取CTA 检查;CTA可以分析斑块形态及CT值,判断斑块性质,鉴别软硬斑块及混合斑块,对卒中风险进行评估。

2)CTA对颅内外动脉夹层诊断,能够很好显示血管管壁及管腔的情况等,并可清晰的显示内膜片、线样征和双腔改变等。

3)CTA对脑动脉瘤诊断,检测颅内动脉瘤方面具有较高敏感性、特异性和准确性,可作为颅内动脉瘤引起蛛网膜下腔出血首选检查方法。

对于直径<3 mm的动脉瘤,敏感性略低,还可以检测动脉管壁钙化和血栓。

4)CTA对血肿扩大、预后预测。

CTA检查对比剂外渗可提示活动性出血,表现CTA上为点样征是早期预测血肿扩大重要影像学证据。

5)CTV对静脉窦血栓诊断。

CTV对上矢状窦、直窦、横窦、乙状窦、大脑大静脉和大脑内静脉的敏感度可达 100%,对于下矢状窦、基底静脉和丘纹静脉的敏感度达90%,CTV和MRV在脑静脉系统显像上具有较好的一致性。

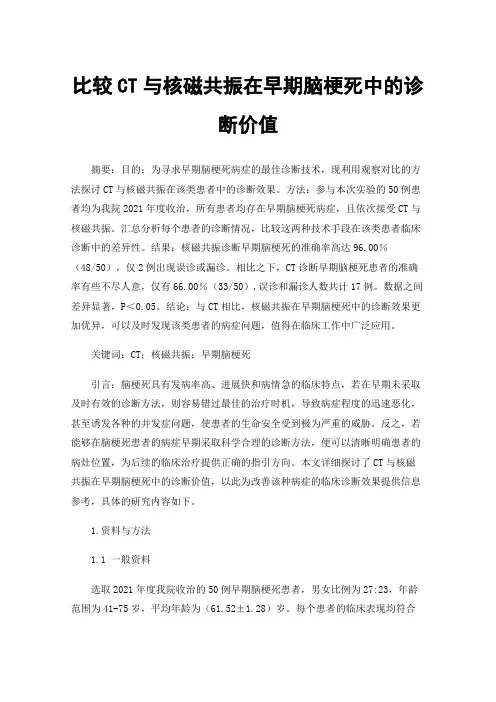

比较CT与核磁共振在早期脑梗死中的诊断价值摘要:目的:为寻求早期脑梗死病症的最佳诊断技术,现利用观察对比的方法探讨CT与核磁共振在该类患者中的诊断效果。

方法:参与本次实验的50例患者均为我院2021年度收治,所有患者均存在早期脑梗死病症,且依次接受CT与核磁共振。

汇总分析每个患者的诊断情况,比较这两种技术手段在该类患者临床诊断中的差异性。

结果:核磁共振诊断早期脑梗死的准确率高达96.00%(48/50),仅2例出现误诊或漏诊。

相比之下,CT诊断早期脑梗死患者的准确率有些不尽人意,仅有66.00%(33/50),误诊和漏诊人数共计17例。

数据之间差异显著,P<0.05。

结论:与CT相比,核磁共振在早期脑梗死中的诊断效果更加优异,可以及时发现该类患者的病症问题,值得在临床工作中广泛应用。

关键词:CT;核磁共振;早期脑梗死引言:脑梗死具有发病率高、进展快和病情急的临床特点,若在早期未采取及时有效的诊断方法,则容易错过最佳的治疗时机,导致病症程度的迅速恶化,甚至诱发各种的并发症问题,使患者的生命安全受到极为严重的威胁。

反之,若能够在脑梗死患者的病症早期采取科学合理的诊断方法,便可以清晰明确患者的病灶位置,为后续的临床治疗提供正确的指引方向。

本文详细探讨了CT与核磁共振在早期脑梗死中的诊断价值,以此为改善该种病症的临床诊断效果提供信息参考,具体的研究内容如下。

1.资料与方法1.1 一般资料选取2021年度我院收治的50例早期脑梗死患者,男女比例为27:23,年龄范围为41-75岁,平均年龄为(61.52±1.28)岁。

每个患者的临床表现均符合早期脑梗死的病症特点,且患者在精神状态和肝肾功能等方面无严重疾病。

所有患者均为自愿参与本次研究,且已签署知情同意书,符合实验研究的各项要求。

1.2 方法所有患者均先接受颅脑CT诊断,该种方法产生的图像内容能够呈现出患者颅脑不同部位的横断面情况,极易发现颅内出血的病症现象,在鉴别头部外伤、脑部肿瘤及炎症等多个方面也具有着较强的应用价值[1]。

CT与MRI在早期脑梗死诊断中的应用发布时间:2022-12-06T05:44:08.902Z 来源:《时代教育》2022年第15期作者:孙小宇崔春晓[导读] 本文旨在分析和比较电子计算机断层扫描(CT)与磁共振成像(MRI)检查在早期脑梗死中的应用价值孙小宇崔春晓山东协和学院医学院山东济南 250014摘要:本文旨在分析和比较电子计算机断层扫描(CT)与磁共振成像(MRI)检查在早期脑梗死中的应用价值。

资料选取2021年1月-2022年1月于潍坊市市立医院受诊治疗的符合纳入标准的70名早期脑梗死的患者,所有患者都做了联影64层螺旋CT的头颅轴扫以及西门子1.5T磁共振成像的平扫检查。

最后根据其影像学表现,对两种检查方法在早期发病的不同时间以及不同类型脑梗死的诊断符合率进行对比分析。

结果表明MRI在脑梗死发病的不同时间以及鉴别不同类型脑梗死的诊断符合率都高于CT。

关键词:CT;MRI;早期脑梗死脑梗死是临床上有着极高发病率的脑血管类疾病,一旦患者延误诊治,极容易导致不可逆的脑功能损伤,对患者的健康以至生命产生严重的影响。

本论文研究CT与MRI在早期脑梗死诊断中的应用,以期发现在最短的时间内帮助患者早诊断、早治疗,对降低脑梗致残率、提升病人的生命健康质量有着极其重要的意义。

1 资料与方法 1.1 研究对象本文为回顾性研究。

选取2021年1月-2022年1月于潍坊市市立医院受诊治疗的符合纳入标准的70例早期脑梗死的患者。

其中男39例、女31例,年龄在55-78岁,平均年龄为(64.13±7.22)岁。

70例患者均接受了联影64层螺旋CT的头颅轴扫以及西门子1.5T磁共振成像的平扫检查。

比较两种检查方法在脑梗死发病不同时间以及鉴别脑梗死类型的诊断符合率及其影像学表现。

1.2 纳入标准与排除标准 1.2.1 纳入标准(1)患者的临床征象和综合检查结果确诊为早期脑梗死;(2)均行颅脑CT检查与颅脑MRI检查;(3)临床资料完整。

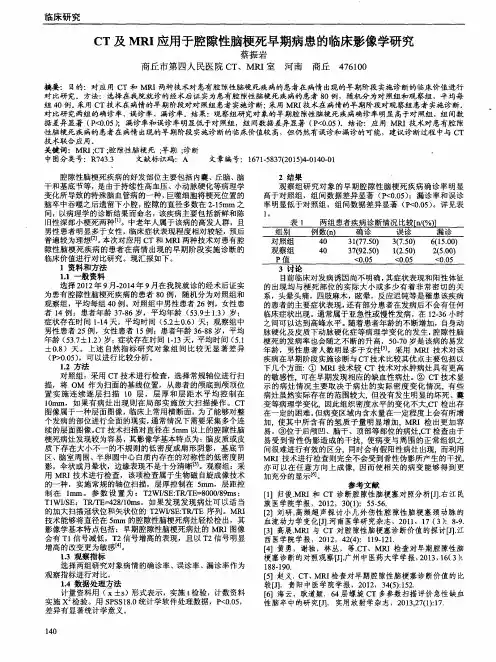

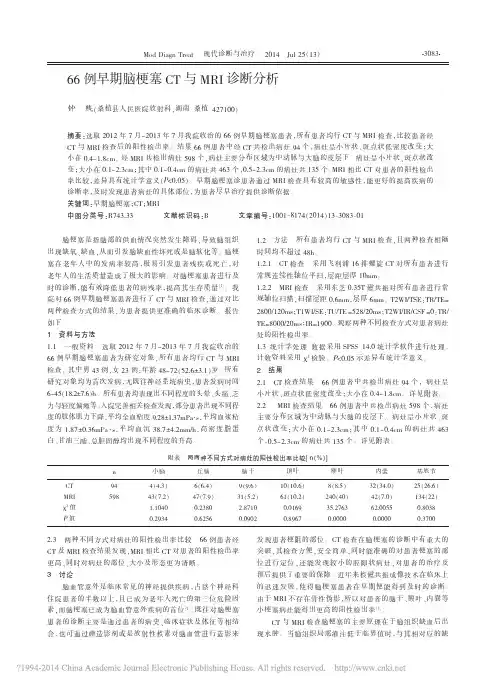

急性期脑梗死患者CT及MRI影像学特点分析刘建; 陈昱灿; 李俊鹏【期刊名称】《《中国CT和MRI杂志》》【年(卷),期】2019(017)005【总页数】4页(P18-21)【关键词】急性期; 脑梗死; CT; MRI; 影像学【作者】刘建; 陈昱灿; 李俊鹏【作者单位】四川省成都市第三人民医院放射科四川成都610031【正文语种】中文【中图分类】R743脑梗死是各种因素引起局限性脑组织缺血、缺氧性坏死及脑软化,其发病率居脑血管疾病之首[1-2]。

急性期脑梗死则指发作于14d内脑梗死[3],该阶段脑组织缺血缺氧受损具可逆性,此时恢复脑血流灌注,则可最大限度挽救脑损伤,一旦进入慢性期,即可导致不可逆性脑损伤,预后不良。

因此,于脑梗死患者,如何及时发现梗死灶,有效评估其大小、部位等,并尽快在有效溶栓时间窗内给予应对,减少梗死灶面积,恢复缺血半暗带区,避免长期缺血对神经核团功能的影响,恢复正常神经传导功能尤为重要[4]。

电子计算机断层扫描(computerized tomography,CT)、磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)均是诊断脑梗死的重要影像学辅助手段,在脑梗死的临床诊治及预后评估中发挥重要价值[5-6]。

但研究急性期脑梗死患者同期CT、MRI影像学特征的临床报道少见,基于此,本研究拟以回顾性分析方式对我院收治的800例脑梗死患者急性期CT、MRI影像进行分析,旨在进一步补充及完善其在脑梗死中的临床应用,具体报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料将我院自2016年1月~2018年4月收治的脑梗死患者纳入研究范围,将符合以下纳入排除标准患者设为研究对象。

纳入标准:1)均为急性期脑梗死[7];2)有完整CT及MRI影像资料,且两种影像学检查间隔时间不超过2h;3)首次脑梗死;4)患者及其家属均认可影像学资料采集。

排除标准:1)合并急性脑梗死以外的脑部病变;2)合并甲状旁腺功能异常患者;3)既往头颅外伤史;4)低血糖、低钙昏迷患者;5)合并精神疾病患者。

急性期缺血性脑梗死患者CT与MRI检查结果观察王勇;杨喃;李振海【摘要】目的观察并分析急性期缺血性脑梗死患者CT与MRI检查结果.方法选择于2015-10-2016-10间在漯河市中医院接受治疗的急性期缺血性脑梗死患者64例作为观察对象,所有患者在采用CT诊断的同时,也采用MRI进行诊断,观察CT、MRI的检出率,检查病灶的情况以及各时间段内的检出率,并进行对比.结果 64例急性期缺血性脑梗死患者中,CT检出梗死病灶数量为31例,检出率为48.44%;MRI检出梗死病灶数量为60例,检出率为93.75%;MRI的检出率显著高于CT的检出率,差异有统计学意义(P<0.05).且在24 h内,MRI的检出率显著比CT的检出率高,差异有统计学意义(P<0.05);而在24 h后,MRI和CT两种方法的检出率差异无统计学意义(P>0.05).结论采用CT与MRI对急性期缺血性脑梗死患者进行诊断,MRI的检出率显著高于CT的检出率,且MRI对该疾病的早期检出率更高,值得在临床广泛应用.【期刊名称】《黑龙江医学》【年(卷),期】2017(041)011【总页数】2页(P1106-1107)【关键词】急性期缺血性脑梗死;CT;MRI;检查结果【作者】王勇;杨喃;李振海【作者单位】漯河市中医院影像科,河南漯河 462000;漯河市中医院影像科,河南漯河 462000;漯河市中医院影像科,河南漯河 462000【正文语种】中文【中图分类】R743.33;R445脑梗死是神经内科较为常见的疾病,属于脑血管疾病之一。

导致该疾病的主要原因为细菌感染、肿瘤、血栓等,且具有较高的致残率和致死率,在神经内科一直以来都受到重视[1]。

同时,该疾病多发于中老年人群体,由于老年人常伴有高血压、高血糖等疾病,因此发病率较高,不仅对老年群体的身体健康造成极大的影响,且降低了患者的生活质量。

该疾病在临床的症状主要表现为肢体乏力、头晕等;发病的主要部位为丘脑、基体核区、侧脑室体旁等[2]。

脑梗死头颅 CT和MR 影像应用及注意要点头颅 CT1)平扫CT平扫CT 是目前AIS 评估中最普及最常用的诊断手段,其快速安全便捷。

AIS 急性期早期CT 可能大多是正常的,但可发现责任动脉高密度征,此外约30% 患者可于发病 3 小时出现脑缺血早期征象(灰白质边缘模糊或皮层沟消失)(图1)。

图1. AIS 早期征象:A. 平扫CT 示右侧内囊尤其豆状核、右侧额颞叶密度减低;B. CTA 原始相示右侧内囊尤其豆状核、右侧额颞叶密度减低(较平扫CT 显影敏感);C. DWI 示右额颞叶及基底节区高信号;同时图B 可见右大脑中动脉MCA 代偿侧支减少。

平扫CTASPECTS 评分是针对前循环梗死有效的半定量临床评分(图2),ASPECTS 评分越低,提示梗死体积越大。

长期以来,ASPECTS ≤ 5 分被认为属于大面积脑梗死,不宜行血管内治疗。

ASPECTS 评分3~5 分的患者也可从血管内治疗中获益。

图2. ASPECTS 评分示例针对于后循环梗死的PC-ASPECTS 评分(图3)来半定量评估后循环梗死面积,已经获得临床和科研广泛认可。

图3. PC-ASPECTS 评分示例平扫CT 还有助于判断血栓的位置、密度、成分及长度。

动脉高密度征提示富含红细胞的腔内血栓,可能提示动脉闭塞部位(图4)。

这类血栓似乎更容易通过取栓支架取出,也更易从溶栓中获益。

图4. 动脉高密度征示例(白圈)A. 右MCA M1 段;B. 左MCA M2 段;C. 基底动脉(BA);D. 大脑前动脉(ACA)。

2)CTACTA 原始图有助于判断侧支代偿情况(图5A),不过由于单时相CTA 均在动脉期显影,可能低估侧支代偿的程度。

此外,CTA 有助于理解脑梗的具体病因及病理生理,如动脉夹层、动脉粥样硬化等等(图6)。

头颈CTA 对于介入医生判断血管内治疗手术入路及难度很有帮助。

基于CTA 图像的血栓渗透性有助于判断病因并预测治疗效果。

·17JOURNAL OF RARE AND UNCOMMON DISEASES, JUN. 2023,Vol.30, No.6, Total No.167【第一作者】杨成森,男,主治医师,主要研究方向:医学影像。

E-mail:******************【通讯作者】杨成森·论著·MRI联合CT和单一CT相比在脑梗死患者中的诊断效果对比研究杨成森1,* 钱伟军1 刘 静21.开封市中心医院 (河南 开封 475000)2.开封市中医院 (河南 开封 475000)【摘要】目的 观察并对比MRI联合CT与单一CT对脑梗死患者的诊断效果。

方法 选取我院2020年7月至2022年6月期间收治的脑梗死患者200例作为研究对象,根据检查方法的不同分为两组,每组100例,其中采取单一CT检查的患者定义为对照组,采取MRI联合CT检查的患者定义为观察组,对比两组检查结果的差异。

结果 观察组共检出梗死灶178个,对照组共检出梗死灶140个,且观察组额叶、顶叶、基底节区、丘脑、内囊、脑干梗死灶检出数量均多于对照组,组间对比,差异均具有统计学意义(P <0.05);观察组检查时间长于对照组,检出病灶平均值小于对照组,检查费用高于对照组,组间对比,差异均具有统计学意义(P <0.05);观察组诊断满意度(97.00%)显著高于对照组(78.00%),组间对比差异显著(P <0.05)。

结论 脑梗死患者诊断中采用MRI联合CT检查或单一CT检查均具有一定的诊断价值,但采取MRI联合CT检查能够提高脑梗死病灶的检出率和诊断准确性,促进患者诊断满意度的提升,改善治疗和预后效果,但检查时间较长,检查费用较高,因此临床应考虑到患者的实际情况选择单一诊断或联合诊断,在时间和经济允许的条件下,建议采取MRI联合CT诊断,具有较高的临床推广价值。

【关键词】脑梗死;MRI;CT;诊断效果;对比研究【中图分类号】R722.15+1;R445.2【文献标识码】ADOI:10.3969/j.issn.1009-3257.2023.06.009Comparative Study on the Diagnostic Effect of MRI Combined with CT and Single CT in Patients with Cerebral InfarctionYang Cheng-sen 1,*, Qian Wei-jun 1, Liu Jing 2.1.Kaifeng Central hospital, Kaifeng 475000, henan Province, China2.Kaifeng hospital of Traditional Chinese Medicine, Kaifeng 475000, henan Province, Chinaabstract: objective To observe and compare the diagnostic effect of MRi combined with CT and single CT in patients with cerebral infarction. Methods fromJuly 2020 to June 2022 treated 200 cases of cerebral infarction patients as the research object, according to the checking method is divided into two groups, 100 cases in each group, to take a single CT examination of these patients were defined as the control group, to take MRi combined CT examination of patients defined as observation group, compared the difference between two groups of test results. Results a total of 178 infarction foci were detected in the observation group, and 140 infarction foci were detected in the control group. The number of infarction foci in the frontal lobe, parietal lobe, basal ganglia, thalamus, internal capsule and brainstem in the observation group were more than those in the control group, and the differences between the groups were statistically significant (P <0.05). The examination time of the observation group was longer than that of the control group, the average value of detected lesions was smaller than that of the control group, and the examination cost was higher than that of the control group, and the differences between the two groups were statistically significant (P <0.05). The diagnosis satisfaction of the observation group (97.00%) was significantly higher than that of the control group (78.00%), and the difference between the two groups was significant (P <0.05). Conclusion patients with cerebral infarction. however, MRi combined with CT examination can improve the detection rate and diagnostic accuracy of cerebral infarction lesions, promote the diagnosis satisfaction of patients, improve the treatment and prognosis effect, but the examination time is long and the examination cost is high. Therefore, single diagnosis or combined diagnosis should be selected according to the actual situation of patients. MRi combined with CT diagnosis is recommended when time and economy allow, which has high clinical promotion value.Keywords : Cerebral Infarction; Magnetic Resonance Imaging (MRI); Computed Tomography (CT); Diagnostic Effect; The Comparative Study 随着社会老年人口的不断增多,老年人常见疾病的发病率正逐年升高,如脑血管疾病,因此老年人群越来越受到社会各界广泛关注[1]。

急性期缺血性脑梗塞患者CT与MRI检查结果的效果观察摘要:目的:对急性期缺血性脑梗塞患者的CT与MRI诊断效果进行研究分析。

方法:选取我院2017年11月-2018年11月收治的58例急性期缺血性脑梗塞患者,随机数表法分为两组,每组29例。

对照组进行CT诊断,实验组进行MRI诊断,对两组患者的检查结果进行分析。

结果:采用MRI诊断的实验组对于脑梗塞的各个时段检出率(75.86%、93.10%、100.00%)明显高于采用CT检查的患者检出率(41.38%、62.07%、82.76%),结果具有统计学意义(p<0.05),且实验组的病灶检出数量明显多于对照组,结果具有统计学意义(p<0.05)。

结论:对于急性期缺血性脑梗塞患者的诊断,MRI检查优于CT检测,在临床中具有较高的价值。

关键词:急性期缺血性脑梗塞;CT;MRI;检出率作为一种常见的脑血管疾病,脑梗塞是由脑组织缺血性坏死或软化导致,一般伴有高血压、心律失常等症状,具有较高的致残率和致死率,一般多见于老年患者[1]。

经研究证明,对于脑梗塞患者进行超早期溶栓治疗能够有效改善患者病况,极大程度控制患者病情发展。

所以,对于脑梗塞患者,对其进行尽早的诊断能够有效的保障患者的生命健康,为患者的治疗方案提供有力的依据。

本文通过对急性期缺血性脑梗塞患者采取不同的诊断方式,从而对诊断结果进行研究分析,报告如下。

1 一般资料与方法1.1 一般资料研究对象为我院2017年11月-2018年11月收治的58例急性期缺血性脑梗塞患者,将其随机分为两组,每组29例。

其中对照组男16例,女13例,年龄范围为51-75岁,平均年龄(58.76±5.44)岁;实验组男15例,女14例,年龄范围为52-73岁,平均年龄(59.13±5.21)岁。

两组患者在一般资料上无显著性差异(p>0.05),具有可比性。

纳入标准:①两组患者均能实施CT与MRI检查。

②两组患者均具有一定的语言、文字接受能力。

大面积脑梗塞不同阶段头颅CT与MRI检测结果对比【摘要】目的:对比大面积脑梗塞不同阶段头颅CT与MRI检测结果。

方法:回顾性分析2014年10月-2015年10月在本院收治的98例大面积脑梗塞患者临床资料,患者均先行CT检查再行MRI检查,观察本组CT与MRI检查表现,比较两种检查方法在不同阶段的检查情况。

结果:本组患者行MRI检查的急性期、亚急性期与慢性期的检出率均比CT检查的高(P<0.05)。

结论:CT与MRI在大面积脑梗塞的诊断中均具较高价值,但MRI检查效果比CT更佳,其早期诊断率较高。

【关键词】大面积脑梗塞;不同阶段;CT;MRI;检测大面积脑梗塞是由脑动脉主干堵塞所引起,其具起病快、病死率高、致残率高等特点,患者通常病情较严重,临床症状主要表现为脑梗死,且伴有颅内压升高、意识障碍等[1]。

为对比头颅CT与MRI在大面积脑梗塞不同阶段的检测结果,本研究回顾性分析本院98例大面积脑梗塞患者临床资料,报告如下:1资料及方法1.1一般资料回顾性分析2014年10月-2015年10月在本院收治的98例大面积脑梗塞患者临床资料,其中男54例,女44例,年龄55-85岁,平均(65.41±10.24)岁,基础疾病:高血压35例,糖尿病24例,肺部疾病18例,心脏病21例;脑梗塞分期:急性期63例,亚急性期25例,慢性期10例;临床表现:昏迷32例,语言障碍34例,肢体功能障碍15例,其他17例。

1.2方法患者均先行CT检查,再行MRI检查。

CT检查:采用GE16层螺旋CT机,参数设置:层厚1.0cm,层距<1.0cm,对所有患者行水溶性含碘对比剂注入增强扫描;再行横断扫描,取仰卧,头摆正,基线以上眶耳为准,着重查看颅窝,随之行冠状扫描,取仰卧位,前伸下颌,保持听眦钱与床长轴水平,层厚与层距间隔1-3mm,侧位定位像扫描,再行增强扫描。

MRI检查:采用GE SignaHde1.5T MRI扫描机,予以多通道头颅线圈,取仰卧位,与床面长轴持平,先行横断位扫描,序列采集:AX T1Flair,AX T2Flair,DWI、SogT1Flair;T2Propeller;矩阵采集:256×(80-256)、512×(160-512);矩阵重建:256×256、512×512、1024×1024;FOV:200-250mm;NSA:1-4次;THK/GAP:4-6ram/(10-50)%;TR/TE/T1:T1Flair-1786ms/25ms/720ms、T2Flair-8002ms/140ms/2100m;T2Propeller:4500ms/113ms、DWI6200ms/111.6ms。

龙源期刊网 急性期脑梗死患者CT及MRI影像学特点分析

作者:王倩

来源:《健康必读(上旬刊)》2019年第10期

【摘 ;要】目的:探讨急性期脑梗死患者CT及MRI影像学特点。

方法:选择2018年3月至2019年1月我院140例急性期脑梗死患者,常规组:采用CT检查并诊断;研究组:采用MRI检查并诊断。

结果:;研究组对疾病诊断阳性率方面高于常规组,差异有统计学意义(P结论:;针对急性期脑梗死患者采用CT与MRI均有一定诊断价值,若联合应用更可提高诊断准确率,从而为临床提供诊断依据,保证预后效果。

【关键词】CT;急性期脑梗死;MRI;影像学特点

【中图分类号】R743;;;;;;【文献标识码】A; ;;;;【文章编号】1672-3783(2019)10-0271-02

急性期脑梗死是疾病发作在14h之内,此阶段患者脑部组织处于缺血缺氧状态,具有可逆性临床特点,及时开展治疗可改善脑部损伤情况。

倘若疾病进入慢性期,脑梗死就会发生不可逆性损伤,增加治疗难度。

临床中,对急性期脑梗死诊断的检查方法有CT、MRI等,均有一定诊断价值[1]。

因此,本文针对急性期脑梗死患者采用CT与MRI影像学特点进行分析,探讨两者的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1一般资料

选择2018年3月至2019年1月我院收治的140例急性期脑梗死患者,根据不同诊断方法分为两组,各组70例。

对照组中有男性38例,女性32例;年龄53~74岁,平均年龄

(55.65±3.85)岁。

研究组中有男性40例,女性30例;年龄52~75岁,平均年龄

(58.36±4.20)岁。

两组患者在资料方面相比较,差异不明显(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准和排除标准。