脑梗死(2019)

- 格式:pptx

- 大小:6.29 MB

- 文档页数:70

附录10教学查房记录握病情而进行得、对选择治疗方法与判断预后有重要价值得选择性神经系统体格检查。

(2)脑栓塞“重点查体”得内容与顺序?【解释】自然状态、生命体征、意识与智能、神经系统相关得选择检查、此外,存在意识障碍、休克、昏迷得患者,病程记录中常难以发现,不利于了解入院与恢复状况、(三)查房得教学内容1、提问卓龙主治医师:脑栓塞得概述?【解答】:脑栓塞就是指血液中得各种栓子(如心脏内得附壁血栓、动脉粥样硬化得斑块、脂肪、肿瘤细胞、纤维软骨或空气等)随血流进入脑动脉而阻塞血管,当侧枝循环不能代偿时,引起该动脉供血区脑组织缺血性坏死,出现局灶性神经功能缺损。

脑栓塞常发生于颈内动脉系统,椎—基底动脉系统相对少见。

脑栓塞约占缺血性脑卒中得15%—20%。

2、提问张支金主治医师:脑栓塞得病因及分类?【解答】:按栓子来源分三类:心源性脑栓塞就是脑栓塞中最常见得,约75%得心源性栓子栓塞于脑部,引起脑栓塞得常见得心脏疾病有心房颤动、心脏瓣膜病、感染性心内膜炎、心肌梗死、心肌病、心脏手术、先天性心脏病(来自体循环静脉系统得栓子,经先天性心脏病如房间隔缺损、卵圆孔未闭等得异常通道,直接进入颅内动脉而引起脑栓塞,为反常栓塞)、心脏粘液瘤等、非心源性脑栓塞动脉来源包括主动脉弓与颅外动脉(颈动脉与椎动脉)得动脉粥样硬化性病变、斑块破裂及粥样物从裂口逸入血流,能形成栓子导致栓塞;同时损伤得动脉壁易形成附壁血栓,当血栓脱落时也可致脑栓塞;其它少见得栓子有脂肪滴、空气、肿瘤细胞、寄生虫卵、羊水与异物等、来源不明少数病例利用现在检查手段与方法查不到栓子得来源。

3、提问曹贤溪住院医师:中风得定义与概念?【解答】:指由于气血逆乱,产生风、火、痰、瘀,导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外。

临床以突然昏仆、半身不遂、口舌歪斜、言语蹇涩或不语,偏身麻木等,相当现代医学得脑血管病相似、4、提问陈宏淡住院医师:中风得病因病机?临床表现?临床常见证候?【解答】:其病因病机与年老体衰、阳气不足、五志所伤、气滞血瘀、劳倦伤脾、痰浊化生、血脉凝滞等因素相关。

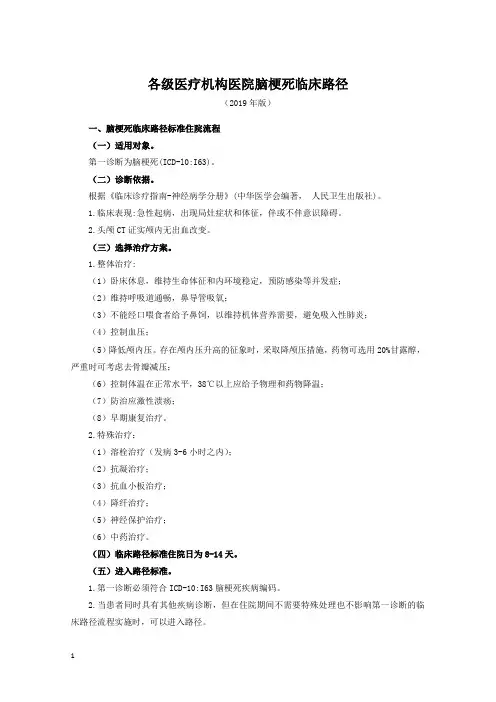

各级医疗机构医院脑梗死临床路径(2019年版)一、脑梗死临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为脑梗死(ICD-l0:I63)。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.临床表现:急性起病,出现局灶症状和体征,伴或不伴意识障碍。

2.头颅CT证实颅内无出血改变。

(三)选择治疗方案。

1.整体治疗:(1)卧床休息,维持生命体征和内环境稳定,预防感染等并发症;(2)维持呼吸道通畅,鼻导管吸氧;(3)不能经口喂食者给予鼻饲,以维持机体营养需要,避免吸入性肺炎;(4)控制血压;(5)降低颅内压。

存在颅内压升高的征象时,采取降颅压措施,药物可选用20%甘露醇,严重时可考虑去骨瓣减压;(6)控制体温在正常水平,38℃以上应给予物理和药物降温;(7)防治应激性溃疡;(8)早期康复治疗。

2.特殊治疗:(1)溶栓治疗(发病3-6小时之内);(2)抗凝治疗;(3)抗血小板治疗;(4)降纤治疗;(5)神经保护治疗;(6)中药治疗。

(四)临床路径标准住院日为8-14天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:I63脑梗死疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院后检查的项目。

1.必需的检查项目:( 1 )血常规、尿常规;( 2 )肝肾功能、电解质、血糖、凝血功能;( 3 )头颅CT、胸片、心电图。

2.根据具体情况可选择的检查项目:心肌酶谱、血脂、双颈动脉加双椎动脉彩超、TCD、头颅MRI。

(七)选择用药。

1.脱水药物:甘露醇、呋塞米等。

2.降压药物:收缩压大于180mmHg或舒张压大于110mmHg时,可选用卡托普利、依那普利、尼群地平、硝苯地平等3.抗菌药物:按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)执行,无感染者不需要使用抗菌药物。

明确感染患者,可根据药敏试验结果调整抗菌药物。

文献综述1.研究背景近年来,脑梗死的发生率越来越高,对人们的生命健康安全构成了严重的威胁。

脑梗塞的多发群体多为45~75岁的中老年人。

根据数据统计,脑血栓是脑梗塞较为常见的类型。

临床表现为昏迷不醒、言语障碍、视觉障碍、肢体障碍、智力障碍等,其病死率、致残率、复发率均较高,严重威胁患者的生命健康和生活质量,给家庭和社会带来沉重的负担。

该病严重危害了患者的身心健康,大大降低了患者的生活质量。

因此,在临床工作中脑梗死患者的护理十分重要。

脑梗塞患者由于年龄、各功能缺损导致生活质量迅速下降,容易产生焦躁不安、抑郁等不良心理状态,常规的护理远远不能满足患者的需要及身体功能恢复的需要,在护理过程中,除了药物护理、饮食护理、生命体征监测等常规护理外,心理干预与健康教育在脑梗死患者护理过程中发挥着重要的作用。

2.国内外研究现状2.1国内研究现状研究表明发病后第1 周病情变化最快,进入发病后第2 周病情相对稳定,而脑卒中相关知识为病人入院初期需求最高的健康教育项目之一错误!未找到引用源。

脑梗死患者病程越长,患者对脑卒中相关知识和康复治疗内容的需求也越高,其自主进行康复训练以及对康复需求的意愿也越强烈[2]。

张婷错误!未找到引用源。

研究表明在脑梗死患者康复治疗期间开展专业健康教育指导是行之有效的,对提高患者治疗依从性、改善患者生活质量、促进患者早日康复具有积极意义。

在健康教育方式上国内有学者开展研究,如乔瑞云[4]等人在护理基础上行专题活动式健康宣教,对脑梗死患者需掌握的疾病、自我管理、康复训练等知识进行整理,按专题进行知识分类,使患者可更加快速、准确获取该专常规题核心知识,改善其治疗依从性,促进康复。

陈妍熙、翟清华[5]等人利用微信平台,对脑卒中患者进行延续性护理结果表明微信平台的运用能有效提高出院脑卒中患者的治疗依从性,使得患者更易接受和学习到生活能力方面的健康指导,并在医护人员的持续提醒和监督下能够很好地实施健康锻炼。

中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019(完整版)急性脑梗死后出血(出血转化)是急性脑梗死自然病程的一部分,也是改善血流疗法(溶栓、抗凝、抗血小板、介入等)的常见并发症,其不仅与脑梗死预后不良相关,也是上述有效疗法明显使用不足的重要原因。

美国的相关共识只针对溶栓后症状性出血转化的处理提出了相应推荐,未涉及静脉溶栓以外的其他原因出血转化、自发性出血转化及无症状性出血转化等更多临床热点问题。

相对于西方发达国家,当前国内医生、患者及其家属都对出血转化问题更加恐惧和担忧,且有研究提示亚洲人继发性/治疗性出血(包括华法林、溶栓及血管内治疗等)和脑出血的发生率都显著高于西方人群。

加之我国医患关系紧张,使问题更加突出。

此外对脑梗死出血转化后何时重启抗栓治疗(抗凝和抗血小板药物),国内外尚无统一标准。

因此有必要对脑梗死后出血转化自然史和结局、自发性出血转化以及症状性/无症状性出血转化等概念有科学的认识和恰当的处理。

为此,中华医学会神经病学分会及其脑血管病学组组织写作组,通过查询和评价现有研究证据、参考国际相关共识和指南内容、结合国情和国内需求反复讨论,提出了诊断和处理的共识性意见,希望对脑梗死后出血转化的正确认识、临床处理和进一步研究提供参考。

出血转化的定义和分类分型出血转化是指急性脑梗死后缺血区血管重新恢复血流灌注导致的出血,包括自然发生的出血(自发性出血转化)和采取干预措施后(包括溶栓、取栓和抗凝等)的出血(继发性/治疗性出血转化)。

出血的部位既可在梗死灶内,也可在梗死灶远隔部位。

目前多数研究采用的定义为:脑梗死后首次头颅CT/MRI未发现出血,而再次头颅CT/MRI检查时发现有颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死。

既往观察性研究和随机对照试验结果显示出血转化发生率在各研究间差异很大(0-85%),其原因主要为不同研究间的研究设计、研究对象及采用的出血转化定义和影像学检查手段(CT/MRI)和检查时间等不同。

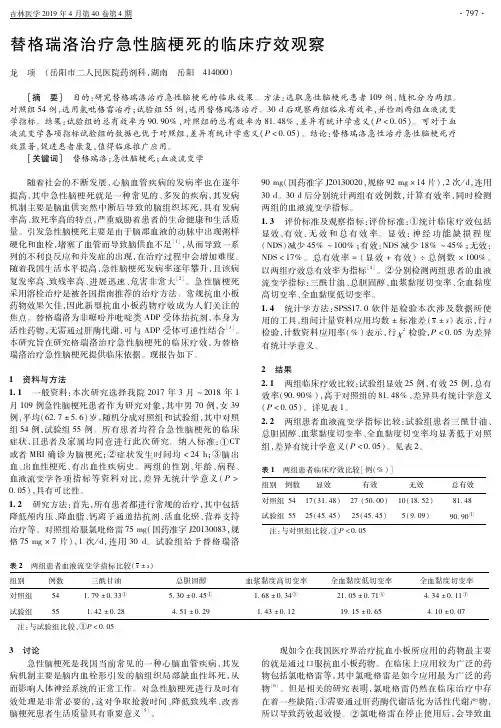

替格瑞洛治疗急性脑梗死的临床疗效观察龙 项 (岳阳市二人民医院药剂科,湖南 岳阳 414000)[摘 要] 目的:研究替格瑞洛治疗急性脑梗死的临床效果。

方法:选取急性脑梗死患者109例,随机分为两组。

对照组54例,选用氯吡格雷治疗;试验组55例,选用替格瑞洛治疗。

30d后观察两组临床有效率,并检测两组血液流变学指标。

结果:试验组的总有效率为90 90%,对照组的总有效率为81 48%,差异有统计学意义(P<0 05)。

可对于血液流变学各项指标试验组的数据也优于对照组,差异有统计学意义(P<0 05)。

结论:替格瑞洛急性治疗急性脑梗死疗效显著,促进患者康复,值得临床推广应用。

[关键词] 替格瑞洛;急性脑梗死;血液流变学 随着社会的不断发展,心脑血管疾病的发病率也在逐年提高,其中急性脑梗死就是一种常见的、多发的疾病,其发病机制主要是脑血供突然中断后导致的脑组织坏死,具有发病率高、致死率高的特点,严重威胁着患者的生命健康和生活质量。

引发急性脑梗死主要是由于脑部血液的动脉中出现粥样硬化和血栓,堵塞了血管而导致脑供血不足[1],从而导致一系列的不利良反应和并发症的出现,在治疗过程中会增加难度。

随着我国生活水平提高,急性脑梗死发病率逐年攀升,且该病复发率高、致残率高、进展迅速、危害非常大[2]。

急性脑梗死采用溶栓治疗是被各国指南推荐的治疗方法。

常规抗血小板药物效果欠佳,因此新型抗血小板药物疗效成为人们关注的焦点。

替格瑞洛为非噻吩并吡啶类ADP受体拮抗剂,本身为活性药物,无需通过肝酶代谢,可与ADP受体可逆性结合[3]。

本研究旨在研究格瑞洛治疗急性脑梗死的临床疗效,为替格瑞洛治疗急性脑梗死提供临床依据。

现报告如下。

1 资料与方法1 1 一般资料:本次研究选择我院2017年3月~2018年1月109例急性脑梗死患者作为研究对象,其中男70例,女39例,平均(62 7±5 6)岁,随机分成对照组和试验组,其中对照组54例,试验组55例。

脑梗塞的危险因素及常见症状有哪些?发表时间:2019-09-11T09:37:14.313Z 来源:《航空军医》2019年7期作者:杨运芳[导读] 脑梗塞是因脑部血液供应不足,缺氧、缺氧导致的脑组织坏死。

(四川省眉山市彭山区人民医院内二科 620860)脑梗塞是因脑部血液供应不足,缺氧、缺氧导致的脑组织坏死。

脑梗塞属于突发性疾病,可以发生在任何年龄段,以中老年人为多发人群,发病急,且初期无明显的前驱症状,如果病情未得到有效控制,病情进一步加重会出现意识障碍、昏迷等症状,对人们健康危害性极大[1]。

知晓脑梗塞常见的症状、掌握其危险因素,及时做预防,可以减轻脑梗塞对人们造成的危害性,提高人们的生活质量。

本文主要介绍脑梗塞的常见症状,并分析其危险因素提出相关的治疗及预防措施,旨在为人们提供一定的参考。

1脑梗塞常见症状脑梗塞的临床症状十分复杂,与损害的部位、缺血程度、是否存在合并疾病具有紧密的关系。

对于轻度患者,完全无症状,因此将其称之为无症状性脑梗死,病情严重患者则会出现肢体瘫痪、急性昏迷等,严重的甚至导致死亡。

脑梗死多在休息时发病,且症状在发病后的几个小时或者1~2天内达到高峰,那么,患有脑梗塞患者常见的临床症状有哪些呢?人们生活中统计主要包括以下几点:第一,主观症状。

脑梗塞患者会出现不同程度的恶心、头痛、眩晕、感觉性失语等症状;第二,躯体症状。

部分脑梗塞患者躯体症状表现为轻度肢体偏瘫、大小便失禁、步态不稳等症状;第三;神经症状。

中枢性面瘫、吞咽困难、舌瘫等[2]。

此外,以脑动脉供血分布区为原则,对脑功能缺损症状分析,常见的症状如下:(1)大脑前动脉闭塞综合征:对于主干闭塞的患者,多表现为下肢运动障碍,因中央小叶受累,会出现小便失禁症状,如果患者双侧动脉均来自同一主干,还会出现不同程度的精神症状,例如淡漠、少语等;对于深穿支闭塞,患者表现为上肢轻度偏瘫,中枢性舌、面瘫痪(对侧)等;对于皮质支闭塞,表现为下肢远端瘫痪,伴有感觉异常,且部分患者出现神经症状、共济失调等等。

2019中国急性脑梗死后出血转化诊治共识(完整版)3)未使用抗凝和(或)抗血小板治疗发生的出血。

自发性出血转化发生率相对较低,但预后较差,死亡率高达30%-50%。

自发性出血转化的危险因素包括高龄、高血压、糖尿病、心房颤动、大面积梗死、大量脑梗死出血、颅内动脉瘤、脑血管畸形等。

2.继发性/治疗性出血转化继发性/治疗性出血转化是指在溶栓、取栓、抗凝和(或)抗血小板治疗后出现的出血。

其发生率较高,但多数为无症状性出血转化,少数为症状性出血转化。

继发性/治疗性出血转化的危险因素包括高龄、高血压、糖尿病、心房颤动、严重脑梗死、严重脑水肿、基础血小板减少、肝肾功能异常等。

3.无症状性出血转化无症状性出血转化是指在头颅CT/MRI检查时发现的出血,但无临床症状。

无症状性出血转化的发生率较高,多数为继发性/治疗性出血转化。

无症状性出血转化的危险因素与继发性/治疗性出血转化相同。

针对不同类型的出血转化,应采取不同的处理策略。

对于自发性出血转化,应积极控制危险因素,进行对症治疗,如控制血压、纠正凝血功能异常等。

对于继发性/治疗性出血转化,应根据出血部位、程度和患者的临床状况进行个体化处理,如调整抗凝和抗血小板治疗、进行手术或介入治疗等。

对于无症状性出血转化,应密切观察和随访,根据患者的临床状况和影像学检查结果进行个体化处理。

总之,出血转化是急性脑梗死自然病程的一部分,也是改善血流疗法的常见并发症。

规范出血转化的定义和分类分型有利于临床研究和临床实践的比较和交流。

针对不同类型的出血转化,应采取个体化的处理策略,以提高患者的预后。

2、未使用溶栓和抗凝药物治疗而发生的出血和使用有增加出血风险的治疗方法后发生的出血是两种不同的情况。

3、继发性出血是指在使用有增加出血风险的治疗方法后,在梗死区内或远隔部位发生的出血。

4、根据症状加重的程度,出血转化可分为症状性颅内出血和无症状性颅内出血。

近年来的研究表明,一些无症状性出血转化也可能导致不良预后,尤其是对患者的认知和神经功能方面的损害。

急性脑梗死的治疗新进展摘要:脑梗死是一种常见的脑血管疾病,具有发病率、致残率及死亡率高的特点,不同的发病时期,有不同的临床表现。

其中,急性脑梗死是一种非常严重且危险的疾病,在患者发病后如果得不到及时有效的治疗,将会对患者身心健康造成严重损害,甚至死亡。

所以,科学评估患者病情,为患者选择合适的治疗方案是非常有必要的。

鉴于此,本文以综述视角,就急性脑梗死的治疗新进展进行了探讨,主要从溶栓治疗、血管内治疗、降纤治疗、抗血小板治疗、抗凝、脑保护治疗、改善侧支循环治疗、外科治疗及其他治疗等九个方面进行分析、评价,力图在本文的综述分析帮助下,能够为临床医师如何选择急性脑梗死的治疗方法提供帮助。

关键词:急性脑梗死;治疗方法;最近进展脑梗死是指各种原因所致脑部血液供应障碍,导致脑组织缺血、缺氧行坏死,出现相应神经功能缺损,多见于老年人。

随着中国步入老年化社会,脑血管疾病的发病率逐年增加,给家庭和社会带来了严重的负担。

急性脑梗塞发生后,血管内形成的栓子及缺血缺氧的脑组织如果得不到有效治疗,病情逐渐恶化,神经系统的临床症状会越来越严重[1],科学评估患者病情,实施有效的治疗尤为重要[2]。

所以,临床医师了解急性脑梗死的治疗新进展是非常必要的,在急性脑梗死患者病后给予科学的治疗方案,增加抢救的成功率,减少致残率及死亡率。

1溶栓治疗1.1“时间窗”治疗急性脑梗死发病后会引起脑组织发生缺血、缺氧性坏死,出现相应的脑神经功能缺损,最有效的治疗方法是时间窗内给予血管再通治疗,因此,在最短时间内采取有效的治疗,是确保患者生命安全的关键。

近年来国家积极推进脑卒中中心的发展,为更多的急性脑梗死患者赢得了时间,保障了生命。

时间就是“大脑”,时间就是生命,在为患者实施溶栓治疗时应该科学地选择溶栓治疗的“时间窗”,才能保障治疗的有效性,改善临床症状[3]。

通过相关研究分析探讨得出,急性脑梗死发病后6h内为最佳溶栓治疗时间[4],超过6小时后恢复血流,可引起再灌注损伤、继发出血和脑水肿。

脑梗死后遗症的康复护理研究新进展摘要:脑梗死疾病是一种人体中脑组织血管发生循环系统障碍导致的疾病。

大多数脑梗死患者在发病后会出现偏瘫,失语等症状,严重降低患者的生活质量。

在中老年人群中脑梗死的发生率较高,具有较高的致死率以及致残率。

患者在治疗过程中需要较长的恢复时间。

在脑梗死发生率,为了降低后遗症,提高患者的生活质量,必须实行科学合理的康复护理。

本文主要讲解脑梗死后遗症的康复护理的研究进展情况。

关键词:脑梗死;后遗症;康复护理脑梗死是一种由于脑部的血流障碍导致的脑组织软化以及缺血性坏死的疾病[1]。

在发病后患者会出现失语、意识障碍、四肢瘫痪、昏迷等症状。

随着病情加重,还会出现吞咽困难、肌肉运动障碍、情绪障碍等并发症,会对威胁患者的生命安全。

脑梗死后遗症主要由于脑部局部组织坏死,累及身体导致的症状。

随着医疗技术不断发展,在脑梗死后遗症中使用康复护理措施,可以缓解症状,提高患者自理能力。

1 脑梗死后遗症的康复护理措施1.1心理康复护理措施由于脑梗死患者中具有较高的死亡率以及致残率,导致患者很容易出现负面情绪,在日常生活中出现狂躁、不安、焦虑,抑郁的情绪[2]。

护理人员加强心理康复护理措施,对患者实行心理疏导,降低负面情绪,避免不良情绪影响身体恢复。

护理人员加强与患者交流沟通,疏导安抚情绪,向患者讲解脑梗死的治疗方法、疾病性质,康复护理后身体恢复情况等。

积极引导,鼓励患者进行康复护理治疗,让患者感受到护理人员的关心,疾病的可治愈性,提高患者治疗护理积极性。

1.2吞咽功能康复护理1.2.1调整进食的体位脑梗死患者在饮食中使用半卧体位,让身体呈现仰卧的体位,将头部向前进行轻轻的倾斜,也可以使用坐位进行进食,预防在进食过程中患者发生吞咽障碍,造成误吸,误咽的情况。

在喂食过程中使用坐位,避免发生呛咳,进而造成肺部感染。

在进食中,护理人员叮嘱患者保持注意力集中,并提供舒适的进食环境,改善患者的吞咽功能。

1.2.2选择饮食成分脑梗死患者中如果发生轻中度的吞咽功能障碍的情况,需要选择密度适中的食物,不容易改变物理状态的半流质食物,每次的进食量使用二分之一的汤匙,在进食中使用平衡的速度,保证每一口食物都可以有充分的时间以及机会吞咽。

继续医学教育 2019年6月 第33卷 第6期 143作者简介:张莹(1972-),女,副主任医师,研究方向:脑血管病。

作者单位:天津市环湖医院神经内科,天津 300350急性脑梗死静脉溶栓药物的进展张莹【摘要】急性脑梗死严重威胁人类健康。

溶栓治疗已成为降低梗死面积和致残率的最有效的治疗方法。

静脉溶栓是目前应用最广泛的溶栓方法。

第一代溶栓药物尿激酶作为一种安全有效的溶栓药物,价格又较适合我国的经济条件,但在应用的过程中,常常出现与药物应用相关的副作用,对疗效有很大影响。

第二代溶栓药物以重组组织型纤溶酶原激活物(rt-PA)为代表,被广泛用于临床,其有效性和安全性得到证实,但是价格昂贵。

第三代溶栓药物主要以奈替普酶、去氨普酶、瑞替普酶等为代表,对前两代溶栓药物进行改造,在溶栓效率、半衰期、特异性、给药途径等方面都优于前两代溶栓药物。

新一代特异性溶栓药尿激酶原(Pro-UK),在急性心肌梗死溶栓治疗中广泛使用,有效性和安全性得到证实,目前正在进行急性脑梗死溶栓的适应证增补试验。

【关键词】急性脑梗死;溶栓治疗;静脉溶栓;尿激酶;重组组织型纤溶酶原激活物;尿激酶原【中国分类号】R972 【文献标志码】A 【文章编码】1006-6763(2019)06-0143-02doi:10.3969/j.issn.1004-6763.2019.06.075急性脑梗死是由于脑动脉闭塞,导致该血管供血区的脑组织缺血、缺氧性坏死,并出现瘫痪、语言功能障碍等相应部位的临床症状和体征。

由于脑梗死发病率、死亡率、致残率高,给患者和家庭带来了很大痛苦,并且增加了社会医疗支出[1]。

急性脑梗死约占急性脑血管病的70%,好发于中老年[2]。

目前脑梗死急性期需要对患者进行整体化综合治理和个体化治疗相结合。

临床治疗手段包括一般治疗、溶栓治疗、抗凝治疗、降纤治疗、抗血小板聚集治疗、脑保护治疗、降颅压治疗、中医中药治疗、康复治疗和介入治疗等。

急性脑梗死的中西医治疗进展发表时间:2019-05-15T10:19:50.343Z 来源:《中国医学人文》2019年第03期作者:陈永利[导读] 可见中、西医治疗脑梗死都各有所长,也各有其局限性,中西医结合应用治疗急性脑梗死是已经成为当下较为热门的研究课题。

广西桂林市龙胜县中医医院广西桂林 541799 【摘要】为探究当下脑梗死的中、西医治疗进展,笔者分别以“中医治疗脑梗死”、“西医治疗脑梗死”、“中西医治疗脑梗死”为题在百度、谷歌等搜索引擎上搜索相关研究报道。

收集相关研究报道,结合笔者所掌握的相关知识以及工作经验,综合分析当下中西医对于急性脑梗死的治疗研究进展。

西医治疗急性脑梗死主要在于溶栓、抗凝、抗血小板聚集、脑保护剂、扩容、降纤等。

中医治疗急性脑梗死的方法大体上可分为中药治疗和针灸治疗两种形式。

在对急性脑梗死的抢救效果方面,通常西医见效更快,但在后期对相关后遗症的治疗方面,中医治疗优势更加明显。

可见中、西医治疗脑梗死都各有所长,也各有其局限性,中西医结合应用治疗急性脑梗死是已经成为当下较为热门的研究课题。

【关键词】急性脑梗死;中医;西医;中西医结合;抢救;后遗症急性脑梗死是指人体脑部供血突然中断,脑组织因缺血缺氧而不同程度坏死的现象。

急性脑梗死常发生于高血压、冠心病、糖尿病、高脂血症、吸烟、酗酒以及肥胖人群中。

急性脑梗死起病急,很多患者在安静休息或睡眠中发病,一般在起病后1~2天达到高峰[1]。

急性脑梗死患者若抢救不及时极有可能因脑组织损伤严重陷入重度昏迷,甚至可能直接死亡。

1 西医治疗急性脑梗死进展1.1 西医对急性脑梗死的认识现代西医认为,急性脑梗死的形成是因为给脑组织供血的动脉血管突然停止供血,从而导致脑组织缺血缺氧,进而引起脑组织坏死的现象。

而导致脑供血突然停止主要是由于供应脑部血液的动脉血管发生粥样动脉硬化,患者血管腔出现狭窄甚至闭塞,从而导致脑供血突然停止。

也有因异物沿血液循环进入脑动脉或颈动脉,并在适当部位阻断血流通路,使血流骤减形成脑梗死。

脑梗死怎么预防?如何治疗?作者:鄢静来源:《学习与科普》2019年第13期医学上将脑梗死定义为人类大脑因血液供应障碍引起的脑组织坏死,这种病多发于45-70岁的中老年人群中,尤其是患有心血管疾病的人群是高危发病者,现代科学提出了很多预防和治疗的措施,可以有效抑制该病的发病情况。

一、脑梗死的发病原因及症状脑梗死属于脑血管疾病中的重大病种,该病种在脑血管疾病的所有的病种中占比超过50%,甚至更多,尤其近年来受各种因素的影响,脑梗死的发病引起的死亡人数也在逐渐上升,并且伴有年轻化的趋势,其占比约达到70%以上,所以我们对这种病的预防和治疗需要引起极高的重视。

脑梗死的发病主要表现即人们常说的脑供血不足,从而引起身体各部位功能障碍,而各人因为受到影响的部位不同,表现出的发病症状也不尽相同。

一般表现为肢体瘫痪、行动不便甚至无法自理,或者交流障碍、无法表达甚至语音功能失效,或者进食困难、无法吞咽等,甚至危及生命各类症状。

二、脑梗死的有效预防脑梗死的有效预防是阻断脑梗死发病的重要内容,那么,具体的预防措施有哪些呢?(一)日常食物预防饮食卫生是我们必须要注意的问题。

不能暴饮暴食,饮食过饱不仅不利于身体健康,还可能引发其他病症。

还要少盐、低脂肪,避免多余的脂肪热量在体内积攒,引起病变。

要避免不良嗜好,如酗酒、吸烟等有害身体健康的习惯。

在营养方面,要摄入足够的、优质的蛋白质、维生素,补充身体发育和生长所需的微量元素等物质,多吃水果、蔬菜补充膳食纤维。

还有就是,人们常常认为刚过期的食品仍然是可以食用的,其实不然,过期、霉变的食物是含有对人体有害的病菌、毒素的,应当避免食用这类不符合食品卫生标准的食物。

另外生鲜、冷食品在食用时要注意干净、卫生,合理的处理后再进食,避免病从口入。

(二)日常生活预防首先,要进行适当的运动,世界上许多的实验研究证明,经常运动的人比经常不运动的人寿命更长,运动可以增强抵抗力、延长寿命是一项全世界公认的理论。

世界最新医学信息文摘 2019年 第19卷 第69期193投稿邮箱:zuixinyixue@·病例报告·银杏蜜环口服溶液治疗脑梗死病案2则卢若竹1,杨迪2,夏立博2,闫凤杰2(1.长春中医药大学,吉林 长春 130000;2.长春中医药大学附属医院,吉林 长春 130000)0 引言本文简单介绍了脑梗死的西医发病机制及中医的病因病机,通过介绍导师运用银杏蜜环口服溶液治疗脑梗死的案例,来发现银杏蜜环口服溶液可以改善脑梗死患者症状。

脑梗死,又称缺血性卒中,是各种原因导致脑部供血依赖的颅外,颅内动脉中发生闭塞,且未能得到有效的侧支循环,引起相应供血区脑血管,神经细胞等局部脑组织缺血缺氧而坏死[1],出现局灶性神经功能缺损的相当症状,体征[2]。

脑梗死属于中医“中风”范畴,是以猝然昏仆、不省人事伴口眼歪斜、语言不利、半身不遂或不经昏仆而仅以㖞僻不遂为主症的一种疾病。

病因常与内伤积损,劳欲过度,饮食不节,情志所伤,气虚邪中有关。

虽病证大不相同,但病因总与瘀血阻于肢体,脑络有关。

因此导师闫凤杰教授主张用活血化瘀法治疗脑梗死患者。

1 病案一1.1 初诊。

患者,窦某,女,56岁,2017年11月7日初诊。

患者自诉2h 前与家人发生争吵后,出现右侧肢体麻木,言语不清,头晕目眩。

既往高血压病史4年,规律用药,血压控制良好。

现为求中医药系统治疗来我院就诊,现症:右侧肢体麻木,言语不利,头晕,神志清楚,精神差,大便略干,小便可。

口唇紫,舌质暗红,苔白,脉沉弦。

体征:BP :150/90 mmhg ,右侧鼻唇沟变浅,伸舌略向右侧。

右侧肢体肌力Ⅲ级,肌张力略低。

辅助检查:头颅CT :左侧基底节区腔隙性脑梗死。

根据症状,体征,舌脉,中医诊断为中风,中经络,肝郁血瘀证。

导师遂选用银杏蜜环口服溶液(邛崃天银制药有限公司)。

处方:银杏蜜环口服溶液(10 mL ×12支),4盒,口服,每次1支,一日3次。