作用效应的计算与调整

- 格式:ppt

- 大小:2.70 MB

- 文档页数:67

计算地震作用效应cqc方法鞭梢效应

计算地震作用效应CQC方法:

(1)鞭梢效应指当建筑物受地震作用时,它顶部的小突出部分由于质

量和刚度比较小,在每一个来回的转折瞬间,形成较大的速度,产生较大的位移,就和鞭子的尖一样,这种现象称为鞭梢效应。

(2)当突出物的基本频率与整体结构的固有频率相同或近似,并与地

面扰频相接近时,最易发生鞭梢效应,通过适当调整结构的刚度或质量分布使突出物的频率与整体结构的频率的差值增大,可减少鞭梢效应的影响,从而为结构设计提供更可靠的依据。

作用效应作用效应是指一种现象或现象的结果,通常是由于某种行为或事件引起的。

在各种领域都存在着各种类型的作用效应,它们可以对个体、组织和社会产生不同程度的影响。

作用效应的基本概念作用效应在社会科学中经常被讨论和研究。

作用效应包括多种类型,如正向效应和负向效应,直接效应和间接效应等。

这些效应通常源自于各种因素,包括个体的行为、社会环境和文化背景等。

正向效应指的是某种行为或事件产生积极的结果或影响。

例如,一项成功的创新可以带来创新者的名誉和经济利益,这是正向效应的一个例子。

负向效应则相反,指的是某种行为或事件导致不利的结果或影响。

例如,环境污染会导致健康问题和生态失衡,这是负向效应的一个实例。

作用效应的种类除了正向效应和负向效应之外,作用效应还可以分为直接效应和间接效应。

直接效应是指行为或事件直接引起的结果,而间接效应则是通过一系列中间因果关系导致的结果。

另外,作用效应还可以从时间维度上进行分类,包括短期效应和长期效应。

短期效应是指在短时间内发生的结果或影响,而长期效应则是一段时间后才会显现出来的结果。

作用效应在不同领域的应用作用效应在各种领域都有应用。

在经济学中,供求关系会引起价格变动,这是市场效应的一种表现;在心理学中,积极心态可能导致更好的心理健康,这是心理效应的一个实例。

作用效应还可以在教育、医疗、环境、政治等领域中发挥作用。

了解作用效应有助于我们更好地理解和预测事物发展的趋势和结果,有助于我们更有效地应对各种挑战和问题。

结语作用效应是一个广泛而深刻的概念,在我们的生活和工作中处处可见。

通过了解和应用作用效应的原理,我们可以更好地理解世界,更好地适应和应对各种变化和挑战。

希望本文的介绍对您有所启发!。

PKPM之参数调整一、风荷载风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。

所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。

具体的变化包括下面几条:1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。

2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D 类。

C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。

3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。

新增加的D类对应的风压高度变化系数最,比C类小20%到50%.4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。

新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约5%到10%.与结构的材料和形式有关。

5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63.在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。

如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%.6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。

结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N.其中N为结构层数。

2.地震作用1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。

第2章 作用与作用效应组合2.1 作用的概念及分类2.1.1 作用的有关概念作用是指直接施加在结构上的一组集中力(或分布力),或引起结构外加变形或约束变形的原因。

前者称直接作用(亦称荷载),如车辆、人群、结构自重等;后者称间接作用,它不是以外力形式施加于结构,它们产生的效应与结构本身的特性、结构所处的环境有关,如地震、基础变位、混凝土收缩徐变、温度变化等。

在结构设计时,针对不同设计目的所采用的各种作用规定值,称为作用代表值。

设计的要求不同,采用的代表值也不同。

作用代表值一般可分为标准值、频遇值和准永久值。

作用的标准值是作用的基本代表值,频遇值和准永久值一般可在标准值的基础上计入不同的系数后得到。

作用的设计值为作用标准值乘以相应的分项系数。

作用效应是指结构对所受作用的反应,如由作用产生的结构或构件的轴向力、弯矩、剪力、应力、裂缝、变形和位移等。

2.1.2 作用的分类为了便于设计时应用,将作用于桥涵及其他结构物上的各种作用,按其作用时间和出现的频率分为三类,即:永久作用、可变作用和偶然作用。

1 永久作用永久作用是指在结构使用期间,其量值不随时间而变化,或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。

永久作用包括结构重力、预加力、土的重力、土侧压力、混凝土收缩徐变作用、水的浮力、基础变位作用。

永久作用应采用标准值作为代表值。

土的重力标准值可按作用于基础上的土的体积与土的重力密度计算确定。

结构重力标准值可按结构构件的设计尺寸与材料的重力密度计算确定。

土侧压力标准值可按《土质学与土力学》及《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中有关的规定采用。

关于水的浮力的考虑:水的浮力为水作用于建筑物基础底面的由下向上的力,其大小等于建筑物排开的水的重量。

地表水或地下水通过与土体孔隙中自由水的连通来传递水压力与浮力。

水是否能渗入基底是产生水浮力的前提条件,因此,水的浮力与地基土的透水性、地基与基础的接触状态以及水压力大小(水头高低)和漫水时间等因素有关。

8 荷载效应效应组合本设计所应用到的用于承载能力极限状态下的内力组合公式如下: ①无地震时,由可变荷载效应控制的组合: G GK Q Q QK W W WK S S S S γψγψγ=++式中 S —结构构件荷载效应组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值; r G 、r Q 、r W —永久荷载、楼面活荷载和风荷载的分项系数;ΨQ 、ΨW —楼面活荷载和风荷载的组合系数,当为第一可变荷载时取1。

S GK 、S Qk 、S Wk —永久荷载、楼面荷载和风荷载效应标准值。

②无地震时,由永久荷载效应控制的组合(根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 [2]第3.2.3条注3,水平风荷载不参与组合。

但2006版规范中取消了此注,即水平风荷载参与组合,当风荷载效应不大时也可忽略之。

):?G GK Q Q QK S S S γψγ=+③有地震时,即重力荷载与水平地震作用的组合:G GE Eh Ehk S S S γγ=+式中 S —结构构件荷载效应与地震作用效应组合的设计值; r G 、r Eh —重力荷载、水平地震作用的分项系数; S GE 、S Eh —重力荷载代表值、水平地震作用标准值。

用于正常使用极限状态下的内力组合(标准组合)公式如下: GK Q QK W WK S S S S ψψ=++8.1控制截面及最不利内力类型8.1.1构件的控制截面框架梁的控制截面是支座截面和跨中截面。

在支座截面处,一般产生最大负弯矩(max M -)和最大剪力(m ax V )(水平荷载作用下还有正弯矩产生,故也要注意组合可能出现的正弯矩);跨间截面则是最大正弯矩(max M +)作用处(也要注意组合可能出现的负弯矩)。

因此,框架梁的最不利内力为:梁端截面:max M +、max M -、m ax V 梁跨间截面:max M +由于内力分析的结果是轴线位置处的内力,而梁支座截面的最不利位置应是柱边缘处,因此,在求该处的最不利内力时,应根据梁轴线处的弯矩和剪力计算出柱边缘处梁截面的弯矩和剪力,即:/2M M Vb '=-/2V V qb '=-式中 M '—柱边缘处梁截面的弯矩标准值;V '—柱边缘处梁截面的剪力标准值;M —梁柱中线交点处的弯矩标准值;V —与M 相应的梁柱中线交点处的剪力标准值;b —柱截面高度;q —梁单位长度的均布荷载标准值。

p-δ效应和P-Δ效应一、混凝土结构的二阶效应混凝土结构的二阶效应应由两部分组成:p-δ效应和P-Δ效应。

p-δ效应是指由于构件在轴向压力作用下,自身发生挠曲引起的附加效应,可称之为构件挠曲二阶效应,通常指轴向压力在产生了挠曲变形的构件中引起的附加弯矩,附加弯矩与构件的挠曲形态有关,一般中间大,两端部小。

P-Δ效应是指由于结构的水平变形而引起的重力附加效应,可称之为重力二阶效应,结构在水平力(风荷载或水平地震力)作用下发生水平变形后,重力荷载因该水平变形而引起附加效应,结构发生的水平侧移绝对值越大,P-Δ效应越显著,若结构的水平变形过大,可能因重力二阶效应而导致结构失稳。

1.重力二阶效应(P-Δ效应)计算计算P-Δ效应的近似方法有等效几何刚度的有限元法、等效水平力的有限元迭代法、折减弹性抗弯刚度的有限元、结构位移和构件内力增大系数法等。

1)等效几何刚度的有限元法在不考虑P-Δ效应影响时,是在结构的初始拓扑关系基础上建立结构的平衡方程。

一般可记为:[K]{u}=[F]考虑P-Δ效应影响时,对于结构的任一节点j,因P-Δ效应而引起的Mj=Gjuj,相应的等效附加水平力为Vj= 。

对于所有节点,则形成一个等效附加水平分力向量。

可以看出,考虑P-Δ效应相当于结构的初始刚度矩阵[K]修改为等效刚度矩阵[K-KG]。

新规范版的SATWE、TAT、PMSAP等软件都采用了等效几何刚度的有限元法,这种方法具有一般性,它既适用于采用刚性楼板假定的结构,也适用于存在独立弹性节点的结构。

与不考虑P-Δ效应的分析结果相比,结构的周期、位移和构件的内力都有所不同。

2)折减弹性抗弯刚度的有限元法折减弹性抗弯刚度的有限元法是今年来美国、加拿大等国设计规范推荐的一种考虑效益方法。

这种分析方法的基本思路是采用折减等效刚度,近似的考虑钢筋混凝土结构中各类构件在极限状态时因开裂而导致刚度减小现象,使分析结果与设计状态尽可能一致。

《混凝土结构设计规范》引进该方法,第7.3.12规定,当采用考虑二阶效应的弹性分析方法时,宜在结构分析中对钢筋混凝土构件的弹性抗弯刚度乘以一下折减系数:梁取0.4,柱取0.6,对未开裂的剪力墙和核心筒取0.7,对已开裂的剪力墙和核心筒壁取0.45。

总效应替代效应收入效应计算

总效应、替代效应和收入效应是经济学中重要的概念,它们的计算方法对于理解经济现象和政策影响具有重要意义。

下面将详细介绍它们的计算方法。

首先,总效应是指一个政策或事件对经济总体所产生的影响。

在计算总效应时,我们需要考虑政策或事件对所有市场参与者的影响,以及这些影响之间的相互作用。

总效应的计算公式为:总效应=替代效应+收入效应。

替代效应是指由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动,进而由商品的相对价格变动所引起的商品需求量的变动。

在计算替代效应时,我们需要考虑两种商品之间的相对价格变动,以及消费者对这两种商品的偏好程度。

替代效应的计算公式为:替代效应=Δx/Δp,其中Δx表示商品需求量的变动,Δp表示商品价格的变动。

收入效应是指由商品的价格变动所引起的实际收入水平变动,进而又实际收入水平变动所引起的商品需求量的变动。

在计算收入效应时,我们需要考虑消费者的收入水平和商品的价格变动对消费者购买力的影响。

收入效应的计算公式为:收入效应=Δx/Δm,其中Δm表示消费者的实际收入水平变动。

最后,根据总效应的计算公式,我们可以得到总效应的计算方法:总效应=替代效应+收入效应。

其中,替代效应和收入效应的计算方法如上所述。

在实际应用中,我们需要根据具体的政策或事件背景,选

择合适的数据和模型来计算总效应、替代效应和收入效应,以便更好地理解政策或事件对经济的影响。

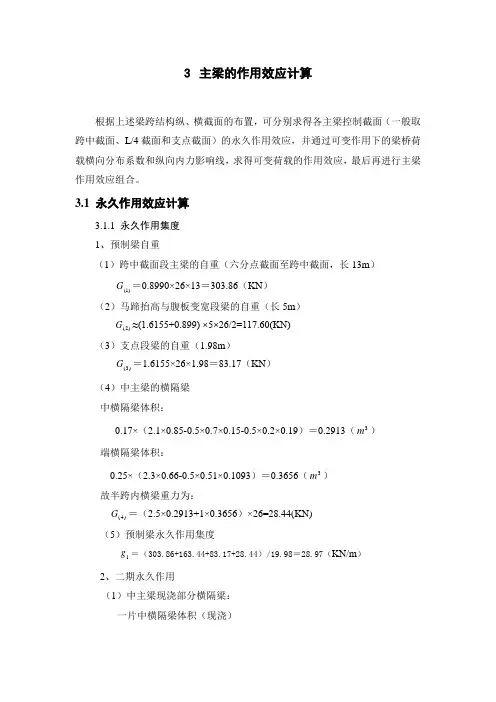

3主梁的作用效应计算根据上述梁跨结构纵、横截面的布置,可分别求得各主梁控制截面(一般取跨中截面、L/4截面和支点截面)的永久作用效应,并通过可变作用下的梁桥荷载横向分布系数和纵向内力影响线,求得可变荷载的作用效应,最后再进行主梁作用效应组合。

3.1 永久作用效应计算3.1.1 永久作用集度1、预制梁自重(1)跨中截面段主梁的自重(六分点截面至跨中截面,长13m)G=0.8990×26×13=303.86(KN))1((2)马蹄抬高与腹板变宽段梁的自重(长5m)G≈(1.6155+0.899) ×5×26/2=117.60(KN))2((3)支点段梁的自重(1.98m)G=1.6155×26×1.98=83.17(KN))3((4)中主梁的横隔梁中横隔梁体积:0.17×(2.1×0.85-0.5×0.7×0.15-0.5×0.2×0.19)=0.2913(3m)端横隔梁体积:0.25×(2.3×0.66-0.5×0.51×0.1093)=0.3656(3m)故半跨内横梁重力为:G=(2.5×0.2913+1×0.3656)×26=28.44(KN))4((5)预制梁永久作用集度g=(303.86+163.44+83.17+28.44)/19.98=28.97(KN/m)12、二期永久作用(1)中主梁现浇部分横隔梁:一片中横隔梁体积(现浇)m)0.17×0.30×2.1=0.1071(3一片端横隔梁体积(现浇)0.25×0.30×2.3=0.1071(3m)故:G=(5×0.1071+2×0.1725)×26/39.96=0.57(KN/m))5((2)铺装12cm混凝土铺装0.12×13×25=39.00(KN/m)6cm沥青铺装0.06×13×21=16.38(KN/m)若将桥面铺装均摊给4片(中主梁)+2片(边主梁)G=(39+16.38)/6=9.23(KN/m))6((3)栏杆一侧防撞栏:(0.94×0.5-0.5×(0.555+0.735) ×0.18-0.5×0.05×0.555)×26=5.19KN/m 若将两侧防撞栏均摊给6片梁G=5.91×2/6=1.97(KN/m))7((4)中主梁二期永久作用集度g=0.57+9.23+1.97=12.77(KN/m)23.1.2 永久作用效应如图3—1所示,设x为计算截面离左支座的距离,并令α=X/L主梁弯矩和剪力的计算公式:M=0.5×α(1-α)2L g (3—1)αQ=0.5×(1-2×α)Lg (3—2)α永久作用计算表(表3—1)表3—1 主梁永久作用效应续上表一期弯矩(KN ·m )5507.924130.940.00剪力(KN ) 0.00 282.46 564.92 二期弯矩(KN ·m )2427.901820.920.00剪力(KN )0.00 124.51 249.02 ∑弯矩(KN ·m ) 7935.82 5951.86 0.00 剪力(KN )0.00406.87813.94图3—1 永久作用计算图示3.2 可变作用效应计算3.2.1 冲击系数和车道折减系数按《桥规》4.3.2条规定,结构的冲击系数与结构的基频有关,因此要先计算结构的基频。

中国规范的结构内力调整《建筑抗震设计规范》继续采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点强锚固弱构件”的设计思想,依据结构类型、抗震设防烈度和房屋高度决定结构抗震等级;然后按抗震等级对结构构件设计内力进行调整。

在该规范中,结构抗震等级分为四级(一、二、三和四级)。

高层规程根据高层建筑的自身特点又做了一些补充规定,增加了特一级。

各抗震等级的梁、柱均对组合内力设计值进行不同系数的调整,用来限制大震下塑性铰区出现部位,避免或减少脆性剪切破坏先于弯曲破坏加强柱根部推迟塑性铰形成,控制倒塌,做到“小震不坏,中震可修,大震不倒”。

1. 内力调整的分类高层建筑结构在荷载作用下,经过结构分析计算,求得各构件的内力标准值,再进行各种修正和调整得到设计值。

内力修正和调整一般分为两类。

第一类属于结构整体内力调整,主要包括:楼层最小地震力限值控制、薄弱层地震剪力放大、框剪结构中框架部分所受地震总剪力的调整及框支转换层中框支柱地震剪力的调整等。

这类调整的特点是,在不满足规范的某些规定时才进行调整,而且调整的部位和调整系数的大小一般均需在计算后才能确定。

第二类则是梁、柱的构件内力或组合内力的调整。

此类调整的部位明确,调整系数的大小可根据抗震等级确定。

2. 内力调整的方法在《建筑抗震设计规范》中,给出了各种内力调整的表达式。

这类调整又分以下3种情况:⑴直接在柱端标准内力弯矩组合值上乘以增大系数。

⑵对内力组合中的个别工况内力进行调整,例如框支柱的轴力调整只对地震作用下的轴力进行。

此时,在对各工况内力组合之前,先把地震轴力进行放大后再组合。

⑶框架梁的剪力调整,只是对梁两端的固端弯矩引起的剪力进行调整,而对后迭加的竖向荷载引起的简支梁剪力不加调整。

3. 内力调整系数按照《建筑抗震设计规范》,进行现浇钢筋混凝土房屋抗震等级的划分。

根据结构类型、设防烈度和房屋高度,可以决定结构的抗震等级。

############################################################################### ######### %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%在利用结构软件进行计算分析得到构件内力后,应按中国相关规范进行如下步骤的内力调整:㈠首先进行结构整体内力调整——地震作用调整①最小地震剪力调整::新规范5.2.5条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的最小地震剪力系数λ。

荷载组合和内力调整的先后顺序01——规范规定(2011-09-27 20:54:54)转载▼分类:土木标签:荷载组合内力调整前后顺序分析内力设计内力组合内力杂谈规范的作用效应组合,一般建立在线弹性分析叠加原理基础上。

高规JGJ 3-2010在第5.6节《荷载组合和地震作用组合的效应》正文和条文说明中首次将线形叠加予以明确,以符合《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的有关规定,区分线形分析和非线性分析的不同效应组合状况。

常规情况下,荷载效应组合仍以【线弹性分析叠加类型】为主,上述假定已成为中国绝大部分规范和教材解释荷载效应的默认前提条件。

另一方面,中国规范对结构总体地震作用工作性能、地震剪力分担及构件内力调整等内容做了详细规定,并且在结构分析之前需对【结构体系相关属性】进行定义,使荷载组合(实为“荷载效应组合”)时必须注意规范的这些内力调整,并且要关注调整的前后顺序。

一、非线性作用效应组合查《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008第 8.2.4条:对持久设计状况和短暂设计状况,应采用作用的基本组合。

1、基本组合的效应设计值可按下式确定:注:在作用组合的效应函数S(•)中,符号“∑”和“+”均表示组合,即同时考虑所有作用对结构的共同影响,而不表示代数相加。

2、当作用与作用效应按线性关系考虑时,基本组合的效应设计值可按下式计算:注1.对持久设计状况和短暂设计状况,也可根据需要分别给出作用组合的效应设计值;2.可根据需要,从作用的分项系数中将反映作用效应模型不定性的系数γsd分离出来。

高规JGJ 3-2010条文说明:第5.6.1条和5.6.3条均适应于【作用和作用效应】呈【线性关系】的情况。

如果结构上的作用和作用效应不能以线性关系表述,则作用组合的效应应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的有关规定。

二、常规荷载组合【线形关系】2.1 规范规定以高规JGJ 3-2010为例。

第2章 作用与作用效应组合2.1 作用的概念及分类2.1.1 作用的有关概念作用是指直接施加在结构上的一组集中力(或分布力),或引起结构外加变形或约束变形的原因。

前者称直接作用(亦称荷载),如车辆、人群、结构自重等;后者称间接作用,它不是以外力形式施加于结构,它们产生的效应与结构本身的特性、结构所处的环境有关,如地震、基础变位、混凝土收缩徐变、温度变化等。

在结构设计时,针对不同设计目的所采用的各种作用规定值,称为作用代表值。

设计的要求不同,采用的代表值也不同。

作用代表值一般可分为标准值、频遇值和准永久值。

作用的标准值是作用的基本代表值,频遇值和准永久值一般可在标准值的基础上计入不同的系数后得到。

作用的设计值为作用标准值乘以相应的分项系数。

作用效应是指结构对所受作用的反应,如由作用产生的结构或构件的轴向力、弯矩、剪力、应力、裂缝、变形和位移等。

2.1.2 作用的分类为了便于设计时应用,将作用于桥涵及其他结构物上的各种作用,按其作用时间和出现的频率分为三类,即:永久作用、可变作用和偶然作用。

1 永久作用永久作用是指在结构使用期间,其量值不随时间而变化,或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。

永久作用包括结构重力、预加力、土的重力、土侧压力、混凝土收缩徐变作用、水的浮力、基础变位作用。

永久作用应采用标准值作为代表值。

土的重力标准值可按作用于基础上的土的体积与土的重力密度计算确定。

结构重力标准值可按结构构件的设计尺寸与材料的重力密度计算确定。

土侧压力标准值可按《土质学与土力学》及《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)中有关的规定采用。

关于水的浮力的考虑:水的浮力为水作用于建筑物基础底面的由下向上的力,其大小等于建筑物排开的水的重量。

地表水或地下水通过与土体孔隙中自由水的连通来传递水压力与浮力。

水是否能渗入基底是产生水浮力的前提条件,因此,水的浮力与地基土的透水性、地基与基础的接触状态以及水压力大小(水头高低)和漫水时间等因素有关。

第4章高层建筑结构的计算分析和设计要求小结(1)高层建筑结构可采用线弹性分析方法、考虑塑性内力重分布的分析方法、非线性分析方法等进行分析,必要时也可采用模型试验分析方法。

目前,一般采用线弹性分析方法计算高层建筑结构的内力和位移,作为构件截面承载力计算和弹性变形验算的依据。

(2)高层建筑结构可选取平面或空间协同工作、空间杆系、空间杆-薄壁杆系、空间杆-墙板元及其他组合有限元等计算模型,一般情况下可假定楼盖在平面内的刚度为无限大,对于楼板开大洞或平面布置复杂的结构,可采用楼板分块平面内无限刚性或弹性楼板假定。

(3)高层建筑结构一般应考虑两种作用效应组合:无地震作用效应组合和有地震作用效应组合。

前者主要考虑恒荷载、楼面活荷载及风荷载的组合,后者考虑重力荷载代表值效应、水平地震作用效应、竖向地震作用效应及风荷载效应的组合。

(4)高层建筑结构应满足承载力、刚度和舒适度、稳定和抗倾覆以及延性等要求,其刚度通过使弹性层间位移小于规定的限值来保证;必要时,为了保证在强震下结构构件不产生严重破坏甚至房屋倒塌,应进行结构弹塑性位移的计算和验算。

刚重比是影响高层建筑结构整体稳定的主要因素,因此结构整体稳定验算表现为结构刚重比的验算;延性是结构抗震性能的一个重要指标,为方便设计,对不同的情况根据结构延性要求的严格程度,引入了抗震等级的概念,抗震设计时,应根据不同的抗震等级对结构和构件采取相应的计算和构造措施。

(5)概念设计是高层建筑结构抗震设计的重要内容,应从场地条件、结构体系和抗侧刚度的合理选择、结构的结构平面和竖向布置、延性和地震能量耗散、薄弱层、多道抗震设防、缝的处理等方面,掌握高层建筑结构抗震概念设计的有关内容。

(6)近年来,全国各地出现了很多的超限高层建筑工程,其抗震设计时,除遵守国家现有技术标准的要求外,还主要包括超限程度的控制和结构抗震概念设计、结构抗震计算分析和抗震构造措施、地基基础抗震设计以及必要时须进行结构抗震试验等内容。

中介效应与调节效应分析中介效应是指自变量对因变量的影响通过中介变量的作用来实现。

即自变量通过中介变量的变化对因变量产生影响。

可以将中介效应分为部分中介效应和完全中介效应。

部分中介效应是指自变量对因变量的影响同时经过中介变量和其他直接路径进行传递,而完全中介效应是指自变量对因变量的影响完全通过中介变量进行传递。

调节效应是指IV和DV之间关系的强度和方向会因一些调节变量(moderator)的存在而发生变化。

调节变量可以改变IV和DV之间的关系,也就是调节IV对DV的影响作用。

调节效应可以分为加法调节和乘法调节。

加法调节指当调节变量存在时,IV对DV的效应大小会发生变化,而乘法调节则指IV对DV的效应关系会发生变化。

下面将分别详细介绍中介效应和调节效应的分析过程。

中介效应分析包含以下几个步骤:1.确定研究变量:从已有的理论和文献中确定IV、中介变量和DV。

2.收集数据:收集与研究的变量相关的数据。

3.进行初步分析:计算各个变量的描述性统计量,如均值、标准差等。

4.运用回归分析:通过回归分析来检验IV对DV的影响,同时控制其他相关变量的影响。

5.检验中介效应:使用统计软件进行中介效应检验,可以通过以下几种方法进行:a. Sobel检验:通过计算标准化的间接效应的标准误差进行检验。

b. Bootstrap法:通过随机抽样技术计算间接效应的置信区间。

c.间接效应比较法:通过比较直接效应与间接效应的大小来判断是否存在中介效应。

6.解释中介效应:如果存在中介效应,可以通过将中介变量加入回归分析模型,并观察IV对DV的影响是否减弱或消失来解释中介效应。

调节效应分析包含以下几个步骤:1.确定研究变量:从已有的理论和文献中确定IV、调节变量和DV。

2.收集数据:收集与研究的变量相关的数据。

3.进行初步分析:计算各个变量的描述性统计量,如均值、标准差等。

4.运用回归分析:通过回归分析来检验IV对DV的影响,已知是否存在调节效应。