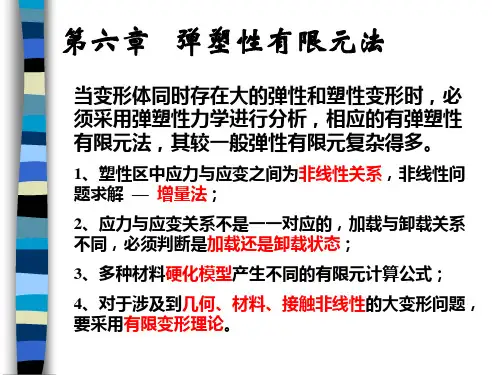

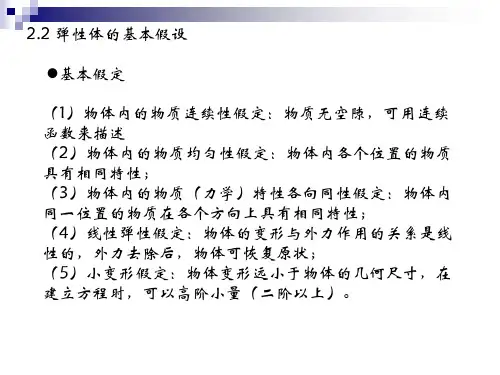

第1章小变形弹塑性本构关系

- 格式:pdf

- 大小:626.33 KB

- 文档页数:10

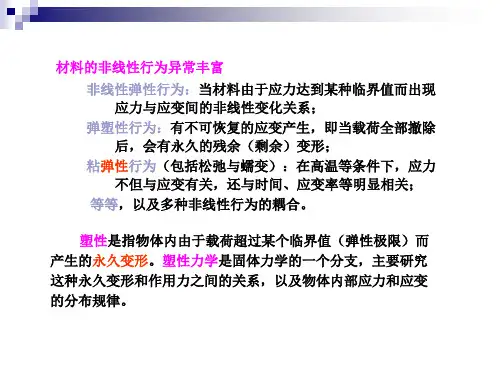

一、弹性和塑性的概念可变形固体在外力作用下将发生变形。

根据变形的特点,固体在受力过程中的力学行为可分为两个明显不同的阶段:当外力小于某一限值〔通常称之为弹性极限荷载〕时,在引起变形的外力卸除后,固体能完全恢复原来的形状,这种能恢复的变形称为弹性变形,固体只产生弹性变形的阶段称为弹性阶段;当外力一旦超过弹性极限荷载时,这时再卸除荷载,固体也不能恢复原状,其中有一局部不能消失的变形被保存下来,这种保存下来的永久变形就称为塑性变形,这一阶段称为塑性阶段。

根据上述固体受力变形的特点,所谓弹性,就定义为固体在去掉外力后恢复原来形状的性质;而所谓塑性,那么定义为在去掉外力后不能恢复原来形状的性质。

“弹性[Elasticity]"和“塑性〔Plasticity〕〃是可变形固体的根本属性,两者的主要区别在于以下两个方面:1]变形是否可恢复:弹性变形是可以完全恢复的,即弹性变形过程是一个可逆的过程;塑性变形那么是不可恢复的,塑性变形过程是一个不可逆的过程。

2〕应力和应变之间是否一一对应:在弹性阶段,应力和应变之间存在一一对应的单值函数关系,而且通常还假设是线性关系;在塑性阶段,应力和应变之间通常不存在一一对应的关系而且是非线性关系〔这种非线性称为物理非线性〕。

工程中,常把脆性和韧性也作为一对概念来讲,它们之间的区别在于固体破坏时的变形大小,假设变形很小就破坏,这种性质称为脆性;能够经受很大变形才破坏的,称为韧性或延性。

通常,脆性固体的塑性变形能力差,而韧性固体的塑性变形能力强。

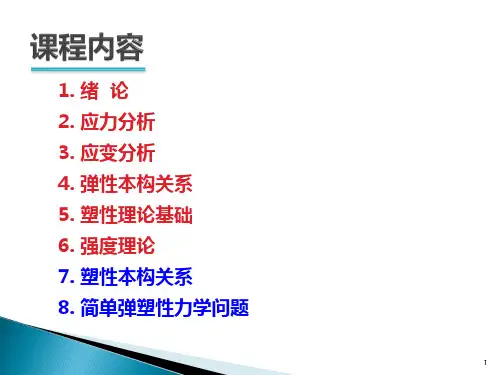

二、弹塑性力学的研究对象及其简化模型弹塑性力学是固体力学的一个分支学科,它由弹性理论和塑性理论组成。

弹性理论研究理想弹性体在弹性阶段的力学问题,塑性理论研究经过抽象处理后的可变形固体在塑性阶段的力学问题。

因此,弹塑性力学就是研究经过抽象化的可变形固体,从弹性阶段到塑性阶段、直至最后破坏的整个过程的力学问题。

构成实际固体的材料种类很多,它们的性质各有差异,为便于研究,往往根据材料的主要性质做出某些假设,忽略一些次要因素,将它抽象为理想的“模型〞。

混凝土的弹塑性本构模型研究混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,其力学性能的研究一直是结构工程领域的热点问题。

混凝土的本构模型是描述其力学性能的数学模型,对于工程设计和结构分析具有重要意义。

本文将探讨混凝土的弹塑性本构模型的研究。

1. 弹性本构模型弹性本构模型是描述材料在无限小应变范围内的力学性能的模型。

对于混凝土这种非线性材料来说,最简单的弹性本构模型是胡克定律。

胡克定律假设应力与应变之间存在线性关系,即应力等于弹性模量与应变之积。

然而,实际上混凝土在受力作用下会发生塑性变形,因此需要引入塑性本构模型。

2. 塑性本构模型塑性本构模型是描述材料在大应变范围内的力学性能的模型。

对于混凝土来说,常用的塑性本构模型有弹塑性模型和本构模型。

弹塑性模型将材料的力学性能分为弹性和塑性两个阶段,通过引入弹性模量和塑性应变来描述材料的力学性能。

本构模型则是将材料的塑性行为通过一系列的本构方程来描述。

3. 弹塑性本构模型弹塑性本构模型是将弹性本构模型和塑性本构模型结合起来的模型。

对于混凝土来说,常用的弹塑性本构模型有Drucker-Prager模型、Mohr-Coulomb模型和Cam-Clay模型等。

Drucker-Prager模型是一种常用的弹塑性本构模型,它基于摩擦理论和塑性理论,将混凝土的弹性和塑性行为进行了描述。

该模型假设混凝土的破坏是由于摩擦和塑性变形引起的,通过引入内聚力和摩擦角来描述混凝土的塑性行为。

Mohr-Coulomb模型是另一种常用的弹塑性本构模型,它基于摩擦理论和强度理论,将混凝土的弹性和塑性行为进行了描述。

该模型假设混凝土的破坏是由于剪切和压缩引起的,通过引入内摩擦角和内聚力来描述混凝土的塑性行为。

Cam-Clay模型是一种用于描述粘土的弹塑性本构模型,但也可以用于描述混凝土的力学性能。

该模型将混凝土的弹性和塑性行为进行了描述,通过引入压缩指数和膨胀指数来描述混凝土的塑性行为。

4. 本构模型的应用混凝土的本构模型在工程设计和结构分析中具有重要意义。