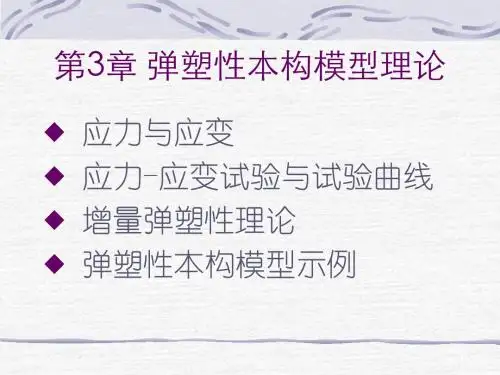

弹塑性本构模型理论

- 格式:ppt

- 大小:929.50 KB

- 文档页数:64

混凝土cdp本构混凝土是一种常见的建筑材料,具有良好的强度和耐久性。

在设计和分析混凝土结构时,混凝土的本构模型是非常重要的。

本文将介绍混凝土的本构模型之一——混凝土弹塑性本构模型(Concrete Damaged Plasticity Model,简称CDP)。

一、混凝土弹塑性本构模型的基本原理混凝土弹塑性本构模型是基于弹塑性力学理论开发的一种模型,用于描述混凝土在受力过程中的弹性和塑性行为。

该模型考虑了混凝土的弹性、损伤和塑性三个阶段,并能够准确地模拟混凝土在不同受力状态下的力学行为。

混凝土的弹性本构行为可以通过胡克定律来描述,即应力与应变之间的线性关系。

而混凝土的塑性本构行为则需要引入一些额外的参数来描述,如损伤变量、塑性应变等。

二、混凝土弹塑性本构模型的特点1. 考虑非线性行为:混凝土在受力过程中会出现非线性行为,如应力-应变曲线的非线性、弹塑性转变等。

CDP模型能够准确地描述这些非线性行为。

2. 考虑损伤效应:混凝土在受力过程中会发生损伤,即出现裂缝或破坏。

CDP模型通过引入损伤变量来描述混凝土的损伤过程,并能够准确地模拟混凝土的裂缝扩展和破坏。

3. 考虑三轴应力状态:混凝土在实际工程中往往会受到多向应力的作用,如拉压、剪切等。

CDP模型考虑了三轴应力状态下混凝土的力学行为,能够准确地模拟混凝土在不同应力状态下的响应。

4. 考虑温度效应:混凝土在受力过程中的温度变化也会对其力学性能产生影响。

CDP模型可以考虑温度效应,并通过引入温度参数来描述混凝土的热力学行为。

三、混凝土弹塑性本构模型的应用混凝土弹塑性本构模型在工程实践中应用广泛,特别是在大型混凝土结构的设计和分析中起到了重要的作用。

例如,在水坝工程中,为了准确地评估混凝土坝体的稳定性和安全性,需要使用CDP模型来模拟混凝土在洪水冲击和地震作用下的力学行为。

在桥梁、隧道、建筑物等混凝土结构的设计中,CDP模型也可以用于预测混凝土的变形和破坏,从而指导结构的设计和施工。

混凝土弹塑性损伤本构模型研究一、概述混凝土作为一种广泛应用于土木工程领域的重要建筑材料,其力学行为的研究对于工程结构的设计、施工和维护至关重要。

弹塑性损伤本构模型作为描述混凝土材料在复杂应力状态下力学行为的重要工具,近年来受到了广泛关注。

该模型能够综合考虑混凝土的弹性、塑性变形以及损伤演化等多个方面,为工程结构的非线性分析和损伤评估提供了有效的理论支持。

本文旨在深入研究混凝土弹塑性损伤本构模型的理论框架、数值实现及其在工程中的应用。

我们将对混凝土弹塑性损伤本构模型的基本理论进行梳理,包括模型的建立、参数的确定以及损伤演化方程的推导等方面。

通过数值模拟和试验验证相结合的方法,对模型的准确性和适用性进行评估。

我们将探讨该模型在土木工程结构非线性分析、损伤评估以及加固修复等方面的实际应用,为工程实践提供有益的参考和指导。

通过本文的研究,我们期望能够为混凝土弹塑性损伤本构模型的理论发展和工程应用提供新的思路和方法,推动土木工程领域相关技术的创新和发展。

1. 研究背景:介绍混凝土作为一种广泛应用的建筑材料,在土木工程中的重要性。

混凝土,作为土木工程领域中使用最广泛的建筑材料之一,其性能与行为对结构的整体安全性、经济性和耐久性具有至关重要的影响。

由于其独特的物理和力学性能,混凝土在桥梁、大坝、高层建筑、地下结构等各类土木工程设施中发挥着不可替代的作用。

随着工程技术的不断进步和建筑需求的日益增长,对混凝土材料性能的理解和应用要求也越来越高。

混凝土是一种非均质、多相复合材料,其力学行为表现出明显的弹塑性特性,并且在受力过程中可能产生损伤累积,进而影响其长期性能。

建立能够准确描述混凝土弹塑性损伤行为的本构模型,对于准确预测混凝土结构的受力性能、优化设计方案以及保障结构安全具有重要的理论和实际意义。

近年来,随着计算力学和材料科学的快速发展,对混凝土弹塑性损伤本构模型的研究已成为土木工程领域的研究热点之一。

通过对混凝土材料在复杂应力状态下的力学行为进行深入研究,建立更加精细和准确的本构模型,有助于提升对混凝土结构性能的认识,推动土木工程技术的进步与发展。

岩土工程中的弹塑性理论与分析技术岩土工程是研究土体和岩石力学行为以及相关工程问题的学科。

在岩土工程中,土体和岩石常常会受到外力的作用,从而产生弹性变形和塑性变形。

弹性变形是指在加载或卸载外力后,土体和岩石能够恢复到原始形状的能力。

而塑性变形是指土体和岩石在加载或卸载外力后,无法完全恢复原始形状的能力。

为了研究土体和岩石在弹性和塑性阶段的力学特性,人们提出了弹塑性理论与分析技术。

弹塑性理论与分析技术是将弹性理论与塑性理论相结合,用于描述土体和岩石在受力过程中的力学行为。

弹塑性理论首先研究土体和岩石的弹性行为。

弹性是指土体和岩石在外力作用下,能够恢复到原始形状的能力。

弹性理论利用应力和应变的关系来描述土体和岩石的弹性行为。

常见的弹性理论有胡克定律、泊松比理论等。

这些理论可以用来计算土体和岩石的弹性应力、应变和变形。

然而,在实际的工程中,土体和岩石常常会出现塑性变形。

塑性变形是指土体和岩石在加载或卸载外力后,无法完全恢复原始形状的能力。

塑性行为涉及到土体和岩石内部颗粒的移动和变形,因此塑性变形的研究要比弹性变形复杂得多。

弹塑性理论与分析技术的目的就是要研究土体和岩石的弹塑性行为,并提供相应的分析方法。

弹塑性理论与分析技术的主要内容包括:1. 弹性塑性模型:弹塑性模型是描述土体和岩石在加载或卸载过程中的应力和应变关系的数学模型。

常见的模型有Cam-Clay模型、Mohr-Coulomb模型、Drucker-Prager模型等。

这些模型可以用来计算土体和岩石的应力应变状态,从而得到土体和岩石的强度参数和变形特性。

2.弹塑性本构关系:弹塑性本构关系是描述土体和岩石在受力过程中力学行为的数学方程。

本构关系可以用来计算土体和岩石的应力、应变和变形。

常见的本构关系有弹性本构关系、弹塑性本构关系等。

这些本构关系可以用来计算土体和岩石的弹性和塑性变形。

3.弹塑性分析方法:弹塑性分析方法可以用来计算土体和岩石的应力、应变和变形。

abaqus中johnson-cook本构模型理解-回复Abaqus中Johnson-Cook本构模型理解引言:材料的本构模型是描述材料力学行为的数学方程。

在有限元分析中,本构模型可以用于模拟材料的变形和损伤行为,从而预测材料在不同加载条件下的响应。

Johnson-Cook本构模型是一种常用的本构模型,广泛应用于材料科学和工程领域。

本文将从基本原理开始,逐步解释和理解Abaqus 中Johnson-Cook本构模型。

1. 弹塑性本构模型首先需要了解的是,弹塑性本构模型是最基本的材料模型之一。

它基于线弹性理论,假设材料在小应变范围内具有弹性行为,而在大应变范围内表现出塑性行为。

弹塑性本构模型可以描述材料的应力-应变关系,并预测材料的弹性变形和塑性变形。

2. 材料的温度效应在考虑Johnson-Cook本构模型之前,还需要考虑材料的温度效应。

温度对材料力学行为的影响是复杂而重要的。

温度的增加可以引起材料的软化、蠕变和断裂等现象。

因此,在模拟材料行为时,必须考虑材料的温度效应,并选择适当的本构模型来描述。

3. Johnson-Cook本构模型的基本原理Johnson-Cook本构模型是一种经验模型,用于描述材料的塑性行为和温度效应。

它采用以下形式的应力-应变关系:σ= (A + B ε^n) (1 + C ln(ε˙/ε˙_0))^m (1 - T/T_m)^p其中,σ是材料的应力,ε是应变,ε˙是应变速率,T是材料的温度,A、B、C、n、m、p和T_m是需要通过实验来确定的材料参数。

4. 材料参数的确定为了使用Johnson-Cook本构模型,需要通过实验来确定材料参数。

这些参数通常由材料的拉伸实验和冲击实验等得到。

拉伸实验可以提供材料的应力-应变曲线,以及材料的屈服强度和断裂应变等信息。

冲击实验可以提供材料的应变率敏感性和断裂韧性等信息。

根据实验数据,可以使用不同的方法来确定Johnson-Cook本构模型的参数。

弹塑性材料本构模型与仿真方法弹塑性材料本构模型是描述材料在受力作用下的变形和应力响应的数学模型。

它是工程力学和材料科学中重要的理论基础,用于预测材料在不同应力条件下的行为,从而指导工程设计和材料选择。

弹塑性材料是一类具有弹性和塑性行为的材料,其在小应变范围内表现出弹性行为,而在大应变范围内则表现出塑性行为。

弹性行为是指材料在受力后能够恢复原状的性质,而塑性行为则是指材料在受力后会发生不可逆的形变。

常见的弹塑性材料本构模型包括线性弹性模型、塑性模型和弹塑性模型等。

线性弹性模型是最简单的弹塑性材料本构模型之一,它假设材料的应力和应变之间存在线性关系。

在小应变范围内,材料的应力和应变之间满足胡克定律,即应力等于杨氏模量乘以应变。

这种模型适用于强度较高、刚度较大的材料,如金属和陶瓷。

塑性模型是描述材料塑性行为的本构模型,它考虑了材料在大应变范围内的非线性行为。

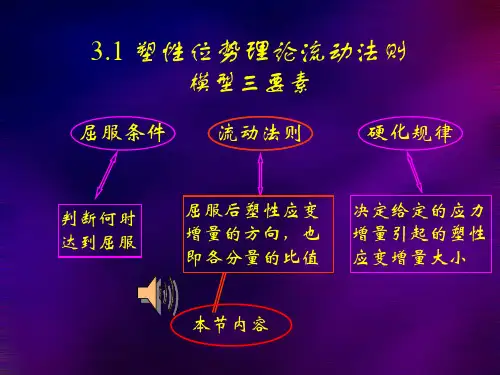

常见的塑性模型包括屈服准则、硬化规律和流动规律等。

屈服准则描述了材料在何种应力条件下开始发生塑性变形,硬化规律描述了材料的塑性变形随应力增大而增加,流动规律描述了材料的塑性变形随时间的变化。

弹塑性模型是综合考虑了弹性和塑性行为的本构模型,它能够较好地描述材料在整个应变范围内的行为。

常见的弹塑性模型包括von Mises模型和Tresca模型等。

von Mises模型基于屈服准则,假设材料在达到一定应力条件时开始发生塑性变形,而Tresca模型基于硬化规律,假设材料的塑性变形随应力增大而增加。

仿真方法是利用计算机模拟材料行为的一种方法。

在弹塑性材料的仿真中,常用的方法包括有限元法、离散元法和网格法等。

有限元法是一种广泛应用的仿真方法,它将材料分割成有限数量的小单元,通过求解各个单元的力平衡方程和位移连续性方程,得到整个材料的应力和应变分布。

离散元法是一种基于颗粒模型的仿真方法,它将材料看作由许多离散的颗粒组成,通过模拟颗粒之间的相互作用,得到材料的变形和应力响应。

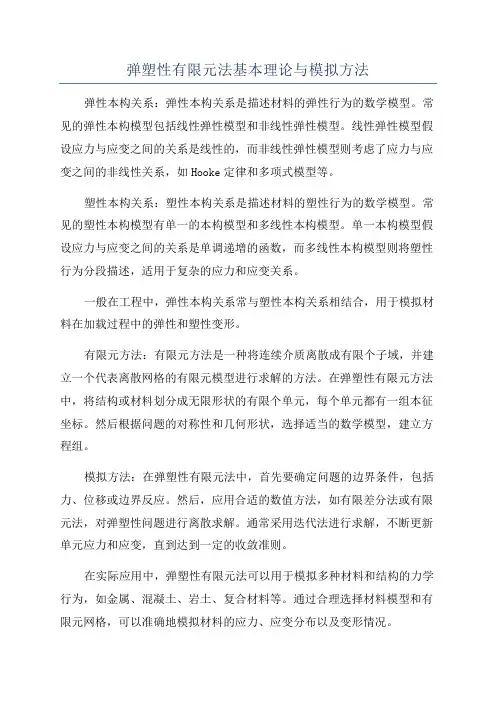

弹塑性有限元法基本理论与模拟方法弹性本构关系:弹性本构关系是描述材料的弹性行为的数学模型。

常见的弹性本构模型包括线性弹性模型和非线性弹性模型。

线性弹性模型假设应力与应变之间的关系是线性的,而非线性弹性模型则考虑了应力与应变之间的非线性关系,如Hooke定律和多项式模型等。

塑性本构关系:塑性本构关系是描述材料的塑性行为的数学模型。

常见的塑性本构模型有单一的本构模型和多线性本构模型。

单一本构模型假设应力与应变之间的关系是单调递增的函数,而多线性本构模型则将塑性行为分段描述,适用于复杂的应力和应变关系。

一般在工程中,弹性本构关系常与塑性本构关系相结合,用于模拟材料在加载过程中的弹性和塑性变形。

有限元方法:有限元方法是一种将连续介质离散成有限个子域,并建立一个代表离散网格的有限元模型进行求解的方法。

在弹塑性有限元方法中,将结构或材料划分成无限形状的有限个单元,每个单元都有一组本征坐标。

然后根据问题的对称性和几何形状,选择适当的数学模型,建立方程组。

模拟方法:在弹塑性有限元法中,首先要确定问题的边界条件,包括力、位移或边界反应。

然后,应用合适的数值方法,如有限差分法或有限元法,对弹塑性问题进行离散求解。

通常采用迭代法进行求解,不断更新单元应力和应变,直到达到一定的收敛准则。

在实际应用中,弹塑性有限元法可以用于模拟多种材料和结构的力学行为,如金属、混凝土、岩土、复合材料等。

通过合理选择材料模型和有限元网格,可以准确地模拟材料的应力、应变分布以及变形情况。

总之,弹塑性有限元法是一种基于有限元法的理论框架,用于模拟材料和结构在加载过程中的弹性和塑性行为。

它包括弹性本构关系、塑性本构关系、有限元方法和模拟方法等几个方面,可以应用于各种材料和结构的力学分析和设计中。

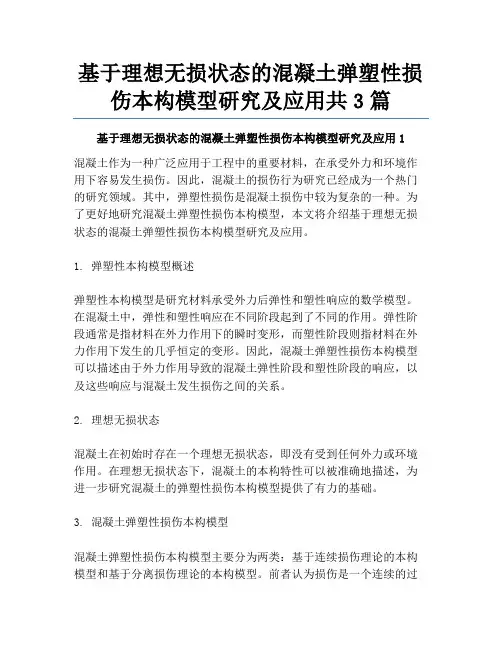

基于理想无损状态的混凝土弹塑性损伤本构模型研究及应用共3篇基于理想无损状态的混凝土弹塑性损伤本构模型研究及应用1混凝土作为一种广泛应用于工程中的重要材料,在承受外力和环境作用下容易发生损伤。

因此,混凝土的损伤行为研究已经成为一个热门的研究领域。

其中,弹塑性损伤是混凝土损伤中较为复杂的一种。

为了更好地研究混凝土弹塑性损伤本构模型,本文将介绍基于理想无损状态的混凝土弹塑性损伤本构模型研究及应用。

1. 弹塑性本构模型概述弹塑性本构模型是研究材料承受外力后弹性和塑性响应的数学模型。

在混凝土中,弹性和塑性响应在不同阶段起到了不同的作用。

弹性阶段通常是指材料在外力作用下的瞬时变形,而塑性阶段则指材料在外力作用下发生的几乎恒定的变形。

因此,混凝土弹塑性损伤本构模型可以描述由于外力作用导致的混凝土弹性阶段和塑性阶段的响应,以及这些响应与混凝土发生损伤之间的关系。

2. 理想无损状态混凝土在初始时存在一个理想无损状态,即没有受到任何外力或环境作用。

在理想无损状态下,混凝土的本构特性可以被准确地描述,为进一步研究混凝土的弹塑性损伤本构模型提供了有力的基础。

3. 混凝土弹塑性损伤本构模型混凝土弹塑性损伤本构模型主要分为两类:基于连续损伤理论的本构模型和基于分离损伤理论的本构模型。

前者认为损伤是一个连续的过程,而后者则是将损伤分为不同的阶段,每个阶段具有不同的损伤特征。

本文主要介绍基于连续损伤理论的混凝土弹塑性损伤本构模型。

该模型将混凝土的本构响应视为弹性响应和塑性响应之和,并通过引入损伤变量来描述损伤发生的过程。

具体而言,混凝土的应变张量可以表示为:ε = εe + εp + εd其中,εe表示混凝土的弹性应变,εp表示混凝土的塑性应变,εd 表示混凝土的损伤应变。

根据连续损伤理论,损伤可以用损伤变量D 来描述,即:D = 1 - (1 - εd/εf)n其中,εf是混凝土的最大应变,n是连续损伤理论中的材料参数。

假设混凝土在最大应变处完全破坏,则D=1。

一般力学与力学基础的弹塑性分析方法弹塑性分析方法是一般力学和力学基础中重要的研究领域之一。

本文将介绍弹塑性分析方法的基本概念、应用领域以及常用的数学模型和计算方法。

一、弹塑性分析方法的基本概念弹塑性分析方法是一种综合运用弹性力学和塑性力学理论的方法,用于描述材料在外力作用下的弹性变形和塑性变形过程。

在弹塑性分析中,材料会先发生弹性变形,当应力达到一定临界值时,开始发生塑性变形。

弹塑性分析方法可以更准确地预测材料的变形和破坏行为。

二、弹塑性分析方法的应用领域弹塑性分析方法广泛应用于工程结构、土力学、岩石力学等领域。

例如,在工程结构的设计中,使用弹塑性分析方法可以预测结构在外载荷作用下的变形和破坏行为,从而确定结构的合理尺寸和材料强度要求。

在土力学和岩石力学中,弹塑性分析方法可以用于预测土体和岩石的变形和破坏特性,为工程施工和地质灾害的预测提供依据。

三、弹塑性分析的数学模型弹塑性分析方法使用了多种数学模型来描述材料的力学行为。

其中常用的模型包括线性弹性模型、单一参数塑性模型和本构模型等。

1. 线性弹性模型:线性弹性模型假设材料的应力与应变之间呈线性关系,常用于描述小应变范围内的材料行为。

2. 单一参数塑性模型:单一参数塑性模型假设材料的塑性行为由一个参数来描述,常用于描述中等应变范围内的材料行为。

3. 本构模型:本构模型是更为复杂的数学模型,可用于描述广泛的材料行为。

常见的本构模型包括弹塑性本构模型、弹塑性本构模型、弹粘塑性本构模型等。

四、弹塑性分析的计算方法弹塑性分析方法使用了多种计算方法来求解材料的变形和应力分布。

其中常用的计算方法包括有限元法、边界元法和等。

这些方法可以将实际结构离散成有限个子区域,通过求解子区域的变形和应力,得到整个结构的变形和应力分布。

这些计算方法具有高精度和较强的通用性,广泛应用于工程和科学研究领域。

综上所述,弹塑性分析方法是一般力学和力学基础中重要的研究领域,用于描述材料在外力作用下的弹性变形和塑性变形过程。

混凝土的弹塑性本构模型研究混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,其力学性能的研究一直是结构工程领域的热点问题。

混凝土的本构模型是描述其力学性能的数学模型,对于工程设计和结构分析具有重要意义。

本文将探讨混凝土的弹塑性本构模型的研究。

1. 弹性本构模型弹性本构模型是描述材料在无限小应变范围内的力学性能的模型。

对于混凝土这种非线性材料来说,最简单的弹性本构模型是胡克定律。

胡克定律假设应力与应变之间存在线性关系,即应力等于弹性模量与应变之积。

然而,实际上混凝土在受力作用下会发生塑性变形,因此需要引入塑性本构模型。

2. 塑性本构模型塑性本构模型是描述材料在大应变范围内的力学性能的模型。

对于混凝土来说,常用的塑性本构模型有弹塑性模型和本构模型。

弹塑性模型将材料的力学性能分为弹性和塑性两个阶段,通过引入弹性模量和塑性应变来描述材料的力学性能。

本构模型则是将材料的塑性行为通过一系列的本构方程来描述。

3. 弹塑性本构模型弹塑性本构模型是将弹性本构模型和塑性本构模型结合起来的模型。

对于混凝土来说,常用的弹塑性本构模型有Drucker-Prager模型、Mohr-Coulomb模型和Cam-Clay模型等。

Drucker-Prager模型是一种常用的弹塑性本构模型,它基于摩擦理论和塑性理论,将混凝土的弹性和塑性行为进行了描述。

该模型假设混凝土的破坏是由于摩擦和塑性变形引起的,通过引入内聚力和摩擦角来描述混凝土的塑性行为。

Mohr-Coulomb模型是另一种常用的弹塑性本构模型,它基于摩擦理论和强度理论,将混凝土的弹性和塑性行为进行了描述。

该模型假设混凝土的破坏是由于剪切和压缩引起的,通过引入内摩擦角和内聚力来描述混凝土的塑性行为。

Cam-Clay模型是一种用于描述粘土的弹塑性本构模型,但也可以用于描述混凝土的力学性能。

该模型将混凝土的弹性和塑性行为进行了描述,通过引入压缩指数和膨胀指数来描述混凝土的塑性行为。

4. 本构模型的应用混凝土的本构模型在工程设计和结构分析中具有重要意义。

弹塑性力学基础与材料变形分析弹塑性力学是力学中的一个重要分支,研究物体在外力作用下的变形和应力响应。

材料的变形分析则是根据弹塑性力学理论,对材料在外力作用下的变形行为进行研究和分析。

本文将介绍弹塑性力学的基础概念和理论,并探讨材料变形分析的方法和应用。

1. 弹性力学基础在弹塑性力学中,弹性是指物体在外力作用下发生的可恢复变形。

弹性力学的基本定律是胡克定律,它描述了物体的应力与应变之间的关系。

根据胡克定律,线性弹性材料的应力与应变呈线性关系,即应力等于弹性模量与应变的乘积。

除了胡克定律,还有切应力与切变变形之间的关系由牛顿黏性定律给出。

2. 塑性力学基础与弹性力学不同,塑性力学是描述物体在外力作用下发生的不可恢复变形的力学学科。

塑性力学的基本理论是流变学,它研究物体在外力作用下的蠕变行为。

塑性变形通常会导致材料内部的晶格滑移和塑性畸变。

在材料受到足够大的应力时,塑性变形将取代弹性变形。

3. 弹塑性力学弹塑性力学是弹性力学和塑性力学的结合,用于描述物体在外力作用下同时发生弹性和塑性变形的情况。

在弹塑性力学理论中,材料的应力应变关系一般采用应力-应变本构关系来表示。

应力-应变本构关系通常是非线性的,可以根据具体材料的特性进行模型建立。

常见的弹塑性本构模型有弹塑性理想化塑性模型和弹塑性可生长模型等。

4. 材料变形分析方法材料变形分析是基于弹塑性力学理论的数值模拟方法,用于预测材料在外力作用下的变形行为。

常用的材料变形分析方法包括有限元法、有限差分法和有限体积法等。

这些方法可以通过研究材料的应力分布、应变分布和位移分布等来揭示材料的本构特性和变形机理。

材料变形分析方法在工程设计和材料选择等方面起着重要的作用。

5. 材料变形分析的应用材料变形分析在工程领域有广泛的应用。

例如,在机械设计中,通过材料变形分析可以预测零件在使用过程中的变形量,以及材料是否会发生塑性变形,从而指导设计者选择合适的材料和结构。

此外,材料变形分析也可以用于材料的疲劳寿命预测、变形加工工艺的优化和材料损伤分析等方面。

结构静力弹塑性分析的原理和计算实例一、本文概述结构静力弹塑性分析是一种重要的工程分析方法,用于评估结构在静力作用下的弹塑性行为。

该方法结合了弹性力学、塑性力学和有限元分析技术,能够有效地预测结构在静力加载过程中的变形、应力分布以及破坏模式。

本文将对结构静力弹塑性分析的基本原理进行详细介绍,并通过计算实例来展示其在实际工程中的应用。

通过本文的阅读,读者可以深入了解结构静力弹塑性分析的基本概念、分析流程和方法,掌握其在工程实践中的应用技巧,为解决实际工程问题提供有力支持。

二、弹塑性理论基础弹塑性分析是结构力学的一个重要分支,它主要关注材料在受力过程中同时发生弹性变形和塑性变形的情况。

在弹塑性分析中,材料的应力-应变关系不再是线性的,而是呈现出非线性特性。

当材料受到的应力超过其弹性极限时,材料将发生塑性变形,这种变形在卸载后不能完全恢复,从而导致结构的永久变形。

弹塑性分析的理论基础主要包括塑性力学、塑性理论和弹塑性本构关系。

塑性力学主要研究塑性变形的产生、发展和终止的规律,它涉及到塑性流动、塑性硬化和塑性屈服等概念。

塑性理论则通过引入屈服函数、硬化法则和流动法则等,描述了材料在塑性变形过程中的应力-应变关系。

弹塑性本构关系则综合考虑了材料的弹性和塑性变形行为,建立了应力、应变和应变率之间的关系。

在结构静力弹塑性分析中,通常需要先确定材料的弹塑性本构模型,然后结合结构的边界条件和受力情况,建立结构的弹塑性平衡方程。

通过求解这个平衡方程,可以得到结构在静力作用下的弹塑性变形和应力分布。

弹塑性分析在结构工程中有着广泛的应用,特别是在评估结构的承载能力、变形性能和抗震性能等方面。

通过弹塑性分析,可以更加准确地预测结构在极端荷载作用下的响应,为结构设计和加固提供科学依据。

以上即为弹塑性理论基础的主要内容,它为我们提供了分析结构在弹塑性阶段行为的理论框架和工具。

在接下来的计算实例中,我们将具体展示如何应用这些理论和方法进行结构静力弹塑性分析。

材料力学中的弹塑性本构模型建立在工程和力学实践中,弹塑性是一种非常重要的材料本构模型。

它能够对许多材料的力学性能进行准确预测,因此在设计和分析中得到广泛应用。

本文将介绍弹塑性本构模型的基本概念和建立方法。

一、弹塑性基本概念弹塑性是一种材料可能表现出的力学特性,它包括两个不同的行为:弹性和塑性。

弹性是指材料恢复原来形状和大小的能力,这是由于分子等微观结构的作用而产生的。

而在材料接受持续变形时,会发生形变不可逆的情况。

这种现象被称为塑性。

当材料被施加应力时,如果应力不超过一定范围,材料会发生弹性形变;一旦应力超过一定界限,材料就会发生塑性变形。

材料的弹塑性是由其微观结构决定的,因此不同的材料会表现出不同的弹塑性特性。

二、弹塑性本构模型的基本原理弹塑性本构模型是描述材料弹塑性问题的一类物理模型。

它基于能量守恒原理,建立材料固体在应力和应变作用下的不同状态之间的关系。

本构模型的目的是把材料行为和材料力学特性建立起来,便于进行物理和工程分析。

所以在材料力学中,弹塑性本构模型是一个非常重要的基本理论。

材料弹塑性本构模型的建立过程包含以下三个步骤。

1. 实验数据获取该步骤是建立弹塑性本构模型的基础。

通过物理实验,可以得到材料的应力-应变曲线,即通过外力施加不同载荷,测量材料在相应的应力状态下的应变表现。

从这些实验数据中可以得到材料的力学特性。

2. 建立本构关系本构关系是弹塑性本构模型中最基本的方程。

它建立材料中的形变应力与形变大小和方向之间的关系。

大多数情况下,本构关系并不只是一个公式,而是一系列方程的集合,不同的方程适用于不同的材料。

在建立本构关系时,通常需要将材料划分为一定数量或限制条件下的应力状态,并在这些状态下建立相应的方程形式。

然后,通过插值或其它数值方法可以精确地计算出材料弹塑性的行为。

3. 参数确定弹塑性本构模型的参数是过程中最难确定的部分。

参数在本构模型中的作用类似于提供具体材料的物理性质或形状。