地层层序的基本类型及其特征

- 格式:pptx

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:31

1间断:沉积间断简称间断,指在沉积过程中出现的中断不连续现象,沉积间断不同于地层缺失,他仅包含一个短暂停止沉积的时间间隔,一般在恢复沉积以前很少或未发生过侵蚀作用,生物的不连续往往反映沉积的不连续或沉积间断,因此常用生物地层方法来推断沉积间断2层型:是指一个已命名的成层地层单位或地层界线的原始或后来被指定作为对比标准的地层剖面或界线。

3 延限带:是指由某一个或多个生物类别的已知地质延限所代表的一段地层体。

作为该生物带定义的一个或多个生物类别是从某段地层序列的化石组合中严格筛选而来的。

“延限”一词具有地层延限和地理延限两种含义。

延限带是指任一生物分类单位在其整个范围内所代表的地层。

种、属、科来划分的。

4标志层:是指一层或一组具有明显特征可作为地层对比标志的岩层。

标志层应当具有所含化石和岩性特征明显、层位稳定、分布范围广、易于鉴别的特点。

标准层一般为沉积岩。

5退积序列:当沉积物的堆积速度小于盆地的沉降速度时冲积扇砂体向源区方向退积,或者向侧向转移,其结果便形成下粗上细的退积型的正旋回沉积层序。

6生物层序律:不同时代的地层中具有不同的古生物化石组合,相同时代的地层中具有相同或相似的古生物化石组合;古生物化石组合的形态、结构愈简单,则地层的时代愈老,反之则愈新7穿时:是指在连续的海侵或海退过程中,一个岩石地层体及其界线与地质时间界面斜交的现象。

8群落:是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系。

我们把在一定生活环境中的所有生物种群的总和叫做生物群落,简称群落。

组成群落的各种生物种群不是任意地拼凑在一起的,而有规律组合在一起才能形成一个稳定的群落。

9极性带:是磁极性地层中的基本单位,通常每个极性带是以自身所特有的极性为基本特征,其时空位置均以上限和下限来区分,这种界限被称为转换带,标志着两种相反极性符号的变化。

极性带的延续时间为10^5——10^6a。

10事件地层:事件地层学是研究利用地质事件及其地质记录来对比地层和确定地层界线的学科,地层学的一个分支。

层序地层学(一)、层序1.层序:层序是由不整合面或与其对应的整合面作为边界的、一个相对整合的、具有内在联系的地层序列,是层序地层学分析的基本地层单元。

2.巨层序或大层序:它是比层序大得多的最高一级层序,可以与旋回层序中的一级旋回对应,包括若干个层序。

在层序地层分级体系中应为一级层序。

3.超层序:超层序是比层序大的二级层序,包括几个层序,一般认为超层序应是比巨层序小比层序大的一类层序,是与二级旋回相对应的二级层序。

4.构造层序:构造层序是以古构造运动界面为边界的一类层序。

构造层序与巨层序或大层序相当,是一级层序。

5.层序地层学:是根据地震、钻井及露头资料,结合有关的沉积环境及古地理解释,对地层格架进行综合解释的一门科学。

6.不整合面:是一个将新老地层分开的界面,具有明显的沉积间断。

7.可容空间:由海平面上升或地壳下沉或这两种作用联合而形成的沉积物可以沉积的空间场所。

指沉积物表面与沉积基准面之间或供沉积物充填的所有空间。

8.海泛面:是一个将新老地层分开,其上下水深明显地急剧变化的一个界面。

初次海泛面:是Ⅰ型层序内部初次跨越陆架坡折的海泛面是水位体系域和海进体系域的物理界面。

最大海泛面:指的是最大海侵时期形成密集段或下超面,在盆地内分布范围最大,为划分海侵体系域和高水位体系域的界面。

河流平衡剖面:即河流中的沉积基准面,当河床底部与该面重合,沉积作用达到动态平衡,沉积物总量等于水流冲刷掉的物质总量;当河床底部高于该面,向下侵蚀;当河床底部低于该面,发生沉积。

9.全球海平面:全球海平面指一个固定的基准面点,从地心到海表面的测量值。

这个测量值随洋盆和海水的体积变化而发生变化,与局部因素无关10.相对海平面:相对海平面是指海平面与局部基准面如基底之间的测量值。

11.密集段或凝缩段、缓慢沉积段(condensed section):是由薄层的深海(湖)沉积物所组成的地层,这类沉积物是在准层序逐步向岸推进,而盆地又缺少陆源沉积物的时期沉积的。

层序地层学:是根据露头、钻井、测井和地震资料,结合有关沉积环境和岩相古地理解释,对地层层序格架进行地质综和解释的地层学分支。

层序:是一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元。

准层序:是以一个海泛面或与之相对应的面为界、有成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。

准层序组:是指由成因相关的一套准层序构成的、具特征堆砌样式的一种地层序列,其边界为一个重要的海泛面和与之可对比的面,有时它可以和层序边界一致。

不整合:是一个将新老地层分开的界面,沿着这个界面有证据表明存在指示重大沉积间断的陆上侵消截或陆上暴露现象。

缓慢沉积段(凝缩层) :指沉积速率很慢( 1—10mm/1000a) 、厚度很薄、富含有机质、缺乏陆源物质的半深海和深海沉积物,是在海平面相对上升到最大、海侵最大时期在陆棚、陆坡和盆地平原地区沉积形成的。

体系域:指一系列同期沉积体系的集合体。

沉积体系:指具有成因联系的、相的三维空间。

海泛面:是一个新老底层的分界面。

他们常常是平整的,仅有米级的地形起伏,但穿过这个界面会有证据表明水深的突然增加。

可容空间:指供沉积物潜在堆积的空间。

相对海平面:指海平面与局部基准面之间的测量值。

准层序:是一层序地层分析中最基本的沉寂单元,是一个一海泛面或与之相对应的面为界的、成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。

准层序的边界:是一个海泛面及与之相关的界面。

大多数准层序边界海泛面均存在着深水沉积与浅水沉积的一个截然界面。

准层序沉积特征:是一个向上沉积水体不断变浅的序列,层厚向上增大,生物扰动向上减少,沉积相向上指示水深变浅,三维空间上表现简单的冲刷和变粗的趋势。

准层序形成环境:一个完整准层序的形成是与海平面相对升降变化密切相关的。

在准层序形成的第一阶段,沉积物的沉积速率大与海平面相对上升速率或海平面处于相对下降阶段。

此时沉积物不断向前推进,较浅水沉积相上覆在相对较深水沉积上,形成自下而上沉积水体由深变浅的准层序沉积序列。

地史与大地构造一、地史(一)地质年代地质年代又称为地质时代,是指各种地质事件(如地层的形成)发生的时代和年龄,它包括两方面的含义:一是指地质事件发生距今的实际年数,称为绝对地质年代。

二是指地质事件发生的先后顺序,称为相对地质年代。

1、绝对地质年代绝对地质年代,又称为同位素地质年龄,单位以百万年计。

它是依据岩石中所含放射性元素及其蜕变产物的比例,用衰变常数(半衰期)进行计算和确定。

2、相对地质年代相对地质年代是依据地层形成的顺序和生物演化规律的原理来划分和确定,分别叫做地层层序律和生物层序律。

(1)地层层序律沉积物的形成是由下而上一层一层的叠置起来的,先沉积的在下面,后沉积地在上面,沉积岩层这种正常的层序关系,反映了沉积历史的先后,具有下老上新的相对关系,称为地层层序律。

地层层序律只能确定岩层的相对新老关系,而不能解决地层归属及不同地区地层时代对比问题。

沉积岩的正常层序(2)生物层序律地球上的生物,经历了由简单到复杂,由低级到高级的发展过程,而且生物的进化是不可逆的,也就说任何一种生物一经灭绝,在以后的演化过程中,绝对不再重复出现,同时生物演化的历史,又使生物不断适应生活环境的过程。

在不同环境的地质历史时期,必定有不同的生物种属和生物群,所以地质年代越老的地层,保存的生物化石越低级简单,地质年代新的地层,保存的生物化石越高级复杂,称为生物层序律。

利用生物层序律就可以确定地层时代的归属和不同地区地层时代的对比问题。

生物演化系谱3、地质年代表通过对全世界各地区地层剖面的划分和对比,综合岩石同位素年龄测定和古生物研究资料,结合我国实际,将地球发展演化的历史,按从新到老的顺序,进行系统性的排列,编制而成的年表,称为地质年代表。

地质年代表的内容包括了地质年代划分的顺序、名称、代号和绝对年龄,以及历次重大构造运动和生物演化规律。

它简明扼要地反映了地壳发展的主要特征,便于地质工作对比应用。

(二)地层单位地层是地壳发展过程中,先后形成的具有一定层位的层状或非层状岩石的总称,是一定地质年代内形成的各种岩石。

第二章地层层序及特征实习区柳江盆地地层属于华北型,除普遍缺失上奥陶统、志留系、泥盆系、下石炭统、中下三叠统、白垩系及第三系之外,其它时代地层发育较好,出露较全,各地层单位划分标志清楚,化石较丰富,地层特征具有一定的代表性。

全区范围内出露的地层有上元古界青白口系,下古生界寒武系和中下奥陶统,上古生界中上石炭统和二叠系,中生界上三叠统和侏罗系,以及新生界第四系(表1-1)。

各时代沉积地层分布占本区总面积的2/3左右,其中第四系分布最广,中生界次之,其它时代地层零星分布。

现自老而新分述如下。

第一节元古界青白口系(Qb)青白口系(Qb)在实习区包括长龙山组和景儿峪组。

形成于至今800 Ma~1000 Ma。

层型命名于北京西北约50km之青白口。

1.长龙山组Qbc该组是本区内最老的沉积地层,沉积不整合覆于上太古界绥中花岗岩之上,主要分布在盆地的东部张岩子—东部落和南部鸡冠山等地,以张岩子村西剖面最好,厚度91m。

下部为灰白色厚层状粗粒长石石英砂岩,底部含砾石,海成波痕和交错层理发育,含海绿石。

上部为紫红色、褐黑色、黄绿色页岩夹蛋青色、紫红色泥岩。

由两个砂岩—页岩韵律构成。

属典型滨海相至浅海相沉积。

2.景儿峪组Qbj景儿峪组最初命名地点在河北省蓟县城北景儿峪村,分布与长龙山组基本一致,在李庄村北出露较全,厚度38m。

本组岩性由碎屑岩、粘土岩过渡到碳酸盐沉积,具有海侵沉积特点,与长龙山组整合接触。

其分界标志层是以其底部黄褐色或带铁锈色的中细粒铁质(含海绿石)石英砂岩。

底部为黄绿色、黄褐色中—细粒含海绿石石英砂岩。

中部为紫红色、黄绿色薄层状泥岩夹钙质泥岩,水平层理发育。

上部为蛋青色中—薄层泥灰岩夹薄层紫红色泥岩,泥灰岩细腻性脆,易于辨认,是本组与上覆府君山组分界的标志。

其底部中细粒长石石英砂岩具大型浪成波痕,海相特征明显,因此本组属滨海相至浅海相沉积。

第二节下古生界Pz1本区古生界地层发育良好,与华北广大地区极为相似。

层序地层学层序地层学是一门关于地球历史和地质结构的学科,也被称为地层学。

它研究地球表面各个层次的形成、演变、叠置、形态、性质性质和含矿条件等问题。

层序地层学是地质学中的一支重要学科,通过对地质历史进行层序分析,揭示出地球历史的演化过程和构造变化规律,对于理解地球演化史、指导矿产资源勘探开发、支持地质工程和环境保护等具有重要的意义。

下面是层序地层学的详细介绍。

一、层序地层学的概述层序地层学的研究对象是地球表层及其下部岩石的垂直柱状截面(地层柱)、水平展布面(地层露头)、空间分布(地层相)和时空演化过程。

它研究的目的是根据岩性、结构、古生物化石、古地理和特征地质事件等方面的特征,建立地层序列和地层层位,随着研究范围的不同,可以分为区域层序分析、盆地地层学、海相地层学、非海相地层学、构造地层学等。

层序地层学的研究方法主要包括岩石与古生物学、构造地层学、地震地层学、地球化学等方面的技术手段,通过对各种地质现象进行分析和比较,以正确的地图解读和理解,建立真实的地质模型。

二、层序地层学的研究目的和意义1. 研究地球历史和地质构造演化层序地层学的一个主要目的是了解地球历史和地质构造演化。

地球历史是地层学的主要内容之一,通过层次系统对地球历史进行分段和分类,对过去地球环境的演化和特征进行研究,可以推断出古环境、古地理、古气候和地球演化史的重要信息。

2. 指导矿产资源的勘探和开发层序地层学还可以指导矿产资源的勘探和开发。

通过对地层中各种矿产赋存环境、古地理环境和矿床类型的研究,可以确定矿床的分布规律和含矿性质的特征,从而提高矿床的勘探效果和开采利用效率。

3. 支持地质工程和环境保护层序地层学还可以支持地质工程和环境保护。

地层信息可以为工程地质勘察、工程建设和水文地质调查等提供有力的支持,帮助工程师设计科学合理的工程方案,为环境保护、资源可持续性利用和人类生存提供保障。

三、层序地层学的基本概念1. 地层地层是以一定标志为界限所划分出来的,具有一定厚度和广泛垂直分布的自然地质单元。

石油天然气新进展学号:131080289姓名:周道琛专业:地球探测与信息技术1.层序地层的主要概念及层序形成的主要控制因素:层序地层学:是根据露头、钻井、测井和地震资料,结合有关沉积环境和岩相古地理解释,对地层层序格架进行地质综和解释的地层学分支。

层序:层序是一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的底层单元,一个沉积层序可以包含若干个不同类型的沉积体系域以及准层序组和准层序。

准层序:一个关的岩层或岩层组组成,与之相对应的界面为界。

它由成因相关的岩层或岩层组组成,并以洪泛面和与之相对应的界面为界。

体系域:由小层序和组成层序的次级单元的一个或多个小层序组形成的同期沉积体系的联合体称为沉积体系域。

体系域的解释是建立在小层序堆叠型式、与层序的位置关系和层序边界类型的基础上。

控制层序的四个因素:一个沉积层序的岩性和地层叠置样式常受四个基本因素的综合影响:构造沉降、全球海平面升降、沉积物供给速率、气候。

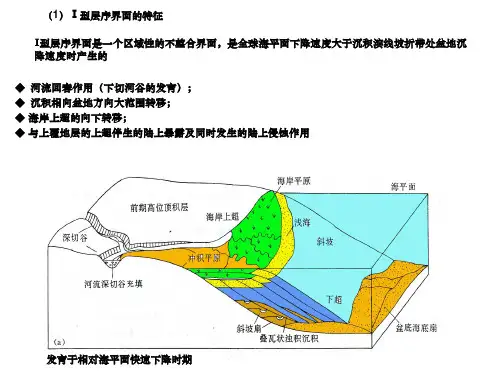

2.层序界面及低位体系域、陆架边缘体系域、海侵体系域、高位体系域、海退体系域的特征及成因Ⅰ型不整合(层序界面),其边界以与河流复壮作用、岩相的向盆地方向转移、海岸上超的向下转移以及上覆地层的上超伴生的陆上暴露及同时发生的陆上侵蚀作用为特征。

由于岩相向盆地方向的大规模迁移,I型层序边界上下会出现非海相地层或很浅的海相岩层(如层序边界之上的辫状河道或河口湾砂岩),直接盖在层序界面以下的较深水海相岩层。

II型不整合:II型不整合(层序边界)形成时,相对海面可能在高位顶积层的整个近源部份降落,但没有降落到退覆坡折处。

这时形成的层序边界,不是那种以河流下切和海底扇沉积为特征的层序边界—II型层序边界(不整合)。

在地震资料上,可通过退覆坡折向大陆方向的湾岸上超的向下迁移而识别出。

低水位体系域:低水位体系域是在海平面缓慢下降,然后又开始缓慢上升阶段的沉积。

在不同的盆地边缘发育不同的低水位体系域。

地层学——层序地层概念简介译者:王立群层序地层学是试尝关联相对海平面转变到沉积层的一门地质学方面的相对较新的分支。

该方式的基础是依照等时界面的识别进行地层作图(例如:地下不整合面、最大洪泛面),因此其大体点是放在年代地层框架上。

层序地层学是校正只强调岩性特点相似性而没有时刻意义的岩性地层学方式的最好选择。

名称中的“层序”涉及旋回沉积,而术语中的“地层学”涉及如下地质进程:一、沉积物形成的地质进程。

二、透过地球表面的时空,这些沉积物如何转变的进程。

目录:1、重要的界面1—1、层序界面1—2、准层序界面2、准层序和准层序组的类型3、地质时期的海平面4、经济意义5、参考文献1、重要的界面1—1、层序界面层序边界被以为是最重要的界面。

层序边界被概念为不整合面或与其相关的整合面。

多期河流砂岩体常常充填与层序边界相关联的海平面下降形成的深切河谷。

层序边界上的深切河谷在侧向上可与河间地域,形成于深切河谷边缘的古土壤相对照。

河谷充填在成因上与先期形成的下覆沉积系统无关。

依照多期砂岩沉积的其它类型有四种区别深切河谷充填的标准:一、比河谷内单河道侵蚀面散布更普遍的高侵面,在区域上可普遍对照。

二、在与下覆地层单元相对照时,相组合反映出盆地在岩相上向前移动。

3、河谷侵蚀面侵蚀掉前期形成的体系域而且在海岸产生时刻距离。

4、增加的河道充填和向上变细的剖面或反映增加可容空间的河流系统特点的转变。

和深切河谷相关的砂岩体是良好的储集层。

目前在这些岩体的对照和散布研究上还存在问题。

层序地层学原理和重要界面的识别有助于解决这些问题。

1—2、准层序界面次要的界面是准层序界面,只是也有人建议描述准层序边界的洪泛面与层序边界相较在侧向上散布更为普遍。

这是因为海岸平原与内陆架相较其倾斜度低的缘故。

准层序边界能够用界面上的物理和化学属性的不同相区别,它们是:地层水的含盐度、碳氢化合物的性质、孔隙度、紧缩速度和矿物学特点。

准层序边界不阻止油气的聚集,可是它能够抑制储层垂向上的联系。

层序地层学总结理论部分:1层序地层学的基本概念层序:一套相对整一的、成因上有联系的地层,顶、底以不整合和可以与之对比的整合为界所限定的三维沉积组合体。

体系域;同一时期内具成因联系的沉积体系组合,为层序构成单元。

每个体系域都解释为与全球海水面变化曲线的某一特定间段。

基准面:分割侵蚀作用与沉积作用的理论均衡面。

“在该面之上,沉积物不能停留;在该面之下,可以发生沉积作用和埋藏作用”。

可容纳空间;指可供沉积物堆积的空间,是海平面升降变化和构造沉降二者的函数。

(=全球海面变化增量+盆地沉降增量+沉积压实增量)最大海泛面;一个层序中最大海侵时形成的界面,是海侵体系域与高位体系域的分界面,是海侵体系域的顶界面并被上覆的高位体系域下超。

密集段:指在极缓速度下沉积的地层段,一般很薄,缺乏陆源物质,发育于海平面相对上升到最大,海岸线海侵最大时期,沉积于陆架、陆坡和盆地平原地区。

其代表大陆边缘饥饿性沉积时期内的缓慢沉积作用,并且能够与下超面相对应。

2其他概念及知识点层序地层学:研究以侵蚀面或无沉积作用面、或者与之可以对比的整合面为界的、重复的、成因上有联系的地层的年代地层框架内岩石间的关系。

准层序;由相对整合、成因上相关的层或层组所组成的序列,以海(湖)泛面和与之可以对比的面为界。

相当于四级或五级沉积旋回。

准层序组;由成因上相关的若干小层序所组成的序列,其垂向上构成一个特征的叠加型式。

准层序组内的各小层序的叠加型式有前积、退积和加积三种。

不整合:一个分开新老地层的界面,沿着这个面存在陆上侵蚀削截(在某些地区为可与之对比的海底侵蚀面)的证据,或者存在明确重要沉积间断的陆上暴露的证据,并具有的明确的沉积间断。

Ⅰ型不整合;发育于快速的海平面下降、更迅速的构造沉降期。

海岸线可能移至陆架边缘,伴随着陆架下切谷的发育和海底峡谷的深切作用,陆表遭受广泛的侵蚀作用。

碎屑岩块沿着峡谷体系被搬运至陆架斜坡的底部,形成了广泛的低水位体系域。

层序地层学的基本概念层序、体系域、与准层序概念之异同与比较一.层序层序指一套相对整一的、成因上有联系的、其顶底面以不整合面或者与这些不整合面可以对比的整合面为界的地层(V ail,1977)。

层序是在海平面升降周期曲线上相邻的两个下降速度转折点之间沉积的,它由一套体系域所组成。

依据层序单元底部界面(不整合类型),层序可分为两种:I型层序和II型层序。

我国陆相沉积盆地中,大多数地层发育的是I型层序,国外的海相层序也是如此。

1.1 I型层序I型层序底部以I型层序边界为界,顶部以I型或II型层序边界为界。

I型层序边界(图1-1)以与河流复壮作用、岩相的向盆地方向转移、海岸上超的向下转移以及上覆地层的上超伴生的陆上暴漏及同时发生的陆上侵蚀作用为特征。

作为岩相向盆地方向转移的结果,非海相或很浅的海相岩层,如层序边界之上的辫状河道或河口湾砂岩,可能直接盖在界面以下的较深水海相岩层。

如下临滨砂岩或者陆架泥岩之上,而没有穿插着在中间沉积环境中沉积的岩石。

I型层序界面经解释为全球海面下降速度超过在沉积滨线坡折带处盆地沉降速度,在该处产生海面相对下降时形成的,即海面相对下降超过推覆坡折点后形成的层序。

图1-1 I型层序1.2 II型层序II型层序底部以II型层序边界为界,顶部以I型或II型层序边界为界。

II型层序边界(图1-2)的特征沉积滨岸线坡折带朝陆地方向的水上和暴露和海岸上超的向下转移;然而,它既没有与河道回春所用伴生的陆上侵蚀,也没有岩相的朝盆地方向转移。

沉积滨线坡折带朝陆地方向上覆地层的上超,也是II型层序边界的特征。

II型层序边界是全球海面下降速度小于沉积滨线坡折带处盆地沉降速度时形成的,因此在这个位置上没有发生海平面相对下降。

图1-2 II型不整合二、体系域体系域是指一系列同期沉积体系的组合(systems tract)。

体系域是一个三维沉积单元,是由一系列具有内在成因联系的、同时代的沉积体系所组成的地层单元。

一、名词解释1、层序地层学:层序地层学是在地震地层学基础上发展起来的一门相对新兴的地层学分支学科,研究以侵蚀面或无沉积作用面、或者与之可以对比的整合面为界的、重复的、成因上有联系的地层的年代地层框架内岩石间的关系的学科。

2、地震地层学:是根据地震资料总的地震特征来划分沉积层序,分析沉积相和沉积环境,进一步预测沉积盆地的有利油气聚集带的一门学科。

是一门利用地震资料来研究地层和沉积相的地学分支学科。

它是地球物理学与地层学概念、地震技术与沉积学理论结合的新范畴。

3、层序:是一套相对整一的、成因上有联系的、其顶、底面以不整合面或与这些不整合面可以对比的整合面为界的地层。

层序是对应于海面升降周期曲线上相临的两个下降速度转折点(翼拐点)之间沉积的,它由一套体系域组成。

是层序地层学研究的基本单元。

4、凝缩层:又称浓缩层、密集段、缓慢沉积段,以沉积速率极低为特征的一种薄的海(湖)相沉积地层层段(沉积速率小于10-100mm/万年),是在相对海面上升到最大、水域扩大最大时期(海岸线海侵最大时期)在外陆架、陆坡和盆地底部沉积的沉积物。

一般由厚度很薄的、缺乏陆源物质的半深海和深海沉积物组成5、超覆:当相对海(湖)平面上升时,沉积盆地的水体逐渐扩大,沉积范围也逐渐扩大,在盆地的边缘地带,越来越新的沉积地层依次向陆地方向扩展,逐渐超越下面的较老地层,直接覆盖于盆地边缘陆地的剥蚀面上,形成不整合接触,称为超覆。

6、退覆:当相对海(湖)平面下降时,部分海(湖)水退出陆地,陆地面积相对扩大,海水或湖水面积相对缩小,即海(湖)退。

在地层垂直剖面上,自下而上沉积物粒度由细变粗;由于水体面积越来越小,在盆地边缘新形成的岩层分布面积小于老地层面积,从而形成了退覆现象。

7、基准面:分隔沉积区和剥蚀区的物理面。

8、基准面旋回:地层基准面并不是一个完全固定不变的界面,它在变化过程中总是表现出向基准面幅度最大值或最小值单向移动的趋势,构成一个完整的基准面上升或者下降旋回,这种基准面的一个上升或下降的旋回称为基准面旋回。