位错的基本结构

- 格式:ppt

- 大小:3.49 MB

- 文档页数:6

说明刃型位错的结构特点

刃型位错是一种基本位错类型,指的是晶体中沿着刃形晶体面发生的

位错。

它是一种线状位错,具有以下结构特点:

1.一条直线:刃型位错沿着晶体的刃形晶面产生,呈现出一条直线的

形态,且直线方向与晶体的刃线平行。

2.相邻层错向相反:刃型位错是由两个相邻的基本位错组成的,这两

个基本位错的方向相反,形成一个锯齿状的线状位错。

3.弯曲现象:与直线位错不同,刃型位错有时会出现弯曲现象。

这是

因为刃面晶体表面的切应力引起的,导致位错在晶体内部产生弯曲。

4.可以产生排列错:由于刃型位错是由两个基本位错组成,若位错线

与样品表面平行,则产生排列错。

这种排列错可通过电子显微镜观察并计数。

综上所述,刃型位错是一种晶体中常见的位错类型,它具有线状位错

的特点,沿着刃形晶面发生。

刃型位错的结构特征是由两个基本位错组成,相邻的基本位错的方向相反,且随着切应力的作用,位错线可能会出现弯曲。

刃型位错对材料性能具有影响,因此研究刃型位错结构特点对于理解

材料的力学性质以及物理性质至关重要。

材料科学基础位错理论位错理论是材料科学领域中的重要概念之一、它是位错理论与晶体缺陷之间相互关联的核心。

本文将从位错的定义、分类和特征出发,进一步介绍位错理论的基本原理和应用。

首先,位错是固体晶体结构中的一种缺陷。

当晶体晶格中发生断裂、错位或移动时,就会形成位错。

位错可以被看作是晶体中原子排列的异常,它具有一定的形态、构型和特征。

根据位错发生的方向和类型,位错可分为直线位错、面位错和体位错。

直线位错是沿晶体其中一方向上的错排,常用符号表示为b。

直线位错一般由滑移面和滑移方向两个参数来表征。

滑移面是指位错的平移面,滑移方向是位错在晶体中的移动方向。

直线位错可以进一步分为边位错和螺位错。

边位错的滑移面为滑移方向的垂直面,螺位错则是在滑移面上存在沿位错线方向扭曲的位错。

面位错是晶体晶格上的一次干涉现象,即滑移面上的两部分之间发生错排。

面位错通常由面位错面和偏移量来描述。

面位错可以是平面GLIDE面位错、垂直GLIDE面位错或螺脚面位错。

体位错是沿体方向上的排列不规则导致的位错。

体位错通常是由滑移面间的晶体滑移产生的。

位错理论的基本原理是通过研究位错在晶体中的移动机制和相互作用,来理解材料的塑性变形和力学行为。

位错理论最早由奥斯勒(Oliver)于1905年提出,他认为材料的塑性变形是由于位错在晶体中游走和相互作用所引起的。

这一理论为后来的位错理论奠定了基础。

位错理论的应用非常广泛。

在材料加工和设计中,位错理论被广泛用于控制材料的力学性能和微观结构。

通过控制位错的生成、运动和相互作用,可以获得理想的材料性能。

同时,位错理论也被用于研究材料的磁性、电子输运和热传导性能等方面。

此外,位错理论也在材料的缺陷工程和腐蚀研究中发挥着重要作用。

通过控制位错的形态和分布,在材料中引入有利于抵抗腐蚀的位错类型,可以提高材料的抗腐蚀性能。

位错理论也可以用于解释材料的断裂行为和疲劳寿命等方面。

总结起来,位错理论是材料科学基础中的重要内容。

位错的基本类型和特征晶体在不同的应力状态下,其滑移方式不同。

根据原子的滑移方向和位错线取向的几何特征不同,位错分为刃位错、螺位错和混合位错。

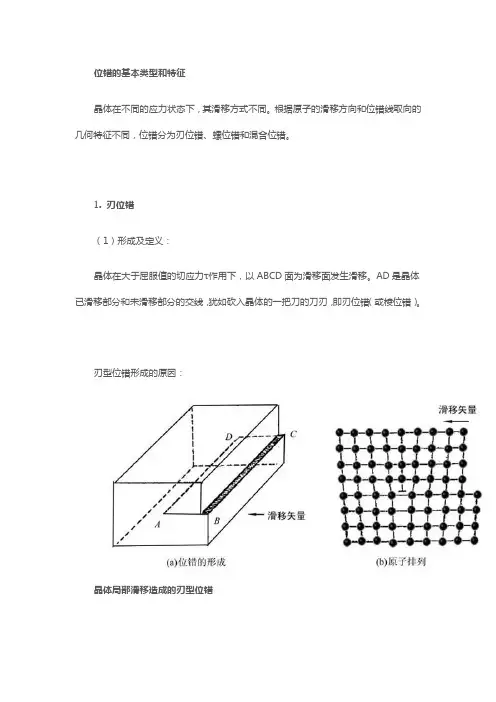

1. 刃位错(1)形成及定义:晶体在大于屈服值的切应力τ作用下,以ABCD面为滑移面发生滑移。

AD是晶体已滑移部分和未滑移部分的交线,犹如砍入晶体的一把刀的刀刃,即刃位错(或棱位错)。

刃型位错形成的原因:晶体局部滑移造成的刃型位错(2)几何特征:位错线与原子滑移方向相垂直;滑移面上部位错线周围原子受压应力作用,原子间距小于正常晶格间距;滑移面下部位错线周围原子受拉应力作用,原子间距大于正常晶格间距。

刃型位错的分类:分类:正刃位错,“┴”;负刃位错,“┬”。

符号中水平线代表滑移面,垂直线代表半个原子面。

(3)刃型位错的结构特征①有一额外的半原子面,分正和负刃型位错;②位错线可理解为是已滑移区与未滑移区的边界线,可是直线也可是折线和曲线,但它们必与滑移方向和滑移矢量垂直;③只能在同时包含有位错线和滑移矢量的滑移平面上滑移;④位错周围点阵发生弹性畸变,有切应变,也有正应变;点阵畸变相对于多余半原子面是左右对称的,其程度随距位错线距离增大而减小。

就正刃型位错而言,上方受压,下方受拉。

⑤位错畸变区只有几个原子间距,是狭长的管道,故是线缺陷。

2. 螺位错(1)形成及定义:晶体在外加切应力τ作用下,沿ABCD面滑移,图中AD线为已滑移区与未滑移区的分界处。

由于位错线周围的一组原子面形成了一个连续的螺旋形坡面,形成螺位错。

晶体局部滑移造成的螺型位错(2)几何特征:位错线与原子滑移方向相平行;位错线周围原子的配置是螺旋状的。

螺型位错的分类:有左、右旋之分。

它们之间符合左手、右手螺旋定则。

(3)结构特征①螺型位错的结构特征无额外的半原子面,原子错排是轴对称的,分右旋和左旋螺型位错;②螺型位错线与滑移矢量平行,故一定是直线,位错线移动方向与晶体滑移方向垂直;③滑移面不是唯一的,包含螺型位错线的平面都可以作为它的滑移面;④位错周围点阵也发生弹性畸变,但只有平行于位错线的切应变而无正应变,即不引起体积的膨胀和收缩;⑤位错畸变区也是几个原子间距宽度,同样是线位错。

2.2 位错的基本概念晶体中的线缺陷是各种类型的位错。

其特点是原子发生错排的范围,在一个方向上尺寸较大,而另外两个方向上尺寸较小,是一个直径为3—5个原子间距,长几百到几万个原子间距的管状原子畸变区。

虽然位错种类很多,但最简单,最基本的类型有两种:一种是刃型位错,另一种是螺型位错。

位错是一种极为重要的晶体缺陷,对金属强度、塑变、扩散、相变等影响显著。

一位错学说的产生位错:晶体中某处一列或若干列原子有规律的错排。

意义:(对材料的力学行为如塑性变形、强度、断裂等起着决定性的作用,对材料的扩散、相变过程有较大影响。

)人们很早就知道金属可以塑性变形,但对其机理不清楚。

在位错被提出之前,人们对晶体的塑性变形作了广泛的研究。

实验发现在塑性变形的晶体表面存在大量的台阶,因此,提出了塑性变形是通过晶体的滑移来实现的观点。

晶体的滑移过程如图1所示。

根据晶体塑性变形后台阶产生的方向,发现滑移总是沿着某些特定的晶面和晶体学方向进行的。

这些晶面被称为滑移面;晶体学方向被称为滑移方向。

一个滑移面和其面上的一个滑移方向组成一个滑移系。

当外界应力达到某一临界值时,滑移系才发生滑移,使晶体产生宏观的变形,将这个应力称之为临界切应力。

本世纪初到30年代,许多学者对晶体塑变做了不少实验工作。

1926年弗兰克尔利用理想晶体的模型,假定滑移时滑移面两侧晶体象刚体一样,所有原子τ=G/2π(G为切变模量),与实验结果相比相差3—4同步平移,并估算了理论切变强度mτ值也为G/30,仍与实测临个数量级,即使采用更完善一些的原子间作用力模型估算,m界切应力相差很大。

这一矛盾在很长一段时间难以解释。

1934年泰勒(G.I.Tayor),波朗依(M.Polanyi)和奥罗万(E.Orowan)三人几乎同时提出晶体中位错的概念。

泰勒把位错与晶体塑变的滑移联系起来,认为位错在切应力作用下发生运动,依靠位错的逐步传递完成了滑移过程,如图2。

与刚性滑移不同,位错的移动只需邻近原子作很小距离的弹性偏移就能实现,而晶体其他区域的原子仍处在正常位置,因此滑移所需的临界切应力大为减小。

位错规律总结位错是晶体中原子或离子的位置偏离其理想的坐标位置,可以导致晶体的畸变和性质的变化。

位错规律是研究位错形成和运动的基本原理和关系的科学,对于理解晶体缺陷行为、晶体生长、相变及其它相关现象具有重要意义。

下文将详细介绍位错规律及其总结。

1.位错分类根据晶体中原子位移方向和位移面的不同,位错可以分为线位错、面位错和体位错。

线位错是晶体中一维的位错,描述了某一面或平行于某一方向面的原子位置发生偏移。

常见的线位错有边位错和螺旋位错。

面位错是晶体中二维的位错,描述了某一层面或平行于某一层面的原子位置发生偏移。

常见的面位错包括错配位错、平移位错和层错。

体位错是晶体中三维的位错,描述了晶体中原子整体发生平移的情况。

体位错可以看作是线位错或面位错的堆叠。

2.位错的形成和移动位错的形成通常由外界应力或温度变化引起。

当晶体中的原子或离子受到应力作用时,原子可能发生位移以消除或缓解应力。

这种位移会导致新的晶体结构缺陷形成,即位错的形成。

位错的移动可以通过原子的滑移或旋转来实现。

滑移是指位错沿晶体晶面发生平行位移,而旋转则是指位错沿某一方向发生转动。

位错的移动过程中,原子之间发生相互切变、滑动和扩散,从而引起位错的传播和畸变。

3.位错的影响位错对晶体的性质和行为具有重要影响。

首先,位错会引起晶体的畸变。

位错形成后,晶体中的原子排列发生变化,导致晶体形状和结构的变化。

这种畸变可以通过适当的外界条件下进行修正,如加热退火或应力释放。

其次,位错会影响晶体的力学性能。

位错会引起晶体中应力场的存在,导致力学性能如强度、韧性、硬度等发生变化。

一些金属的加工硬化、回复等性质变化都与位错的运动和积累有关。

此外,位错还会影响晶体的电学和输运性能。

位错附近的原子排列不规则,会导致晶体中电荷的扩散障碍、介质常数的变化和电导率的变化,从而影响晶体的电学性质和输运行为。

4.位错和晶体缺陷位错是晶体中最常见的缺陷之一。

晶体中的其他缺陷如点缺陷、面缺陷等也与位错有密切关系。

位错的基本类型和特征位错的基本类型和特征什么是位错?位错(dislocation)是晶体中的一种结构缺陷,它代表了晶体中原子排列的变形和重组。

位错的存在对晶体的物理性质和机械性能具有重要影响。

位错的基本类型位错可以分为以下几个基本类型:1.直线位错:也称为边界位错(edge dislocation),可看作两个晶体之间的边界。

它是晶体中某个层面与其上方、下方的层面之间原子排列不一致所形成的。

2.螺旋位错:也称为线性位错(screw dislocation),是晶体中绕某一点形成螺旋状结构的位错。

它是由某一平面与其上方或下方的层面之间原子排列不一致所形成的。

3.混合位错:是直线位错和螺旋位错相互结合形成的位错。

位错的特征位错在晶体中具有以下特征:•位错存在与位错线(dislocation line)上,其形状可以是直线、螺旋状或弯曲的。

•位错的长度可以从纳米级到微米级,取决于材料的结晶度和应变状态。

•位错引入了局部应变场,使得晶体中原子间的距离发生变化。

•位错会导致局部应力场的形成,其中位错线附近有压应力和拉应力。

•位错可以移动和增殖,对物质的可塑性和断裂行为起重要作用。

位错的影响位错的存在对材料的性质和行为具有重要影响:•位错可以增加材料的塑性,使其具有更好的变形能力和可塑性。

•位错可以使材料的强度和硬度发生变化,影响其力学性能。

•位错还可以影响材料的电学、热学和光学性能,改变其导电性、热导率和光学吸收等特性。

•位错在材料的断裂行为中起重要作用,影响材料的断裂强度和断裂方式。

结论位错作为一种晶体中的结构缺陷,具有不可忽视的重要性。

通过研究位错的基本类型和特征,我们可以更好地理解材料的结构和性质,为材料的设计和应用提供更好的基础。

参考文献:1.Hirth, J. P., & Lothe, J. (1992). Theory of dislocations.Wiley.2.Hull, D., & Bacon, D. J. (2001). Introduction todislocations (Vol. 952). Butterworth-Heinemann.补充位错的性质和应用位错的形成原因位错的形成主要是由于晶体生长和形变过程中的原子排列不完美引起的。