部编人教版五年级语文上册第11课《古诗三首》教案含教学反思

- 格式:docx

- 大小:29.66 KB

- 文档页数:22

精品文档 用心整理

资料来源于网络 仅供免费交流使用 《古诗三首》教学反思

本课安排的三首古诗都是爱国主题的。三首诗的作者分别从不同的角度表达了自己对祖国的热爱之情。

《示儿》是南宋爱国诗人陆游的绝笔之作。简短的几句话,饱含着诗人至死不渝的爱国情怀。读这样的诗,让我们真切地感受到一位爱国诗人毕生的心事和无限的希望,表达了作者渴望收复失地,统一祖国的强烈的爱国热情。

《题临安邸》通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

《已亥杂诗》以祈祷天神的口吻,呼唤着风雷般的变革,以打破清王朝束缚思想、扼杀人才造成的死气沉沉的局面,表达了作者解放人才,变革社会,振兴国家的愿望。

完成本课的教学之后,我觉得我采用的教学方法取得的效果是很好的。

首先我设置情境导入,了解诗人。例如在教学《示儿》时,我设置了这样一幅画面在多媒体上展示:一位生命垂危的老人躺在床上,对站在窗前的儿子说着什么。看到这幅画面之后,孩子们马上会产生的疑问是:这位老人是谁?他在干什么?然后出示课题《示儿》,引出诗人陆游,对陆游进行介绍。

其次,我让学生借助汉语拼音读古诗,把古诗读正确、流利,然后借助注释用自己的话说一说诗句的意思。如教学《题临安邸》这首精品文档 用心整理

资料来源于网络 仅供免费交流使用 诗的时候,我让学生先自己说一说,然后和同桌交流,最后小组内交流诗句的意思。

第三,在理解诗句意思的基础上想象诗句描绘的情景,感悟诗人要表达的思想情感。仍以《题临安邸》为例。借助插图学生们会想到:这首诗的前两句描绘的是在西湖之上歌舞升平,人们沉醉在太平盛世之中。那么想象后两句诗描绘的画面就出现了障碍。此时我马上给学生介绍了本首诗写作的背景和历史上的南宋、北宋的知识。也就是把“杭州”和“汴京”的拓展。这样学生们马上想到:现在祖国还没有统一,可是统治者却毫无斗志只知道贪图安逸享乐,那么诗人所要表达的讽刺之意马上从学生的口中涌了出来。

第四单元

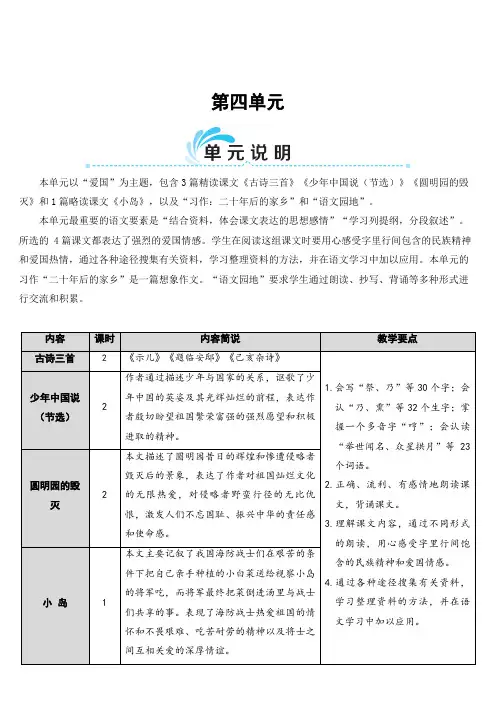

本单元以“爱国”为主题,包含3篇精读课文《古诗三首》《少年中国说(节选)》《圆明园的毁灭》和1篇略读课文《小岛》,以及“习作:二十年后的家乡”和“语文园地”。

本单元最重要的语文要素是“结合资料,体会课文表达的思想感情”“学习列提纲,分段叙述”。所选的 4篇课文都表达了强烈的爱国情感。学生在阅读这组课文时要用心感受字里行间包含的民族精神和爱国热情,通过各种途径搜集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。本单元的习作“二十年后的家乡”是一篇想象作文。“语文园地”要求学生通过朗读、抄写、背诵等多种形式进行交流和积累。

内容 课时 内容简说 教学要点

古诗三首 2 《示儿》《题临安邸》《己亥杂诗》

1.会写“祭、乃”等30个字;会认“乃、熏”等32个生字;掌握一个多音字“哼”;会认读“举世闻名、众星拱月”等23个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3.理解课文内容,通过不同形式的朗读,用心感受字里行间饱含的民族精神和爱国情感。

4.通过各种途径搜集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。 少年中国说

(节选) 2 作者通过描述少年与国家的关系,讴歌了少年中国的英姿及其光辉灿烂的前程,表达作者殷切盼望祖国繁荣富强的强烈愿望和积极进取的精神。

圆明园的毁灭 2 本文描述了圆明园昔日的辉煌和惨遭侵略者毁灭后的景象,表达了作者对祖国灿烂文化的无限热爱,对侵略者野蛮行径的无比仇恨,激发人们不忘国耻、振兴中华的责任感和使命感。

小 岛 1 本文主要记叙了我国海防战士们在艰苦的条件下把自己亲手种植的小白菜送给视察小岛的将军吃,而将军最终把菜倒进汤里与战士们共享的事。表现了海防战士热爱祖国的情怀和不畏艰难、吃苦耐劳的精神以及将士之间互相关爱的深厚情谊。

习作 3 二十年后的家乡 1.审清题目要求,明确写作主题。

2.围绕主题大胆想象二十年后的家乡的样子,把想象到的场景或事件完整生动地描述出来。

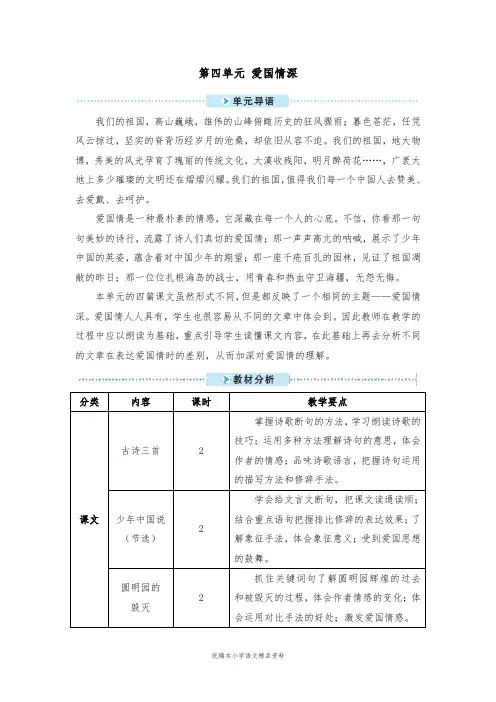

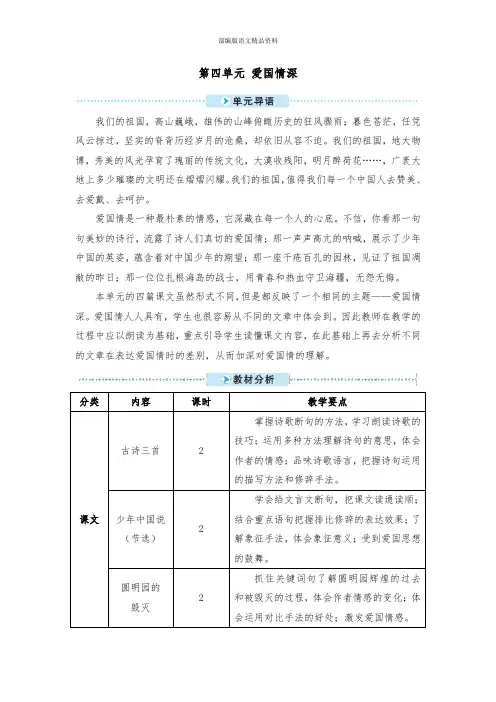

统编本小学语文精品资料 第四单元 爱国情深

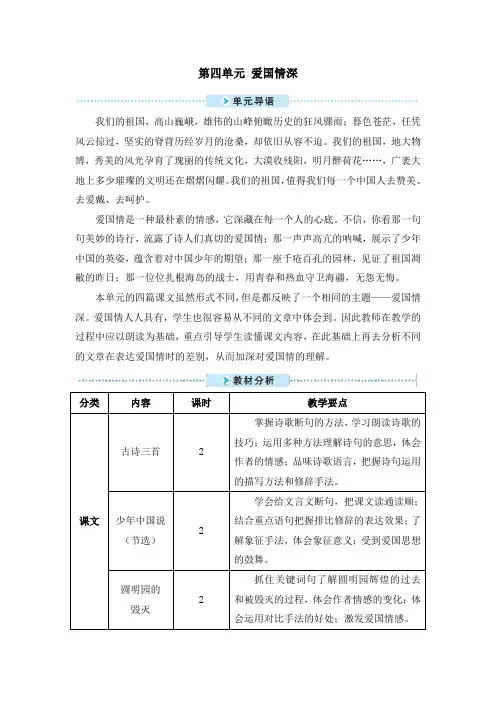

我们的祖国,高山巍峨,雄伟的山峰俯瞰历史的狂风骤雨;暮色苍茫,任凭风云掠过,坚实的脊背历经岁月的沧桑,却依旧从容不迫。我们的祖国,地大物博,秀美的风光孕育了瑰丽的传统文化,大漠收残阳,明月醉荷花……,广袤大地上多少璀璨的文明还在熠熠闪耀。我们的祖国,值得我们每一个中国人去赞美、去爱戴、去呵护。

爱国情是一种最朴素的情感,它深藏在每一个人的心底。不信,你看那一句句美妙的诗行,流露了诗人们真切的爱国情;那一声声高亢的呐喊,展示了少年中国的英姿,蕴含着对中国少年的期望;那一座千疮百孔的园林,见证了祖国凋敝的昨日;那一位位扎根海岛的战士,用青春和热血守卫海疆,无怨无悔。

本单元的四篇课文虽然形式不同,但是都反映了一个相同的主题——爱国情深。爱国情人人具有,学生也很容易从不同的文章中体会到。因此教师在教学的过程中应以朗读为基础,重点引导学生读懂课文内容,在此基础上再去分析不同的文章在表达爱国情时的差别,从而加深对爱国情的理解。

分类 内容 课时 教学要点

课文 古诗三首 2 掌握诗歌断句的方法,学习朗读诗歌的技巧;运用多种方法理解诗句的意思,体会作者的情感;品味诗歌语言,把握诗句运用的描写方法和修辞手法。

少年中国说

(节选) 2 学会给文言文断句,把课文读通读顺;结合重点语句把握排比修辞的表达效果;了解象征手法,体会象征意义;受到爱国思想的鼓舞。

圆明园的

毁灭 2 抓住关键词句了解圆明园辉煌的过去和被毁灭的过程,体会作者情感的变化;体会运用对比手法的好处;激发爱国情感。 统编本小学语文精品资料 小岛 1 了解战士们不畏艰苦在岛上种菜的事迹,受到爱国主义教育;掌握概括课文主要内容的方法,能复述课文。

习作 二十年后的家乡 2 合理大胆地想象,巧妙运用对比的写法展现家乡的变化。

语

文

园

地

交流平台

1 做到朗读时能读出课文蕴含的充沛感情;区分词语的不同感情色彩,并会恰当运用;区分顿号和逗号的不同用法,并能正确运用。 词句段运用

精品文档 用心整理

资料来源于网络 仅供免费交流使用 《古诗三首》教学反思

本课是第四单元的第一篇,共安排了三首古诗,分别是《示儿》《题临安邸》《己亥杂诗》。《示儿》是陆游的绝笔诗。他在弥留之际,还是念念不忘被女真贵族霸占着的中原领土和人民,热切地盼望着祖国的重新统一,因此他特地写这首诗作为遗嘱,谆谆告诫自己的儿子。从这里我们可以领会到诗人的爱国激情是何等的执着、深沉、热烈、真挚。《题临安邸》是宋代诗人林升创作的一首七绝。此诗第一句点出临安城青山重重叠叠、楼台鳞次栉比的特征;第二句用反问语气点出西湖边轻歌曼舞无休无止;后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质。也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。《己亥杂诗》是清代诗人龚自珍创作的一组诗集。本诗是一组自叙诗,写了平生出处、著述、交游等,题材极为广泛。

一、教学效果

1、课前查阅资料,走近三位作者。

古诗词读起来朗朗上口,背诵也比较简单,但是理解文本内涵有一定的难度,体会情感也是难点。所以课前预习环节便设计让学生查阅每首诗的作者以及写作背景,试着理解题目的含义。课上一交流,学生便比较快地与作者和文本之间的距离缩短了,为理解内涵奠定基础。接下来聚焦第一首诗《示儿》,先引导学生读好停顿,再引导学生读出节奏,之后引导寻找本诗字眼“悲”,领悟着作者的情感放慢语速,放低声调,再次朗读,学生的情感在朗读声中与作者产生共鸣,进而收到情感的熏陶,爱国情怀扎根孩子心中。

2、自读自悟,品读感悟爱国情怀。

运用学习第一首诗的方法,自学剩下的两首诗。自学之后,先在小组内交流,不会的查阅手头资料,在理解题目句子内涵的基础上,作者抒发的情感逐渐凸显:作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧(《题临安邸》);作者批评清王朝的腐败,洋溢着爱国热情(《己亥杂诗》)。

部编版语文精品资料

第四单元 爱国情深

我们的祖国,高山巍峨,雄伟的山峰俯瞰历史的狂风骤雨;暮色苍茫,任凭风云掠过,坚实的脊背历经岁月的沧桑,却依旧从容不迫。我们的祖国,地大物博,秀美的风光孕育了瑰丽的传统文化,大漠收残阳,明月醉荷花……,广袤大地上多少璀璨的文明还在熠熠闪耀。我们的祖国,值得我们每一个中国人去赞美、去爱戴、去呵护。

爱国情是一种最朴素的情感,它深藏在每一个人的心底。不信,你看那一句句美妙的诗行,流露了诗人们真切的爱国情;那一声声高亢的呐喊,展示了少年中国的英姿,蕴含着对中国少年的期望;那一座千疮百孔的园林,见证了祖国凋敝的昨日;那一位位扎根海岛的战士,用青春和热血守卫海疆,无怨无悔。

本单元的四篇课文虽然形式不同,但是都反映了一个相同的主题——爱国情深。爱国情人人具有,学生也很容易从不同的文章中体会到。因此教师在教学的过程中应以朗读为基础,重点引导学生读懂课文内容,在此基础上再去分析不同的文章在表达爱国情时的差别,从而加深对爱国情的理解。

分类 内容 课时 教学要点

课文 古诗三首 2 掌握诗歌断句的方法,学习朗读诗歌的技巧;运用多种方法理解诗句的意思,体会作者的情感;品味诗歌语言,把握诗句运用的描写方法和修辞手法。

少年中国说

(节选) 2 学会给文言文断句,把课文读通读顺;结合重点语句把握排比修辞的表达效果;了解象征手法,体会象征意义;受到爱国思想的鼓舞。

圆明园的

毁灭 2 抓住关键词句了解圆明园辉煌的过去和被毁灭的过程,体会作者情感的变化;体会运用对比手法的好处;激发爱国情感。 部编版语文精品资料

小岛 1 了解战士们不畏艰苦在岛上种菜的事迹,受到爱国主义教育;掌握概括课文主要内容的方法,能复述课文。

习作 二十年后的家乡 2 合理大胆地想象,巧妙运用对比的写法展现家乡的变化。

语

文

园

地

交流平台

1 做到朗读时能读出课文蕴含的充沛感情;区分词语的不同感情色彩,并会恰当运用;区分顿号和逗号的不同用法,并能正确运用。 词句段运用

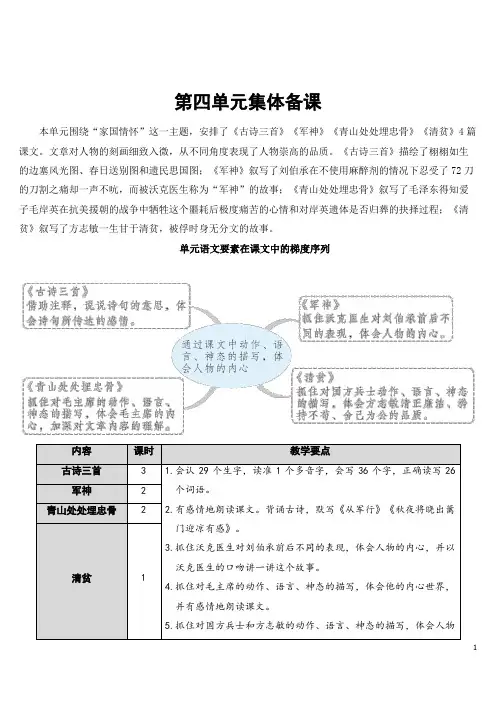

1 第四单元集体备课

本单元围绕“家国情怀”这一主题,安排了《古诗三首》《军神》《青山处处埋忠骨》《清贫》4篇课文。文章对人物的刻画细致入微,从不同角度表现了人物崇高的品质。《古诗三首》描绘了栩栩如生的边塞风光图、春日送别图和遗民思国图;《军神》叙写了刘伯承在不使用麻醉剂的情况下忍受了72刀的刀割之痛却一声不吭,而被沃克医生称为“军神”的故事;《青山处处埋忠骨》叙写了毛泽东得知爱子毛岸英在抗美援朝的战争中牺牲这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程;《清贫》叙写了方志敏一生甘于清贫,被俘时身无分文的故事。

单元语文要素在课文中的梯度序列

内容 课时 教学要点

古诗三首 3 1.会认29个生字,读准1个多音字,会写36个字,正确读写26个词语。

2.有感情地朗读课文。背诵古诗,默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.抓住沃克医生对刘伯承前后不同的表现,体会人物的内心,并以沃克医生的口吻讲一讲这个故事。

4.抓住对毛主席的动作、语言、神态的描写,体会他的内心世界,并有感情地朗读课文。

5.抓住对国方兵士和方志敏的动作、语言、神态的描写,体会人物军神 2

青山处处埋忠骨 2

清贫 1 2 的心理活动。

习作 2 把题目补充完整,回想当时发生的事情以及事情的前因后果,把这件事情写下来,特别要把这个人当时的样子写具体,表现出他的内心活动。

语文园地 2 1.系统性总结抓住人物的动作、语言、神态,体会人物内心世界的方法。

2.能选择一种情景对人物进行动作、语言和神态描写。

3.能说一说同一个人物前后不同的表现。

4.学会书写硬笔书法作品,积累记背古诗《凉州词》和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

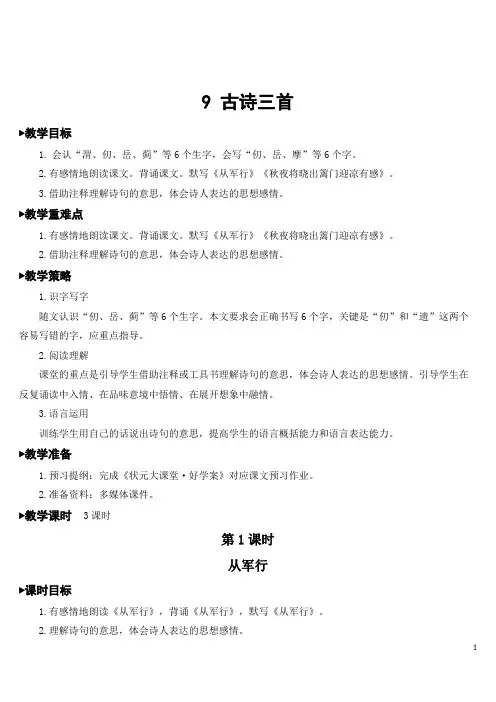

9 古诗三首

▶教学目标

1. 会认“渭、仞、岳、蓟”等6个生字,会写“仞、岳、摩”等6个字。

2.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.借助注释理解诗句的意思,体会诗人表达的思想感情。

1 9 古诗三首

▶教学目标

1. 会认“渭、仞、岳、蓟”等6个生字,会写“仞、岳、摩”等6个字。

2.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.借助注释理解诗句的意思,体会诗人表达的思想感情。

▶教学重难点

1.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

2.借助注释理解诗句的意思,体会诗人表达的思想感情。

▶教学策略

1.识字写字

随文认识“仞、岳、蓟”等6个生字。本文要求会正确书写6个字,关键是“仞”和“遗”这两个容易写错的字,应重点指导。

2.阅读理解

课堂的重点是引导学生借助注释或工具书理解诗句的意思,体会诗人表达的思想感情。引导学生在反复诵读中入情、在品味意境中悟情、在展开想象中融情。

3.语言运用

训练学生用自己的话说出诗句的意思,提高学生的语言概括能力和语言表达能力。

▶教学准备

1.预习提纲:完成《状元大课堂·好学案》对应课文预习作业。

2.准备资料:多媒体课件。

▶教学课时 3课时

第1课时

从军行

▶课时目标

1.有感情地朗读《从军行》,背诵《从军行》,默写《从军行》。

2.理解诗句的意思,体会诗人表达的思想感情。

2 ▶教学过程

板块一 谈话导入,解读题目

1.教师引导:今天我们要学习一首边塞诗。板书并齐读诗的题目。(板书:古诗三首)同学们听说过花木兰吧,花木兰代父从军,在战场上奋勇杀敌,屡立战功。谁知道“从军”是什么意思?(参加军队)

2.每一个时代,都有爱国将士戍守边关、杀敌报国的动人事迹。今天老师和你们一起学习唐代诗人王昌龄的边塞组诗《从军行》中的第四首诗。板书并齐读诗的题目。(板书:从军行)

3.解读题目。

教师引导:读懂诗的题目是我们理解古诗的第一步。一起轻声读一读题目,谁读懂了?

预设:(1)书上注释说,从军行是乐府曲名,内容多写边塞情况和战士的生活。

(2)题目中加上“歌”“引”“吟”“歌行”等的诗大多属于乐府诗。

《古诗三首》教学反思

本课安排的三首古诗都是爱国主题的。三首诗的作者分别从不同的角度表达了自己对祖国的热爱之情。

《示儿》是南宋爱国诗人陆游的绝笔之作。简短的几句话,饱含着诗人至死不渝的爱国情怀。读这样的诗,让我们真切地感受到一位爱国诗人毕生的心事和无限的希望,表达了作者渴望收复失地,统一祖国的强烈的爱国热情。

《题临安邸》通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质,也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。

《已亥杂诗》以祈祷天神的口吻,呼唤着风雷般的变革,以打破清王朝束缚思想、扼杀人才造成的死气沉沉的局面,表达了作者解放人才,变革社会,振兴国家的愿望。

完成本课的教学之后,我觉得我采用的教学方法取得的效果是很好的。

首先我设置情境导入,了解诗人。例如在教学《示儿》时,我设置了这样一幅画面在多媒体上展示:一位生命垂危的老人躺在床上,对站在窗前的儿子说着什么。看到这幅画面之后,孩子们马上会产生的疑问是:这位老人是谁?他在干什么?然后出示课题《示儿》,引出诗人陆游,对陆游进行介绍。

其次,我让学生借助汉语拼音读古诗,把古诗读正确、流利,然后借助注释用自己的话说一说诗句的意思。如教学《题临安邸》这首诗的时候,我让学生先自己说一说,然后和同桌交流,最后小组内交流诗句的意思。

第三,在理解诗句意思的基础上想象诗句描绘的情景,感悟诗人要表达的思想情感。仍以《题临安邸》为例。借助插图学生们会想到:这首诗的前两句描绘的是在西湖之上歌舞升平,人们沉醉在太平盛世之中。那么想象后两句诗描绘的画面就出现了障碍。此时我马上给学生介绍了本首诗写作的背景和历史上的南宋、北宋的知识。也就是把“杭州”和“汴京”的拓展。这样学生们马上想到:现在祖国还没有统一,可是统治者却毫无斗志只知道贪图安逸享乐,那么诗人所要表达的讽刺之意马上从学生的口中涌了出来。

本课教学的不足之处是:①对写作背景的介绍过于简单,影响了学生对诗歌表达的思想情感的感悟。②在介绍诗人的时候,介绍的不够宽厚,没有把和诗人相关的重大历史事件介绍一下。比如介绍陆游的时候就因为缺少了对一些重大历史事件的介绍而影响了学生对故事《示儿》的理解。③我对多媒体教学的操作不够熟练,影响了课堂教学的顺畅进行。

第四单元 爱国情深

我们的祖国,高山巍峨,雄伟的山峰俯瞰历史的狂风骤雨;暮色苍茫,任凭风云掠过,坚实的脊背历经岁月的沧桑,却依旧从容不迫。我们的祖国,地大物博,秀美的风光孕育了瑰丽的传统文化,大漠收残阳,明月醉荷花……,广袤大地上多少璀璨的文明还在熠熠闪耀。我们的祖国,值得我们每一个中国人去赞美、去爱戴、去呵护。

爱国情是一种最朴素的情感,它深藏在每一个人的心底。不信,你看那一句句美妙的诗行,流露了诗人们真切的爱国情;那一声声高亢的呐喊,展示了少年中国的英姿,蕴含着对中国少年的期望;那一座千疮百孔的园林,见证了祖国凋敝的昨日;那一位位扎根海岛的战士,用青春和热血守卫海疆,无怨无悔。

本单元的四篇课文虽然形式不同,但是都反映了一个相同的主题——爱国情深。爱国情人人具有,学生也很容易从不同的文章中体会到。因此教师在教学的过程中应以朗读为基础,重点引导学生读懂课文内容,在此基础上再去分析不同的文章在表达爱国情时的差别,从而加深对爱国情的理解。

分类 内容 课时 教学要点

课文 古诗三首 2 掌握诗歌断句的方法,学习朗读诗歌的技巧;运用多种方法理解诗句的意思,体会作者的情感;品味诗歌语言,把握诗句运用的描写方法和修辞手法。

少年中国说

(节选) 2 学会给文言文断句,把课文读通读顺;结合重点语句把握排比修辞的表达效果;了解象征手法,体会象征意义;受到爱国思想的鼓舞。

圆明园的

毁灭 2 抓住关键词句了解圆明园辉煌的过去和被毁灭的过程,体会作者情感的变化;体会运用对比手法的好处;激发爱国情感。 小岛 1 了解战士们不畏艰苦在岛上种菜的事迹,受到爱国主义教育;掌握概括课文主要内容的方法,能复述课文。

习作 二十年后的家乡 2 合理大胆地想象,巧妙运用对比的写法展现家乡的变化。

语

文

园

地

交流平台

1 做到朗读时能读出课文蕴含的充沛感情;区分词语的不同感情色彩,并会恰当运用;区分顿号和逗号的不同用法,并能正确运用。 词句段运用

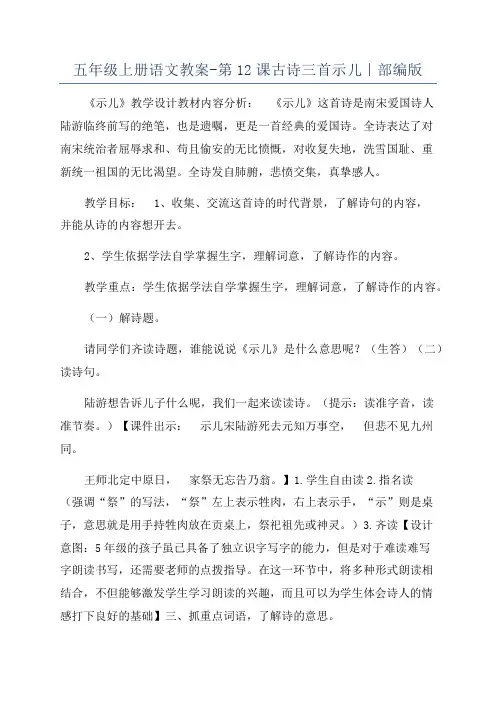

五年级上册语文教案-第12课古诗三首示儿|部编版

《示儿》教学设计教材内容分析: 《示儿》这首诗是南宋爱国诗人陆游临终前写的绝笔,也是遗嘱,更是一首经典的爱国诗。全诗表达了对南宋统治者屈辱求和、苟且偷安的无比愤慨,对收复失地,洗雪国耻、重新统一祖国的无比渴望。全诗发自肺腑,悲愤交集,真挚感人。

教学目标: 1、收集、交流这首诗的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2、学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容。

教学重点:学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容。

(一)解诗题。

请同学们齐读诗题,谁能说说《示儿》是什么意思呢?(生答)(二)读诗句。

陆游想告诉儿子什么呢,我们一起来读读诗。(提示:读准字音,读准节奏。)【课件出示: 示儿宋陆游死去元知万事空, 但悲不见九州同。

王师北定中原日, 家祭无忘告乃翁。】1.学生自由读2.指名读(强调“祭”的写法,“祭”左上表示牲肉,右上表示手,“示”则是桌子,意思就是用手持牲肉放在贡桌上,祭祀祖先或神灵。)3.齐读【设计意图:5年级的孩子虽已具备了独立识字写字的能力,但是对于难读难写字朗读书写,还需要老师的点拨指导。在这一环节中,将多种形式朗读相结合,不但能够激发学生学习朗读的兴趣,而且可以为学生体会诗人的情感打下良好的基础】三、抓重点词语,了解诗的意思。 师:同学们读得很准确,重音和节奏也读得不错,下面我们去了解诗的意思。为了让同学们更好地了解诗的意思,老师列出了一些重点词语,请同学们按分好的小组合作,自学词语意思。

1.生小组合作学习词语意思【设计意图:这一环节中采用自主学习重点字词的方法,在互帮互助的小组学习过程中,以他人之长补自己之短,使每一个学生都能达到学习目的,提高学习的效率。】2.生回答【课件出示:元知:同“原”,本来就知道。

但:只是。

九州同:全中国统一。

定:平定收复。家祭:祭祀祖先。

无忘:勿忘,不要忘记。乃翁:你们的父亲。

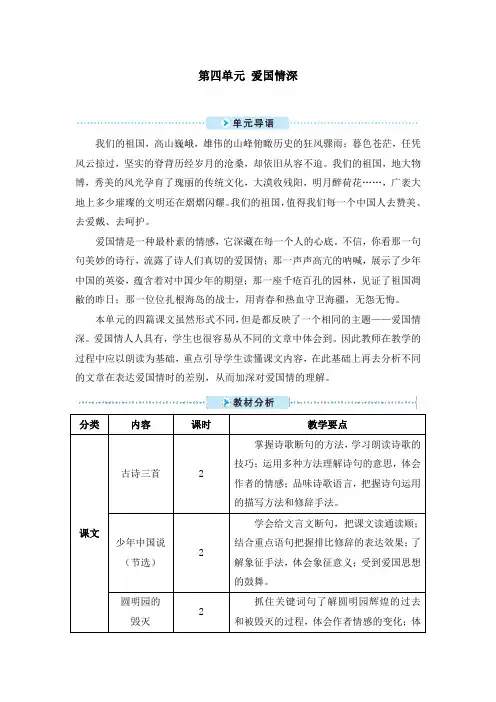

第四单元 爱国情深

我们的祖国,高山巍峨,雄伟的山峰俯瞰历史的狂风骤雨;暮色苍茫,任凭风云掠过,坚实的脊背历经岁月的沧桑,却依旧从容不迫。我们的祖国,地大物博,秀美的风光孕育了瑰丽的传统文化,大漠收残阳,明月醉荷花……,广袤大地上多少璀璨的文明还在熠熠闪耀。我们的祖国,值得我们每一个中国人去赞美、去爱戴、去呵护。

爱国情是一种最朴素的情感,它深藏在每一个人的心底。不信,你看那一句句美妙的诗行,流露了诗人们真切的爱国情;那一声声高亢的呐喊,展示了少年中国的英姿,蕴含着对中国少年的期望;那一座千疮百孔的园林,见证了祖国凋敝的昨日;那一位位扎根海岛的战士,用青春和热血守卫海疆,无怨无悔。

本单元的四篇课文虽然形式不同,但是都反映了一个相同的主题——爱国情深。爱国情人人具有,学生也很容易从不同的文章中体会到。因此教师在教学的过程中应以朗读为基础,重点引导学生读懂课文内容,在此基础上再去分析不同的文章在表达爱国情时的差别,从而加深对爱国情的理解。

分类 内容 课时 教学要点

课文 古诗三首 2 掌握诗歌断句的方法,学习朗读诗歌的技巧;运用多种方法理解诗句的意思,体会作者的情感;品味诗歌语言,把握诗句运用的描写方法和修辞手法。

少年中国说

(节选) 2 学会给文言文断句,把课文读通读顺;结合重点语句把握排比修辞的表达效果;了解象征手法,体会象征意义;受到爱国思想的鼓舞。

圆明园的

毁灭 2 抓住关键词句了解圆明园辉煌的过去和被毁灭的过程,体会作者情感的变化;体会运用对比手法的好处;激发爱国情感。

小岛 1 了解战士们不畏艰苦在岛上种菜的事迹,受到爱国主义教育;掌握概括课文主要内容的方法,能复述课文。

习作 二十年后的家乡 2 合理大胆地想象,巧妙运用对比的写法展现家乡的变化。

语

文

园

地

交流平台

1 做到朗读时能读出课文蕴含的充沛感情;区分词语的不同感情色彩,并会恰当运用;区分顿号和逗号的不同用法,并能正确运用。 词句段运用

9.古诗三首

课题 古诗三首 课型 讲读课文 授课

时间 3课时

教学

目标 1.会认“仞、岳”等6个生字,理解字义,识记字形;正确书写会写字“仞、岳、摩、遗”等6个生字;正确读写课文中的重点词语。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,默写《从军行》《秋夜将晓出篱门迎凉有感》。

3.借助注释和插图理解古诗的大意,并能用自己的话说出诗句的主要意思。

4.体会古诗表达作者的思想感情。

教学

重点 深入理解古诗内容,学会背诵古诗。

教学

难点 理解古诗大意,体会作者的思想感情。

第一课时

教学

目标 1.自主学习字词,理解字义,识记字形;正确书写会写字;正确读写课文中的词语。

2.有感情地朗读、背诵并默写古诗。

3.借助注释和插图理解古诗的大意,并能用自己的话说出诗句的主要意思。

4.通过看插图、想象画面等方式帮助学生体验意境,体会诗人情感。

教具

准备 课件

教学设计 设计意图

导入

( 8 )分钟 一、创设情境,激情导入

1.同学们都很喜欢古诗,现在老师给同学们一个自我表现的机会,把你最喜欢的一首古诗朗诵给大家听。

2.学生自愿举手朗诵古诗。

3.教师评议,相机出示古诗。【出示课件2】田园诗:《乡村四月》《望庐山瀑布》《村夜》

4.教师小结:我们刚刚交流的古诗多以自然风光、农村景物和农民、牧人、渔夫等的劳动为题材,这种诗被称为田园诗。

5.谈话过渡:谁能给大家朗诵一首与田园诗风格不同的古诗。

小学生在学习和阅读中接触到的边塞诗很少,对于当时的历史、地理情况了解也很少。我们要针对学生现状,通过田园诗和边塞诗的对比,引导学生了6.学生自愿举手朗诵古诗。

7.教师评议,相机出示古诗。【出示课件3】边塞诗:《出塞》《凉州词》《塞下曲》

8.引导交流:同学们,你们发现没有,这些诗都是反映什么的?(战争)在唐诗中,有很大一部分诗歌是反映边疆地区自然风光和边地军民生活的,这些诗我们称之为边塞诗。

边塞,也就是边疆地区的要塞。如阳关、玉门关等就是著名的要塞。在古代,以长城为界,长城以内称中原地区,长城以外称塞外或塞北。唐朝与周边外族政权先后发生过许多战争,一些诗人或从军边塞,或去边塞旅行,于是将所见所感诉诸笔端,于是就有了许多边塞诗。

《示儿》教学设计

一、教学目标设计:

知识与能力:

1、收集、交流这首诗写作的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2、通过自学掌握生字“祭、乃”等字,理解“九州、王师、家祭”等词语的意思。

3、在理解古诗中字词含义的过程中,初步了解古汉语中通假字。

过程与方法:

1、学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容

2、运用创设情境、激活想象、朗诵体味等形式去体会作者写下这份遗嘱时深沉丰富的感情。

3.学生在情境中以陆游子孙的身份表述自己心中的话;联系今天祖国还没统一,深化理解。

情感态度与价值观:

1、深入了解作者字里行间的爱国悲情,深情,产生对陆游的敬佩之情。

2、激发学生爱国主义情感,培养学生的正确世界观、人生观和价值观。

二、教学内容及重、难点分析:

《示儿》是是南宋爱国诗人陆游的绝笔,诗中作者以遗嘱的口吻,表达了对南宋统治者屈辱求和、苟且偷安的无比愤慨;对收复失地、雪洗国耻、重新统一祖国的无比渴望。深入了解作者字里行间悲之切的爱国深情,弄懂陆游临终前最牵挂的事,引起学生心灵的共鸣 ,是本课教学的重点也是难点。

三、教学准备:

1.教学课件、音乐。

2.资料准备:教师收集陆游的生平资料、《题临安邸》诗文;余光中先生的《乡愁》和于右任先生的《望大陆》两首诗。学生收集陆游的诗文和相关资料。

四、教学过程设计

教学过程

[诗才展示, 激趣导入]

1、 说古诗:古诗是中华民族的文化瑰宝。俗话说,熟读古诗三百首,不会作诗也会吟。你们肚子里现在一定装了不少诗,现在老师就来考考你们,有信心吗?

2、前面我们刚学了陆游的一首词《卜算子.咏梅》。今天我们就再来学习他另一首烩炙人口的好诗——示儿。(板书课题)

[解题引入,交流资料]

1、看了课题你有什么问题吗?(“示”在这的意思是“告诉、告知”)

2、请把你课前收集到的有关陆游的资料拿出来与大家交流一下。

3、老师也收集了有关陆游的生平资料及图片,大家想看吗?谁愿意读一读?

1 第一单元集体备课

本单元以“童年往事”为主题,安排了《古诗三首》《祖父的园子》《月是故乡明》《梅花魂》4篇课文。文章感情色彩浓厚,通过描写童年往事,表达了作者或文中人物对故土的怀念之情。《古诗三首》向我们展示了古代儿童生活的画面;《祖父的园子》描写了祖父的园子给作者的童年带来的快乐;《月是故乡明》描写了作者小时候在家乡玩耍所见的美景,在他眼中,离乡后所见之月比不上家乡之月;《梅花魂》描写了远在异国他乡的老人,将自己的乡思寄托在梅花身上。

单元语文要素在课文中的梯度序列

内容 课时 教学要点

古诗三首 3 1.会认42个生字,读准3个多音字,会写18个字,正确读写11个词语。

2.正确、流利地朗读课文。背诵三首古诗。默写古诗《四时田园杂兴(其三十一)》。

3.能边读诗句边想象诗句描写的情景,体会其中的乐趣;能根据诗歌内容,展开想象,把古诗改写成短文。

4.默读课文,概括课文的主要内容,理清文章的结构层次;能抓住课文中重要的语段,体会作者表达的思想感情。 祖父的园子 2

月是故乡明 1

梅花魂 1

口语交际 1 1.走进提问对象——大人们的童年岁月,了解他们小时候的故事,学会针对不同的对象列出问题清单。

2.学会倾听,在交流时边听边记录。

3.学会根据整理的记录有条理地表达。 2 习作 2 写一件成长过程中印象最深的事情,要把事情的经过写清楚,还要把自己受到触动、感到长大的那个瞬间写具体,记录当时的真实感受。

语文园地 2 1.归纳梳理本单元课文教学中关于体会课文表达思想感情的方法。

2.学会用排比的修辞手法从不同角度把事物的特点写具体。

3.学会用对比的手法表达思想感情。

4.积累记背古诗《游子吟》。

1 古诗三首

▶教学目标

1.会认“昼、耘”等4个生字,读准1个多音字“供”,会写“昼、耘、桑、晓”4个字。

2.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《四时田园杂兴(其三十一)》。

3.理解诗句,想象情景,体会诗中蕴含的乐趣。

部编版小学五年级上册语文第11课《古诗三首》教案及板书设计

11古诗三首

示 儿

教学目标:

1、通过反复朗读古诗,感悟、表现诗歌意境。

2、背诵并默写古诗《示儿》。

3、合作学习理解诗句,体会诗人渴望收复失地、统一祖国的爱国之情。

教学重点:

通过反复朗读古诗,感悟、表现诗歌意境。

教学难点:

合作学习理解诗句,体会诗人渴望收复失地、统一祖国的爱国之情。教学准备:

1.音乐《乱红》、《望月之城》。

2.资料准备:教师收集陆游的生平资料、陆游诗《秋夜出篱门迎凉有感》;《题临安邸》《少年中国说》诗文背景资料。

教学过程:

一、情境导人

1、(背景乐)现在请大家轻轻闭上双眼,时间回到1210年的除夕,那是一个风雨交加的夜晚,一间简陋的茅草屋里,烛光闪烁,忽明忽暗。床上躺着一位头发花白的老人,他真切地感到自己不久于人世。于是,他把儿子叫到床前,用微弱的声音嘱咐道:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”现在请大家睁开眼睛,刚刚在你们眼前浮现的那位老人,就是我们今天要了解的主人翁——陆游。

2、学生介绍陆游生平、作品。

二、初读古诗

1、出示古诗。

2、学生朗读,把诗读通顺。

3、师:这是一首几言诗?生:七言。师:请大家按照以往所学的七言诗节奏规律在书上将节奏划出来。复习古诗节奏。(2 2 3)

4、再读古诗,掌握朗读节奏。

师小结: 大家觉得自己读得怎么样?想读得更好吗?读诗不但要读出诗的节奏,更要理解诗句,体会诗人所表达的情感。这样就能读出诗的意境美了。下面我们一起来学习理解这首诗。

三、细读《示儿》,理解诗意。

1.揭题“示儿”是什么意思?(告诉儿子。)

师:诗人此时是以什么身份告诉儿子?(父亲。)诗中有个词语透露出这位父亲的年龄情况,你们能帮老师找出来吗?(死去。)这个词说明了什么?(说明诗人年纪已经很大了,不久于人世。)所以这首《示儿》相当于陆游对儿子的一份(遗嘱。)

1.古诗三首

课题 古诗三首 课型 讲读课文 授课

时间 3课时

教学

目标 1.自主学习字词,会认“昼、耘、供、稚、漪”5个生字,理解字义,识记字形;正确书写会写字“昼、耘、桑、晓”;正确读写课文中的重点词语。

2.有感情地朗读课文。背诵课文。默写《四时田园杂兴(其三十一)》。

3.借助注释和插图理解古诗的大意,并能用自己的话说出诗句的主要意思。

4.体会古诗表达的作者的思想感情。

教学

重点 深入理解课文内容,体会作者的思想感情。

教学

难点 理解古诗大意,体会作者的思想感情。

第一课时

教学

目标 1.自主学习字词,会认 “昼、耘、供”3个生字;正确书写会写字“昼、耘”;正确读写课文中“耘田”“绩麻”等词语。

2.有感情地朗读、背诵古诗。默写古诗。

3.借助注释和插图理解古诗的大意,并能用自己的话说出诗句的主要意思。

4.通过观察插图、想象画面等方式帮助学生体验意境,感受田园生活带来的情趣,体会诗人对田园生活的热爱。

5.引导学生发现古诗词的美,培养学生阅读古诗词的兴趣,激发其对古诗词的热爱之情,从而使其养成课外主动积累的好习惯。

教具

准备 课件:作者简介、词语解释、有关图片

教学设计 设计意图

导入

( 8 )分钟 一、创设情境,激情导入。

1.同学们,在学习课文和课外阅读中一定积累了很多古诗,现在老师给同学们一个自我表现的机会,把你最喜欢的一首描写春、夏、秋、冬的古诗朗诵给大家听。

2.学生自愿举手朗诵古诗。

3.教师评议。

4.【出示课件2】谈话揭题:我国宋代有一位诗人,叫范

成大。他十分喜爱农村一年四季的生活,写了很多描写农村四季的诗歌。今天我们来学习其中描写农村夏日生活中一个场景的一首。(板书:四时田园杂兴(其三十一))

5.朗读诗题,理解题意:指名学生读课题。(引导学生理解:“兴”在这儿读第四声,在文中的意思是兴致;“杂兴”的意思是各种兴致;“四时”在这诗中表示的是一年四季。整个题目的意思连起来说就是诗人看到一年四季不同的田园景色而产生了很多的感想。)

11古诗三首

示 儿

教学目标:

1、通过反复朗读古诗,感悟、表现诗歌意境。

2、背诵并默写古诗《示儿》。

3、合作学习理解诗句,体会诗人渴望收复失地、统一祖国的爱国之情。

教学重点:

通过反复朗读古诗,感悟、表现诗歌意境。

教学难点:

合作学习理解诗句,体会诗人渴望收复失地、统一祖国的爱国之情。教学准备:

1.音乐《乱红》、《望月之城》。

2.资料准备:教师收集陆游的生平资料、陆游诗《秋夜出篱门迎凉有感》;《题临安邸》《少年中国说》诗文背景资料。

教学过程:

一、情境导人

1、(背景乐)现在请大家轻轻闭上双眼,时间回到1210年的除夕,那是一个风雨交加的夜晚,一间简陋的茅草屋里,烛光闪烁,忽明忽暗。床上躺着一位头发花白的老人,他真切地感到自己不久于人世。于是,他把儿子叫到床前,用微弱的声音嘱咐道:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”现在请大家睁开眼睛,刚刚在你们眼前浮现的那位老人,就是我们今天要了解的主人翁——陆游。

2、学生介绍陆游生平、作品。

二、初读古诗

1、出示古诗。

2、学生朗读,把诗读通顺。

3、师:这是一首几言诗?生:七言。师:请大家按照以往所学的七言诗节奏规律在书上将节奏划出来。复习古诗节奏。(2 2 3)

4、再读古诗,掌握朗读节奏。

师小结: 大家觉得自己读得怎么样?想读得更好吗?读诗不但要读出诗的节奏,更要理解诗句,体会诗人所表达的情感。这样就能读出诗的意境美了。下面我们一起来学习理解这首诗。

三、细读《示儿》,理解诗意。

1.揭题“示儿”是什么意思?(告诉儿子。)

师:诗人此时是以什么身份告诉儿子?(父亲。)诗中有个词语透露出这位父亲的年龄情况,你们能帮老师找出来吗?(死去。)这个词说明了什么?(说明诗人年纪已经很大了,不久于人世。)所以这首《示儿》相当于陆游对儿子的一份(遗嘱。)

(过渡语)那么陆游生前对儿子最后的嘱托是什么呢?请看一二句诗。

【一】 1、出示:死去元知万事空,但悲不见九州同。

2、学生质疑提出不懂的、重点字词,师生共同解释字义。根据字义请一到两个学生试着翻译诗句。

(“元”,本来 ;“但”,只是的意思; “九州”,指全国,“同”,统一。)

3、请学生朗读小组合作学习要求。

(1)小组内反复吟诵古诗。

(2)根据字义讨论诗句意思。

(3)体会诗句所表达的思想感情。

4、小组合作学习。

5、小组汇报:这句诗的意思是:本来就知道人死了就什么都没有了,只是因为看不到全国统一而感到悲伤。

5、师:从“死去元知万事空”你能体会到作者对生死的态度是?(无奈,看淡生死)作者对生死看的这样淡了,却对一件事耿耿于怀那就是(但悲不见九州同。)这句诗有一个字概括了诗人感情是?悲。(板书:悲)诗人为什么感到悲伤?(看不到国家统一而感到悲伤)这句诗表达了作者什么样的思想感情?(看不到中国统一的悲伤之情。)

6、练习有感情地朗读。

【二】

1、出示:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

2、学生质疑提出不懂的、重点字词,师生共同解释字义。根据字义请一到两个学生试着翻译诗句。

(“王师”,指国家的军队;“定”,平定,收复的意思; “家祭”,祭拜祖宗; “乃”,你的,“翁”,父亲。)

3、小组合作学习。

4、小组汇报:这句诗的意思是:国家的军队向北方进军,收复中原的时候,祭把祖宗不要忘了把收复中原的事,告诉你们的父亲。

5、师:诗人看到王师收复中原了吗?这是诗人生前最大的遗愿。能不能用一个字概括这种渴望的心情是?生:盼。(板书:盼)诗人渴望有一天王师能够收复失地、统一祖国,所以他对儿子再三叮嘱“家祭无忘告乃翁”。这是诗人对儿子最后的嘱咐,我们应该如何表达?(强调,语重心长)这两句诗表达作者怎样的思想感情?(渴望收复失地、统一祖国的爱国之情。)

6、练习有感情地朗读诗句。

【三】小结

师:诗人悲伤是因为看不到祖国统一,即使知道人死了什么都没有了,依旧渴望有一天朝廷的军队能收复失地、统一祖国。我们可以感受到诗人强烈的爱国之情。(板书:爱国)

四、主题升华

(背景乐)诗人的一生都在盼望着朝廷的军队,在弥留之际,诗人念念不忘的不是生的不舍,而是中原的恢复、祖国的统一,这是为什么呢?请看陆游早些时候的一首诗作。 1、出示《秋夜出篱门迎凉有感》。

秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游

三万里河东入海, 五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里, 南望王师又一年。

2、读后两句“遗民泪尽胡尘里, 南望王师又一年。”

3、师:说说从这两句诗中,从“泪”字,你能听见什么?有哪些人在哭泣?他们为什么哭?他们过着什么样的生活?生活艰辛不幸让他们有一个动作—“望”

望着谁?他们会怎样地望?他们等到王师了吗?(没有)从哪个字看出来的?“又”,说明他们在日复一日年复一年地盼望王师,可是却始终没有盼来。

4、师:正是因为诗人唯独放不下流血流泪的故土和故土里那些生活在水深火热之中望眼欲穿的遗民。所以,在即将离开这个世界的时候,

作者的遗憾是(死去元知万事空)。

作者的遗恨是(但悲不见九州同)。

作者的遗愿是(王师北定中原日)。

作者的遗嘱是(家祭无忘告乃翁)。

师过渡:就这样,一位怀着满腔爱国之情的老人,带着他毕生的遗憾和无限的希望永远的离开了。与此同时,当朝统治者在做什么呢?

五、拓展延伸 1、出示《题临安邸》

题临安邸 林升

山外青山楼外楼, 西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉, 直把杭州作汴州。

2、学生回忆这时的统治者在做什么?国家衰败的原因是什么?

(当朝统治者屈辱求和、苟且偷安,过着纸醉金迷的生活。)

师过渡:南宋衰败的遗恨已经永远的停留在历史的长河中,那么于我们少年而言,如何才能使国家强盛呢?在中国的近代也曾有一段不堪回首的历史,民族危机空前严重,帝国主义肆意瓜分中国,清政府腐败无能,此时,爱国学者梁启超认为要挽救民族危难,必须改造年轻一代的思想,于是写下了这篇《少年中国说》

3、出示《少年中国说》片段。学生齐读。

少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。美哉,我少年中国,与天不老。壮哉,我中国少年,与国无疆!

4、学生展示:作为新时代的少年,我们能为祖国强盛做些什么?

六、教师总结,升华感情。

师:同学们,天下兴亡,匹夫有责;国富民强,少年有责。我们应该像诗人陆游那样心怀祖国、报效祖国。让我们一起背诵《示儿》吧。

七、作业布置 1、背诵并默写古诗《示儿》。

2、收集爱国诗句,摘抄到采集本上。

板书设计:

悲

示儿 爱国

盼

题临安邸

教学目标:

1、借助写作背景和作者介绍理解诗文深刻含义,体会诗中情感。

2、有感情地朗读古诗。(有个性化体验)

3、激发学生阅读古诗词的兴趣。

教学难点:

引导学生正确查阅资料,并合理利用查阅资料帮助体会古诗更深层含义。

教学过程:

一、导入:

1、师:我们生活在一个诗的国度,诗歌就像一颗颗璀璨的明珠闪耀在中华文学宝库的桂冠上。读诗能陶冶情操,能让生活浪漫多彩。读诗还能让我们跨越千年的阻隔,去触碰那一段不曾了解的历史。上节课,我们跟随诗人王昌龄的脚步一起感悟了唐代边关将士连年征战的悲苦。今天,让我们再次穿越历史去品读宋代诗人林升的爱国名作——《题临安邸》。 2、板书课题。

二、熟读古诗,了解大意。

(一)板书课题,并解题。

1、板书课题。

2、题写在杭州一家客栈的墙壁的上的诗。

3、这是一首题壁诗。这种题壁诗在唐宋年间十分流行,诗人们在墙壁上留诗寄情,就好像今天的人们上网络发个帖子一样。一些客栈还专门设置“诗板”供旅客题诗。

4、齐读课题。

(二)熟读古诗。

指名朗读,正确流利。

(1、读诗要字正腔圆,声音洪亮。2、有板有眼,读出韵律,读出节奏。在字里行间。3、声音高低起伏,抑扬顿挫。)

(三)了解古诗大意。

1、出示合作学习方法:

(1)齐读古诗。

(2)共同研究,借助注释说说每句诗的意思。

(3)再读一遍古诗。

(4)分配任务,每人汇报一句诗意。

2、学生合作学习。

3、小组汇报学习成果。注:了解学生的掌握程度。

师:这个小组的汇报流程完整,诗句意思简单明了。 4、教师总结诗词大意。

(①青山之外还是青山,楼阁之外还是楼阁。②西湖边上的歌舞什么时候能够停止?③暖洋洋的的风吹得游人沉醉其中。④简直把杭州当作是汴州了。)

师:通过同学们的汇报我了解到了,你们现在已经具备了能够借助注释和预习工作了解诗词大意的能力。现在这首古诗我们已经读通,读懂了,接下来要做的是读透。

三、感悟爱国情怀。

(一)学习前两句。

师:古人写诗都爱由景入手,这首诗描写的哪些景物呢?

1、体会“山外青山楼外楼”是怎样的景象。

重重叠叠的青山说明景美,上有天堂下有苏杭。

重重叠叠的楼阁说明人多热闹,一片盛世繁华。

补充资料:柳永《望海湖.东南形胜》

2、体会“西湖歌舞几时休” 所表达的情感。

师:就是在这样一个这风景如画的繁华闹市中作者面对西湖边上人们的轻歌曼舞,本应写道“西湖歌舞烟雨中”或是“西湖歌舞惹人醉”之类的溢美之词,可恰恰相反诗人笔锋一转写到了“西湖歌舞几时休”,这里的“西湖歌舞”仅仅是指歌舞吗?还有别的所指吗?下面我们就结合这首诗的写作背景去体会字词背后的深刻含义。(板书:歌舞)

(1)教师出示多媒体资料。(北宋如何灭亡,南宋如何建立) (2)学生“靖康之耻”。了解那段屈辱的历史。

(3)师:我们再去看看刚刚逃过一劫的南宋的统治者都在干什么。

(4)补充写作背景

师:刚刚建立新的政权,他们本当卧薪尝胆,本当奋发图强,本当重整河山待后生。可是他们并没有这样做,反而更加变本加厉,寻欢作乐。这里的“西湖歌舞”绝不仅仅指眼前所见到的“轻歌曼舞”,而是暗指统治者忘却国仇家恨,只顾享乐的荒淫生活。

(4)请同学们设想一下作者此时的心情怎样。

3、有感情地朗读。

(1)愤怒的质问。(指名读)

(2)悲伤的担忧。(指名读)

(3)教师引读。(齐读)

师:大家想想,王朝初立,国家还在风雨中摇摆,统治者不思收失地,救俘虏,不思兴国安邦,只顾纵情歌舞。眼见这一幕诗人怒从心头起,不禁高声怒斥道:“……”。

师:转念一想,半壁江山已失,统治者一味的卑微屈膝,休战言和,到什么时候才能看到祖国一统河山啊!诗人不禁愁绪万千,悲叹道:“……”。

(二)学习后两句。

师:通过前两句的学习,我们知道了古诗当中有些字、词,不仅表面上的意思,还有更深刻的含义。同学们,你们知道这两句诗