部编人教版五年级语文上册第11课《古诗三首》教案含教学反思

- 格式:doc

- 大小:114.00 KB

- 文档页数:22

部编人教五年级语文上册《12古诗三首》说课稿含教学反思一. 教材分析《12古诗三首》是人教版五年级语文上册的一篇课文,本节课主要介绍了三首古诗《山行》、《枫桥夜泊》和《长相思》。

这三首古诗分别描绘了作者对自然景色的赞美、对家乡的思念以及对生活的感悟。

通过学习这三首古诗,学生可以体会到古人的智慧和情感,培养对古诗的欣赏能力和文学素养。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的阅读能力和理解能力,但对古诗的理解和欣赏还需要进一步引导。

学生在学习过程中可能存在对古诗中意境和情感的难以理解的问题,需要教师通过讲解和引导,帮助学生深入领悟古诗的魅力。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够正确地朗读和背诵三首古诗,理解古诗的大意和主题。

2.过程与方法:通过阅读和分析,学生能够领悟古诗中的意境和情感,培养对古诗的欣赏能力。

3.情感态度与价值观:学生能够体会作者对自然和家乡的热爱与思念,培养对美好生活的向往和追求。

四. 说教学重难点1.重难点:学生对古诗中意境和情感的理解。

2.原因:古诗的语言简练,意境深远,对学生来说理解和欣赏存在一定的困难。

五.说教学方法与手段1.教学方法:采用情景教学法、启发式教学法和小组合作学习法,引导学生主动参与,积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片和音乐等辅助教学,帮助学生更好地理解和欣赏古诗。

六. 说教学过程1.导入:通过展示自然景色和家乡的图片,引发学生对自然和家乡的热爱与思念,导入新课。

2.朗读与背诵:学生朗读和背诵三首古诗,理解古诗的大意和主题。

3.分析与讨论:学生分组讨论,分析古诗中的意境和情感,分享自己的理解和感悟。

4.讲解与引导:教师针对学生的讨论和理解,进行讲解和引导,帮助学生深入领悟古诗的魅力。

5.总结与拓展:学生总结本节课的收获,并进行相关的古诗拓展练习。

七. 说板书设计板书设计主要包括古诗的题目、作者、意境和情感等内容,通过板书帮助学生对古诗进行梳理和记忆。

部编人教五年级语文上册《12古诗三首》教案含教学反思一. 教材分析《古诗三首》是人教版五年级语文上册的一篇课文,包含了《望庐山瀑布》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《秋浦歌》三首古诗。

这些古诗都是我国古代文学的瑰宝,具有很高的文学价值。

通过学习这三首古诗,学生可以领略到古代诗人的才华,感受到古诗的韵律美和意境美,同时也能了解到我国古代的历史文化。

二. 学情分析五年级的学生已经有一定的古诗阅读基础,他们对于古诗的韵律、意境有一定的认识。

但学生在理解古诗的深层含义和历史文化背景方面还存在一定的困难。

因此,在教学过程中,教师需要注重引导学生深入理解古诗,领略古诗的魅力。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读、背诵三首古诗,理解古诗的含义,掌握古诗中的关键词语。

2.过程与方法:通过自主学习、合作交流的方式,提高学生理解古诗、鉴赏古诗的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对古诗的兴趣,传承中华优秀传统文化,激发学生爱国情怀。

四. 教学重难点1.教学重点:正确朗读、背诵三首古诗,理解古诗的含义。

2.教学难点:体会古诗的意境美,理解古诗中的深层含义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音乐等手段,营造古诗所描述的情境,帮助学生更好地理解古诗。

2.启发式教学法:教师引导学生主动思考、探讨,提高学生理解古诗的能力。

3.小组合作学习:学生分组讨论,共同完成学习任务,培养学生的合作意识。

六. 教学准备1.课件:制作包含古诗文本、图片、音乐等元素的课件。

2.教学素材:准备与古诗相关的图片、视频等资料。

3.课堂练习题:设计有助于巩固所学知识的练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示古诗中的美景,引导学生欣赏,激发学生学习古诗的兴趣。

同时,引导学生回顾已学的古诗,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师依次呈现《望庐山瀑布》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《秋浦歌》三首古诗,引导学生朗读,注意把握古诗的韵律和节奏。

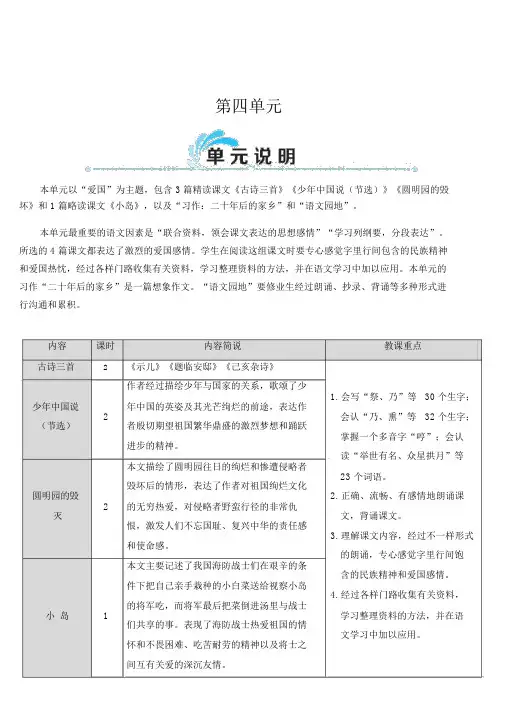

第四单元本单元以“爱国”为主题,包含 3 篇精读课文《古诗三首》《少年中国说(节选)》《圆明园的毁坏》和 1 篇略读课文《小岛》,以及“习作:二十年后的家乡”和“语文园地”。

本单元最重要的语文因素是“联合资料,领会课文表达的思想感情”“学习列纲要,分段表达”。

所选的 4 篇课文都表达了激烈的爱国感情。

学生在阅读这组课文时要专心感觉字里行间包含的民族精神和爱国热忱,经过各样门路收集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。

本单元的习作“二十年后的家乡”是一篇想象作文。

“语文园地”要修业生经过朗诵、抄录、背诵等多种形式进行沟通和累积。

内容课时内容简说教课重点古诗三首2《示儿》《题临安邸》《己亥杂诗》作者经过描绘少年与国家的关系,歌颂了少1. 会写“祭、乃”等30 个生字;少年中国说年中国的英姿及其光芒绚烂的前途,表达作2会认“乃、熏”等32 个生字;(节选)者殷切期望祖国繁华鼎盛的激烈梦想和踊跃掌握一个多音字“哼”;会认进步的精神。

读“举世有名、众星拱月”等本文描绘了圆明园往日的绚烂和惨遭侵略者23 个词语。

毁坏后的情形,表达了作者对祖国绚烂文化圆明园的毁 2. 正确、流畅、有感情地朗诵课2的无穷热爱,对侵略者野蛮行径的非常仇灭文,背诵课文。

恨,激发人们不忘国耻、复兴中华的责任感3. 理解课文内容,经过不一样形式和使命感。

的朗诵,专心感觉字里行间饱本文主要记述了我国海防战士们在艰辛的条含的民族精神和爱国感情。

件下把自己亲手栽种的小白菜送给视察小岛4. 经过各样门路收集有关资料,的将军吃,而将军最后把菜倒进汤里与战士小岛1学习整理资料的方法,并在语们共享的事。

表现了海防战士热爱祖国的情文学习中加以应用。

怀和不畏困难、吃苦耐劳的精神以及将士之间互有关爱的深沉友情。

习作语文园地32二十年后的家乡沟通平台、词句段运用、书写提示、日积月累1. 审清题目要求,明确写作主题。

2. 环绕主题勇敢想象二十年后的家乡的样子,把想象到的场景或事件完好生动地描绘出来。

部编版五年级上册语文《12.古诗三首》教学反思五年级上册语文教学反思在五年级上册语文教学中,我通过教授《古诗三首》这一单元,帮助学生们更好地理解和欣赏古诗,并培养他们的审美能力和文学修养。

本文将对教学内容、教学方法以及教学效果进行反思和总结。

一、教学内容《古诗三首》是五年级上册语文教材中的一篇重要课文,其中包括《白桦树》、《小石潭记》和《登鹳雀楼》三首古诗。

这三首古诗既有优美的语言,又描绘了独特的自然景色和情感,非常适合培养学生的情感认知和阅读能力。

在教学过程中,我着重培养学生的直观感受和情感理解,通过朗读、分析和讨论,帮助学生逐步理解古诗的内涵和深层次含义。

二、教学方法1. 导入课文:通过课前布置的任务和问题,激发学生对古诗的兴趣。

可以选择播放一段与课文相关的音频、图片或视频,引起学生对古诗背景和主题的好奇心。

2. 理解古诗:在学生阅读课文之前,可以先进行一些预读和词汇解释,帮助学生理解古诗中的生词和难句。

然后,进行整体阅读,让学生感受古诗的韵律和意境。

接下来,可以导读古诗,引导学生理解其中的情感表达和意象描绘。

可以通过问题引导学生思考,例如“诗中的白桦树给你什么样的感触?”“文中的小石潭有哪些特点?”等等。

3. 朗读和模仿:让学生朗读课文,用声音去感受古诗的韵律和音乐性。

在朗读过程中,可以进行角色扮演,让学生更好地理解诗中人物的情感和表达方式。

同时,可以引导学生模仿古诗的写作风格,通过改编或创作一些类似的古诗,培养学生的诗歌创作能力和文学表达能力。

4. 分析和讨论:通过分析古诗的结构和语言特点,帮助学生深入理解诗的内涵和美学价值。

可以进行词语、句子的解析,引导学生发现古诗中的比喻、修辞和象征等修辞手法。

同时,组织学生进行小组讨论,让学生自由交流古诗给他们带来的思考和感受,培养学生的批判性思维和合作学习能力。

三、教学效果通过采用上述教学方法,我发现学生对《古诗三首》的理解和欣赏能力有了显著提高。

最新部编人教版小学五年级语文上册古诗三首《枫桥夜泊》教案及反思【教学目标】知识与能力:1.认识“榆、畔”等3个生字,读准多音字“更”,会写“孙、泊”等5个字。

2.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《枫桥夜泊》。

3.借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。

过程与方法:引导学生借助注释和插图理解词句的意思。

情感态度与价值观:通过对诗文意象的理解,体会诗人的情感,培养学生高洁的情怀和积极的人生态度。

【教学重难点】1.学习动静结合的写法。

2.体会诗人寄情山水的感情和追求高洁人格的志向。

【教学准备】多媒体课件【课时安排】3课时第二课时《枫桥夜泊》【课时目标】1.学会生字,能入情入境地朗读古诗,读出古诗的意味。

2.看注释和插图,联系生活实际理解诗句的意思。

3.抓住关键字词体会诗人的情感。

4.背诵并默写《枫桥夜泊》。

【教学过程】一、过渡导入,整体感知。

1.抽生背诵王维的古诗《山居秋暝》。

2.今天我们再来学习一首古诗《枫桥夜泊》。

板书课题,读题解题。

(1)枫桥:在江苏省苏州市阊门外5公里枫桥镇,建于唐代。

该桥因唐朝诗人张继写了《枫桥夜泊》这首诗而闻名。

“泊”的意思是船停靠岸边。

谁能说说“枫桥夜泊”的意思?(夜里,船停靠在枫桥的一条河边)(2)出示课件:作者简介:张继,唐朝诗人,字懿孙,天宝年间进士。

他的诗作风格清远,以《枫桥夜泊》最为知名。

设计意图:由上节课的古诗自然引入本节课古诗的学习。

二、通读感知,理解诗意。

出示课件:1.自学生字,读通读顺。

2.读出韵味。

月落/乌啼/霜满天,江枫/渔火/对愁眠。

姑苏/城外/寒山寺,夜半/钟声/到客船。

要重读“霜”“愁”“到”等字。

3.生齐读全诗。

4.对照文中注释,初步理解诗句的意思。

5.小组交流,释疑解惑。

6.引导学生理解诗意。

诗文解释:月亮落下去了,乌鸦不停地啼叫,茫茫夜色中似乎弥漫着满天的寒霜,面对岸上隐约的枫树和江中闪烁的渔火,愁绪使我难以入眠。

夜半时分,苏州城外的寒山寺凄冷的钟声,悠悠然飘荡到了客船。

12古诗三首教学目标知识与能力1.掌握本课生字,正确、流利、有感情地朗读并背诵三首古诗。

默写《示儿》。

2.掌握从诗歌题目获取内容信息的能力,感悟诗歌优美的语言,体会诗人所要表达的思想感情。

3.背诵自己课外搜集的关于爱国的古诗。

过程与方法1.安排学生朗读诗歌,预习字词,理解诗歌大意。

2.让学生通过语言文字展开丰富的想象,在脑海中再现诗歌描绘的意境,体会诗人所要表达的感情。

情感、态度与价值观在反复诵读的基础上,体会诗的意境,感受诗人的思想情感。

重点难点教学重点掌握本课生字,正确、流利、有感情地朗读并背诵三首古诗。

教学难点1.掌握从诗歌题目获取内容信息的能力,感悟诗歌优美的语言,体会诗人所要表达的思想感情。

2.背诵自己课外搜集的关于爱国的古诗。

课时安排2课时教学过程第一课时一、导入新课,揭示课题爱国,这是一个永恒的话题!巍巍中华,悠悠历史,有多少仁人志士将毕生的精力献给了自己的国家,留下了一段段可歌可泣的故事!隔着千年的长河,今天,我们仿佛依然能够听见他们铿锵有力的话语,看见他们坚贞不屈的身影!今天,让我们从《示儿》开始,去感受古代诗人忧国忧民的情怀。

二、字词学习,基础积累1.教师范读生字。

重点指导生字中的翘舌音“恃”和后鼻音“杭”。

2.学生在文中圈画生字词,借助字典解决生字词。

3.检查自学情况,教学生字新词。

(1)教读生字并组词造句。

学习“祭”等字时,可以用同音字对比的方法;学习“乃、杭、拘”等字时,可以用形近字对比的方法。

同音字歌示例:祭:清明祭烈士,寄托我哀思。

汇报好成绩,满怀新希冀。

形近字歌示例:乃:猫咪把奶喝,扔球来取乐。

仍旧爱睡觉,乃是因性格。

拘:小狗汪汪叫,马驹蹦蹦跳。

相互不拘礼,见面就拥抱。

(2)对要求会写的字进行书写指导。

书写指导:“祭”的上部横撇和捺伸展,下部撇、点对称。

“乃”的横折折折钩书写要斜中取正,重心平稳。

“熏”的平撇稍短,第二笔横最长,中间“口”扁宽。

“杭”的“木”左伸右收,“亢”横画略长。

部编版五年级语文上册《11古诗三首》教案与板书设计一. 教材分析《古诗三首》选自部编版五年级语文上册,包括《示儿》、《题临安邸》、《己亥杂诗》。

这三首诗都是中国古代文学的瑰宝,具有很高的文学价值和历史意义。

通过学习这三首诗,学生可以领略到古人的思想感情,提高自己的审美情趣和文学素养。

二. 学情分析五年级的学生已经有一定的古诗阅读基础,对诗歌的韵律、意境等方面有一定的认识。

但对于《古诗三首》中所蕴含的深刻内涵和历史背景,还需要进一步引导和讲解。

此外,部分学生可能对文言文存在抵触情绪,需要教师耐心引导,激发他们的学习兴趣。

三. 教学目标1.能够正确地朗读、背诵这三首古诗。

2.理解诗歌的意境、主题和作者的思想感情。

3.学习古诗的表现手法,提高自己的文学鉴赏能力。

4.培养对传统文化的热爱和传承意识。

四. 教学重难点1.重点:熟练地朗读和背诵古诗,理解诗歌的意境和主题。

2.难点:深入体会作者的思想感情,学习古诗的表现手法。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音乐等创设情境,让学生感受诗歌的美。

2.情感教学法:引导学生在朗读、背诵中体验作者的情感,激发对诗歌的热爱。

3.对比教学法:分析三首诗的异同,提高学生的文学鉴赏能力。

4.讨论教学法:分组讨论,让学生发表自己对诗歌的理解和感悟。

六. 教学准备1.课件:制作课件,包括诗歌原文、译文、图片、音乐等。

2.资料:收集与诗歌相关的历史背景、作者简介等资料。

3.课堂活动准备:准备相关卡片、奖品等,用于激励学生。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示三首诗的题目,引导学生思考:你们知道这三首诗吗?它们有什么特点?2.呈现(10分钟)分别呈现三首诗的原文,让学生自由朗读,感受诗歌的韵律。

然后教师逐句讲解,引导学生理解诗歌的意思。

3.操练(10分钟)学生跟读、背诵诗歌,教师适时给予表扬和鼓励。

对于文言文中的难懂字词,教师重点讲解。

4.巩固(10分钟)学生分小组讨论,分析三首诗的异同,提高文学鉴赏能力。

部编人教五年级语文上册《12古诗三首》教案含教学反思一、引言本教案旨在通过对部编人教五年级语文上册《12古诗三首》的教学,帮助学生深入理解中国古代优秀诗歌,培养学生的文学素养和审美情趣。

通过本教案的设计和实施,学生将能够更好地领会古诗的意境和内涵,提高语文素养,启发学生对文学的热爱。

二、教学目标1.了解《12古诗三首》的作者、背景和特点;2.理解《12古诗三首》的诗意表达和意境;3.能够朗读《12古诗三首》,感受其韵味和情感;4.掌握古诗的基本解读方法,培养文学鉴赏能力。

三、教学内容1. 诗歌选材1.《将进酒》 - 李白2.《静夜思》 - 李白3.《春江花月夜》 - 张若虚2. 教学重点1.了解古诗的文学价值和意义;2.理解诗歌中的意象和抒情;3.学会借助语调和音韵,准确朗读古诗。

四、教学过程第一课时:《将进酒》1.听取学生对李白的了解;2.授诗篇《将进酒》;3.分析诗歌结构和意象;4.配合唐诗三百首中相关诗歌进行比较。

第二课时:《静夜思》1.分析古代诗人描写夜景的手法;2.讲解《静夜思》中的意象;3.练习准确朗读诗歌。

第三课时:《春江花月夜》1.讲解丰富多彩的春夜景象;2.分析《春江花月夜》中的感情表达;3.学习如何用声音和语调诠释诗中的情感。

五、教学反思通过对《12古诗三首》的教学,学生在课堂上积极参与,表现出对古诗的浓厚兴趣。

但在教学中也发现了一些问题,比如学生表达诗歌感情不够到位,需要加强对诗歌情感的理解和表达方法的训练。

为此,下一步将引入更多实践环节,让学生通过吟诵、表演等方式更好地体味古诗的韵味和情感,提高学生的语文素养和文学鉴赏能力。

六、总结通过本教案的设计和实施,学生能够更好地理解和欣赏《12古诗三首》,培养自己的审美情趣和语文素养。

希望学生在本次诗歌教学中不仅能够获得知识,还能够感受到古代诗人的情感表达和人生感悟,进一步激发学生对文学的热爱和追求。

以上为部编人教五年级语文上册《12古诗三首》教案含教学反思。

11 古诗三首 示 儿 教学目标: 1、通过反复朗读古诗,感悟、表现诗歌意境。 2、背诵并默写古诗《示儿》。 3、合作学习理解诗句,体会诗人渴望收复失地、统一祖国的爱 国之情。 教学重点: 通过反复朗读古诗,感悟、表现诗歌意境。 教学难点: 合作学习理解诗句, 体会诗人渴望收复失地、 统一祖国的爱国之

情。教学准备: 1. 音乐《乱红》、《望月之城》。 2. 资料准备 : 教师收集陆游的生平资料、陆游诗《秋夜出篱门迎凉有感》 ; 《题临安邸》《少年中国说》诗文背景资料。

教学过程:一、情境导人

1、(背景乐)现在请大家轻轻闭上双眼,时间回到 1210 年的除

夕,那是一个风雨交加的夜晚, 一间简陋的茅草屋里, 烛光闪烁, 忽明忽暗。 床上躺着一位头发花白的老人, 他真切地感到自己不

久于人世。于是,他把儿子叫到床前, 用微弱的声音嘱咐道: “死 去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告 乃翁。”现在请大家睁开眼睛, 刚刚在你们眼前浮现的那位老人, 就是我们今天要了解的主人翁——陆游。 2、学生介绍陆游生平、作品。 二、初读古诗 1、出示古诗。 2、学生朗读,把诗读通顺。 3、师:这是一首几言诗?生:七言。师:请大家按照以往所学 的七言诗节奏规律在书上将节奏划出来。 复习古诗节奏。( 2 2 3) 4、再读古诗,掌握朗读节奏。 师小结 : 大家觉得自己读得怎么样?想读得更好吗?读诗不但

要读出诗的节奏,更要理解诗句,体会诗人所表达的情感。这样 就能读出诗的意境美了。下面我们一起来学习理解这首诗。 三、细读《示儿》,理解诗意。 1. 揭题“示儿”是什么意思?(告诉儿子。) 师:诗人此时是以什么身份告诉儿子 ?( 父亲。 ) 诗中有个词语透露出这位父亲的年龄情况,你们能帮老师找出来吗?(死去。)

这个词说明了什么? (说明诗人年纪已经很大了, 不久于人世。)所以这首《示儿》相当于陆游对儿子的一份(遗嘱。)

(过渡语)那么陆游生前对儿子最后的嘱托是什么呢?请看一二句诗。

【一】 1、出示 : 死去元知万事空,但悲不见九州同。 2、学生质疑提出不懂的、重点字词,师生共同解释字义。根据 字义请一到两个学生试着翻译诗句。 (“元”,本来 ;“但”,只是的意思; “九州”,指全国,

“同”,统一。) 3、请学生朗读小组合作学习要求。 ( 1)小组内反复吟诵古诗。 ( 2)根据字义讨论诗句意思。 ( 3)体会诗句所表达的思想感情。 4、小组合作学习。 5、小组汇报:这句诗的意思是:本来就知道人死了就什么都没 有了,只是因为看不到全国统一而感到悲伤。 5、师:从“死去元知万事空” 你能体会到作者对生死的态度是? (无奈,看淡生死)作者对生死看的这样淡了,却对一件事耿耿 于怀那就是(但悲不见九州同。)这句诗有一个字概括了诗人感 情是?悲。 (板书:悲)诗人为什么感到悲伤?(看不到国家统 一而感到悲伤) 这句诗表达了作者什么样的思想感情? (看不到

中国统一的悲伤之情。) 6、练习有感情地朗读。 【二】 1、出示 : 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 2、学生质疑提出不懂的、重点字词,师生共同解释字义。根据 字义请一到两个学生试着翻译诗句。 (“王师”,指国家的军队; “定”,平定,收复的意思; “家 祭”,祭拜祖宗; “乃”,你的,“翁”,父亲。) 3、小组合作学习。 4、小组汇报:这句诗的意思是:国家的军队向北方进军,收复 中原的时候, 祭把祖宗不要忘了把收复中原的事, 告诉你们的父

亲。 5、师:诗人看到王师收复中原了吗?这是诗人生前最大的遗愿。 能不能用一个字概括这种渴望的心情是?生:盼。(板书:盼) 诗人渴望有一天王师能够收复失地、 统一祖国, 所以他对儿子再 三叮嘱“家祭无忘告乃翁”。这是诗人对儿子最后的嘱咐,我们 应该如何表达?(强调,语重心长)这两句诗表达作者怎样的思 想感情?(渴望收复失地、统一祖国的爱国之情。) 6、练习有感情地朗读诗句。 【三】小结 师:诗人悲伤是因为看不到祖国统一, 即使知道人死了什么 都没有了,依旧渴望有一天朝廷的军队能收复失地、统一祖国。 我们可以感受到诗人强烈的爱国之情。(板书:爱国) 四、主题升华 ( 背景乐 ) 诗人的一生都在盼望着朝廷的军队, 在弥留之际, 诗人

念念不忘的不是生的不舍,而是中原的恢复、祖国的统一,这是 为什么呢?请看陆游早些时候的一首诗作。 1、出示《秋夜出篱门迎凉有感》。 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游 三万里河东入海, 五千仞岳上摩天。 遗民泪尽胡尘里, 南望王师又一年。 2、读后两句“遗民泪尽胡尘里, 南望王师又一年。”

3、师:说说从这两句诗中,从“泪”字,你能听见什么?有哪 些人在哭泣?他们为什么哭?他们过着什么样的生活?生活艰 辛不幸让他们有一个动作—“望” 望着谁?他们会怎样地望?他们等到王师了吗? (没有) 从哪个 字看出来的?“又”,说明他们在日复一日年复一年地盼望王师, 可是却始终没有盼来。 4、师:正是因为诗人唯独放不下流血流泪的故土和故土里那些 生活在水深火热之中望眼欲穿的遗民。 所以,在即将离开这个世 界的时候, 作者的遗憾是(死去元知万事空)。 作者的遗恨是(但悲不见九州同)。 作者的遗愿是(王师北定中原日)。 作者的遗嘱是(家祭无忘告乃翁)。 师过渡:就这样,一位怀着满腔爱国之情的老人,带着他毕生 的遗憾和无限的希望永远的离开了。 与此同时, 当朝统治者在做 什么呢? 五、拓展延伸 1、出示《题临安邸》 题临安邸 林升 山外青山楼外楼, 西湖歌舞几时休。 暖风熏得游人醉, 直把杭州作汴州。 2、学生回忆这时的统治者在做什么?国家衰败的原因是什么? (当朝统治者屈辱求和、苟且偷安,过着纸醉金迷的生活。) 师过渡:南宋衰败的遗恨已经永远的停留在历史的长河中, 那么

于我们少年而言, 如何才能使国家强盛呢?在中国的近代也曾有 一段不堪回首的历史, 民族危机空前严重, 帝国主义肆意瓜分中 国,清政府腐败无能,此时,爱国学者梁启超认为要挽救民族危 难,必须改造年轻一代的思想,于是写下了这篇《少年中国说》 3、出示《少年中国说》片段。学生齐读。 少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独 立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则 国胜于欧洲,少年雄于地球, 则国雄于地球。 美哉,我少年中国, 与天不老。壮哉,我中国少年,与国无疆! 4、学生展示:作为新时代的少年, 我们能为祖国强盛做些什么? 六、教师总结,升华感情。 师 : 同学们,天下兴亡,匹夫有责;国富民强,少年有责。我们应该像诗人陆游那样心怀祖国、报效祖国。让我们一起背诵《示儿》吧。

七、作业布置 1、背诵并默写古诗《示儿》。 2、收集爱国诗句,摘抄到采集本上。 板书设计 : 悲 示儿 爱国 盼 题临安邸 教学目标: 1、借助写作背景和作者介绍理解诗文深刻含义, 体会诗中情感。

2、有感情地朗读古诗。 (有个性化体验) 3、激发学生阅读古诗词的兴趣。 教学难点: 引导学生正确查阅资料, 并合理利用查阅资料帮助体会古诗更深 层含义。 教学过程: 一、导入: 1、师:我们生活在一个诗的国度,诗歌就像一颗颗璀璨的明珠

闪耀在中华文学宝库的桂冠上。 读诗能陶冶情操, 能让生活浪漫多彩。读诗还能让我们跨越千年的阻隔, 去触碰那一段不曾了解的历史。上节课,我们跟随诗人王昌龄的脚步一起感悟了唐代边关将士连年征战的悲苦。 今天,让我们再次穿越历史去品读宋代诗人林升的爱国名作——《题临安邸》 。 2、板书课题。 二、熟读古诗,了解大意。 (一)板书课题,并解题。 1、板书课题。 2、题写在杭州一家客栈的墙壁的上的诗。 3、这是一首题壁诗。这种题壁诗在唐宋年间十分流行,诗人们 在墙壁上留诗寄情, 就好像今天的人们上网络发个帖子一样。 一 些客栈还专门设置“诗板”供旅客题诗。 4、齐读课题。 (二)熟读古诗。 指名朗读,正确流利。 ( 1、读诗要字正腔圆,声音洪亮。 2、有板有眼,读出韵律,读出节奏。在字里行间。 3、声音高低起伏,抑扬顿挫。 )

(三)了解古诗大意。 1、出示合作学习方法: ( 1)齐读古诗。 ( 2)共同研究,借助注释说说每句诗的意思。 ( 3)再读一遍古诗。 ( 4)分配任务,每人汇报一句诗意。 2、学生合作学习。 3、小组汇报学习成果。注:了解学生的掌握程度。 师:这个小组的汇报流程完整,诗句意思简单明了。 4、教师总结诗词大意。 (①青山之外还是青山, 楼阁之外还是楼阁。 ②西湖边上的歌舞

什么时候能够停止?③暖洋洋的的风吹得游人沉醉其中。 ④简直 把杭州当作是汴州了。 ) 师:通过同学们的汇报我了解到了, 你们现在已经具备了能够借 助注释和预习工作了解诗词大意的能力。 现在这首古诗我们已经 读通,读懂了,接下来要做的是读透。 三、感悟爱国情怀。 (一)学习前两句。 师:古人写诗都爱由景入手,这首诗描写的哪些景物呢? 1、体会“山外青山楼外楼”是怎样的景象。 重重叠叠的青山说明景美,上有天堂下有苏杭。 重重叠叠的楼阁说明人多热闹,一片盛世繁华。 补充资料:柳永《望海湖 . 东南形胜》 2、体会“西湖歌舞几时休” 所表达的情感。

师:就是在这样一个这风景如画的繁华闹市中作者面对西湖边上 人们的轻歌曼舞,本应写道“西湖歌舞烟雨中”或是“西湖歌舞 惹人醉”之类的溢美之词,可恰恰相反诗人笔锋一转写到了“西 湖歌舞几时休” ,这里的“西湖歌舞”仅仅是指歌舞吗?还有别 的所指吗?下面我们就结合这首诗的写作背景去体会字词背后 的深刻含义。(板书:歌舞) (1)教师出示多媒体资料。 (北宋如何灭亡,南宋如何建立)