部编版小学五年级上册语文第12课《古诗三首》课文原文及教案

- 格式:docx

- 大小:11.59 KB

- 文档页数:2

己亥杂诗

【教学目标】

⒈知识与能力: (1)朗读背诵并默写《己亥杂诗》。

(2)联系作者写作背景,理解诗意,体会情感。

(3)初步感知本诗的表达特点。

⒉过程与方法:读好诗句,整体把握,诵读赏析,领悟情感,拓展延伸。

⒊情感态度与价值观:体会诗人希望社会变革和期待人才辈出的爱国情感。

【教学重难点】在诵读的基础上,理解诗意,体会情感。

【课时安排】 一课时

【教学准备】 ppt课件

【教学过程】

一、导课题

课前活动:现在还没有上课,我们先来做做小游戏,放松放松!(猜古诗、背古诗、猜诗人)

1、今天我们就要来学一首龚自珍写的诗《己亥杂诗》。仔细看老师写课题,请书空一起写。己字可千万不要出头。杂字的最后两笔是点,而不是撇和捺。(板书:己亥杂诗) 2、齐读课题。

二、释诗题

读了课题你们知道诗题的意思吗?谁来说一说?

师小结:龚自珍辞官南下,一路将所见所闻所思所想记录成315首日记体组诗。因为都写于己亥年,所以将这315首诗都称为——(读课题)《己亥杂诗》。 鸦片战争的前一年,曾经强盛的大清帝国行将没落。腐朽的清政府对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生。这时候,龚自珍写下了这首诗。

三、读诗韵

1、下面我们走进古诗,请自由读诗,要求读准字音,读出节奏。下面谁愿意来展示你的朗读? 师指导范读

2、方法要学以致用,请你们自己练习。

3、男女合作读。

4、师生合作读。

5、全班读。

四、释诗意

请你借助下面的注释来理解诗意,开始吧! 学生小组自由交流,解决以下内容:

(1)九州生气恃风雷:

1、你读懂了哪里?你是怎么读懂的?板书:九州生气(我看了下面的注释)嗯,借助注释是我们理解古诗的常用方法。

2、请你连下来说说。(风雷:①师解:唉,普通的暴风雷电能让祖国生机勃勃吗?一场暴风雷雨之后,大地会怎么样?暴风雷电来临之前,世界是什么样的?(黑沉沉的,死气沉沉的。)那也就是说,中国想要生机勃勃,就要靠一场如暴风雷雨般的——改革(板书:改革)②你真厉害,课处的知识真丰富。普通的风雷当然不能让中国生机勃勃,所以这里的风雷是指暴风雷雨般的变革)。

精品文档 用心整理

资料来源于网络 仅供免费交流使用 《古诗三首》教学反思

本课是第四单元的第一篇,共安排了三首古诗,分别是《示儿》《题临安邸》《己亥杂诗》。《示儿》是陆游的绝笔诗。他在弥留之际,还是念念不忘被女真贵族霸占着的中原领土和人民,热切地盼望着祖国的重新统一,因此他特地写这首诗作为遗嘱,谆谆告诫自己的儿子。从这里我们可以领会到诗人的爱国激情是何等的执着、深沉、热烈、真挚。《题临安邸》是宋代诗人林升创作的一首七绝。此诗第一句点出临安城青山重重叠叠、楼台鳞次栉比的特征;第二句用反问语气点出西湖边轻歌曼舞无休无止;后两句以讽刺的语言写出当政者纵情声色,并通过“杭州”与“汴州”的对照,不露声色地揭露了“游人们”的腐朽本质。也由此表现出作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧。《己亥杂诗》是清代诗人龚自珍创作的一组诗集。本诗是一组自叙诗,写了平生出处、著述、交游等,题材极为广泛。

一、教学效果

1、课前查阅资料,走近三位作者。

古诗词读起来朗朗上口,背诵也比较简单,但是理解文本内涵有一定的难度,体会情感也是难点。所以课前预习环节便设计让学生查阅每首诗的作者以及写作背景,试着理解题目的含义。课上一交流,学生便比较快地与作者和文本之间的距离缩短了,为理解内涵奠定基础。接下来聚焦第一首诗《示儿》,先引导学生读好停顿,再引导学生读出节奏,之后引导寻找本诗字眼“悲”,领悟着作者的情感放慢语速,放低声调,再次朗读,学生的情感在朗读声中与作者产生共鸣,进而收到情感的熏陶,爱国情怀扎根孩子心中。

2、自读自悟,品读感悟爱国情怀。

运用学习第一首诗的方法,自学剩下的两首诗。自学之后,先在小组内交流,不会的查阅手头资料,在理解题目句子内涵的基础上,作者抒发的情感逐渐凸显:作者对当政者不思收复失地的愤激以及对国家命运的担忧(《题临安邸》);作者批评清王朝的腐败,洋溢着爱国热情(《己亥杂诗》)。

第 1 页 共 5 页 《示儿》教学设计

教材内容分析:

《示儿》 这首诗是南宋爱国诗人陆游临终前写的绝笔,也是遗嘱,更是一首经典的爱国诗。全诗表达了对南宋统治者屈辱求和、苟且偷安的无比愤慨,对收复失地,洗雪国耻、重新统一祖国的无比渴望。全诗发自肺腑,悲愤交集,真挚感人。

教学目标:

1、收集、交流这首诗写作的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2、学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容。

3、深入了解作者字里行间的爱国悲情,深情,激发学生爱国主义情感,培养学生的正确世界观、人生观和价值观。

教学重点:学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容。

教学难点:深入了解作者字里行间的爱国悲情,深情,激发学生爱国主义情感,培养学生的正确世界观、人生观和价值观。

教学准备:多媒体

教学过程:

一、导入新课

1. 了解作者和背景。

课前板书:课题 示儿

师:今天我们来学习陆游的一首诗,同学们课前都搜集了有关诗人陆游的资料,谁能用简洁的语言来介绍一下陆游呢?(生说)

【课件出示:陆游(1125-1210),字务观,号放翁,南宋人。12岁即能诗文,

是我国伟大的爱国诗人。】

师:陆游是一位诗人,他的诗有什么特点呢?(生说)

【课件出示:诗歌特点:许多诗篇抒写了抗金杀敌的豪情和对敌人、卖国贼的仇恨,风格沉郁悲壮,洋溢着强烈的爱国主义激情。】

师:谁能说说陆游生活的那个时代呢?(生说)

【课件出示:时代背景:1126年,当金兵的铁蹄踏破宋朝都城汴梁大门的那一刻起,战火就整整燃烧了95年,陆游就生活在这样战火纷飞的年代,他一生都在渴盼着国家的统一,临终之时,躺卧在病塌上的他,写下了流传千古的绝唱——《示儿》。】

师过渡:就让我们走进《示儿》去体会陆游的忧国忧民的情怀。

1 / 4

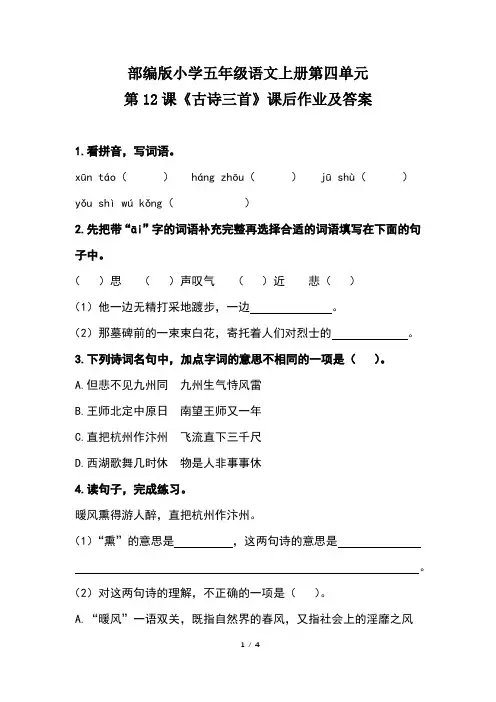

部编版小学五年级语文上册第四单元

第12课《古诗三首》课后作业及答案

1.看拼音,写词语。

xūn táo( ) háng zhōu( ) jū shù( )

yǒu shì wú kǒng( )

2.先把带“āi”字的词语补充完整再选择合适的词语填写在下面的句子中。

( )思 ( )声叹气 ( )近 悲( )

(1)他一边无精打采地踱步,一边 。

(2)那墓碑前的一束束白花,寄托着人们对烈士的 。

3.下列诗词名句中,加点字词的意思不相同的一项是( )。

A.但悲不见九州同 九州生气恃风雷

B.王师北定中原日 南望王师又一年

C.直把杭州作汴州 飞流直下三千尺

D.西湖歌舞几时休 物是人非事事休

4.读句子,完成练习。

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

(1)“熏”的意思是 ,这两句诗的意思是

。

(2)对这两句诗的理解,不正确的一项是( )。

A.“暖风”一语双关,既指自然界的春风,又指社会上的淫靡之风

2 / 4

B.“熏”字暗示了歌舞场面的庞大和热闹,表达了当朝的国力强盛之态C.“醉”字把“游人们”醉生梦死的精神状态刻画得惟妙惟肖

D.这两句诗表达了诗人对国家民族命运的优虑,以及对统治者苟且偷安、对外屈膝投降的愤慨之情

5.下列关于《示儿》的说法,不正确的一项是( )。

A.从诗的内容可以看出,这首诗是宋代诗人陆游临终前写的绝笔诗

B.这首诗是陆游爱国诗中的名篇。陆游一生致力于抗金斗争,一直希望能收复中原

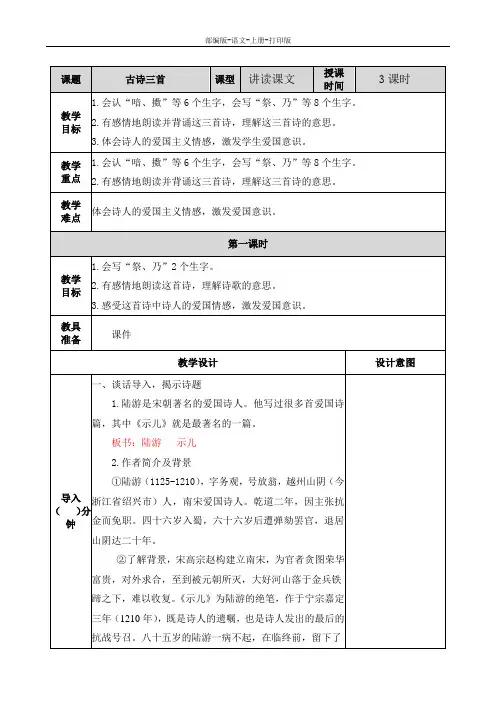

部编版-语文-上册-打印版

课题 古诗三首 课型 讲读课文 授课

时间 3课时

教学

目标 1.会认“喑、擞”等6个生字,会写“祭、乃”等8个生字。

2.有感情地朗读并背诵这三首诗,理解这三首诗的意思。

3.体会诗人的爱国主义情感,激发学生爱国意识。

教学

重点 1.会认“喑、擞”等6个生字,会写“祭、乃”等8个生字。

2.有感情地朗读并背诵这三首诗,理解这三首诗的意思。

教学

难点 体会诗人的爱国主义情感,激发爱国意识。

第一课时

教学

目标 1.会写“祭、乃”2个生字。

2.有感情地朗读这首诗,理解诗歌的意思。

3.感受这首诗中诗人的爱国情感,激发爱国意识。

教具

准备 课件

教学设计 设计意图

导入

( )分钟 一、谈话导入,揭示诗题

1.陆游是宋朝著名的爱国诗人。他写过很多首爱国诗篇,其中《示儿》就是最著名的一篇。

板书:陆游 示儿

2.作者简介及背景

①陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江省绍兴市)人,南宋爱国诗人。乾道二年,因主张抗金而免职。四十六岁入蜀,六十六岁后遭弹劾罢官,退居山阴达二十年。

②了解背景,宋高宗赵构建立南宋,为官者贪图荣华富贵,对外求合,至到被元朝所灭,大好河山落于金兵铁蹄之下,难以收复。《示儿》为陆游的绝笔,作于宁宗嘉定三年(1210年),既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召。八十五岁的陆游一病不起,在临终前,留下了

部编版-语文-上册-打印版

一首《示儿》,表达了诗人的无奈以及对收复失地的期盼。

3.揭示诗题

①“示儿”是什么意思:“示”告诉,告之,“示儿”是写给儿子看的诗。

②质疑:看了诗题,你又提出哪些问题?诗人想告诉儿子什么?什么时候告诉的?为什么告诉儿子?

新课

教学

( )分钟 二、初读古诗,整体感知

1.自由读诗歌,要求:读准字音,把诗读正确,读通顺。

2.结合书中的注释,试着说一说诗的大意。

最新资料欢迎阅读

1

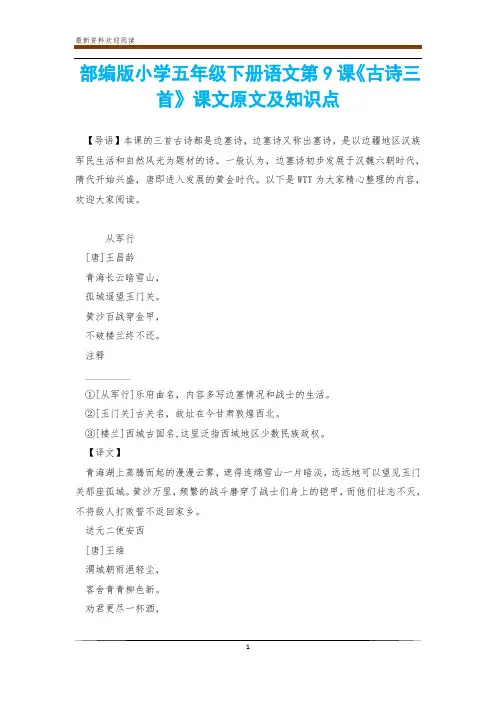

部编版小学五年级下册语文第9课《古诗三首》课文原文及知识点

【导语】本课的三首古诗都是边塞诗,边塞诗又称出塞诗,是以边疆地区汉族军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开始兴盛,唐即进入发展的黄金时代。以下是WTT为大家精心整理的内容,欢迎大家阅读。

从军行

[唐]王昌龄

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

注释

_________

①[从军行]乐府曲名,内容多写边塞情况和战士的生活。

②[玉门关]古关名,故址在今甘肃敦煌西北。

③[楼兰]西城古国名,这里泛指西域地区少数民族政权。

【译文】

青海湖上蒸腾而起的漫漫云雾,遮得连绵雪山一片暗淡,远远地可以望见玉门关那座孤城。黄沙万里,频繁的战斗磨穿了战士们身上的铠甲,而他们壮志不灭,不将敌人打败誓不返回家乡。

送元二使安西

[唐]王维

渭城朝雨浥轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒, 最新资料欢迎阅读

2

西出阳关无故人。

注释

_________

①[安西]唐代安西都护府的简称,在今新疆维吾尔自治区库车县附近。

②[渭城]秦时咸阳城,汉代改称渭城,在今陕西西安西北,位于渭水北岸。

③[浥]湿润,沾湿。

④[阳关]古关名,故址在今甘肃敦煌西南。

【译文】

渭城早晨一场春雨沾湿了轻尘,客舍周围青青的柳树格外清新。老朋友请你再干一杯饯别酒吧,出了阳关西路再也没有老友人。

秋夜将晓出篱门迎凉有感

[宋]陆游

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

第 1 页 共 16 页

20xx-20xx学年度第 学期

部编版小学六年级上册语文第17课《古诗三首》课文原文及教案

任教学科:_________________

任教年级:_________________

任教教师:_________________

第 2 页 共 16 页 部编版小学六年级上册语文第17课《古诗三首》课文原文及教案

【篇一】部编版小学六年级上册语文第17课《古诗三首》课文原文

浪淘沙

[唐]刘禹锡

九曲黄河万里沙,

浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,

同到牵牛织女家。

_____________

注释

①《浪淘沙》是由九首诗歌构成的一组诗,这里选的是其中一首。浪淘沙:唐代曲名。

②[簸]颠簸。

江南春

[唐]杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

_____________

注释 第 3 页 共 16 页 ①[山郭]依山而建的城。

②[酒旗]酒招子,酒馆外悬挂的旗子之类的标识。

③[南朝]公元420到589年建都于建康(今南京的宋、齐、梁、陈四个朝代的总称。)

④[四百八十寺]“四百八十”是虚指,形容寺院很多。

书湖阴先生壁

[宋]王安石

茅檐长扫净无苔,

花木成畦手自栽。

一水护田将绿绕,

两山排闼送青来。

_____________

注释

①[湖阴先生]杨德逢的别号,王安石退居钟山(在今南京)时的邻居。

②[苔]青苔。

③[畦]这里指种有花木的一块块排列整齐的土地,周围有土埂围着。

④[排闼]推开门。闼:小门。

【篇二】部编版小学六年级上册语文第17课《古诗三首》教案

教学目标:

1.认识本课生字,能正确读写词语,能有感情地朗读并背诵三首诗词。 第 4 页 共 16 页 2.学习通过自读诗文,结合课文插图和注释的方法,感知诗词大意,体验诗词中所描绘的景象。

部编版小学五年级语文上册12课《古诗三首》教案(表格式)

课题 12 古诗三首 课型:精讲课文 主备人: 二备人:

教学

目标 1. 引导学生掌握“乃、熏”等5个会认字和“祭、乃”等8个会写字 。

2. 能有感情地朗读并背诵这三首古诗,默写《示儿》。

3. 理解诗句的意思,体会诗人的思想感情。

教学

重难

点 重点 能有感情地朗读课文,背诵这三首古诗,默写《示儿》。

难点 结合注释和相关资料,理解诗句的意思,体会诗人的情怀。

教学

过程 第1课时

一、整体通读,把握诗境。

1. 自由读两首古诗,要求读正确、读通顺。读后借助教材注释。试着说说两首诗的大概意思。

(教师板书诗题:示儿 题临安邸)

2. 指两名学生朗读古诗,一人读一首,听听是否读得既正确又通顺。

3. 全班齐读两首古诗,边读边想:这两首古诗有哪些相同和不同的地方?

(读后交流)

课件出示:

相同:1.作者都是南宋的诗人。

2.都表达了作者忧国忧民的思想感情。

不同:1.《示儿》是诗人临终前写给儿子的;《题临安邸》写的是诗人对统治者的辛辣讽刺和无限愤慨。

2.《示儿》直接诉说自己的心事;《题临安邸》则是借景抒情。

二、分步解读,品悟诗情。

(一)学习《示儿》。

师:同学们,这首诗发自肺腑,如血如火,如泣如诉,悲愤交集,真挚感人,堪称“千古绝唱”。

1.了解作者及背景:

课件出示:

陆游(1125~1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。他的诗有九千多首留存下来,内容极为丰富,大多抒发政治抱负,反映人民疾苦,批判当时统治阶级的屈辱求和,风格雄浑豪放。

了解背景:宋高宗赵构建立南宋,为官者贪图荣华富贵,对外求和,大好河山落于金兵铁蹄之下,难以收复。

2.指名朗读《示儿》,读后说说题目的意思。(提示:“示”的意思是告诉,告之。“示儿”是写给儿子看的诗。)

课件出示;

死去元知万事空,但悲不见九州同。

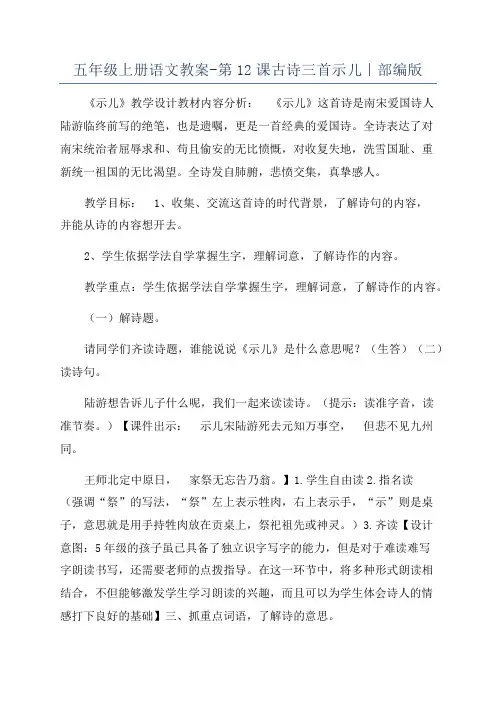

五年级上册语文教案-第12课古诗三首示儿|部编版

《示儿》教学设计教材内容分析: 《示儿》这首诗是南宋爱国诗人陆游临终前写的绝笔,也是遗嘱,更是一首经典的爱国诗。全诗表达了对南宋统治者屈辱求和、苟且偷安的无比愤慨,对收复失地,洗雪国耻、重新统一祖国的无比渴望。全诗发自肺腑,悲愤交集,真挚感人。

教学目标: 1、收集、交流这首诗的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2、学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容。

教学重点:学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容。

(一)解诗题。

请同学们齐读诗题,谁能说说《示儿》是什么意思呢?(生答)(二)读诗句。

陆游想告诉儿子什么呢,我们一起来读读诗。(提示:读准字音,读准节奏。)【课件出示: 示儿宋陆游死去元知万事空, 但悲不见九州同。

王师北定中原日, 家祭无忘告乃翁。】1.学生自由读2.指名读(强调“祭”的写法,“祭”左上表示牲肉,右上表示手,“示”则是桌子,意思就是用手持牲肉放在贡桌上,祭祀祖先或神灵。)3.齐读【设计意图:5年级的孩子虽已具备了独立识字写字的能力,但是对于难读难写字朗读书写,还需要老师的点拨指导。在这一环节中,将多种形式朗读相结合,不但能够激发学生学习朗读的兴趣,而且可以为学生体会诗人的情感打下良好的基础】三、抓重点词语,了解诗的意思。 师:同学们读得很准确,重音和节奏也读得不错,下面我们去了解诗的意思。为了让同学们更好地了解诗的意思,老师列出了一些重点词语,请同学们按分好的小组合作,自学词语意思。

1.生小组合作学习词语意思【设计意图:这一环节中采用自主学习重点字词的方法,在互帮互助的小组学习过程中,以他人之长补自己之短,使每一个学生都能达到学习目的,提高学习的效率。】2.生回答【课件出示:元知:同“原”,本来就知道。

但:只是。

九州同:全中国统一。

定:平定收复。家祭:祭祀祖先。

无忘:勿忘,不要忘记。乃翁:你们的父亲。

示儿

知识与能力:

1、收集、交流这首诗的写作背景,了解诗句的内容。

2、通过自主学习掌握“祭、乃”等字,理解“元、九州同、王师”等词语意思。过程与方法:

1、能运用学过的方法理解诗句意思。

2、创设情境、引导想象、朗读悟情等形式去体会诗人表达的情感。

情感态度和价值观:

1、深入了解作者字里行间的爱国悲情,产生对陆游的敬佩之情。

2、激发学生爱国情怀,培养学生正确的价值观、人生观。

重点难点

1、运用学过的方法理解诗句意思。

2、创设情境、引导想象、朗读悟情等形式去体会诗人表达的情感。

教学过程

活动1【讲授】示儿

(一)播放图片,情境导入

1、在一个风雨交加的夜晚,一间简陋的茅草屋里,烛光闪烁,忽明忽暗。床上躺着一位头发花白的老人,他真切地感到自己不久于人也。于是,他把儿子叫到床前,用微弱的声音交待遗嘱。这遗嘱就是《示儿》,这位老人就是陆游。

2、说说你对陆游的了解,让学生交流课前资料。

3、师:陆游是一个伟大的爱国诗人。他出生在战乱纷飞的年代,一生都在渴盼祖国的统一,在临终之时,躺卧在病榻上的他写下了流传千古的人间绝唱——《示儿》。今天就让我们走进《示儿》,感受他忧国忧民的情怀。请大家齐读诗题——

4、“示”是什么意思?“儿”呢?题目的意思是什么?陆游要告诉他的儿子什么呢?我们一同来读读诗句。注意读准字音,读通诗句。

(二)再读古诗,了解诗意。

1、同学们,读诗,我们不光要把诗读准、读顺,读得有节奏,还要读懂其中的意思。请同学们结合自己课前搜集的资料,和同桌讨论讨论,你理解了哪些诗句的意思。(提示:默读古诗,用看注释、查工具书,联系以前学习古诗的方法,小组合作学习诗句意思,并在旁作批注。)

2、学生交流、讨论。

3、检查了解。说说你对第一行诗句的意思。引导理解“元”通“原”指原本的意思。万事空、但、九州、王师、定、家祭、乃翁等词的意思。再说说诗句的意思。

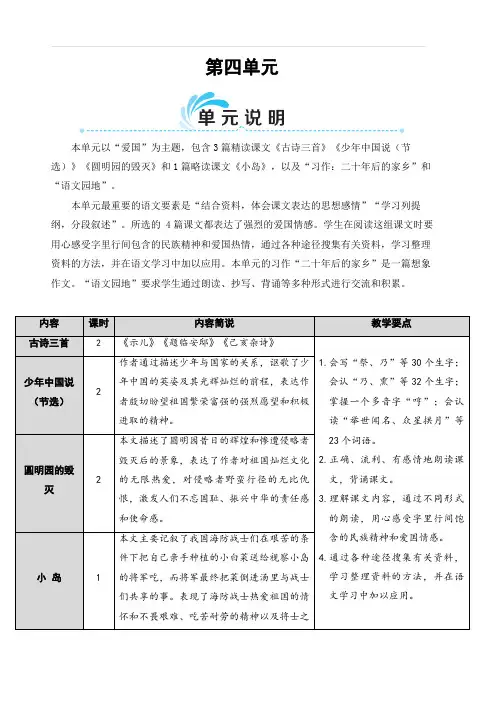

第四单元

本单元以“爱国”为主题,包含3篇精读课文《古诗三首》《少年中国说(节选)》《圆明园的毁灭》和1篇略读课文《小岛》,以及“习作:二十年后的家乡”和“语文园地”。

本单元最重要的语文要素是“结合资料,体会课文表达的思想感情”“学习列提纲,分段叙述”。所选的 4篇课文都表达了强烈的爱国情感。学生在阅读这组课文时要用心感受字里行间包含的民族精神和爱国热情,通过各种途径搜集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。本单元的习作“二十年后的家乡”是一篇想象作文。“语文园地”要求学生通过朗读、抄写、背诵等多种形式进行交流和积累。

内容 课时 内容简说 教学要点

古诗三首 2 《示儿》《题临安邸》《己亥杂诗》

1.会写“祭、乃”等30个生字;会认“乃、熏”等32个生字;掌握一个多音字“哼”;会认读“举世闻名、众星拱月”等23个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3.理解课文内容,通过不同形式的朗读,用心感受字里行间饱含的民族精神和爱国情感。

4.通过各种途径搜集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。 少年中国说

(节选) 2 作者通过描述少年与国家的关系,讴歌了少年中国的英姿及其光辉灿烂的前程,表达作者殷切盼望祖国繁荣富强的强烈愿望和积极进取的精神。

圆明园的毁灭 2 本文描述了圆明园昔日的辉煌和惨遭侵略者毁灭后的景象,表达了作者对祖国灿烂文化的无限热爱,对侵略者野蛮行径的无比仇恨,激发人们不忘国耻、振兴中华的责任感和使命感。

小 岛 1 本文主要记叙了我国海防战士们在艰苦的条件下把自己亲手种植的小白菜送给视察小岛的将军吃,而将军最终把菜倒进汤里与战士们共享的事。表现了海防战士热爱祖国的情怀和不畏艰难、吃苦耐劳的精神以及将士之

间互相关爱的深厚情谊。

习作 3 二十年后的家乡 1.审清题目要求,明确写作主题。

2.围绕主题大胆想象二十年后的家乡的样子,把想象到的场景或事件完整生动地描述出来。

小学 三年级 语文 上册(部编版) 第17课 古诗三首

《古诗三首》介绍了天门山、西湖、洞庭湖三处景色。

课题 内容简说

古诗三首 《望天门山》写的是天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽的景色,表达了诗人对祖国壮丽山河的热爱之情。《饮湖上初晴后雨》通过描写西湖在不同气候下呈现的不同风姿,表达了作者对西湖的喜爱之情。《望洞庭》以轻快的笔触,勾勒出一幅优美的洞庭湖秋月图,表达了诗人对洞庭湖美景的喜爱和赞美之情。

学习古诗,要引导学生读懂词句,理解内容,体会作者表达的内容。如《望天门山》要看到天门山夹江对峙,长江波澜壮阔的雄奇秀丽景色。读《饮湖上初晴后雨》,则知道西湖在阴、晴天气中的不同风姿。品《望洞庭湖》则要看到洞庭湖的湖面风光,学习其他三篇文章,必须要引导学生学习作者观察和表达的方法,在充分的阅读中领略美丽的自然风光,体会作者的思想感情。认识各个地方的物产。引导学生搜索相关资料,加深对课文的理解,感受我国山河风光的壮美,培养学生的爱国情感。

17.古诗三首

课题 古诗三首 课型 新授课

设计说明 古诗教学应是教师携学生之手共进的一次审美旅行。在教学设计中,我通过对文字、音乐、绘画的赏析,锤炼学生的艺术思维。在声情并茂的描述中创设情境,在情境中反复诵读,在诵读中引导孩子想象,在想象中感受古诗的神韵,激发学生对祖国山河的热爱之情。

学前准备 1.搜集有关诗人的资料,预习古诗,制作生字卡。(学生)

2.制作多媒体课件。(教师)

3.朗读伴奏音乐。(教师)

课时安排 3课时

教学过程

第一课时 学习目标 1.会写5个生字、新词,有感情地朗读和背诵古诗。

2.感悟理解诗句的意思和意境,激发对祖国山河的热爱之情。

学习重点 有感情地朗读,感悟诗境。

学前准备 1.积累李白的诗歌,预习古诗。(学生)

2.制作《望天门山》课件。(教师)

教学环节 导案 学案 达标检测

一、激趣导入(用时:5分钟) 1.师画简笔画,高高的山,并叙述天门山的来历。

《示儿》教学设计

一、教学目标设计:

知识与能力:

1、收集、交流这首诗写作的时代背景,了解诗句的内容,并能从诗的内容想开去。

2、通过自学掌握生字“祭、乃”等字,理解“九州、王师、家祭”等词语的意思。

3、在理解古诗中字词含义的过程中,初步了解古汉语中通假字。

过程与方法:

1、学生依据学法自学掌握生字,理解词意,了解诗作的内容

2、运用创设情境、激活想象、朗诵体味等形式去体会作者写下这份遗嘱时深沉丰富的感情。

3.学生在情境中以陆游子孙的身份表述自己心中的话;联系今天祖国还没统一,深化理解。

情感态度与价值观:

1、深入了解作者字里行间的爱国悲情,深情,产生对陆游的敬佩之情。

2、激发学生爱国主义情感,培养学生的正确世界观、人生观和价值观。

二、教学内容及重、难点分析:

《示儿》是是南宋爱国诗人陆游的绝笔,诗中作者以遗嘱的口吻,表达了对南宋统治者屈辱求和、苟且偷安的无比愤慨;对收复失地、雪洗国耻、重新统一祖国的无比渴望。深入了解作者字里行间悲之切的爱国深情,弄懂陆游临终前最牵挂的事,引起学生心灵的共鸣 ,是本课教学的重点也是难点。

三、教学准备:

1.教学课件、音乐。

2.资料准备:教师收集陆游的生平资料、《题临安邸》诗文;余光中先生的《乡愁》和于右任先生的《望大陆》两首诗。学生收集陆游的诗文和相关资料。

四、教学过程设计

教学过程

[诗才展示, 激趣导入]

1、 说古诗:古诗是中华民族的文化瑰宝。俗话说,熟读古诗三百首,不会作诗也会吟。你们肚子里现在一定装了不少诗,现在老师就来考考你们,有信心吗?

2、前面我们刚学了陆游的一首词《卜算子.咏梅》。今天我们就再来学习他另一首烩炙人口的好诗——示儿。(板书课题)

[解题引入,交流资料]

1、看了课题你有什么问题吗?(“示”在这的意思是“告诉、告知”)

2、请把你课前收集到的有关陆游的资料拿出来与大家交流一下。

3、老师也收集了有关陆游的生平资料及图片,大家想看吗?谁愿意读一读?

12 古诗三首

本课由三首古诗组成,宋代陆游的《示儿》、宋代林升的《题临安邸》和清代龚自珍的《己亥杂诗》,这些古诗都表达了诗人真挚炽热的爱国情感。

陆游所处的时代,正是中国历史上民族矛盾异常尖锐的时代,他的一生都在呐喊着北伐抗金的战斗呼声,一生都在忧国忧民。但他在年老病后已无法为抗金作斗争,祖国统一也还是遥遥无期,《示儿》就是他在临终前写给儿子的绝笔诗。诗的前两句写了自己在临终前没有了却的愿望,就是还没有看到收复中原、祖国统一,表达了他沉痛且遗憾的心情。后两句作者由悲愤转为乐观,他坚信祖国统一大业必成,并希望祖国统一后,儿子在祭祖时能告诉自己这个喜讯,表达了他坚定的信念。全诗情感沉郁、悲壮,却又表达了诗人渴望收复中原、统一祖国的热切期望,悲愤中又洋溢着乐观精神,表达了诗人强烈真挚的爱国情感。

《题临安邸》是一首题壁诗,诗人是在当时中原国土全被金人侵占后,当政者不思收复中原失地,只求苟且偏安;政治上腐败无能,达官显贵一味纵情声色,寻欢作乐的情形下作的。诗的首联“山外青山楼外楼”写了青山无尽、楼阁连绵望不见头的美好场景,“山、楼”两个叠词的运用,描绘出了鳞次栉比的亭台楼阁和重重叠叠的青山,给人以美好的感受。但是,国家的大好河山正在被践踏,南宋官员不思收复失地,却在歌舞升平,因此,诗人不由发出“西湖歌舞几时休”的质问,表达了对安于现状的统治者的愤怒。“暖风熏得游人醉”一句中,“暖风”一语双关,既指自然界中的春风,又指当时的淫靡之风。而“游人”不是指一般的游客,而是特指那些忘了国难、苟且偷安、寻欢作乐的南宋权贵。全诗讽刺了当政者只图享受奢靡生活,不顾国家危难、不思进取的现象,表达了诗人的愤怒、不满和忧国忧民却又无可奈何的悲愤心情。

龚自珍所处的时代是一个风雨飘摇的时代,腐朽没落的清政府,对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生,诗人在这种社会情形下,写下了组诗《己亥杂诗》,总共315首,本课选取的是其中的一首。诗的大意是:中国朝气蓬勃的局面靠的是风雷激荡的改革,万马齐喑的沉闷局面实在让人心痛。我劝天公重新振作精神,不拘一格,让更多人才降临世间。前两句运用了比喻手法,“风雷”比喻新兴的社会力量、尖锐猛烈的变革;“万马齐喑”比喻在腐朽、残酷的反动统治下,思想被禁锢,人才被扼杀,一片死寂、令人窒息的现实状况。面对这个死气沉沉、缺乏生机的社会,诗人痛心疾首,希望朝廷能早日进取。因此诗人发出呐喊“我劝天公重抖擞,不拘一格降人材”,他真诚地希望社会变革和杰才涌现,希望上天能不拘一格地降下大批人才,共同挽救狂澜,振兴国家。全诗用“九州”“风雷”“万马”“天公”等恢弘、奇特的想象,表达了诗人对国家前途的关切,对社会变革和人才辈出的热切期望和强烈的爱国之情。

部编版小学五年级上册语文第12课古诗三首 教案设计

教学 目标

1. 会认“喑、擞”等6个生字,会写“祭、乃”等8个生字。

2. 有感情地朗读并背诵这三首诗,理解这三首诗的意思。

3. 体会诗人的爱国主义情感,激发学生爱国意识。

教学 重点

1. 会认“喑、擞”等6个生字,会写“祭、乃”等8个生字。

2. 有感情地朗读并背诵这三首诗,理解这三首诗的意思。

教学难点 体会诗人的爱国主义情感,激发爱国意识。

第一课时

教学 目标

1. 会写“祭、乃”2个生字。

2. 有感情地朗读这首诗,理解诗歌的意思。

3. 感受这首诗中诗人的爱国情感,激发爱国意识。

教具 准备 课件

教学过程

一、谈话导入,揭示诗题

1. 陆游是宋朝著名的爱国诗人。他写过很多首爱国诗篇,其中《示儿》就是最著名的一篇。 板书:陆游 示儿

2. 作者简介及背景 ①(出示课件2)陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江省绍兴市)人,南宋爱国诗人。乾道二年,因主张抗金而免职。四十六岁入蜀,六十六岁后遭弹劾罢官,退居山阴达二十年。 ②(出示课件3)了解背景,宋高宗赵构建立南宋,为官者贪图荣华富贵,对外求合,至到被元朝所灭,大好河山落于金兵铁蹄之下,难以收复。《示儿》为陆游的绝笔,作于宁宗嘉定三年(1210年),既是诗人的遗嘱,也是诗人发出的最后的抗战号召。八十五岁的陆游一病不起,在临终前,留下了一首《示儿》,表达了诗人的无奈以及对收复失地的期盼。

3. 揭示诗题(出示课件4) ①“示儿”是什么意思:“示”告诉,告之,“示儿”是写给儿子看的诗。 (出示课件5)②质疑:看了诗题,你又提出哪些问题?诗人想告诉儿子什么?什么时候告诉的?为什么告诉儿子?

[设计意图:激发学生的学习兴趣和求知欲望,为理解诗句打下良好基础] [设计意图:了解作者和背景,使学生养成搜集资料的好习惯,为体会古诗深刻的内涵,以及感受诗人的人格打下基础。

1 第四单元

本单元以“爱国”为主题,包含3篇精读课文《古诗三首》《少年中国说(节选)》《圆明园的毁灭》和1篇略读课文《小岛》,以及“习作:二十年后的家乡”和“语文园地”。

本单元最重要的语文要素是“结合资料,体会课文表达的思想感情”“学习列提纲,分段叙述”。所选的 4篇课文都表达了强烈的爱国情感。学生在阅读这组课文时要用心感受字里行间包含的民族精神和爱国热情,通过各种途径搜集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。本单元的习作“二十年后的家乡”是一篇想象作文。“语文园地”要求学生通过朗读、抄写、背诵等多种形式进行交流和积累。

内容 课时 内容简说 教学要点

古诗三首 2 《示儿》《题临安邸》《己亥杂诗》

1.会写“祭、乃”等30个生字;会认“乃、熏”等32个生字;掌握一个多音字“哼”;会认读“举世闻名、众星拱月”等23个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3.理解课文内容,通过不同形式的朗读,用心感受字里行间饱含的民族精神和爱国情感。

4.通过各种途径搜集有关资料,学习整理资料的方法,并在语文学习中加以应用。 少年中国说

(节选) 2 作者通过描述少年与国家的关系,讴歌了少年中国的英姿及其光辉灿烂的前程,表达作者殷切盼望祖国繁荣富强的强烈愿望和积极进取的精神。

圆明园的毁灭 2 本文描述了圆明园昔日的辉煌和惨遭侵略者毁灭后的景象,表达了作者对祖国灿烂文化的无限热爱,对侵略者野蛮行径的无比仇恨,激发人们不忘国耻、振兴中华的责任感和使命感。

小 岛 1 本文主要记叙了我国海防战士们在艰苦的条件下把自己亲手种植的小白菜送给视察小岛的将军吃,而将军最终把菜倒进汤里与战士们共享的事。表现了海防战士热爱祖国的情 2 怀和不畏艰难、吃苦耐劳的精神以及将士之间互相关爱的深厚情谊。

习作 3 二十年后的家乡 1.审清题目要求,明确写作主题。

2.围绕主题大胆想象二十年后的家乡的样子,把想象到的场景或事件完整生动地描述出来。

部编版小学五年级上册语文第12课《古诗三首》课文原文及教案

一、课文原文

1.《赋得古原草送别》 作者:白居易

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

2.《登幽州台歌》 作者:陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

3.《悯农》 作者:李绅

春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

二、教学设计

1.教学目标

1. 通过学习古诗,培养学生的情感品味和审美能力;

2. 增加学生的文化素养;

3. 让学生了解不同时代的文学作品,学习历史和人文知识。 2.教学重难点

1. 重点:培养学生对诗歌的欣赏和理解能力;

2. 难点:学生阅读古代文学作品的语言和意境。

3.教学内容及过程

1. 教师带领学生共同朗读三首古诗作品,并且引导学生感受其中的意境和情感:

– 共同朗读《赋得古原草送别》:学生可以从课文中感受到季节和光阴变换中,大自然的变化和生命的脆弱性。带领学生寻找《赋得古原草送别》中的心情和情感。

– 共同朗读《登幽州台歌》:激发学生对于人生和历史的思考,指引学生过深入了解中华民族的传统和文化,感受中华民族的自豪和自信。

– 共同朗读《悯农》:树立感恩的心态,激发学生的劳动意识,带领学生深入了解劳动者的生活、困境和辛苦。

2. 学生自主阅读古文,理解古诗的含义,并且感受其中的意境和情感:

– 学生可以阅读《赋得古原草送别》、《登幽州台歌》、《悯农》中一篇或者多篇古诗,通过阅读古文,加深对于古诗的理解和欣赏,分析诗中所表达的情感、意境和思想,并且体会古代诗人的情感和人文思想,多维度感受诗的美。

4.教学评价方式

教师可以采用如下的方式对于学生的学习情况进行评价:

1. 分析学生对于古诗的理解以及对于诗的欣赏能力;

2. 采用问答、笔试等方式,对于学生学习到的知识进行考核;

3. 对于学生进行思考题,引导学生加深对于古代文学作品之间关系和联系的理解。

三、结语

本节课围绕三首古诗展开了文学素养的教育,通过学习大自然的变化和人生历程中的变迁,我们能够更好地理解诗歌的美和意义,深入感受古人的情感和文化思想,丰富我们的生活和知识储备。