高考语文复习题型比较材料异同课件

- 格式:ppt

- 大小:879.50 KB

- 文档页数:42

非连续性文本专题训练-------比较内容的异同一、阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:文化的重要功能是文以化人,其最深层的积淀和影响是对人格的培养。

源远流长、博大精深的中国传统文化,在数千年漫长发展中不断塑造和培育的正面人格,或者说集体人格,就是被历代中华儿女广泛接受并尊崇的君子人格。

“君子”一词早在西周时期就已经流行,主要是贵族和执政者的代称。

到了春秋末期,孔子在构思和传布自己的儒家学说时,对“君子”概念的内涵进行改造,赋予其许多优秀道德的意蕴。

如果说,孔子在构思和传扬儒家学说时,思考的轴心问题是探求如何立身处世,即如何做人的道理,那么他苦苦追寻的结果,或者说最终给出的答案,就是做人要做君子。

孔子塑造的君子人格,伴随《论语》的流传而走入人们的心灵,可谓登高一呼,山鸣谷应。

儒家学派的后继者如孟子、荀子等,对君子人格张扬申说,自不待言。

“君子”一词,在《孟子》中出现82次、在《荀子》中出现了304次,其推波助澜,可谓不遗余力。

与儒家学派颇多论争的墨家学派和法家学派,对君子人格也欣赏有加,如墨子说“君子不义不富,不义不贵,不义不亲,不义不近”(《墨子·尚贤》);韩非子说“君子不蔽人之美,不言人之恶”(《韩非子·内储说上》)等等,都是对君子人格的高度肯定。

影响深远的道家学派,虽然诸多思想观念与儒家学派判然有别,但在如何看待君子人格这一点上,两者却颇为一致。

老子说:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上,胜而不美”(《道德经·三十一章》);庄子说:“君子之交淡如水,小人之交甘若醴,君子淡以亲,小人甘以绝”(《庄子·山木》)。

凡此种种,无不表明道家学派对君子人格的认同和称许。

至于被誉为“群经之首”的《周易》,更是对君子人格赞不绝口,推崇备至。

其中广为人知的名句:“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”,张岱年等哲学家认为,这是对君子形象的生动描绘,也是对中华民族精神的最佳概括。

全国版高考语文轮复习专题第讲《概括内容要点比较材料异同》课件含详解 (一)本次全国版高考语文轮复习专题是关于《概括内容要点比较材料异同》的课件,它旨在通过对多篇文章的内容要点进行比较,让学生掌握较为全面的语文运用能力。

以下是该课件的详解。

一、概括内容要点在本节课中,学生需要对多篇文章的内容要点进行概括,这就需要注意以下几点:1. 理解文章在阅读文章时,首先要理解文章的主旨和重点内容。

这样才能够抓住文章的重点,从而更好地进行内容概括。

2. 概括方式在概括内容要点时,可以采用“减法”和“加法”两种方式。

减法即从多个观点中筛选出最重要的几个进行概括;加法则是通过比较多篇文章的内容要点,将它们逐一加起来,形成一个完整的概括。

3. 概括范围在概括内容要点时,要注意观察文章内容的范围。

例如,如果一篇文章主要讲述的是一个人的经历,那么我们就可以概括出这个人的成长历程、奋斗经历等等,而如果要求概括一件事情的全貌,就需要对这件事涉及到的时间、地点、人物等方面进行全面的概括。

二、比较材料异同除了对多篇文章的内容要点进行概括外,本节课还要求学生对这些文章进行比较,找出它们之间的异同点。

以下是一些比较材料的异同点:1. 观点不同多篇文章虽然都在讲述同一个问题,但可能对这个问题存在不同的观点。

比如,对于一个历史事件,有人可能认为它非常重要,而另外一些人则认为它不是很重要。

学生在比较文章时要注意观察文章中所表达的观点,从而找出它们的异同点。

2. 描述方法不同同样是讲述一个问题,不同的作者可能采用不同的描述方法。

有些人可能使用佐证的方法,通过真实的事件来说明问题,而另外一些人则可能采用夸张的手法来表达观点。

学生在比较文章时要注意观察不同作者所采用的描述方法,从而找出它们的异同点。

3. 立场不同不同的作者在讲述同一个问题时,可能会有不同的立场。

有些人可能持中立的态度,而另外一些人则可能带有强烈的情感色彩。

学生在比较文章时要注意观察不同作者所持的立场,从而找出它们的异同点。

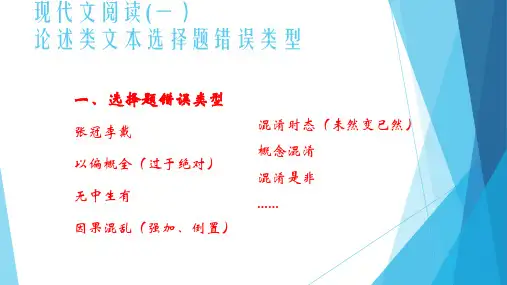

2025届高三语文一轮复习---信息类文本阅读(比较异同)【考情分析】信息类阅读是由多则不同材料构成的,比较材料的异同自然成了应有之义。

这类题实际上还是考查信息的概括,只不过是侧重材料整体上的异同比较。

而这正体现了信息类阅读中不同侧重点的材料围绕一个共同主题组合的特点。

考查内容一般有比较材料的角度、重点内容及表达方式,材料的侧重点、角度的异同是题目常比较的内容。

非连续性文本命题最大的优势和特点就是对文本材料进行分析概括,比较异同,这是主观题中最常见的题型。

【考点要求】1.在理解语言时,能准确概括观点和情感,能分析并解释观点和材料之间的关系;能比较两个文本或材料,能在各部分信息之间建立联系,把握主要信息,分析、说明复杂信息中可能存在的多种关系;2.在理解语言时,能从多角度、多方面获得信息,有效地筛选信息,比较和分析其异同;3.能从多篇文本或一组信息材料中发现新的关联,推断、整合出新的信息或解决问题的策略、程序和方法,并运用于解决自己学习和生活中遇到的相关问题;4.能比较多个不同作品的异同,能对同一作品的不同阐释发表自己的观点,且内容具体,依据充分。

【方法指导】【备考要求】《普通高中语文课程标准》水平质量4-2中明确提到:能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感、材料组织与使用等方面的异同,尝试提出需要深入探究的问题。

能用文本中提供的事实、观点、程序、策略和方法解决学习和生活实际中遇到的具体问题。

这段话就是高考信息类文本试题命制的依据。

其中“能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感、材料组织与使用等方面的异同”就是文本比较题目的命制依据,可见,文本比较是学生必须掌握的一道常规题目。

第一、文本内容要点的梳理与概括是比较的基础,这一点做不好,比较谈不上;第二、不同点必须明确角度;第三、答案的拟写要在文本内容要点的基础上,根据题目的具体要求进行整合,不能照抄内容要点或原文;第四、题干中的“简要分析”“概括说明”等词语要认真领会,在答案中有所体现。