综合探究五 郑和下西洋与哥伦布航海的比较

- 格式:doc

- 大小:91.50 KB

- 文档页数:18

综合探究五郑和下西洋与哥伦布航海的比较一、教学目标1.过程与方法能够结合自己已有的知识,围绕所要探究的问题通过多种途径去收集资料。

2.知识与技能能够运用历史的、辩证的眼光去分析历史现象,从多个角度去看待历史问题。

通过探究,回顾人类文明的历程,认识文明发展是多种多样的。

3.情感态度和价值观在探究过程中,学会在世界文明进程的大背景中,关注中华文明的发展与中华民族的兴衰,培养民族自豪感和忧患意识。

二、教学重点和难点重点: 1、通过比较,理解西方资本主义兴起、发展和中华文明衰落的原因。

2、通过中华民族盛衰的对比,弘扬民族精神。

难点:如何通过本课的学习,增强民族自豪感,弘扬民族精神。

三、教学方法探究式教学法四、教与学的过程(一)、[新课导入]师:明朝时期航海家郑和受命七下西洋,当时的中国有着比欧洲更强大的航海能力,但中国没有把它转化为现实力量,丧失了一次重大机遇。

而西方各国在哥伦布和麦哲伦“地理大发现”后迅速向全球扩张。

欧洲紧紧抓住这次机遇,第一次领先于东方。

那么,是什么原因导致了这一结果呢?我们今天就一起来探讨一下。

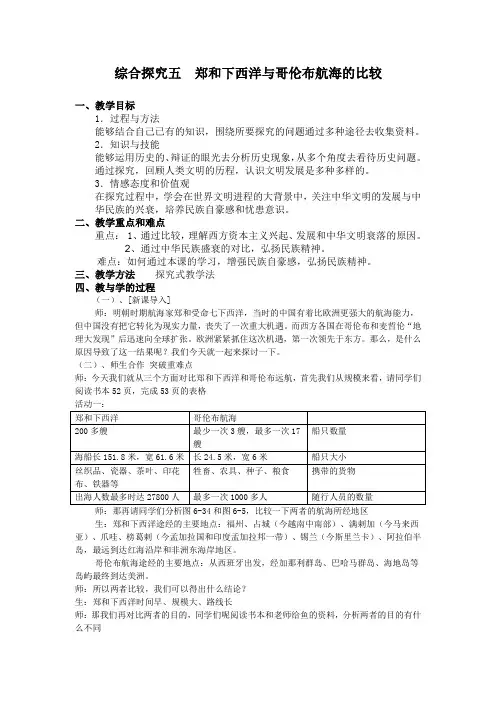

(二)、师生合作突破重难点师:今天我们就从三个方面对比郑和下西洋和哥伦布远航,首先我们从规模来看,请同学们阅读书本52页,完成53页的表格活动一:郑和下西洋哥伦布航海200多艘最少一次3艘,最多一次17船只数量艘海船长151.8米,宽61.6米长24.5米,宽6米船只大小牲畜、农具、种子、粮食携带的货物丝织品、瓷器、茶叶、印花布、铁器等出海人数最多时达27800人最多一次1000多人随行人员的数量师:那再请同学们分析图6-34和图6-5,比较一下两者的航海所经地区生:郑和下西洋途经的主要地点:福州、占城(今越南中南部)、满剌加(今马来西亚)、爪哇、榜葛剌(今孟加拉国和印度孟加拉邦一带)、锡兰(今斯里兰卡)、阿拉伯半岛,最远到达红海沿岸和非洲东海岸地区。

哥伦布航海途经的主要地点:从西班牙出发,经加那利群岛、巴哈马群岛、海地岛等岛屿最终到达美洲。

郑和下西洋与哥伦布航行的对比1.前言说起哥伦布和郑和,所有人都一定不陌生。

郑和的七下西洋和哥伦布发现美洲都是历史上浓墨重彩的一笔。

但这两次航行的结果,却大有不同。

本文将比较这两次航行的规模、目的与结果。

2.比较2.1.规模比较2.1.1.郑和下西洋船队规模郑和下西洋船队,是根据海上航行和担负的任务,采用军事组织形式组建的[1]。

这支船队有三个鲜明的特点:第一,人数多。

郑和每次下西洋人数在27000人以上[1]。

第二,船队编制整齐。

按照下西洋的任务,郑和船队人员主要有五个部分:指挥部分、航海部分、外交贸易部分、后勤保障部分、军事护航部分[1]。

第三,舰艇庞大。

据《明史》《郑和传》记载,郑和航海宝船共63艘,最大的长四十四丈四尺,宽十八丈,是当时世界上最大的海船,折合现今长度为151.18米,宽61.6米。

船有四层,船上9根桅杆可挂12张帆,锚重有几千斤,要动用二百人才能启航,一艘船可容纳有千人。

《明史•兵志》又记:“宝船高大如楼,底尖上阔,可容千人”[1]。

总而言之,一个字:“大”。

2.1.2.哥伦布船队规模1492年8月3日,哥伦布受西班牙国王派遣,带着给印度君主和中国皇帝的国书,率领三艘一百多吨的帆船,从西班牙巴罗斯港杨帆驶出大西洋,直向正西航行去。

经七十昼夜的艰苦航行,1492年10月12日凌晨终于发现了陆地[2]。

由此可见,哥伦布航行时的资源十分匮乏,仅有三艘船。

2.1.3.总结从船队规模的角度来看,郑和的船队是远高于哥伦布的,但是什么使郑和装备精良的船队的发现远不如哥伦布的发现呢?2.2目的比较2.2.1.郑和下西洋目的学术界共有两种说法。

一种认为是招徕各国称臣纳贡,与这些国家建立起大国与藩属之国的关系。

另一种认为是找寻建文帝朱允炆的下落。

我认为前者更为有理。

所以郑和出海的目的仅仅是为了使别的小国知道中国的存在。

2.2.2.哥伦布航行目的哥伦布出海的目的则是为了为西班牙开辟一条新的通商道路,使国家能够得到梦寐以求的黄金和香料。

综合探究五郑和下西洋与哥伦布航海的比较本课主题:探究西方工业文明和中国农业文明的不同发展道路的深层次因素。

教材分析:本课内容由四部分组成,围绕郑和下西洋与哥伦布航海的比较而展开。

“历史学家的讨论”意在提出问题,并提供了基本的、初步的材料,同时提供了比较分析的角度,如目的、规模、航海技术、影响。

“动手做一做”让学生在收集材料的基础上,按照课文的要求,从收集的材料中提取相应的信息。

它主要考查学生收集材料、提炼材料的能力,侧重点在于学生对“事实”的把握。

“动脑想一想”主要考查学生分析材料的能力,看学生能否从材料中提炼出有关观点,侧重点在于学生对“观点”的把握。

“大家议一议”则进一步要求学生在把握“事实”“观点”的基础上进行综合探究。

它不仅要求学生能够根据所收集的材料说明一定的问题,而且要求学生能够明确提出自己的观点,对历史人物及事件进行评价。

本课比较郑和下西洋与哥伦布航海的目的,并不是以扩充和延伸知识面,探讨为什么郑和没有发现新大陆这些问题为主;而是希望通过比较,使学生更深刻地理解西方资本主义兴起的原因和中国落后的根源,并通过这种对比最终揭示人类文明进步的动因。

因此,本课的教学必须结合当时人类社会形态大转变的时代背景。

本课的总体设计是在对比郑和下西洋与哥伦布航海的基础上,进一步将中国近代苦难史与当今改革开放新时代进行对比,从中华民族盛衰的历史中总结经验教训,更深刻地理解本课的主题,弘扬积极进取的民族精神,激励学生报效祖国,振兴中华。

知识建构:历史学家的讨论动手做一做动脑想一想大家议一议→→→(提出问题)(搜集分析)(思考问题)(展开讨论)课程标准:3-3列举文化传播的一些途径,了解历史上不同地区之间文化交流的结果。

3-4列举事例,说明历史上交通和通信手段的不断进步,使区域之间的联系日益密切。

4-2列举古代史上的重要事件与人物,说出它(他)们在不同区域和特定时期的突出贡献。

4-3列举近代历史上的重要事件与人物,说明它(他)们在社会变革中的突出作用。

6-4综合多种因素,说出中华文明在世界近代化的大潮下逐渐落伍的原因。

教学要求:1、能够结合自己已有的知识,围绕所要探究的问题通过多种途径去收集资料。

2、能够运用历史的、辩证的眼光去分析历史现象,从多个角度去看待历史问题。

3、通过探究,回顾人类文明的历程,认识文明发展是多种多样的。

4、在探究过程中,学会在世界文明进程的大背景中,关注中华文明的发展与中华民族的兴衰,培养民族自豪感和忧患意识。

课时安排:1课时。

教学设计:教学重点难点1、通过比较,理解西方工业文明发展和中国农耕文明发展的不同道路的原因。

2、通过中华民族盛衰的对比,增强民族紧迫感、社会责任感和主人翁责任感。

教学过程案例导入:出谋划策(通过具体的情境设置,导入到新航路开辟对西方社会乃至全世界的影响和作用的讨论)案例:内尔森是16世纪英国伦敦的一个手工作坊主,拥有两台毛纺机,从事毛纺织业。

当时规模更大的手工工场已大量出现,内尔森也想扩大场地,购买更多的机器开办一所手工工场。

但扩大规模要较大的资金投入,而内尔森自己的积累又远远不够。

他怎样筹措资金?内尔森有两种选择:1、民间借贷。

民间借贷属于高利贷,还款期限短,利息高,存在巨大的风险。

如果遇上经济不景气的年份,可能会破产。

2、海外淘金(加入殖民掠夺队伍)。

西方在开辟新航路之后,利用技术上的优势(近代的枪炮),公开用武力掠夺落后地区国家和人民。

通过图片举例展示,认识殖民者进行罪恶的黑奴贸易;利用当地人的无知,用最廉价的玻璃制品骗取黄金、白银和宝石;西班牙人绑架印加国王,掠走大量的黄金。

甚至是直接野蛮的劫掠。

内尔森的选择:他加入了一支拓殖队,来到了美洲,仅用两年的时间,就靠掠夺和贩卖赚取了上万英镑的财富。

回国后,用这笔巨款开办了一家大型的手工工场,并成立了一家公司。

他就是英国著名SBK公司的创始人。

探究设计:想一想:1、从内尔森的例子中分析新航路开辟对西方资本主义发展起到的作用?2、从新航路开辟中分析西方对待陌生世界和事物的态度。

做一做:阅读课本45—46页,完成46页“动手做一做”展一展:郑和下西洋和新航路开辟的航行路线对比表(课前布置)。

说一说:1、两者的对比中得到什么样的信息?2、观看中国海上丝绸之路路线图、元代外国旅行者的描述、郑和宝船图片。

从这些材料中,你能看出当时的中国是一个怎么样的社会?3、郑和下西洋与哥伦布航海分别出于什么目的?4、哥伦布航海对世界的影响相比较,郑和下西洋产生了什么影响?5、你觉得郑和下西洋是否应该被禁止?为什么?6、你是如何看待“郑和为什么没有发现美洲的”这个问题。

想一想:P46-47材料表达了那些观点?议一议:阅读材料,(1)“三保下西洋,费银钱数十万,军民死且万计,纵得奇宝而回,与国家何益?”(2)嘉靖27年(1548年),浙江巡抚朱纨上疏请行海禁。

(3)清廷厉行海禁“寸板不许下水”。

乾隆22年(1757),下令封闭其他海港,只留广州一处对外通商。

当时的中国社会在对外政策上以及社会状况方面发生了什么样的变化?会产生怎样的结局?(展示有关影象资料)联系当今社会,从中你得出什么结论或启示?试一试:(课外作业)结合当代社会实际,联系郑和下西洋与哥伦布航海这两个故事,写一篇能够以古鉴今的小论文。

《郑和下西洋与哥伦布航海的比较》教学设计[日期:来源:作者:[字体:大中小] 2007-01-09]《郑和下西洋与哥伦布航海的比较》教学设计江苏省无锡市玉祁中学邱秋华一、教学目标(一)情感、态度和价值观目标1.学会运用历史、辨证的眼光去分析历史现象,从多个角度去看待历史问题。

2.探究过程中,学会在世界文明进程的大背景中,关注中华文明的发展与中华民族的兴衰,培养民族自豪感和忧患意识。

(二)能力目标3.通过探究,回顾人类文明的历程,认识文明发展是多种多样的。

4.能够运用自己已有的知识,学会运用历史规律和经验去联系、分析社会现状。

5.围绕要探究的问题,通过多种途径收集资料,并能提出自己的观点。

6.通过比较,理解西方资本主义兴起和发展的原因以及中华文明衰弱的原因。

(二)知识目标7.知道郑和下西洋到达的主要地方,最远到达哪里;知道哥伦布航海到达的主要地方。

8.了解西方航海的背景和目的和郑和下西洋的一些相关内容。

二、教学过程导入:(展示多媒体课件)。

看到这个画面,大家肯定就会知道我们今天的课题是和航海密切相关的。

说道航海我们都知道西方有个哥伦布,他航海发现了新大陆;而我们中国也有个著名的航海家,郑和七下西洋故事我们也是人人皆知。

但是我们很可能都没有把他们两个联系起来,今天我们就把他们两个人放在一起,看看在航海的背后有没有我们所忽略的东西。

展示课题:郑和下西洋与哥伦布航海的比较。

新课教学:【大家出主意】但是首先要请大家来帮老师来拿个主意。

事例:内尔森是16世纪英国伦敦的一个手工作坊主,拥有两台毛纺机,从事毛纺织业。

当时规模更大的手工工场已大量出现,内尔森也想扩大场地,购买更多的机器开办一所手工工场。

但扩大规模要较大的资金投入,而内尔森自己的积累又远远不够。

他怎样筹措资金?学生:有两种选择:1、民间借贷民间借贷属于高利贷,还款期限短,利息高,存在巨大的风险。

如果遇上经济不景气的年份,可能会破产。

2、海外淘金(海外拓殖,加入掠夺队伍)西方在开辟新航路之后,利用技术上的优势(近代的枪炮),公开用武力掠夺落后地区国家和人民。

通过图片举例(殖民者进行罪恶的黑奴贸易;利用当地人的无知,用最廉价的玻璃制品骗取黄金、白银和宝石;西班牙人绑架印加国王,掠走大量的黄金。

甚至是直接野蛮的劫掠。

)提问:内尔森会选择哪一种方法呢?学生齐答:第二种。

【内尔森的选择】他加入了一支拓殖队,来到了美洲,仅用两年的时间,就靠掠夺和贩卖赚取了上万英镑的财富。

回国后,用这笔巨款开办了一家大型的手工工场,并成立了一家公司。

他就是英国著名SBK公司的创始人。

(思考):从内尔森的事例中分析新航路开辟对西方资本主义发展起到的作用?学生:西方新航路的开辟带来了西方的海外扩张和殖民掠夺。

西方殖民者掠夺的大量的黄金、白银成为西方资本主义发展源源不断的动力。

没有这些,西方资本主义不可能发展这么快。

(提问):为什么大家都这么肯定的猜测内尔森会选择第二种方式呢?这可以看出内尔森或者像内尔森这样的资产阶级是一群怎样的人呢?学生:他们对黄金有着极度的欲望,为了黄金可以付出一切的行动,对于黄金是势在必得。

他们对财富以及陌生世界的追求,也反映了西方社会一种积极和开放的心态。

(承转)哥伦布的航海发现了新大陆,促进了西方资本主义的发展;那么我们中国的郑和航海的结果又是怎么样的呢?让我们一起来了解更多的史实情况。

【动手做一做】阅读课本45—46页,完成46页“动手做一做”(展示图片):郑和航海路线图提问:郑和下西洋到了哪些主要的地方?最远的地方到达哪里?学生:越南、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、印度、斯里兰卡、阿拉伯半岛,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

(展示图片):哥伦布航海示意图提问:哥伦布航海是从哪里出发的?最远到达了哪里?学生:从西班牙出发,经过巴哈马群岛、海地岛等岛屿,最终到达美洲。

【看看航海谁最行】思考1:从两者的对比中得到什么样的信息?学生:中国当时的航海技术、规模、设备都要远远超过西方。

思考2:从上述的材料看,当时的中国是一个怎么样的社会?学生:古代中国是一个经济繁荣、技术先进、国力强盛,居世界前列的泱泱大国。

同时,对自身实力的自信,中国是一个比较开放进取的社会。

(承转)但是是哥伦布发现了新大陆,而不是郑和。

说到谁发现了新大陆,还有这样一个小插曲呢!(投影展示)【你知道吗?】英国业余历史学者加文·孟席斯于2002年3月15日在英国皇家地理学会发表了他的新观点:是郑和首次环球航行,发现了世界。

10月,他来到中国进行演讲,并带来他的新著《1421年:中国人发现世界的一年》。

但这一观点仍有待于进一步证实。

学生:惊讶,好奇。

【为什么郑和没有能够发现新大陆呢?】…材料一‟1451年,哥伦布在意大利诞生。

虽出生卑微,但他立志要当一个航海家。

19岁时,哥伦布随兄在葡萄牙的里斯本定居。

当时葡萄牙正试图绕过非洲去印度,但哥伦布认为不必绕过非洲,只要一直向西航行使可到达印度。

然而从他1484年向葡萄牙国王提出这个建议开始,到1492年西班牙女王同意这一计划付诸实施,哥伦布花了8年的时间。

1492年8月,年已41岁的哥伦布终于获得西班牙女王伊丽莎白的支持,带领人分乘三只小船离开西班牙,开始向西环球航行。

…材料二‟明朝开国皇帝太祖朱元璋为了巩固新政权,实行安内平党和海禁政策(包括严禁私商出泊),即关起门来巩固政权。

他去世后惠帝当政。

四年后,朱棣发难,取代了惠帝,登基当了成祖。