郑和下西洋与哥伦布航海的比较

- 格式:doc

- 大小:441.00 KB

- 文档页数:26

郑和与哥伦布比较

世界上有名的航海家是不少的,但象郑和那样在近三十年里频繁活动于海洋使上的航海家,是不多的。

以意大利航海家哥伦布与郑和作比较:

一、从航海历程上看:郑和远航达到南洋、印度洋、亚非三十多个国家和地区历时近三十

年;哥伦布于1493年8月出发远航,经过两个月的航行及后三次西航横渡大西洋,最终到达中美、南美洲沿岸一带,历时近十四年。

可见郑和的航海历程远比哥伦布较长;

新的航海知识以及航海科技远比哥伦布较优;亦为以后的航海家奠定了航海知识的基础。

二、从船只的规模来看:郑和的船队有船百余艘,人员达27000人;哥伦布的只有3条船,

87人,这可见我国当时的航海科技远超西方。

三、从两者交往性质来看:东西方远航的客观后果大不相同。

郑和远航所带去“丝与瓷”,是和平友好的交往。

哥伦布的远航是为着寻求东方的财富,为着经济效益的;亦因此给亚、非、拉带来长达300年的殖民主义统治。

四、从政治上来看:明成祖派遣郑和下西洋的原因如下:(一)向西方各国阐释成祖皇帝登

基,并要求其朝贡;(二)宣扬国威;(三)寻找失踪的惠帝。

而哥伦布却为着寻找新大陆及开疆拓土。

五、从经济上看来:郑和下西洋扩大了中国同亚非国家的贸易往来,引起了这些国家对中国手工业品的更大需求,开拓了中国手工业品的国际市场。

哥伦布发现新大陆是为着西班牙殖民侵略作好有利条件,从中掠夺殖民地的经济资源,以发展西欧本土经济的需要。

郑和下西洋与哥伦布发现美洲新大陆,两者在政治、经济、文化方面对于近代航海科技和发展起着积极的作用,亦为人类文明的发展作出了很大的贡献。

大航海时代:郑和与哥伦布的航海对比郑和船队第一次出海是在1405年,也就是明成祖朱棣登上皇位的第4四年,这比哥伦布出海早了整整87年。

船队规模更是天壤之别。

15-17世纪的大航海时代,中国人出发得最早,耗费最大,收获却最小。

而伊比利亚半岛上那俩小国晚了近百年才出海,耗资也小得多,但收获却最大,大航海时代的标志性事件——新大陆的发现和新航线的开辟就是人家的创举。

郑和哥伦布为什么?背后的原因值得我们深思。

本文拿郑和与哥伦布的航海做个简单对比,希望抛砖引玉。

1 航海装备:郑和远优于哥伦布先看郑和的船队,200余艘,水手2万多名。

单是郑和宝船就有63艘,最大的长约150米,宽61米。

船分四层,船上有9根桅杆,挂12片帆。

排水量达千吨,一艘船可容纳千人。

是当时世界上最大的帆船。

而哥伦布的船队,一共3艘船只:圣玛丽亚号130吨、平塔号90吨、尼尼亚号60吨。

水手87名。

两者装备之悬殊不言自明。

至于航海最重要的指南针,那是咱中国人发明的,自然精良。

博物馆里还有郑和宝船与哥伦布船只的模型对比,大小对比一目了然。

郑和宝船与哥伦布的船2 航海组织:国家行为与半私人组织郑和船队纯属国家行为。

由于是国家行为,严格意义上讲是皇帝的意志,赶上朱棣这样一位雄主,可以举国之财力,造船、募兵、招募水手,一不小心,船队规模就搞大了。

虽不是为了远征他国,但船队组织严密而周全,除了负责指挥的旗舰船郑和宝船外,有专门负责装运战马的马船,有运输粮食的粮船,有负责运载货物和人员的坐船。

还有负责海上作战的战船。

哥伦布船队则是与国王之间的契约行为。

哥伦布的船队属于私人组织,但航海是要冒巨大风险的,船队巨大的开支以及生命随时被大海吞噬。

可以不要命,但也得有钱出海啊。

所以哥伦布找到西班牙女王伊莎贝拉一世谈判。

这位女王有远见卓识,同意资助哥伦布的航海探险计划,并签了一份协定——著名的“圣大菲协定。

”协定规定:西班牙国王是一切新发现土地的宗主和统治者,任命哥伦布为上述地方的总督、钦差大臣和海军司令,有权获得当地总收入的1/10。

郑和下西洋与哥伦布航海的比较

广东省深圳市宝安区光明中学林文婷

一、教学对象

《郑和下西洋与哥伦布航海的比较》是为八年级一班的课堂教学而设计的。

比较的两个内容──郑和下西洋与哥伦布航海,在前面几节课的教学中都已经分别详细涉及到,学生已有初步的了解,对知识也有一定的掌握。

这节课主要是在“学生都已经学习过的两个内容”的前提下,把有相同之处、但是是分开学习的内容放在一起进行比较,学生应该是非常容易理解并获得提高的。

通过比较学习,可以帮助学生把以前分散学习的知识进行系统归纳和概括;同时,也可以帮助他们在讨论和思考的过程中,拓宽知识的广度,拓深知识的深度,培养他们的发散性思维和实际分析问题的能力。

二、教材分析

《郑和下西洋与哥伦布航海的比较》包括的两个内容──郑和下西洋和哥伦布航海,都是前几节课已经学过的。

这一节课包括:

1.两个船队航海的时间、航线、规模、目的。

(学生容易掌握且必须掌握。

)

2.两个船队航海的结果与影响。

(内容较深,但学生必须掌握。

)

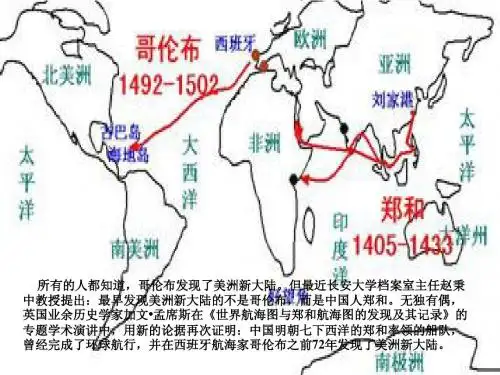

3.通过对两个船队的比较,分析“应该是谁最先发现美洲大陆”。

(让学生从已有知识点出发,培养学生对知识的概括能力和分析能力。

)

4.学以致用:当我们面对中国再次崛起的机遇时,历史可以为我们提供什么启示?(这一部分是对整节课所学内容的升华。

学生在思考问题的过程中,可以提高发散思维的能力和运用所学知识分析、解决问题的能力。

这些方面,学生都是比较欠缺的。

)

三、教学目标

1.培养学生对已有材料进行分析、形成自己观点的能力。

2.让学生能够运用论据,论证自己的观点。

3.能够运用历史的、辩证的眼光去分析历史现象,从多个角度去看待历史问题。

4.通过探究,回顾人类文明的历程,认识文明发展是多种多样的。

5.在探究过程中,学会在世界文明进程的大背景中,关注中华文明的发展与中华民

族的兴衰,培养民族自豪感和忧患意识。

6.学会在课堂中恰当地展示自己,与人合作,提高自己的探究学习能力。

四、教学重点、难点

教学重点:郑和下西洋与哥伦布航海在目的、结果、影响方面的比较。

教学难点:做什么事情都要抓住机遇,并且善于把自己的优势转化成发展的机会。

五、教学思路

教学方法:对比法、讲授法、讨论法、展示法、角色扮演法。

六、教学策略

1.安排同学扮演郑和与哥伦布,扮演者用回忆当时壮举的形式,边按视频播放边解说相关内容,让其他学生有身临其境的感觉。

2.这节课我找了大量的对比图片,从多个方面对比郑和船队和哥伦布船队的不同,学生非常容易理解和记忆,并且印象深刻。

3.安排了较多的单独思考和集体讨论环节,注重组织学生的思维和语言能力。

七、教学流程图

(一)提出问题

1.从学术界的新观点“应该是郑和最先发现美洲新大陆”引出本节课内容。

(二)分析问题

2.郑和与哥伦布的扮演者上台边播放视频边讲述自己当年壮举。

3.通过一系列资料和图片,分析比较郑和船队和哥伦布船队的具体情况。

4.得出结论:郑和船队和哥伦布船队比较图。

(三)解决问题

5.引导学生根据比较情况,讨论“应该是谁最先发现美洲新大陆”。

6.归纳总结郑和“能”与“不能”最先发现美洲新大陆的原因。

(四)升华问题

7.从郑和本来有能力最先发现美洲新大陆,但没有抓住“自己拥有先进造船、航海技术”这一机会出发,引导学生讨论:我们应该怎么样抓住“现代中国面临着的发展的机遇”?

8.总结。

八、教学过程

析比较郑和船队和哥

伦布船

队的具

体情况。

1.时间

2.航线

3.规模

郑和船队哥伦布舰队列成图表、配以图片来分析两个船队的情况。

通过对比,让学生更容易掌握知识,并通过自己的观察,总结、归纳答案。

这样做,可以发挥学生的主观能动性,培养他们形成主动性学习的习惯。

每次出海2.7~2.8万人人数最多一次1500人

每次出海船只200多艘船数最多一次17艘

最大的海船长44丈,宽18丈长34.5米,宽6米

“小”船撞“大”船──结论:

中国造船技术高,航海技术高

4.远航目的

5.结果与影响

通过一系列

的图片比

较,引导学

生发现其中

的问题,让学生通过自己的观察,主动认识到其中的差距。

此处,通过两条船的图片比较,让学生讨论这两条船有什么差异。

目的:让学生认识到,其中的差距不仅仅是船大船小的问题,还反映出造船的技术、航海能力上的差距,及对海上危险的抵

比较:郑和下西洋与哥伦布航海

时间早晚航线长

短

规模大

小

远航目

的

结果与

影响

郑和下

西洋早长大

宣扬

国威

……

哥伦布晚短小黄金……御能力的差距。

培养学生对中国古代文明的认同及自豪感。

在“结果与影响”环节,大量图片对比,旨在让学生认识到,明朝的中国,以“世

九、设计总结

这是一节探究课,课堂组织的内容和形式都非常灵活,也可以从不同角度来讲授。

在教学中,我从“让自己的优势条件变成自己发展的机会,抓住机遇”这一角度来设计教学,查找大量图片和数据丰富、充实教学内容,把整一节课的知识设计得简单易懂,但逐层深入。

在本课结尾运用所学知识来分析问题的环节,是整节课的拓展和升华阶段。

这一环节不仅让学生理解和掌握了所学知识,还让学生学会从已知知识当中提炼、形成自己的观点,并用自己的观点来解决实际问题。

此外,扮演郑和与哥伦布、用第一人称回忆的形式,加上学生边看视频、边听扮演者的解说,能够从课堂一开始就吸引学生的注意力,引起他们的兴趣。

大部分学生能够在此引导下,从始至终投入其中。

事实证明,这种设计是非常成功的。

2008-05。