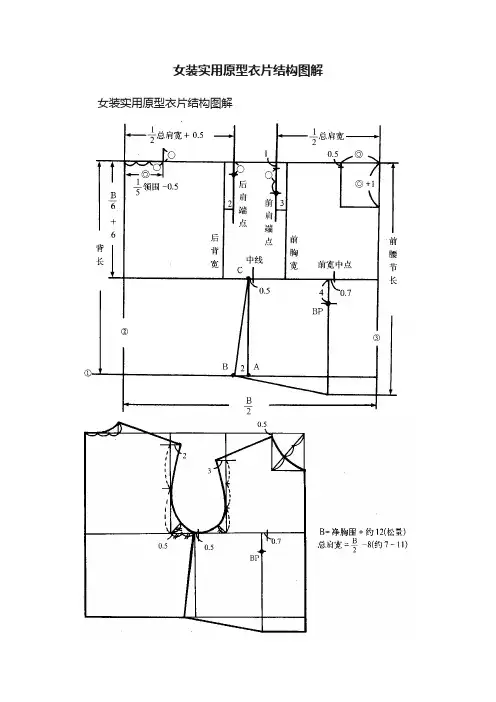

女装实用原型衣片结构图解

- 格式:doc

- 大小:119.50 KB

- 文档页数:12

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今,人们在保证服装服用功能(包括御寒和保护功能)的同时,还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员,仅仅具备审美意识是远远不够的,只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性,合理安排比例,才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去,我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式,也就是我们常说的比例裁剪法。

但是,由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化,使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在,使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入,逐渐被人们所认可和接受,一部分人甚至开始迷信原型。

实际上,原型方法也存在着诸多问题,许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说,原型方法在服装各部位之间关系方面,依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题,原型更是没有很好地解决。

其实,问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式,运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效,而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态,代表着服装结构变化的一般规律,反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的,影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律,还得排除干扰,把握一些起主导作用的因素,才能最大限度保证公式的准确、合理。

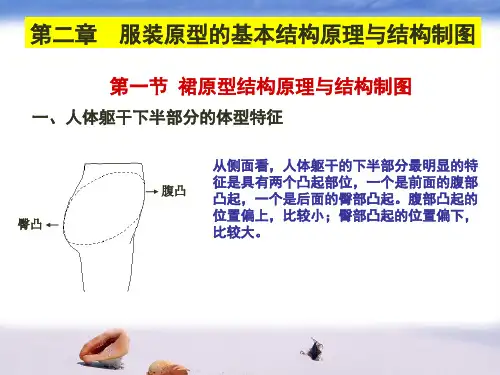

例如,“袖窿深”是一个比较特殊的部位(如图),它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果,结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多,但只有“胸围”和“身高”是主要因素,诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律,从而更好的进行服装结构设计工作,笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

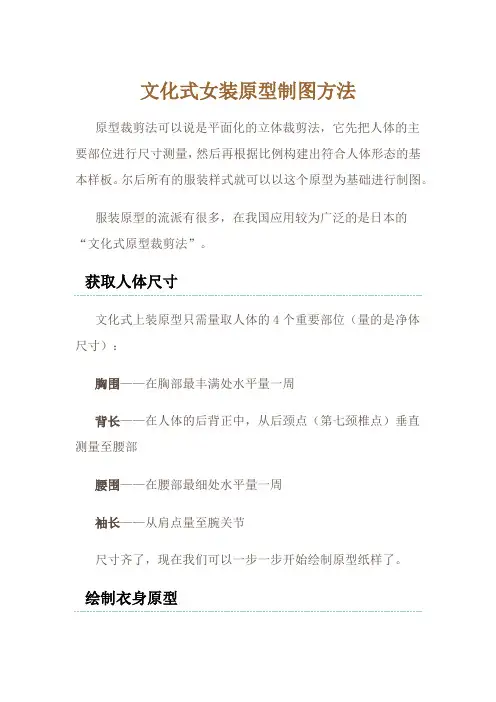

文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法,它先把人体的主要部位进行尺寸测量,然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。

尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。

服装原型的流派有很多,在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。

获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位(量的是净体尺寸):胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中,从后颈点(第七颈椎点)垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了,现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。

绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。

首先以背长为高,胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。

所加的5cm为放松量,整个胸围的放松量是10厘米,这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身,所以加上5cm:2. 定位胸围线BL。

矩形框的左侧将用来绘制后衣身,所以左边的垂直线我们称之为后中心线,在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。

在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽,向上做垂直线和顶边相交;再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交:4. 绘制侧缝线。

把胸围线分为二等分,在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边(腰围线)相交:5. 绘制后领口。

在顶边上,从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽,记住这个后领宽尺寸,然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线,这条垂线的长度即为后领深,同样需记住这个后领深,因为后面制图我们需要用到这个数据。

这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点,弧线划顺后领口线;6. 绘制后肩斜线。

在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离,向右画一条长度为2cm的水平线,连接肩颈点和这条线的右端,这条连接线即为后肩斜线:7. 绘制前领口。

在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm(前领深)、宽度为后领宽-0.2cm(前领宽)的矩形框;在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点,以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点,弧线连接肩颈点和该点,还有矩形框的右下角点,形成前领口弧线;8. 绘制前肩斜线。

女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今,人们在保证服装服用功能(包括御寒和保护功能)的同时,还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员,仅仅具备审美意识是远远不够的,只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性,合理安排比例,才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去,我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式,也就是我们常说的比例裁剪法。

但是,由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化,使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在,使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入,逐渐被人们所认可和接受,一部分人甚至开始迷信原型。

实际上,原型方法也存在着诸多问题,许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说,原型方法在服装各部位之间关系方面,依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题,原型更是没有很好地解决。

其实,问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式,运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效,而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态,代表着服装结构变化的一般规律,反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的,影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律,还得排除干扰,把握一些起主导作用的因素,才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如,“袖窿深”是一个比较特殊的部位(如图),它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果,结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多,但只有“胸围”和“身高”是主要因素,诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律,从而更好的进行服装结构设计工作,笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

在传统男装制图过程中,“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。

其中,被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式:(1)1.5/10B+ 8(2)B/5 +3(公式中常数项单位是cm,以下同)事实证明,在一般正常体型情况下运用这两个公式,其结果还是较为理想的,也比较接近美观效果的真实测量值。

这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的,在一定程度上遵循了实事求是的原则,给后人继续探索提供了一定的事实依据。

但是,问题的关键是公式的适用范围。

其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值,只局限在一般较小的范围之中。

而且形式不够准确、直观,没有明确反映真实情况,并且也不适应现今生产和教学的需要。

比如,在B(成品胸围)=100cm的情况下,(1)1.5B/10 +8 =23(2)B/5 +3=23结果是相同(或接近)的。

但是,如果B的值发生改变后会是什么情况呢?假设B=110cm,则(1)1.5B/10 +8 =24.5(2)B/5+ 3 =25结果是不同的。

为什么是同一部位的公式,计算结果却不相同呢?通过分析比较,我们发现这主要是公式中的修正值——“常数项”的存在所造成的。

并且在规格变化的过程中,常数项越大,其变量的变化空间就越小,最终导致其结果偏离实际真实值越远。

过去,人们对这种情况的处理方法是采取经验调节。

但是,在没有正确理论引导的情况下,什么样的调节都会显得底气不足、苍白无力,无法准确说明问题。

值得一提的是,有人采用“0.23B”这个公式来解决袖窿深的一般计算问题,排除了常数项的干扰,形式直观、便于理解。

而且运用“真比例尺”还可以免除计算上的麻烦,快速、准确,为实际设计提供了便利。

那么,是不是将其转化成如“0.23B”这样没有修正值的形式就是万能公式了呢?并不是这样。

前面所说的一般指的是比较接近、近似实际情况,并不是十分准确的。

如果理性地分析一下,我们就会看到影响袖窿深变化的不仅仅是胸围,还有其他因素在起作用。

我们知道,公式是为了符合服装的普遍规律,即在服装规格改变时保持局部与整体的比例不变,也就是保型。

服装生产中的推档、放码(推板),实际上就是在做保型的工作。

推板的方式很多,但其中都隐含着保型的目的。

我们经常采用的“点放码推板法”,是按照国家“五二、五三、五四”等系列标准执行的。

即是以身高为5cm,胸围分别为2、3、4cm为一档进行推放的。

由此我们可以看出,胸围和身高因素在服装结构中起着主导作用。

在推档、放码过程中,必须对身高和胸围两个因素同时做出相应的调整,只有这样才能达到保型的目的。

一般来说,我们国家多采用的是“五四”系列的样板推放标准。

即身高变化5cm,胸围相应变化4cm,而身高中的衣长相应变化2cm 。

既然这样,就可以估算身高和胸围这两个因素在变化时各自所占的比例了。

例如我们通过测量得到:女子在身高160cm,胸围100cm,在保证通常视觉美观的前提下,“袖窿深”是23cm。

由“五四”系列我们知道了上装中胸围和衣长的比例是4:2,我们可以根据这个基本比例对具体数据进行分配:把“袖窿深”=23cm根据4:2平均分成6份,胸围占4份、衣长占2份。

从而得出的数据为15.333…:7.667…,精确到小数点后3位为15.333 7.667=23 。

我们把得到的这组数字代回到控制部位的数据中去,因此得到了这样的一个公式:“0.153B +0.048h(身高)”约等于“0.15B+ 0.05h”。

这正是目前“真比例技术”推出的“0.15B+ 0.1半号”这个公式。

(注:什么是“半号”呢?我们知道,“号”所代表的就是身高,一般我们研究的人体身高均在100cm以上,这会给我们人脑的计算带来一定的不便。

使用“半号”的话,不但可以方便计算,如果不超过“真比例尺”范围的话还可以免除计算,不仅如此,半号与相对稳定的人体上半身长度也有着对应关系。

)仔细观察这个公式,我们会发现,若将公式中比重较小的“0.1半号”简化成常数的话,恰恰是上面的“1.5/10B +8 ”这个公式!看来当初人们是出于简便的考虑,将公式进行了演化,殊不知这表面上的简化却掩盖了事物发展的真实规律。

该做法不但没有得到充分的简化,反而给实际的研究、生产、学习带来了不必要的麻烦和损失,又有多少人从此被经验的大山拦住驻足不前呢!其实我们还可以根据胸围和身高对袖窿深影响幅度的不同,推出另外不同的袖窿深计算公式。

如根据“五二”系列可得出公式:“0.12B+ 0.14半号”;根据“五三”系列可得出公式:“0.14B+ 0.12半号”。

只是这两个公式在形式上和习惯上都不如“0.15B+ 0.1半号”来得理想,所以我们通常采用后者。

其实,也可以将另一种形式“B/5 3”转化成“0.20B 0.04半号”的形式,因为起重要因素的胸围部分比较整,也是一种比较简便的形式。

其实,无论是“0.20B+ 0.04半号”,还是前面探讨过认为比较合理的“0.15B+ 0.1半号”,都是我们通过理论上假想得出的公式。

这些公式必须经过实际的检验才具有更高的可信度,假如上述公式与实际的美观效果、穿着需要不相符合的话,再好的推理也将没有任何的价值。

因为“只有实践才是检验真理的唯一标准。

”我们需要进行大量的、真实的测量工作,来验证上述公式的真实、准确程度。

笔者认为:之所以说说过去的公式存在局限性,在一定程度上是因为测量的范围的狭窄和对美观效果缺乏理解所致。

下面这些数字,是笔者在许多友人的大力支持下,分别对不同体型(包括矮胖、标准、瘦高等各种体型)进行了小范围的实测,力求数据真实、准确。

下面,就让我们用这些数字来实际验证以上的推理。

经考察,计算袖窿深的部分公式如下:(1)1.5/10B+ 8 ;(2)B/5+ 3 ;(3)0.23B;(4)0.15B+ 0.10半号;(5)0.2B +0.04半号。

我们的检验思路是,把上述公式的计算结果同审美测量值相比较,哪个公式更加接近审美测量值,哪一个才是首选。

我们采用“身高/胸围/袖窿深——适用公式”的形式进行排列,以方便大家观察和比较——一、160以下的人群: (单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深 1.5/10B+ 8,B/5+ 3,0.23B,0.15B +0.1半号,0.2B +0.04半号159.5/105/23.65 23.75 24 24.15 23.68 24.19159/101/23 23.15 23.2 23.23 23.1 23.38154/101/22.8 23.15 23.2 23.23 23.85 22.22153/105/23.5 23.75 24 24.15 23.4 24.06153/101/22.8 23.15 24 24.15 22.8 23.26160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6159/103/23.4 23.45 23.6 23.69 23.4 23.78155/100/22.8 23 23 23 22.75 23.1159/96/22.4 22.4 22.2 22.08 22.35 22.38二、160至170的人群:(单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号0.2B 0.04半号165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1164/102/23.5 23.3 23.4 23.46 23.5 23.68160/107/24 24.05 24.4 24.61 24.05 24.6165/100/23.2 23 23 23 23.25 23.3165/99/23 22.85 22.8 22.77 23.1 23.1165/98/23 22.7 22.6 22.54 22.95 22.9168/100/23.4 23 23 23 23.4 23.36167/102/23.6 23.3 23.4 23.46 23.65 23.74163/98/22.8 22.7 22.6 22.54 22.85 22.86三、170以上的人群:(单位:cm)公式实际身高/胸围/袖窿深5/10B 8 B/5 3 0.23B 0.15B 0.1半号0.2B 0.04半号172/95/22.8 22.25 22 21.85 22.85 22.44175/98/23. 5 22.7 22.6 22.54 23.45 23.1174/100/23.8 23 23 23 23.7 23.48182/97/23.6 22.55 22.4 22.31 23.65 23.04178/100/24 23 23 23 23.9 23.56173/97/23.2 22.55 22.4 22.31 23.2 22.86176/100/23.8 23 23 23 23.8 23.52174/101/23.8 23.15 23.2 23.23 23.85 23.68176/99/23.6 22.85 22.8 22.77 23.65 23.32通过以上大量真实的数据不难看出,在绝大部分条件下,“ 0.15B +0.1半号” 均较其他公式更加接近审美测量值,是最为理想的形式。