脑干血管病变常见综合征

- 格式:ppt

- 大小:7.31 MB

- 文档页数:24

对于解剖结构最复杂的脑干,学生时代花费了大量时间在记忆脑干核团、颅神经走向以及脑干综合症,然而迈向临床的时候才发现,课本上所学的脑干综合症是少见的;而影像学可见的脑干病变,你会或者不会,它都在那里!现将丁香园神经科学专业讨论版块内的脑干病变汇集一下,献给大家;为保证篇幅简短及阅读时间,使用大家喜欢的「MIDNIGHTS」原则将疾病分类,正文部分只给予了图及简要备注,详细影像学及鉴别诊断,大家可在论坛内或PUBMED 检索。

值得一提的是,虽然头颅 MRI 是一种可诊断疾病的选择方式,如十字征、蜂鸟征、爆米花征等分别提示多系统萎缩、进行性核上性麻痹、海绵状血管瘤等。

但部分疾病的最终诊断还是需要依靠病史及辅助检查,如结核感染、快速增高的血压、免疫抑制剂使用、电解质紊乱等,分别提示结核感染、PRES、PML 及 CPM 等。

而部分疾病,尽管我们努力了,仍然无解。

因时间匆忙及个人学识有限,总结未到之处还望老战友们指正及补充。

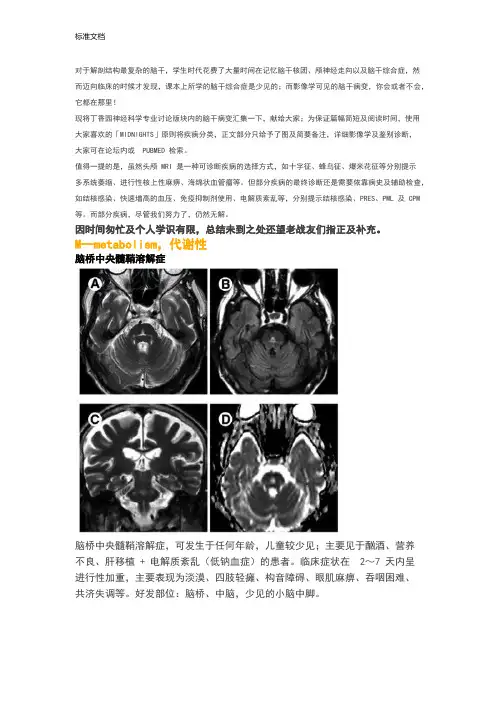

M--metabolism,代谢性脑桥中央髓鞘溶解症脑桥中央髓鞘溶解症,可发生于任何年龄,儿童较少见;主要见于酗酒、营养不良、肝移植 + 电解质紊乱(低钠血症)的患者。

临床症状在2~7 天内呈进行性加重,主要表现为淡漠、四肢轻瘫、构音障碍、眼肌麻痹、吞咽困难、共济失调等。

好发部位:脑桥、中脑,少见的小脑中脚。

影像表现:T1WI 低信号,T2WI 高信号,周围区域不受累,三叉戟征。

其它影像学表现:小脑及幕上区域受累,在发病 24 h-21 天 ADC 降低,> 21 天 ADC 等信号或增高。

威尔逊病威尔逊病好发于青少年,临床表现为:神经症状(运动障碍)、消化系统症状或精神症状。

主要受累部位:脑桥及基底节。

影像表现:大熊猫征及小熊猫征。

Wernicke 脑病威尼克脑病好发于 30~70 岁,男性稍多。

主要症状表现为眼外肌麻痹、精神异常及共济失调三联征(真正三联症少见)。

影像表现:可见双侧丘脑及脑干对称性病变,急性期的典型改变是第Ⅲ脑室和导水管周围对称性 T2WI 高信号,6~12 个月后,恢复期高信号降低或消失。

脑干综合征一、中脑的常见综合症1、weber综合症(韦伯综合症) :病变位于中脑大脑脚底腹侧部,损害锥体束和动眼神经。

发生交叉性瘫。

表现:同侧:动眼神经麻痹。

对侧:偏瘫(包括中枢性面瘫和舌瘫)。

常见病因:颞叶肿瘤、硬膜下血肿伴发的天幕疝压迫大脑脚(特别是颞叶肿瘤或血肿引起的钩回疝)、颅底动脉瘤。

2、Benedit综合症(本尼迪特综合症):病灶位于中脑大脑脚后方的红核、黑质,因动眼神经根纤维穿经黑质内侧部,所以黑质病变常累及同侧动眼神经。

表现:同侧:动眼神经麻痹。

对侧:锥体外系症状,如偏身舞蹈、偏身徐动症和偏身震颤及肌张力增高等类似帕金森氏综合症。

常见病因:局部的炎症、外伤等。

3、Claude综合症(克劳德综合症):病灶位于中脑被盖部,接近中脑导水管部位,损伤红核(红核网状脊髓束)、因动眼神经根纤维穿经红核,所以红核病变常累及同侧动眼神经。

表现:同侧:动眼神经麻痹。

对侧:偏身共济失调。

常见病因:局部炎症、肿瘤、外伤。

4、Parinaud综合症(帕里诺综合症):病灶位于中脑顶盖部(四叠体)即四叠体综合症。

表现:上丘受损常有以下三种情况:(1)双眼上视瘫痪。

(2)双眼向上向下均瘫痪。

(3)双眼下视瘫痪。

常见病因:松果体肿瘤、四叠体和小脑蚓部肿瘤、局部炎症及血管病变。

二、桥脑的常见综合症1、Fovil综合症(福威尔综合症):病灶位于桥脑基底内侧部,接近中线处。

损伤外展神经及其核上神经通路——内侧纵束;并损伤锥体束。

表现:同侧:外展神经麻痹,眼球不能外展(两眼向病灶侧的同向凝视麻痹),头部向病灶对侧轻度旋转(内侧纵束)。

对侧:中枢性偏瘫(锥体束),感觉障碍(内侧丘系)。

常见病因:多见于血管病、其次为炎症、肿瘤、脱髓鞘。

2、Millard-Gubler综合症(米亚尼-居布勒综合症):病灶位于桥脑基底外侧部。

损伤外展神经及面神经或其核;并损伤锥体束。

表现:同侧:眼球外展不能(外展神经),周围性面瘫(面神经)。

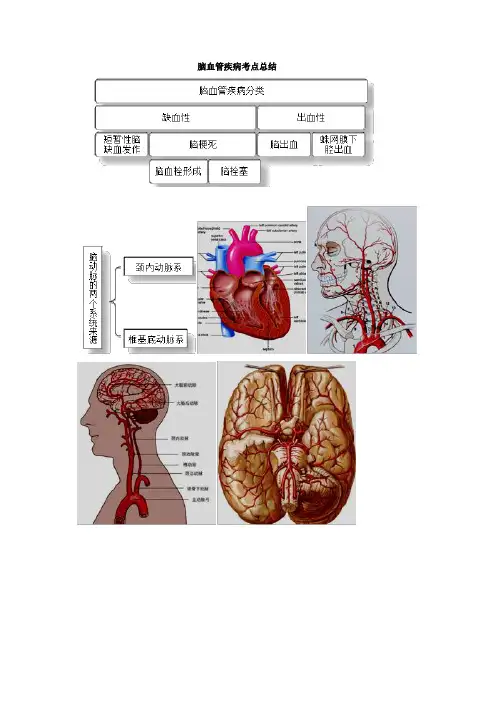

脑血管疾病考点总结内囊前肢和膝部:皮质延髓束(面部运动)后肢:皮质脊髓束和丘脑皮质束及视、听辐射纤维通过诊断不同类型脑卒中的鉴别诊断临床鉴别要点脑梗死脑出血蛛网膜下腔出血病因动脉粥样硬化、小动脉硬化、心源性栓塞高血压,淀粉样血管病动脉瘤或动静脉畸形起病年龄中老年中老年各年龄发病情况安静活动或激动活动或激动头痛极少较多几乎均有,剧烈呕吐偏瘫多多几乎无脑膜刺激征极少可有几乎均有,明显CT检查低密度灶高密度灶脑沟脑池高密度临床表现颈内动脉颈内动脉主干闭塞:同侧大脑半球整个前2/3的梗死(常常致死性)和基底节梗死(豆纹动脉)。

椎-基底动脉椎-基底动脉闭塞综合征(1)基底动脉或双侧椎动脉闭塞:脑干梗死。

出现眩晕、呕吐、四肢瘫、共济失调、昏迷和高热等。

中脑:中等大固定瞳孔,脑桥病变针尖样瞳孔。

(2)小脑后下动脉或椎动脉闭塞综合征:也称延髓背外侧综合征,是脑干梗死最常见类型。

◆眩晕、呕吐、眼球震颤(前庭神经核);◆同侧小脑性共济失调。

◆交叉性感觉障碍;◆同侧Horner征和同侧9、10脑神经麻痹造成:饮水呛咳、吞咽困难和声音嘶哑;记忆技巧;小脑后下背外甥;颤悠悠,晕乎乎,步履交叉感难受;又呛又哑,醉酒步(3)脑桥基底部:梗死可出现闭锁综合征四肢瘫痪、面无表情、不能言语,仅通过眼球运动示意闭锁综合征=眼动+意识清楚+四肢瘫痪考点汇集血管大脑前动脉大脑中动脉皮质支深穿支主干皮质支深穿支临床表现对侧下肢运动、感觉障碍,伴或不伴有上肢轻微症状。

面部一般不受累对侧中枢性面瘫及舌瘫三偏征三偏征,上肢重,下肢轻三偏征血管椎-基底动脉大脑后动脉基底动脉椎动脉闭塞综合征皮质支深穿支主干闭塞脑桥基底动脉即小脑后下动脉也称延髓背外侧综合征临床表现对侧同向偏盲对侧偏身感觉障碍、锥体外系体征、动眼神经麻痹、小脑性共济失调中枢性高热、双瞳针尖样缩小和四肢瘫痪,常迅速死亡闭锁综合征:眼动+意识清楚+四肢瘫痪√眩晕,交叉性感觉障碍;√饮水呛咳、吞咽困难和声音嘶哑√同侧小脑共济失调检查(专项)1.MRI:弥散加权成像和灌注加权成像:发病早期显示脑局部缺血性改变。

1.三偏综合征:偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲叫三偏综合征。

发病急骤,以突然晕倒、不省人事,伴口角歪斜、语言不利、半身不遂,或不经昏仆仅以口歪、半身不遂为临床主症的疾病。

2.延髓背外侧综合症:小脑后下动脉闭塞引起的延髓背侧梗死,称延髓背外侧综合征,又称小脑后下动脉综合征或Wallenberg综合征,是脑干梗死最常见的一种类型。

3.分水岭梗死(Watershed Infarct):。

医学上指的是两条或两条以上脑血管供血系统的交叉区域,由于这一区域的供血单一,侧支循环不丰富,因此,一但某一供血系统发生病变,其该区易发生脑梗死,这种梗死称为分水岭梗死。

4.脑桥腹外侧综合征:病变位于脑桥腹外侧部,接近于延髓,损伤了外展神经、面神经、锥体束、脊髓丘脑束和内侧丘系。

表现为:1病灶侧外展神经麻痹;2对侧中枢性偏瘫;3可出现对侧偏身感觉障碍。

如病变波及脑桥内侧,同时损伤了内侧纵束,则还可表现两眼向病灶对侧共同偏视,称为Foville综合征5.核间性眼肌麻痹:内侧纵束损害引起的特殊临床现象。

常为多发性硬化,偶尔为脑干肿瘤的早期症状。

内侧纵束受损引起的眼球水平同向运动麻痹,常见脑血管病及多发性硬化。

6.周围性面神经麻痹:是茎乳突孔内急性非化脓性面神经炎引起的周围性面神经瘫痪。

临床以突然发生的一侧面部瘫痪,口眼歪斜为主症。

7.巴彬斯基(Babinski)征:为患者仰卧,髋、膝关节伸直,检查者左手握踝上部固定小腿,右手持钝尖的金属棒自足底外侧从后向前快速轻划至小指根部,再转向拇趾侧。

正常出现足趾向跖面屈曲,称巴彬斯基征阴性。

如出现拇趾背屈,其余四趾成扇形分开,称巴彬斯基征阳性。

8.锥体束征:为上运动神经元损害出现的原始反射。

当锥体束病损时,大脑失去了对脑干和脊髓的抑制作用而出现的异常反射。

1岁半以内婴幼儿由于锥体束尚未发育完善,可以出现上述反射现象,不属于病理。

成年病人若出现则为病理反射。

① 1.Babinski征(巴宾斯基征):患者仰卧,下肢伸直,用钝头竹签由后向前轻划足底外侧至小趾根部,再转向拇指侧掌关节处。

一、名词解释:1、三偏综合征:内囊损害时,出现对侧肢体偏瘫,偏身感觉障碍和双眼同向偏盲,简称三偏综合征,常见于脑血管病时。

2、交叉性瘫痪:即同侧颅神经周围性瘫痪对侧肢体中枢性瘫痪是脑干损害的特征性表现。

3、脊髓休克:急性脊髓横贯损害时,病人出现双下肢软瘫,肌张力降低,腱反射减弱,病理反射引不出,小便潴留,称为脊髓休克。

4、癫痫持续状态:癫痫持续状态是指癫痫强直一阵挛发作(GTCS)若在短期内频聚发生,以致发作间隙中意识持续昏迷者。

5、放射性疼痛:神经干,神经根或中枢神经病变刺激时,疼痛不仅发生于刺激局部,且可扩展到受累感觉神经的支配区,称为放射性疼痛。

6、运动性失语:又名Broca失语,由左侧额下回后端方语运动中枢病变引起。

病人不能讲话,或只讲1─2个简单的字且不流利,用词不当,对别人的言语能理解。

7、感觉倒错:非疼痛性刺激诱发出疼痛感觉,例如轻划皮肤而有痛感,冷觉刺激当作热觉刺激等。

8、脑栓塞:栓子经血循环流入而致胸动脉阻塞,引起相应供血区的脑功能障碍。

9、拉塞格(Lasegue's)氏征:脑脊液蛋白量增高,而细胞数正常,称为蛋白-细胞分离,是格林-巴利综合征的特点之一,也可见于脊髓压迫症。

10、贝耳现象:病人仰卧,双下肢伸直,检查者将病人一侧,下肢抬起,使髋关节屈曲,膝关节伸直,若在70度范围内出现疼痛,称为阳性。

故又名直腿抬高试验,是检查从骨神经痛的方法之一。

11、霍纳(Horner)综合征:颈交感神经麻痹时,出现病变侧眼裂缩小,瞳孔缩小同侧眼球内陷和面部出汗减少,称为Horner综合征。

12、贝耳(Bell)麻痹:周围性面神经麻痹时,眼睑不能闭合或不全,试闭眼时,瘫痪侧眼球向上外方转动,露出白色巩膜,称见耳现象。

13、布朗-塞卡(Brown-sequard)综合征:脊髓半横贯损害时,可出现同侧相应节段的根性疼痛及感觉过敏带,损害平面以下同侧上运动神经元性瘫痪及深感觉缺失,对侧痛温觉缺失,称为布朗-塞卡综合征。

脑干病变大都出现交叉性瘫痪,即病灶侧脑神经周围性瘫痪和对侧肢体中枢性瘫痪及感觉障碍。

病变水平的高低可依受损脑神经进行定位,如第Ⅲ对脑神经麻痹则病灶在中脑;第V、VI、VII、VIII对脑神经麻痹则病灶在脑桥;第IX、X、XI、XII对脑神经麻痹则病灶在延髓。

脑干病变多见于血管病、肿瘤和多发性硬化等。

首先,我们需了解临床上最常见的延髓综合征包括两个,即延髓背外侧综合征,又称Wallenberg syndrome(瓦伦贝格综合征);延髓内侧综合征,又称Dejerine syndrome(德热里纳综合征)。

【记忆诀窍:洼地(W,D)】其次,我们需掌握一些重要的“共性”和“个性”的知识,即有些结构贯穿脑干全程,有些结构仅出现在脑干的某个层面。

1、共性:即贯穿脑干全程的结构(1)贯穿脑干的传导束1)下行传导束①锥体束:支配随意运动;②红核脊髓束:支配肢体的屈肌运动;③顶盖脊髓束:兴奋对侧颈肌及抑制同侧颈肌活动;④中央被盖束:主要是锥体外束,连接红核和下橄榄核。

2)上行传导束①脊髓丘脑束:支配对侧肢体痛觉、温度觉;②内侧丘系:支配对侧肢体深感觉和精细触觉。

3)含上下行传导束的结构①内侧纵束:协同眼球的运动和头颈部的运动;②网状结构:分为 a.上行网状激活系统:保持觉醒;b.下行网状激活系统:它对肌肉紧张有易化和抑制两种作用,即加强或者减弱肌肉的活动状态;③自主神经传导束:调节唾液分泌;调节血压;调节自主神经功能:呼吸、吞咽、呕吐反射、摄食等。

(2)贯穿脑干的颅神经核:三叉神经核(包括中脑核、感觉主核、脊束核)。

三叉神经感觉纤维:第1级神经元位于三叉神经半月节,三叉神经半月节位于颞骨岩尖三叉神经压迹处,颈内动脉的外侧和海绵窦的后方。

三叉神经半月节与脊髓后根神经节相似,含假单极神经细胞,其周围突分为眼神经、上颌神经和下颌神经三个分支,分布于头皮前部和面部的皮肤及眼、鼻、口腔内黏膜,分别经眶上裂、圆孔及卵圆孔入颅。

syndrome 福斯特-肯尼迪综合征:额叶底面肿瘤(常见于嗅沟脑膜瘤)可出现同侧嗅觉缺失和视神经萎缩,对侧视乳头水肿。

syndrome古茨曼综合征:为优势半球角回损害所致,主要表现有:计算不能(失算症),手指失认,左右辨别不能(左右失认症),书写不能(失写症),有时伴失读。

syndrome帕里诺综合征:又称上丘脑综合征,中脑顶盖综合征,或者上仰视性麻痹综合征。

由上丘脑病变(多为松果体肿瘤压迫中脑四叠体)而导致的眼球垂直同向运动障碍,向上凝视麻痹、瞳孔对光反射消失(上丘受损);神经性聋(下丘受损);性共济失调(结合臂受损)。

症状多为双侧。

syndrome瓦伦贝格综合征:又称为延髓背外侧综合征。

常见的原因为小脑后下、椎基底动脉或外侧延髓动脉缺血性损害。

表现为:1.眩晕、恶心、呕吐及眼震(前庭神经核损害);2.病灶侧软腭、咽喉肌瘫痪,表现为吞咽困难、构音障碍、同侧软腭低垂及咽反射消失(疑核及舌咽、迷走神经损害);3.病灶侧共济失调(绳状体损害);4.霍纳综合征(交感神经下行纤维损害);5.交叉性偏身感觉障碍,即同侧面部痛、温觉缺失(脊束及脊束核损害),对侧偏身痛、温觉减退或丧失(丘脑侧束损害)。

syndrome霍纳综合征:颈麻痹综合征是由于交感神经中枢至眼部的通路上受到任何压迫和破坏,引起患侧瞳孔缩小、眼球内陷、上睑下垂及患侧面部无汗的综合征.据受损部位可分为中枢性障碍、节前障碍及节后障碍的损害。

Ⅰsyndrome桥角综合征:(1)病变部位:脑桥小脑角.(2)常见病因:听神经瘤、胆脂瘤、胶质瘤、桥小脑角脑膜瘤或蛛网膜炎、蛛网膜囊肿、结核性脑膜炎、血管畸形和瘤.(3)受累颅神经:Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ,有时伴Ⅵ,Ⅸ,Ⅹ。

(4)临床表现:持续性耳鸣、眩晕、眼球震颤和平衡功能障碍;病侧周围性面瘫;面部感觉缺失、疼痛、同侧角膜反射减弱和消失;可有颅高压症状,同侧小脑性共济失调及对侧轻偏瘫和偏身感觉障碍,及Ⅵ、Ⅸ、Ⅹ受累症状。