人工心脏起搏器和埋藏式心脏转复除颤器(ICD)的临床应用

- 格式:ppt

- 大小:491.50 KB

- 文档页数:73

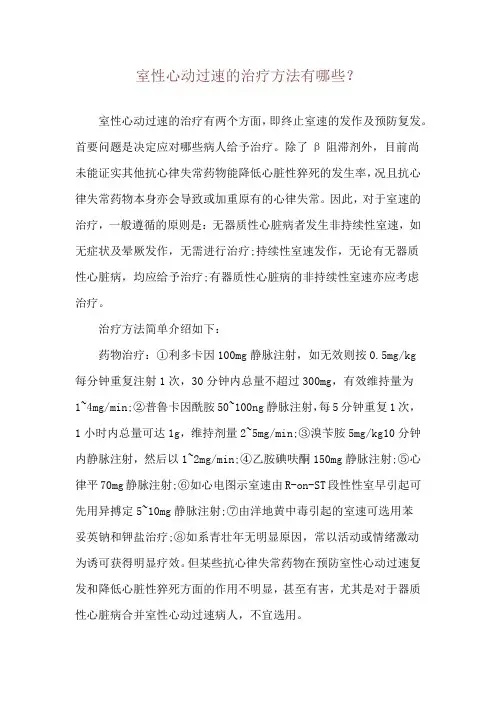

室性心动过速的治疗方法有哪些?室性心动过速的治疗有两个方面,即终止室速的发作及预防复发。

首要问题是决定应对哪些病人给予治疗。

除了β阻滞剂外,目前尚未能证实其他抗心律失常药物能降低心脏性猝死的发生率,况且抗心律失常药物本身亦会导致或加重原有的心律失常。

因此,对于室速的治疗,一般遵循的原则是:无器质性心脏病者发生非持续性室速,如无症状及晕厥发作,无需进行治疗;持续性室速发作,无论有无器质性心脏病,均应给予治疗;有器质性心脏病的非持续性室速亦应考虑治疗。

治疗方法简单介绍如下:药物治疗:①利多卡因100mg静脉注射,如无效则按0.5mg/kg每分钟重复注射1次,30分钟内总量不超过300mg,有效维持量为1~4mg/min;②普鲁卡因酰胺50~100ng静脉注射,每5分钟重复1次,1小时内总量可达1g,维持剂量2~5mg/min;③溴苄胺5mg/kg10分钟内静脉注射,然后以1~2mg/min;④乙胺碘呋酮150mg静脉注射;⑤心律平70mg静脉注射;⑥如心电图示室速由R-on-ST段性性室早引起可先用异搏定5~10mg静脉注射;⑦由洋地黄中毒引起的室速可选用苯妥英钠和钾盐治疗;⑧如系青壮年无明显原因,常以活动或情绪激动为诱可获得明显疗效。

但某些抗心律失常药物在预防室性心动过速复发和降低心脏性猝死方面的作用不明显,甚至有害,尤其是对于器质性心脏病合并室性心动过速病人,不宜选用。

直流电复律:在室性心动过速发作时,给予直流电复律,多数情况下可使室性心动过速立即终止。

在室性心动过速伴有急性血流动力学障碍如低血压、休克、急性心力衰竭或严重心绞痛发作时应该作为首选措施。

经导管射频消融术:经导管射频消融可成功治疗室性心动过速,是目前比较理想的治疗手段。

消融治疗对无器质性心脏病的室性心动过速,如特发性左心室或右心室室性心动过速有非常好的效果,成功率在90~95%以上。

体内埋藏式转复除颤器(ICD)治疗:ICD是埋藏在体内可以自动识别室性心动过速和室颤,而用电除颤等方法终止室性心动过速及室颤的装置,对持续性室性心动过速,特别是有猝死高危险的室性心律失常者有良好疗效,可改善病人的预后,尤其对于器质性心脏病合并明显心功能不全的病人,ICD治疗的病人获益更大。

心脏再同步化治疗-埋藏式复律除颤器(CRT-D)术后减少放电的策略(全文)心脏再同步化-埋藏式复律除颤器(CRT-D)治疗通过改善心脏结构重构和电重构,减少心衰患者的心脏性猝死(SCD)的发生。

CRT-D 植入后,ICD的放电比率大约20%-30%,ICD放电有效治疗和预防了SCD,但是放电无论恰当与否,有ICD放电的患者死亡率高于无放电患者,放电对患者的生理及心理造成了很大的影响。

因此如何能最大化发挥CRT -D的优势,在保证患者安全的情况下尽可能的减少放电,是我们心血管内科医师必须要重视处理的问题。

减少放电需要从以下三个方面入手。

一、调整ICD室速相关参数的程控ICD诊断和治疗室速ICD可以随时感知RR间期或心室率,如果心室率足够快满足了预先设定的室速心率范围,而且连续发生次数满足了已设置的数值计数,比如24个连续感知的RR间期中18个RR间期都满足了室速的频率(18 of 24),则ICD诊断为一次室性心律失常事件;然后根据房率和室率的关系(PRlogic)、室速事件时室内记录到的QRS波与窦律QRS波形状的符合百分比(morphology or wavelet template)、是否为突然发作(sudden onset)、频率稳定性(stability)等功能确定室速诊断,然后启动ICD治疗,ICD采用分层治疗,包括抗心动过速起搏(anti-tachycardia pacing, ATP)治疗和放电(shock)治疗,又分别称ICD的无痛性及有痛性治疗。

室速的检测频率设置CRTD植入前没有室速的患者,ICD植入属于一级预防,一级预防的患者发生恶性心律失常时心室率较快,而发生室上性心动过速的心室率相对缓慢,二者速率差别很大,因此对于一级预防的患者可通过提高检测频率来减少放电。

CRTD植入前有室速的患者,ICD植入属于二级预防,二级预防的患者发生恶性心律失常的心室率偏慢,与长期使用的抗心律失常药物有关,如果低于设定的室速频率会导致ICD不识别。

心脏起搏器植入术心脏起搏器植入术概念心脏起搏器植入术是指人工植入心脏起搏器,用特定频率的脉冲电流,经过导线和电极刺激心脏,代替心脏的起搏点带动心脏搏动的治疗方法,是治疗不可逆的心脏起搏传导功能障碍的安全有效方法,特别是治疗重症慢性心律失常。

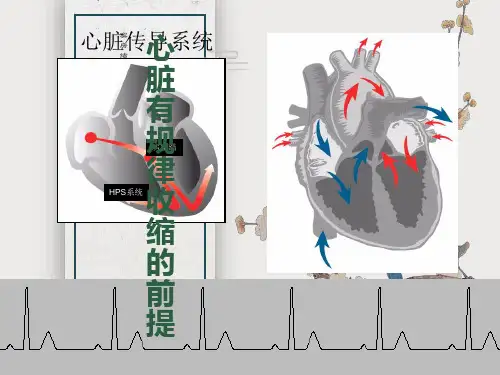

症状体征心脏起搏器(cardiac pacemaker)是一种植入于体内的电子治疗仪器,通过脉冲发生器发放由电池提供能量的电脉冲,通过导线电极的传导,刺激电极所接触的心肌,使心脏激动和收缩,从而达到治疗由于某些心律失常所致的心脏功能障碍的目的。

起搏器也开始应用到快速性心律失常及非心电性疾病,如预防阵发性房性快速心律失常、颈动脉窦晕厥、双室同步治疗药物难治性充血性心力衰竭等起搏原理脉冲发生器定时发放一定频率的脉冲电流,通过导线和电极传输到电极所接触的心肌(心房或心室),使局部心肌细胞受到外来电刺激而产生兴奋,并通过细胞间的缝隙连接或闰盘连接向周围心肌传导,导致整个心房或心室兴奋并进而产生收缩活动。

需要强调的是,心肌必须具备有兴奋、传导和收缩功能,心脏起搏方能发挥其作用。

系统组成人工心脏起搏系统主要包括两部分:脉冲发生器和电极导线。

常将脉冲发生器单独称为起搏器。

起搏系统除了上述起搏功能外,尚具有将心脏自身心电活动回传至脉冲发生器的感知功能。

起搏器主要由电源(亦即电池,现在主要使用锂-碘电池)和电子线路过程,能产生和输出电脉冲。

电极导线是外有绝缘层包裹的导电金属线,其功能是将起搏器的电脉冲传递到心脏,并将心脏的腔内心电图传输到起搏器的感知线路。

起搏器类型1. 根据起搏心腔分为①单腔起搏器:如AAI(R)、VV(R)等,起搏电极导线单独植入心房或心室;②双腔起搏器:如DDD(R),起搏电极导线分别植入心房和心室;③多腔起搏:如三腔(双心房单心室或单心房双心室)或四腔起搏(双心房+双心室),此时,起搏电极导线除常规植入右心房和右心室外,通常尚需通过心脏静脉植入电极导线分别起搏左心房和(或)左心室。

2021年心脏植入电子装置的管理及研究进展(全文)心脏植入电子装置(cardiac implantable electronic device,CIED)主要包括心脏起搏器(pacemaker,PM)、埋藏式心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator,ICD)、心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)等,随着CIED研究的不断进展,无起搏电极导线起搏器(主要包括超声能量转换式无导线心脏起搏器和直接植入于心脏的脉冲发生器),以及皮下植入式心律转复除颤器(subcutaneous implantable cardioverter defibrillator,S-ICD)也逐渐应用于临床。

CIED通常植入于左锁骨下胸前区,也可植入于右胸前区,必要时亦可植入于腹部或侧胸壁[1,2]。

从第一代起搏器问世至今,经静脉植入型永久起搏器已经经历了60余年的发展历史,如今的经静脉植入型永久起搏器发展为更加小巧,功能更加齐备,在显著减少死亡率的同时,大大提高了缓慢型心律失常患者的生活质量。

传统的经静脉起搏器由脉冲发生器和向心脏发送电脉冲的电极组成,电极由包裹有类金刚石绝缘材料的起搏导线构成,其末端为钛头,具有导电性质的钛头表面涂有绝缘材料,从而形成刺激表面。

该导线可有1个(单极)、2个(双极)或多个(多极)电极。

脉冲发生器包含一个锂电池和一个振荡器,可根据预先设定的程序来控制电刺激的持续时间和频率。

传统的经静脉CIED的短期风险包括气胸或心脏穿孔(1%-2.7%)、深静脉血栓形成和30天内导线脱出(2.4%-3.3%),以及远期风险包括导线折断(1%-4%)、三尖瓣反流(5%)、静脉栓塞(8%-21%)和囊袋内血肿或感染(1%-2%)[2]。

研究显示[3],单腔起搏系统中有5%需要在植入后前3个月进行手术干预,其中有1.25%为导线相关。

最新:全皮下植入型心律转复除颤器中国专家共识(2023)..........一、月肵亏心脏性猝死(sudden cardiac death, SCD)发病突然,是严重威胁人类健康的公共卫生问题。

植入型心律转复除颤器(i mplantable cardioverter defibrillator, ICD)是SCD最有效的治疗措施[1-2]。

目前,经静脉ICD(transvenous ICD, TV-ICD)应用千临床已有40余年,有效地预防了SCD。

然而,TV-ICD需要通过静脉将除颤导线送入右心系统,存在静脉通路狭窄/闭塞导致植入困难,血管穿刺相关并发症,导线断裂、感染、三尖瓣反流等导线相关并发症和问题[1-2]。

为解决上述问题,全皮下植入型心律转复除颤器(subcutaneous ICD, S-ICD)应运而生。

S-ICD是不需要在心腔内放置导线而具有感知和除颤功能的新型除颤治疗系统,包括导线和脉冲发生器,无需经静脉路径,均埋千皮下,可避免TV-ICD所面临的导线相关并发症,也降低了系统性感染的风险。

导线具有近远端两个感知电极,与脉冲发生器之间可组合成为3种感知向量。

S-ICD可提供高达80丿的除颤能量,并在除颤后提供30s的经胸起搏。

S-ICD的概念最早始千1991年,千2001年开启临床研究。

第一代S-ICD(脉冲发生器体积69cm3,预期使用寿命5.1年)于2009年获得欧盟(Confor m ite Europeenne, CE)认证、2012年获得美国食品药品监督管理局(Food and Drug Adm i n istrati on, FD A)认证。

2015年推出了第二代S-ICD I此时脉冲发生器体积缩小至59.5cm3,使用寿命延长至7.3年,并具备远程监测功能。

2016年,第三代S-ICD推出。

第三代S-ICD在INSIGHTTM算法基础上增加了SMART Pass TM算法,用千减少T波过感知,同时,还具备1.5T磁共振兼容、心房颤动(房颤)监测的功能。