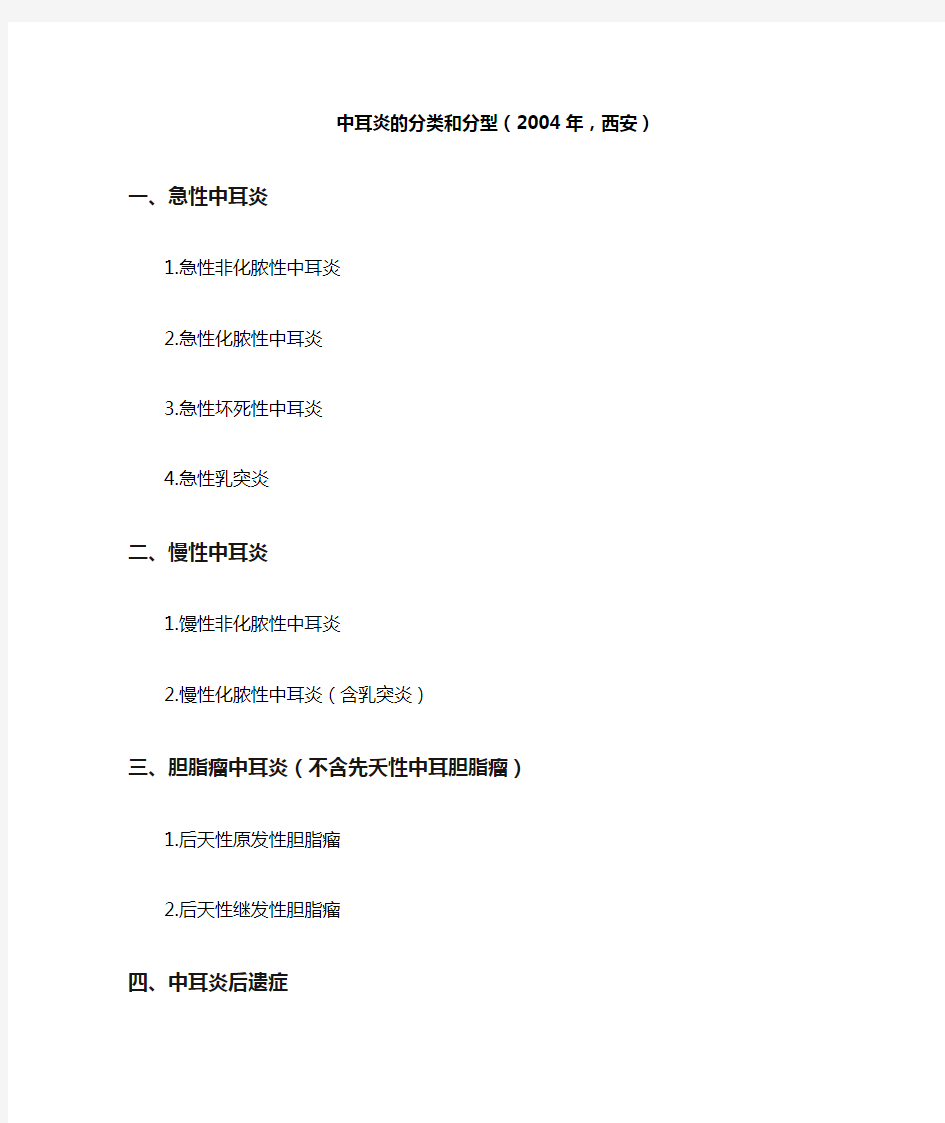

中耳炎的分类和分型(2004年,西安)

一、急性中耳炎

1.急性非化脓性中耳炎

2.急性化脓性中耳炎

3.急性坏死性中耳炎

4.急性乳突炎

二、慢性中耳炎

1.馒性非化脓性中耳炎

2.慢性化脓性中耳炎(含乳突炎)

三、胆脂瘤中耳炎(不含先夭性中耳胆脂瘤)

1.后天性原发性胆脂瘤

2.后天性继发性胆脂瘤

四、中耳炎后遗症

1.鼓膜穿孔

2.粘连性中耳炎

3.鼓室硬化

中耳炎手术方法分型

一、鼓室成形术

I型:(1)Ia型:鼓膜成形术,贴片试验气导(听力级)提高到30 dB 以内,或听力损失在30 dB 以下,CT检查提示听骨链完整,术中不需探查鼓室和听骨链;②Ib型:必须探查鼓室和听骨链,3块听小骨都在,杠杆完整,成形鼓膜和锤骨连接。

II型:锤骨柄坏死,移植物贴于砧骨或锤骨头上,形成新鼓膜。

III型:①IIIa 型:有镫骨上结构,镫骨底板活动,鼓膜和镫骨头或镫骨头上加高的结构连接;②IIIb 型;无镫骨上结构,镫骨底板活动,鼓膜和底板之间用重建的听小骨连接。

IV型:镫骨底板固定,无论镫骨上结构是否存在,如鼓膜完整,行底板开窗,重建传音系统;如鼓膜穿孔,需修补鼓膜后二期手术。

二、乳突病变切除术

1.乳突根治术

2.改良乳突根治术

3.单纯乳突凿开术

三、乳突病变切除+鼓室成形术

万方数据

万方数据

万方数据

万方数据

万方数据

中耳炎临床分类和手术分型指南(2012)解读 作者:孙建军, 刘阳 作者单位:海军总医院全军耳鼻咽喉头颈外科中心,北京,100048 刊名: 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 英文刊名:Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery 年,卷(期):2013,48(1) 被引用次数:3次 参考文献(29条) 1.中华医学会耳鼻咽喉科学分会;《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》编辑委员会中耳炎的分类和分型(2004年,西安)[期刊论文]-中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2005(01) 2.迟放鲁中耳炎和胆脂瘤的分型及处理原则[期刊论文]-中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007(07) 3.杨仕明;袁虎中耳炎的分类分型和诊治[期刊论文]-中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007(07) 4.刘阳;孙建军乳突与鼓室成形手术分类[期刊论文]-听力学及言语疾病杂志 2005(04) 5.孙建军;倪道凤提高中耳乳突炎的诊断与外科治疗水平[期刊论文]-中华耳鼻咽喉科杂志 2007(07) 6.中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会耳科学组;中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会耳科组中耳炎的临床分类和手术分型指南(2012)[期刊论文]-中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2013(01) 7.World Health Organization International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.Tenth revision 1992 8.O'Neil M;Payne C;Read J Read Codes Version 3:a user led terminology 1995(1-2) 9.Harkness P;Topham J Clinical coding in ENT surgery:the Read Codes and clinical terms project 1995(01) 10.The Read Codes Version 3 and 3.1 (S/CD) 1995 11.Harkness P;Topham J Classification of otitis media[外文期刊] 1998(10) 12.Berman S Classification and criteria of otitis media 1997(Suppl 3) 13.Klein JO;Tos M;Hussl B Recent advances in otitis media.Definition and classification 1989(Suppl) 14.Cober MP;Johnson CE Otitis media:review of the 2004 treatment guidelines 2005(11) 15.Gates GA;Klein JO;Lim DJ Recent advances in otitis media.1.Definitions,terminology,and classification of otitis media 2002 16.Wullstein H Technic and early results of tympanoplasty 1953(04) 17.Z(o)llner F Surgical technic for the improvement of sound conduction 1953(04) https://www.doczj.com/doc/ea8084066.html,mittee on Conservation of Hearing of the American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology Standard classification for surgery of chronic ear infection 1965(02) 19.Portmann M The ear and the temporal bone 1979 20.Wullstein H Funktionella Operationen im Mittelokrmit Hilfe des Freven Spaalthappen-Transplantes 1952 21.Storrs LA Myringoplasty with use of fascia graft 1961 22.Shea JJ Jr Vein graft closure of eardrum perforatons 1960 23.Shaan M;Landolfi M;Taibah A Modified Bondy technique 1995(05) 24.Sheehy JL;Patterson ME Intact canal wall tympanoplasty with mastoidectomy.A review of eight years' experience 1967(08) 25.Arriaga MA Mastoidectomy-canal wall down procedure 2010 26.Paparella MM;Froymovich O Surgical advances in treating otitis media 1994 27.孙建军;李厚恩;刘阳胆脂瘤型骨疡型中耳乳突炎外科治疗的合理选择[期刊论文]-中华耳鼻咽喉科杂志 2001(06) 28.刘阳;孙建军;林勇生保留骨桥的乳突鼓室成形术(IBM)远期疗效与相关技术再探讨[期刊论文]-中华耳科学杂志 2007(02) 29.Gantz B J;Gubbels SP;Wilkinson EP Canal wall reconstruction tympanomastoidectomy 2010

急性坏死性中耳炎临床路径 (2017年版) 一、急性坏死性中耳炎临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为急性坏死性中耳炎(ICD-10:H66.4/66.0)并行手术治疗(ICD-9-CM-3:19.3-19.5/20.2/20.4)。 (二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南-耳鼻咽喉科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年)。《中耳炎的分类和分型》(中华医学会耳鼻咽喉科学分会,2012年) 1.症状:有间断性或持续性耳溢脓病史;中重度以上听力下降。可伴有头痛、发热、眩晕、周围性面瘫等。 2.体征:可伴有高热,有鼓膜大穿孔,鼓室内可见有恶臭脓性分泌物,黏膜可见肿胀、增厚、肉芽形成;可伴中耳胆脂瘤。 3.听力检查:传导性或混合性听力损失。 4.中耳乳突HRCT扫描:提示中耳、乳突及听骨链等出现溶骨性破坏。 5.多发生于伴有急性传染性疾病的儿童。 (三)治疗方案的选择。 根据《临床诊疗指南-耳鼻咽喉科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年)

1. 注意休息加强营养、维持水电解质平衡。 2. 取中耳分泌物培养和药敏实验。 3. 早期全身应用足量有效的抗生素。 4. 外耳道冲洗及滴药。 5. 适当补充各种维生素。 6. 行乳突根治术。 7.其他治疗,增强免疫力。 (四)标准住院日为12-14天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合ICD-10:H66.4/66.0急性坏死性中耳炎疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)住院期间检查项目。 1.必需的检查项目: (1)血常规、尿常规; (2)肝肾功能、电解质、血糖、凝血功能; (3)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋等); (4)胸片、心电图; (5)纯音听阈测试; (6)中耳-乳突薄层HRCT;

中耳炎临床分类(2011.4 昆明) 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会耳科学组 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会耳科专业组 一、急性中耳炎 1.急性分泌性中耳炎 2.急性化脓性中耳炎 二、慢性中耳炎 1.慢性分泌性中耳炎 2.慢性化脓性中耳炎 ①静止期②活动期 三、中耳胆脂瘤 四、中耳炎并发症 (一)、颅外并发症 1.颞骨外并发症 ①耳周骨膜下脓肿②Bezold脓肿③Mouret脓肿 2.颞骨内并发症 ①周围性面神经麻痹 ②迷路炎 a.迷路瘘管 b.化脓性迷路炎 ③岩尖炎 (二)、颅内并发症 1.硬脑膜外脓肿 2.硬脑膜下脓肿 3.脑膜炎 4.乙状窦血栓性静脉炎 5.脑脓肿 ①大脑脓肿 ②小脑脓肿 6.脑积水 五、中耳炎后遗疾病 1.不张性/粘连性中耳炎 2.鼓室硬化 3.中耳胆固醇肉芽肿 4.隐匿性中耳炎 六、特殊类型中耳炎 1.结核性中耳炎 2.AIDS中耳炎

3.梅毒性中耳炎 4.真菌性中耳炎 5.坏死性中耳炎 6.放射性中耳炎 7.气压性中耳炎 中耳炎临床分类(2011.4 昆明)标准解读 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会耳科学组 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会耳科专业组 疾病分类是基于对疾病本质认识过程的深化且不断修正的,是涉及具体医疗过程的重要指导标准。中耳炎最早的分类始于Kramer(1849),K氏将中耳炎按鼓膜表现分类;Willian (1853)在《Aural Surgery》中按病理分类;Adam Politzer(1894)按照疾病性质(中耳化脓/非化脓分泌物)和病程分类,成为现代中耳炎分类的基础。直到二十世纪九十年代。1992年WHO公布了ICD-10中耳炎分类标准(The Tenth Revision of the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem. ICD-10)。1995年,Read在英格兰Loughborough(拉夫堡)国立卫生服务编码和分类中心制定了Read Version 3.1中耳炎分类标准,2002年Gates发表的中耳炎分类标准,比较全面的代表了现代意义上的中耳炎分类标准。 2004年5月中华医学会全国中耳炎专题会议(西安)制定了中耳炎分类(试行稿),在此基础上,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会耳科学组、中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会耳科专业组于2011.3.31-4.3日在云南昆明召开中耳炎分类标准制定会议,会议本着“简明、准确、规范、接轨”的原则,参考国外主流分类,结合我国实际情况,制定了我国中耳炎临床分类标准,以其指导本行业的规范治疗。以下为该分类相关解读。 根据病程、病理、发病机制、后遗症、并发症等要素综合分6类:急性中耳炎、慢性中耳炎、中耳胆脂瘤、中耳炎并发症、中耳炎后遗疾病、特殊类型中耳炎。 1. 急性中耳炎:发病的时间界定为4周以内。又可分为急性非化脓性中耳炎和急性化脓性中耳炎,两者的临床界定以鼓室、乳突是否出现脓性分泌物为判断依据,其判断金标准为在鼓室积液中是否培养出细菌。 1.1急性分泌性中耳炎:发病原因为咽鼓管功能不良、免疫介导、细菌感染等因素;发病机制主要为鼓室负压;主要病理表现为早期的鼓室渗出性积液;临床症状为耳闷胀感、听力下降、可伴有耳痛;临床检查见鼓膜内陷、鼓室积液,可伴有鼓膜充血;听力学检查为存在气骨导间距,中耳阻抗为早期鼓室负压为“C”型曲线,出现鼓室积液时为“B”型曲线,影像学表现为鼓室乳突密度增高影;其转归主要有伴有细菌感染后转化成的急性化脓性中耳炎、迁延不愈则发展为慢性分泌性中耳炎、无临床症状但影像学表象为鼓室乳突密度增高影的隐匿性中耳炎以及临床完全愈合。 1.2急性化脓性中耳炎:发病主要原因为细菌感染;发病机制为细菌及病毒经咽鼓管、中耳乳突骨性缝隙、血源性、感染的鼓膜或急性非化脓性中耳炎转化而来;主要病理表现为中耳

耳鼻咽喉15种临床路径 目录 一》慢性化脓性中耳炎临床路径(2009年版) (1) 二》声带息肉临床路径(2009年版) (3) 三》慢性鼻-鼻窦炎临床路径(2009年版) (5) 四》喉癌临床路径(2009年版) (7) 五》鼻出血临床路径(2011年版) (9) 六》鼻腔鼻窦恶性肿瘤临床路径(2011年版) (11) 七》鼻中隔偏曲临床路径(2011年版) (13) 八》分泌性中耳炎临床路径(2011年版) (15) 九》甲状腺肿瘤临床路径(2011年版) (16) 十》慢性扁桃体炎临床路径(2011年版) (19) 十一》双侧感音神经性耳聋(人工耳蜗植入)临床路径(2011年版) (21) 十二》突发性耳聋临床路径(2011年版) (23) 十三》下咽癌临床路径(2011年版) (26) 十四》腺样体肥大临床路径(2011年版) (28) 十五》阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症临床路径(2011年版) (30)

一》慢性化脓性中耳炎临床路径(2009年版) 根据《临床诊疗指南-耳鼻喉科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范-耳鼻喉科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《中耳炎的分类和分型》(中华医学会耳鼻咽喉科学分会,2004年)一、慢性化脓性中耳炎临床路径标准住院流程 (一)适用对象:第一诊断为慢性化脓性中耳炎(ICD-10:H66.1-H66.3/H71)行手术治疗(ICD-9-CM-3:19.3-19.5/20.2/20.4) (二)诊断依据: 1.症状:有间断性或持续性耳溢脓病史;不同程度的听力下降。 2.体征:具备下列项目之一者:(1)鼓膜穿孔,鼓室内可见有脓性分泌黏膜可见肿胀、增厚、肉芽形成;(2)鼓膜内陷,伴中耳胆脂瘤。 3.听力检查:传导性或混合性听力损失。 4.颞骨CT扫描:提示炎性改变。 (三)治疗方案的选择。 手术:1.鼓室探查+鼓室成形术; 2.开放式乳突根治+鼓室成形术(伴/不伴耳甲腔成形术); 3.完壁式乳突根治+鼓室成形术; 4.酌情行二期听骨链重建术。 (四)标准住院日为≤12天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合ICD-10:H66.1-H66.3/H71慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)术前准备≤3天。 1.必需的检查项目: (1)血常规、尿常规; (2)肝肾功能、电解质、血糖、凝血功能; (3)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋等); (4)胸片、心电图; (5)临床听力学检查(酌情行咽鼓管功能检查); (6)颞骨CT。 2.视情况而定:中耳脓液细菌培养+药敏,面神经功能测定等。 (七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

慢性化脓性中耳炎临床路径 (2009年版) 一、慢性化脓性中耳炎临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为慢性化脓性中耳炎(ICD-10:) 行手术治疗(ICD-9-CM-3:(二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南-耳鼻喉科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范-耳鼻喉科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《中耳炎的分类和分型》(中华医学会耳鼻咽喉科学分会,2004年) 1.症状:有间断性或持续性耳溢脓病史;不同程度的听力下降。 2.体征:具备下列项目之一者:(1)鼓膜穿孔,鼓室内可见有脓性分泌物,黏膜可见肿胀、增厚、肉芽形成;(2)鼓膜内陷,伴中耳胆脂瘤。 3.听力检查:传导性或混合性听力损失。 4.颞骨CT扫描:提示炎性改变。 (三)治疗方案的选择。 根据《临床治疗指南-耳鼻喉科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范-耳鼻喉科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《中耳炎的分类和分型》

(中华医学会耳鼻咽喉科学分会,2004年) 手术: 1.鼓室探查+鼓室成形术; 2.开放式乳突根治+鼓室成形术(伴/不伴耳甲腔成形术); 3.完壁式乳突根治+鼓室成形术; 4.酌情行二期听骨链重建术。 (四)标准住院日为≤12天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断必须符合ICD-10:慢性化脓性中耳炎疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 (六)术前准备≤3天。 1.必需的检查项目: (1)血常规、尿常规; (2)肝肾功能、电解质、血糖、凝血功能; (3)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋等); (4)胸片、心电图; (5)临床听力学检查(酌情行咽鼓管功能检查); (6)颞骨CT。

静脉炎的分类与处理 (一)判断标准 依据美国静脉输液护理学会制定的静脉炎分级标准: I度:局部组织疼痛或水肿,静脉无条索状改变,未触及硬结。 II度:局部疼痛,红肿或水肿,静脉条索状改变,未触及硬结。 III度:局部疼痛,红肿或水肿,静脉炎条索状改变,可触及硬结。 (二)静脉炎的分类及处理 1.化学性静脉炎 (1)发病原因:由于刺激性及毒性药物、P H值及渗透压超过正常值、稀释不充分、微粒和导管尖端位置所致。细胞毒性药物由皮肤脉管系统渗出扩散至周围组织,导致局部炎症反应称化学性蜂窝组织炎。进一步照成局部组织坏死,称为渗出性坏死。(2)临床表现:发炎的血管变硬,呈条索状,有疼痛感,血流受阻。 (3)预防措施 1)提高专业技术:负责化疗输注的护士须经专业训练,掌握各个化疗药物的特性,有高度的责任心,能够运用系统化循环管理,预防化疗患者静脉炎的发生。化疗前必须详细阅读说明书,为避免操作中发生机械损伤,静脉穿刺尽量确保一次成功。如穿刺失败,不能使用同一静脉的远端。穿刺后要正确固定输液针,避免其滑脱和刺破血管壁。 2)合理选择血管:①输液部位的选择:任何情况下应避开手背侧、肘窝及施行过广泛切除性手术的肢体末端。输液的适当部位为前臂的近端(未手术)及重要结构上覆盖有大量下组织的部位。②正确选择输液器具:若静脉条件不佳。留置针优于标准静脉注射针。 预期可能有联合输液者,应考虑采取皮下贮液器或深静脉留置管,PICC亦能有效降低静脉炎的发生率。 3)控制微粒输入:护士应严格无菌操作,治疗室尽可能采用空气净化技术以减少空气中的微粒污染。据研究报道,应用精细输液过滤器能降低静脉炎的发生率,能有效地阻止微粒进入人体。 4)正确的给药方法:正确掌握化疗药物给药的方法、浓度、速度,并做到现配现用。正确的给药方法为:①先注入生理盐水确认针头在血管内、无渗漏后方可注入化学药,不能用带有化疗药液的针头直接穿刺或拔出;②联合用药时,先了解药物刺激性的大小,原则上应先注入非发疱剂,如均为发疱性药物,应先注入低浓度的,两种化疗药物之间用等渗液快速冲洗;③若将止吐药加入茂菲滴壶时应在输注非化疗药时给入;④化疗药物不宜过高,给药速度不宜过快,20ml药液至少需3分钟,或者以5ml/min的速度注入,避免血管在短时间内受到强烈刺激而出现损害。 5)护患配合:化疗前对患者进行针对性的宣教,特别是初次用药时护理人员应做好解释,消除其恐惧感。将传统的静脉输液方式改为专业化血管评估的程序化输液,既能保护患者的血管,避免给患者增加新的血管疾病又能保证治疗顺利进行。 6)药物预防静脉炎 A.静脉用药:静脉输注25%硫酸镁可使静脉炎发生率明显降低;注射刺激性强的药物前后应用%普鲁卡因5~10ml加入地塞米松静脉推注,输完化疗药物后用生理盐水250ml快速灌注。 B.药物外敷:在输注化疗药物前,将33%硫酸镁纱布沿静脉走行湿敷在注射的静脉上至化疗液体全部滴完,拔针后1~2分钟停止湿敷。 C.贴剂的应用:在化疗前将硝酸甘油贴剂贴于穿刺点,对化疗所致静脉炎起到预防作用。

差错分级标准 一、严重差错 在护理工作中,由于责任心不强,违反操作规程,查对不严,技术水平低等,发生错误给病人造成一定痛苦,延长了治疗时间,但未造成死亡和伤残等严重不良后果,为严重差错。发生以下任何一条严重差错者,及时上报护理部,按《医院护理安全管理条例》处罚。 1、如未做青霉素皮试而注射或错注青霉素者。 2、将氯化钾直接从静脉推入或加入莫非氏滴管等虽未造成严重后果的。 3、抢救危重病人时,执行医嘱时少用,多用或未用特殊药物的。 4、用错剧毒、麻醉药物或其他治疗药物、药量(视情节严重程度而定);全病区漏发一次药物(超过规定时间2小时以上) 5、各种标本错留、丢失、急诊重要标本未及时送检的(视情节严重而定)。 6、危重病人观察不仔细,未能发现病情变化或发现问题未及时报告医生,耽误治疗的。 7、护理不当致病人烫伤、冻伤,面积大于5cm2,Ⅱ度以上,压疮Ⅱ度以上,面积大于5cm2;输液、输血外漏致皮肤坏死。 8、由于护理不当致病人坠床,在病区摔倒造成伤害的。 9、新生儿出院时抱错而不知(家属发现)。 10、正常分娩新生儿四肢骨折或由于损伤导致功能障碍。 11、新生儿红臀合并感染,引起组织坏死。 12、手术前后因器械敷料清点不严、数目不清,影响手术进行,延长手术时间,遗留器械敷料在体腔内。 13、手术室医师病理标本或重要标本未及时送检,影响医疗诊断,导致医疗纠纷。 14、因服务态度引起病人投诉。 二、一般差错 在护理工作中,由于责任或技术原因发生错误,发生在病人身上,但未给病人造成痛苦为一般差错。发现下述任何一条一般差错者,科室要及时上报护理部。 1、主要治疗药发错,打错针或漏执行,但未给病人造成不良影响。 2、错做或漏做医嘱,核对医嘱时未发现的。 3、做皮试超过时间看结果,致重复皮试的。

静脉炎 一、定义 静脉炎:由物理、化学、感染等因素对血管内壁的刺激而导致血管内壁的炎症表现,常表现为局部的热、痛、紧绷及胀感,沿着注射部位的血管会产生条索状的红线、触诊时有发热、发硬的感觉。 渗出:在输液过程中由于多种原因致使输入的非腐蚀性药液或液体渗出到正常血管通路以外的周围组织。是最常见的外周静脉治疗相关性并发症。轻者出现局部肿胀、疼痛等刺激症状,重者可引起组织坏死。外渗:指在输液过程中由于管理疏忽,刺激性药液和发疱剂或液体输入了周围组织。症状和体征包括:局部红肿、疼痛、肿胀、发热或发凉,输注速度减慢,漏出2-4周发生局部组织坏死。 二、静脉炎和渗出分级标准(美国INS标准) 静脉炎分级 0级:没有症状 1级:输液部位发红,伴有或不伴有疼痛 2级:输液部位疼痛伴有发红和/或水肿 3级:输液部位疼痛伴有发红和/或水肿,条索样物形成,可摸到条索样静脉 4级:输液部位疼痛伴有发红和/或水肿,条索样物形成,可摸到条索样物>2.5cm,有脓液流出 渗出分级 0级:没有症状

1级:皮肤发白,水肿范围的最大处直径<2.5cm,伴有(无)疼痛 2级:皮肤发白,水肿范围的最大处直径2.5-15cm,皮肤发冷,有(无)疼痛 3级:皮肤发白,半透明状,水肿范围的最大处直径>15cm,皮肤发冷,轻到中度疼痛,可能有麻木感 4级:皮肤发白,半透明状,皮肤紧绷,有渗出,皮肤变色,有瘀班、肿胀,水肿范围的最大处直径>15cm,可凹陷性水肿,循环障碍,中等到重度疼痛,可为任何容量的血液制品、发疱剂或刺激性的液体渗出。(外渗在渗出临床表现与分级中属于第4级) 由于渗漏药物的种类不同,临床表现也有差别。高渗性药物,多为急性损害,且此类药物外渗超过24小时多不能恢复,局部皮肤由苍白转暗红。碱性药液渗漏后可能范围不大,但易累及深部。细胞毒药物外渗后,局部并无苍白,而出现红斑,有的出现小水疱,形成硬结,4-5天后损伤边缘逐渐变硬,形成焦痂和溃疡;病损部位与正常皮肤交接处有炎症浸润,皮下脂肪坏死范围较广。 三、预防及处理 一)静脉炎预防 1)操作者严格遵守无菌技术操作原则和手卫生原则 2)推荐选用上肢静脉作为常规静脉输注和置管的血管(避免靠近腕部的桡静脉置管) 3)一般情况下,尽量避免在瘫痪肢体静脉置管和输液 4)经外周静脉输注时要有计划地更换输液部位,以保护血管。切忌

静脉炎的临床表现和分类 *导读:血栓性静脉炎简称静脉炎是指静脉血管发炎,根据 病变部位不同,静脉炎可分为浅静脉炎和深静脉炎。其病理变理化血管内膜增生,管腔变窄,血流缓慢。周围皮肤可呈现充血性红斑,有时伴有水肿。以后逐渐消退,充血被色素沉着代替,红斑转变成棕褐色。…… 血栓性静脉炎简称静脉炎是指静脉血管发炎,根据病变部位不同,静脉炎可分为浅静脉炎和深静脉炎。其病理变理化血管内膜增生,管腔变窄,血流缓慢。周围皮肤可呈现充血性红斑,有时伴有水肿。以后逐渐消退,充血被色素沉着代替,红斑转变成棕褐色。少数病人可引起反应,如发冷、发热、白细胞增高等,患者常 常陈诉疼痛肿胀。引起静脉血栓形成的病因很多,如创伤、手术、妊娠、分娩、心脏病、恶性肿瘤、口服避孕药及长期站立、下蹲、久坐、久卧受潮湿等,较常见是各种外科手术后引发。 临床表现 浅静脉炎患者,患肢局部红肿,疼痛,行走时加重,可触及痛性索状硬条或串珠样结节。深部静脉炎患者,发病突然,患肢呈凹陷性肿胀,皮肤呈暗红色,有广泛的静脉努张或曲张以及毛细血管扩张;后期出现营养障碍性改变,伴有瘀积性皮炎、色素沉着 或浅表性溃疡,股、胫周径较健肢粗1cm以上,行走时肿痛加重,静卧后减轻,静脉造影可见患肢深静脉血管狭窄或堵塞。

游走性血栓浅静脉炎,是指浅静脉炎症发生部位不定,此起彼伏,反复发作而言,是人体浅静脉炎中的一种特殊类型。 胸腹壁血栓性浅静脉炎,是指胸壁、乳房,两肋缘及上腹部出现静脉血栓形成,并同时有炎性病理改变的一种常见疾病,亦称Monder病。 分类 1、机械性静脉炎: 1)不正当的固定方法:穿刺部位未固定牢靠,造成针管的滑动。 2)选用的导管管径太粗,刺激血管壁。 3)穿刺部位太靠近关节处,由于关节活动造成针管与血管壁不断地摩擦而产生发炎反应。 2、化学性静脉炎:药物稀释不足、输液酸、碱度过高、溶质的浓度过高、留置针材质的差异性皆是造成化学性静脉炎的原因。 3、细菌性静脉炎:通常与消毒方法不正确、穿刺技术不良、输液套管无菌状态的破坏、导管留置时间过长有关。