临床护理路径在脑梗塞康复功能锻炼中的实施效果

发表时间:2018-04-09T14:52:58.053Z 来源:《中国误诊学杂志》2018年第1期作者:刘维

[导读] 与常规护理相比,临床护理路径字脑梗塞患者康复功能训练中具有明显的疗效,可以有效缩短住院时间。天津市第一中心医院神经内科天津市 300192

摘要:目的研究临床护理路径在脑梗塞康复功能锻炼中的应用价值。方法选取我院神经内科2014年4月~2014年12月收治的84例脑梗塞患者,随机分为对照组和观察组,每组各42例。对照组给予常规护理方式,而观察组给予临床护理路径护理方式。比较两组患者护理效果。结果经过护理干预后,观察组的平均住院时间明显短于对照组(P<0.05);观察组的临床总有效率明显高于对照组(P<0.05)。结论与常规护理相比,临床护理路径字脑梗塞患者康复功能训练中具有明显的疗效,可以有效缩短住院时间,提高治疗总有效率,值得临床大力推广。

关键词:临床护理路径;脑梗塞患者;康复功能锻炼

脑梗赛是一种威胁人类健康的中的疾病,具有致死率高、并发症多的特征,是当前医学研究中的难点[1]。如何针对脑梗塞患者的疾病特征,选择更为科学合理的护理方式一直是医学界研究的重点。临床护理途径又可以称为临床程序,是一种基于整体的、综合性的护理方式,其在脑梗塞患者康复功能锻炼中的应用,极大程度的提升患者的生命质量[2]。为了更加深入的探究这种护理方式,本文选取我院神经内科2014年4月~2014年12月收治的84例脑梗塞患者作为研究对象,其过程如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取神经内科2014年4月~2014年12月收治的84例脑梗塞患者为研究对象,随机将84例患者分为对照组(n=42)和观察组(n=42)。其中对照组男24例,女18例;年龄46~67岁,平均年龄(50.16±1.24)岁;发病时间为6h~16h。观察组男2例,女20例;年龄为47~70岁,平均年龄(53.46±1.58)岁;发病时间为5h~17h。两组资料进行对比,其差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 护理方法

对照组的患者采用常规护理方式,如由医护人员对患者进行生理健康和心理健康干预。观察组患者则给予临床护理路径护理方式,具体来说:(1)有关的护理人员详细的了解患者的基本情况,根据患者实际情况就患者的饮食、检查、用药、休息等方面制定有针对性的护理方案。(2)护理人员根据指定的护理方案进行专业化护理,认真的检测观察患者的病情变化,根据实际情况及时的调整护理方案;(3)护理人员要加强与患者家属的沟通交流,对其进行健康宣传,使其能够协同护理工作者共同进行患者的护理工作;(4)护理人员要做好患者的病情变化记录,护士长定期对护理人员制作的病情记录进行检查。

1.3 疗效评定

根据我国卫生部的有关规定,制定本次研究的疗效评定标准,具体来说:(1)治愈:患者的意识十分清晰,且肢体和语言功能恢复的十分好;(2)显效:患者的意识十分清晰,肢体和语言功能恢复的相对比较好,基本生活可以自理,但是存在轻度的脑神经损害;(3)有效:患者的意识清晰,肢体和语言功能有一定的恢复;(4)无效:在护理干预后,患者的临床症状没有明显的改善,甚至死亡。临床总有效率为治愈、显效和有效。

1.4 统计学分析

主要采用SPSS15.0统计软件对上述数据进行分析,计量资料采用x2检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

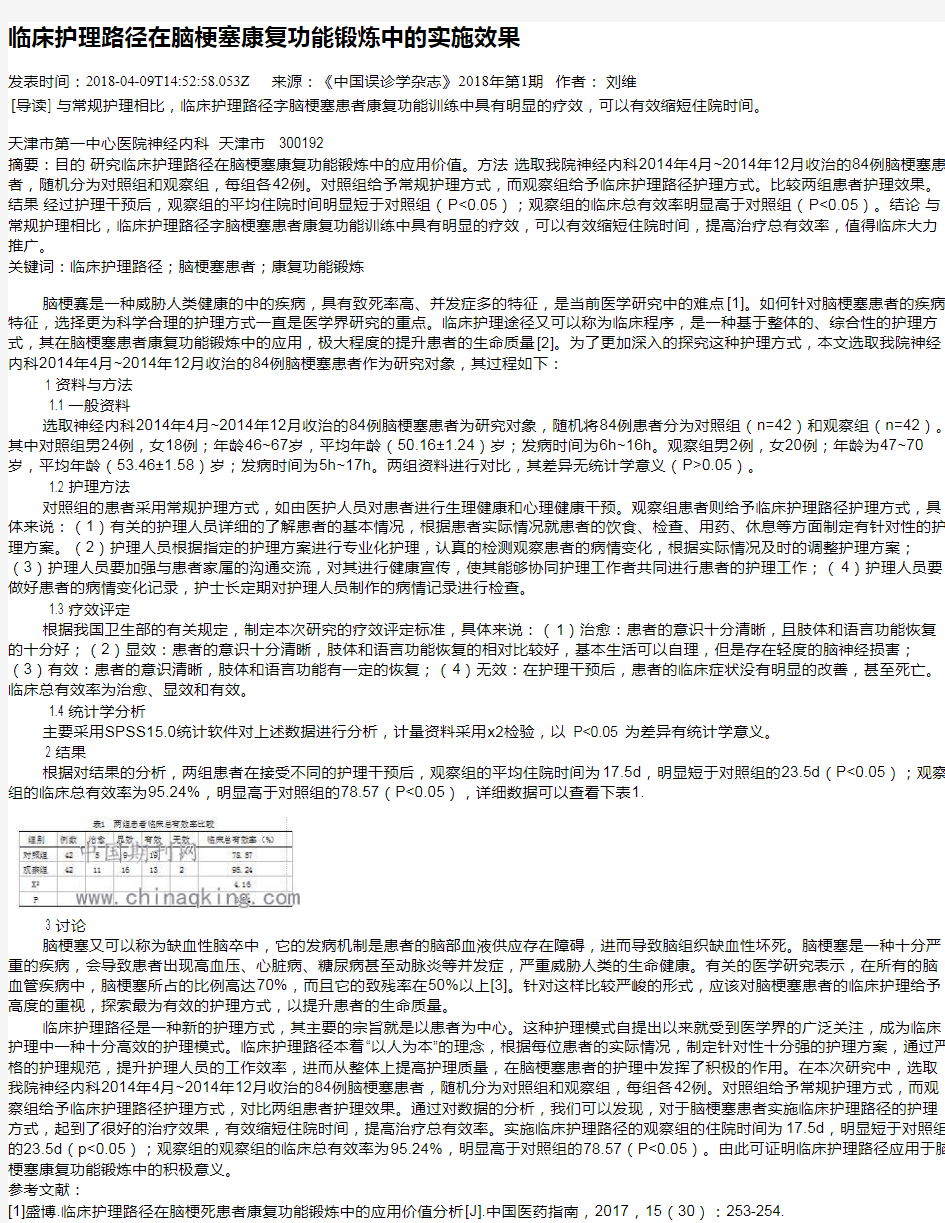

2 结果

根据对结果的分析,两组患者在接受不同的护理干预后,观察组的平均住院时间为17.5d,明显短于对照组的23.5d(P<0.05);观察组的临床总有效率为95.24%,明显高于对照组的78.57(P<0.05),详细数据可以查看下表1.

3 讨论

脑梗塞又可以称为缺血性脑卒中,它的发病机制是患者的脑部血液供应存在障碍,进而导致脑组织缺血性坏死。脑梗塞是一种十分严重的疾病,会导致患者出现高血压、心脏病、糖尿病甚至动脉炎等并发症,严重威胁人类的生命健康。有关的医学研究表示,在所有的脑血管疾病中,脑梗塞所占的比例高达70%,而且它的致残率在50%以上[3]。针对这样比较严峻的形式,应该对脑梗塞患者的临床护理给予高度的重视,探索最为有效的护理方式,以提升患者的生命质量。

临床护理路径是一种新的护理方式,其主要的宗旨就是以患者为中心。这种护理模式自提出以来就受到医学界的广泛关注,成为临床护理中一种十分高效的护理模式。临床护理路径本着“以人为本”的理念,根据每位患者的实际情况,制定针对性十分强的护理方案,通过严格的护理规范,提升护理人员的工作效率,进而从整体上提高护理质量,在脑梗塞患者的护理中发挥了积极的作用。在本次研究中,选取我院神经内科2014年4月~2014年12月收治的84例脑梗塞患者,随机分为对照组和观察组,每组各42例。对照组给予常规护理方式,而观察组给予临床护理路径护理方式,对比两组患者护理效果。通过对数据的分析,我们可以发现,对于脑梗塞患者实施临床护理路径的护理方式,起到了很好的治疗效果,有效缩短住院时间,提高治疗总有效率。实施临床护理路径的观察组的住院时间为17.5d,明显短于对照组的23.5d(p<0.05);观察组的观察组的临床总有效率为95.24%,明显高于对照组的78.57(P<0.05)。由此可证明临床护理路径应用于脑梗塞康复功能锻炼中的积极意义。

参考文献:

[1]盛博.临床护理路径在脑梗死患者康复功能锻炼中的应用价值分析[J].中国医药指南,2017,15(30):253-254.

脑梗塞早期康复治疗的方法 脑梗塞俗称“中风”或“脑卒中”。“中风”分为“出血性中风”和“缺血性中风”,“缺血性中风”即脑梗塞。脑梗塞是由于脑动脉粥样硬化,血管内膜损伤使脑动脉官腔狭窄,进而因多种因素使局部血栓形成,使动脉狭窄加重或完全闭塞,导致脑组织缺血、缺氧、坏死,引起神经功能障碍的一种脑血管病。主要因素有:高血压病、冠心病、糖尿病、体重超重高脂血症等,许多病人有家族史。多见于45-70岁中年老年人。近几年来明显增多,且向年轻化发展。脑梗塞是中老年人易发的病症,死亡率较高。约有60-70%的脑梗塞病人经抢救治疗后神志可恢复,但一般都有不同程度的后遗症,以半身不遂(偏瘫)最多见。多发性脑梗塞后遗症并非不治之症,除了可靠治疗外,加强康复锻炼以加快恢复的速度和改善恢复的程度。脑梗塞是一种严重致残性疾患,进行积极的康复治疗,可使90%的患者重新获得步行和自理生活的能力,其中30%的患者还能恢复一些较轻的工作。相反,不进行康复治疗者,上述两方面恢复的百分率相应的只有60%和5%。在病死率方面,康复组比不康复组也低12%。,因此,脑梗塞的早期康复治疗对患者很重要。现将一些简单的康复训练告知如下: 1 主动活动尽量让脑梗塞患者做主动运动,肌肉的收缩为减轻水肿提供了很好的泵的作用。可让 患者在患肢上举位做一些活动,如手指的抓握活动、抓握木棒、拧毛巾等。 2 被动活动被动活动的动作应轻柔,以免引起疼痛或加剧疼痛。可让患者做健肢带动患肢做上举 运动,也可在无痛范围内做前臂旋前旋后,腕关节的背屈、伸活动等,以保持患肢的关节正常活动范围。 注意预防肩手综合征的发生,可减轻患者的痛苦和经济负担。坐轮椅时,应确保患肢不垂于轮椅一侧,可将手置于轮椅扶手上或轮椅桌板上;应尽量避免在患手输液,避免过度牵拉手关节及意外的损伤。这样做不但可预防肩手综合征的发生,即使在发生后也可防止病情加重,减轻残疾,提高患者的生活质量。 3 保持良姿位所谓良姿位即抗痉挛的良好体位,患者除进行康复治疗训练外,其余时间均应保持 偏瘫肢体的良姿位。平卧位和患侧卧位时,应使肘关节伸展,腕关节背屈:健侧卧位时肩关节屈曲约90°,肘关节伸展,手握一毛巾卷,保持腕关节的背屈。良姿位可改善静脉回流,减轻手部的肿胀。 4 床上训练为站立和步行打基础。如:翻身,起坐,坐平衡三级训练,髋、膝、肩、踝等关节抗 痉挛训练以及双或单腿搭桥训练,然后坐立位转换到立位三级平衡训练,重点是重心向患侧移位的训练。 5 步行训练当患侧负重良好后,进行迈步训练及基本步行训练和实用步行训练,纠正患肢膝关节 不屈曲而使小腿外摆拖地动作:双上肢扶床边或周围固定物,双摆放与肩同宽,下肢膝关节屈曲做下蹲和起立练习,继而膝关节交替屈曲,髋关节交替斜上顶做脚尖不离地的踏步练习。本着助于运动到抗阻运动的训练程序,促进瘫侧肌力恢复,力争达到躯干四肢肌力平衡和对称。上肢练习也是从被动—助动—主动—负重的顺序进行,手指由粗大功能到精细功能,尽量使生活走向自理。 6 日常生活能力(ADL)训练根据ADL的不同采用不同的自护方法,一般采取“替代护理”的方 法来照料病人,即病人在被动状态下,接受护理人员喂饭、漱口、更衣、移动等生活护理,而自我护理是通过耐心地引导、鼓励、帮助和训练患者,使患者主动参与ADL训练。脑卒中患者会有肢体功能障碍,不同程度影响到日常生活能力,采用自我护理,使他们达到部分或全部自理,以利于回归社会,适应新生活。 7 语言的康复训练首先教会患者及家属运用数字(1~10)和简单的字重复训练。采用口形法向患 者示范口形,让其仔细观察每一个音的口形变化,纠正错误口形进行正确发音等训练。从简单数字、句子说起,再循序渐进地加深复杂的语句,鼓励其经常与家人进行语言交流,为患者创造良好的语言环境,让患者完成单一的课题,增强患者的信心,逐步提高患者的语言表达能力。

·临床研究· 临床护理路径在剖宫产手术中的应用 龚美英 摘 要 目的:探讨临床护理路径在剖宫产手术中的应用效果。方法:将98例剖宫产产妇随机分为观察组和对照组各49例,对照组给予常规 护理, 观察组给予临床护理路径模式进行护理,观察两组产妇住院时间、住院费用及健康知识掌握情况。结果:观察组产妇平均住院时间及住院费用低于对照组(P <0.05),健康知识掌握评分高于对照组(P <0.05)。结论:临床护理路径应用于剖宫产产妇,能在提高护理质量的同时缩短住院时间,降低住院费用,提升健康知识掌握水平,是目前较佳的一种护理模式,值得临床推广应用。关键词 剖宫产;临床护理路径;护理质量;住院时间;住院费用 doi :10.3969/j.issn.1672-9676.2012.19.004 剖宫产是临床常见的一种分娩方式,是解决难产儿、巨大儿的一个重要手术方案。随着我国剖宫产率的不断上升,剖宫产分娩已广泛应用于临床,且剖宫产手术技术已相当成熟。但剖宫产毕竟为有创性手术,其护理工作相当繁琐,随着人民生活水平的提高,人们对医疗护理的服务质量提出了更高的要求。临床护理路径是近年来一种新型的护理模式,它是通过制定标准的护理流程,而使护理工作程序化、规范化、标准化,从而使护理工作更加科学、有效 [1] 。我科对49例剖宫产产妇给予临床护理路径模式进行护理干预,在提高护理工作效率的同时,提升了护理质量,现报道如下。1资料与方法1.1 临床资料 选择2011年1月 2012年1月在我院行剖 宫产分娩产妇98例做为研究对象,全部产妇均为足月单胎择期剖宫产产妇, 均在硬膜外麻醉下行子宫下段剖宫产术进行分娩。本次研究均排除伴有高血压、冠心病、糖尿病等内科疾病产妇。根据护理方案不同将98例产妇随机分为观察组和对照组各49例,本次研究分组及护理方案均经我院伦理委员会审核并批准,全部产妇均在知情自愿的情况下签署手术及护理知情同意书,观察组产妇年龄24 32岁,平均(25.15?3.38) 岁。孕36 42周,平均(38.56?1.52)周。初产妇36例,经产妇13例。对照组产妇年龄23 33岁,平均(25.45?3.53)岁。孕37 42周,平均(38.42?1.61)周。初产妇35例,经产妇14例。两组产妇在年龄、孕周、孕次、手术及麻醉方法等方面比较无显著差异(P >0.05),具有可比性。1.2方法1.2.1对照组按照常规护理方法进行护理,如指导产妇产前检查、产后注意事项、饮食指导、健康教育等。 1.2.2 观察组 按照临床护理路径表格进行系统化护理,以 护理时间为纵轴,以护理内容为横轴进行系统化、科学化、程序化的护理方案,护理路径表格由护士长和多名资深护士联合制定,并根据护理人员在护理中出现的问题进行不断改进与完善。护理实施时,将制定好的临床护理路径表格发放给产妇1份, 护理工作人员1份,护理人员严格按照表格内容实施护理,对已执行的护理操作和未能执行的护理操作做不同标记, 对护理工作中出现的新问题详细记录,并反馈给护士长,以便对护理表格作出调整,为下一步护理工作奠定基础。护理期间由护士长进行监督,并进行随机检查和评价。具体临床路径见表1。 表1 择期剖宫产产妇临床护理路径表 时间 护理内容 第1d (入院日)首先向产妇介绍医院环境与设施、住院医师、责任护士等相关情况,并告知家属探视事项;帮助产妇完善各 种检查;术前准备,如更衣、备皮、心理护理,胃肠道准备(禁饮、禁食)等第2d (手术日) 由责任护士将产妇护送至手术室,并与手术护士交接,术后严密观察母婴生命体征,观察产妇阴道出血情况,并给予相应措施;给予产妇肌内注射缩宫素;观察新生儿情况,并常规注射乙肝疫苗及卡介苗;指导产 妇进行母乳喂养, 尽量做到早吸吮、早开奶;给予产妇心理安慰与疏导,并指导其饮食及活动第3d 密切观察产妇腹部切口情况、阴道出血情况;给予产妇乳房护理并进行母乳喂养宣教,观察母乳分泌情况; 指导其下床活动;排气后给予半流质类食物;做好会阴护理;对新生儿进行脐部护理及抚触 第4d 观察产妇腹部切口情况;指导产妇进行活动;母乳喂养宣教;对新生儿进行抚触与护理;观察产妇乳房及泌乳情况,并教会产妇挤奶;会阴部护理第5d 观察产妇腹部切口情况、宫底高度及阴道出血情况;指导产妇合理饮食;指导产妇活动;给予乳房护理,取 新生儿足跟血送检、 筛查第6 8d 观察产妇恢复情况;指导其正确的母乳喂养方式;心理护理 第9d (出院日) 指导产妇出院后饮食、活动、避孕、个人卫生及性生活等相关情况,告知婴儿的护理常识、预防接种等相关事项 作者单位:335300江西省资溪县人民医院龚美英:女,本科,主管护师,护士长 · 01·护理实践与研究2012年第9卷第19期(上半月版)

后期恢复六点注意: 每天坚持循序渐进的做,活动量不要太大,身体会更好的康复。 1、饮食上要控制,注意少食多餐,细嚼慢咽,三四五顿,七八分饱,不要暴饮暴食; 2、低糖低盐低脂,戒烟少酒戒刺激性食物,辣椒等刺激性的食物当然是不能吃了,平时多食用新鲜的绿色蔬菜、水果,还有胡萝卜、黑木耳、燕麦片、燕麦粉、大枣、西红柿、红薯等,记住猪肉和海鲜不能吃,炖汤的话请注意把最上面的油层去掉后再喝; 3、适量多喝白开水,睡前醒后大约半个小时都喝上一杯开水; 4、早上醒后不能立即起床,停留个4、5分钟后再起床; 5、要保持心情开朗和情绪稳定,多和大家聊天沟通、说说笑笑,情绪不要过于波动,不要经常生闷气; 6、饭后多走走,适量活动身体,以身体微微出汗为最大活动量,记住一句话:管住嘴、迈开腿、情绪稳定多喝水。 身体的康复功能训练 按揉肩:单手掌按压肩前部每3-5圈向下按压1次,揉时和缓按时稍重,反复操作1 分钟。 疏理上臂:(1)从上至下以掌根部揉之(回旋运动3次)。(2)按法:双手掌重叠垂直向下施力缓缓移动3次。(3)捺法:捏而提起之,双手掌拇指重叠余四指交叉挟持上臂,提起放下,交替反复5分钟。 点穴:取曲池、合谷等穴,以拇指指端点于穴位上,逐渐加力,至患者最大耐受度时停3-5秒,放开再点,毎穴20次。 运动关节:摇肩,一手托于肘,一手握腕,双手协调缓缓摇动肩关节,正反方向各30圈,操作幅度在生理范围内,频率不宜太快,随功能恢复逐渐加大幅度和频率。 屈肘:一手托于肘后不动,另一手握于手腕,双手相对用力,拔伸肘关节数下,屈曲肘关节,伸直---屈曲做20次。 摇腕:一手握前臂下端,使之固定,另一手手指与患者5指交叉,快速摇动腕关节30次。(注)右手瘫用左手摇,左手瘫用右手摇。完毕后使腕关节前屈,后伸,左偏,右偏各3-5次,每一方向至极限最佳。 掌指操作:双手虎口分别插于患手拇指、小指之间,双手掌相对,快速来回搓动30次,之后以双手拇指由掌根向手指方向推按数次,患手心向下手指并拢,一手握住四指另一手拇指挠侧缘置于第二掌骨间隙来回摩擦,擦热后由掌根推压至手指,逐个掌骨间隙为一遍,共3-5遍。双手拇指与食指相对,置于患者手掌带动掌骨向相反方向运动,逐个掌骨间隙为一遍,共5-10遍,以拇指食指相对夹持手指先捻揉数下再拔伸,逐一进行,共3-5遍。 牵抖搓揉上肢:双手由肩关节向下揉搓(两掌相对夹持手臂),快速来回搓至手腕,共5-8遍,后双手握其手腕,手指向下用力拔伸至最大限度时保持,同时配合抖动5-10秒,放松,再拔伸,做5-10次。 指叩法:钝器或握空拳食指指尖关节髁叩击四肢关节或肌腱凹部,如腋窝横纹外侧,肘窝,腕横纹,腹股沟,腘窝,跟腱等,每处叩10次。 治瘫点:拇指指尖逐渐加压保持10秒,在持续点按过程中逐渐将肢体伸直,放开,再点按,每处操作3-6次,(治瘫点位于关节附近,多位于关节突侧,是经络聚会之处。)

临床护理路径在脑梗死偏瘫患者康复指导中的应用 发表时间:2010-08-10T14:58:31.827Z 来源:《中外健康文摘》2010年第11期供稿作者:刘珠凤亓剑凤 [导读] 探讨临床护理路径在脑梗死偏瘫患者康复指导中的应用。 刘珠凤亓剑凤(莱芜市人民医院山东莱芜 271100) 【中图分类号】R473 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085 (2010)11-0293-02 【摘要】目的探讨临床护理路径在脑梗死偏瘫患者康复指导中的应用。方法将172例脑梗死偏瘫患者随机分为观察组和对照组各86例,对照组给予常规护理和传统的健康教育,观察组采用临床护理路径实施系统的康复指导,比较两组病人康复效果、掌握康复知识与技巧情况和对护理质量满意度等。结果观察组患者接受系统康复指导后,康复效果,康复知识与技巧掌握情况以及护理质量满意度均优于对照组。结论应用临床护理路径对脑梗死偏瘫患者实施康复指导效果明显。 【关键词】临床护理路径脑梗死偏瘫康复指导 2008年2月~2009年2月,我们对172例脑梗死偏瘫患者在常规治疗护理的基础上,根据病程及住院日期,制定合理的临床护理路径,按护理路径的宣教模式进行康复指导,取得满意效果。现报告如下。 1 资料与方法 1.1 临床资料本组172例病人,均首次发病,并经临床诊断和颅脑CT或MRI检查证实脑梗死合并一侧肢体瘫痪,肌力均≤2级。男98例,女74例;年龄48~75岁,平均63岁;左侧瘫痪94例,右侧瘫痪78例。随机分为观察组和对照组各86例,两组患者资料比较无显著性差异(P>0.05)。 1.2 方法对照组给予传统的随机健康教育方式,介绍病区环境,规章制度,及常规的医学疾病知识。观察组由责任护士评估患者肢体功能及生活自理能力,并了解患者对疾病的认知程度,统一制定康复指导路径表,在此基础上又根据每例患者的需求制定相应的教育路径。具体内容:第1~3天:责任护士或当班者向患者及家属了解病史、饮食及生活习惯,解释卧床休息的机制和重要意义。指导并示范肢体功能位的摆放及更换体位的方法。第4~7天:了解患者心理感受,并给与相应的指导,有针对性的做好解释工作,尽快消除患者不良情绪对疾病带来的不利影响。指导患者和家属进行被动运动、主动运动和桥式运动。第7~14天:对患者进行离床期的康复指导及日常生活能力指导。对患者的点滴进步及时给予鼓励,充分调动患者的积极性。第14~21天:对患者进行步行期康复指导,继续给予生活能力指导。请“老病人”现身说法,鼓励患者有恒心和毅力,坚持康复锻炼。责任护士或当班护士按照路径的指示进行康复指导。出院前对两组患者进行护理满意度问卷调查,分别比较两组患者教育后康复效果,康复知识与技巧掌握情况及对护理服务的满意度。 2 结果 2.1 评价标准依据中华医学会全国第四次脑血管病学术会议通过的“脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准” [1]判断,有效:肢体运动功能基本恢复,肌力达Ⅳ~Ⅴ级,语言清晰,生活自理,能参加一般劳动及工作;显效:肢体运动功能明显改善,肌力较护理前提高2级以上,可独步,语言较清晰,日常生活基本自理;有所恢复:肢体活动范围及功能有所好转,肌力较护理前提高1级。无效:经2~3个月的治疗护理未见好转 2.2 两组康复效果比较见 2.3 两组患者康复知识与技巧掌握情况及满意度比较 3 康复指导内容 3.1 心理康复脑梗死偏瘫患者往往对突然发生的生理功能障碍难以接受,易产生消极、易怒、悲观、失望心理,常表现为少言、淡漠、缺乏主动性,日常生活过分依赖他人,对治疗缺乏信心[2]。针对这种心理状态,责任护士要启发、诱导患者正确对待疾病,鼓励其树立战胜疾病的信心,不失时机的给予鼓励、赞赏、肯定的语言,以影响患者的认知、情绪和行动,唤起他们对肢体康复的欲望,提高他们的康复意识。康复护理不宜采用一般临床护理中的“替代护理”模式,而应该更侧重于患者“自我护理”模式,护士应充分调动患者的积极性,鼓励、帮助、训练患者发挥其身体的残余功能,使患者最终能部分或全部照顾自己,为患者重返社会积极创造条件。 3.2 卧床期康复指导①卧位指导:保持良好体位和肢体功能位,应从患者入院开始,它是患者提高日常生活能力和康复的基础,可以是仰卧位或侧卧位,体位更换由护士帮助进行,每两小时一次。无论何种体位都要保持头平,患侧上肢肩向前,肘伸展,不垂腕,下肢髋前伸,膝微曲,脚掌与小腿保持垂直。切忌拖拉患肢,防止肩关节半脱位。②被动运动、主动运动和桥式运动指导:被动运动由护士站于患侧,指导家属先拍患肢肌肉使其放松,然后自上肢的肩、肘、腕、指各关节做外展、外旋、内收、内旋、握拳、松拳,下肢髋、膝、踝、趾关节外展、外旋、内收、内旋、前伸等各个不同方向活动,每关节训练5~10次,每日2~3次。主动运动由患者执行,护士指导其以健侧上下肢带动患侧上下肢的活动和移动,每日交替运动4次。桥式运动使患者平卧,下肢屈曲,双脚底平放于床上,护士指导家属立于患侧,一手按住患者双脚,另一手托住臀部,指导患者由健侧上下肢带动患侧上下肢抬高臀部、躯干,训练次数10~20次。③日常生活指导:主要培养患者关心和使用患侧的习惯,把床头柜和日用品都放在患侧,使患者拿取物品从健侧跨过身体至患侧,以增加对患侧的关心和注意。进食、洗脸、刷牙、梳头等日常活动患肢不能进行时,应用健肢,尽量不依赖他人,同时指导患者在床上移动和起坐活动。 3.3 离床期的康复指导①平衡训练:指导患者进行坐位平衡训练,耐久耐力训练,起立训练,起立平衡,站立训练,站立平衡,床上转移,轮椅转移等。活动度不宜过大,以患者能支持为主,时间由短到长,循序渐进,最好每次能保持平衡30min,3次/d。②日常生活能力指导:此期瘫痪肢体肌力有所恢复,应指导患者穿脱衣服,穿时先患肢后健肢,脱则反之。进食时用患肢拿饼干、水果入口,拿杯子喝水,用梳子梳头,用厕整理衣服等。 3.4 步行期康复指导①站立行走训练:下肢功能的恢复一般较上肢早,因此在患病后2~3周可进行行走训练,站立平稳后有两人搀扶试走。走时抬头平视,按行走命令迈腿和身体重心转移,训练次数和时间应逐渐增加,然后进行上下楼梯、作业疗法等各项训练。②日常生活指导:除以上日常生活指导外,指导患者用患肢握汤勺进食或筷子夹菜、握笔写字、画圈、穿脱衣服、扣扣子、整理床铺。患者上下楼梯时双手扶杠,先健足后患足,尽量保持身体平衡,同时要求所有日常生活活动都用患肢进行或健、患交替进行。 4 讨论 有关研究表明,维持治疗与家庭社会支持是脑卒中患者有效康复的两个主要因素。由于脑血管病患者康复是一个长期过程,因此,进

脑梗塞的康复治疗原则 脑梗塞进行积极的康复治疗,可使90%的患者重新获得步行和自理生活的能力,其中30%的患者还能恢复一些较轻的工作。相反,不进行康复治疗者,上述两方面恢复的百分率相应的只有60%和5%。在病死率方面,康复组比不康复组也低12%。,因此,康复治疗对脑梗塞患者很重要。本期专家观点特邀胥方元主任,为您详述脑梗塞的康复治疗原则。 脑梗死患者只要神智清楚,生命体征平稳,病情不再发展,48 小时后即可进行,康复量由小到大,循序渐进。 脑梗塞康复实质是“学习、锻炼、再锻炼、再学习”,要求患者理解并积极投入。在急性期,康复运动主要是抑制异常的原始反射活动,重建正常运动模式,其次才是加强肌肉力量的训练。 脑梗死的特点是“障碍与疾病共存”,采取个体化的方案,循序渐进。除运动康复外,尚应注意言语、认知、心理、职业与社会等的康复。已证实一些药物,如溴隐亭等对肢体运动和言语功能的恢复作用明显,巴氯芬对抑制痉挛状态有效,由小剂量开始,可选择应用。可乐定、哌唑嗪、苯妥英钠、安定、苯巴比妥、氟哌啶醇对急性期的运动产生不利影响,故应少用或不用。 严密观察脑梗死患者有无抑郁、焦虑,它们会严重地影响康复进行和功效。要重视社区及家庭康复的重要性。 脑梗塞的康复治疗 一、主动活动: 尽量让患者做主动运动,肌肉的收缩为减轻水肿提供了很好的泵的作用。可让患者在患肢上举位做一些活动,如手指的抓握活动、抓握木棒、拧毛巾等。 二、床上训练: 为站立和步行打基矗如:翻身,起坐,坐平衡三级训练,髋、膝、肩、踝等关节抗痉挛训练以及双或单腿搭桥训练,然后坐立位转换到立位三级平衡训练,重点是重心向患侧移位的训练。 三、保持良姿位: 所谓良姿位即抗痉挛的良好体位,患者除进行康复治疗训练外,其余时间均应保持偏瘫肢体的良姿位。平卧位和患侧卧位时,应使肘关节伸展,腕关节背屈;健侧卧位时肩关节屈曲约90°,肘关节伸展,手握一毛巾卷,保持腕关节的背屈。良姿位可改善静脉回流,减轻手部的肿胀。 四、日常生活能力训练: 根据ADL的不同采用不同的自护方法,一般采劝替代护理”的方法来照料病人,即病人在被动状态下,接受护理人员喂饭、漱口、更衣、移动等生活护理,而自我护理是通过耐心地引导、鼓励、帮助和训练患者,使患者主动参与ADL训练。脑卒中患者会有肢体功能障碍,不同程度影响到日常生活能力,

临床护理路径定义与内容

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

为规范医护人员执业行为,加强医疗质量管理,保障医疗安全,提高卫生资源利用效率,控制和降低临床常见病医药费用,减轻患者负担,根据卫生部《临床路径管理指导原则(试行)》等文件精神,结合我院实际,制订临床路径管理实施方案。 一、临床护理路径定义与内容 临床护理路径(CNP)是病人在住院期间的护理模式,是针对特定的病人群体,以时间为横轴,以入院指导、接诊时诊断、检查、用药、治疗、护理、饮食指导、活动、教育、出院计划等理想护理手段为纵轴,制成一个日程计划表,对何时该做哪项检查、治疗及护理,病情达到何种程度,何时可出院等目标进行详细的描述说明与记录。护理工作不再是盲目机械地执行医嘱或等医生指示后才为病人实施治疗护理,而是有计划、有预见性地进行护理工作。病人亦了解自己的护理计划目标,主动参与护理过程,增强病人自我护理 意识和能力,达到最佳护理效果,护患双方相互促进,形成主动护理与主动参与相结合的护理工作模式。 二、总体目标 护理工作不再是盲目机械地执行医嘱或等医生指示后才为病人实施治疗护理,而是有计划、有预见性地进行护理工作。病人亦了解自己的护理计划目标,主动参与护理过程,增强病人自我护理意识和能力,达到最佳护理效果,护患双方相互促进,形成主动护理与主动参与相结合的护理工作模式。

三、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持“以人为本”,落实深化医药卫生体制改革相关工作,贯彻国家基本药物制度,进一步规范临床诊疗行为,不断提高医疗质量和效率,保障医疗安全,为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务。 四、临床路径实施 (一)成立组织,明确职责 1.成立临床路径管理委员会 组长:张爱萍 副组长:贾改霞刘叶张燕 成员:郝乐李敏王耀霞韩燕王丽英刘茹赵婷 2.科室必须成立实施小组,所有成员对临床路径知识及相关内容进行认真学习,并在各职能部门的指导下对科室病种临床路径标准进 行修订,有计划地组织科室医护培训、实施临床路径管理。 3.工作职责 (1)管理委员会职责:①制定临床路径实施方案并组织实施。②确定实施临床路径管理病种与标准。③组织人员培训。④督查工作进展情况,实施临床路径的效益评价。⑤定期召开专题会议,研究解决实施中存在的问题,改进工作方法,促进医疗质量的全面提高。(2)护士职责:①依据护理操作规程,讨论与确定与护理服务相关的部分。②监测临床路径表上应执行的项目。③负责病人的活动、

脑梗塞病人日常康复锻炼方法一、第一阶段:按摩与被动运动。 对早期卧床不起的病人,由家人对其瘫痪肢体进行按摩,预防肌肉萎缩,对大小关节作屈伸膝、屈伸肘,弯伸手指等被动运动,避免关节僵硬。稍能活动的病人可在他人搀扶下坐在凳椅上做提腿、伸膝和扶物站立等活动,以防止心血管机能减退。 二、第二阶段:逐渐开步走路并做上肢锻炼。 在第一阶段基本巩固后,可常做些扶物站立,身体向左右两侧活动,下蹲等活动;还可在原地踏步,轮流抬两腿,扶住桌沿、床沿等向左右侧方移动步行,一手扶人一手持拐杖向前步行。锻炼时,应有意使患肢负重,但要注意活动量应逐渐增加,掌握时间不宜过度疲劳。同时可作患侧上肢平举、抬高、上举等运动,以改善血循环,消除浮肿,平卧床可主动屈伸手臂,伸屈手腕和并拢、撑开手指,手抓乒乓球、小铁球等。 三、第三阶段:恢复日常生活能力,达到生活自理。 在能自己行走后,走路时将腿抬高,做跨步态,并逐渐进行跨门槛,在斜坡上行走,上下楼梯等运动,逐渐加长距离;下肢恢复较好的病人,还可进行小距离跑步等。对上肢的锻炼,主要是训练两手的灵活性和协调性,如自己梳头、穿衣、解纽扣、打算盘、写字、洗脸等,以及参加打乒乓球,拍皮球等活动,逐渐达到日常生活能够自理。 另外还可以通过日常生活动作训练以帮助恢复。日常生活动作训练可在医务人员指导和家属协助下进行,有下列常用项目:

(1)洗脸动作:开始时用健手洗脸、漱口、梳头,以后逐步用患手协助健手。 (2)更衣动作:衣服宜宽大柔软,式样简单。穿衣时先穿瘫痪侧,然后穿健侧,脱衣服时先脱健侧,然后再脱患侧。穿裤子动作的顺序同穿上衣一样。 (3)洗澡动作:最初须有人协助,淋浴或盆浴均可,洗澡时间不宜过长,逐渐增加次数,然后再逐渐让患者单独试行洗浴。 (4)进食动作:发病早期实行喂食,以后逐步试行自食,康复期也以半流质为宜,逐步向正常饮食过度。吞咽困难者要用鼻饲,以后可带着鼻饲管练习自口进食。仍用流质或糊状饮食,待进食无呛咳或返流时,方可去掉鼻饲管。 (5)排便训练:如有便秘、尿潴留或大小便失禁者,需给予相应处理。患者一般早期在床上排便,由家属协助或训练有关动作后,再由患者自理。 (6)家务劳动:在部分生活自理的基础上,可从事简单家务劳动,如叠被、洗碗、开关门窗等活动,或在室外晒被、种花等。 在进行二级预防功能性康复训练的同时应坚持可靠的二级预防 药物治疗,还可配合针灸,推拿等。注意除应树立患者康复信心外,陪护家属还要有耐心和恒心,切不可操之过急或厌烦灰心,半途而废。只要坚持二级预防康复训练,大多数中风后瘫痪病人是能收到理想效果的。 内三病区

脊髓损伤恢复期康复临 床路径 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

(2016年版) 一、脊髓损伤恢复期康复临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为脊髓损伤(ICD-10:T09.300)。 (二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南-物理医学与康复分册》(中华医学会编着,人民卫生出版社)、《临床诊疗指南-神经病册》(中华医学会编着,人民卫生出版社) 1.临床表现: (1)运动功能障碍 (2)感觉功能障碍 (3)自主神经障碍 (4) (5)呼吸功能障碍 (6)循环功能障碍 (7)吞咽功能障碍 (8)体温调节障碍 (9)二便功能障碍 (10) (11)日常生活活动能力障碍等 2.影像学检查:CT、MRI发现的相应脊髓病变或损伤表现 (三)康复评定 根据《临床诊疗指南-物理医学与康复分册》(中华医学会编着,人民卫生出版社)、《康复医学(第5版)》(人民卫生出版社)、《脊髓损伤功能分类标准(ASIA)》(2011年,美国脊髓损伤学会)。入院后3天内进行初期评定,住院期间根据功能变化情况2周左右进行一次中期评定,出院前进行末期评定。 1.一般情况。包括生命体征,大小便等基本情况,了解患者总体治疗情况。 2.康复专科评定。损伤程度分类、躯体功能分类、损伤平面与功能预后、神经损伤平面评定、疼痛评定、循环功能、呼吸功能、吞咽功能、膀胱与肠功能评定、心理评定、日常生活活动能力及职业能力、社会能力评定。 (四)治疗方案的选择。 根据《临床诊疗指南-物理医学与康复分册》(中华医学会编着,人民卫生出版社)、《康复医学(第5版)》(人民卫生出版社) 1.临床常规治疗。 2.康复治疗 (1)体位摆放与处理 (2)呼吸训练 (3)运动与作业活动训练。 (4)物理因子治疗。 (5)佩戴矫形器具及其他辅助器具训练 (6)神经源性膀胱处理。 (7)神经源性肠处理

脑梗塞病人日常康复锻炼方法 一、第一阶段:按摩与被动运动。 对早期卧床不起的病人,由家人对其瘫痪肢体进行按摩,预防肌肉萎缩,对大小关节作屈伸膝、屈伸肘,弯伸手指等被动运动,避免关节僵硬。稍能活动的病人可在他人搀扶下坐在凳椅上做提腿、伸膝和扶物站立等活动,以防止心血管机能减退。 二、第二阶段:逐渐开步走路并做上肢锻炼。 在第一阶段基本巩固后,可常做些扶物站立,身体向左右两侧活动,下蹲等活动;还可在原地踏步,轮流抬两腿,扶住桌沿、床沿等向左右侧方移动步行,一手扶人一手持拐杖向前步行。锻炼时,应有意使患肢负重,但要注意活动量应逐渐增加,掌握时间不宜过度疲劳。同时可作患侧上肢平举、抬高、上举等运动,以改善血循环,消除浮肿,平卧床可主动屈伸手臂,伸屈手腕和并拢、撑开手指,手抓乒乓球、小铁球等。 三、第三阶段:恢复日常生活能力,达到生活自理。 在能自己行走后,走路时将腿抬高,做跨步态,并逐渐进行跨门槛,在斜坡上行走,上下楼梯等运动,逐渐加长距离;下肢恢复较好的病人,还可进行小距离跑步等。对上肢的锻炼,主要是训练两手的灵活性和协调性,如自己梳头、

穿衣、解纽扣、打算盘、写字、洗脸等,以及参加打乒乓球,拍皮球等活动,逐渐达到日常生活能够自理。 另外还可以通过日常生活动作训练以帮助恢复。日常生活动作训练可在医务人员指导和家属协助下进行,有下列常用项目: (1)洗脸动作:开始时用健手洗脸、漱口、梳头,以后逐步用患手协助健手。 (2)更衣动作:衣服宜宽大柔软,式样简单。穿衣时先穿瘫痪侧,然后穿健侧,脱衣服时先脱健侧,然后再脱患侧。穿裤子动作的顺序同穿上衣一样。 (3)洗澡动作:最初须有人协助,淋浴或盆浴均可,洗澡时间不宜过长,逐渐增加次数,然后再逐渐让患者单独试行洗浴。 (4)进食动作:发病早期实行喂食,以后逐步试行自食,康复期也以半流质为宜,逐步向正常饮食过度。吞咽困难者要用鼻饲,以后可带着鼻饲管练习自口进食。仍用流质或糊状饮食,待进食无呛咳或返流时,方可去掉鼻饲管。 (5)排便训练:如有便秘、尿潴留或大小便失禁者,需给予相应处理。患者一般早期在床上排便,由家属协助或训练有关动作后,再由患者自理。

目录 颅脑损伤恢复期康复临床路径 0 脑出血恢复期康复临床路径 (8) 脑梗死恢复期康复临床路径 (16) 人工髋关节置换术后康复临床路径 (23) 人工膝关节置换术后康复临床路径 (29) 手外伤康复临床路径 (35) 肢体骨折术后康复临床路径 (40) 腰椎间盘突出症康复临床路径 (46) 周围神经损伤康复临床路径 (52) 脊髓损伤恢复期康复临床路径 (57) 颈椎病康复临床路径 (66)

颅脑损伤恢复期康复临床路径 (2016 年版) 一、颅脑损伤恢复期康复临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为颅脑损伤,已行手术治疗或无手术治疗指征,生命体征稳定。 (二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南- 物理医学与康复分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床诊疗指南- 神经病学 分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社) 1.临床表现 1)意识障碍 2)运动功能障碍 3)感觉功能障碍 4)言语功能障碍 5)吞咽功能障碍 6)认知功能障碍 7)精神、情感、心理障碍 8)膀胱及直肠功能障碍 9)日常生活功能障碍 10) 脑神经麻痹

2.影像检查:头颅CT MRI或X线可证实颅脑损伤改变。 (三)康复评定。 根据《临床诊疗指南- 物理医学与康复分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《康复医学(第5 版)》(人民卫生出版社)、《脑外伤、脑出血术后和脑卒中早期康复诊疗原则》(卫办医政发〔2013〕25 号) 1.一般情况。包括生命体征,饮食、睡眠和大小便等基本情况。 2.康复专科评定。入院后3天内进行初期评定,住院期间根据功能变化情况进行一次中期评定(大约住院2周左右),出院前进行末期评定。评定内容包括: (1)意识状态的评定 (2)运动功能的评定 (3)感觉功能的评定 (4)言语功能的评定 (5)吞咽功能的评定 (6)认知功能的评定 (7)精神、情感、心理状态的评定 (8)膀胱及直肠功能的评定 (9)日常生活功能的评定 (四)治疗方案的选择。 根据根据《临床诊疗指南- 物理医学与康复分册》(中华医学会

一例脑梗塞后遗症的康复训练护理查房 现病史患者余国正男,68岁,7月5日在无明显诱因下出现左侧面部及肢体麻木,口角歪向健侧,流口水,说话时更为明显,构语困难,疼痛阈值下降。偶有头昏不适,门诊头颅CT示右侧丘脑梗塞,拟脑梗塞收住我科。查体神清T36.5°P88次/分R22次/分 BP140/90mmhg 既往史高血压病史三年,脑梗塞病史一年 张华脑梗塞后遗症的概念 脑梗塞后遗症是指在脑梗塞发病一年后,如果还存在半身不遂或者语言障碍或口眼歪斜等症状,就叫做脑梗塞后遗症,该时期也叫做脑梗塞后遗症期,与恢复期相比,恢复速度及程度较慢。脑梗塞后遗症主要有偏瘫(半身不遂)、半侧肢体障碍、肢体麻木、偏盲、失语。或者交叉性瘫痪、交叉性感觉障碍、外眼肌麻痹、眼球震颤、构语困难、语言障碍、记忆力下降、口眼歪斜、吞咽困难、呛食呛水、共济失调、头晕头痛等。该患者变现为左侧面部及肢体麻木,左侧偏瘫,鼓颊和吹哨时,口角歪向健侧,流口水,说话时更为明显,构语困难,疼痛阈值下降。 叶曹煜脑梗塞后遗症的根本原因 在于脑血管内部出现血粘度高、血脂高、血压高、血糖高、血小板聚集等血液病变,和动脉粥样硬化斑块形成等血管病变,由两种病变共同作用结果形成的血栓堵塞脑动脉所致,导致脑局部的血流中断和脑组织缺血缺氧坏死。如果影响到由脑神经控制的运动神经系统,就会出现偏瘫、肢体障碍等相应的后遗症;如果影响到脑神经控制的语言中枢神经,就会导致语言障碍甚至失语等相应神经系统症状。 蒋嫩华护理诊断 自理缺陷与肢体无力有关 躯体移动障碍与脑血栓损伤神经引起偏瘫有关 语言沟通障碍与语言中区功能受损有关 知识缺乏与对病情及治疗不了解有关 护理措施 陈珊心理护理 康复护理计划的实施决定于训练者的合作态度。因此做好心理护理很重要,应该让患者知道经过治疗和康复训练后各种功能锻炼可以得到很大改善,让大部分患者生活自理,耐心照顾,体贴患者基于温暖和关心,鼓励患者积极配合每个康复阶段善于自我总结一级级的心态去争取获得最大限度的康复。该患者肢体功能障碍,言语障碍,吞咽障碍等集中功能障碍,生活不能自理,有焦虑,悲观,抑郁等情绪,我们及时与患者沟开导,消除恐慌心理,让患者有一个概念,接受有疾病带来的不适,积极配合治疗,细心观察患者的思想反映,及时帮助患者,解决病人的各种需求,使病人自始至终保持良好情绪。为患者提供舒适的治疗环境,适时鼓励患者,增强患者与疾病做斗争的信心。 刘爱华吞咽障碍的康复护理 脑梗塞硬气假性球麻痹治吞咽困难的患者,易造成营养不良和误吸,吸入性肺炎,影响患者的康复。 1)选择合适的体位进食。可取半卧位,即让患者躯干上抬30°仰卧位,头部前驱,亦可取坐位进食,这样易引起吞咽反射,减少呛咳误吸的发生。进食时环境安静,注意力集中,避免干扰因素。

临床护理路径在脑梗塞患者康复功能训练中的应用 发表时间:2016-02-29T16:12:10.023Z 来源:《健康世界》2015年18期作者:邹菊莲 [导读] 广西博白县中医院临床护理路径可有效提高脑梗塞患者康复效果,对于改善患者的神经功能和自理能力均具有重要意义。 广西博白县中医院广西博白 537600 摘要:目的探讨临床护理路径在脑梗塞康复功能训练中的应用价值。方法选取2011年1月至2014年2月我院收治的脑梗塞患者60例,按照护理方式不同分为两组,其中30例患者接受常规康复护理,作为对照组,30例患者采用临床护理路径进行康复护理,作为观察组,比较两组患者护理前后神经功能评分和自理能力,并进行统计学分析。结果观察组患者护理后的神经功能评分明显优于对照组患者,P<0.05;观察组患者护理后的自理能力明显优于对照组患者,P<0.05。结论临床护理路径可有效提高脑梗塞患者康复效果,对于改善患者的神经功能和自理能力均具有重要意义,具有推广应用价值。 关键词:临床护理路径;脑梗塞;康复护理 脑梗塞是一种常见的脑血管急症,患者在接受有效的临床治疗后,往往需要接受长时间的康复护理,才能逐渐的恢复正常的运动能力。康复护理过程中由于患者病后神经功能和自理功能的暂缺[1],导致部分患者出现不配合临床护理的情况,因此如何有效的提高脑梗塞患者康复功能训练质量对于提高脑梗塞患者的恢复效果具有重要的临床意义。基于此,笔者采用临床护理路径进行了脑梗塞康复功能训练的相关临床研究,现将研究结果报告如下。 1.临床资料与方法 1.1 临床资料选取2011年1月至2014年2月我院收治的脑梗塞患者60例,年龄43~61岁,平均年龄55.8±4.7岁,男性患者41例,女性患者19例,60例患者按照护理方式不同分为两组,其中30例患者接受常规康复护理,作为对照组,30例患者采用临床护理路径进行康复护理,作为观察组。两组患者的一般资料见表1。 1.2 方法 1.2.1 临床护理方法观察组患者采用临床护理路径方式进行康复护理,以时间为横轴,以患者入院至出院阶段接受的护理方法作为纵坐标,制定标准化临床护理路径图,即①第1天患者入院后,对患者脑梗塞的严重程度进行评估,向患者及患者家属介绍医院的病房环境、责任医师和责任护士的姓名[2],遵医嘱做好患者入院后的护理,同时对患者和患者家属进行入院宣教,讲解康复护理过程中检查的目的和必要性,并对患者进行情志疏导,让患者保持平静的精神状态接受之后的康复训练;②第2天护理人员应向患者讲授脑梗塞的相关临床知识,介绍日常饮食对患者疾病康复的重要性,与患者一起并结合患者实际情况共同制定患者个性化的饮食方案和护理计划[3];③第3天护理人员对患者疾病了解情况和健康教育内容的掌握程度进行调查,并依据调查结果给予针对性的继续教育,进一步向患者强调康复功能锻炼的重要性,对患者肌肉力量进行评估,并与患者及患者家属共同制定康复功能训练计划,继续对患者进行情志疏导;④第4~11天按照制定的康复功能训练计划进行患者的康复训练,先进行简单的肢体康复训练,患者可先在护理人员的帮助下在病床上进行简单的四肢活动[4],练习洗脸动作,髋关节和腕关节的屈伸训练,逐步让患者自己主动进行练习,3~4次/d,15min/次,语音训练:采用“示教-模仿”方法逐步开展单音训练,护理人员先做好发音、口型的示范,再指导患者通过镜子观察自己发音的口型来纠正错误发音;⑤第11~25天护理人员指导患者进行起坐训练、扶床训练、伸手够物训练,待患者可以完成坐立后,指导患者进行投掷训练,可投掷沙包等较轻的物品,同时每天给予患者肢体按摩和肌肉牵拉[5],以恢复患者肌肉力量,通过两名护理人员扶患者,帮助患者进行简单的站立训练,依据患者恢复的实际情况,鼓励患者逐步走动,可利用墙壁、护栏走动,口音训练:采用“单词-词组-短句”方式进行发音训练[4],同时遵医嘱按摩患者的承浆、哑门、廉泉、通里等穴位,促进患者语言功能的恢复;⑥第25天~出院指导患者按照护理计划继续进行肢体康复训练,对患者的肌肉力量和肢体运动功能恢复效果进行评估,出院前2d,护理人员应对患者及患者家属进行详细的出院指导,强调出院后继续锻炼的重要性,提高患者自我护理能力和患者家属的督促力度。 1.2.2 临床观察指标以两组患者护理前后神经功能评分和自理能力作为观察指标,其中神经功能使用NIHSS评分进行评价,自理能力采用Barthel 评分进行评价。 1.2.3 统计学方法使用SPSS 13.0软件包对两组患者的观察指标结果进行统计学分析,其中计量资料进行独立样本t检验,非等级计数资料进行Χ2检验,α=0.05 2.结果 2.1 两组患者护理前后神经功能比较 治疗前两组患者NIHSS评分无显著性差异,观察组患者NIHSS评分优于对照组患者。两组患者护理前后NIHSS评分比较结果见表2。

脑梗塞康复训练方法 一、基础训练 1、坐位平衡训练: 先屈膝依靠背架支持坐在床上,渐去除支架,把双腿放在床边,也可在床侧或床头设上围栏杆、把手或捆上绳索,以助坐起。坐位平衡训练增强躯干肌(同时收缩)肌力和坐位平衡力等。 2、站位平衡训练: 要有人扶持,或在特制的双杆中训练,可能的话用手杖协助。站立时两足分开约3厘米,先以健肢持重,缓慢试着用患肢,逐渐有两足交替,直至站稳,也可扶着凳子或其它工具,渐渐移步行走。 3、行走训练: 初由他人扶持,渐渐过渡到独自行走,同时注意纠正行走时的问题,如偏瘫病人画圈步态。训练时主动作屈膝动作和踝关节背伸动作,选择较轻而坚韧的拐杖,长短适宜,一般是腋下3~5厘米至脚底的长度,或病人身高减去40厘米,也可选用双拐,因人而异,合适为度; 4、上下楼梯训练: 上楼时先用健足跨上然后再提起患足与健足在同一台阶,下楼梯则相反。如用拐杖,可先将拐杖支在上级台阶,再跨健足,最后再跨患足,下楼动作与之相反。有时下楼有居高不安感,可试行面向后

方下楼法; 5、使用轮椅训练: 初由人扶持及协助,协助人员站在轮椅后面,用两手握住轮椅扶手或背,再用足踏住下面的横轴以固定轮椅,轮椅放在病人健侧,上下时要挂上手闸;上去后训练椅上活动,前后动和左右旋转; 6、改乘动作训练: 病情稳定、身体情况好转后,可做改乘动作训练。方法是除上述动作轮流练习外,再做床→轮椅、轮椅→椅子或便器、手杖→椅子、床→行走等改乘动作。边转动患侧边进行改乘,易做、安全; 二、日常生活训练 经日常生活的训练,使患者尽快能独立生活。训练应由简到繁,由室内到室外,由院内到院外,逐步扩大;训练方法有: 1、垫操:让患者在垫子上学习如何来去移动,侧卧和坐起,渐延及起床、上下床等; 2、拐杖平衡练习:学习和应用拐杖技巧,上下轮椅; 3、自我护理训练:个人卫生、刷牙、洗脸、洗澡等;个人体表修饰、梳头、修面;上厕所或便器,大小便自我处理;就餐,穿、脱衣服;带手表、开灯、打电话、戴眼镜等; 4、旅行活动:上下汽车及其它交通工具。总的目的是促使肢体恢复或达到生活自理;

临床护理路径在妇产科护理中的实施效果评价 发表时间:2018-06-27T15:40:19.147Z 来源:《医药前沿》2018年6月第16期作者:唐晓梅 [导读] 可明显改善患者住院费用、住院用时,可促使患者护理质量明显提升,可促使患者护患纠纷发生率及护理工作差错率明显降低,值得临床推广。 (甘肃省陇西县第二人民医院甘肃定西 748100) 【摘要】目的:在妇产科护理中行临床护理路径,评价实施效果。方法:入组52例妇产科患者,符合随机原则,选取时间2017年1月—2017年12月,随机数字表法分组,分为观察组(26例;临床护理路径)和对照组(26例;常规护理干预),将两组患者护理干预后组间数据进行统计学分析。结果:观察组患者住院费用、住院用时、护理质量评分、护患纠纷发生率及护理工作差错率均明显更优于对照组患者,差异明显,P<0.05。结论:在妇产科护理中行临床护理路径,实施效果较为理想。 【关键词】妇产科;临床护理路径;实施效果 【中图分类号】R473.71 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2018)16-0289-01 妇产科在医院中属于重要科室,受到临床重视。妇产科护理要求随着人们生活水平提高,日益提升,给予妇产科患者常规护理干预并不能获得理想护理效果。本组选取52例患者,深入分析了在妇产科护理中行临床护理路径的实施效果。 1.资料与方法 1.1 资料 自我院妇产科2017年1月—2017年12月随机选取52例患者入组,利用随机数字表法分组,均知情同意,观察组26例患者年龄28岁至72岁,中位年龄48.2岁,初中及以下、高中、大学及以上患者例数分别是9例、8例、9例,卵巢囊肿、剖宫产、宫颈糜烂、子宫肌瘤患者例数分别是4例、10例、10例、2例;对照组26例患者年龄29岁至73岁,中位年龄48.3岁,初中及以下、高中、大学及以上患者例数分别是8例、8例、10例,卵巢囊肿、剖宫产、宫颈糜烂、子宫肌瘤患者例数分别是5例、9例、9例、3例。统计学分析2组患者入组数据,P> 0.05,可对比。 1.2 方法 对照组(26例;常规护理干预):按照本院常规护理流程严格执行并给予患者实施基础护理干预。 观察组(26例;临床护理路径):(1)构建临床护理路径小组。护士长担任组长,选取3~5名护理人员作为组员,负责为患者同临床护理路径干预。(2)制定临床护理路径表。护理人员需要充分了解患者病情,根据患者病情变化进行临床护理路径表格合理制定,横轴代表护理措施[1],纵轴代表时间,将临床护理路径措施贯穿护理全程。(3)环境护理。护理人员需要为患者提供一个舒适满意的病房环境并确保病房内温湿度适宜,患者入院后,给予患者实施入院指导,告知患者疾病相关性知识,为患者介绍医务人员及所处环境。(4)加强巡视。护理人员需要给予患者加强护理巡视,关心患者,鼓励患者积极面对疾病[2],耐心解答患者提出的疑问,给予严重不良情绪患者实施针对性心理疏导,促使患者信任护理人员并增加安全感。(5)心理疏导。护理人员需要多与患者进行沟通交流,告知患者需要注意的事项,耐心倾听患者主诉,给予存在焦虑情绪、抑郁情绪患者实施针对性心理疏导,促使患者心情稳定,促使患者治疗疾病信心明显增强。(6)出院指导。护理人员需要根据患者疾病特点及手术方式给予患者实施出院指导,告知患者需要注意的事项,叮嘱患者遵医嘱。 1.3 效果评估[3] 护理质量评分:由本院自拟调查问卷统计。 1.4 统计学办法 使用SPSS19.0软件分析数据,计量资料采用t检验(均数±标准差),计数资料采用χ2检验(率),存在统计学意义评定标准:P<0.05。 2.结果 分析发现,观察组患者住院费用、住院用时、护理质量评分、护患纠纷发生率及护理工作差错率对比对照组患者均明显更优,差异明显,P<0.05。结果见表1、表2。 表1 两组患者住院费用、住院用时对比 3.讨论 目前,临床护理路径逐渐引入至妇产科护理工作中,属于整套护理模式,护理依据是循证医学、护理指南,可促使妇产科护理质量明显提高。 给予妇产科患者实施临床护理路径期间,需要做到:护理人员需要保证全程微笑服务,态度亲和,在患者入院后,热情接待患者,给予患者进行诊疗环境介绍时需要详细易懂,促使患者消除对所处环境陌生感,促使患者感觉到舒适满意,在给予患者护理巡视期间,需要