说文解字注

- 格式:doc

- 大小:1011.00 KB

- 文档页数:16

龙源期刊网

《说文解字注》的特点

作者:

来源:《现代语文(语言研究)》2007年第11期

《说文解字注》对《说文》本身进行了一些发凡起例,对许慎的不足予以批评,注释过程中注意到了词义的历史性及发展演变规律,注意到了同源词的探讨和同义词的辨析。

《说文解字注》是徐锴《说文系传》以后的首部《说文》注释书,在清代数以百计的《说文解字》研究大军之中,段氏之作能够一枝独秀,的确有其过人之处。

这部划时代的巨著耗费了段氏毕生的心血,创见颇多,在学界影响深远,反响巨大,王念孙评价为“盖千七百年来无此作矣”。

《说文解字注》也有不足之处:过分自信,在没有充分证据的情况下对《说文》作任意改动。

过分相信许慎的说解,拘泥于小篆形体而强作解释。

对《说文解字注》的微瑕,清代不少学者都注意到了,并且以专著的形式予以订正。

这类代表性的著作有冯桂芬的《说文解字段注考正》、徐承庆的《说文段注匡谬》、徐灏的《说文解字注笺》、钮树玉的《段氏说文注订》、王绍兰的《说文解字段注订补》等。

(选自张能甫编注《历代语言学文献读本·四川师范大学文学院硕士研究生系列教材》,巴蜀书社2003年10月出版)。

说文解字注研究文献集成全三册

《<说文解字注>研究文献集成(套装上中下册)》作为今人阅读《说文解字》的阶梯,影响到语言文字学的许多分支。

研究《说文解字注》在清代蔚然成风,自清以降,对段注作注笺、匡谬、校订、补注者多达三十余家。

这些著述,或仅有手写稿传世,或已是稀见刊本,且均未经校勘整理。

既不易得,也不便阅读。

《<说文解字注>研究文献集成(套装上中下册)》将这几十种书整理刊行,既可完善《说文解字注》,又可为《说文解字》,乃至传统语言文字学研究提供切实而有益的帮助。

段玉裁训诂学成就说文解字注

段玉裁,清代著名的训诂学家和文字学家,以《说文解字注》一

书成就卓著,他的研究成果对中国古代语言文字研究做出了重要贡献。

《说文解字注》是段玉裁终身心血的结晶,该书对于汉字的解释

和发展历程进行了深入的研究和说明。

该书中对于每一个汉字都进行

了详细解释,不仅说明了字形的演变和来历,更对于每个字的用法、

构成和相关联的词语进行了分析和阐述,使读者能够更好地理解和掌

握汉字,进一步提高语言文字的水平。

段玉裁在研究中运用了许多方法,包括比较研究、考证古籍、探

究古代文化等,他的方法和思想对于后来的文字学研究产生了深远的

影响。

他还对于多种语言进行了研究,尤其对于蒙古文字和藏文字的

研究成果比较突出。

由于其深厚的学术造诣和扎实的方法研究,段玉裁的研究成果至

今仍受到广泛的关注和重视。

他提出的许多研究方法和思想,对于中

华民族的语言文字研究具有重要的启示和指导作用。

总之,段玉裁是中国古代文字研究的重要人物,其研究成果对于

中华民族的语言文字文化有着深刻的影响和意义,他的贡献不仅是在

学术上,在社会文化领域都产生了广泛的影响。

我们在今后的学习中,应该认真借鉴段玉裁的研究思路和方法,将其精神发扬光大,为中国

文化的繁荣发展做出贡献。

骨说文解字注

解释:

骨:《现汉》第四十七:骨,硬的联结起来的骨骼,物体的支撑物。

《说文解字》:“骨,凡所著之物。

从骨,骨声。

”字形上,“骨”是由“骨”和“几”组成的,骨(bǔ)本义是“骨骼”,也可比喻“骨架”;几(jí)本义是“表示多少的文字”,比喻“联结”,意思是“紧密联结起来的”。

结合两个字形的含义,“骨”比喻内聚力,比喻物体内部的支撑物,也比喻整体结构在物体表面外的支撑之物。

引申出来,“骨”也可比喻“关系”,“支撑”,“结构”,“团结”等,表示内在的力量和结合力。

因此,“骨”可以用来比喻物体内部的联结力,也可以比喻人类社会中关系的支撑力,表达人与人之间的凝聚力和凝聚力。

此外,“骨”还可以比喻人的品德和精神境界,以及一个社会或国家的文化传统。

例如,某些民族会食用骨头来表达他们的坚定不移、勇敢坚强、不屈服不屈服精神,这表明他们虽然生活困苦,但也能坚持自己的信念和价值观。

另外,对于某些地方文化来说,用骨头来构成一部分节日文化活动,如孔子诞辰等,从侧面反映出文化传承的意义。

所以,“骨”不仅仅是比喻物体内部的联结力,还可以比喻某种精神境界和文化的传统,表明人的抗压能力和创新精神。

总之,“骨”这一概念可以深入到人们精神层面,可以激发人们的积极性和创新能力。

它暗示了一种抗困难、不畏艰苦、勇于担当的追求,弘扬了一种团结、合作、互助的文化精神。

正是这种骨气,让人们可以在任何困难环境中挺身而出,致力于实现宏伟的理想,敢于挑战极限,为事业发展不断努力。

《说文解字注》古今字研究的开题报告尊敬的评委和导师:大家好,我是XXX,本次开题报告的题目是《《说文解字注》古今字研究》。

一、选题背景《说文解字》是我国最早的一部字义解释辞典,在我国字学研究领域具有重要的地位。

而它的注释书《说文解字注》对于古代文字的学习和理解也有至关重要的作用。

但由于时间久远,大量的古文字已经失传或淘汰,因此需要对《说文解字注》中的古字进行深入研究和分析,以便更好地了解古代文字的演变和变化。

二、研究目的本研究旨在通过对《说文解字注》中的古字进行研究和分析,深入探究古文字在演变和变化中的规律和特点。

具体研究目的如下:1. 寻找《说文解字注》中的古字,并对其进行分类整理和分析。

2. 分析《说文解字注》中的古字在语言上的变化和演变规律。

3. 探究古文字在演变和变化中的规律和特点。

4. 推断古文字对中国语言和文化的影响,并探讨其意义。

三、研究内容1. 《说文解字注》的概述2. 《说文解字注》中的古字分类3. 《说文解字注》中的古字解释4. 古文字的演变和变化规律5. 古文字对中国语言和文化的影响及其意义四、研究方法本研究采用文献调查法、实证分析法和比较研究法等来进行,通过对《说文解字注》中的古字进行归纳、分类、对比和分析,来深入研究古文字在演变和变化中的规律和特点,并推断其对中国语言和文化的影响和作用。

五、研究价值通过对《说文解字注》中的古字进行研究和分析,有助于更好地了解古代文字的演变和变化,探究中国语言和文化的发展历程,推动中华文化的传承和弘扬。

同时,本研究还可以为今后的汉字学习和研究提供一定的参考依据。

以上就是本研究的开题报告,谢谢大家。

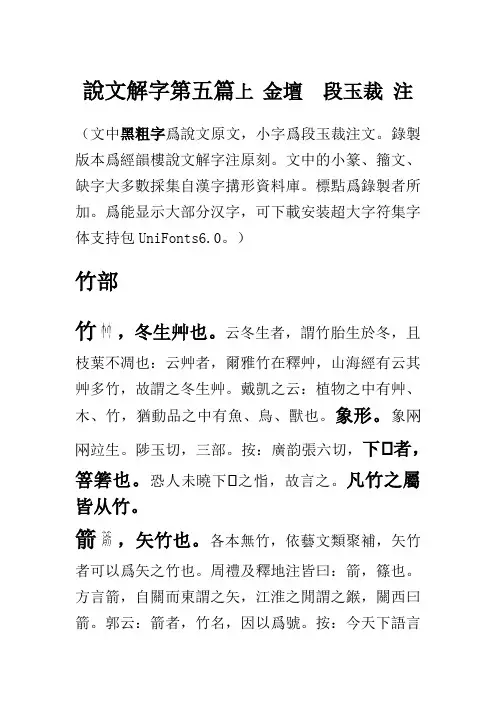

說文解字第五篇上金壇段玉裁注(文中黑粗字爲說文原文,小字爲段玉裁注文。

錄製版本爲經韻樓說文解字注原刻。

文中的小篆、籀文、缺字大多數採集自漢字搆形資料庫。

標點爲錄製者所加。

爲能显示大部分汉字,可下載安装超大字符集字体支持包UniFonts6.0。

)竹部竹,冬生艸也。

云冬生者,謂竹胎生於冬,且枝葉不凋也:云艸者,爾雅竹在釋艸,山海經有云其艸多竹,故謂之冬生艸。

戴凱之云:植物之中有艸、木、竹,猶動品之中有魚、鳥、獸也。

象形。

象㒳㒳竝生。

陟玉切,三部。

按:廣韵張六切,下者,箁箬也。

恐人未曉下之恉,故言之。

凡竹之屬皆从竹。

箭,矢竹也。

各本無竹,依藝文類聚補,矢竹者可以爲矢之竹也。

周禮及釋地注皆曰:箭,篠也。

方言箭,自關而東謂之矢,江淮之閒謂之鍭,關西曰箭。

郭云:箭者,竹名,因以爲號。

按:今天下語言皆謂矢爲箭。

从竹,前聲。

子賤切,古音在十一部。

周禮故書箭爲晉,杜云:晉當爲箭。

按:吳越春秋晉竹十廋,晉竹卽箭竹,假借字也。

箘,箘簬,逗。

竹也。

竹字今補。

禹貢鄭注曰:箘簬,聆風也。

按:箘簬二字一竹名,吳都賦之射筒也。

劉逵曰:射筒竹細小通長,長丈餘,無節,可以爲矢笴,名(此三字補)射筒。

及由梧竹皆出交趾九眞。

招䰟昆蔽象棊王曰:昆或言箟簬,今之箭囊也。

箟卽箘之異體,箭囊卽射筒之異詞。

無底曰囊,通簫曰筒,皆自其無節言之,謂之好箭幹耳。

古者絫呼曰箘簬,戰國策箘簬之勁不能過是也;單呼曰箘,吕氏春秋越駱之箘是也。

〈書〉正義及戴凱之說箘簬爲二竹,繆矣。

从竹,囷聲。

渠隕切,十三部。

一曰簙棊也。

方言:簙或謂之蔽,或謂之箘;秦晉之閒謂之簙,吳楚之閒或謂之蔽,或謂之棊。

簬,箘簬也。

从竹,路聲。

洛故切,五部。

夏書曰:惟箘簬枯。

禹貢文。

枯,各本作楛,今依木部正。

簵,古文簬从輅。

當作簬或从輅,轉寫之誤也。

篇、韵皆云簵同簬,今尙書、史記皆作簵。

若古文四聲韵云簵古文,卽取諸誤本說文也。

筱,箭屬,小竹也。

釋草曰:篠,箭。

周禮注曰:箭,篠也。

二京賦解曰篠,箭竹也,此云箭屬,小異。

试论《说文解字注》与《说文解字义证》“因形求义”思想的当代辞书学价值"刘伟摘要文章以“因形求义”法为例,围绕《说文解字注》《说文解字义证》对上古单音词的本义考证做法,从汉字形体演变和“六书”理论两个方面分别展开分析。

结合《汉语大字典》的具体实例,提出“因形求义”思想对于当代大型历时性语文辞书编纂具有多方面的重要价值。

关键词本义因形求义辞书学价值—、弓I言从文字学史来看,第一个对许慎《说文解字》(以下简称《说文》)进行研究的学者是李阳冰。

(黄德宽,陈秉新2006)84此后,徐错(920-974)著成《说文解字系传》,世称“小徐本”。

其兄徐铉(917T92)校订《说文》,世称“大徐本”。

两人在《说文》研究上成绩卓著,号称“大小徐”。

后代钻研《说文》一书的学者可谓众多,因而逐渐形成了一门专门的学问——“说文学”。

至清代乾嘉年间,“说文学”达到了顶峰,“说文四大家”独领风骚。

其中,《说文解字注》(以下简称“段注”)和《说文解字义证》(以下简称《义证》)分别是段玉裁与桂馥的扛鼎之作,他们对于词义的研究可以说是各有优长,其影响深远。

段注和《义证》能否纳入辞书行列呢?对此,王东海、王丽英(2013)27从我国辞书发展史角度提出传统字典有两大分野:一是“说文”系辞书,发展成为专门性的释形义的字典;二是“玉篇”系辞书,发展成为今天的普通语文辞书。

我们认为,段注和《义证》是为许慎《说文》做的注或疏,属于考证型的“说文学”著作,因此不同于以贮存汉字形体、标注读音(直音或反切)、提供古今意义为主要目的的备査检用型辞书(如《玉篇》《字汇》《康熙字典》等)。

以今日之眼光,一般不宜将段注和《义证》纳入辞书行列,但是其中围绕本义“二度考证”“二度释义”的方法对近现代以来的辞书编纂确实具有重要影响。

但目前来看,从*本文是国家社科基金重大项目“基于辞书信息数据库的中国汉语辞书理论史研究”(项目编号18ZDA302)阶段性成果。

說文解字第一篇上惟初大極。

道立於一。

造分天地。

化成萬物。

漢書曰。

元元本本。

數始於一。

凡一之屬皆从一。

一之形。

於六書爲指事。

凡云凡某之屬皆从某者、自序所謂分別部居、不相襍廁也。

爾雅、方言所以發明轉注假借。

倉頡、訓纂、熹及凡將、急就、元尚、飛龍、聖皇諸篇。

僅以四言七言成文。

皆不言字形原委。

以字形爲書。

俾學者因形以考音與義。

實始於許。

功莫大焉。

於悉切。

古音第十二部。

○凡注言一部、二部、以至十七部者。

謂古韵也。

玉裁作六書音均表。

識古韵凡十七部。

自倉頡造字時至唐虞三代秦漢、以及許叔重造說文曰某聲、曰讀若某者。

皆條理合一不紊。

故旣用徐鉉切音矣。

而又某字志之曰古音第幾部。

又恐學者未見六書音均之書。

不知其所謂。

乃於說文十五篇之後。

附六書音均表五篇。

俾形聲相表裏。

因耑推究。

於古形、古音、古義可互求焉。

計切。

古音第十六部。

古文帝。

古文諸丄字皆从一。

篆文皆从 。

古文上字。

古文从一。

小篆从古文上者。

古今體異。

必云 古上字者。

明非 字也。

徐鍇曰。

古文上兩畫、上短下長。

一二之二、則兩畫齊等。

䇂俗本䇂下有言。

非也。

言从䇂。

舉䇂可以包言。

示辰龍童音?皆从古文上。

古文示作?。

古文禮作?。

古文辰作?。

此古文从一、小篆从 之證。

然則古文以一爲二。

六書之假借也。

旁溥也。

司馬相如封禪文曰。

㫄魄四塞。

張揖曰。

㫄、衍也。

廣雅曰。

㫄、大也。

按㫄讀如。

與溥雙聲。

後人訓側。

其義偏矣。

从 。

闕。

闕謂从?之說未聞也。

李陽冰曰。

?象㫄達之形也。

按自序云。

其於所不知。

葢闕如也。

凡言闕者。

或謂形、或謂音、或謂義。

分別讀之。

方聲。

凡徐氏鉉鍇 本不同、各从其長者。

如此處鍇作方聲闕。

闕字在方聲下。

於未聞从?之說不瞭。

故不从之是也。

後不悉注。

步光切。

十部。

古文㫄。

以許說推之。

亦小篆从二、古文从一也。

亦古文㫄。

李斯改一爲二。

則爲小篆。

雱籒文。

詩。

雨雪其雱。

故訓傳曰。

雱、盛皃。

卽此字也。

籒文从雨。

衆多如雨意也。

毛云盛、與許云溥正合。

今人不知㫄雱同字。

音讀各殊。

古形古音古義皆廢矣。

段玉裁《说文解字注》义例辑略(一)杜道生编著【編者按】杜道生先生(1912—2013),四川樂山人,四川師範大學教授。

杜先生教授漢語言文字學五十多年,於《説文解字》特用功力。

杜先生積四十多年讀段注之力,撰《段玉裁〈説文解字注〉義例輯略》,盡收段氏書中條例發凡之處519條,手抄匯輯成册,曾在川師《漢語大字典》編寫組内部使用。

今以杜先生手抄稿複印本爲底本繁體排印,於本刊連載,以饗讀者。

四川師範大學文學院2015級10班王睿、潘美和2016級11班李若涵同學協助本文録入,2017級研究生王欣璐協助校對,在此表示感謝。

前言“義例”一詞,見册内之352條,及374、395。

此爲讀注摘録,主觀綴集,未投鑽研之工夫,只有抄寫之瑣事。

一九七九年,經四川師範學院副院長冉友僑教授,即《漢語大字典》副主編、四川第二編寫組組長,與副組長方夏講師看到後,曾在本編寫組油印二百多份,供組内使用。

近三年時間,僅增補按注少許部分,記在底稿上。

在使用中,擬了“分類檢閲表”。

這次隨墨書之稿掃描印製,大抵與油印稿相同。

現在《説文段注》廣泛發行,謹以此稿相助學習,亦爲川師中文系漢語言文學研究室積累資料之一。

杜道生抄録《漢語大字典》四川第二編寫組印一九八二年三月分類檢閲表從十五篇叙文抄起,再從一篇至十四篇。

一條之内談到幾個條例,號碼因出現幾次。

一、本字本義1153645505158101161184209238261264292310317 321331333340343348352357358265373382383385388394 396399401405410411413414415418427435441442452455 457458467470489493497500503509514518二、古今字51131175192194196202204206221222229231260265 284286288299305319323326353357373375376394412427439440452464472513516三、方言俗字190102105133208222239262276278305313316318 323353369375396407418437457466469474475509四、部首(分部)3658697099107109122130140167170176177194203 217218236241251271301354356367370377381384392393 396400402407411423446五、六書3456733556163—687275778693101125128130134 160168203214235244277279281282285292293303331335 336343346361372389448—450459469477478495500501 508519六、訓解376275101121135161178181184188194215219226 227230232238243245246249250251259260264274275288 292302310317327347359364371372375382385388394395 399402409411413—415418419427435437439451—453 455—459465470—474476479501—503506514七、引申假借12—156579111125126161189191200220275287303 317332337351352360376382388389395396405410413414 434439440458461470473486489494509514516519八、引經傳38399294—96111161—164166172182185186188195196201208209212226232246269270289302306311325334 337341342355360366380387408413416417431436454—456461477491496498501502504506510511516517九、傳注字書不同132240246259264283288297309317337359362382405 419435455456467510十、訓詁考源流得失63110255274—276283288297298302303310344347 352357359364373376382394399400401427435438439451 457458465467468496515十一、音韻598897118136187202270287291294316318323345 360372407440十二、當爲讀爲讀如(讀若)8087—89(或爲97)115186205220308309348379415 437452470507十三、省聲81136153169183237299372十四、古有以聲不以義者399(372)取其聲473500(399)十五、古傳注多不言名103213327344419443言案295言或308386言所謂380十六、從某爲爲某之屬108115154252338339368391十七、合二字成文104141157234257258375398399409439476479484十八、附見之例、難定正體或體109113281290299313314392463464十九、析言、渾言158459468二十、複字119135385390419二十一、言“許書之義例”352374395二十二、稱“一曰”例788391139145180193197199213233二十三、言令102307316321329二十四、言所以198216224248304二十五、言、言意171246267371383494二十六、言“某之言某”987350389415434439下補440486二十七、言猶10174204207239283言亦106二十八、古書“也”“皃”二字多爲互譌123二十九、或因形近相借126200三十、地名142147160162202316319—329420422424—428433466三十一、糾許151176183295296348445447460471475493499三十二、訂徐74100423三十三、改動90168169235324471501三十四、山海經有出於漢人者431摘録《説文釋例·序》一段王筠字菉友今天下之治説文者多矣,莫不窮思畢精以求爲不可加矣。

焉。

“于”当作“於”,“泰”当作“⼤”。

“封⼤⼭者七⼗⼆家”,见《管⼦》、《韩诗外传》、《司马相如封禅⽂》、《史记封禅书》。

《封禅书》⽈:“古者封泰⼭禅梁⽗者七⼗⼆家,⽽夷吾所记者⼗有⼆焉,⽆怀⽒、虙羲⽒、神农、炎帝、黄帝、颛顼、帝俈、尧、舜、禹、汤、周成王也。

”《援神契》⽈“三皇⽆⽂”。

⽽⽆怀、虙羲在五帝前,曷云:“有⽂字乎?”五帝以前,亦有记识⽽已,⾮必成字。

黄帝以下,乃各著其字,故檃桰之⽈“七⼗⼆代,靡有同焉”。

《周礼》:⼋岁⼊⼩学,《⼤戴礼保傅篇》⽈:“古者,年⼋岁⽽出就外舍,学⼩艺焉,履⼩《周礼》:⼋岁⼊⼩学,节焉;束髪⽽就⼤学,学⼤艺焉,履⼤节焉。

”卢景宣注⽈:“‘外舍’、‘⼩学’谓虎门师保之学也;‘⼤学’,王宫之东者;‘束髪’,谓成童。

”《⽩虎通》⽈:“⼋岁⼊⼩学,⼗五⼊⼤学是也。

此⼤⼦之体。

”《尚书⼤传》⽈:“公卿之⼤⼦,⼤夫元⼠嫡⼦,年⼗三始⼊⼩学,见⼩节⽽践⼩义;年⼆⼗⽽⼊⼤学,见⼤节⽽践⼤义。

此世⼦⼊学之期也。

”⼜⽈:“⼗五始⼊⼩学,⼗⼋⼊⼤学,谓诸⼦性晚成者。

⾄⼗五⼊⼩学,其早成者,⼗⼋⼊⼤学。

”《内则》⽈:“⼗年出就外傅,居宿於外。

学书计者,谓公卿以下敎⼦於家也。

”⽟裁按:《⾷货志》⽈:“⼋岁⼊⼩学,学六甲、五⽅、书计之事。

”《⽩虎通》⽈:“⼋岁毁齿,始有识知,⼊学学书计。

”许亦⽈:“《周礼》‘⼋岁⼊⼩学’皆是泛⾔敎法,⾮专指王⼤⼦。

《内则》六年敎之数与⽅名,已识字已知算矣。

⾄⼗岁乃就外傅,讲求六书之理、九数之法,故⽈⼗年学书计,与他家云‘⼋岁⼊⼩学’异保⽒教国⼦先以六者,所传不同也。

”《周礼》⽆“⼋岁⼊⼩学”之⽂,因保⽒并系之《周礼》。

保⽒教国⼦先以六书。

《周礼》保⽒敎国⼦六艺,五⽈“六书”。

“国⼦”者,公卿、⼤夫之⼦弟。

师⽒敎之,保⽒养书。

之,⽽世⼦亦齿焉。

“六书”者,⽂字、声⾳、义理之总汇也。

有“指事”、“象形”、“形声”、“会意”,⽽字形尽於此矣。

字各有⾳,⽽声⾳尽於此矣。

yǎn,yàn形体演变:异体字:许慎《说文》:(上古,2007,p639)匿也。

从匸妟聲。

於蹇切段注:(上古,1981,p635)匽:匿也。

匽之言隱也。

周禮宮人。

爲之井匽。

鄭司農云。

匽、路廁(cì)也。

後鄭云。

匽豬謂下之池畜水而流之者。

按二說皆謂隱蔽之地也。

从匸xi。

妟聲。

於蹇切。

十四部。

1.“周禮宮人。

爲之井匽。

”《周禮·宮人》為其井匽,除其不①蠲(juān),去其惡臭。

井,漏井,所以受水②潦(lǎo)。

蠲猶絜也。

③詩云:“吉蠲為饎。

”鄭司農云:匽,路④廁(cì)也。

玄謂匽⑤豬,謂霤下之池,受畜水而流之者。

(十三經注疏,清嘉慶刊本/阮元校刻,中華,2009,p1454)(1)蠲(juān):馬蠲也。

馬蠲也。

从虫、目,益聲。

纽,象形。

《明堂月令》曰:“腐艸爲蠲”。

古玄切。

許慎《說文》(上古,2007,p668)蠲:馬蠲也。

馬蠲亦名馬蚿。

亦名馬蚈。

亦名馬蠸。

見呂覽仲夏紀、淮南時則訓高注。

而爾雅釋蟲蛝(xián)、馬䗃。

郭注。

馬蠲蚐。

俗呼馬 zhu)。

方言曰。

馬蚿大者謂之馬蚰。

蚰同字也。

莊子謂之蚿。

多足蟲也。

今巫山夔州人謂之艸鞵絆。

亦曰百足蟲。

茅茨陳朽則多生之。

故淮南、呂覽皆曰腐艸化爲蚈。

高注曰。

蚈讀如蹊徑之蹊是也。

其注淮南云。

一曰熒火。

乃備異說。

鄭注戴記腐艸爲熒曰。

熒、飛蟲、熒火也。

葢非古文古說。

从虫。

象形。

不云从蜀者。

物非蜀類。

又書無蜀部也。

益聲。

益聲在十六部。

故蠲之古音如圭。

韓詩。

吉圭爲饎。

毛詩作吉蠲。

蠲乃圭之叚借字也。

唐詩。

水搖文蠲動。

亦尙讀如桂。

音轉乃讀古懸切。

朙堂月令曰。

腐艸爲蠲。

許所據者古文古說。

段玉裁《說文解字註》(上古,1981,p665)(2)潦(lǎo):雨水大皃。

从水尞聲。

盧皓切。

許慎《說文》(版本頁碼)潦::雨水也。

各本作雨水大皃。

今依詩采蘋正義、文選陸機贈顧彥先詩注、衆經音義卷一訂。

曲禮釋文亦曰。

雨水謂之潦。

雨水、謂雨下之水也。

左傳曰。

水潦將降。

召南。

于彼行潦。

傳曰。

行潦、流潦也。

按傳以流釋行。

服注左傳乃云道路之水。

趙注孟子乃云道旁流潦。

以道釋行、似非。

潦水流而聚焉。

故曰行潦。

不必在道旁也。

段玉裁《說文解字註》(上古,1981,p557)(3)《诗.小雅.天保》:吉蠲為饎(xī),是用孝享。

吉,善蠲絜也;饎,酒食也;享,獻也。

箋云:謂將祭祀也。

蠲,古玄反,舊音堅。

饎,尺志反。

享,許丈反。

(十三經注疏,清嘉慶刊本/阮元校刻,中華,2009,p880)(4)廁cì:清也。

从广則聲。

初吏切。

許慎《說文》(版本頁碼)廁:淸也。

淸圊(qīng)古今字。

釋名曰。

廁言人雜廁在上非一也。

或曰溷(hùn)【混、渾】言溷濁也。

或曰圊言至穢之處。

宜常修治使潔淸也。

按凡云雜廁者、猶云溷雜。

急就篇、說文敘皆曰分別部居不雜廁是也。

古多假廁爲側。

如史記張釋之傳北臨廁、漢書汲黯傳上踞廁視之是也。

从广。

則聲。

初吏切。

一部。

段玉裁《說文解字註》(上古,1981,p444)(5)①豬:豕而三毛叢居者。

从豕者聲。

陟魚切。

許慎《说文解字》②豬:豕而三毛叢凥者。

凥舊作居。

今正。

三毛叢凥、謂一孔生三毛也。

說見蘇頌本艸圖經犀下(没找到)??。

今之豕皆然。

从豕。

者聲。

陟魚切。

五部。

段玉裁《說文解字註》(上古,1981,p454)③豬:水停聚的地方,後作“瀦”(漢語大字典,四川辭書出版社、湖北辭書出版社,1989,p3616)字形演变:异体字:医:盛弓弩矢器也。

从匸从矢。

《國語》曰:“兵不解医。

”於計切。

许慎《说文》(上古,2007,p640)医:①臧弓弩矢器也。

臧各本作盛。

今依廣韵。

此器可隱藏兵器也。

从匸、矢。

會意。

②矢亦聲。

小徐有此三字。

於計切。

十五部。

春秋國語曰。

兵不解医。

③齊語文。

今國語作翳。

叚借字。

韋(韋昭)曰。

翳所以蔽兵也。

按古翳隱、翳薈字皆當於医義引申。

④不當借華葢(gài)字也。

翳行而医廢矣。

段注(上古,1981,p635)(1)《新校互注宋本廣韻》(上海人民出版社,2008,P375)(2)徐鍇《說文系傳》(中華書局,1987,P249)(3)《国语正义》巴蜀书社,1985,(P596)翳:《新校互注宋本廣韻》(上海人民出版社,2008,P375)翳:華蓋也。

从羽殹聲。

於計切。

華葢也。

許慎《說文》形體演變:異體字:匹:四丈也。

从八、匸。

八揲一匹,八亦聲。

普吉切。

許慎《說文》(上古,2007,p640)匹:四丈也。

按四丈之上當有布帛二字。

①襍記曰。

納幣一束。

束五兩。

兩五尋。

鄭曰。

納幣謂昏禮納徴也。

十箇爲束。

貴成數。

兩兩合其卷。

是謂五兩。

八尺曰尋。

五兩、五尋、謂每兩五尋則每卷二丈也。

合之則四十尺。

今謂之匹。

猶匹偶之云與。

②周禮。

凡嫁子、娶妻。

入幣䊷帛無過五兩。

鄭曰。

五兩、十端也。

每端二丈。

按二丈爲一端。

二端爲兩。

每兩爲一匹。

長四丈。

五兩則五匹爲一束也。

凡古言束帛者、皆此制。

③凡言匹敵、匹耦者、皆於二端成兩取意。

凡言匹夫、匹婦者、於一兩成匹取意。

兩而成匹。

判合之理也。

雖其半亦得云匹也。

馬稱匹者、亦以一④牝(pìn)一牡離之而云匹。

猶人言匹夫也。

按字之本義有難定者。

如襍記注今謂之匹、猶匹偶之云與。

是以匹偶爲本義。

而帛二兩爲引申之義也。

與許說迥異。

四丈爲匹之云。

三代時經傳不見。

其字从八。

八者、別也。

夫婦有別。

故謂之匹。

从匚。

亦取別嫌明微意與。

鄭意或當如是。

从匸八。

謂八之數隱其中。

會意。

⑤八揲(shé)一匹。

說从八之意。

揲者、閱持也。

閱持者、更迭持之而具數也。

筮者揲之以四。

此揲之以八。

八尺者五而得四丈。

故其字从八。

所以揲之以八者、度人之兩臂爲尋。

今人於布帛猶展兩臂度之也。

八亦聲。

古音八讀如必。

普吉切。

十二部。

段注(上古,1981,p635)(1)納幣一束。

束五兩。

兩五尋。

鄭曰。

納幣謂昏禮納徴也。

十箇爲束。

貴成數。

兩兩合其卷。

是謂五兩。

八尺曰尋。

五兩、五尋則每卷二丈也。

合之則四十尺。

今謂之匹。

猶匹偶之云與。

(十三經注疏,清嘉慶刊本/阮元校刻,中華,2009,P3403)(2)凡嫁子、娶妻。

入幣純帛無過五兩。

(十三經注疏,清嘉慶刊本/阮元校刻,中華,2009,P1580)①䊷:【玉篇】同緇。

【禮·檀弓】爵弁絰䊷衣。

【釋文】䊷,本又作緇。

又與純同。

【詩·召南·傳】昏禮䊷帛不過五兩。

【釋文】䊷,依字糸旁才,後人遂以才爲屯,因作純,非。

(同文書局原版,P915)(3)匹敵、匹耦:都有相當的義項(4)牝:畜母也。

从牛匕聲。

《易》曰:“畜牝牛,吉。

”毗忍切。

許慎《說文》牡:畜父也。

从牛土聲。

莫厚切。

許慎《說文》(5)揲(shé):按定数更迭数物,分成等分。

古代多用于数蓍草占卦,以卜吉凶。

揲之以四,以象四时。

——《易·系辞》fānɡ形體演變:異體字:匚:受物之器。

象形。

凡匚之屬皆从匚。

讀若方。

籒文匚。

府良切。

許慎《說文》。

(上古,2007,p640)匚:受物之器。

此其器葢正方。

文如此作者、横視之耳。

直者其底。

横者其四圍。

右其口也。

①廣韵曰。

或曰受一斗曰匚。

按囗(wéi,guó)部云。

囿、規也。

今人皆作圜、作圓。

方、本無正字。

故自古叚方爲之。

依字、匚有榘形。

固可叚作方也。

象形。

凡匚之屬皆从匚。

讀若方。

府良切。

十部。

段注(上古,1981,p635)(1)周祖謨《廣韻校本》中華書局,1960。

匠:木工也。

从匚从斤。

斤,所以作器也。

疾亮切。

許慎《說文》匠:木工也。

工者、巧飭(chì)也。

百工皆稱工、稱匠。

獨舉木工者、其字从斤也。

以木工之偁引申爲凡工之偁也。

从匚斤。

會意。

疾亮切。

十部。

斤、逗。

所㠯作器也。

說从斤之意。

匚者、榘也。

(1)飭:徐鍇《說文系傳》(中華書局,1987,P266)qiè形体演变:异体字:匧: 藏也。

从匚夾聲。

苦叶切。

篋,匧或从竹。

许慎·徐鉉《说文》:(上古,2007,p640)匧:①椷(hán)臧也。

小徐本如是。

大徐無椷字。

木部椷下曰。

匧也。

是二篆爲轉注。

臧字似②衍(衍文)。

玉篇作緘也。

乃椷之誤。

③若文選應璩百一詩、任昉哭范僕射詩李注皆引說文篋、笥也。

此則所據本不同。

自當以小徐本爲善耳。

④戰國策。

乃夜發書。

陳篋數十。

从匚。

夾聲。

苦叶切。

八部。

匧或从竹。

⑤按廣韵曰匧、藏也。

篋、箱篋也。

分一字爲二。

而刪去椷字之所䌛(yɑo)也。

段注:(上古,1981,p636)(1)椷(hán):箧也,從木咸聲,臣鍇曰木篋也,函屬,于咸反。

徐鍇《說文系傳》(中華書局1987,P115)椷:钌也。

从木咸聲。

古咸切。

许慎《说文》椷:篋也。

匚部曰。

匧、笥也。

竹部曰。

笥、飯及衣之器也。

方言。

椷、杯也。

與許異。

漢天文志。

閒可椷劒。

蘇林曰。

椷、音圅。

容也。

此假椷爲含也。

從木。

咸聲。

古咸切。

七部。

段玉裁《說文解字註》(2)匧:口頰切,緘也,或作篋。

顧野王《玉篇》(中國書店,1983,p310)椷:一本作緘。

《禮記·喪大記》“大夫士以咸”鄭玄注“咸作為椷”陸德明釋文。

(《故訓彙纂》,商務印書館2003,P1127)所以“椷和緘”在唐及唐以前是可以通用的。

并不是段玉裁所說的“玉篇作緘也。

乃椷之誤。

”臧:古咸、胡缄二切,木名,又杯也,匧也。

顧野王《玉篇》(中國書店,1983,p236)(3)应璩[qú]《百一》“文章不經國,筐篋無尺書”《文選》上海古籍出版社,1986,P1015。

任昉《哭范僕射》“已矣平生事,詠歌盈篋笥”《文選》上海古籍出版社,1986,P1100。

(4)“乃夜發書,陳篋數十”“篋”鮑本“篋,藏也”劉向《戰國策》(上古,1998,P85)(5)匧:khep [ kʰep˧ ] ‖ [ kʰeːb ] 苦協切,入怗谿‖夾聲盍2部匧藏也。

《宋本廣韻》第541頁第035個字。

篋:篋、箱篋《新校互注宋本廣韻》(上海人民出版社,2008,P541)kuāng形體演變:異體字:匡:飲器,筥也。

从匚(fāng)㞷(kuang)聲。

筐匩(kuāng)或从竹。

去王切。

許慎《說文》(上古,2007,p640)匡:飯器。

句。

①小徐有也字。

筥(jǔ)也。

謂卽筥也。

竹部曰。

筥、䈰(shɑo)也。

䈰一曰飯器。

容五升。

䈰有三義。

而筥匡取此一義耳。

匡不專於盛飯。

故詩采卷耳以頃匡、求桑以懿匡。

匡之引申叚借爲匡正。

小雅。

王于出征。

以匡王國。

傳曰。

匡、正也。

葢正其不正爲匡。

凡小不平曰匡剌。

革其匡剌亦曰匡也。

詩有頃匡。

謂匡之半淺半深不平者。

故謂之頃。

所謂匡剌也。

匡剌見攷工記注。

从匚。

㞷聲。

去王切。

十部。

匩或从竹。

今人亦分匡筐爲二義。

段玉裁《說文解字註》(上古,1981,p636)(1)徐锴《说文系传》(中華書局1987,P249)yí形體演變:異體字:匜:似羹魁,柄中有道,可以注水。