能说文解字注解释

- 格式:doc

- 大小:61.50 KB

- 文档页数:1

东汉许慎的《说文解字》作为中国的第一部字书,是研究古代语言文字的重要著作,历朝历代的研究者不乏其人。

然而,直到《说文解字》面世千余年之后的清朝,《说文解字》学研究才被推至顶峰。

究其原因,是由于训诂学在清朝时期的兴盛所致。

清朝之前,元代的国家统治阶级崇尚武功而轻视文治;明朝的学风空虚,士人学子向壁虚造,导致了两个朝代的训诂学处于低潮时期。

清朝的统治者虽然实行了残酷的思想文化禁锢措施,但也使得学者们整日沉迷于旧书之中,研究清朝之前的古代文化;再加上与外界交流增多,西方的科学文化传入,以及本国音韵学研究兴盛,使得训诂学的研究达到了前所未有的顶峰。

《说文解字注》便是在这一历史背景之下产生的。

段玉裁本人精通音韵学和训诂学,因此,《说文解字注》能够突破前人研究《说文解字》的局限,将《说文解字》学和训诂学引向新的领域。

一、训诂学的含义训诂原本是中国的传统学科“小学”中的一个科目。

最初,训诂古文的目的是为了疏通经义,阐释文意。

时至今日,训诂学训诂的对象已经不再局限于古代的经典文献。

郭在贻在《训诂学》中给“训诂”二字的定义是:“训有顺释之意,诂有古言之意……训诂也正是顺释古代语言的意思。

”从这里我们可以看出,在现代汉语中,训诂的范围已经把所有的古代汉语语言囊括在内了,而不再只是对古代经典文献进行训诂。

现代意义上的训诂学真正建立起来的时间是在清末民初时期,黄侃最早把训诂学定义为:“真正之训诂学,即以语言解释语言。

初无时地之限域,且论其法式,明其义例,以求语言文字之系统与根源也。

”从里面我们可以总结出三个方面的内容,首先是训诂学的研究对象是语言,没有了“时地之限域”,其次是总结出这些语言的理论(“法式”)和方法(“义例”),最后是探求语言文字的系统以及根源。

总结前人的观点,训诂学就是以解释语言为目的,总结语言的理论和方法,探求语言的系统以及根源的学科。

二、段玉裁的训诂原则段玉裁之前的学者们训诂《说文解字》,主要采用了传统的形训和义训两种训诂手法,这种做法在本质上看,是以一种孤立的训诂方式对《说文解字》中的汉字进行训释。

《说文解字》简介两汉时期是我国语言文字学的成型时期,国家的统一,社会的发展,经济的繁荣,学术思想的争鸣,尤其汉代崇尚经学,全都促进了语言学的发展。

这一时期,语言学家及语言学著作蜂出,许慎《说文解字》便是其中一部。

以下我便从四个方面对《说文解字》进行简要介绍:一、《说文解字》作者及成书年代:作者许慎,字叔重,东汉汝南召陵人。

东汉经学家,文字学家,漯河市召陵区许庄村人,生于约公元58年,卒于147年,约92岁。

许慎属古文学派,从师于古文经学大师贾逵,古文修养基础深厚,他创作《说文》与跟贾逵学习古文经有很大关系。

范晔《后汉书〃儒林传》载:‚慎性实笃,少博学经籍,马融常推敬之。

时人为之语曰:‘五经无双许叔重’。

‛许慎《说文》后叙称永元十二年(公元100年)始着《说文》贾逵尚在世。

汉安帝永初四年(公元114年)与马融,刘珍及博士议郎五十余人在东观校五经,诸子和史传‚以文字未定未奏上‛,至其子许冲建光元年(公元121年)献书。

前后历经二十二年,惨淡经营,可见许慎为成就此书花费了半生心血。

《说文解字》简称《说文》(成书于洛阳),(汉)许慎撰。

成书于东汉和帝永元十二年(100年),此书作于和帝永元二年,历时21年,直到安帝建光二年(121年)才告完成。

是我国第一部系统的分析字形和考究字源的字书,也是世界上现存最古的字书之一。

许慎在病中遣其子许冲将此书献给皇帝。

二、《说文解字》的主要内容:《说文》不仅是一部古代文字学大典,而且也是一部‚天地鬼神、山川草木、鸟兽昆虫、杂物奇怪〃王制礼仪,世间人事〃莫不毕载‛(许冲《上(说文解字)表》语)的百科全书。

《说文》涉及天地、鬼神、山川、草木、鸟兽、昆虫、礼仪等,因而具有百科全书的性质,史料价值极高。

它不仅有助于学习和研究中国文字的音、形、义,了解中国文字的起源、发展和演变,也适合于了解和爱好中国文字学的读者阅读。

《说文》十四卷,又叙目一卷为十五卷,每卷分上、下共三十卷,收字9353,又重文1163,注文约十三万余字。

《说文解字注》在词义引申研究上的贡献:说文解字注段玉裁pdf摘要:《说文解字注》是我国传统语言学中一部体大精思之作,段玉裁在阐明许慎所讲本义的基础上,认识到了词义引申现象,为后人建立起完整的词义引申系统作出了巨大的贡献。

本文从四个方面阐述了段氏在词义引申研究上做出的贡献,希望为我们研究词义引申提供一些值得借鉴的方法。

关键词:《说文解字注》词义引申贡献以往有学者认为,段玉裁的《说文解字注》(以下简称《段注》)谈引申不过是随文注释,相互之间缺少联系,没有系统和规律可言。

这是不对的。

宋永培曾指出:“他不但能够大规模地研究与说解汉语词义引申,而且能够从中初步揭示词义引申现象的系统性,总结相应的理论和规律。

”[4]段氏看到了本义与引申义之间密切关系,开创了对词的本义及其引申义系统研究的新方法,即:“以汉字的形体为依据,探求词的本义;以词的本义为核心,推求词义的引申线索,重建每一个汉字的词义系统。

这对汉语词汇系统的研究具有深远的意义。

”[5]《段注》在词义引申研究方面的贡献主要有以下几点:一、《段注》在证明许慎所讲本义的基础上,还揭示了很多词的引申义,而且一般都说明了引申的理据,即为什么会有这样的引申,这不仅便于读者理解掌握每个词的词义系统,而且还为后代字典的编辑提供了极为丰富的参考资料。

《段注》在阐明词的引申义时,有明说的,也有暗说的。

据学者统计,其中明确指出“引申(伸)”的就有1083条,占说文词条总数的11%。

如“气,云气也”。

注:“气本云气,引申为凡气之称” (《段注》二0上);“每,草盛上出也”。

注:“按每是草盛,引申为凡盛。

”(《段注》二一下)。

除此之外,他还运用了一些其他的术语来说明引申义,有“此其引申之义”、“”引申假借、“引申借为”、“因以为”、“故”等等。

如“葩,华也。

”注:“葩之训华木者,?木花也,亦华丽也。

?木花最丽,故凡物盛丽皆曰华。

”段氏对所注多数引申义都能说明其引申理据,他说明引申理据的方法主要有四种,即直接说明、阐明本义、举出类证、援引他说。

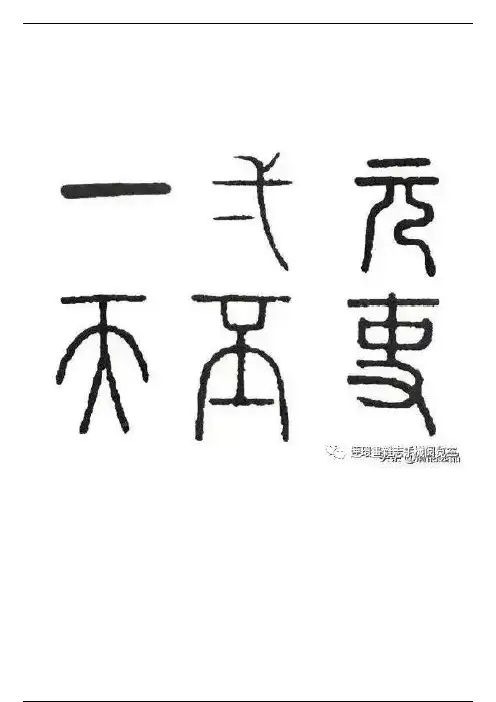

(清韵逸品) 連環畫雜志手機阅览室《说文解字》的第一个汉字:“一”,相关的字如下:(最初的几个字)在中国文化里, “ 一” 不仅仅是数字的开始, 也代表万物起源, 因为跟“天”、“地”、“神灵”有关的汉字都具有这个符号。

先秦典籍里称:“万物本于一”,早期的中国人,在造字之初,即把一列为所有汉字的起始点,《礼记》里说:“万物本乎天,人本乎祖,此所以配上帝。

”这是儒家的起源说,即“天生万物”,“天生蒸民”。

而“天”起源于“一”,在古文字里,“一”也有“天”的意思,有时,“一”也有“地”的意思这个后面会陆续提到。

(一)《说文解字》里说:“惟初太极,道立于一,造分天地,化成万物。

凡一之属皆从一。

”古人认为,天地是从一开始的,“一”蕴藏着无限大的能量,从无到有,自然界的万事万物都由“一”生出。

后面大量的汉字跟“一”有关系,遇到的时候再说。

同时代表数字,一横就代表数字一,同理,二横就代表数字二(注意上下两横必须是一般长短,否则就变成会意字的“上”或“下”了。

)三横就代表数字三,四横就代表数字四。

(一的古文写法)凡是在《说文解字》中注明”古文“的,比如“古文某'字样的,就是该字的古文写法,比如上图,《说文解字》里说“古文一”,其实就是古文“一”字的写法,这个字,现在会计们还偶尔用它,是汉字“一”的大写写法,与“壹”有相同意义,其实,这个写法古文就是这样写的,并不是现代新产生的新写法。

(元)《说文解字》称:“元,始也。

从一,兀声”,始,指万事万物的发源。

”《说文解字注》徐锴说“不当有‘声’字”,似乎这里不该有这个“声”字,这一句只是解释“元”字的组成,即上面一个“一”,下面一个“兀”,并不标明这个字的读音,但他后来又说凡是《说文解字》里标明“从某、某声“者,都是”六书“造字法里的”形声“字,至于这个字的读音,他称是“愚袁切”,即愚字的声母,袁字韵母及声调,读yuan二声。

除了万物起源的字义外(“元凶”、“元旦”、“元年”就是用的这个字义),这个字还有“头部”的意思,比如后来我们说的“元首”,还有“上天”的意思,如“元神”,“元命”。

古文名词解释1.说文解字《说文解字》东汉许慎编,这部书是中国文字学奠基之作,也是第一部系统完备的字典,共收字九千三百五十三个,另有重文一千一百六十三个,分析小篆字形,说明了汉字的结构和发展情况。

2.《说文》四大家《说文》四大家:清代以研究《说文解字》著称的四位学者——段玉裁《说文解字注》(简称《段注》),桂馥《说文解字义证》,王筠《说文释例》、《说文句读》,朱骏声《说文通训定声》。

3.《说文解字注》段玉裁注的《说文解字注》阐发了蕴藏于《说文解字》内的体例,使简奥的原本呈现出清晰的脉络,有利于后人学习、研究。

在考求字义时,注重形、音、义的互相推求,综合分析,于许慎析义的基础上,大加扩展,旁征博引,所引之书达226 种之多。

所以本书在语言学、文字学、词汇学、词义学等方面的成就是卓著的。

4.《说文通训定声》《说文通训定声》凡18卷,是一部按古韵部改编《说文解字》的书。

全书以谐声声符为纲,按音分别归属古韵十八部。

同从一声符孳衍的字都联缀在一起,秩然有序。

每字之下,先释《说文》本训,引群书古注为证,即所谓说文;次陈述字的引伸义和因文字假借而产生的假借义,即所谓通训;最后举出上古韵文中的用韵来证明古音,凡同韵相押叫做古韵,邻韵相押叫做转音,阐明字音,即所谓定声。

这3部分的主要部分是通训,对研究词义的发展和转变大有帮助。

5.甲骨文p30甲骨文是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。

甲骨文主要是指殷商时代契刻在龟甲兽骨上的文字,主要用于占卜,因而称为“卜辞”。

19世纪末年,在殷代都城遗址(今河南安阳小屯)被发现,又称为“殷墟文字”、“殷契”。

6.金文p32金文又称为钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸(少数是刻)在青铜器物上的文字。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词,所以过去又叫作“钟鼎文”。

所谓青铜,就是铜和锡的合金。

中国在夏代就已进入青铜时代,铜的冶炼和铜器的制造技术十分发达。

名词解释:1 谓:使用这个术语的时候,被解释的词放在前面。

它往往用来表示以一般释特殊或以具体释抽象。

“谓”相当于“指的是”或“说的是”。

2谓之:“谓之”和“曰”、“为”的作用一样,可以任用其一。

即今叫做常用示意或以分辨同义词或近义词。

3曰:相当于现代的“叫”或“叫做”。

使用这些术语时,被解释的词在词的后面。

4 读为(读曰)这术语表示用本字说明假借字时或用于注音。

5读若(读如)这术语多用于拟声注音。

段玉裁说:“读如、读若者,拟其音也,古无反切,故为比方之词。

6 之言(之为言):这术语和前面讲的“言”不同。

使用这术语时,必然是“声训”:除了释义之外,释者和被释者之间有时是同音的关系,有时是双声叠韵的关系,与词义的推原有关。

其格式为“某之言某也”。

浑言、析言:浑言,笼统地说;析言,具体地说,这是指出同义词的共同义和区别义时所用的术语。

破读、读破:用本字去改读古书中的通假字,称为“破”。

7训诂:以今语言释古语言之谓也。

或曰:以今语言释语言之谓。

凡以今通古皆曰训诂。

训者,顺也,诂者,古也。

训诂者,谓训顺古语言而通释之也。

8训诂学:今人求古语,或后人求前人语言真义之专门学问。

或曰中国传统小学之语义学分支。

亦为真正语义学之理论体系也。

训诂学之性质实为求真语言、真语义之真正学术或基础学术也。

9疏(正义):不仅解释正文,而且还给前人的注释作注解。

这种注释一般叫做"疏”,也叫做"正义”。

10传、笺:毛传、郑笺的"传”和”笺”,当时都各有特定的意义。

”传”指阐明经义;”笺”有补充和订正毛传的意思,一方面对毛传简略隐晦的地方加以阐明,另一方面把不同于毛传的意见提出,使读者可以识别.11音义:既解释词义,又为文献注音。

12转语:指因时、地不同或其他原因而音有转变的词。

13互文:这个术语,说明上下文有互相交错补充的情况,必须合起来理解,意思才完整。

“互文”又叫“互言”、“互辞”、“互语”、“互文见义”、“参互见义”。

浅述段玉裁及《说文解字注》作者:孙瑾来源:《青年文学家》2013年第26期摘要:段玉裁,乾嘉学派的代表人物,清代著名的文字学、音韵学、经学家。

尤其在《说文解字》的研究方面达到了登峰造极的境地。

笔者主要从其生平和代表作《说文解字注》进行略述,以求其他学者研究时起到抛砖引玉之效。

关键词:段玉裁;说文解字注;乾嘉学派作者简介:孙瑾(1984.12.28-),女,河南南阳人,兴义民族师范学院教师,硕士,研究方向:语言学及应用语言学。

[中图分类号]:H08 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2013)-26--02段玉裁,是清代小学家中流砥柱之人物,他在文字学、音韵学、训诂学、校勘学等方面造诣精深。

在清代古音学史中,他的成就独步一时,他在古韵分部和古音理论方面的贡献对清代中后期的古音学研究产生了深远的影响。

但最为人称道的仍是其倾注大量心血浇灌而成的《说文解字注》,它代表了中国语言文字研究的最高峰,被后辈学者推崇为著名的“段注”。

一、段玉裁生平及论著段玉裁(1735——1815),字若膺,号茂堂。

(曾字乔林、淳甫,又号砚北居士、长塘湖居士、侨吴老人)江苏金坛县人,乾隆举人。

段玉裁十二岁时能背诵小学《四字书》、《书》、《易》、《周礼》、《礼记》、《春秋左氏传》及胡安国《春秋传》【1】。

江苏学使者博野尹元孚赞叹“孺子可教”,使其成为邑庠生,并且又当面嘉奖段玉裁以“无锡高氏所注朱子《小学》一部二册”【2】。

段玉裁博览群书,著述宏富,由经学以治小学。

在小学范围内,又从音韵以治文字训诂。

根基充实,深得体要。

所著有《六书音均表》、《诗经小学》、《古文尚书撰异》、《周礼汉读考》、《仪礼汉读考》、《汲古阁说文订》、《说文解字注》及《经韵楼集》、《声韵考》、《重订毛诗故训传》等书。

《六书音均表》在顾炎武《音学五书》和江永(1681~1762)《古韵标准》的基础上剖析加密,分古韵为17部,在古韵学上是一部跨时代的著作。

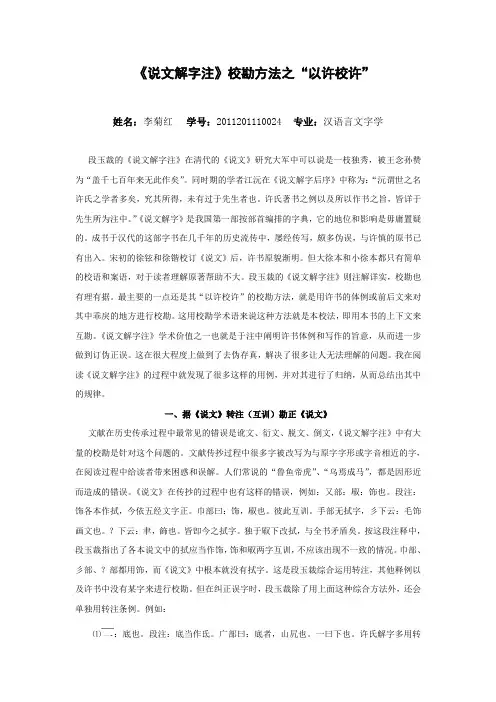

《说文解字注》校勘方法之“以许校许”姓名:李菊红学号:2011201110024 专业:汉语言文字学段玉裁的《说文解字注》在清代的《说文》研究大军中可以说是一枝独秀,被王念孙赞为“盖千七百年来无此作矣”。

同时期的学者江沅在《说文解字后序》中称为:“沅谓世之名许氏之学者多矣,究其所得,未有过于先生者也。

许氏著书之例以及所以作书之旨,皆详于先生所为注中。

”《说文解字》是我国第一部按部首编排的字典,它的地位和影响是毋庸置疑的。

成书于汉代的这部字书在几千年的历史流传中,屡经传写,颇多伪误,与许慎的原书已有出入。

宋初的徐铉和徐锴校订《说文》后,许书原貌渐明。

但大徐本和小徐本都只有简单的校语和案语,对于读者理解原著帮助不大。

段玉裁的《说文解字注》则注解详实,校勘也有理有据。

最主要的一点还是其“以许校许”的校勘方法,就是用许书的体例或前后文来对其中乖戾的地方进行校勘。

这用校勘学术语来说这种方法就是本校法,即用本书的上下文来互勘。

《说文解字注》学术价值之一也就是于注中阐明许书体例和写作的旨意,从而进一步做到订伪正误。

这在很大程度上做到了去伪存真,解决了很多让人无法理解的问题。

我在阅读《说文解字注》的过程中就发现了很多这样的用例,并对其进行了归纳,从而总结出其中的规律。

一、据《说文》转注(互训)勘正《说文》文献在历史传承过程中最常见的错误是讹文、衍文、脱文、倒文,《说文解字注》中有大量的校勘是针对这个问题的。

文献传抄过程中很多字被改写为与原字字形或字音相近的字,在阅读过程中给读者带来困惑和误解。

人们常说的“鲁鱼帝虎”、“乌焉成马”,都是因形近而造成的错误。

《说文》在传抄的过程中也有这样的错误,例如:又部:㕞:饰也。

段注:饰各本作拭,今依五经文字正。

巾部曰:饰,㕞也。

彼此互训。

手部无拭字,彡下云:毛饰画文也。

?下云:聿,飾也。

皆卽今之拭字。

独于㕞下改拭,与全书矛盾矣。

按这段注释中,段玉裁指出了各本说文中的拭应当作饰,饰和㕞两字互训,不应该出现不一致的情况。

1.《说文解字》东汉许慎著,共15卷,后世简称《说文》。

是我国最早的一部通过分析字形探求本意的文字学著作,第一部系统完备的字典。

收字9353个,重文1163个,根据形体结构分为540部首,每字先列小篆,后进行说解,先释字义,后说形体结构,有些还注明字音。

其确立了六书理论,制定了按部首编排字书的体例,对古形音义的研究有重要价值,还记载了古代丰富的文化资料。

2.说文四大家清代是对《说文》的研究达到了鼎盛时期,其中对《说文》进行全面研究的四大家及其作品是:段玉裁的《说文解字注》、桂馥的《说文解字义证》、王筠的《说文句读》和《说文释例》、朱峻声的《说文通训定声》。

其中,前三位文字学家及作品都是注疏《说文》的,旨在探索、阐发许慎的原意,以阐明字的本义为目的,紧扣许书,为许声X,代许立言;而朱俊声则专从假借和引申来研究《说文》,他打破了许慎的540部首的顺序,按照古韵18部排列,全书分为说文、通训、定声三部分,另辟稀径。

3.许叔重许叔重即许慎,许慎字叔重,东汉著名经学家,文字学家,语言学家,中国文字学的开拓者。

有“字圣”之称,有“五金无双许叔重”之誉。

历经21年写成《说文解字》,15卷,收字9353个,重文1163个,按540个部首排列。

是我国第一部通过分析字形探求本义的文字学著作,推究六经之义,十分紧密,是研究上古语言汉字文化的重要资料。

另著有《五金异义》、《XX鸿烈解诂》等书现已失传。

4.《经传释词》清代学者王引之所著,成书于嘉庆年间,是一本着重研究先秦和汉代经传中虚词特殊用法的著作。

全书共释虚词160个,以单音虚词为主;在编排上用音序法中的古声母排列法,按36字母编次;采用因声求义的方法,不限形体;该书在虚词的特殊用法上,引证丰富,解说详备,有不少好的见解。

5.《尔雅》《尔雅》成书于战国末年,全书分19篇,是我国第一部通释词义的训诂专著。

该书是春秋战国时期词语和名物的释义汇编,是用当代通用的语言来解释古语词和方言词。

《说文解字》:东汉许慎所著,是中国第一部说解字义、字形、字音的字典,并首创了部首检字法,分540部首,共收字9353个和1163个重文。

对后代的语言文字研究影响十分深远。

《说文》四大家:清代以研究《说文解字》著称的四位学者——段玉裁《说文解字注》(简称《段注》),桂馥《说文解字义证》,王筠《说文释例》、《说文句读》,朱骏声《说文通训定声》。

《说文解字注》:段玉裁著的《说文解字注》阐发了蕴藏于《说文解字》内的体例,使简奥的原本呈现出清晰的脉络,有利于后人学习、研究。

在考求字义时,注重形、音、义的互相推求,综合分析,于许慎析义的基础上,大加扩展,旁征博引,所引之书达226种之多。

所以本书在语言学、文字学、词汇学、词义学等方面的成就是卓著的。

《说文通训定声》:清代朱骏声著。

该书对每个字的解释包括三部分内容:一是“说文”,列出许书的说解,有时作补充或订正;二是“通训”,朱氏称为“转注”与“假借”,“转注”其实是词义引申,“假借”其实是古音通假;三是“定声”,是以《诗经》、《楚辞》的用韵说明词的古韵,所列“古韵”是指同韵相押,“转音”是指邻韵相押。

甲骨文:又称卜辞、殷墟文字等,主要是指商代契刻在龟甲兽骨上的文字。

金文:又称钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸在青铜器物上的文字。

在青铜器上铸文,始于夏商,盛于两周,延续至秦汉。

作为一个时代独具风格的字体,这里主要是指鼎盛时期的西周金文。

小篆:指秦统一六国后,由李斯等整理大篆和六国文字而确立的秦国官方文字,也是秦始皇统一中国后实行“书同文”政策时颁行的标准字体,也称秦篆。

六书:指中国古代分析汉字构型而总结出来的的六种条例:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

一般认为后两种是用字方法。

异体字:是指在某一历史时期音义完全相同,记词职能也完全一样,只是形体不同的字。

由于时间或地域的关系,人们为同一个词造出两个或更多的字来代表它,形成形体结构相差较大,意义完全相同,在任何情况下都可以互换的字,分化字:由于词义的引申和文字的假借等原因,一个字往往承担着多项记词职能或承担着一个词的多个义项,于是人们使用更多的字形来分担文字的记词职能,其中用来分担汉字记录职能的字形被称为分化字,原有兼多个记录职能的字被称为源字。

古书的注解看注解对于读古书来说是必需的,因此,了解古书注解的体例、方法及其它的局限性,对提高阅读古书的能力是很有帮助的。

我国给古书作注释的历史很长,但较系统的是从秦汉开始,并一直持续到清代。

由于注释的古书从内容到形式都很多,所以,可以从不同的角度对这些书进行分类。

从时间上分有“故注”、有“今注”;从释义的方式上分有随文释义和通释语义;从注释的体例上分有传注体、义疏体和集解体。

笼统的说,注只释经,疏兼释注。

一般,把清代以前训诂学家为古书作的注释,成为“古注”,民国以后对古书作的注释称为“今注”。

一、重要概念注疏:注只解释经(正文),疏不仅解释正文,还解释前人的注释用语。

衍文(衍字):古籍中因传抄、刻印误加的文字。

脱文(脱、夺、夺字):古籍中因传抄、刻印而脱落的文字。

二、释义方式(一)随文释义的注疏随文释义:所释的义常被局限于某种语言环境中,是某一词语在某一书或某一句话中具体意义,与这个词语在别的书或别的句子中的含义不一定相同。

1.注疏名称注疏的名称很多,如:传、说、解、诂、训、笺、注、释、义、疏、音义、章句等。

这些名称,有的名异实同,有的意义微殊,有的可单说亦可连说。

(1)传《说文》:传,遽也。

从人,专声。

辵部:遽,传也。

《尔雅释言》:驲、遽,传也。

按:以车曰传,亦曰驲,以马曰遽,亦曰驿,皆所以达急速之事。

由此引申①由此达彼称为传②以言语递达者亦称传③递达古今之言语者亦称传④解释古今之言语者亦称传。

(2)说《说文》:说,说释也。

释,解也。

《墨子经上》:说,所以明也。

按:说即说明,解释之义,引申为用以解说的词语。

(3)解《说文》:解,判也。

判,分也。

按:解的本义是分析,注解就是分析语义,所以也叫解。

(4)训《说文》:训,说教也。

按:说教即说释而教之。

(5)诂《说文》:诂,训古言也。

孔颖达《诗周南关雎》:诂者,古也,古今异言,通之使人知也。

按:诂,即古言,古义的意思。

(6)笺《说文》:笺,表识书也。

吕忱《字林》:笺者表也,识也。

《说文解字注》关于《说文解字注》:《说文解字注》是中国清代段玉裁所著的字典,于公元1780年开始写作,此书成书于公元1808年,刊行于公元1815年。

主要是清代对《说文解字》进行研究的著作,共三十一卷。

《说文解字注》耗费了段氏毕生的心血,创见颇多,在学界影响深远,反响巨大,王念孙评价为“盖千七百年来无此作矣”。

《说文解字》是东汉古文经学大师许慎的杰作,是中国第一部系统地分析字形、说解字义、辨别声读的字典。

这部书完整地保存了小篆和部分先秦古文字的形体,反映了上古汉语词汇的面貌,集中了汉代训诂学的成就,还蕴涵着丰富的古代社会政治、经济、军事、法律、科技、方言、俗语方面的资料,具有很高的研究价值,因而为后世学者所注重,奉为文字训诂之学的巨著。

《说文解字》成为研究的专门之学,是在唐宋之后。

到了清代,随着汉学的复兴,《说文解字》的研究更加深入,更加自觉而臻于极盛。

由于顾炎武、戴震等人的提倡,学者们认识到研究文字训诂之学对于治学的关系:“以识字为读经之始,以穷经为识义理之途”,因而他们争相研究《说文解字》,并产生了多种研究《说文解字》的著作,如段玉裁的《说文解字注》、桂馥的《说文解字义证》、王筠的《说文句读》和《说文释例》、朱骏声的《说文通训定声》等名家大作。

其中成就最高的要推段玉裁的《说文解字注》和朱骏声的《说文通训定声》了,而段书更在朱书之上。

段玉裁(1735-1815),字若膺,号茂堂,又字乔林、淳甫,又号砚北居士、长塘湖居士、侨吴老人,雍正十三年(1735年)生于江苏金坛县。

段氏原世居河南,宋高宗南渡时,段氏先祖移居金坛,数世行医为业。

到段玉裁时,家道衰落,祖父段文、父亲段世续虽都是饱学之士,却都屡试不第。

段世续只得设馆教书,以维持全家生计。

段玉裁6 岁即从祖父发蒙,11岁从父就读于毗陵连江桥馆舍,受到严格训练。

13岁时,乾隆帝敕各省学政按试,段玉裁从容应对,江苏学政尹元孚极为惊异,对段世续说:“此儿端重,必教之成大器,勿自菲薄也。