[文学研究]张承志清洁的精神

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:3

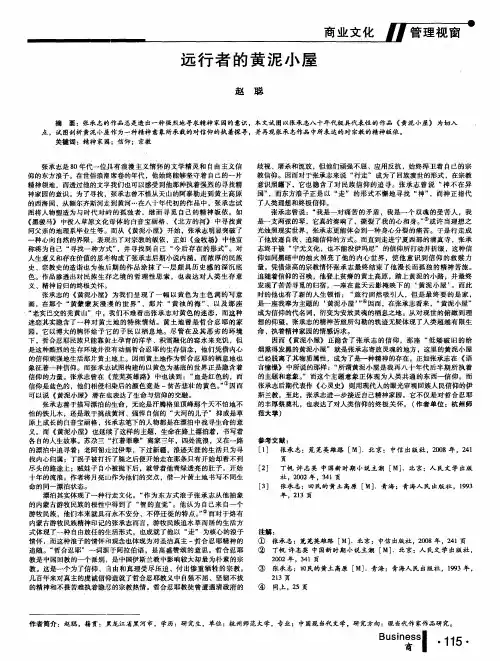

二十世纪中国散文批判之五十二:张承志的孤傲与理想对于作家来说,小说无疑更能展示他的艺术力量。

但亦有一些作家由虚构转向散文的丰富,譬如张承志。

他几乎放弃了小说的书写,认为“中国仍是散文的国度”。

《绿风土》是张承志的第一本散文集,在编后小记里,张承志如是说:“这是我的第一本散文集,我希望我这一回又一次勾勒了我立命的三块大陆——内蒙古草原、新疆文化枢纽、伊斯兰黄土高原。

”虚构叙事的内敛与间接,让张承志觉得散文更加直接有力。

“当你们感到愤怒的时候,当你们感到世俗日下没有正义的时候,当你们听不见回音找不到理解的时候,当你们仍想活得干净而觉得艰难的时候——请记住,世上还有我的文学。

”这种道德理想主义的呐喊,让俗世里的人为之醒目。

由此产生的“抵抗文学”在商业大潮的巨大身影下格外瞩目。

在《以笔为旗》里他再度宣称:“此刻我敢宣布,敢应战和更坚决地挑战,敢竖立起我的得心应手的笔,让它变作中国文学的旗。

”作为一名回族之子,张承志的散文中不断地提及大西北、西海固、蒙古草原、新疆、中亚、蒙语、哈语、陇东河西、兰州的尔麦里、乌珠穆沁、额吉、哲合忍耶,从这些带着回族色彩的字词,我们不难看出作者心中浓厚的民族情结。

张承志渴望自己的民族被世人认识、记住,总是充满热情的将读者引入他的民族之林。

如其所言:“我渐渐感到了一种奇特的感情,一种战士和男子汉的渴望皈依,渴望被征服,渴望巨大的收容的感情”(《心灵史》)。

事实上在张承志的内心中,一直隐藏着一种对失败的英雄祟尚,隐藏着对现实的某种超时间的思考。

在他的散文里,我们看到的是一种深沉的人道感,这种人道感来自对历史的一种痛苦的抽象,它在告诉读者,在每一个民族的深处,都埋藏着一种独特的精神宇宙,对任何民族的歧视,只能证明自己的无知。

他对印地安民族陨落的悲叹,对中国回民艰难的生存历史的感怀,无一不散发着对这些弱小民族的理解与礼赞。

“荒芜英雄路”、“清洁的精神”、“鲜花的废墟”、“匈奴的谶歌”,字里行间透散出作者孤绝的行走。

人民:张承志精神世界的指引者的开题报告

尊敬的评委和各位专家:

大家好!我选择的研究方向是“张承志精神世界的指引者”,旨在探究张承志先生在其创作中所展现的精神世界和思想内涵,以及这些思想对我们今天的人生观、价

值观和文化观产生的重要影响。

张承志,中国当代著名作家、教育家、文化名人,他的文学作品广受好评,涵盖小说、散文、诗歌等多种类型。

除了文学作品外,张承志先生作为一名教育家,也创

办了多所学校并积极推进教育改革。

而在他的创作和教育实践中,充满了对生命意义

和文化底蕴的深刻思考和探索,充分展现了他的精神世界。

通过对张承志先生文学作品和教育实践的深入研究,可以发现他内心深处的光芒和探索精神。

他的作品不仅仅是文字的传递,更是思想的传递。

他关注人类本质,思

考人的存在和处世之道,他强调爱、友情、责任等人性的价值,注重人的内心世界的

塑造,倡导个性的完善和体验生命的美好。

张承志先生的思想对我们今天的生活和社会具有重要的启示作用。

在现代社会中,人们普遍感到迷茫和焦虑。

人们不再只是感性地生活,而更需要理性地思考人生意义

和价值所在。

正是在这种背景下,张承志先生的思想不仅仅是文学的魅力所在,更是

一种精神上的力量,它们指引着人们去思考人生的意义、个性的完善和生命的价值。

总之,本文旨在通过对张承志先生精神世界的探究,进一步深化我们对他的文学、教育实践以及他所站立着的文化背景的理解,推进中国文化的创新和发展,同时也期

望能够启迪我们的生活与思考,并找到有价值的智慧。

谢谢大家!。

“绿风土”:张承志的圣火

孙郁

【期刊名称】《当代作家评论》

【年(卷),期】1992()3

【摘要】理解张承志,是不可不读他的散文的。

那里隐藏着他内心世界最直接的、核心的东西。

我读过了他的第一本散文集《绿风土》后,感到他的这些作品像小说一样,始终灌注着同样一种因素:奔腾不羁的热情、汪洋恣肆的气派、妙语惊人的学识。

张承志是位富有挑战性的作家,他抛弃了中国文学中某些温文尔雅的中和之音,将超越实践理性的浪漫的、悲壮的风情留给了我们。

张承志的散文比小说更深刻地袒露着自己思想的底蕴,《绿风土》所展示的心灵的独白,使我不断地被巨风般的热情所包围着。

我感到一个不安的、多情的灵魂载着一部历史、一个传说、一个梦想在向我内心的深处驶去。

还很少有过这样的散文集,唤起了我的一种惊喜的感觉。

【总页数】6页(P59-64)

【关键词】散文集;小说;艾特玛托夫;张承志;内心世界;作品;字里行间;小民族;作家;文明史

【作者】孙郁

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】I206.7

【相关文献】

1.张承志草原小说的叙事时间与功能——以《绿夜》为例 [J], 张芳

2.永远的 " 绿风土 "--论张承志散文的"草原情结" [J], 程秋莹

3.论张承志《绿夜》中的诗意体现 [J], 陈雪

4.差异叙事下的共语——张承志小说《黑骏马》与《绿夜》比较 [J], 王汉晨;

5.论张承志的"寻找模式"

——以《黑骏马》《绿夜》为例 [J], 谭杨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

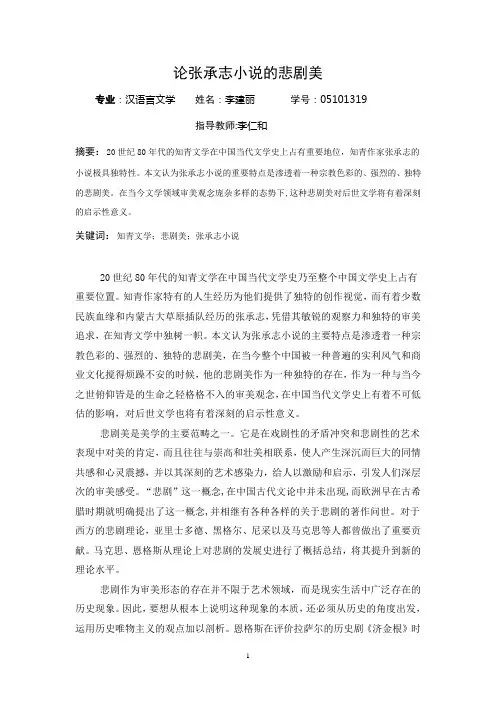

论张承志小说的悲剧美专业:汉语言文学姓名:李建丽学号:05101319指导教师:李仁和摘要:20世纪80年代的知青文学在中国当代文学史上占有重要地位,知青作家张承志的小说极具独特性。

本文认为张承志小说的重要特点是渗透着一种宗教色彩的、强烈的、独特的悲剧美。

在当今文学领域审美观念庞杂多样的态势下,这种悲剧美对后世文学将有着深刻的启示性意义。

关键词:知青文学;悲剧美;张承志小说20世纪80年代的知青文学在中国当代文学史乃至整个中国文学史上占有重要位置。

知青作家特有的人生经历为他们提供了独特的创作视觉,而有着少数民族血缘和内蒙古大草原插队经历的张承志,凭借其敏锐的观察力和独特的审美追求,在知青文学中独树一帜。

本文认为张承志小说的主要特点是渗透着一种宗教色彩的、强烈的、独特的悲剧美,在当今整个中国被一种普遍的实利风气和商业文化搅得烦躁不安的时候,他的悲剧美作为一种独特的存在,作为一种与当今之世俯仰皆是的生命之轻格格不入的审美观念,在中国当代文学史上有着不可低估的影响,对后世文学也将有着深刻的启示性意义。

悲剧美是美学的主要范畴之一。

它是在戏剧性的矛盾冲突和悲剧性的艺术表现中对美的肯定,而且往往与崇高和壮美相联系,使人产生深沉而巨大的同情共感和心灵震撼,并以其深刻的艺术感染力,给人以激励和启示,引发人们深层次的审美感受。

“悲剧”这一概念,在中国古代文论中并未出现,而欧洲早在古希腊时期就明确提出了这一概念,并相继有各种各样的关于悲剧的著作问世。

对于西方的悲剧理论,亚里士多德、黑格尔、尼采以及马克思等人都曾做出了重要贡献。

马克思、恩格斯从理论上对悲剧的发展史进行了概括总结,将其提升到新的理论水平。

悲剧作为审美形态的存在并不限于艺术领域,而是现实生活中广泛存在的历史现象。

因此,要想从根本上说明这种现象的本质,还必须从历史的角度出发,运用历史唯物主义的观点加以剖析。

恩格斯在评价拉萨尔的历史剧《济金根》时讲到,悲剧产生于“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现”之间的矛盾。

新闻传播学专业100种必读书目(博通类)

2.《宋词赏析》,沈祖棼

3.《艺海拾贝》,秦牧

4.《经典常谈》,朱自清

5.《金蔷薇》,帕乌斯托夫斯基

十八、散文

1.《清洁的精神》,张承志

2.《周涛散文》

3.《沈默的大多数:王小波杂文随笔全编》4.《文化苦旅》,余秋雨

5.《燕山夜话》,马南村(邓拓)

十九、小说

1.《边城》,沈从文

2.《白鹿原》,陈忠实

3.《好兵帅克历险记》,哈谢克

4.《德里纳河上的桥》,安德里奇

5.《百年孤独》,马尔克斯

二十、文化

1.《菊与刀——日本文化的类型》,本尼迪克特2.《民俗学丛话》,乌丙安

3.《美国文化批评集》,赵一凡

4.《中国方术考》(续考),李零

5.《人类学——人及其文化研究》,泰勒。

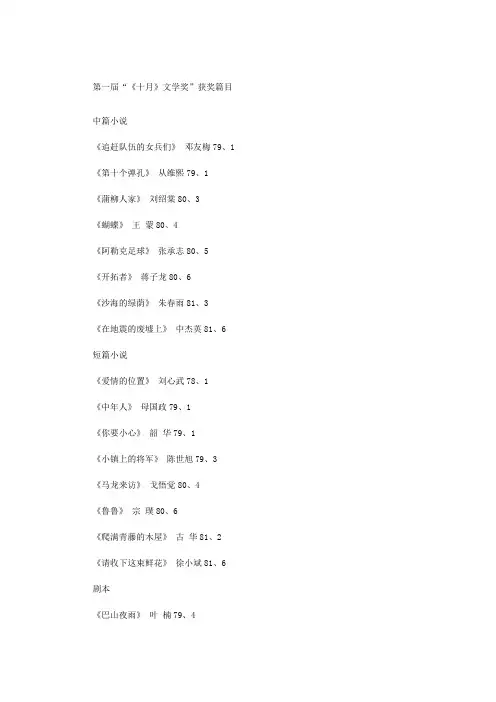

第一届“《十月》文学奖”获奖篇目中篇小说《追赶队伍的女兵们》邓友梅79、1 《第十个弹孔》从维熙79、1《蒲柳人家》刘绍棠80、3《蝴蝶》王蒙80、4《阿勒克足球》张承志80、5《开拓者》蒋子龙80、6《沙海的绿荫》朱春雨81、3《在地震的废墟上》中杰英81、6 短篇小说《爱情的位置》刘心武78、1《中年人》母国政79、1《你要小心》韶华79、1《小镇上的将军》陈世旭79、3 《马龙来访》戈悟觉80、4《鲁鲁》宗璞80、6《爬满青藤的木屋》古华81、2 《请收下这束鲜花》徐小斌81、6 剧本《巴山夜雨》叶楠79、4《飞吧,海鸥》(即《沙鸥》张暖忻李陀80、2《明月初照人》白峰溪81、4报告文学《大雁情》黄宗英79、1《美的追求者》柯岩80、2《痴情》理由80、6《一个人和他的影子》刘宾雁80、6诗歌《从古潜山到萨尔图》(组诗) 公刘9、2《红花歌》(组诗) 李瑛79、4《刻在天上和地上的证词》徐刚81、1散文《不灭的诗魂》袁鹰79、2《“牛棚”小品》丁玲79、3《生死场,艰辛路》骆宾基80、1《红河恋》雷加80、3评论《爱和情》贾平凹79、3《老干部新形象》王春元81、4《现代病态知识社会的机智讽刺》吴福辉81、5第二届“《十月》文学奖”获奖作品篇目长篇小说《花园街五号》李国文83、4《河魂》矫健84、6中篇小说《黑骏马》张承志82、6《北方的河》张承志84、1《鸡窝洼的人家》贾平凹84、2 《腊月·正月》贾平凹84、4《南方的岸》孔捷生82、2《大林莽》孔捷生84、6《张铁匠的罗曼史》张一弓82、1 《相见时难》王蒙82、2《清水湾,淡水湾》姜滇82、3 《无反馈快速跟踪》陈冲82、4 《高山下的花环》李存葆82、6 《没有纽扣的红衬衫》铁凝83、2 《康巴阿公》刘克83、4《天鹅湖畔》陈世旭84、1《绿化树》张贤亮84、2《高原的太阳》汤世杰84、4短篇小说《高原》谭甫成82、5《红点颏儿》韩少华83、1《矮凳桥小品》(三篇) 林斤澜84、6剧本《绝对信号》高行健刘会远82、5《风雨故人来》白峰溪83、5《宋庆龄》沙叶新84、4《山乡女儿行》锦云王梓夫84、5报告文学《千秋功罪》刘宾雁余以太82、3《快乐学院》祖慰83、5《昆仑魂》王安84、5《挑战与机会》陈祖芬84、6诗歌《现代化,走进京郊的黎明》宋家玲84、3《北京,腾飞的开始》李瑛84、6散文《越冬的小草》端木蕻良84、5评论《文学的新时期》朱寨83、2《生活的辩证法与心灵的辩证法》曾镇南84、5第三届“《十月》文学奖”获奖作品篇目长篇小说《亚细亚瀑布》朱春雨(85、4)《雪城》梁晓声(86、2、3、4) 中篇小说《荒火》黄尧(85、2)《假释》陶正(85、5)《家教》叶辛(85、6)《天良》矫健(86、1)《名医朱有志传奇》王蒙(86、2) 《风泪眼》从维熙(86、2)《卷毛》陈建功(86、3)《白马》王新泉(87、1)《落花时节》何洁(87、2)《故里》贾平凹(87、2)《投入角色》张欣(87、2)《市长夫人》姜滇(87、4)《红橄榄》肖亦农(87、6)短篇小说《鱼骨》成汉飚(85、6)《人的魅力》邓九刚(86、3) 《今天没有太阳》陆星儿(87、1) 《马车》陈世旭(87、4)剧本《寻找男子汉》沙叶新(86、3)《不知秋思在谁家》白峰溪(86、5)《匿名电话》李宪(87、2)报告文学《日本的启示》陈祖芬(86、3)《在倾斜的版图上》闵国库(86、5)《多思的年华》孟晓云(86、5)《追寻两行罪恶足迹的跳跃镜头》张卫华张策(86、6) 《皇皇都城》沙青(87、2)《中国魂》尹西农(87、5)散文《老舍的朋友们》胡絜青舒乙(85、3)诗歌《雨季》西川(87、1)荣誉奖《忌日》邢卓(85、1)《忍冬》梁晴(85、1)《往事》杨菁(85、3)《三峡梦》杨旭(86、1)《灾变》张辛欣桑晔(86、3)《没有风浪的护城河》刘进元(86、4)《狗道》莫言(86、4)《荒山之恋》王安忆(86、4)《老树》原非(86、5)《牌友》李云良(86、5)《我到底有没有罪》冯骥才(86、6)《横鲇》李鸿声(87、1)《夏天的素描》韩晓征(87、2)《创世纪》李勃晓今(87、4)《伟大的战略转折》叶楠(87、4)《农耕之眼》海子(87、4)《滴血的太阳》曹玉林(87、5)《女人们的事业》许雁(87、6)第四届“《十月》文学奖”获奖作品篇目中篇小说《黑色的梦》晨原(89、1)《啼笑皆非》谌容(89、3)《犁越芳冢》苗长水(89、4)《杂种》啸客马慧娟(89、5)《中国神话》王延辉(89、5)《不自然的黑色》陈冲(89、6)《大风口》石钟山(90、2)《瑶沟人的梦》阎连科(90、4)《后顾之忧》胡健(90、4)《西圣地》赵天山(90、6)短篇小说《火魂》叶琳(89、1)《纸海钩沉》王蒙(89、4)《血沁》魏润身(90、4)《牛市》朱亚宁(90、5)《今天上班穿裙子》张荣珍(90、6)报告文学《“超级妇女”》陆星儿(88、4)《依稀大地湾》沙青(88、5)《辞职者》肖复兴(89、2)《法治的沉思:周志远现象》张卫华张策(89、4) 《石碑胡同4号》孙晓青张挺(90、5)《孔雀西南飞》陈祖芬(90、6)《东方奇人传》刘玉民(90、6)纪实文学《走下神坛的毛泽东》权延赤(89、3)剧本《天下第一楼》何冀平(88、3)散文《偶像》张玲(89、4)《当哭之歌吟》叶楠(89、4)《远方的岛》王开林(90、3)诗歌《屋宇》骆一禾(89、4)《涂彩的世风绘》梁南(89、6)《感谢生活》叶延滨(90、5)第五届《十月》文学奖获奖作品篇目(1991-1994) 长篇小说九洲揽月杯《曼哈顿的中国女人》周励北京出版社出版《商海言情系列小说》漠然北京出版社出版《商海沉沉》《潇洒走南方》《大饭店风云》中篇小说神龙物贸杯《北京人在纽约》曹桂林 1991年4期《小村》傅太平 1991年第6期《永远的徘徊》张欣 1992年6期《挠攘》魏润身 1993年第6期《向上的台阶》周大新 1994年第1期《走出黄昏》王益山王益河 1994年第2期《檀木教鞭》毛福建 1994年第6期短篇小说九洲揽月杯《“半截子”老炊》石钟山 1991年第3期《砸骨头》铁凝 1992年第6期《露水》汪曾祺 1993年第6期《胡子的喜剧》宗璞 1994年第5期《鱼竿儿》洪波 1994年第6期报告文学神龙物贸杯《雪域战神》燕燕张卫明 1991年第5期《画外音》陈祖芬 1992年第1期《无效护照》谭元亨 1993年第2期《山苍苍水茫茫》梅洁 1993年第2期《世界上最疼我的那个人去了》张洁 1993年第6期、1994年第1期《我在美国当律师》张晓武李忠效 1994年第1期(北京出版社出版) 《张鸣岐之死》刑军纪曹岩1994年第6期剧本神龙物贸杯《黄花魂》沙叶新 1991年第6期散文九洲揽月杯《我仍在思考,仍在探索,仍在追求》巴金 1991年第4期《高原上的高原》于坚 1993年第5期《清洁的精神》张承志 1994年第1期《曼谷行》季羡林 1994年第5期《桂林两忆》肖复兴 1994年第5期诗歌玉泉杯《对昨日的翻译》阿苇 1992年第2期《东方的节奏》巴彦布 1992年第6期《想起老家》李华 1994年1期《仓皇的向日葵》陆健 1994年第2第六届“《十月》文学奖”获奖作品篇目中篇小说《学者之死》梁晓声(96、1)《九月还乡》关仁山(96、3)《热风》谈歌(96、4)《此情难言》顾世敏(96、4)《坚硬的柔软》阿宁(97、1)《来来往往》池莉(97、4)电影文学《含风殿》礼平(97、6)短篇小说《人物》李国文(95、4)《石头说话》冯骥才(95、6)《玩具的意义》伍旭升(96、4)《连胜露出幸福的表情》丁天(96、6)《恩怨》王青槐(97、1)《在北京奔跑》鲁羊(97、3)《方五妹和她的“我老头子”》杨绛(97、5)报告文学《在地球的那一边》张锲(95、5)《雪山之子》邢军纪刘福波(95、4)散文《听雨》季羡林(95、5)《它们》周晓枫(96、2)《病室小札》周涛(97、1)《鲸殇》李存葆(97、1)《在天堂里游水》徐敬亚(97、3)诗歌《大黄河》马新朝(96、4)《月关奏鸣曲》陈勇(96、6)第七届十月文学奖“大来杯”获奖作品篇目 (1998—2000)中篇小说《败节草》李佩甫 1998年第5期《白蛇》严歌苓 1998年第5期《永远有多远》铁凝 1999年第1期《梦也何曾到谢桥》叶广芩 1999年第5期《空镜子》万方 2000年第1期《黑暗的火车》张庆国 2000年第2期《神木》刘庆邦 2000年第3期《怀念一个没有去过的地方》邓一光 2000年第4期《沉星档案》张欣 2000年第5期《生活秀》池莉 2000年第5期短篇小说《天仙配》王安忆 1998年第1期《女人四十》张翎 1998年第5期《回家》尤凤伟 1999年第6期《花瓶物语》李大卫 1999年第3期《清洁的日子》石舒清 1999年第3期散文《煌煌上庠》卞毓方 1998年第1期《记章太炎先生谈掌故·临水人家》杨绛 1998年第2期《痴鸡与灵龟》曹文轩 1998年第2期《安宁的权利》张承志 1999年第1期《更多的人死于心碎》王开林 1999年第1期《台游随笔》季羡林 1999年第4期《沂蒙匪事》李存葆 2000年第1期《云南的山》胡廷武 2000年第1期《忏悔的诗人》施亮 2000年第6期诗歌《杂诗十七首》李老乡 1998年第5期《诗二首》马丽华 1998年第6期《贺兰山下》李瑛 2000年第3期《初祭天问坛》查干 2000年第4期“长安杯”第八届十月文学奖获奖作品篇目(2001—2007) 长篇小说《额尔古纳河右岸》迟子建(北京十月文艺出版社2005年版)《悲悯大地》范稳(《十月·长篇小说》2006年第3期)中篇小说《卧底》刘庆邦 (2005年第1期)《白水羊头葫芦丝》荆永鸣 (2005年第3期)《潜伏期》罗伟章(2006年第6期)《雁过藻溪》张翎(2005年第2期)《我的左手》钟晶晶(2005年第5期)《如厕记》吕不(2003年第4期)短篇小说《取暖》乔叶(2005年第2期)《黄昏》石舒清(2006年第1期)《斗地主》卢金地(2003年第6期)散文“民国人物”专栏孙郁(2005期1-6期)《永难凋谢的罂粟花》李存葆(2004年第6期)《船头》张锐锋(2004年第3期)《童年的梦》丹增(2006年第3期)《真水无香》舒婷(2007年第3期)诗歌《日子就是江山》车延高(2007年第1期)《老乡的口哨》李老乡(2001年第5期)《丹青见》陈先发(2006年第3期)报告文学《建筑·2008》曾哲(2007年第5期)《秘境——中国当代玉市考录》白描(2007年第3期)第九届十月文学奖获奖篇目荣誉奖《琴断口》方方十月·长篇小说2009年第3期《天行者》刘醒龙 2009年第4期长篇小说《如归旅店》李浩十月·长篇小说2010年第5期中篇小说《豆汁记》叶广芩 2008年第2期《阿拙仙传》东君 2008年第6期《我们的村庄》刘庆邦 2009年第6期《旧院》付秀莹 2010年第1期《舅舅的花园》李云雷 2010年第5期《白杨木的春天》吕新 2010年第6期短篇小说《圆寂》笛安 2008年第5期《硬起来的刀子》杨遥 2009年第4期《暖》漠月 2009年第2期散文《利玛窦:历史中的牺牲者》祝勇 2009年第2期《陈独秀旧事》孙郁 2009年第3期《那些消失在田野上的民间身影》西渡 2010年第2期诗歌《桃花雨》陈陟云 2009年第6期《村庄,村庄》雷平阳 2010年第1期《半坡即景》韩东 2010年第5期第10届“十月文学奖”获奖篇目(以发表时间先后为序)长篇小说叶广芩《状元媒》,2012年《十月·长篇小说》第1期林白《北往》,2012年第5、6期中篇小说阿袁《子在川上》,2011年第1期胡性能《下野石手记》,2011年第4期胡学文《隐匿者》,2011年第4期邵丽《城外的小秋》,2011年第5期陈继明《灰汉》,2012年第1期李亚《武人列传》,2012年第5期短篇小说劳马《短篇小说一束》,2011年第2期哲贵《寄养的女孩》,2011年第6期钟求是《第二种诉说》,2012年第4期邓一光《台风停在关外》,2012年第6期散文白描《被上帝咬过的苹果》,2011年第1期耿占春《沙上的卜辞》,2011年第5期凸凹《大地清明,故乡永在》,2011年第6期李存葆《渐行渐远的滋味》,2012年第5期诗歌于坚《于坚的诗》,2011年第4期默白《深蓝》,2012年第1期马叙《马叙的诗》,2012年第6期陈原《无限是灵魂的深度》,2012年第6期新人奖鲍尔金娜《摸黑记》,2011年第5期甫跃辉《动物园》,2012年第3期。

张承志记在中国新时期文学史中,张承志无疑极鲜明地扮演了属于自己的角色。

在十多年的潮涨潮落中,他是少数始终坚持自己鲜明个性的小说家之一。

个性,意味着他的作品完全是他赤裸裸情感的燃烧;意味着他的语言,完全是他对自己理想的赤诚膜拜;意味着他的艺术,完全是对自身及真实处境的真挚内省。

当然,也意味着极端的偏激。

在张承志与他的作品之间,没有一个叙述者。

读张承志的小说,令人想起很稠很稠,半凝固的,鼓着暗红色气泡,一堆一堆向前涌动的岩浆;想起夏日裹挟着泥沙,焦躁地反复鼓荡着漩涡的浑浊的河水。

没有一泻千里的奔腾,只有沉重的郁结的涌动。

张承志小说的基调,是一种介于暗黄与酱红之间的颜色。

没有疯狂的像爆炸一般喷溅出来的金黄,也没有像火焰一般跳荡的朱红。

在得不到充分燃烧的暗黄与酱红之间,偶尔有绿,是那种缓缓熔开的,灼人眼目的绿的膏浆。

张承志写小说,不像是用笔,而像是用刀在那里刻凿。

他的稿纸上,到处是被坚硬的笔尖拉破的痕迹。

那些痕迹,就像一道道割破的、流血的伤口。

许多人因此而不喜欢张承志。

因为张承志的作品中找不到正常而明亮的阳光。

因为张承志习惯于把一切的一切都推向极致。

2张承志写过一份这样的简历:张承志,原藉山东济南,回族,1948年秋生于北京。

曾在内蒙牧区插队,放牧四年,后来又长期从事中亚、新疆、甘宁青回族区的历史宗教考古调查。

所创作的文学作品多以上述三块大陆为倚托。

喜爱骑马、孤身长旅、学习民族语言和民谣。

迷醉于北方诸族底层大众的坚忍不屈。

信仰伊斯兰教。

崇拜为保卫内心世界而不惜殉命的回族气质。

据张承志说,他儿时曾有一个回族的名字,叫赛义德。

这是一个波斯语词,这个名字能证明他是一个圣裔。

“赛”的名词,在波斯语原意中有“荣耀的圣裔”,出身名门望族的意思。

传教,这对普通中国人来说,是一个很难理解的事实。

中国的穆斯林多是十二世纪成吉思汗西征时迁徙而来(注:仅为作者朱伟观点)。

在历史长河中,他们在汉文明的大海中离聚浮沉,散居着默默地一代又一代地移植,在封闭状态下坚持着自己的信仰。

心灵的迷狂——张承志批判在当今中国的思想界、文化界、文学界,张承志是一个不容忽视的重要存在,本文旨在对张承志的精神价值取向提供自己的批判性的反思与评价,以贡献于大家。

一对世俗生活的极端蔑视,对与社会现实世俗生活对抗的精神世界的执着追求是张承志的一大特点,也是他超俗显圣的主要方面。

在张承志的小说中,张承志总是要设置一个与社会现实世俗生活相对立、对抗的精神世界来作为他追求的目标,这个精神世界在他的笔下是以这样三种形态来体现的:第一种,以具有象征意义的自然景物来体现,譬如辽阔的北方的河、高耸的冰峰、遥远的老桥等等,由于象征、抽象意义上的自然景物的辽阔博大性与人的精神世界的辽阔博大的异质同构,所以,这类作品往往在文本意义上遮蔽了超越了张承志所追求的精神世界的虚妄性,从文本的事实意义上,构成了一种真正的对精神世界的美的召唤。

第二种,以在社会现实中不能实现的或者已经或者注定要失败的行动、努力来体现,如《金牧场》中的红卫兵长征、圣徒寻天国、路·德金的非暴力主义、全共斗的无政府主义等等,这些作品由于上述行动所体现的社会性,所以,就在一定程度上,暴露出张承志所追求的精神世界的虚妄性,也因此而引起了人们较大的争议。

1第三种,将一种对精神世界的追求亦或信仰推向极致,形成了一种宗教意识、宗教情怀,也因此而将与世俗生活的对立、对抗推向了极致。

对这类作品,无论作者、评论者还是读者,都没有纠缠在具体的宗教教义上,而是较准确地将之视为一种对精神境界的追求,2问题只在于如何来评价这种精神境界及对其的追求。

在我看来,问题可以分为三个:第一个,应该如何评判世俗生活。

第二个,精神世界与世俗生活的关系。

第三个,精神追求、信仰意义上的宗教情怀。

应该如何评判世俗生活,这在中国的今天,是一个非常迫切的现实问题。

我以为,世俗生活就是以物质生活以人的生存欲望为主体的人的生存形态。

虽然张承志总是指责汉民族耽于世俗生活而缺乏信仰追求,但在我看来,世俗生活在中华民族的悠久历史中,始终是缺席者。

[文学研究]张承志清洁的精神

张承志清洁的精神

我是一位来自宁夏的女孩,最初了解张承志的散文是因为我要写关于伊斯兰教

这方面的毕业论文。

罗永老师就给我介绍了张承志这个作家,他写了很多关于伊斯兰教文化的作品,尤为散文居多。

因此,我看了很多关于他的作品,这些作品给了我很多感触,让我更全面、更深刻地了解到伊斯兰教文化。

文化是时代精神的客观表现, 又是民族精神的客观表现。

只要世界上存在民族, 文化就必然要带有民族的传统和特色。

回族文化是伊斯兰文化与中国文化的有机结合, 产生出的一种既有别于正宗伊斯兰文化, 又有别于纯粹的中国文化的新的多元性亚文化体系。

张承志的散文作品大多篇幅不长, 但凝练的笔墨中流荡着旷达之风, 跳跃的视

点又展示着同一重深沉的思想意蕴, 它们不仅展示了作家独特的人生经历和文化背景, 也昭示着作家创作精神的底色和心灵世界的脉动。

可以说, 隐现在散文作品字里行间的精神脉络, 大致离不开以下三个方面: 坚定的平民意识、独特的民族情怀和神圣的理想主义。

如果说作家是民族精神的塑造者, 那么我们就应当说, 作家对普通人群和底层

社会的看法与联系, 作家的声音是否从不同侧面代表着平民社会的心声, 这也应当是衡量一个作家内在含金量的一个重要标志。

可以说, 张承志的文学创作在本源上就起始于自己来自底层社会生活经历的体验与感受, 而且它始终构成了作家文学创作的根本支撑。

在这里, 我可以为大家推荐他的一篇很美的散文《夏台之恋》。

这是一篇充分体现作家特有的底层情感的作品, 它被作家醒目地置于《清洁的精神》这篇散文居于散文集之首, 也显示了作家对它的一份厚爱。

阅读这篇作品, 你可以了解到张承志与生活在新疆这片土地上的普通人群的最初交往。

你会凭悟性多少感

受到作家对新疆神秘感受的心理起源, 鲜活的记忆和浮沉着的体验被一种回想的笔触串连着。

在张承志最初创作的散文中有一篇《一苗微火,它一旦燃起就不会熄灭》。

在这篇写于早期未引起人们关注的散文中, 作家埋下了一条长长的情感伏线, 它像一支地脉忽明忽暗却始终未断。

这一对本民族的深沉情怀成为影响作家后期创作的一个重要因素, 使他的创作形成了一种新的走向。

这在散文中有着鲜明的凸显,其中主要的作品有《回民的黄土高原》、《离别西海固》、《潮颂》等, 这些作品把张承志散文创作中的民族情怀推向了一种极致。

他深情地描写了回族人民的生存状态,看到黄土高原穷乡僻壤的农民面对黄土壁崖在清晨和深夜诵颂经典, 在回族兄弟的泥屋土坑上领略了他们的神秘体验和超越物质和现实的心灵之美, 从民间的口头流传和驳杂的手抄文本解读了一代代回族儿女前赴后继为信仰而成全自我的牺牲和付出,也真实地表现了

他们反抗封建统治者残暴、为维护精神生活的神圣所付出的流血牺牲。

他被这种宗教心理深深震憾和折服: 没有人具备与他们对话的水平, 因为他们沉醉的是一切哲学最深奥最古老的概念。

草原的经历最初孕育了张承志的文学生命, 而他的民族血缘, 又使他具备了理解与把握宗教、民族与文化的心理素质, 这一切综合着时代经历形成的合力, 就像阳光、雨水和泥土一样孕育并造就了张承志。

谈论张承志的散文, 不能不谈他的理想主义, 这当然也是他的所有作品一贯拥有的一种思想标识。

尽管我看到很多人评论,并不断指出他作品中的某些激烈与过火, 但是在理想主义这一点上, 张承志无疑是找到了和我们最终在精神上得以结盟的一个共同点。

尽管他总是在自己超俗的跨越中会丢失不少读者, 但这一精神内核又使他能够再度找回他们, 张承志以此而找到了一条和这个时代结缘的精神纽带。

他的理想主义精神都呈现出不同的表现形态, 又凝结为一种个性化的气质和风格, 从而使我们可以从不同角度去把握它的内涵。

在作家对生活和创作的不断追求中我

们发现,张承志原本就更像是一个理想主义者。

在他的散文作品中, 其理想的光辉中总会充满着一种浪漫的诗情: 草原上牧人的背影、奔放的黄河、优美的古歌、雄奇的大坂、天山的日出景象和奔腾的马群景观等等, 这一切都成为作家刻意描写的对象, 它们显得超凡脱俗, 都是人与生活和自然动情拥抱时生发的《美丽瞬间》。

这些作品体现的理想追求在很大程度上呈现为一种优美和崇高相融, 奔放与舒缓相伴的审美风格和精神气质。

这也体现了张承志是一位非常热爱自己母族的作家, 他曾在散文中这样表达了对母族的深厚感情:“ 这毕竟是我的根, 毕竟是我心灵的一笔财富和欠债。

当我愈来愈多地了解了她的过去, 了解了她的牺牲与屈辱, 特别是了解了人们对她的无知、不尊重、愚蠢的猜测和议论之后, 我开始问自己,哪怕是为了科学吧, 难道你有权利对她不负责任么?”从这种对母族的关爱出发, 张承志在散文创作中表现出对有关母族的人、事、物的敏感和热情, 血统的力量和散文文体的便利使他的回族文化思考更具“自我”和“抒情”。

无论在哪一种意义上,张承志都是中国当代最为优秀的作家之一,其前地者的姿态一直为当代作家所推崇。

在八十年代,张承志主要以一个小说家、散文家的形象出现。

但是,张承志真正为人所称道的,还不仅仅是他的小说、散文的独有艺术魅力,而是熔铸其中的一种强大的精神力量,一种永不言退的对神圣彼岸的不死追求,他的小说、散文正是八十年代理想主义的一面高高飘扬的旗帜。