学校儿童少年卫生学讲义--0401

- 格式:doc

- 大小:106.50 KB

- 文档页数:8

儿童少年卫生学儿童少年卫生学第一章:儿童少年生长发育一、概念:1、生长:包含形态(细胞组织量,大,重的增加)、化学(细胞组织器官系统的化学成分边花)生长2、发育:指身体组织器官各系统在功能上的不断分化与完善过程,包括“身”(体格体力)“心”(心理情绪行为)两个密不可分的方面3、成熟:指生长和发育达到一个相对完备的阶段,标志着个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平,具备独立生活和生殖养育下一代的能力二、体格发育指标:1、纵向测量:身长:指人体的高度(三岁前卧位测,三岁后立位测)*出生平均50cm,周岁平均75cm2、横向测量:头围:头的最大围径(从眉毛最高处绕后脑勺枕骨最高处)*2岁前测量最有价值三、生长发育连续性和阶段性的统一1、连续性:是一个动态的连续过程,是量的积累,伴随着功能的成熟①生长的轨迹现象:指按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育(婴儿期、童年期、青春发动期)②赶上生长:一些引起的生长迟缓的因素被解除时,集体会出现向原有生长轨迹靠拢的倾向2、阶段性:不只是量的增加,还有质的变化,因而形成不同的发育阶段①发育关键期②发育年龄分期和发展任务:按生长发育特点和不同发育阶段的主要任务,将儿童期分为胎儿,婴儿,幼儿,学龄期,学龄,青春和青年期四、生长发育的程序性1、动作语言发育和线性生长规律:①头尾发展率:一视二听三抬头,四握五抓六翻身,七坐八爬九扶站②向心律:7岁始,足-小腿-下肢-手-上肢,自下而上,四肢远端到躯干2、身体器官系统的发育类型①!一般型:各种体格发育指标,婴幼儿期、青春期快速②!淋巴系统型:淋巴器官儿童期生长很快,在青春期达到高峰,成年期为一半③!神经系统型:仅一个生长突增期,6岁左右达90%④生殖系统期:几乎停滞至青春期迅速加快⑤子宫型:出生后迅速变小,至青春期后恢复且迅速增大第二章:儿童少年体格发育一、体格发育的阶段变化(身高体重为代表)1、第一生长突增期:出生50cm→第一年75cm→第二年85cm(成人一半)出生3000g→4~6月6000g→2岁12000g2、相对稳定期:增长持续而稳定3、第二生长突增期(青春期生长突增):*身高:5~10cm/年→10~14cm/年(男>女)*体重4~7kg/年→8~10 kg/年4、生长停滞期:身高生长逐渐停止,体重也一般停止明显增长二、体型发育(按个体胚胎发育过程中的三胚层相对优势):1、内胚层体型:有身体圆胖、消化器官发达等特征2、中胚层体型:身体健壮,骨骼肌肉发达3、外胚层体型:身体瘦长,神经系统、感觉器官发达三、脑发育1、生命早期:胎儿期的后三月和出生的头两年称为“大脑发育加速期”。

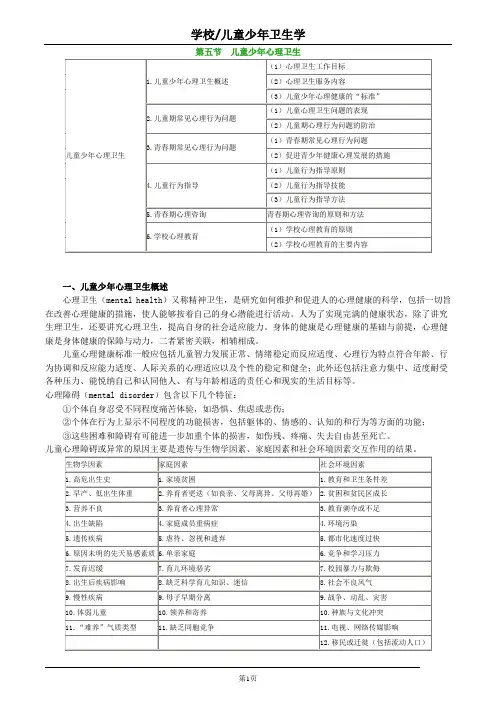

第五节儿童少年心理卫生一、儿童少年心理卫生概述心理卫生(mental health)又称精神卫生,是研究如何维护和促进人的心理健康的科学,包括一切旨在改善心理健康的措施,使人能够按着自己的身心潜能进行活动。

人为了实现完满的健康状态,除了讲究生理卫生,还要讲究心理卫生,提高自身的社会适应能力。

身体的健康是心理健康的基础与前提,心理健康是身体健康的保障与动力,二者紧密关联,相辅相成。

儿童心理健康标准一般应包括儿童智力发展正常、情绪稳定而反应适度、心理行为特点符合年龄、行为协调和反应能力适度、人际关系的心理适应以及个性的稳定和健全;此外还包括注意力集中、适度耐受各种压力、能悦纳自己和认同他人、有与年龄相适的责任心和现实的生活目标等。

心理障碍(mental disorder)包含以下几个特征:①个体自身忍受不同程度痛苦体验,如恐惧、焦虑或悲伤;②个体在行为上显示不同程度的功能损害,包括躯体的、情感的、认知的和行为等方面的功能;③这些困难和障碍有可能进一步加重个体的损害,如伤残、疼痛、失去自由甚至死亡。

儿童心理障碍或异常的原因主要是遗传与生物学因素、家庭因素和社会环境因素交互作用的结果。

常见儿童心理障碍或异常按其表现形式大致可分为如下几方面:1.学习问题如学校(幼儿园)适应困难、自控能力低下、学习障碍(困难)、注意缺陷多动障碍、智力低下或边缘智力状态、部分抽动症儿童等。

多发生在小学阶段的学生。

2.情绪问题儿童情绪障碍的界定较困难,初期主要表现为情绪不稳定、紧张焦虑、孤僻抑郁、强迫行为、过度任性、冲动、暴躁易怒、胆小退缩、恐惧发作等,严重时发展为儿童情绪障碍或心境障碍,可引致自杀。

3.品行问题男童多见,如攻击、斗殴、毁物、偷窃、撒谎、逃学、家庭暴力、离家出走等,严重时可为品行障碍;青春期后的品行问题可发展为违法犯罪,结识或加入不良青少年团伙等。

4.儿童心身疾病多为心理因素导致的躯体表现,包括发生神经性厌食、神经性呕吐、肥胖、消化性溃疡、睡眠障碍、高血压、哮喘、过敏性疾病、偏头痛、腹痛等。

第一章影响生长发育的因素儿童少年的生长发育,遗传决定了生长发育的潜力或最大限度,环境条件则可在不同程度上影响遗传所赋予的生长潜力的发挥,最后决定发育的速度及可能达到的程度。

第一节影响生长发育的遗传因素遗传是指子代和亲代之间在形态结构及生理功能上的相似。

遗传对生长发育的影响主要表现在家族和种族两方面。

一、遗传的家族影响1.遗传的家族聚集性在家族性遗传潜力实现的过程中,遗传倾向在整个生长发育过程中是逐步表达的,越接近成熟遗传潜力表达得越充分。

2.遗传的家族性倾向人的身高、体重、皮褶厚度、血压等指标在家族内具有一定程度的相似性。

即遗传的家族性倾向。

人体的成年身高75%取决于遗传因素,只有25%取决于营养、锻炼等环境条件。

二、遗传的种族影响体质人类学研究表明:人的体型、躯干和四肢的比例主要受种族遗传的影响。

例如:▲同样生活条件下长大的欧裔和非裔的美国儿童,其成年身高的平均值虽无明显差异,但后者的腿长明显超过前者。

▲不同生活条件下长大(美国和台湾)的亚裔儿童,美国的生活环境与美国白人相近,但其身长却低于同等身高的白人儿童,而和在台湾本土长大的亚裔儿童相近。

▲骨龄研究也证实,亚洲各国儿童(日本、中国、朝鲜)在青春期骨骺愈合的速度显著超过非裔和欧裔的美国儿童。

这种青春期的骨龄增长加快现象,据认为是亚洲儿童成年身高矮于白种和黑种人的主要原因。

▲初潮年龄不同少数民族存在差异。

如对共同生活在海南岛的黎族和回族女性的初潮年龄进行比较,用现状调查法所得的黎族女性初潮年龄均值为13.62岁,回族女性为15.08岁。

三、遗传影响因素的研究方法1.遗传的基因分子研究遗传对生长发育的影响,主要通过多个等位基因、功能基因团共同实现。

如控制身高、生长速度、生长突增、生长轨迹的基因都不同,调控机制复杂。

2.遗传的大样本调查提供遗传信息小儿出生时身高与父母的关系不明显,两岁后获矮个基因的儿童增长值处于正常范围的低限,获高个基因的儿童增长值处于正常范围的高限。

第二节儿童少年生长发育一、生长发育的一般规律(一)生长发育的阶段性和程序性1.生长发育的阶段性生长发育是一个连续过程,由不同的发育阶段组成。

根据这些阶段特点,加上生活、学习环境的不同,可将儿童少年的生长发育过程划分为以下几个年龄期:婴儿期(0岁)、幼儿期(1~3岁)、学龄前期(3~6岁)、学龄期(6~12岁)、青春期(10~19岁,女童比男童早1~2年)、青年期(15~24岁)。

2.生长发育的程序性生长发育有一定程序,各阶段顺序衔接,前一阶段的发育为后一阶段奠定必要基础。

胎儿和婴幼儿期生长遵循“头尾发展律”。

从生长速度看,胎儿期头颅生长最快,婴儿期躯干增长最快,2~6岁期间下肢增长幅度超过头颅和躯干。

儿童的身体比例由胎儿2个月时特大的头颅(占全身4/8)、短小的下肢(1/8)发展到6岁时较为匀称的比例(头占1/8强,下肢占3/8)。

从粗大动作发育看,儿童会走路前必须先经过抬头、转头、翻身、直坐、爬行、站立等发育阶段。

青春期生长遵循“向心律”。

身体各部的形态变化顺序是:下肢先于上肢,四肢早于躯干,呈现自下而上,自肢体远端向中心躯干的规律性变化。

手的骨骺愈合也由远及近,依次为指骨末端→中端→近端→掌骨→腕骨→桡骨、尺骨近端。

(二)各系统生长模式的时间顺序性与统一协调性人体各系统的发育既不平衡,又相互协调、相互影响和适应。

根据不同组织、器官的不同生长发育时间进程,可将全身各系统归纳为4类不同的生长模式:1.一般型包括全身的肌肉、骨骼、主要脏器和血流量等,生长模式和身高、体重基本相同。

2.神经系统型脑、脊髓、视觉器官和反映头颅大小的头围、头径等,只有一个生长突增期,其快速增长阶段主要出现在胎儿期至6岁前。

3.淋巴系统型胸腺、淋巴结、间质性淋巴组织等在出生后的前10年生长非常迅速,12岁左右约达成人的200%。

其后,伴随免疫系统的完善,淋巴系统逐渐萎缩。

体检时不应以成人标准来衡量儿童。

4.生殖系统型生后第一个10年内,生殖系统外形几乎没有发育;青春期生长突增开始后生长迅猛,并通过分泌性激素,促进身体的全面发育成熟。

学校儿童少年卫生学讲义--0301第三节影响生长发育的因素一、影响生长发育的遗传因素1.家族影响在良好生活环境下长大的儿童,其成年身高在很大程度上取决于遗传。

一方面,个体的成年身高与父母的平均身高间存在较高的遗传度;另一方面,父母与子女身高的相关系数有随年龄上升的趋势,提示遗传因素越在接近成熟阶段表现得越充分。

该现象称为生长发育的“家族聚集性”。

性成熟早晚、生长突增模式、月经初潮年龄等,也与家族遗传有关。

据此,儿童成年时的身高可根据当时的年龄、身高、骨龄并结合父母身高等进行预测;女孩还可根据月经初潮年龄和初潮时的身高来预测成人身高。

2.种族影响种族对个体的体型、躯干和四肢长度比例等影响较大。

例如,在美国长大的日本儿童,生活环境与美国白人相近,但其腿长却低于同等身高的白人儿童,虽然他们的身高比同龄在日本本土长大的儿童高,但坐高/身高比值却无变化。

东亚各国儿童的共同特点是,自婴幼儿开始骨龄一直落后于非裔和欧裔美国儿童,但在青春期阶段骨的干骺愈合速度却显著超过后两者。

这种青春期骨龄成熟的加快现象,被认为是亚洲儿童成年身高矮于白种人的主要原因。

二、影响生长发育的环境因素(一)营养营养是生长发育最重要的物质基础。

适宜的营养不仅能促进健康、生长和智力发展,而且对各种营养相关性疾病(肥胖、营养不良、贫血等)和成年期慢性疾病(心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等)的预防有长期作用。

近年来我国儿童少年膳食营养水平显著提高,但钙、铁、锌、维生素A等营养素缺乏依然是突出的问题。

1.热能是由食物中的蛋白质、脂肪、碳水化合物三类产能营养素提供。

儿童少年每日热能需要量主要由个体的基础代谢率、活动状况和生长速度共同决定。

不同发育期的个体热能需要量不同;进入青春期突增阶段者的热能需要量猛增,开始出现显著的性别差异。

男孩瘦体重(肌肉)增长快,比同龄女孩需要摄入更多的热能。

发育期儿童少年对热能供给量极其敏感,若热能不足,可首先引起体重下降,然后可出现身高增长缓慢或停滞现象;热能供给过多,可引起超重和肥胖。

第四节生长发育调查和评价一、生长发育调查(一)常用的调查指标和方法1.调查指标常用的调查指标有以下几类:(1)形态指标:最基本的形态指标有身高、体重、坐高和胸围。

身高表示立位时头、颈、躯干、下肢的总高度,是身体长度的重要指标,其内涵主要是骨骼,能为准确评价生长水平、发育特征、生长速度提供重要信息;未满2周岁的婴幼儿要卧位测量,称“身长”。

体重是身体各部分、各种组织的重量总和,在一定程度上说明骨骼、肌肉、体脂肪和内脏重量增长的综合情况,是最易变化和最活跃的指标,它和身高的比例还可辅助说明儿童的营养状况。

坐高表示头、颈、躯干的总高度,反映躯干发育。

胸围表示胸廓的围长,间接反映胸廓的容积及胸部骨骼、肌肉和脂肪层的发育情况,在一定程度上说明身体形态和呼吸器官的发育,能反映体育锻炼的效果。

臀围、腿围和各部位皮褶厚度可用于评价营养状况。

婴幼儿头部发育变化大,应考虑对6岁以下(尤其3岁以下)小儿测量头围。

要了解青春期体态变化特征应测量肩宽、骨盆宽和上、下肢长度;要观察青春期性发育情况可询问女孩月经初潮和男孩首次遗精发生年龄,并检查第二性征,如乳房、阴毛、腋毛、胡须及喉结等的发育状况。

有些指标的测定需要特殊设备和技术,应根据人力物力条件及特殊调查目的选用,如要了解骨骼发育状况,常用手腕部X线摄片,通过观察骨化中心的出现、形态变化、钙化程度和干骺融合情况确定骨龄;利用水下称重法、双能X线吸收法等测定人体成分的变化,可较精确地判定营养状况及肥胖程度。

(2)功能指标:儿童少年的生理功能发育与形态发育有所不同,生理功能发育变化迅速,对外环境的影响更敏感,受体育和劳动锻炼的影响大。

常用生理功能指标有:反映肌肉力量的握力、拉力、臂肌力等;反映呼吸功能的呼吸频率、呼吸差、肺活量、肺通气量等;反映心血管功能的脉搏、心率、血压等。

各种联合功能试验和最大耗氧量测定则可反映运动时心肺功能状况和训练水平。

常用生化功能指标有:反映肌肉代谢水平的尿肌酐、三甲基组氨酸;反映骨代谢水平的尿羟脯氨酸和总体钙。

前两类指标可在一定程度上反映机体的蛋白质营养状况。

此外还有血红蛋白、红细胞、血清铁、机体免疫功能指标等。

各种内分泌激素如生长激素、生长介素、甲状腺素、雄激素、雌激素、促卵泡成熟素和促黄体生成素,以及尿17-酮类固醇等的测定,不仅有助了解生长发育内在规律,对诊治各种生长发育异常也有实际意义。

(3)素质指标:身体素质包括力量、速度、耐力、灵敏性、柔韧性、平衡性和协调能力等,每种指标可用一种或几种特定运动项目表现。

常用指标有:短距离快跑、中距离耐力跑、投掷、仰卧起坐、引体向上、立体位前屈、反复横跳等。

(4)心理指标:心理发展包括感知觉、言语、记忆、思维、想象、动机、兴趣、情感、性格、行为及社会适应力等。

根据测验目的可分为智力测验、特殊能力测验、记忆测验、成就测验、人格测验、神经心理学测验等。

指标通常是多项的,通过一些专门设计的测试量表或问卷调查获得。

这些量表、问卷应得到国内外公认,采用本国的标准化常模,由专业人员操作;尽可能消除内外环境影响,以保证结果的可靠性和有效性。

2.调查方法根据不同调查目的,可选择以下方法之一进行生长发育调查:(1)横断面调查:是在某一较短时间和一定地区范围内,选择有代表性的对象,对某几种指标进行的一次性大样本调查。

可在短期内获得大量资料。

主要目的是在一个较大地区范围内通过调查得出某项指标的正常值,建立该地区儿童少年生长发育的“标准”。

也可将本地区本人群的调查结果与其他地区、人群的结果作比较,以了解本地区儿童少年的生长发育水平,并作为评价本地区儿童少年卫生保健工作效果的依据。

横断面调查规模大、时间短,需集中较多测试人员,故调查前应有周详的计划,严格的人员分工和测试程序,调查项目不宜过多。

根据调查目的确定调查对象,除具有较好的代表性外,对对象所处的内外环境属性,如民族、地域、城市、农村、家庭经济状况等应有明确规定。

(2)追踪性调查:追踪调查是一种动态观察。

通过选择一定数量的对象,在较长一段时间内进行的定期、连续多次的调查,观察儿童少年的生长发育动态。

目的是制定生长速度正常值;通过对某一生长发育全过程的连续观察,揭示生长发育的规律性;系统深入地观察分析某些内外因素对生长发育的长期影响。

追踪调查的测试对象自始至终是同一组人群,故所反映的生长发育规律较横断面调查更准确,更能确切反映人群或个体的生长速度。

追踪性调查费时长,调查过程中人员和对象都容易流失,所以从调查设计开始即应采取措施保证其稳定性,最大限度减少样本流失。

在长期测试过程中,应尽量使用同一型号的测试器材,技术标准保持一致,使前后结果有可比性。

(3)半纵向调查:半纵向调查是将横断面和追踪调查两种方法混合,克服追踪调查所需年限太长、研究样本易流失的缺点。

例如,可对6、9、12、15岁四组学生同时进行三年追踪调查。

6岁组追踪到9岁,9岁组追踪到12岁……由此,可在3年内获得6~18岁期间的生长发育资料,节约时间和工作量。

但该方法只具有部分的追踪性质,获得的生长发育速度是近似的;在6、9、12、15岁这几个年龄组将出现两组不同对象的重叠,产生差异,需利用适当的统计方法来修匀。

(二)调查设计调查设计包括调查对象的选择和抽样、检测仪器、检测时间、年龄计算、检查程序和资料检验。

1.调查对象的选择和抽样根据调查的目的选择调查对象。

若需通过调查获得某地区儿童少年的生长发育正常值,应注意在该地区内选择具有代表性、社会经济状况处于中等水平的普通中小学校学生为对象。

对象应是健康、正常的学生。

抽样调查,是从总体中抽取一定数量的观察单位(人)组成样本,然后用样本信息来推断总体。

抽样方法很多,如:单纯随机抽样(以个体为单位随机抽取);系统抽样(机械地间隔一定数量抽取);分层抽样(按城乡、年龄、性别等分类再随机抽取);整群抽样(随机抽取某人群全部调查)等。

考虑样本代表性时,除需严格遵守随机抽样原则、使样本构成能充分反映总体外,样本数量也是重要因素。

不同性别-年龄组的调查人数都应有足够数量。

根据儿童少年的生长发育特点,兼顾人力、物力资源和时间、调查范围等因素。

2.检测仪器和方法为保证检测数据准确可靠,要求测量仪器要精确,测量方法应统一。

正式检测前应按规定的精确度、灵敏度对所有仪器进行检修和校准。

为减小和消除人为因素导致的偏差,应严格要求现场测试人员按统一方法操作,测试前应对所有测试人员进行严格培训,经考核达到规范要求后方可参加正式检测,追踪调查时,应自始至终使用同一方法、同一型号仪器进行。

3.检测时间和季节许多生长发育指标即使在同一天内也有一定变化。

如身高早晨最高,经过一天活动,因椎间盘受重力性压缩、脊柱弯曲加大、足弓变平等因素影响,傍晚时身高可降低1~2cm。

体重则会因进食、饮水、排便、出汗、运动消耗等原因而发生不规则变化。

一日内功能指标变化也较大,如清晨血压较低,心率、脉搏较慢;午后则有明显升高现象;运动后、情绪紧张时功能指标都会出现变化。

因此,追踪调查时个体的前后测量时间应相对固定,如限定为上午或下午。

横断面调查样本量大,需全天测试。

应合理安排各年龄组检测时间,尽可能将同一年龄组样本均匀分配在上、下午,减小不同年龄组因检测时间不同而造成的人为误差。

安排检测时间时还应考虑季节和生活制度对生长发育的影响。

考试前后、假期前后身高、体重的增长都不同。

我国地域辽阔,各地的地理气候、生活条件相差悬殊,一般应统一在5~6月、9~10月内最适宜。

此时天气较暖,便于测试,而且避开了考试、假期等生活制度变化的影响。

4.年龄计算年龄是生长发育统计中的重要指标,须严格统一,否则所得结果难以比较。

各国的年龄算法不完全一致。

我国按实足年龄,根据测试时的年月日和出生年月日之差计算年龄。

如:满8岁到差一天满9岁一律计为8岁。

国外有按7岁半到8岁半的前一天为8岁的计算方法。

进行国与国资料比较时,要注意各国间年龄计算方法的差异。

5.检测程序安排周密合理的现场检测程序是顺利完成调查的重要条件。

测试现场的检查室要合理配置,有明显标志;各检查项目按规定顺序实行流水作业,以免漏测。

血压、脉搏及心肺听诊等检查项目须安排在安静条件下进行,检测前应有足够的安静休息时间。

素质测试通常应安排在最后进行。

正式调查前应有小规模的预调查。

通过预调查一方面可检验调查设计的合理性,发现问题及时纠正。

另一方面可使全体调查人员掌握、熟悉检测程序和步骤,进一步明确自身的职责,以提高检测的准确性。

6.资料检验调查资料的检验分现场检验和运算前逻辑检验两部分,是整个调查中实行质量控制的重要环节,应由业务能力较强的专业人员专门负责实施。

现场检验的主要任务是逐一核对调查表,认真检查项目填写结果,发现缺、误、疑数据后要令测试者补填、补测、重测。

检验所有的体检项目是否按规定方法进行,书写是否符合规范,字迹是否清楚。

为提高测试质量,检验人员应每日抽取5~10张卡片,对生理变异较小的指标(如形态指标)进行复测,计算复测卡片检测误差的发生率,公式为:式中:P表示检测指标误差发生率;∑n为复测卡片中检测误差超过允许范围的项次数之和;A为检测指标数的总和;N为复测卡片数。

若P>5%时要及时研究原因,提出改进办法;对超过允许误差范围的指标进行复测、复检,对错误检测值加以改正。

若P>20%,提示检测质量很差,当天全部数据无效,必须重测。

运算前要进行逻辑检验,按调查设计要求逐项检验,剔除那些不符合条件(如年龄、民族、健康状况不符合,缺项、字迹无法辨认或有明显逻辑错误)的调查表,直到全部符合要求,再进行统计运算。

使用计算机逻辑检验可显著减少错误率,提高工作效率。

二、生长发育评价(一)常用的评价方法生长发育评价在儿少卫生工作中应用广泛,主要用于:①评价个体、群体儿童少年现时的生长发育水平,处于什么等级。

②筛查、诊断生长发育障碍、评价营养和生活环境因素对生长发育的影响,提供保健咨询建议。

③列入社区健康水平的指标体系,通过观察指标变化,评价各项学校卫生措施的实效,作为实施学校卫生监督的依据。

根据这些需要,生长发育评价的基本内容包括生长发育水平、生长发育速度、各指标相关关系等三个方面。

选择合理的评价方法,是进行正确评价的关键。

迄今没有一种方法能完全满足对个体、群体儿童的发育进行全面评价的要求。

因此,应根据评价目的选择适当的方法,力求简单易行,直观而不需要附加计算;可结合体格检查、生活环境条件、健康和疾病状况进行综合分析,以得出较全面、准确的评价结果。

(二)指数法指数法利用数学公式,根据身体各部分的比例关系,将两项或多项指标相关联,转化成指数进行评价。

本方法计算方便,便于普及,所得结果直观,应用广泛。

常用指数有:(1)身高体重指数=,表示单位身高的体重,体现人体充实度,也反映营养状况。