多铁性复合材料的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:399.72 KB

- 文档页数:4

《Bi5Ti3FeO15基薄膜的多铁性与铁电光伏效应》篇一一、引言随着现代科技的发展,多铁性材料因其独特的物理性质和潜在的应用前景,在材料科学领域中受到了广泛的关注。

Bi5Ti3FeO15基薄膜作为一种典型的多铁性材料,其铁电性、铁磁性和反铁磁性等性质,使得它在信息存储、传感器和能量转换等方面有着广泛的应用。

本文将探讨Bi5Ti3FeO15基薄膜的多铁性质以及其铁电光伏效应。

二、Bi5Ti3FeO15基薄膜的制备与结构Bi5Ti3FeO15基薄膜的制备通常采用溶胶-凝胶法、脉冲激光沉积法等方法。

其结构主要由Bi-O层、Ti-O层和Fe-O层组成,具有复杂的层状结构。

这种结构使得Bi5Ti3FeO15基薄膜具有优异的铁电性能和磁性能。

三、多铁性质多铁性质是Bi5Ti3FeO15基薄膜的重要特性之一。

该材料具有铁电性、铁磁性和反铁磁性等性质,使得它在多铁性材料中具有独特的地位。

铁电性表现为在外加电场的作用下,薄膜内部出现自发极化,具有记忆和存储电荷的能力。

而铁磁性和反铁磁性则使得该材料在磁性存储和传感器等方面有着潜在的应用价值。

四、铁电光伏效应Bi5Ti3FeO15基薄膜还具有显著的铁电光伏效应。

在光的作用下,薄膜内部的电子发生跃迁,产生光电流。

这种光伏效应主要归因于材料的铁电性、光生电荷分离以及内建电场的存在。

在光伏器件中,利用该效应可以实现光能到电能的转换,从而提高器件的能量转换效率。

五、应用前景由于Bi5Ti3FeO15基薄膜具有多铁性质和显著的铁电光伏效应,使得它在许多领域具有广泛的应用前景。

例如,在信息存储领域,利用其铁电性质可以实现高速、低功耗的非易失性存储器;在传感器领域,利用其磁性和光敏性可以构建高性能的传感器;在能源领域,利用其光伏效应可以用于太阳能电池和光电探测器等。

此外,Bi5Ti3FeO15基薄膜还可以与其他材料结合,形成复合材料,进一步提高其性能和应用范围。

六、结论本文详细介绍了Bi5Ti3FeO15基薄膜的多铁性质和铁电光伏效应。

目录摘要 (1)关键词 (1)Abstract (1)Key words (1)1引言 (1)2 BiFeO3的结构 (2)3 BiFeO3陶瓷与薄膜的制备工艺 (2)3.1 BiFeO3陶瓷的制备 (2)3.2 BiFeO3薄膜的制备 (3)4 掺杂改性 (4)4.1稀土掺杂改性 (4)4.2 BiFeO3与其他ABO3型钙钛矿结构的铁电材料固熔体系 (5)5 结论 (6)参考文献 (6)铁磁电复合材料BiFeO及研究进展3姓名:武少华学号:20075040098单位:物理电子工程学院专业:物理学指导老师:秦萍职称:副教授摘要:BiFeO3是一种室温下同时具有铁磁性和铁电性的铁磁电材料之一,在信息存储、传感器和自旋电子器件等方面都有潜在的应用前景。

本文综述了BiFeO3的结构、陶瓷与薄膜的制备工艺、掺杂改性,并展望了BiFeO3铁磁电材料今后的研究和发展趋势。

关键词:铁磁电材料;掺杂改性;磁电效应Progress in Study on Ferroelectromagnetics BiFeO3 Abstract: BiFeO3 is one of ferroelectromagnetics with ferromagnetism and ferroelec- tricity at room temperature,which has potential applications in the information storage,sensors,spin electronic devices,and other aspects.This paper not only discusses the struc- ture,ceramics and thin film technology,doped of BiFeO3,but also prospects BiFeO3 ferroelectromagnetics for future research and development trends.Keywords: Ferroelectromagnetics;Doped to change the nature;Magnetoelectric effect1 引言铁磁电材料是一种因结构参数有序而导致铁电性、磁性同时存在并具有磁电耦合性质[1]的材料,它在探索新型信息存储器、自旋电子器件和设备等方面有着潜在的应用前景。

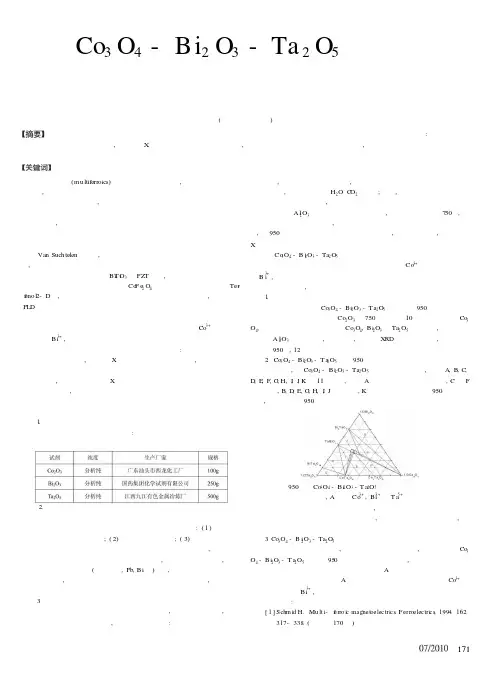

Co 3O 4-Bi 2O 3-Ta 2O 5体系中新型多铁性化合物的探究李想(北京市十一学校)相图法是探索新型化合物存在性的一个行之有效的方法。

本课题希望利用这一方法来找到新型的多铁性的化合物:用高温固相法合成了该体系的各种样品,用粉末X 射线衍射确定了其中的物相,经分析得到了各个化合物的相关系,并初步确定了这个三元相区里的相关系。

多铁性材料固相反应粉末衍射固溶区多铁性材料(mu ltiferroics)是一种新型多功能材料,具有共存的铁电性和磁性,并且它们之间存在强烈的耦合。

磁性材料与电子材料的发展渗透于现代技术的各个领域中,器件小型化的发展趋势导致人们对集电与磁性于一身的多功能材料研究兴趣的日益提高。

多铁性材料就是这样的一种多功能材料,目前正受到越来越多的关注。

一、多铁性材料的研究现状自然界中只有很少数的单相物质具有这种特殊的强磁电耦合效应。

沿用Van Such telen 的思想,人们制备了一系列具有磁电耦合效应的异质结构,主要有铁电、铁磁单相材料的复合压层、嵌入式和混合型复合材料及超晶格结构材料。

压电相采用Bi T i O 3和PZ T 系列,压磁相则采用绝缘性很好、磁致伸缩系数较大的尖晶石如Co F e 2O 4等或超磁致伸缩材料如Ter -f eno l 2-D 等,可以在合适的衬底上沉积形式不同的薄膜结构,也可以用PL D 制成超晶格结构。

二、课题的设计思想本课题通过设计在同一个化合物中同时引入磁性离子Co 3+和具有孤对电子的Bi 3+,从而期望得到同时具有磁性和铁电性的新型单相的多铁性化合物。

于是我们利用相图法对这一体系进行了研究:用高温固相法合成了该体系的各种样品,用粉末X 射线衍射确定其中的物相,从而进一步分析其中各个化合物的相关系并判定其中是否存在新的化合物。

如果存在新的化合物,我们将利用粉末X 射线衍射的数据结合电子衍射等方法来确定化合物的结构,并通过电性和磁性的测量来检验该化合物是否是多铁性的化合物。

掺镧铁酸铋及其复合材料的制备和性能研究掺镧铁酸铋及其复合材料的制备和性能研究摘要:掺镧铁酸铋(BiFeO3)是一种多铁性材料,具有优异的铁电与铁磁性能,因此在电子器件和存储器件中具有广阔的应用前景。

本文着重研究了掺镧铁酸铋及其复合材料的制备方法,通过不同的制备工艺和实验条件控制,同时对其性能进行了研究。

1. 引言随着人们对电子学和信息科学的需求增加,多铁性材料成为研究的热点之一。

掺杂稀土元素是制备优质多铁性材料的重要手段之一。

掺镧铁酸铋由于其独特的物理性质和广泛的应用前景,成为掺杂稀土元素的常用材料之一。

本文主要研究了掺镧铁酸铋及其复合材料的合成方法和性能表征。

2. 方法与实验2.1 掺镧铁酸铋的制备方法本文采用溶胶-凝胶法制备掺镧铁酸铋材料,首先将Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O和La(NO3)3·6H2O溶解在乙二醇中,得到混合溶液。

然后加入乳化剂、络合剂和水解剂,反应6小时后,沉淀物经洗涤、分离、烘干得到掺镧铁酸铋。

为了研究不同掺杂量的影响,我们制备了不同摩尔比的掺镧铁酸铋样品。

2.2 掺镧铁酸铋复合材料的制备方法本文通过固态反应法制备了掺镧铁酸铋复合材料。

首先将掺镧铁酸铋和其他适宜的材料混合,然后放入烧结炉中,在高温下进行烧结。

通过烧结工艺的不同、温度和时间的控制,我们制备了不同的复合材料。

3. 结果与讨论通过SEM观察,我们发现制备的掺镧铁酸铋样品颗粒均匀,并且颗粒相对均一。

XRD测试结果表明样品为块体结构,并得到了掺杂元素的信息。

制备的复合材料中,掺杂元素被均匀分布在基体中,形成了较好的界面结合。

同时,通过测试掺镧铁酸铋的铁电和铁磁性能,我们发现其具有优异的性能指标。

4. 结论本文通过溶胶-凝胶法和固态反应法制备了掺镧铁酸铋及其复合材料,并对其性能进行了研究。

研究结果表明,制备方法和工艺条件对材料的结构和性能具有重要影响。

掺镧铁酸铋及其复合材料具有多铁性等良好性能,展示出了广阔的应用前景。

科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald126该文采用固相反应法制备了1-xBi 0.85La 0.15FeO 3-xCoFe 2O 4,系列复合样品。

并对每批样品的物相结构、磁性能、介电性能以及部分样品的铁电性进行了研究。

复合样品中没有杂相出现,说明两相间没有发生反应,随着铁磁相逐渐增多,铁磁相的峰逐渐增强,磁特性逐渐增大。

且复合系列样品,在x=0.1时,能观测到很好的P -E曲线,饱和极化强度P s 和剩余极化强度Pr 都比单相的Bi 0.8La 0.2Fe O 3要大,介电常数ε随着x的增加而减小。

多铁性材料是一种同时具有铁电、铁磁以及铁弹中两者或是两者以上之间能够发生耦合的多功能材料,同时也包括反铁磁性和反铁电性等。

在该材料中,铁电和铁磁之间的耦合作用使得电场控制磁数据存储或磁场控制铁电数据存储成为可能[1-10]。

近些年,多铁的研究在材料界里是一个非常活跃的课题[11]。

将压磁和压电两相按照合适的组合能够产生理想的ME特性。

单相材料低的M E 耦合系数,以及磁电耦合只能在低温尤其是制冷温度范围内起作用,这就使得单相材料在实际应用中非常具有局限性。

由于实际生活的这些需要,就促使了我们对复合材料的探索。

制作陶瓷复合材料的主要优势是制作过程简单,成本低廉,而且容易控制相与相之间的摩尔比、颗粒大小以及密度。

主要问题是在烧结过程中应防止铁电相和铁磁相之间发生反应,导致弱的电特性。

在本文中,我们采用固相法制备了1-xBi 0.85L a 0.15Fe O 3-x Co Fe 2O 4,系列复合样品,并对此系列复合样品的结构、磁性能、介电性能和铁电性能性能进行了研究。

1 样品的制备过程本文主要选取了几种氧化物F e 2O 3(99%),Bi 2O 3(99%),L a 2O 3(98%),称量前先在600o C干燥5h),Co 2O 3(99%),Cu O (99%),MnO 2(85%),ZnO 2(99%)为原料,先制备出铁电相的B L F O系列样品和铁磁相得CoFe 2O 4,CuFe 2O 4,Zn 0.6Mn 0.4Fe 2O 4系列样品。

多铁磁电复合材料—功能材料领域的闪亮新星张荣芬;郭凯鑫;邓朝勇【摘要】在功能材料研究领域,人工复合的多铁磁电材料因具有室温环境下特殊的磁电性能——铁电有序和铁磁有序共存及“磁-力-电”转换特性(磁电耦合效应),在磁传感器、换能器、微波器件、存储器等方面有着十分诱人的实用价值与应用前景.本文在回顾多铁磁电复合材料背景知识的基础上,重点介绍磁电复合材料磁电耦合机理、设计原理、制备方法与研究现状、理论分析方法与磁电效应表征方法相关内容,最后总结、展望多铁磁电复合材料未来研究中的一些重要问题.【期刊名称】《贵州大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(032)005【总页数】7页(P49-54,65)【关键词】多铁磁电复合材料;磁电效应;磁电复合薄膜,功能材料【作者】张荣芬;郭凯鑫;邓朝勇【作者单位】贵州大学大数据与信息工程学院,贵州省电子功能复合材料特色重点实验室,贵州贵阳550025;贵州大学大数据与信息工程学院,贵州省电子功能复合材料特色重点实验室,贵州贵阳550025;贵州大学大数据与信息工程学院,贵州省电子功能复合材料特色重点实验室,贵州贵阳550025【正文语种】中文【中图分类】TM282今天,信息技术飞速发展,使得能源、环境及生产等对材料性能的集成或多样化提出了更高的要求。

功能材料(multifunctional materials)因此得到了快速发展,各种新型功能材料不断问世,制备工具与工艺技术也日新月异,在能源、通讯、航天航空、军事等领域发挥着越来越重要的作用。

其中,多铁性(multiferroic)磁电复合材料除了同时具有室温铁电性和铁磁性以外,还具有特殊的磁电效应(magnetoelectric effect,简称为ME effect),因此可以极大地拓展其应用范围,在磁场探测器、电磁调谐微波器件、多态存储器以及一些磁、力、电三重响应的多功能器件领域展现了独特的魅力与应用前景,在短短的10 多年里得到人们的广泛研究与关注,逐渐成为一颗耀眼的明星[1,2]。

特色研究报告:低维电磁功能材料研究进展摘要:电磁功能材料在军事隐身、信息对抗等国防军工以及电磁辐射防护、微波通信等民用技术领域有着广阔的应用前景。

特别是,低维电磁功能材料具有独特的电磁特性,在电磁波吸收与屏蔽、通信与成像、传感与检测等方面受到越来越多的关注。

总结了曹茂盛研究小组在低维电磁功能材料方面取得的重要研究进展,主要包括碳纳米管、石墨烯、碳化硅、氧化锌、过渡金属及其化合物、多铁材料等。

系统论述了低维材料的电磁响应,包括电荷输运、偶极极化、磁共振、磁涡流等。

重点总结了在电磁响应方面提出的重要的模型和公式,包括电子跳跃(EHP)模型、聚集诱导电荷输运(AICT)模型、类电容结构、等效电路模型以及等效串联电路方程和电导网络方程等。

揭示了低维材料电磁响应与电磁屏蔽和吸收之间的重要联系,即电磁能量转换机制,包括极化弛豫和电荷输运协同竞争机制以及界面散射、微电流、微天线辐射和介质弛豫的竞争协同作用等。

最后,深入剖析了该领域的发展进程,提出了该领域面临的重大挑战,并预测了未来的研究方向。

关键词:低维材料;电磁响应;能量转换;电磁特性;电磁屏蔽;微波吸收电磁功能材料支撑着电子科学和信息工程的发展,是信息、通讯、能源、医学、航空航天、军事等各个领域技术研发的重要基础。

例如,超长波(λ=104~105 m)导航系统可用于海上定位和通信;中短波(λ=1~103 m)手机收发器能让我们足不出户便知天下事;太赫兹、红外及X射线探测器和成像装置被广泛应用于医疗检测和军事装备领域。

随着科学技术的发展,高性能电磁功能材料研发将成为今后科学界新的研究热点之一,未来电磁功能材料和器件的创新将给人类带来更多意想不到的惊喜。

低维电磁功能材料的研发推动了全球高新技术领域的进步。

新的物理效应,新的电磁响应机制和电磁性能,新的低维材料以及多元化、微小型化和智能化的新型电磁器件,为电磁波吸收与屏蔽、探测与传感、成像、开关与滤波、光学与光电等领域的发展带来了无限的活力。

铁酸铋光催化复合光催化材料的研究进展铁酸铋光催化复合光催化材料的研究进展随着环境问题的日益突出,清洁能源与清洁环境的需求越来越迫切。

光催化技术作为一种绿色环保的处理方法,受到了广泛关注。

在光催化过程中,光吸收材料是至关重要的关键因素。

近年来,铁酸铋(BiFeO3)复合光催化材料的研究备受关注,其具有优异的光催化性能和稳定性,成为了研究的热点。

铁酸铋作为一种多铁性材料,具有独特的电荷转移和频率匹配等性质,在光催化中具有很高的应用潜力。

然而,由于其吸收范围窄和载流子的复合速率较慢等问题,限制了其在光催化中的应用。

为了克服这些问题,研究人员将铁酸铋与其他材料进行复合,以增强光催化性能。

复合光催化材料的设计主要包括结构调控、元素掺杂和界面构建等方面。

首先,研究人员通过结构调控的方法,设计了多种复合光催化材料。

例如,将铁酸铋与导电材料(如氧化锌、氧化钛等)进行复合,可以有效提高光催化性能。

导电材料具有良好的电子传输能力和光吸收特性,可以有效减少载流子的复合速率,提高光催化反应的效率。

其次,研究人员通过元素掺杂的方法,改善了铁酸铋的光催化性能。

常见的元素掺杂包括氮、铜等。

氮掺杂可以引入更多的氧化物缺陷,提高光催化活性。

铜掺杂则能够改变铁酸铋的电子结构,增强光吸收能力。

元素掺杂的方法可以调控铁酸铋的能带结构,提高光催化反应的效率。

最后,研究人员通过界面构建的方法,提高了复合材料的光催化性能。

界面构建包括异质结构的构建和修饰剂的加入等。

通过调控界面结构,可以实现更高效的载流子分离和传输。

此外,添加修饰剂(如金属纳米颗粒、二维材料等)可提供更多的活性位点,增强光催化反应的效率。

除了以上方法,一些研究还将铁酸铋复合光催化材料应用于水分解、有机物降解、染料降解等领域,取得了良好的催化效果。

新型的复合光催化材料不仅具备了铁酸铋的光催化性能,还能针对特定的应用需求进行调控,使之具备更广阔的应用前景。

然而,目前铁酸铋光催化复合光催化材料的研究还存在一些问题。

Fe3O4纳米材料的制备与应用研究进展刘超;王广健;朱世从;朱威威;郭亚杰【摘要】阐述Fe3O4纳米材料的主要合成方法及其在生物医药、电磁辐射吸收、污染物处理和光电催化等方面的应用,并对其发展方向进行展望.【期刊名称】《牡丹江师范学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】4页(P39-42)【关键词】Fe3O4;纳米材料;制备方法【作者】刘超;王广健;朱世从;朱威威;郭亚杰【作者单位】淮北师范大学化学与材料科学学院 ,安徽淮北 235000;淮北师范大学化学与材料科学学院 ,安徽淮北 235000;淮北师范大学化学与材料科学学院 ,安徽淮北 235000;淮北师范大学化学与材料科学学院 ,安徽淮北 235000;淮北师范大学化学与材料科学学院 ,安徽淮北 235000【正文语种】中文【中图分类】O614.7Fe3O4纳米微粒因其优异的物理化学性质和广阔的应用前景,备受科研人员的关注.本文重点阐述纳米Fe3O4粒子液相化学制备法及其在生物医药、电磁辐射吸收、污染物处理和光电催化等方面的应用,并对其发展方向进行展望.1 Fe3O4纳米材料制备方法1.1沉淀法沉淀法是将Fe3O4与其他物质混合到溶液中,加入沉淀剂,使混合液中的离子变成氢氧化物胶体析出.加热氢氧化物胶体,胶体受热脱水会变成含有Fe3O4纳米颗粒的悬浮液,经过洗涤、干燥等步骤后得到Fe3O4粉体微粒.共沉淀法 Massart和Khalafalla最早采用化学共沉淀法制备Fe3O4纳米颗粒,将Fe2+和Fe3+在碱性环境中共沉淀.高道江等将NH3·H2O作为沉淀剂,研究熟化温度及时间对Fe3O4粒子磁性能的影响.Jiang等用氮气做保护气,将FeCl3和FeCl2的混合溶液逐滴滴入溶解了多巴胺的水溶液中,获得Fe3O4纳米线.在金属Pd上负载该纳米线,使得水分散性更为稳定,对Suzuki反应有良好的催化活性.Wang等向超纯水中加入聚丙烯酸并使之溶解,对体系加热至80 ℃后,迅速加入盐酸酸化的FeCl2和FeCl3溶液,得到Fe3O4纳米微粒.氧化沉淀法 Thapa等用氨水作为沉淀剂,在80~90 ℃的高温条件下,将溶液中的Fe2+完全沉淀,获得纳米Fe3O4微粒.王娟分别以三种不同碱(NH3·H2O、NaOH 溶液、NH3·H2O+NaOH)共同作为碱源,以空气中的氧气做氧化剂,制备出三种不同形貌的磁性纳米粒子.还原沉淀法 Qu等采用NH3·H2O为沉淀剂,加入Na2SO3将Fe3+还原,从而得到Fe3O4纳米粒子.涂国荣等将适量的亚硫酸钠加入到含有Fe3+的盐溶液中,将一定量的Fe3+还原成Fe2+,从而得到纳米Fe3O4微粒.其他方法微波沉淀法采用尿素和氨水作为均相沉淀剂,具有独特的加热机制和合成机理.Wang等最先利用交流电沉淀法成功合成了纳米四氧化三铁微粒,并有效控制其形貌.超声沉淀法通过高温、高压环境,为沉淀颗粒的产生供能,可提高沉淀晶核的生成速率,使粒径减小.1.2 水热法Xuan通过直接密封热分解具有花生状形态的FeCO3,制备相同形态的微细磁性颗粒Fe3O4.焦华将用砂纸打磨过的铁片,在无水乙醇中超声处理后, 加入到酒石酸钠和NaOH的混合溶液中,通过水热法合成单晶Fe3O4纳米片.Deng通过溶剂热法成功制备了球形Fe3O4纳米颗粒.1.3 溶胶-凝胶法Lemine[7]在乙醇的超临界条件下,通过控制滴加水的速度,采用溶胶-凝胶法合成了可调控纳米粒子尺寸大小的、平均粒径为8 nm的Fe3O4纳米粒子.Xu等在聚乙二醇中溶解了作为铁源的九水合硝酸铁,在一定温度下制得了溶胶,经加热烘干后,溶胶逐渐转变为棕色凝胶,在高温真空的条件下,200~400 ℃退火,得到尺寸不同的Fe3O4纳米微粒.Tang在300 ℃条件下,通过溶胶-凝胶法制备出平均尺寸12.5 nm、薄膜表面结构完整没有裂缝的Fe3O4薄膜.王士婷通过溶胶-凝胶法,经乙醇回流和煅烧将模板去除,合成粒径60~80 nm且具有单介孔和双介孔结构的Fe3O4@介孔SiO2.1.4 微乳液法Vidal[8]利用微乳液法合成尺寸分布范围在3.5 nm±0.6 nm、结晶良好、具有单分散性、很高比饱和磁化强度、表面包覆油胺的Fe3O4纳米粒子.Zhou合成了粒径小于10 nm的Fe3O4纳米粒子.微乳体系为O/W型微乳体系,其组成为:FeSO4和Fe(NO3)3为水溶液,环己胺为油相,NP-5和NP-9为表面活性剂相. 1.5 热分解法热分解法是将铁源前躯体在溶剂和表面活性剂的作用下高温分解,得到铁原子,使其转化铁纳米粒子,得到单分散性好的纳米粒子.纳米粒子的大小和形貌通过控制前躯体的种类和浓度、加热条件、热分解时间以及表面活性剂的种类和数量调控.Kolhatkar[9]等通过溶剂热法和热分解法合成了具有可调尺寸的Fe3O4纳米立方体和Fe3O4纳米球,其饱和磁化强度(Ms)和矫顽力是相同体积Fe3O4纳米球的1.4~3.0倍和1.1~8.4倍.Yang等将乙酰丙酮铁[Fe(acac)3]和油酸加入到苄基醚溶剂中,获得具有可调控体对角线长度的纳米立方体Fe3O4.Sun等通过热分解乙酰丙酮铁(Fe(acac)3)合成了Fe3O4纳米粒子,其粒径小于20 nm,且单分散性好.Chiu等通过控制反应时间将油酸铁盐进行热分解,从而制得了粒径4~18 nm、分布均匀的纳米Fe3O4晶体.1.6 生物模板法生物模板法引入相应的生物模板,利用生物分子对粒子的成核、生长、组装的影响,使材料的合成过程得到控制,从而得到所期望的目标材料.常用的模板是内部为空穴结构的小热激蛋白(sHSP)、铁蛋白、李斯特细菌等.Wong等采用铁蛋白作为生物模板,通过控制反应条件,得到了直径为7.3 nm的四氧化三铁纳米粒子.2 Fe3O4纳米材料的应用2.1 生物医学磁性Fe3O4纳米材料具有无毒副作用以及生物相容性好的优点,广泛应用于肿瘤磁热疗法、磁共振造影技术、靶向药物载体以及磁分离等众多生物医学领域.磁性Fe3O4纳米粒子作为缓释靶向药物载体可以提高药效,减少药量,增强治疗作用.靶向药物在体外磁场的导向作用下,直达病灶.药物的传送路径可通过Fe3O4的核磁共振成像进行跟踪.Alexiou[10]等采用米托蒽醌磁性纳米粒子作为靶向药物的载体,其浓度高得多.超顺磁性氧化铁粒子能将磁场震动能转化为热能,升高肿瘤组织的温度,使病变细胞死亡.磁共振造影技术常用的造影剂是经过表面修饰的Fe3O4纳米粒子,因网状内皮数量的差异,异常组织与正常组织对Fe3O4纳米粒子的吞噬量也有明显的差别.采用静脉注射Fe3O4纳米粒子使之进入血液,因其在正常组织和异常组织中分布明显不同,显著增加成像的效果.Hu等对植入小鼠体内的人体结肠癌进行检测,造影剂为用单克隆抗体标记的PEG包覆的Fe3O4纳米粒子.Lee等利用超顺磁性氧化铁粒子的长期血液循环,对人体体内乳腺瘤进行检测,造影剂为Fe3O4纳米粒子-赫赛汀探针.2.2 磁性流体和磁记录材料磁性纳米Fe3O4广泛应用于磁流体工业生产中.磁流体有固体的强磁性,又存在液体的流动性,在许多领域中广泛应用.纳米Fe3O4由于晶体结构简单、尺寸小、矫顽力高、耐氧化、相结构稳定,可用做磁记录材料.纳米多铁复合材料也具有一定的磁性,饱和磁化强度与矫顽力成反比.[11]纳米Fe3O4粒子磁记录材料的信噪比、信息记录的密度以及图像的质量等方面均有极大改善.2.3 污染物处理Fe3O4/石墨烯纳米复合材料能迅速有效除去水溶液中的氯苯胺和苯胺.Fe3O4/GO 磁性纳米颗粒[12]对水溶液中的多氯联苯具有良好的吸附性.Liu等用廉价的铁盐和HA通过共沉淀法制备了腐植酸(HA)包覆的Fe3O4纳米颗粒(Fe3O4/HA),能从水中去除有毒的Hg(II),Pb(II),Cd(II)和Cu(II).Fe3O4/HA对重金属的吸附不到15分钟即可达到平衡,最大吸附容量为46.3~97.7 mg/g.2.4 光电催化Kumar[13]开发出一种包裹有还原氧化石墨烯的核壳结构CuZnO @ Fe3O4微球,构成三元复合光催化剂(rGO @ CuZnO @ Fe3O4),高效、可回收、可磁分离,用于可见光照射下光还原二氧化碳生产甲醇.3 前景展望纳米四氧化三铁粒径小,具有磁性好、比表面积大的优点.磁性纳米Fe3O4可包覆不同的材料,制备出具有不同复合结构的多功能磁性催化载体材料,因此在催化等方面有着广阔的应用前景.参考文献【相关文献】[1] Zong P F,Cao D L,Wang S F,et al.Synthesis of Fe3O4/CD magnetic nanocomposite via low temperature plasma technique with high enrichment of Ni(II) from aqueoussolution[J]. Journal of the Taiwan Instituteof Chemical Engineers,2016,21(5):1-7.[2] Massart R.Preparation of aqueous magnetic liquids in alkline and acidic media [J]. IEEE Transactions on Magnetics,1981,MAG-17:1247-1248.[3] Khalafalla S, Reimers G. Preparation of dilution-stable aqueous magnetic fluids [J]. IEEE Transactions on Magnetics,1980,MAG-16:178-180.[4] Thapa D,Palkar V R.Kurup M B,et al.Properties of magnetite nanoparticles synthesized through a novel chemical route[J].Material Letters,2004,58:2692-2694.[5] Qu S C, Yang H B, Ren D W, et al.Magnetite Nanoparticles Prepared by Precipitation from Partially Reduced Ferric Chloride Aqueous Solutions[J]. Colloid Interf. Sci.,1999, 215: 190-192.[6] Xuan S H,Hao L Y,Jiang W Q,et al.A FeCO3 precursor-based route to microsized peanutlike Fe3O4[J].Cryst Growth Des,2007,7(2):430-434.[7] Lemine O M,Omri K,Zhang B,et al.Sol-gel synthesis of 8 nm magnetite (Fe3O4) nanoparticles and their magnetic properties[J].Superlattices and Microstruct,2012,52:793-799.[8] Vidal J,Rivas J,Lopez M A.Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects,2006,288(1-3):44-51.[9] Arati G Kolhatkar,Yi-Ting Chen,Pawilai Chinwangso,et al.Magnetic Sensing Potential of Fe3O4 Nanocubes Exceeds That of Fe3O4 Nanospheres[J].ACS Omega 2017, 2, 8010-8019.[10] Alexiou C,Jurgons R,Schmid R,et al.In vitro and in vivo investigations of targeted chemotherapy with magnetic nanoparticles[J].Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2005,293(1):389-393.[11] 李丹,孙云飞.多铁复合材料0.5NiFe2-xMnx04/0.5BaTi03的磁性能及介电性能[J].牡丹江师范学院学报:自然科学版,2018(1):43-47.[12] Zhu S M,Guo J J,Dong J P.Sonochemical fabrication of Fe3O4 nanoparticles on reduced graphene oxide for biosensors[J].Ultrasonics Sonochemistry,2013,3(20):872-880.[13] Pawan Kumar,Chetan Joshi,Alexandre Barras,et,al.Core-shell structured reduced graphene oxide wrapped magnetically separable rGO@CuZnO@Fe3O4 microspheres as superior photocatalyst for CO2 reduction under visible light[J].Applied Catalysis B: Environmental, 2017,205:654-665.。

金属-有机框架MIL-88A(Fe)及其复合材料在水处理中的研究进展金属-有机框架MIL-88A(Fe)及其复合材料在水处理中的研究进展摘要:水是人类生活所必需的资源之一,但随着工业化和城市化的快速发展,水资源短缺和水污染问题日益突出。

因此,开发高效、环保的水处理技术变得尤为重要。

金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)作为一类新型的纳米孔材料,具有高比表面积、可调控的孔径大小、多样性的功能化修饰以及出色的吸附性能等独特特性。

在许多研究中发现,金属-有机框架MIL-88A(Fe)及其复合材料在水处理中表现出了可喜的应用潜力。

本文将对金属-有机框架MIL-88A(Fe)及其复合材料在水处理中的研究进展进行综述,包括吸附去除重金属离子、吸附去除有机污染物、膜分离以及光催化等方面。

一、MIL-88A(Fe)的合成及表征MIL-88A(Fe)是一种由铁离子和对苯二甲酸(H2BDC)配位而成的金属-有机框架材料。

其合成通常采用水热法、溶剂热法或溶剂挥发法等方法。

通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和氮气吸附-解吸等技术对其进行表征。

研究发现,MIL-88A(Fe)具有良好的晶体结构、孔隙结构和表面特性,为水处理应用提供了有利条件。

二、吸附去除重金属离子的应用MIL-88A(Fe)及其复合材料在去除重金属离子方面展现出了良好的吸附性能。

其高比表面积和多孔结构为重金属离子的吸附提供了充分的接触面积和吸附位点。

同时,通过对MIL-88A(Fe)进行功能化修饰,如掺杂、配位修饰等,可以提高其吸附能力和选择性。

此外,MIL-88A(Fe)还可通过调节其结构、孔径和孔道表面的亲疏水性等来实现对不同金属离子的选择性吸附。

三、吸附去除有机污染物的应用MIL-88A(Fe)及其复合材料还显示出良好的吸附去除有机污染物的潜力。

由于其大量的孔结构和高表面积,MIL-88A(Fe)可以有效地吸附有机化合物,如苯酚、酚类、芳香族化合物等。

铁电/铁磁复合材料的计算机模拟研究随着科学技术的发展和社会的进步,单一性能的材料很难满足新型器件对材料的要求,因此,研究和制备具有多重性能的复合材料已经成为当今材料领域的研究热点。

铁电材料具有铁电性、压电性、热释电效应、声光效应等一系列重要的特性,广泛应用在铁电存储器、微电子机械系统(MEMS)等领域。

铁磁材料则具有磁致伸缩、磁滞现象等特性,是另外一类非常重要的功能材料,被广泛应用在磁记录、滤波器、传感器等领域。

如果一种材料同时具有铁电性和铁磁性两种性能,无疑给传统器件的设计提供一个更大的自由度。

铁电/铁磁复合材料是一种多功能材料,它是由铁电相和铁磁相复合而成的具有磁电转换功能的新型材料,除了具有单一材料的各种性能外,由于电极化和磁化之间的耦合作用,还会出现新的性能——磁电效应。

自从Suchtelen等人于1972年制备了第一种铁电/铁磁复合材料块材(bulk composite)以来,各国科学家开展了大量具有磁电效应的铁电/铁磁复合材料的制备和研究工作。

铁电/铁磁复合薄膜材料(thin film composite)最近也已经引起了人们强烈的关注。

随着实验研究的深入和制备工艺的改善,铁电/铁磁复合材料表现出的性能也越来越好,这在传感器、微位移器、反馈系统以及微波领域、高密度信息存储器等方面具有潜在的应用价值。

如今,铁电/铁磁复合材料以其独有的特性,在微波领域、高压输电线路的电流测量、宽波段磁探测、磁场感应器等领域有着广泛而重要的用途,尤其是微波器件、高压电输送系统中电磁泄露的精确测量方面有很突出的优点。

此外,由于其滞回曲线呈现两种稳定状态,因此容易用在记录介质上。

铁电/铁磁复合材料的研究越来越引起了各国材料科学工作者的重视。

本文中铁电/铁磁复合材料采用双层结构,对铁电层施加电场(电压)时,铁电层由于压电效应发生形状改变,应变通过层间应力传递到铁磁层,由于磁致伸缩的逆效应,铁磁层的磁化强度将发生改变。

金属基复合材料的研究进展与应用前景金属基复合材料是一种具有金属基体和强化相的材料,能够综合发挥金属的优良性能和强化相的增强效果。

近年来,金属基复合材料得到了广泛的研究和应用,其研究进展和应用前景也备受关注。

本文将综述金属基复合材料的研究进展和应用前景。

一、金属基复合材料的研究进展1. 强化相的选择和设计强化相是金属基复合材料中起到增强作用的材料,通常是颗粒、纤维或片状结构。

近年来,随着纳米材料的研究和发展,纳米颗粒和纳米纤维作为强化相的应用逐渐成为研究的热点。

纳米颗粒和纳米纤维具有较大的比表面积和较好的强度,可以显著提高金属基复合材料的力学性能和热学性能。

2. 制备技术的改进金属基复合材料的制备技术对于材料性能具有决定性影响,近年来研究者们在制备技术方面进行了大量的改进。

传统的制备技术包括粉末冶金、熔融法和电化学沉积法等,这些方法能够制备金属基复合材料,但是制备工艺复杂、成本高。

近年来,研究者们开始探索新的制备技术,如激光熔融沉积、电子束熔凝等,这些新的制备技术具有制备精度高和能耗低的优点。

3. 性能测试与评价金属基复合材料的性能测试和评价是研究中的重要环节,目前主要包括力学性能测试、热学性能测试和耐腐蚀性能测试等方面。

力学性能测试包括拉伸性能、硬度、韧性等方面的测试,热学性能测试包括热膨胀系数、导热系数等方面的测试,耐腐蚀性能测试包括盐雾试验、腐蚀电位测试等方面的测试。

通过对金属基复合材料的性能测试和评价,能够了解材料的力学性能和热学性能,为进一步研究和应用提供依据。

二、金属基复合材料的应用前景1. 航空航天领域金属基复合材料具有高强度、高温稳定性和低密度等优点,能够满足航空航天领域对材料高性能的需求。

金属基复合材料在飞机、火箭、导弹等航空航天装备的结构材料中有广泛的应用前景。

例如,金属基复合材料可以用于飞机结构的轻量化设计,提高飞机的燃油效率和载重能力,同时保证结构的强度和刚度。

2. 汽车制造领域汽车制造领域也是金属基复合材料的应用领域之一。

随着科学技术的快速发展,人们对功能型器件的要求越来越高,多铁性材料由于同时具有铁磁性能和铁电性能,并且能够通过两者的耦合协同作用,赋予材料新的发展潜力使其在存储器、传感器、转换器等多功能电子器件中具有很大的应用价值。

目前具有多铁性的单相体系较少,比较理想的只有铁酸铋,但其铁电性和铁磁性非常弱,为了改善多铁性,本研究采用具有较好铁电性的钛酸钡和较好铁磁性的铁酸钴,将二者制备成核壳结构,以提高材料的多铁性。

目前研究CoFe2O4/BaTiO3核壳结构多铁性材料的报道较少。

本文将首先通过沉淀法和溶胶-凝胶法制备铁电相钛酸钡、化学共沉淀法制备铁磁相铁酸钴,然后在此基础上通过溶胶-凝胶法和表面沉积法以铁磁相为核、铁电相为壳合成出具有核壳结构的CoFe2O4/BaTiO3多铁性复合材料,利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、振动样品磁强计(VSM)和铁电测试仪等手段研究材料的组分、微形貌、铁磁性和铁电性能。

采用沉淀法和溶胶-凝胶法制备BaTiO3,研究不同工艺条件对制备产物的影响。

在沉淀法中,研究了反应温度、反应浓度、反应时间、加料方式和煅烧温度对产物的影响。

由实验结果可知,随着反应温度的升高、反应浓度的增大,产物粒径都逐渐减小;随着反应时间的延长,颗粒粒径则逐渐增大;逐渐滴加钛酸丁酯醇溶液时,所得颗粒粒径较大,结晶度较好;随着煅烧温度的升高,颗粒粒径逐渐增大,纯度逐渐提高,在此基础上确定了实验的最佳条件:反应温度为85℃,反应浓度为1.0 mol/L,逐滴加入钛酸丁酯醇溶液,反应1.5h后干燥的粉体在850℃下煅烧2h。

在溶胶-凝胶法中,研究了pH值、反应温度、醇盐浓度和煅烧温度对产物的影响。

由实验可知,随着pH值的增大,凝胶时间逐渐缩短,粉体粒径先减小后增大;随着温度的升高,凝胶时间逐渐缩短,粒径则逐渐增大;随着醇盐浓度的增大,凝胶时间逐渐缩短,粒径则先增大后减小;煅烧温度达到700℃时,可以得到纯度很高的钛酸钡粉体,温度继续升高,粒径增大,在此基础上确定了实验的最佳条件:pH值为4、反应温度为50℃左右、醇盐浓度为 1.0mol/L下制备出凝胶,700℃下将凝胶煅烧2h。

准一维纳米结构BiFeO3的研究进展薛美霞;王睿;田娅;徐明贵;李延安;李蛟【摘要】BiFeO3多铁性低维纳米结构具有出色的室温多铁性能和纳米尺度下的纳米尺寸效应,在微电子和光电子等方面具有广泛的应用前景.本文对准一维纳米结构BiFeO3的制备方式进行了详细的阐述,对BiFeO3在光催化领域的研究和应用进行了概括,并对其亟待解决的问题进行了分析.【期刊名称】《山东陶瓷》【年(卷),期】2018(041)005【总页数】5页(P10-14)【关键词】BiFeO3;一维纳米结构;光催化【作者】薛美霞;王睿;田娅;徐明贵;李延安;李蛟【作者单位】山东理工大学材料科学与工程学院,山东淄博255049;山东理工大学材料科学与工程学院,山东淄博255049;山东理工大学材料科学与工程学院,山东淄博255049;山东理工大学材料科学与工程学院,山东淄博255049;山东理工大学材料科学与工程学院,山东淄博255049;山东理工大学材料科学与工程学院,山东淄博255049【正文语种】中文【中图分类】TQ174.75+8.11前言能源与环境问题是当前人类亟需解决的问题。

如果人类不能很好地解决能源与环境问题,那么可持续发展将变成一纸空谈。

半导体光催化技术以开发和制备新型的、高效的半导体光催化材料为技术核心,在氢气制备和有机污水处理中有着深刻的潜在应用。

因此,如何利用日渐兴起的半导体光催化技术来解决能源危机问题是目前研究的一个热点。

目前,半导体光催化材料的研究已经得到了长足的发展。

自日本科学家藤岛昭发现二氧化钛(TiO2)[1]具有光响应性质以来,以 TiO2为代表的新型半导体光催化材料已经颇具商业化的潜质。

但是,这类半导体光催化材料依旧有着重大的缺陷。

以TiO2为例,其禁带宽度为3.2-3.5eV,对应的吸收波长为387.5nm,光吸收范围仅限于占太阳能光谱5%的紫外光区域[2]。

此外,作为一种纳米光催化材料,TiO2在裂解水制氢或处理有机废水过程中,均不可避免的存在催化剂的回收问题,极易造成对自然环境的二次污染。

多铁性复合材料的研究进展及前景摘要:该种材料主要是将铁电相和铁磁相的片状材料通过粘合剂粘合而成,从早期的铁电相和铁磁相两层结构,到铁电-铁磁-铁电的三层结构。

一般而言,要产生磁电耦合效应,其原理是铁磁相在磁场的作用下产生磁致伸缩,再通过压、拉铁电相产生电极化。

关键词:多铁性复合材料,铁电相,铁磁相,磁电效应引言多铁性材料是指同时展现两种或两种以上铁的基本性能,如铁磁性、铁电性和铁弹性。

在多铁性材料中,不同的铁性能能够产生一些新的效应,如磁电效应[1-3]、磁介效应。

正是由于这些新的效应,使得多铁性材料具有非常潜在的应用前景,可广泛用于转换器、传感器、电容器和存储设备等。

这也是越来越多的研究人员从事这项研究的主要原因。

一般而言,多铁性材料主要分为三种:单相材料、颗粒复合材料和层状(薄膜)复合材料。

其中后两项可统称为多铁性复合材料。

磁电效应(又称ME效应)是多铁性材料的一个重要实际应用,磁电效应又可定义为“磁-机械力-电介”的一个耦合效应(又称磁电耦合效应)。

即,在磁场的作用下,铁磁相由于磁致伸缩产生形变,从而对压电相产生力的作用而产生电极化现象,这种耦合的结果是在材料的两端产生一个电压差。

而对于单相的多铁性材料而言,由于其磁电耦合系数一般比较小,并且只能在低温下才能显现出来,所以离实际应用还有很远的差距。

最新有研究报道单相多铁性材料Bi0.87La0.05Tb0.08FeO3的磁电耦合系数为。

这是最近有报道的最大值。

因此,越来越多的人将目光集中在多铁性复合材料上,多铁性复合材料的研究也成为当前材料领域的一个研究热点。

最早的多铁性复合材料研究可追寻到20世纪70年代。

这种复合材料是将铁电相BaTiO3和铁磁相CoFe2O4的颗粒均匀混合后烧结而成。

随后,各种不同的复合材料被不断制备出来,如NiFe2O4和Pb(Zr0.52Ti0.48)O3(NFO/PZT)、Pb(Zr0.52Ti0.48)O3和NiFe1.9Mn0.1O4(PZT-NFM)等。

研究也不再局限于将两相材料颗粒混合烧结,而出现了层状复合,三相复合等。

归纳起来,多铁性复合材料可以分为以下四种。

铁电相和铁磁相的颗粒复合材料主要是将铁磁磁致伸缩相和铁电压电相的纳米颗粒混合,通过烧结形成多铁性陶瓷材料。

在研究方面,主要是为了追求较好的铁磁和铁电性能,比如软铁磁性、大的介电常数和磁电耦合系数等。

在选取两种复合材料时一般应尽量遵循以下原则:(1)两种复合相的比例要适中;(2)复合力度要均匀合适;(3)压电相的压电系数和磁致伸缩相的磁致伸缩系数要大;(4)采取恰当的极化措施对磁电转换效应影响很大;(5)压电相必须具有较高的电阻特性。

因此,对于此类复合材料而言,研究主要集中在以下几个方面:首先是两相的比例和烧结温度;其次是寻求磁致伸缩系数高的铁磁相和压电系数高的铁电相;此外,颗粒的大小也是不可忽视的。

这种制备方法较为简单,磁电耦合系数较高,可以达到上百,并且两相配比简单,烧结温度容易控制。

烧结工艺比较简单,材料成本比较低,在烧结过程中铁电相与铁磁相一般要求不发生化学反应。

铁电相和铁磁相的层状复合材料,该种材料主要是将铁电相和铁磁相的片状材料通过粘合剂粘合而成,从早期的铁电相和铁磁相两层结构,到铁电-铁磁-铁电的三层结构。

一般而言,要产生磁电耦合效应,其原理是铁磁相在磁场的作用下产生磁致伸缩,再通过压、拉铁电相产生电极化。

而产生电极化的前提条件是要求材料必须是绝缘体,即电阻越大越好。

而一般的铁磁相电阻相对较小,这也是铁电相和铁磁相的颗粒复合材料容易产生漏电流的原因。

采用绝缘粘合剂将铁电相和铁磁相粘在一起的方法,可以有效防止漏电流的产生。

层状磁电复合材料的主要特点是材料结构简单,制备方法简单,最主要的优点是可以得到很大的磁电耦合系数,室温下可达到几个甚至几十,远远高于颗粒复合材料的值。

加入聚合物的铁电相和铁磁相的复合材料,一般是将铁电相和铁磁相混合入聚合物中,又可称之为聚合物固化法,该种方法也可以增大材料的电阻,从而有利于电极化的产生。

早期研究主要是将铁电相和铁磁相的颗粒均匀混入聚合物中进行固化。

随后,清华大学南策文研究小组在研究铁电相和铁磁相的层状复合材料的基础上,将铁电材料PZT做成棒状结构,然后植入由稀土合金(Tb,Dy)Fe2(Terfenol-D)和树脂混合而成的基体中,又称之为1-3型结构,如图1所示。

这种结构可以产生较大的磁电效应,可达,是该小组早期研究的一般三相混合物(Terfeno1-D、PZT、PVDF聚合物)的4-8倍,这离实际运用更进了一步,并且还有一个显著的特点,就是在高频下,存在电机共振现象。

图1 铁电材料1-3型结构薄膜复合材料,薄膜复合材料可分为两种,第一种是在铁电相(一般是单晶)镀上铁磁相薄膜或铁磁相(一般是单晶)镀上铁电相薄膜;第二种是在基片上间隔着镀上铁电相和铁磁相的双层膜或多层。

镀膜的方法有很多种,常用的有匀胶法、磁控溅射法、脉冲激光沉积法等。

一般而言,薄膜复合材料的磁电效应不太明显,受膜的特性影响,实用性不强。

但对于研究材料的某些物理性质而言,薄膜材料具有独到的优点。

目前,已报道的多铁性材料主要集中在一些无机化合物上,因此,研究易于进行设计和修饰的分子基多铁性材料受到很多关注。

最近,在国家自然科学基金委、科技部重大科学研究计划、中国科学院的大力支持下,中科院有机固体院重点实验室科研人员与东南大学科学家合作,在多铁性分子材料研究领域取得了创新性研究成果,其结果发表在《美国化学会志》(JACS)上。

图2 手性Schiff碱配体R-和S-H3L(a)及R-1和S-1的CD谱(b)图3 R-1和S-1的金属骨架图4 R-1的变温χT曲线(a) 及R-1的室温电滞回线(b)该实验室科研人员利用两个新的纯手性Schiff 碱多齿配体(R-和S-H3L,见图2)去构筑得到了由呈现C3对称的达到纳米尺度的二十二核锰簇{[MnIII3MnII(O)(H2O)3(L)3]4[MnIII6Cl4O4]}做阳离子而呈现C3对称的三核锰簇[MnIII3O(H2O)3(L)3] 做阴离子的两单元分立的纯手性混合价锰簇合物(R-1和S-1,其金属骨架如图3所示),这两个纯手性化合物均结晶于纯手性空间群R3,属于极性点群3,能满足产生铁电性的必要条件,而且它们还易溶于有机溶剂,CD谱也表明了它们是一对对映异构体。

测试分析表明它们不但呈现铁磁性,而且在室温就观察到电滞回线(图4),交流变温电介常数的测定证实了它们是铁电体。

它们是首例铁磁性和铁电性共存的纳米尺度混合价锰簇合物。

这种通过手性Schiff 碱配体去构筑极性锰簇合物的方法,为多铁性分子材料的研究开辟了新的途径和提供了新的思路。

2007年7月10日~12日,以“多铁性材料的发展与挑战”为主题的香山科学会议第306次学术讨论会在北京召开。

清华大学的南策文教授、南京大学的刘俊明教授、中国科技大学的李晓光教授和浙江大学的陈湘明教授担任会议执行主席。

来自国内外25个单位的40余位专家学者参加了会议。

会议围绕BiFeO3及其它单相多铁性材料、多铁性复合材料、磁介电材料及相关问题、庞磁电阻氧化物等4个中心议题进行了学术交流和深入讨论。

南京大学的闵乃本教授应邀作了“铁电超晶格材料的研究”的主题评述报告。

他指出:多铁性材料具有重要的科学内涵和重大的应用前景,它包含铁磁学、铁电学、铁弹学等诸多科学问题,涉及过渡族金属氧化物,ABO3钙钛矿结构的强关联体系等,以及自旋序、电荷序、轨道序、量子调控和畴工程学等多尺度问题,是一个跨学科、非常热门的前沿研究领域。

他从介电体超晶格的构造、制备与表征出发,详细介绍了介电体超晶格光学效应、介电体超晶格声学效应,以及微波与超晶格振动的耦合与极化激元几个热点问题;介绍了介电体超晶格中弹性散射与非弹性散射的准位相匹配理论和一些应用实例。

他结合自己课题组二十几年的研究历程,从铁电超晶格基本概念的提出,到基本规律的建立,基本效应的实现和全新器件的研制开发全过程的介绍,展示了他们开展科学研究的方法和理念,使与会专家受到很大的启发与教育。

多铁性材料研究领域的科学问题,有如序参量的调控与翻转问题;关联体系的理论、多尺度计算技术与材料设计;新的实验与表征技术的发展与建设;材料制备问题(高质量样品的制备);畴工程学问题与缺陷控制;尺寸效应与组装技术;同时,面向应用也存在诸多的挑战:如与半导体工艺的结合问题,多铁性中重视Si基片本身的性能集成;向高温低场方向的发展;及应用到底向何去处等。

对于单相材料体系则存在:BFO体系目前面临的问题;自旋失措体系的前景;可能的新体系、微结构与性能表征技术。

对于磁电复合体系存在:新型块体复合结构、设计、制备与应用;应用导向的低维化制备技术;多尺度材料设计理论。

对于巨磁介电体系存在:巨介电的新现象及机理(目前对于这一领域还未弄清楚);室温磁介电效应的探索与可能调控途径;结合具有应用目标的微波区段进一步研究。

而对于锰氧化物体系:新材料与多重序参量的耦合;场致磁电行为的调控(对CMR效应赖以支持的基础,以应用为导向的CER问题);磁存储应用中的应用基础问题(如温度和磁场问题)等。

对于该领域的一些关键技术,专家们也提出了1)制备技术:包括极端试验条件的建立与发展,新的制备技术;高质量的样品的制备;2)表征技术:微观序参量和性能的表征,激光表征技术;同步辐射的利用;缺陷问题(如氧空位等);设备自制技术;畴工程;界面工程;理论与计算方法。

3)与应用相关的技术:如基于CER效应的存储效应、传感与驱动问题在微波区段的实际应用、新的应用可能性与器件物理设计等。

专家们针对多铁性材料的发展趋势,认为今后的重点应该集中在以下几个方面:新材料的发现、新结构的设计;发展新材料体系;三角对称之外的单相与铁电/自旋超晶格;新理论的提出与推广:非本征的效应问题和强场下的效应;新的表征手段和畴工程技术;应尽可能的根据需求导向,寻找新的应用支持,开展应用驱动下的基础研究应用前景展望多铁性的研究是目前凝聚态物理及材料科学中的研究新领域;有着丰富的材料科学与物理共同的研究课题,并且有着可预期的广阔应用前景。

首先,外部电场对自旋序的调控和外磁场对电极化的调控,使得人们在基于电荷序和自旋序设计的器件之外有了一个新的自由度来设计新器件;其次,磁电耦合使得多于双态存储记录成为可能(如利用电极化来实现写入而利用磁场来读出)。

即在磁场的作用下可以产生磁化强度和电极化强度,在电场的作用下可产生电极化强度和磁化强度,因而可以制成多种新型磁控或电控或同时磁控一电控器件。

而对于铁电一铁磁性材料,不但具有磁电效应而且还具有铁电性(或反铁电性)和铁磁性(或反铁磁性),因而可具有较高的介电常数和高的磁导率,所以可以制成小型或者微型的多功能电磁器件。