贫困恶性循环理论

- 格式:pdf

- 大小:125.81 KB

- 文档页数:2

“贫穷陷阱”:陷入与逃离的机制研究作者:刘力铭杨书胜来源:《社会与公益》 2020年第8期刘力铭杨书胜/青岛理工大学人文与外国语学院摘要:贫穷问题是当今世界亟待解决的社会问题之一。

麻省理工大学经济学教授阿比吉特·班纳吉和埃斯特·迪弗洛在《贫穷的本质》一书中运用随机对照实验的方法从具体生活问题出发,分析穷人的真实境遇、思想和选择,探究穷人与政府、市场及各类组织的互动,阐述了各种贫穷问题产生的机制。

本文将从“贫穷陷阱”是否存在、穷人何以陷入“贫穷陷阱”以及穷人何以逃离“贫穷陷阱”三个方面来讨论《贫穷的本质》一书对于消除贫穷问题的启示。

关键词:精准扶贫;“贫穷陷阱”;贫穷亚文化;教育扶贫一、研究背景贫穷问题是当今世界亟待解决的社会问题之一,亦是关乎人类命运的重要议题。

消灭“贫穷与饥饿”被列入联合国千年发展目标。

然而,2018年,世界银行发布的报告显示:2015年全世界有19亿人(占世界人口的26.2%)每天生活费低于3.2美元(中等偏低收入国家的贫困线标准);世界人口近46%每天生活费低于5.5美元(中等偏上收入国家的贫困线标准);世界人口的10%每天生活费低于1.9美元(国际极端贫困线标准)[1]。

2019年联合国发布的报告指出,全球饥饿人口数字连续三年增长,目前有超过8.21亿饥饿人口,对2030年实现零饥饿目标提出了严峻的挑战[2]。

人们不禁感到疑惑:为什么针对贫穷问题投入的大量资源难见回报?为什么穷人越来越穷?为什么穷人的孩子还是穷人?“贫穷陷阱”存在吗?穷人在哪些方面需要援助?什么样的扶贫政策是有效的?《贫穷的本质》一书对解答上述问题有一定的启发意义。

此书作者麻省理工大学经济学教授阿比吉特·班纳吉(Abhijit V.Banerjee)和埃斯特·迪弗洛(Esther Duflo)在15年的时间里,在五大洲贫困人口最集中的18个国家和地区,亲身体验并描述了至少8.65亿贫困人口(占世界总人口的13%)(日均收入低于0.99美元)的真实生活[3](P6-11)。

一发展经济学演变阶段及特点(了解一下)第一阶段,大致从20世纪40年代到20世纪60年代中期。

这一时期发展经济学发展的特点可以用惟资本化、惟计划化和惟工业化来概括。

第二阶段,从20世纪60年代中期到20世纪70年代末。

由于在第一阶段极力推行工业化政策,农业和农村地区的发展没有得到应有的重视,所以发展中国家虽然在工业化方面取得了一些进展,但也付出了很大代价,即许多发展中国家的农业和农村地区的发展处于停滞状态,发展中国家的城市也人满为患。

第三阶段,从20世纪70年代中期到20世纪80年代中期。

在这一阶段,出现新古典主义的、鼓吹自由市场经济力量的经济理论和政策。

在理论方面,出现了供给经济学。

在政策方面,出现了鼓吹在发达国家实行国有企业私有化,在发展中国家实行私有化、非计划化和减少政府干预的潮流。

第四阶段,从20世纪80年代中期到90年代。

随着高新技术的发展,国际贸易和国际分工获得了空前的发展,世界经济日益国际化、全球化。

在世界范围内,出现了以电子电脑和互联网络为代表的高新技术竞争体系。

在这种高新技术竞争体系下,世界生产力获得了前所未有的提高。

但是在高新技术领域中,发展中国家却没有获得相应的发展,发展中国家与发达国家在高新技术领域上的差距扩大了。

第五阶段,从20世纪90年代末到21世纪初。

那些按照新自由主义经济思潮进行经济改革和经济发展的国家却遭受严重的失败,从而使新自由主义经济思潮在人们的心目中大打折扣。

线性阶段理论〔有哪些阶段及每个阶段的特点〕1.传统社会阶段。

特点是:〔1〕经济处于原始状态。

〔2〕没有现代科学技术,赖以生存的产业以农业为主。

〔3〕社会结构僵化,阻碍经济变革。

〔4〕整个社会生产力低下,人均收入仅能够维持生存。

2 .为起飞创造条件阶段。

特点是:〔1〕新的科学技术正在应用于农业和工业。

〔2〕金融机构开始出现。

〔3〕交通运输状况得到很大改良。

〔4〕商业范围扩大。

〔5〕新的生产方法开始出现。

“非均衡发展——均衡发展——城乡一体化”一、城乡关系非均衡发展论(1)强调“城市偏向”的非均衡发展理论观点持这种观点理论强调以城市为中心,资源要素以城市为中心进行配置,通过城市来带动农村的发展。

主要理论观点包括二元经济结构理论的刘易斯的二元经济论、哈里斯—托达罗模型以及极化理论的佩鲁增长极理论、赫希曼的“极化-涓滴效应”学说、缪尔达尔的“循环累计因果”理论等。

这些理论共同的特点是强调城市在城乡关系中的主导地位,表现出“城市偏向”。

第一,刘易斯的二元结构理论。

1954年刘易斯在其论文《劳动力无限供给下的经济发展》中提出“二元经济”概念及模型。

他认为在发展中国家存在两种不同性质的部门,一个是以现代化方式为特征的工业化部门,一个是以传统方式为特征的农业部门,这两个部门在劳动生产率、工资水平、生产规模、生产方式、生产效率、收入水平等各方面存在差异。

传统部门劳动力的供给弹性是无限的,为现代部门提供源源不断的劳动力。

刘易斯认为,传统部门的劳动力无限供给构成了二元经济的内在特征,二元经济发展的核心问题是传统部门的劳动力向现代部门的转移问题,即就是农村劳动力向城市转移的问题。

具体来讲,一方面通过现代工业的发展,取得资本积累,使得农村的剩余劳动力转移到城市工业部门,实现现代部门的扩张,促进了产业结构的转型,使城市化水平得到提高;另一方面,通过现代部门的不断扩张,向传统部门劳动力提供就业机会,传播先进技术和思想观念、分享物质设施,这将推进传统部门的改造和发展,最后经济实现由“二元”向“一元”转变。

刘易斯二元结构理论揭示了传统农业部门与现代工业部门的内在发展联系,主张“工业主导论”,并指出这种联系不是静态的相互割裂的,而是动态相联系的。

但需要指出的是,刘易斯二元经济结构理论,忽视了农业的作用,没有认识到农业由于生产率的提高而出现剩余产品应该是农村中的剩余劳动力向城市流动的先决条件。

同时他还忽视了发展中国家存在的严重的农业隐性失业问题。

1.3.2经济增长与经济发展的区别与联系1.3.2.1 区别⏹经济增长的含义☐经济增长通常是指一个国家或地区在一定时期内,由于生产要素的增加或效率的提高等原因,经济规模在数量上的扩大,即商品和劳务产出量的增加。

⏹经济发展的含义☐经济发展除了包括经济增长的内容外,还包括增长所依赖的投入结构、产业结构、分配状况、技术状况和体制的变革,包括与资源、环境、人口相关的可持续发展。

⏹经济增长侧重于数量,而经济发展是一个既包含数量又包含质量的多维体系概念。

衡量经济增长的指标⏹GNP或GDP的总量或人均量⏹这一指标的缺点☐不能及时反映所生产的产品和劳务的类型,或从使用这些产品和劳务中得到福利的情况。

☐地下经济(underground economy) 无法计算在内。

☐没有反映由于环境污染和人口增长所付出的环境代价☐国际比较时汇率不能反映国家间真实收入差别。

衡量经济发展的指标⏹单一指标:人均GDP⏹综合指标(4项)☐联合国社会经济发展研究所的16项指标体系☐世界发展指标体系☐物质生活质量指数(PQLI) (识字率)(婴儿死亡指数)(1岁时预期寿命)(0~100)☐人类发展指数(HDI) 人均预期寿命. . 教育程度. 生活水平1.3.2 联系⏹一般而言,没有增长就没有发展⏹但仅有经济增长不一定能发展⏹经济增长为经济发展提供了必要条件,而经济发展也有利于经济进一步增长。

⏹增长是发展的前提条件,但不是全部。

无工作的增长(jobless growth 工作缺乏保障)无声的增长(voiceless growth 民主没有同步增进)无情的增长(ruthless growth 贫富分化)无未来的增长(futureless growth 自然资源的枯竭)2.2 发展经济学的演变⏹第一阶段(1940s末至1960s初)⏹第二阶段(1960s中期至1970s 末)⏹第三阶段(1980s至今)第一阶段形成与繁荣时期(20世纪40年代到60年代中期)⏹主要观点☐强调物质资本积累的重要性☐强调工业化的重要性☐强调计划化的重要性唯资本论⏹认为投入三要素(自然资源、劳动力、资本)中资本的多寡及其形成的快慢是发展中国家促进或阻碍经济增长的首要因素。

第一章社会福利概述1.福利:是指一种好的生活状态或满意的生活质量,它是个体或群体追求的一个理想目标。

2.社会福利是有关项目、利益及服务的国家体系。

这种体系可以帮助人们满足其社会、经济、教育和健康的需要,这种满足了的需要对干社会的稳定具有重要作用。

3.4.世界社会福利的简要发展历程:剩余型社会福利→制度型社会福利→福利国家.剩余型社会福利:是指社会福利制度只扮演常态社会结构——家庭和市场功能失败后的补救角色。

制度型社会福利:是指社会福利服务为现代工业社会承担常态第一线的功能,当人民在日常生活中参与一般社会、经济、政治、教育制度的活动时,就很自然地享受该制度与体系的福利功能与服务。

福利国家:国家有意识地运用政治权力和组织管理的能力,在某些领域,主要是分配领域中,减缓市场机制作用的范围,矫正市场机制在对无劳动能力者分配方面无能为力的缺陷,从而为一部分特殊的社会成员提供物质生活帮助。

5.发展社会福利的核心问题:在整个社会福利的发展进程中,到底是相信市场、还是依靠政府.6.社会福利制度比较完备的国家,一般通过三个途径向全体社会成员提供社会福利:专业化的社会福利,职业化的职业福利和社区化的社会福利服务。

第二章社会福利理论7.需要理论的种类:马斯洛的需要层次论、阿德佛的需要理论(E(exsistence)、 R (relatedness)、 G(grouth)理论)、马克思主义关于人的需要的论述。

8.西方的理论渊源:⑴宗教思想对社会福利的影响:一是奠定并强化了社会公平与社会互助等道德基础。

二是提供了制度安排最初的方法示范。

三是补充着现代社会福利制度安排的不足。

⑵空想社会论,空想社会主义本质上也是一种乌托邦,乌托邦意识是人类特有的一种解决现实社会矛盾和表达社会理想的方式。

托马斯·莫尔,是文艺复兴后期的人文主义者,空想社会主义理论的创始人。

其名著《乌托邦》。

莫尔所表达是一个以公有制为基础的、没有阶级剥削和等级差别、人人平等的福利社会。

“贫困代际传递”理论研究述评贫困代际传递是指贫困状态在不同代际之间的传递现象。

该现象认为贫困家庭的子女更有可能成为贫困人群,形成“贫困代际传递”的现象。

这一现象的存在,不仅对个体和家庭造成不利影响,也对社会和国家经济发展带来负面影响。

对贫困代际传递的研究和探讨意义重大。

本文将对“贫困代际传递”理论进行深入研究和述评。

贫困代际传递理论的形成和发展是多方面因素的结果。

自20世纪90年代以来,国内外学者开始关注贫困代际传递现象,提出了不同的解释和理论。

在国外,美国学者法米利亚(Famiglietti, 1993)最早提出了“贫困代际传递”理论,认为父母的收入和社会地位对子女的发展和未来贫困状态具有重要影响。

在国内,学者们也进行了大量的实证研究和理论探讨,如刘剑华(2003)认为,贫困代际传递现象是由家庭的经济、文化和社会资本传承所导致的;赵玮(2012)则从心理学角度分析了代际传递的心理机制。

这些研究为贫困代际传递理论的形成和发展提供了重要的理论基础。

贫困代际传递现象的存在是由多种因素综合作用的结果。

贫困代际传递并非简单的经济传承,而是一种复杂的社会现象,其成因涉及到家庭结构、教育资源、社会环境等多个方面。

在家庭结构方面,研究发现,贫困家庭的孩子由于缺乏良好的家庭环境和教育资源,更容易陷入贫困的恶性循环。

在教育资源方面,贫困家庭的子女往往由于缺乏优质的教育资源而无法获得良好的教育,从而难以脱离贫困状态。

在社会环境方面,贫困家庭孩子所处的社会环境往往充满了负面影响,缺乏正面引导和激励,这也使得他们更容易受到贫困的影响。

要想解决贫困代际传递问题,需要全面考虑各种因素的综合作用,提出系统性的解决方案。

贫困代际传递现象的消除需要政府、社会和家庭共同努力。

政府在贫困代际传递问题上扮演着重要角色。

一方面,政府需要通过政策手段,提供更多的教育、医疗和就业机会,改善贫困家庭子女的生存环境和成长条件;政府还需要建立健全的社会保障体系,保障贫困家庭的基本权益,减少贫困代际传递的可能。

贫困陷阱理论的发展与应用摘要:文章从贫困陷阱理论出发,首先对贫困、贫困陷阱和贫困陷阱理论的发展进行了介绍,重点阐述了贫困陷阱理论研究的两个方面,贫困陷阱的形成机制和跳出贫困陷阱的理论途径。

然后对贫困陷阱理论的影响和不足进行了分析,第三部分主要探讨了贫困陷阱理论在我国的应用,尤其是对于西部的发展,贫困陷阱理论起到了很大的作用。

最后对贫困陷阱理论进行综合的评价。

关键词:贫困;贫困陷阱;贫困陷阱理论中图分类号:f127 文献标识码:a 文章编号:1674-1723(2013)03-0026-02一、贫困陷阱理论阐释(一)贫困与贫困陷阱贫困的定义有很多种,这里采用世界银行给出的一个描述性的解释:贫困就是这样一种人们想逃避的生存状态;贫困就意味着饥饿,意味着没有栖身之地;贫困就是缺医少药,没有机会上学也不知道怎么获取知识;贫困就是失业,害怕面对未来,生命时刻受到威胁;贫困就是因为缺少清洁的饮用水而导致儿童生病甚至死亡;贫困就是权利和自由的丧失。

世界上通行的标准是规定“一天一美元”(2008年提高到1.25美元)以下。

按照不同的分类法,可以将贫困分为绝对贫困和相对贫困、生存贫困和发展贫困、持续性贫困和暂时性贫困。

“贫困陷阱”,是指处于贫困状态的个人、家庭、群体、区域等主体因贫困而不断再生产出贫困、长期处于贫困的恶性循环中而无法自拔。

举例说明,有一个穷人吃不上饱饭,因为吃不饱,他的身体就很弱;因为身体弱,他的工作效率就很低,挣的钱就很少,导致他很穷;而这又导致他继续吃不上饱饭,如此循环不已。

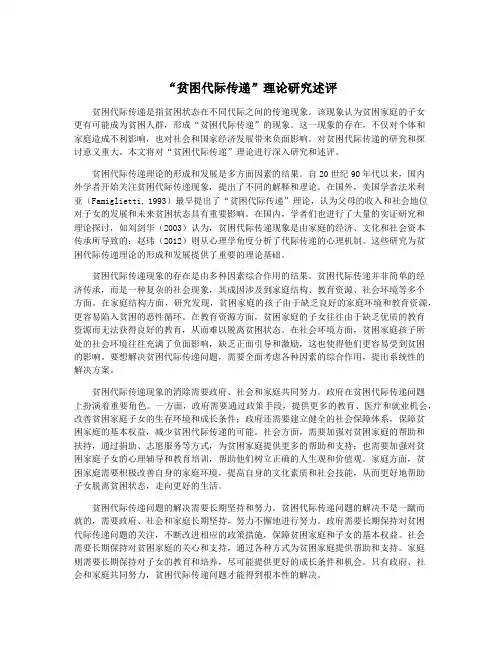

在“贫困的恶性循环”中,最重要的一种制约力量是来自资本积累的障碍。

资本积累由供给和需求两方面的因素决定,从下图1发展中国家资本形成的恶性循环可以看出。

(二)贫困陷阱理论的发展“贫困陷阱”的提出最早可以追溯到18世纪的马尔萨斯人口陷阱理论,但是随着时间的推移,历史证明了马尔萨斯人口陷阱的假设条件与人类发展事实和社会经济状况完全不同。

文明与贫困——重读缪尔达尔《世界贫困的挑战——世界反贫困大纲》文明与贫困——重读缪尔达尔《世界贫困的挑战——世界反贫困大纲》主流经济学家们乐观主义的情绪据说来源于英国哲学家边沁。

边沁将人视为永远追求快乐的机器,由此奠定了主流经济学家们进步史观的传统。

这种传统甚至也主宰了以研究与解决第三世界贫困问题为己任的发展经济学家们。

作为发展经济学的几位先驱人物,鲍尔根本就不相信“贫困与停滞的恶性循环理论”,而认为发展中国家充满了经济的“快速进步”;刘易斯认为,只要有正确的发展计划,发展中国家将很快摆脱贫困;罗斯托、辛格等人则建立了一整套的数学模型,来论证只要条件具备,发展中国家经济将会“起飞”;即使是自称经济学界的“持不同意见者”的赫希曼,也认为通过“不平衡”发展战略,第三世界的贫困现象最终将成为过去。

但冈纳·缪尔达尔是个例外。

在《世界贫困的挑战——世界反贫困大纲》一书的开头,他就认为,以往由发达国家经济学家所从事的发展经济学研究“趋于成为‘外交辞令’,有节制,并且通常过于乐观”;而经济学家本不应该盲目地陷入“乐观主义的陷阱”,因为“乐观主义同悲观主义一样,只意味着一种偏见的观点”。

作为学者,他本人既不愿意作波特小说中遇事过分乐观的波利安娜,也不作希腊神话的悲观女神卡桑德拉,他应该成为“现实主义,哪怕他因此与自己职业内流行的观点相冲突。

”缪尔达尔的确是这样做的。

与其他经济学家尤其是发展经济学家相比,写作《世界贫困的挑战》时的他,无论是研究的依据与研究的方法都更具现实主义特色。

首先,他的研究全部建立在深入的田野调查的基础之上。

为了研究南亚的贫困问题,他在印度、泰国、斯里兰卡等国家呆了几年时间并直接作为联合国人员参与了这些国家的发展进程,尽管在数量经济学上他丝毫不逊色于其他任何同时代经济学家——他获诺贝尔经济学奖不仅因为“对经济的、社会的和制度现象的内在依赖性的精辟分析”,还因为“在货币和经济波动理论上的开创性著作”——但他对发展中国家统计部门提供的数据资料持怀疑的态度,并且公开宣称他不会把他的研究置于这些经验数据上,因此,他广泛接触社会各阶层尤其是贫困阶层的民众,从他们那里获取第一手的丰富的现实,这使得他的研究比罗斯托、刘易斯等人更多地在书斋中把官方统计作为经验数据再导出所谓的“发展模型”这种经院式研究来得更接近真相;其次,正是基于对发展中国家贫困问题事实性的把握,缪尔达尔选择了制度主义的研究方法。

“贫困代际传递”理论研究述评贫困代际传递是指贫困现象在一个家庭中代际传递的现象。

家庭贫困不仅会影响当前一代人的生活状况,还会通过教育、社会网络和家庭背景等因素的影响,传递给下一代。

贫困代际传递是一个复杂的社会现象,涉及到多个因素的相互作用和影响。

本文将对“贫困代际传递”这一理论进行研究描述和评述。

贫困代际传递的研究对于了解社会阶层流动和贫困问题具有重要意义。

通过对贫困代际传递的深入研究,可以揭示贫困现象的根源和影响因素,从而为制定针对性的贫困减少政策提供科学依据。

贫困代际传递的研究也可以帮助我们了解社会的不平等现象,促进社会公平和社会正义的实现。

贫困代际传递的研究在方法上具有一定的挑战性。

由于贫困代际传递涉及到许多复杂的因素,要对其进行全面的研究需要综合运用定性和定量研究方法,包括实地调查、数据分析和模型建立等。

由于贫困代际传递是一个长期过程,研究者需要进行长期跟踪和观察,以获取充分的数据和信息。

这些方法上的挑战使得贫困代际传递的研究成为一个复杂而又耗时的任务。

贫困代际传递研究在理论上也存在一些争议。

有些研究者认为贫困代际传递是贫困现象的固化和永久化表现,即贫困家庭的孩子注定会陷入贫困的恶性循环中,无法摆脱贫困的困扰。

而另一些研究者则认为,虽然贫困代际传递是一个普遍现象,但并不意味着每个贫困家庭的孩子都无法摆脱贫困。

他们认为,通过教育、就业和社会支持等手段,每个人都有机会改变自己的命运。

通过对贫困代际传递的研究,可以得出一些有益的启示和政策建议。

加大教育投入是打破贫困代际传递的关键。

通过提供优质的教育资源和培训机会,可以帮助贫困家庭的孩子获取更多的知识和技能,增加他们摆脱贫困的机会。

注重贫困家庭的就业培训和创业支持。

通过提供职业培训和创业支持,可以帮助贫困家庭的成年人增加就业机会,提高收入水平,从而改善家庭的贫困状况。

加强社会支持和援助。

社会应该提供更多的帮助和援助给那些处于贫困代际传递中的家庭,以帮助他们摆脱贫困。

发展经济学单项选择题答案1.经济发展是反映不发达国家(B )A.经济逐步增长的过程B.摆脱贫穷落后状态、实现现代化的过程C.人均收入不断提高的过程D.经济效益不断提高的过程2.物质生活质量指数(PQLI)是在经济发展水平的比较和衡量方面比较有代表性的( D)A.经济发展指数B.生产发展指数C.人类发展指数D.生活发展指数3.刘易斯模型描述了(C )A.传统农业部门经济的发展过程B.现代工业部门经济的发展过程C.从传统农业部门为主向现代工业部门为主的经济过渡过程D.因经济结构转换使国民生产总值直线上升的过程4.人口转折理论对解决发展中国家人口问题最重要的意义在于( C)A.降低人口死亡率B.改善妇女的经济地位C.降低人口出生率D.改变人口的构成5.抚养负担一般是指一国人口中的(D )A.残疾人比例B.0-15岁人口比例C.65岁以上人口比例D.0-15岁和65岁以上人口比例6.人口学分析和事实表明( A)A.较高教育程度和较低生育率相关联B.较高教育程度和较高生育率相关联C.较低教育程度和较低生育率相关联D.受教育程度和生育率无关7.在学生就学时,由个人或家庭直接支付的各种费用和发生的机会成本称为教育的( C)A.社会成本B.个人成本C.直接成本D.间接成本8.从事第二选择的非就业活动,比如个人选择上学或从事家务等,属于(C )A.公开失业B.提前退休C.隐蔽性失业D.自然失业9.国内私人储蓄的两个来源是(A )A.公司储蓄和私人(家庭)储蓄B.外国援助和私人外国储蓄C.外国直接投资和债务性融资D.公司储蓄和国外借款10.卡尔多认为(B)A.工人比资本家的储蓄倾向高B.工人比资本家的储蓄倾向低C.工人和资本家的储蓄倾向一样D.工人和资本家两者的储蓄倾向无关11.有效率的经济组织才是经济增长的关键,这种观点称为(D )A.资本决定论B.技术决定论C.人力资本决定论D.制度决定论12.与一般产品相比,知识作为公共产品的显著特点是(B )A.竞争性和排他性B.非竞争性和非排他性C.公共性和竞争性D.私人性和竞争性13.以下关于政府政策失灵的叙述正确的是(A )A.政府制定和执行的政策扭曲了环境和资源使用的真实成本,导致环境污染和破坏B.政府制定和执行的政策反映了环境和资源使用的真实成本,减轻了环境污染和破坏C.由于市场存在不完全性,导致市场经济作用被削弱D.由于市场存在不完全性,导致市场经济作用被加强14.提出把经济发展划分为六个阶段的经济学家是(C )A.配第B.赫尔希曼C.罗斯托D.刘易斯15.马尔萨斯关于人口与粮食问题的分析所得出的结论是(A )A.粮食的增长速度总是慢于人口增长速度,人们的生活水平将不断降低,最终会退到最低生存的水平,随着生活水平的下降,人口也将趋于减少,最终回到维持最低生活的水平上B.不要忽视技术进步,要通过技术进步增加粮食产量,以供养不断增长的人口C.随着人口压力的增长和收益递减的作用,食物会变得相对稀少,人们为了满足食物的需要,将会相应地提高土地利用集约程度D.要重视收入分配,通过均衡收入分配来保证每一个人的基本生活需求得到满足16.几种不同形式的平衡增长理论都强调( B)A.经济增长率是第一位的B.大规模投资的重要性和全面平衡地增长C.不采取国家干预D.通过“引致投资最大化”项目带动其它项目17.实施“次级进口替代”战略的基础是( D)A.先进的科学技术B.更多的劳动力C.发达的金融市场D.更多的自然资源18下列理论中,属于“比较优势”原理的一种变形的是(A)A.未利用资源论B.幼稚工业论C.萌芽经济论D.有效保护论19.下列不属于发展援助的项目是( B)A.项目援助B.军事援助C.规划贷款D.政府援助20.经济全球化的基础是( B )A.战后多边贸易的迅速发展B.战后科学技术的迅猛发展C.战后金融市场的迅速发展D.布雷顿森林会议体系崩溃21.实施“次级进口替代”战略的基础是( D )A.先进的科学技术B.更多的劳动力C.发达的金融市场D.更多的自然资源22.根据罗斯托的经济成长阶段论,经济“起飞”所需具备的条件不包括( C )A.农业和工业中采取了现代的组织技术与方法B.储蓄率不低于国民收入的10%C.人口增长率不高于3%D.经济中出现了新的重要的工业部门,而且能带动辅助部门发展23.如果资本产出比是3,经济增长率为9%,根据哈罗德—多马模型计算,储蓄率应为( D )A.3%B.6%C.12%D.27%24.新经济增长理论认为,科学技术水平是( B )A.内生变量B.外生变量C.常数D.亚变量25.人口过渡理论认为,人口增长一般会经历三个阶段的变化,发达国家正处于第三阶段,其特点是( C )A.高出生率和高死亡率B.高出生率和低死亡率C.低出生率和低死亡率D.低出生率和高死亡率26.根据托达罗人口迁移模型,我们知道:在城乡收入差距一定的条件下,城市创造的就业机会越多,则( C )A.城市的失业率越低B.农村的失业率越高C.城市的失业率越高D.城市和农村的失业率同步下降27.已知某国家的通货膨胀率是15%,名义利率是8%,则实际利率为( B )A.-8%B.-7%C.7%D.23%28.绿色革命就是( D )A.对动物和森林实现彻底的保护,避免对野生动物乱捕乱杀,对森林乱砍乱伐B.推广和应用粮食优良品种C.农业生产广泛运用基因工程技术D.广泛播种和生产绿色食品29.纳克斯提出的“贫困恶性循环论”属于( B )A.极端的平衡增长理论B.温和的平衡增长理论C.完善的平衡增长理论D.不平衡增长理论30.熊彼特认为,正是由于企业家群体的创新,才推动了社会经济的发展。

发展经济学习题库一、选择题1. 根据罗斯托的经济成长阶段论,经济“起飞”所需具备的条件不包括( C )A. 农业和工业中采取了现代的组织技术与方法B. 储蓄率不低于国民收入的10%C .人口增长率不高于3%D.经济中出现了新的重要的工业部门,而且能带动辅助部门发展2. 如果资本产出比是3,经济增长率为9%,根据哈罗德—多马模型计算,储蓄率应为( D )A. 3%B.6%C.12%D.27%3. 新经济增长理论认为,科学技术水平是( A )A. 内生变量B. 外生变量C. 常数D. 变量4. 人口过渡理论认为,人口增长一般会经历三个阶段的变化,发达国家正处于第三阶段,其特点是( C )A. 高出生率和高死亡率B. 高出生率和低死亡率C. 低出生率和低死亡率D. 低出生率和高死亡率5. 根据托达罗人口迁移模型,我们知道:在城乡收入差距一定的条件下,城市创造的就业机会越多,则( C )A. 城市的失业率越低B. 农村的失业率越高C. 城市的失业率越高D. 城市和农村的失业率同步下降6. 已知某国家的通货膨胀率是15%,名义利率是8%,则实际利率为( B )A. -8%B.-7%C.7%D.23%7. 绿色革命就是( B )A. 对动物和森林实现彻底的保护,避免对野生动物乱捕乱杀,对森林乱砍乱伐B .推广和应用粮食优良品种C. 农业生产广泛运用基因工程技术D .广泛播种和生产绿色食品8. 纳克斯提出的“贫困恶性循环论”属于( B )A. 极端的平衡增长理论B. 温和的平衡增长理论C .完善的平衡增长理论 D. 不平衡增长理论9. 熊彼特认为,正是由于企业家群体的创新,才推动了社会经济的发展。

熊彼特所说的创新活动不包括( D )A. 引进一种新产品B. 开辟一个新市场C. 实现新的企业组织形式D.扩大生产规模10. 环境污染对社会福利造成的损失是( D )A. 人们的健康状况会受到损害B. 社会生产效率下降C. 优美的环境给人们带来的愉悦感和舒适感可能消失D. 以上三项11. 一个人的学历证书或培训证明是要解决( D )A. 保险市场信息不对称问题B. 教育市场的信息不对称问题C .资本市场的信息不对称问题 D. 劳动力市场信息不对称问题12. 对经济增长和经济发展来说,两类知识占有特殊重要的地位。

思考与练习一、填充题1、亚当·斯密的《国富论》认为,国民财富的增长决定于两个条件,即劳动生产率的高低和从事生产性劳动人数的多寡。

2、马尔萨斯的经济增长思想集中反映在他的《人口理论》和《政治经济学原理》两部重要著作中。

3、卡尔·马克思以_____为工具,马克思具体解剖了资本主义生产方式发生、发展乃至灭亡的历史进程。

4、熊彼特认为,经济增长主要是一种数量上的变化,没有产生质上的新变化;而发展是一个“动态的过程”,可以定义为执行新的组合,也就是创新。

5、我国著名经济学家张培刚教授,是公认的国际发展经济学的奠基人之一,他在1945年写成的博士论文《农业与工业化》被认为是发展经济学最早的奠基之作。

6、西方发展经济学的演进经历了几个阶段,20世纪40_60年代是西方发展经济学的形成阶段7、美国经济学家罗斯托在1960年出版的《经济成长阶段:非共产党宣言》一书中,将人类社会的发展分为5个阶段:传统社会、起飞准备阶段、起飞阶段、成熟阶段和高额群众小非得阶段。

8、有学者总结早期西方发展经济学理论有三大特点,即唯资本论、唯工业化和唯计划论。

9、发展经济学主要是研究发展中国家经济发展的特点、过程和规律的经济学科。

10、发生在英国的第一次工业革命,是以纺织技术的机械化为开端,以____为主要标志的。

11、当前公认的发达国家有20多个,其中美国、英国、德国、日本、法国、____、加拿大等7个国家则是最发达的。

12、“第三世界”是法国人口统计学家____1952年在一篇题为“三个世界,一个星球”的文章中最先提出的。

13、1974年2月22日,毛泽东会见赞比亚总统卡翁达时,曾提出了“____”的观点。

14、美国著名政治学家塞缪尔·亨廷顿认为,发展应包括五大目标,即增长、____、民主、稳定、自主。

15、英国经济学家西尔斯认为,发展应包括三大目标,即___、实现公平、促进就业。

16、资源即生产要素,通常包括____、自然资源和劳动力。

1

醉客天涯之发展经济学

贫困恶性循环理论

一、简介

“贫困恶性循环理论”(vicious circle of poverty)是美籍爱

沙尼亚经济学家,哥伦比大学教授纳克斯(Nurkse)于1953年在其

著作《不发达国家资本的形成》一书中提出的关于资本与经济发展关

系的理论。纳克斯认为,“一国穷是因为它穷”(A country is poor

because it is poor),即他认为发展中国家长期贫困的原因,并非

国内资源不足,而是因为经济中存在若干互相联系、互相作用的“恶

性循环系列”。

二、主要内容

贫困恶性循环理论主要从供给和需求两个方面的循环来论述:

(1)从供给方面看,资本形成有一个恶性循环。发展中国家经

济不发达,人均收入水平低,低收入意味着人们不得不把大部分收入

用于生活消费,而又很少用于储蓄,从而导致了储蓄水平低、储蓄能

力低;低储蓄能力会造成资本形成不足,资本形成不足又会导致生产

规模难以扩大,生产效率难以提高;低生生产率造成低产出,低产出

又造成低收入。周而复始,形成“低收入—低储蓄—低资本形成—低

生产率—低产出—低收入”的恶性循环。

(2)从需求方面来看,资本形成同样也形成一个恶性循环。发

展中国家经济落后,人均收入水平低下,这就意味着较低的购买力和

消费能力;低购买力导致引诱不足;投资引诱不足又会造成资本形成

不足;资本形成不足又会使得生产规模难以扩大,生产率难以提高;

2

醉客天涯之发展经济学

低生产率又带来低产出和低收入水平。这样,形成“低收入—低购买

力—低投资引诱—低资本形成—低生产效率—低产出—低收入”恶性

循环。

循环过程如图所示:

贫困恶性循环图

三、解决

将两个循环联系起来,可以看出一方面,即使有了投资引诱,也

缺少储蓄可以用来投资;另一方面,即使有了储蓄,也会因为投资引

诱不足而难以消化储蓄。这两个恶性循环相互联系,很难打破,很难

由向下的循环转变为向上的循环,因而发展中国家的长期困难是难以

改变的。要打破恶性循环,必须采取平衡增长方式,增加储蓄的同时

扩大投资,在许多行业同时进行大规模的投资,形成各行业之间的相

互需求,扩大市场容量,以保证投资成功。

低储蓄能力

低收入 低产出 低生产率

低资本形成

低投资引诱

低消费