宫颈癌相关易感基因研究进展

- 格式:pdf

- 大小:348.12 KB

- 文档页数:3

了解女性生殖器的常见遗传性疾病近年来,随着科技的不断发展和人们对健康的关注程度的提高,对遗传性疾病的了解也逐渐加深。

作为生殖健康的重要组成部分,女性的生殖器官也存在着一些常见的遗传性疾病。

了解这些疾病,可以帮助女性及早进行筛查和预防,并为治疗提供有力的依据。

1. 宫颈癌宫颈癌是女性生殖系统中最常见的恶性肿瘤之一,也是与遗传因素密切相关的疾病之一。

宫颈癌主要由人乳头瘤病毒(HPV)感染引起,而某些HPV亚型的感染与遗传易感基因有关,增加了宫颈癌的风险。

因此,在家族中有宫颈癌病例的女性,应定期接受宫颈抹片检查,以便早期发现和治疗。

2. 卵巢癌卵巢癌是女性生殖器官中最具侵袭性的癌症之一,其发生也与遗传因素密切相关。

近年来的研究表明,大约10%的卵巢癌病例与BRCA1和BRCA2基因突变相关,这两个基因的突变可以通过遗传方式传递给后代,增加罹患卵巢癌的风险。

因此,有家族中有卵巢癌病例的女性,应考虑进行相关基因检测,以便早期预防和治疗。

3. 子宫内膜癌子宫内膜癌是女性生殖器官中最常见的恶性肿瘤之一,其发生也受到遗传因素的影响。

研究表明,与Lynch综合征相关的基因突变可导致子宫内膜癌的家族聚集。

Lynch综合征是一种常染色体显性遗传疾病,患者携带某些DNA修复基因的突变,增加了患上子宫内膜癌的风险。

因此,有家族中出现子宫内膜癌病例的女性,应定期进行相关基因检测,以便早期发现和治疗。

4. 多囊卵巢综合征多囊卵巢综合征(PCOS)是一种常见的女性生殖系统疾病,也是一种遗传性疾病。

PCOS表现为卵巢多囊、月经失调、体内雄激素水平升高等症状,其发生与家族的遗传基因密切相关。

因此,对于有家族中出现PCOS病例的女性,建议及早进行相关基因检测以及定期体检,以便进行早期干预与治疗。

总结起来,了解女性生殖器的常见遗传性疾病对女性的健康至关重要。

通过定期进行相关基因检测,可以及早发现患病风险,采取相应的预防措施。

此外,积极的生活方式、良好的卫生习惯、合理的饮食以及遵循医生的建议均对预防和治疗遗传性疾病起到积极的作用。

第1篇一、引言宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,近年来,随着医疗技术的进步和人们健康意识的提高,宫颈癌的早期筛查和预防措施得到了广泛关注。

本报告通过对最新宫颈癌数据分析,旨在揭示宫颈癌的流行病学特征、风险因素、诊断和治疗现状,为我国宫颈癌的防治工作提供科学依据。

二、宫颈癌的流行病学特征1. 发病率与死亡率据世界卫生组织(WHO)统计,全球每年约有50万新发宫颈癌病例,每年约有30万女性死于宫颈癌。

在我国,宫颈癌的发病率位居女性恶性肿瘤的第二位,每年新发病例约10万,死亡病例约3万。

2. 年龄分布宫颈癌的发病年龄呈年轻化趋势,近年来,我国宫颈癌的平均发病年龄为52岁,较以往有所下降。

但值得注意的是,近年来,宫颈癌年轻患者比例有所上升,35岁以下女性宫颈癌发病率逐年上升。

3. 地域分布宫颈癌的发病存在明显的地域差异。

我国宫颈癌高发地区主要集中在农村地区,尤其是一些经济欠发达、医疗条件较差的地区。

此外,宫颈癌在北方地区的发病率高于南方地区。

三、宫颈癌的风险因素1. 性传播感染性传播感染是宫颈癌的主要风险因素之一。

其中,人乳头瘤病毒(HPV)感染是最为重要的风险因素。

研究表明,90%以上的宫颈癌与HPV感染有关。

2. 不良生活习惯吸烟、饮酒等不良生活习惯也会增加宫颈癌的发病风险。

吸烟者宫颈癌的发病风险是不吸烟者的2-3倍,饮酒者宫颈癌的发病风险是不饮酒者的1.5倍。

3. 妇科疾病妇科疾病,如慢性宫颈炎、宫颈糜烂等,会增加宫颈癌的发病风险。

此外,多次妊娠、早产、人流等不良生育史也是宫颈癌的重要风险因素。

4. 遗传因素家族遗传史、遗传易感基因等遗传因素也会增加宫颈癌的发病风险。

四、宫颈癌的诊断与治疗现状1. 诊断宫颈癌的早期诊断对于提高治愈率、降低死亡率具有重要意义。

目前,宫颈癌的筛查方法主要包括以下几种:(1)宫颈细胞学检查:包括宫颈刮片细胞学检查和液基细胞学检查。

(2)人乳头瘤病毒(HPV)检测:通过检测HPV感染情况,评估宫颈癌的发病风险。

《早期宫颈癌前哨淋巴结的研究进展》一、引言宫颈癌作为全球女性最常见的恶性肿瘤之一,其早期诊断与治疗一直是医学研究的重点。

前哨淋巴结(Sentinel Lymph Node,SLN)在早期宫颈癌的诊治中具有重要地位,其研究进展对于宫颈癌的预后及治疗策略具有深远影响。

本文旨在综述早期宫颈癌前哨淋巴结的研究进展,以期为临床实践提供理论支持。

二、早期宫颈癌前哨淋巴结的概念及意义前哨淋巴结是指肿瘤引流区域内的首个或首个数个淋巴结,是肿瘤转移的第一站。

在早期宫颈癌中,前哨淋巴结的检测对于评估肿瘤的转移情况、指导治疗方案选择及判断患者预后具有重要意义。

通过对前哨淋巴结的检测,医生可以更准确地判断肿瘤的扩散范围,从而为患者制定个性化的治疗方案。

三、早期宫颈癌前哨淋巴结的研究方法目前,早期宫颈癌前哨淋巴结的检测主要依赖于核素显像技术、染色技术及联合应用技术等方法。

其中,核素显像技术通过标记淋巴液中的放射性核素,观察其引流至淋巴结的过程,从而确定前哨淋巴结的位置。

染色技术则通过使用特定的染料或抗体对淋巴结进行染色,以识别出前哨淋巴结。

联合应用技术则结合了核素显像技术和染色技术的优点,提高了检测的准确性。

四、早期宫颈癌前哨淋巴结的研究进展近年来,随着医学技术的不断发展,早期宫颈癌前哨淋巴结的研究取得了显著进展。

一方面,研究者在检测方法上进行了创新和优化,提高了前哨淋巴结检测的准确性和可靠性。

另一方面,对于前哨淋巴结阳性的处理策略也日趋成熟。

临床实践表明,通过对前哨淋巴结的准确检测和处理,可以有效降低早期宫颈癌患者的复发率和死亡率。

五、研究挑战与未来方向尽管早期宫颈癌前哨淋巴结的研究取得了一定的成果,但仍面临诸多挑战。

首先,不同患者的前哨淋巴结分布及特点存在差异,这给检测带来了一定的难度。

其次,对于前哨淋巴结阳性的患者,如何制定最佳的治疗方案仍需进一步研究。

未来,研究者应继续探索更有效的前哨淋巴结检测方法,并深入研究前哨淋巴结阳性患者的治疗策略,以期为早期宫颈癌的诊治提供更有力的支持。

宫颈癌细胞信号通路的研究进展成艳【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2012(18)13【摘要】Human papillomavirus( HPV )is the major pathogenic factor of cervical cancer,and abnormal E cell signaling pathway often affects cell proliferation and differentiation of normal regulation, leading to cancer. Therefore, signaling pathway can be an important target for cancer treatment, through the intervention of which to adjust the target gene expression to normal, in order to achieve inhibition of tumor growth and treat-4 ment of the primary tumor. Here is to make a review on the research of the correlation between HPV, cervical cancer and recognized signaling pathway.%人类乳头瘤病毒(HPV)是宫颈癌的主要致病因子,细胞信号通路的异常往往影响细胞增殖和分化的正常调控,导致癌的发生.因此可以把信号途径作为宫颈癌治疗的重要靶点,通过对细胞信号途径的干预调整靶基因表达,使其恢复正常,以达到抑制肿瘤生长、治疗肿瘤的目的.现就HPV、宫颈癌与信号通路三者的相关性研究进行综述.【总页数】3页(P2028-2030)【作者】成艳【作者单位】扬州大学临床医学院妇产科,江苏,扬州,225001【正文语种】中文【中图分类】R711【相关文献】1.miR-600通过抑制HIF-1α信号通路降低宫颈癌细胞的增殖能力 [J], 周晓霞;邓洁;张维;王嘉佳2.基于AKT信号通路探讨紫草素对宫颈癌细胞凋亡及Cyclin-D1蛋白表达的影响[J], 仇晓霞;史晓敏3.基于AKT信号通路探讨紫草素对宫颈癌细胞凋亡及Cyclin-D1蛋白表达的影响[J], 仇晓霞;史晓敏4.坎地沙坦靶向TRAIL-DR5介导的AMPK信号通路减少宫颈癌细胞自噬保护的研究 [J], 齐广涛;张丽丽;郭庆枝;王莉;李丽5.芬太尼通过PI3K/Akt信号通路调控宫颈癌细胞增殖迁移 [J], 薄云;刘嘉;周敏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

[基金项目] 甘肃省自然科学基金(21JR11RA220)。

阴道微生态与宫颈HR-HPV感染及宫颈病变关系的研究进展白雁飞 徐丽娟 宋雅伟兰州市第二人民医院妇产科,甘肃兰州 730030[摘要] 高危型人乳头瘤病毒(HR-HPV)感染是导致宫颈上皮瘤变(CIN)及宫颈癌的关键因素。

阴道内环境在正常情况下由于各菌群的动态平衡而处于稳定状态,由此构成女性生殖系统健康的重要基础,其中乳酸杆菌为优势菌群,在各种致病因素的作用下,各菌群间此消彼长,平衡状态由此被打破,导致阴道炎症病发率和HR-HPV 感染率上升,并引发一系列宫颈病变,如无有效预防及干预手段,将进一步发展为宫颈癌。

本文综述阴道微生态与宫颈HR-HPV 感染及宫颈病变的关系的最新研究成果,以期为临床降低HR-HPV 感染率及干预宫颈病变提供一定借鉴。

[关键词] 高危型人乳头瘤病毒;感染;阴道微生态;宫颈癌;乳酸杆菌[中图分类号] R711.3 [文献标识码] A [文章编号] 2095-0616(2024)05-0030-04DOI:10.20116/j.issn2095-0616.2024.05.06Research progress on the relationship between vaginal microecologyand cervical HR-HPV infection and cervical lesionsBAI Yanfei XU Lijuan SONG YaweiDepartment of Obstetrics and Gynecology, the Second People’s Hospital of Lanzhou City, Gansu, Lanzhou 730030, China[Abstract] High-risk human papillomavirus (HR-HPV) infection is a key factor leading to cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and cervical cancer. Under normal circumstances, the vaginal internal environment is in a stable state due to the dynamic balance of various bacterial communities, constituting an important foundation for the health of the female reproductive system. Among them, lactobacillus is the dominant bacterial community. Under the influence of various pathogenic factors, the balance between these bacterial communities is disrupted due to the shift in bacterial communities, leading to broken balance and an increase in the incidence of vaginitis and HR-HPV infection, as well as a series of cervical lesions. Without effective prevention and intervention measures, they will further develop into cervical cancer. This article reviews the latest research results on the relationship between vaginal microecology and cervical HR-HPV infection and cervical lesions, to provide some reference for clinical reduction of HR-HPV infection rate and intervention in cervical lesions.[Key words] High-risk human papillomavirus; Infection; Vaginal microecology; Cervical cancer; Lactobacillus当前,宫颈癌已经成为严重危害女性健康的生殖系统恶性肿瘤之一,据统计,全球每年死于宫颈癌的患者达到265 000例,其中我国每年死于宫颈癌的患者约占全球病死病例的1/10[1]。

宫颈癌基础研究报告

标题:宫颈癌基础研究报告

摘要:

宫颈癌是女性生殖系统常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死亡率在全球范围内都较高。

本研究旨在探究宫颈癌的基础病理学、遗传学和分子生物学,以期为宫颈癌的早期预防、诊断和治疗提供科学依据。

引言:

宫颈癌是宫颈上皮发生恶性肿瘤的结果,其发病机制尚不完全清楚。

本研究对宫颈癌的基础病理学特征、遗传学和分子生物学变化进行了系统性的研究,为深入理解宫颈癌的发生发展提供了新的线索。

方法:

本研究采用回顾性研究方法,收集了多个宫颈癌样本,包括早期宫颈癌、晚期宫颈癌和正常宫颈组织。

通过组织病理学分析、免疫组织化学染色、遗传学检测和分子生物学实验等方法,对样本中的病理学特征、遗传学变异和分子生物学变化进行了详细分析。

结果:

本研究发现,宫颈癌的主要病理学特征包括上皮细胞增生、核分裂活跃、细胞核深染和小核仁。

在遗传学方面,宫颈癌样本中存在多种致癌基因的突变和拷贝数变异。

而在分子生物学方面,宫颈癌样本中的DNA甲基化、miRNA表达和细胞增殖信

号途径异常等现象普遍存在。

讨论:

宫颈癌的基础研究揭示了其病理学特征、遗传学和分子生物学变异,这些变异与宫颈癌的发生和发展密切相关。

本研究的结果有助于深入了解宫颈癌的发病机制,为宫颈癌的早期预防、诊断和治疗提供了科学依据。

结论:

宫颈癌的基础研究揭示了其病理学特征、遗传学和分子生物学变异,为进一步探究宫颈癌的发病机制和寻找新的治疗靶点提供了基础。

未来的研究应深入挖掘各种遗传和分子机制之间的相互作用,以期实现宫颈癌的个体化治疗和精准预防。

CTLA-4基因(rs5742909)多态性与宫颈癌发病风险及临床病理的相关性研究谭玉清林苏瑜覃钰纯发布时间:2023-05-16T06:31:11.265Z 来源:《健康世界》2023年8期作者:谭玉清林苏瑜覃钰纯[导读] 目的探讨细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(CTLA-4)基因(rs5742909)多态性与宫颈癌发病风险及临床病理的关系江门市妇幼保健院江门市两癌中心广东江门 529000摘要:目的探讨细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(CTLA-4)基因(rs5742909)多态性与宫颈癌发病风险及临床病理的关系。

方法收集100例宫颈癌患者和100例正常对照者的外周静脉血标本,用Sanger测序技术检测CTLA-4 rs5742909多态位点的基因型。

采用多因素Logistic 回归法,分析基因多态性与宫颈癌发病风险的相关性以及与宫颈癌临床病理特征的关系。

结果宫颈癌组中CTLA-4基因 rs5742909的C和T的等位基因分别为87%和13%,CC、CT和TT基因型的频率分别为84.00%、6.00%和10.00%,对照组中C和T的等位基因分别为86.00%和14.00%,CC、CT和TT基因型的频率分别为73.00%、26.00%和1.00%。

携带CTLA-4基因rs5742909TT基因型者患宫颈癌的风险是CC基因型+CT基因型的10.97倍(95%CL为 2.15,55.67,P=0.01)。

CTLA-4基因rs5742909多态与宫颈癌肿瘤大小、分化程度等临床病理因素有关(均P<0.05);CTLA-4基因rs5742909多态与宫颈癌临床分期、病理类型、病理高危因素等临床病理因素均无关(均 P>0.05)。

结论 CTLA-4基因rs5742909多态性可能与宫颈癌的遗传易感性相关。

关键词:宫颈肿瘤;CTLA-4;基因多态世界卫生组织/ 国际癌症研究署2020年的数据显示,在全球癌症中宫颈癌的新发病例数排第7,在女性癌症中新发病例数排第4,死亡例数排第3;2020年全球女性约60.4万例新发宫颈癌病例,约34.2万死亡病例,主要集中在亚洲。

甲基化检测用于子宫颈癌筛查及预后管理的研究进展(完整版)子宫颈癌是常见的妇科恶性肿瘤,2020年已经成为全球女性第4位高发恶性肿瘤,居女性恶性肿瘤死亡原因的第4位,每年新发病例和死亡病例分别达60.4万和34.2万[1 ]。

近年,我国子宫颈癌的发病率和死亡率均呈上升趋势,成为女性健康和卫生经济的沉重负担。

早期识别和管理子宫颈癌前病变对于消除子宫颈癌具有重大的临床和社会意义。

国内外指南已逐步确立以高危型人乳头状瘤病毒(human papillomavirus,HPV)检测作为子宫颈癌筛查的首选方法,子宫颈脱落细胞学检查则作为HPV 阳性患者的分流方法[2 ]。

值得注意的是,HPV在年轻女性中的流行率高,且HPV检测存在特异度低的缺点,而细胞学检查的特异度及敏感度均较低,结果判读较为主观,这些均导致阴道镜转诊率和子宫颈有创评估的可能性增加。

因此,越来越多的研究关注如何开发更高效和无创的子宫颈癌筛查或分流方法,从而进一步提高子宫颈癌前病变的检出率、降低阴道镜及其他有创操作的转诊率。

在众多分子检测方法中,宿主或HPV 与子宫颈癌发病相关的基因启动子甲基化状态检测已成为多项指南推荐用于子宫颈癌筛查的方案。

此外,研究发现子宫颈细胞基因的甲基化水平与子宫颈病变负荷、预后、治疗效果有关。

本文就甲基化检测用于子宫颈癌筛查及预后管理的应用现状及研究进展作一综述。

一、甲基化事件与子宫颈癌发生进展的关系DNA甲基化是常见的表观遗传学修饰方式,是甲基基团在DNA甲基转移酶的作用下共价结合至基因组胞嘧啶-磷酸-鸟嘌呤二核苷酸(CpG)岛的胞嘧啶5号碳位的过程。

甲基化检测主要分为重亚硫酸盐法及酶法两种检测方法,重亚硫酸盐法应用最为广泛,是目前常用的甲基化检测手段,而酶法检测相对简易,检测速度更快,但检测的准确率尚待进一步验证。

大量研究发现,基因启动子甲基化,尤其是宿主抑癌基因的高甲基化状态导致的抑癌基因表达沉默、转录失活与子宫颈癌的发生相关。

宫颈癌的研究进展宫颈癌是指发生于子宫颈的上皮性恶性肿瘤,是全球妇女中仅次于乳腺癌的第二种最常见的恶性肿瘤,是威胁妇女健康、导致妇女死亡的主要恶性肿瘤之一。

我国宫颈癌发病率每年新增发病数超过13万[1],占世界新发病例的28. 8%[2],我国每年将有20000妇女死于宫颈癌。

此外,我国宫颈癌近年发病呈现年轻化趋势。

目前研究认为,宫颈癌的病因与多种因素有关。

Hausen提出人乳头瘤病毒(HPV)可能与宫颈癌发生有关的假说后,国内外学者就两者的关系进行了大量的研究,随着分子生物学技术的发展HPV检测方法的不断改进,现已证实HPV是宫颈癌的主要致病因子。

目前已报道的HPV有120多种,其中约35种亚型可以感染生殖道,约20种与肿瘤有关。

约有99. 8%的宫颈癌合并HPV感染,故HPV致癌分子机制及高危型HPV和病原微生物之间的协同作用愈来愈引起人们的关注。

1 HPV的结构、分型和生物学特性HPV是一种无包膜的二十面体衣壳蛋白病毒,属乳多空病毒科A亚群,其基因组含有8个开放阅读框架和1个上游调节区,其中6个开放阅读框架编码的蛋白在病毒复制的早期表达,称为早期蛋白,即El、E2、E4、E5、E6和E7;2个开放阅读框架编码的蛋白在病毒复制的晚期表达,称为晚期蛋白,即L1和L2,其中E2、E6、E7为病毒癌基因。

E6、E7编码蛋白可调控病毒生长与繁殖,可能参与调节人L基因的转录;E2编码蛋白主要起转录调节作用,充当E6、E7的阻碍物。

晚期蛋白表达后形成病毒颗粒的外壳而产生完整病毒颗粒,故Ll、L2又称结构蛋白,两者的构成比约为30∶1,因此称Ll为主要结构蛋白,L2为次要结构蛋白,上游调节区又称病毒长期控制区,为非编码区,含有不同转录受体和激活因子的重叠结合区,控制早、晚转录区的转录和病毒颗粒的合成。

女性生殖道的HPV广义上分为低危型和高危型,两型均可引起上皮增殖性病变,低危型HPV(6、11、40、42型等)可引起表皮细胞良性增殖;高危型HPV(16、18、31、58、69型等)主要引起重度不典型增生和浸润癌。

HPV相关研究进展综述摘要:人乳头瘤病毒与宫颈癌的发生密切相关,是引起宫颈癌的主要生物学因素。

随着分子生物学理论和技术的发展与提高,对HPV导致宫颈癌发生的基因特征和致癌机制进行了大量研究。

该文综述了近年来HPV致癌机制、检测方法以及宫颈癌疫苗方面的研究进展。

关键词:人乳头瘤病毒;子宫颈癌;检测方法;疫苗1 引言宫颈癌是发生于子宫颈鳞状上皮或腺上皮的一种癌肿,是仅次于乳腺癌的最常见的妇女恶性肿瘤,全世界每年大约有510000例的宫颈癌新发病例,占所有癌症新发病例的9.8%,我国每年新发病例约为10万,占世界宫颈癌新发病例的四分之一[1]。

宫颈癌的发生发展是一个由渐变到突变的过程,从宫颈癌前病变发展到宫颈癌大约是10年的时间,由于宫颈癌有较长的癌前病变阶段,因此可以使宫颈癌得到早期诊断,从而对于降低宫颈癌的发生率具有重要价值。

20世纪70年代末,Zur[2]首先提出人乳头瘤病毒(human papilloma virus)为宫颈癌的病因假说,在随后的20多年中,各国学者对HPV的结构、功能、生物学特性、致癌机理等进行了大量的研究,从分子和基因水平对HPV与宫颈癌之间的关系进行了深入的研究,大量的流行病学和分子生物学研究资料表明,HPV感染与宫颈癌及癌前病变关系密切,是宫颈癌的主要危险因素。

本文对HPV感染与宫颈癌关系的研究进展做一综述。

2 致癌机理1949年,sttauSS首先在电镜下于疵体浸出液中观察到HPV颗粒,它是一种部位特异的DNA病毒[3]。

HPV是一个7200~8000bp左右的双链环状的DNA病毒,HPV基因组编码有8个参与病毒侵染、繁殖复制和包装的功能蛋白,有8个开放式阅读框,含ORF编码的DNA链,按功能有3个功能区,按功能可以分为3个结构域,早期蛋白编码区ER,晚期蛋白编码区LR和上游控制区URR。

E区分为E1~E7开发阅读框,主要编码和病毒的复制、转录、调控和细胞转换有关的蛋白,E1涉及病毒DNA复制,在病毒开始复制中起关键作用;E2是一种反式激活蛋白,涉及病毒DNA转录的反式激活;E3功能尚不清楚;E4与病毒成熟胞浆蛋白有关;E5正好位于E2的下游,编码一种小蛋白,与细胞转化有关;E6称为多功能蛋白,E6蛋白能与细胞内E6相关蛋白(E6AP)形成复合物,特异性地结合抑癌基因P53的产物,使P53降解失活,导致细胞周期失控[3~6];作为一种多功能蛋白,它还可通过激活端粒酶使正常细胞永生化[7];E7能与成视网膜细胞瘤(Rb)抑制蛋白结合,与HPV致癌的关系极为密切。

万方数据·62·HPVE。

、E,基因是两种病毒癌基因,转染上皮细胞后具有转化生长能力,其持续表达维持了其恶性表型。

E6、E,蛋白通过激活细胞周期调节因子P;。

和Rb蛋白,成为肿瘤恶变多步骤进程中的始动环节。

其中E。

蛋白能与Psa蛋白结合,并通过依赖蛋白酶系统将其水解,使其对细胞生长负调节功能丧失。

E,蛋白可与Rb蛋白结合,使得正常状态下与Rb结合的转录因子E。

F一1解离出来,诱导细胞周期激活,引起细胞失控性生长。

3.2其他因素与宫颈肿瘤除HPV感染外,宫颈癌发生过程中还有其他一些继发性或先天性因素也起着重要的作用,可能因多个分子事件的参与导致了细胞的转化。

3.2.1基因改变细胞遗传学研究发现,宫颈癌细胞中存在非随机性染色体异常,如第1、3、5、11和17号染色体上有等位基因缺失。

3.2.2激素HPVl6的uRR区包含一些激素调控元件,它允许非E。

蛋白依赖性早期基因转录,所以糖皮质激素,类固醇激素如雌、孕激素等可以增强病毒转录,但正规的激素替代疗法(HRT)并不增高宫颈癌发病率。

3.2.3免疫状态某些HLA基因型在宫颈癌患者中较正常人更为常见,说明宫颈癌易感性可能部分由调节对HPV免疫反应的先天遗传因素所决定。

在间变细胞及癌细胞中HLA一1类抗原下调,而HLA—I对于识别病毒抗原十分重要,相反正常宫颈上皮细胞不表达的HLA一Ⅱ类抗原在宫颈癌细胞表面都可发现。

病变部位的角化细胞与抗原提呈细胞相似,说明它们可能直接参与免疫监视。

吸烟者、肾移植、HIV患者易患CIN和鳞癌,可能与系统免疫能力下降或局部免疫功能缺陷有关。

由于机体免疫功能下降,清除病毒能力亦下降,导致病毒持续感染状态,从而增加了发病率。

3.2.4细胞因子和生长因子实验表明,某些细胞因子和生长因子如丫一干扰素、B一转化生长因子能抑制HPV转化细胞中E、E,表达,从而引起细胞增殖下降。

而表皮生长因子受体(EGFR)能与HPVl6E。

Statistics and Application 统计学与应用, 2023, 12(1), 78-88 Published Online February 2023 in Hans. https:///journal/sa https:///10.12677/sa.2023.1210102002~2022年我国宫颈癌研究进展及其 可视化分析张晶晶,邬春秀,金志刚*浙江师范大学化学与生命科学学院,浙江 金华收稿日期:2023年1月16日;录用日期:2023年2月6日;发布日期:2023年2月20日摘 要宫颈癌是严重威胁女性健康的一种常见恶性肿瘤,对宫颈癌病理机制的深入了解及其潜在治疗方案的积极探索,有望为宫颈癌的预防和治疗带来有效的干预策略。

本文借助科学文献可视化软件Citespace 和CNKI 数据库,对我国宫颈癌的研究现状、研究热点及发展趋势等进行综合全面的汇总。

以宫颈癌作为关键词,检索到2002~2022年所收录的27,964篇期刊论文。

分析显示,宫颈癌研究领域的发文量在2002~2019年间呈现一个逐年增长趋势,提示这段时间宫颈癌研究获得越来越多关注。

然而2019年之后发文量有所下降,研究热点也逐渐从患病之后的疾病治疗转为患病前的预防筛查为主。

我国对宫颈癌的研究模式主要是以高校附属医院为主,高校研究为辅,相应的发文作者也主要是医院和高校的相关科研人员,研究内容和方向与社会需求、技术发展等契合良好。

本文有助于相关科研人员了解宫颈癌领域的研究现状,把控宫颈癌研究热点变化,并为其制定相关科研方案提供一定的理论参考。

关键词Citespace ,宫颈癌,可视化分析Progress and Visual Analysis of Cervical Cancer Research in China during 2002~2022Jingjing Zhang, Chunxiu Wu, Zhigang Jin *College of Chemistry and Life Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua ZhejiangReceived: Jan. 16th , 2023; accepted: Feb. 6th , 2023; published: Feb. 20th, 2023*通讯作者。

白细胞介素-17A水平及基因多态性与宫颈癌相关性赖婷; 朱燕; 陈琳【期刊名称】《《中国医药导报》》【年(卷),期】2019(016)029【总页数】5页(P84-87,95)【关键词】白细胞介素17A; 基因多态性; 宫颈癌【作者】赖婷; 朱燕; 陈琳【作者单位】贵州省贵阳市妇幼保健院妇科贵州贵阳550003【正文语种】中文【中图分类】R737.33宫颈癌是严重威胁女性健康的常见疾病,我国宫颈癌发病率逐年上升,死亡率随年龄增加而增高[1]。

研究认为宫颈癌是由多因素造成的,人乳头瘤病毒(human papilloma virus,HPV)感染已被明确为宫颈癌的主要病因。

但HPV 易感性受到参与免疫反应的细胞因子的基因多态性影响,而且在宫颈癌的发展过程有多种细胞因子的基因多态性发挥作用[2]。

白细胞介素-17(interleukin-17,IL-17)是一种炎性细胞因子,在多种恶性肿瘤的发生发展中起重要作用[3-5]。

IL-17 家族有多个细胞因子和受体,IL-17A 就是其家族的重要成员,rs2275913 基因位于IL-17A 的启动子区。

本研究通过对宫颈癌患者血清IL-17A 含量及其启动子基因多态性的检测,探讨IL-17A 水平及其启动子的基因多态性与宫颈癌的相关性,旨在为治疗及预测宫颈癌临床预后提供依据。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2012 年3 月~2016 年3 月在贵州省贵阳市妇幼保健院(以下简称“我院”)进行手术治疗的宫颈癌患者185 名作为研究组,同期于我院门诊体检的健康女性185 例作为对照组。

研究组年龄23~68 岁,平均(43.45±5.12)岁,对照组年龄25~55 岁,平均(41.33±5.24)岁,两组年龄差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

两组均排除心、肾、肝、内分泌疾病,妊娠及其他恶性肿瘤等病史。

本研究经我院医学伦理委员会批准,两组人群自愿参加本课题研究,均签署知情同意书。

宫颈腺癌患者血清肿瘤标志物研究进展宫颈腺癌是一种少见但具有较高致死率的妇科恶性肿瘤。

它的发生与宫颈腺体上皮的发生和恶性转变密切相关。

而血清肿瘤标志物的研究对于宫颈腺癌的早期诊断、治疗效果评价和预后判断具有重要意义。

以下将对宫颈腺癌患者血清肿瘤标志物的研究进展进行综述。

一、研究方法当前,研究宫颈腺癌患者血清肿瘤标志物主要采用酶联免疫吸附试验(ELISA)、放射免疫法(RIA)和免疫荧光法等技术手段。

同时,通过改进实验条件、优化试剂体系、建立标准曲线等措施,提高了肿瘤标志物的检测灵敏度和特异性。

二、研究进展1.SCC抗原:SCC抗原是宫颈腺癌最常见的肿瘤标志物之一,其敏感性和特异性较高,可用于早期诊断和治疗效果评价。

2.CYFRA21-1:CYFRA21-1是宫颈腺癌的新型肿瘤标志物,其级别与病程、淋巴结转移和肿瘤分期有关,可辅助预测患者的预后。

3.CA125:CA125常用于卵巢癌的诊断和评估,但也可在宫颈腺癌患者中升高。

研究表明,CA125与宫颈腺癌的病程和预后有关。

4.HE4:HE4是近年来发现的新型肿瘤标志物,具有较高的敏感性和特异性。

研究显示,宫颈腺癌患者血清HE4水平与预后密切相关。

5.CEA:CEA在宫颈腺癌中较少见,但研究发现宫颈腺癌患者中CEA 水平升高与肿瘤的侵袭性和预后密切相关。

三、存在问题目前,宫颈腺癌患者血清肿瘤标志物研究仍存在一些问题,如标志物的单个检测敏感性和特异性有限,缺乏统一的检测标准,标志物的动态变化及预测价值仍需要进一步探索。

四、展望未来,应加强多中心大样本、多指标联合检测的临床研究,结合基因组学、蛋白质组学等技术手段,寻找新型肿瘤标志物并建立多因素综合评估模型,提高宫颈腺癌的早期诊断和个体化治疗水平。

总结而言,宫颈腺癌患者血清肿瘤标志物的研究取得了一定的进展,但仍面临一些挑战。

未来的研究将进一步提高肿瘤标志物的检测灵敏性和特异性,探索新的标志物,并建立多因素综合评估模型,为宫颈腺癌的早期诊断、治疗效果评价和预后判断提供更准确的指导。

宫颈癌相关易感基因研究进展发表时间:2018-08-24T13:33:54.723Z 来源:《航空军医》2018年12期作者:吕青松[导读] 文中就近年来有关内源性易感基因与宫颈癌相关性的研究进展进行综述,以期为宫颈癌的早期临床诊断和治疗提供新的思路。

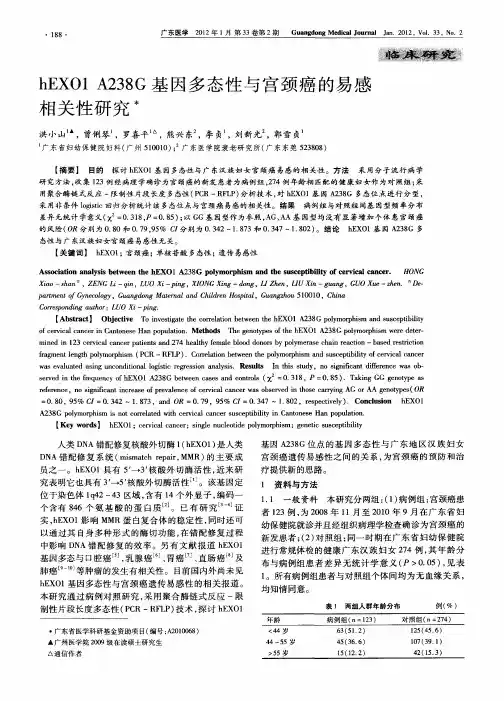

(永州市中心医院北院检验科湖南永州 425006)摘要:研究证实持续的高危型人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌发生的主要原因,而大量HPV感染者最终仅有极少数人会发展为宫颈癌,HPV的高感染率与宫颈癌实际发病率存在明显的差异,说明持续的高危型HPV感染仅仅只是宫颈癌发生的必要因素,遗传易感因素在宫颈癌的发生亦起到了不可忽视的作用。

文中就近年来有关内源性易感基因与宫颈癌相关性的研究进展进行综述,以期为宫颈癌的早期临床诊断和治疗提供新的思路。

关键词:宫颈癌;易感基因Abstract::Research suggests that persistent high-risk type HPV infection is a major cause of cervical cancer occur,but in a large number of HPV infection only a small number of people will eventually develop into cervical cancer,there are significant differences between the high rate of infected HPV and the actual incidence of cervical cancer,suggests that persistent high-risk type HPV infection factors only necessary for cervical cancer occurrence,the predisposing genes in cervical cancer also played a considerable role.This paper reviews the recent advances in the correlation between predisposing genes and cervical cancer in order to provide new ideas for early clinical diagnosis and treatment of cervical cancer.Key words::cervical cancer、predisposing genes前言宫颈癌是一种常见的女性恶性肿瘤,据统计大概80%的病例发生在发展中国家[1]。

目前我国宫颈癌的整体发病情况不容忽视,年新增病例约9.6万例,占世界宫颈癌新发病例的18%左右,其中死亡病例约2.6万例。

同时,近年来的调查显示宫颈癌的发病率有年轻化发展的趋势,因此防治工作刻不容缓。

目前有关宫颈癌的病因学研究取得较大成果,高危型人乳头瘤病毒(HPV)持续感染是宫颈癌发生的必要条件已经在学术界达成共识,但是癌症的发生发展是一个相当漫长且复杂的生物学过程,期间涉及的因素众多;最近的流行病调查资料显示,高危型HPV(HR-HPV)感染率高达15-40%,而宫颈癌的发病率仅为15/10万左右,提示大部分的HR-HPV感染最终并没有发展成宫颈癌[1]。

因此,可以推断宫颈癌的发生应是内部遗传因素与外部生活环境的致癌因素共同作用的结果,外围环境的致癌因素主要有HPV病毒感染、性活动、经济卫生条件、膳食失衡以及婚育状况等,宿主内在因素主要以遗传基因为主[2]。

即使处于完全相同的环境致癌因素中的不同个体,最终发展成宫颈癌的概率依然会因为个体遗传因素的差异而不同,遗传易感性先于环境致癌因素而存在,因此,寻找可遗传的宫颈癌易感基因亦可作为宫颈癌防治、筛查的有效方式,本文详细综述了当前已有报道与宫颈癌相关的易感基因。

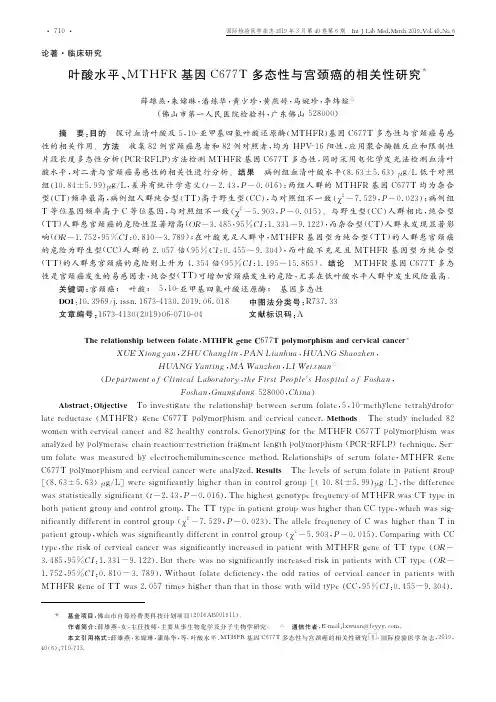

1、叶酸代谢酶(MTHFR)基因叶酸是一种水溶性维生素,作为一碳单位的供体,在蛋白质、DNA、RNA的合成以及DNA 甲基化等生命活动过程中起着非常关键的作用,是所有上述生化反应过程的限制因素。

报道显示,缺乏叶酸或其代谢功能出现异常会增加宫颈上皮内瘤变(CIN)甚至罹患宫颈癌的风险,而持续服用叶酸制剂可改善宫颈上皮异常[3 ]。

由于MTHFR是叶酸活化过程中的关键酶,因此该基因突变会降低叶酸代谢酶的生物活性,进而影响细胞内正常DNA的合成和甲基化,结合外部环境因素诸如HPV感染、吸烟、叶酸水平、饮酒及原癌基因的交互作用从而整体上改变个体对宫颈癌的易感性。

MTHFR基因位于1号染色体的短臂上(1p36.3),该基因总长约20kb,包含11个外显子和10个内含子。

截至目前为止,共20多个突变位点被发现,其中1298A→C和677C→T被认为与人类疾病关系较为密切[4]。

同时据已完成的分子流行病学调查显示MTHFR基因多态性亦与宫颈癌的发生有相关性。

Mohammad Shekari[5]等研究发现MTHR基因多态性与北印度妇女子宫颈癌的发生风险有关,暗示该基因可能是妇女宫颈癌发生的易感基因。

孙海魁等研究发现MTHFR 基因突变与 HPV16 E6基因协同作用可整体提高宫颈癌的发病率,但该结论被认为还需要进一步进行验证;Zhu等[6]以白种人和亚洲人为群体对MTHFR 677TT基因型和CC基因型进行Meta分析研究,该研究统计了13种MTHFR基因多态性(共计1936例患者)与宫颈癌关系的相关性,结果发现,某种类型MTHFR基因多态性是亚洲人宫颈癌的易感基因型,但却是白种人的宫颈癌保护基因。

另外,Botezatu 和Agodi等[7]的研究间接验证了Zhu的研究结果,他们分别在研究罗马尼亚妇女和西西里妇女的宫颈癌易感基因时得到相同的结论,他们发现MTHFR基因是罗马尼亚妇女宫颈癌的易感基因,而在西西里妇女的研究中得到相反的结果。

因此关于MTHFR基因与宫颈癌易感性关系还需更加深入的探讨与研究。

2、DNA甲基转移酶1基因DNA甲基化是指甲基团在DNA甲基转移酶(DNMT)的作用下添加到胞嘧啶并形成5-胞嘧啶的过程,属于共价化学修饰过程,可对基因的表达进行调控并保护DNA位点不受限制酶切降解;现有研究表明,基因的转录必须在核苷酸没有被甲基化的状态下进行,异常的核苷酸甲基化会影响基因的正常转录。

正常情况下原癌基因由于发生了甲基化而一直处于受抑制状态,如果DNMTS发生功能紊乱,可造成原癌基因未能甲基化而被激活,并最终会引发癌变的可能。

DNA甲基化转移酶1(DNMT1)作为DNA甲基化转移酶家族的主要成员是维持和调节基因组DNA甲基化的关键,诸多报道显示DNMT1基因多态性与宫颈癌易感性有关。

Luczak等[8]研究发现在宫颈癌及其癌前病变组织细胞中DNMT蛋白表达上升;Au Yeung等[9]的研究发现HPV-16 E6基因可通过P53/DNMT1信号通路影响宫颈癌的发生;王金桃等[10-11]在研究叶酸缺乏与DNMT1基因在宫颈癌中关系时发现,DNMT1基因的高表达或低水平的血清叶酸均可增加宫颈癌和癌前病变的发病风险,该研究还发现HPV16感染与DNMT1基因功能异常对宫颈癌的发生可能有协同效应。

王玲等[12]通过采用病例对照研究法比较不同DNMT1基因型与宫颈癌的发生关系发现确诊为宫颈癌患者的DNMT1基因突变频率高于对照组,且携带突变等位基因C(TC+CC)的个体发生宫颈癌的风险增加了1.985倍,表明DNMT1基因多态性增加了宫颈癌易感性。

3、基质金属蛋白酶MMPs基质金属蛋白(MMPs)家族成员多达26种,是一类能够降解胞外基质成分的水解酶,可参与调节细胞粘着、胚胎发育、组织创伤修复等多种生理病理过程,对肿瘤组织的浸润和转移发挥重要的调控作用[13-14]。

Roomi M等[15-16]在研究MMPs基因家族启动子多态性时发现MMP-1启动子区第1607位点纯合突变可以增强该基因的转录活性,进而提高肺癌、子宫颈癌、胃癌等恶性肿瘤的发生;而MMP-2-1306C/C的人群MMP-2的表达水平明显高于TT或CT基因型的人群,且乳腺癌、胃癌、结肠癌等恶性肿瘤的发病风险明显较高。

朱雯等[17]应用Mete分析研究(MMP)-7-181bpA/G启动子基因多态性与宫颈癌易感性时发现该多态性与宫颈癌有关,且A等位基因是保护性因子。

谢贝贝等[18]最近研究发现MMP2-1306C/T和MMP7-181A/G的基因多态性不仅与宫颈癌有显著性关系(p<0.05)同时与宫颈癌分期也有显著性关系(p<0.05),同时该研究还发现宫颈癌患者MMP2的基因多态分布与MTHFR677C/T的基因多态分布具有显著相关性(p<0.05),而与MMP7的基因多态分布无显著性相关性(p>0.05)。

目前关于MMPs的生物学特性了解尚不清晰,对其基因多态性与肿瘤的关系也处于初级阶段。

4、mdm2癌基因鼠双微体2(MDM2)基因定位于人类12号染色体的14q区域,由Oliner等[19]人于1992年克隆出的原癌基因。

现有研究表明MDM2蛋白可与p53蛋白结合形成复合物而影响p53蛋白的功能,进而使组织细胞产生强成瘤性。

Momand等[20]通过活体细胞内同时转染进的质粒和MDM2粘粒证实MDM2能显著抑制p53的功能,通过复合物这种存在方式来对p53的抑癌作用进行抑制。

Kristenscn等[21]研究发现MDM2蛋白在浸润性宫颈癌组织细胞内表达率较高。

Dellas等[22]在研究MDM2基因与P53基因相互作用机制时发现MDM2蛋白不同的修饰、剪接及表达量均会影响其与p53蛋白相互作用的结果,进而对细胞增殖、分裂的调节产生影响。

近年来多项对MDM2基因和癌症相关研究表明MDM2基因启动子区的SNP309与多种癌症相关,该区域内存在一个40bp的插入/缺失多态性(rs3730485)已证实与包括肝细胞癌、乳腺癌、肺癌、结肠癌、前列腺癌及子宫肌瘤在内的多种肿瘤相关[23-24 ]。

冯兰军等[25]研究发现MDM2基因插入/缺失多态性与宫颈癌之间存在显著性关联,且插入/缺失基因型、缺失/缺失基因型对宫颈癌的发生具有促进作用,这种关联在年龄因素种并不明显,而在吸烟、饮酒情况下差异显著。

张鑫[26]等研究发现MDM2蛋白在正常宫颈、CINⅠ、CINⅢ和宫颈鳞癌中表达阳性率随组织病变严重程度的增加而增加(P <0.05)。

5、细胞色素P450基因细胞色素P450(CYP450)又称单加氧酶或混合功能氧化酶,是一类存在于肠道、肝脏中的与结构和功能相关的超家族编码同工酶,参与大部分体内外源性有害物质的代谢过程,在恶性肿瘤的发生、发展中起重要作用。