易损斑块的识别与处理

- 格式:docx

- 大小:25.42 KB

- 文档页数:3

高敏C反应蛋白与易损斑块相关性的iMAP-血管内超声研究张静;赵茹;丛洪良;肖健勇;李作成;张迎怡;胡越成;曹路;李曦铭【摘要】目的:通过iMAP-血管内超声(iMAP-IVUS)分析动脉粥样硬化斑块成分,探讨高敏C反应蛋白(hs-CRP)与易损斑块间的相关性.方法:连续筛选于我院心内科住院治疗,需接受择期冠状动脉(冠脉)造影(CAG)或经皮冠脉支架置入术并完成血管内超声(IVUS)的急性冠脉综合征(ACS)患者189例,所有患者于入院时检测hs-CRP,根据hs-CRP水平将患者分为两组:低水平组:hs-CRP≤3 mg/L;高水平组:hs-CRP>3 mg/L,分析两组患者CAG及IVUS影像学结果.结果:①与低水平组患者相比,高水平组患者有更高的白细胞、肌酐、肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)及B型利钠肽(BNP)水平(P<0.05),其hs-CRP及超敏肌钙蛋白(cTnI)显著高于低水平组(P<0.01).②高水平组患者病变含有较少的钙化成分(P=0.002)、更多的坏死核心(P<0.001)及更高的薄纤维帽斑块(TCFA)发生率(P=0.003).③hs-CRP是TCFA的独立预测因子(比值比:2.457,95%CI:1.34~4.49,P=0.003).结论:经iMAP-血管内超声证实,hs-CRP与ACS患者易损斑块有良好的相关性,可作为预测易损斑块的炎性标志物.【期刊名称】《中国循环杂志》【年(卷),期】2014(029)004【总页数】4页(P252-255)【关键词】高敏C反应蛋白;易损斑块;血管内超声【作者】张静;赵茹;丛洪良;肖健勇;李作成;张迎怡;胡越成;曹路;李曦铭【作者单位】300070 天津市,天津医科大学研究生院;天津市胸科医院;天津市胸科医院;天津市胸科医院;天津市胸科医院;天津市胸科医院;天津市胸科医院;天津市胸科医院;天津市胸科医院【正文语种】中文【中图分类】R541方法:连续筛选于我院心内科住院治疗,需接受择期冠状动脉(冠脉)造影(CAG)或经皮冠脉支架置入术并完成血管内超声(IVUS)的急性冠脉综合征(ACS)患者189例,所有患者于入院时检测hs-CRP,根据hs-CRP水平将患者分为两组:低水平组:hs-CRP ≤3 mg/L;高水平组:hs-CRP>3 mg/L,分析两组患者CAG及IVUS影像学结果。

纳米颗粒在动脉粥样硬化易损斑块靶向诊断成像中应用研究进展作者:刘培新王丹刘雪玲张秀玲莫秋艳郝二伟来源:《新医学》2024年第06期【摘要】动脉粥样硬化是一种常见的血管疾病,其特征是脂质的沉积及发生相关的炎性反应。

动脉粥样硬化易损斑块是急性心血管事件的主要病理原因。

因此,易损斑块的早期发现和及时干预治疗具有重要的临床意义。

尽管临床上已开发出多种针对易损斑块的诊疗方法,但其导致的急性临床事件仍居高不下,而纳米颗粒在这方面表现出了巨大的潜力。

纳米颗粒在影像学中应用广泛,因其独特的光学特性,可以高效标记组织和细胞以检测疾病状态;金属纳米颗粒能实现高分辨率成像;还可用作药物递送载体,提高治疗效果。

文章回顾了纳米颗粒用于动脉粥样硬化易损斑块靶向诊断的研究进展,探讨纳米颗粒在相关领域的未来发展以及向临床转化的挑战与机遇。

【关键词】动脉粥样硬化;易损斑块;纳米颗粒;靶向诊断;造影剂;分子成像技术Research progress in nanoparticles in targeted diagnosis of vulnerable atherosclerotic plaquesLIU Peixin, WANG Dan, LIU Xueling , ZHANG Xiuling, MO Qiuyan, HAO Erwei(Department of Ultrasound, the First Affiliated Hospital of Guangxi University of Chinese Medicine, Nanning 530023, China)Corresponding author: LIU Xueling, E-mail:**************【Abstract】 Atherosclerosis is a common vascular disease, which is characterized by lipid deposition and related inflammatory reactions. Vulnerable atherosclerotic plaque is the main pathological cause of acute cardiovascular events. Therefore, early detection and timely interventional treatment of vulnerable plaques are of clinical significance. Although a variety of clinical methods have been developed for the diagnosis and treatment of vulnerable plaques, the acute clinical events caused by vulnerable plaques frequently occur. Nanoparticles have shown huge potential in this regard. Nanoparticles are widely applied in imaging because their unique optical properties can efficiently label tissues and cells to detect the state of disease. Metal nanoparticles can achieve high-resolution imaging, which can also be used as drug delivery carriers to improve therapeutic effect. In this article, recent research progress in the use of nanoparticles in targeted diagnosis of vulnerable atherosclerotic plaques was reviewed, and the future development of nanoparticles in related fields and the challenges and opportunities for clinical transformation were also illustrated.【Key words】 Atherosclerosis; Vulnerable plaque; Nanoparticles; Targeted diagnosis;Contrast medium;Molecular imaging technique動脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)是一种慢性炎症性疾病,其发生发展与内皮细胞损伤、脂质沉积、炎症细胞浸润密切相关。

他汀时代斑块特征的变化他汀使用率升高(1)他汀类降脂药物使用率逐年升高。

荟萃分析显示,在2002-2011年,对1583例患者进行斑块成分分析,发现他汀类药物总体应用率逐年升高,从2002年的64.8%升至2011年的79.3%,随着他汀使用量的增加,斑块的脂质负荷、钙化及巨噬细胞含量也逐渐减少。

(2)强化降脂治疗无法完全减少MACE事件的发生。

FOURIER研究显示,他汀类药物联合PCSK9抑制剂治疗后,仍有高达82%的高危患者存在残余炎症风险,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)虽然达标,但炎症标记物(hsCRP)持续升高,是发生心血管事件的独立危险因素。

因此通过炎症标记物的反馈可知,他汀时代动脉粥样硬化疾病风险虽然降低,但同时凸显了其他引起急性事件的发生机制。

疾病谱发生改变他汀时代的疾病谱包括动脉粥样硬化、动脉粥样斑块形成、稳定性冠心病、稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、急性心肌梗死等。

荟萃分析显示,与STEMI相比,Non-STEMI的发生率呈升高趋势(155 in 1999 vs.202 in 2004),但死亡率并未降低(6.2% in 2010 vs. 6.3% in 2015)。

因此,目前多个指南开始重点关注Non-STEMI人群,并调整了对Non-STEMI高危和极高危患者的处理策略。

斑块特征发生改变在使用他汀类药物降脂时代,斑块已经有了如下特征变化:脂质负荷超过40%的斑块明显减少,斑块内巨噬细胞浸润明显减少,钙化斑块明显减少,微小斑块相对稳定。

在未强化他汀治疗和未联合抗栓治疗的前提下,大脂质核在破溃后会形成血栓,因此斑块破裂是导致急性心梗的主要机制;随着他汀时代的实际应用,斑块侵蚀比例凸显,1/3 ACS是由斑块侵蚀引起。

2018 JAMA发表的相关文章显示,斑块侵蚀相较于斑块破裂,引起的ACS非罪犯斑块数目较少,巨噬细胞聚集较少,斑块内微血管数目较少,点状钙化较少,提示炎症反应相对较轻。

综述易损斑块的检测方法现状许金鹏,宋书江,刘福林,刘洋,柳克晔,赵全明 基金项目:河北省2007年医学科学研究重点课题计划项目(07134)作者单位:071000河北省保定市,河北大学附属医院心脏科(许金鹏,宋书江,刘福林,柳克晔);河北省保定市第二医院心脏科(刘洋);首都医科大学附属北京安贞医院心内科(赵全明)通讯作者许金鹏,河北省保定市,河北大学附属医院心脏科;x @y 11 【摘要】 如何尽早发现动脉粥样硬化易损斑块一直是临床心脑血管病预防的重点和难点。

早发现、早治疗可显著改善患者预后。

本文对目前易损斑块的检测方法现状做一综述。

【关键词】 易损斑块;动脉粥样硬化;检测方法 【中图分类号】R 54114 【文献标识码】A 【文章编号】1008-5971(2008)05-0068-04M e thod s of Detect i n g Vu l ner ab le P laques a t P r esen t XU J in -peng,SON G Shu -jia ng,L IU Fu -lin,et a l .D epa rt ment of Ca rdiology ,The Hospita l Aff ilia ted H ebeiU niv ersity,Ba oding 071000,Ch ina 【Abstra c t 】 It is al ways one of the most i nte resting problem that ho w we can de t ec t the vulne rable a the r osc l e rotic p l aquea s ea rl y a s po ssible .Finding the vulne rable p laque s ea rly and managing them will significantly benefit t he pa tients .In this a rti 2cle,we intr oduce and comment t he methods of detec ting vulne rable p laque s at p re s ent . 【Key wor d s 】 Vulne rable p laque;A theroscle r osis ;Detecting me th od 人类了解动脉粥样硬化是从尸体解剖开始的,对于这种病理变化的最初理解很机械。

冠状动脉易损斑块的检测方法进展

林霖;刘映峰;缪绯

【期刊名称】《实用医学杂志》

【年(卷),期】2014(000)009

【摘要】冠心病住列全球死因首位。

冠脉粥样硬化的临床表现炙预后取决于斑块

类型而非其大小.其中易损斑块(VP)导改了大多数的急性冠脉综合征(ACS)。

鉴于冠心病通常起扁急骤且大部分无法预知.在斑块破裂、形成血栓栓塞之前炙早检测识别VP并进行干预,对冠心病的防治具有重大意池。

现今高速发展的冠脉成像技术使其成为可能。

【总页数】3页(P1353-1355)

【作者】林霖;刘映峰;缪绯

【作者单位】510282 广州市,南方医科大学珠江医院心血管内科;510282 广州市,南方医科大学珠江医院心血管内科;510282 广州市,南方医科大学珠江医院心血

管内科

【正文语种】中文

【相关文献】

1.颈动脉易损性斑块的检测方法与干预治疗进展 [J], 罗俊;彭瑛;燕纯伯

2.冠状动脉易损斑块检测方法学进展 [J], 郭远林;陈在嘉;陈纪林

3.冠状动脉易损斑块及斑块易损性研究进展 [J], 王赛华;赵志宏;李新明

4.影像学评估冠状动脉易损斑块的研究进展 [J], 朱鹏汀;尹达

5.冠状动脉CTA易损斑块成像研究进展 [J], 仵腾辉;杨峰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

[收稿日期]2016-03-20[修回日期]2016-04-30[作者简介]陈文强,主任医师,教授,硕士研究生导师,中华医学会冠心病与动脉粥样硬化学组委员,山东省医师协会胸痛专业委员会副主任委员,山东省医学会心脏介入病学分会委员,山东省医学会心血管病学分会秘书长,山东省医师协会心血管介入分会委员。

美国肯塔基大学访问学者。

主持国家自然科学基金2项,山东省自然科学基金1项,山东省卫生厅课题一项。

作为第一作者或通迅作者发表论文30余篇,其中SCI 14篇。

获得国家科技进步二等奖1项。

主要从事冠心病介入治疗,E-mail 为chenwenqiang33@sina.com 。

[文章编号]1007-3949(2016)24-07-0649-08·专家论坛·动脉粥样硬化易损斑块的动物模型和检测技术陈文强,张运(山东大学齐鲁医院,山东省济南市250012)[专家简介]通讯作者张运,中国工程院院士、美国心脏病学院Fellow (FACC )、美国超声心动图学会荣誉Fellow (FASE )、欧洲心脏病学会Fellow (FESC )、山东大学终身教授、香港中文大学荣誉教授。

现任教育部和卫生部心血管重构与功能研究重点实验室主任、山东省心血管病临床医学中心主任、山东大学齐鲁医院心内科主任,兼任亚太超声心动图学会副主席、国务院学位委员会学科评议组召集人、国家科技进步奖内科学评审组副组长、教育部科学技术委员会和生物与医学学部委员、中华医学会超声医学分会主任委员、中国医师协会心血管病医师分会副会长等学术团体职务、担任Nature Review Cardiology 、JACC 、JACC Cardiovascular Ima-ging 、Heart 等6种SCI 收录杂志的国际编委、《中华超声影像学杂志》总编辑、《中华心血管病杂志》副总编辑等国内20多个杂志的总编辑、副总编辑、常务编委或编委。

主要研究方向是动脉粥样硬化,承担国家“863”重大项目课题、国家“973”项目课题、国家“十一五”、“十二五”科技支撑计划、国家自然科学基金创新研究群体科学基金、国家自然科学基金重点项目等30余项国家和省部级科研课题,迄今发表SCI 收录论文290余篇,部分论文发表在N Engl J Med (IF 54.42)、Lancet (IF 36.427)、JAMA (IF 30.387)、Nat Med (IF 26.441)、Pharmacol Rev (IF 22.114)、Cell Metab (IF 17.551)、JACC (IF 13.71)、Eur Heart J (IF 11.991)、PNAS (IF 10.583)、Diabetes (IF 8.661)、Autophagy (IF 8.503)、ATVB (IF 6.986)等国际高水平的杂志。

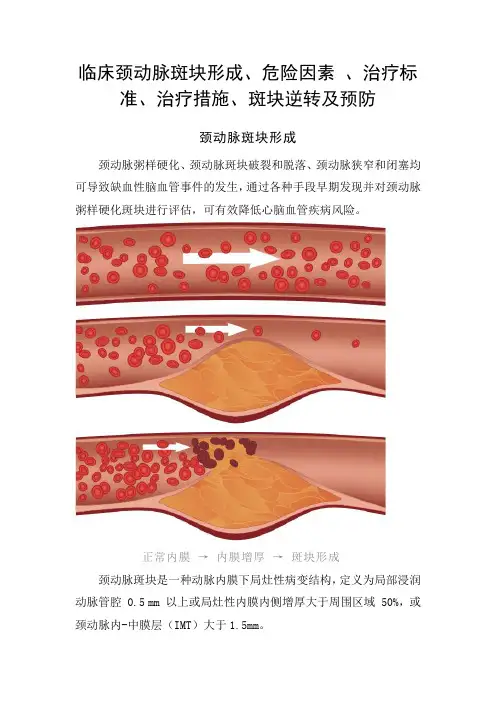

临床颈动脉斑块形成、危险因素、治疗标准、治疗措施、斑块逆转及预防颈动脉斑块形成颈动脉粥样硬化、颈动脉斑块破裂和脱落、颈动脉狭窄和闭塞均可导致缺血性脑血管事件的发生,通过各种手段早期发现并对颈动脉粥样硬化斑块进行评估,可有效降低心脑血管疾病风险。

正常内膜→ 内膜增厚→ 斑块形成颈动脉斑块是一种动脉内膜下局灶性病变结构,定义为局部浸润动脉管腔 0.5 mm 以上或局灶性内膜内侧增厚大于周围区域 50%,或颈动脉内-中膜层(IMT)大于1.5mm。

因颈动脉内-中膜层(IMT)在颈动脉粥样硬化的过程中最易被累及,临床上常通过测量 IMT 厚度作为诊断颈动脉硬化的主要标准:IMT<1.0 mm 为正常;IMT 在1.0~1.5mm 为内-中膜增厚/动脉粥样硬化;IMT>1.5mm 为斑块形成。

颈动脉斑块的形成:颈动脉斑块通常是动脉粥样硬化的特征性表现,动脉粥样硬化的发生有多种学说,目前主流学说是内皮损伤-炎症反应学说。

动脉硬化早期,在各类危险因素包括内皮损伤、脂质代谢异常、血流动力学改变的刺激下,大量低密度脂蛋白(LDL)被氧化为氧化低密度脂蛋白(oxLDL),单核细胞分化为巨噬细胞不断摄取 oxLDL 并转化为泡沫细胞。

大量泡沫细胞在动脉内膜聚集形成脂纹,随着病程进展,脂纹逐渐增大形成斑块,并在斑块表面出现胶原纤维的沉积,同时平滑肌细胞分泌大量的细胞外基质,从而形成厚薄不均的纤维帽。

纤维帽下的泡沫细胞、胆固醇、细胞外脂质等成分,构成了颈动脉粥样硬化斑块脂质核。

在动脉粥样硬化晚期,大量巨噬细胞等炎性细胞因子浸润血管壁,分泌基质金属蛋白酶,降解斑块细胞外基质中的胶原纤维,导致斑块破裂、出血、血栓形成,导致心脑血管事件的发生。

颈动脉斑块危险因素颈动脉斑块的危险因素分为可控制和不可控制两类。

后者主要指的是年龄、性别、种族、遗传因素等;而传统的可控制危险因素包括高血压、糖尿病、冠心病、高血脂、稳定性心绞痛和慢性肾病。

论文:易损斑块的识别与处理 1 / 3 易损斑块的识别与处理 12010115 高先余 材料科学与工程学院

摘要:易损斑块(Vulnerable Plaque)是指那些不稳定和有血栓形成倾向的斑块,主要包括破裂斑块、侵蚀性斑块和部分钙化结节性病变。大量的研究表明,约70%-80%的动脉硬化血栓形成是由于轻、中度狭窄的动脉斑块的破裂、继发血栓形成所致。然而,斑块破裂并不是易损斑块的惟一内容,那些有血栓形成倾向、可能快速进展成为罪犯斑块的粥样病变都属于易损斑块的范畴。Naghavi等给出了易损斑块的组织学定义和标准。主要的标准包括活动性炎症、薄的纤维帽和大的脂质核心、内皮剥脱伴表面血小板聚集、斑块有裂隙或损伤以及严重的狭窄。次要的标准包括表面钙化斑、黄色有光泽的斑块、斑块内出血和正性重构。导致斑块不稳定和易损性的因素是全身性的,并可能广泛影响动脉系统,未来的治疗重点不但要针对易损斑块,而且要治疗“易损的血液”(指血液高凝状态,易导致血栓形成)、易损的病人;因此,基于易损斑块、易损血液的综合评估更具有临床实践意义。 关键词:易损斑块 ;冠心病;致病机制;检测与预防。

冠心病是目前中国成人心脏病住院和死亡的第一位杀手,近年尸检研究结果表明,15~39岁年轻人主动脉和冠状动脉粥样硬化病变斑块的发生率已高达31%。急性冠脉综合征(ACS)患者心梗前冠脉造影显示:68%的患者冠脉狭窄<50%,18%的患者在50%~70%,只有14%的患者冠脉狭窄>70%。大量基础与临床研究证实,易损斑块的进展和破裂导致的血小板聚集和血栓形成是急性冠心病事件(急性冠脉综合症、冠心病猝死)的病理学基础。动脉粥样硬化病变并不仅仅是脂类在动脉壁沉积导致管腔狭窄最终闭塞,而且是炎症介导和免疫反应的过程。导致临床急性事件发生的主要为易损斑块,其病理特征主要为:含有丰富的细胞外脂质和细胞碎片组成的大的粥样核(大于斑块总体积的40%,称为软斑块),其外部纤维帽较薄(通常小于65%),特别是病灶与邻近正常内膜交界处(肩区)区最为薄弱,有大量的巨噬细胞和T细胞浸润。值得注意的是,这些易损斑块在破裂前往往并没有导致冠状动脉管腔严重狭窄。这些研究的结果对目前临床采用的冠心病诊断标准提出了挑战,因为目前临床采用的冠心病诊断标准仅适合冠状动脉严重狭窄和相对晚期的病人,从而使大部分发病前缺少症状或不符合目前诊断标准的病人未得到早期诊断和早期治疗。而易损斑块一旦破裂,病人或者因猝死失去救治的机会,或者发生急性心肌梗死对心肌造成严重的损害,并因此付出高额的治疗费用。对于发生急性冠脉综合症的病人,因目前缺少易损斑块诊断的可靠方法,医生往往只关注“罪犯”血管的干预,对其他冠状动脉的尚未导致严重狭窄的斑块是否为易损斑块不能给予恰当的重视和有效干预,对于急性冠脉综合征患者,无论接受常规介入还是选择性介入治疗,仍然有大约13%的患者在随访的17个月内发生急性ST段抬高性心肌梗死或猝死。因此,介入治疗时代冠心病事件仍不能得到有效控制。如何在现有的基础上进一步改善冠心病的预后,减少冠心病事件的发生,关键在于如何建立易损斑块早期识别、早期诊断的方法。并在此基础上,建立科学的早期的综合治疗干预方案。 易损斑块的识别包括介入和非介入影像技术。介入影像技术中目前用于易损斑块检测证据较多的是血管内超声(IVUS)和光学相干断层显像(OCT)。 IVUS具有良好的血管穿透性,能够提供血管壁的详细结构图像,区分内膜、中膜和外膜,检测脂质池容积,敏感性达到80%~90%。近来出现的集成反向散射和子波分析技术,特别是虚拟组织学技术将超声波的频谱信号转换为能够显示斑块内部特征的彩色信号,使精确区分斑块内部特征成为论文:易损斑块的识别与处理 2 / 3 可能。IVUS研究显示易损性斑块的IVUS特征包括:①斑块内低回声区面积>1 mm2;② 斑块内低回声区占斑块的面积百分比>20%;③ 斑块纤维帽厚度<0.7mm。④ 偏心性斑块。⑤ 斑块内无回声。 OCT技术最早用于骨科及眼科相关检查;1997年Science杂志发表了内镜式OCT技术,从而使得OCT检查冠脉斑块成为可能。冠脉内OCT技术可以提供高清晰度的血管腔横断面图像,最小分辨率达100%,因此适于检测易损斑块纤维帽(小于10%)厚度和纤维帽的细胞成分(巨噬细胞),并可判断这些炎性细胞到底局限于纤维帽还是整个斑块中。因此OCT能够较好地识别纤维帽和脂质核(敏感性均达90%以上),可能成为对斑块进行危险分层的有力工具。但其最大的缺陷是容易受红细胞的影响,检测时需暂时阻断血流和盐水冲洗,这无疑增加了操作难度和风险。 其他的影像学方法还有血管镜,因其穿透性差,只能观察血管内膜有无破溃和血栓形成,难以检测纤维帽厚度,其优势在于对血栓的评价。另外,研究表明以冠脉内导管温度测定(如使用ThermosenseTM导管)为基础的冠脉内温度图表法是一种安全、结果重复性好的可靠技术。在动物粥样硬化的模型中应用这种技术,能够证实斑块温度异质性增加和巨噬细胞标志的炎症之间的关系。 而且其阳性结果和IVUS及病理学易损斑块的特征相一致。但也有研究表明因代谢增强而引起的斑块温度增加最多不超过0.1K。而且冠脉内导管温度测定只适用于评定斑块内炎性细胞成分,不能测定纤维帽厚度和脂质池容积,也难于对易损斑块做综合评价。进一步的临床应用尚待大规模临床试验的证实。 非介入影像技术主要包括多排CT(MSCT)、核磁共振(MRI)和核素显像技术。 MSCT具有较高的空间分辨率,可以显示冠脉主干及其主要分支血管近段的粥样硬化斑块并且根据斑块的密度可大致判断斑块的类型,能可靠的鉴别富含脂质的斑块与富含纤维的斑块,将其分为钙化性、非钙化性和混合型3种类型。MSCT显示的冠状动脉管径与选择性冠脉造影相关性为0.68,与IVUS的相关性为0.79。对于高度狭窄的病变,MSCT检查冠状动脉狭窄的敏感性达85%,特异性达76%,阳性预测值为59%,阴性预测值为98%。研究表明MSCT对冠脉粥样硬化斑块有一定识别能力,其敏感性为63%,特异性为96%。由于具有较高的空间分辨率,MSCT能够可靠地鉴别富含脂肪的斑块与富含纤维的斑块,将其分为钙化性、非钙化性和混合型三种类型。在MSCT与IVUS对比分析斑块的形态学的研究中显示软、中、钙化斑块的平均密度分别为[(6±28)HU,(-5±-25)HU]、[(83±17)HU,(51±19)HU]和[(489±372)HU,(423±111)HU]。MSCT最大的限制在于难以分辨钙化血管中的动脉粥样硬化斑块。其次,虽然探测器排数的增加能够提供更高质量的图像,但同时也造成了放射线剂量的增加。虽然目前尚无法区分易损斑块,但随着技术的发展MSCT将来肯定能够准确分辨动脉粥样硬化斑块内部结构,显示斑块区域、容积和斑块重塑。 MRI的应用开辟了许多动脉粥样硬化诊断、预防和治疗的新天地,能够观察斑块的成分,区分脂核、纤维帽,检出斑块内出血。(MRI)还可以发现特异的斑块形态如大的管腔曲率和薄的纤维帽等改变,这些与斑块易损性密切相关。此外应用MRI分子显像技术也可以对斑块成分进行标测,如MRI采用分子影像技术可以对糖蛋白IV,脂蛋白,细胞因子如血管细胞粘附分子-1(VCAM-1)、ICAM-1、凝血因子或基质金属蛋白酶系统及血小板等进行标记,用来进行分子水平的成像,可以起到识别潜在易损斑块靶点的作用,使MRI在易损斑块的识别上将会有更长足的发展。然而MRI对于冠脉等管径较小且受心脏、呼吸运动影响较大的血管的易损斑块的成像仍有较大局限性。 核素显像技术包括正电子发射断层扫描(PET)和单光子发射型计算机断层仪(SPECT)。这些无创的功能性检查方法,能较高特异性地显示脏器或病变的血流、功能和代谢的改变,所以也具有潜在探察斑块活性的可能。应用特异性示踪剂能够评价外周动脉内的巨噬细胞聚集、泡沫细胞形成、基质金属蛋白酶生成及巨噬细胞的凋亡,揭示动脉粥样硬化斑块形成的过程。但由于检测探头无法微型化及扫描速度和心电、呼吸门控等问题目前尚难以应用于冠状动脉内粥样斑块的检测。 Naghavi等人在2003年首次提出易损斑块的诊断标准,其中包括以下内容,主要特征为活跃的炎症、大脂质核薄纤维帽、内皮细胞脱落血小板表面聚集、斑块出现裂隙或受损和严重的狭窄;次要特征为表面钙化小结、血管镜下的黄色斑块、斑块内出血、内皮功能不良和扩张性或正性重塑。我们从论文:易损斑块的识别与处理 3 / 3 中不难看出这些特征都是通过对罪犯斑块的观察和研究中得出的,由于目前我们不能完全清楚的揭示动脉粥样硬化斑块形成发展消退的自然史过程,对于尚未演变成罪犯斑块的易损斑块的形态、结构学特征和细胞、分子学特征缺乏成熟、有效、简便的检测手段。如果能将临床危险因素、生化标记物、无创影像技术和导管影像技术整合起来,提出新的易损斑块危险分层系统,将会对指导临床治疗有极大的帮助。 易损斑块的干预研究证据最多的是他汀类降脂药,研究证实强化降脂能减小斑块体积,明显减轻机体炎症反应,对易损斑块的稳定有一定的作用。越来越多的有关他汀类大规模、观察硬终点的临床干预研究提示:LDL-C的降低与临床心血管事件的减少相关,能起到稳定粥样斑块的作用。除他汀类药物之外,现已证实具有或者因为可以降低心血管事件而可能具有斑块稳定作用的药物有:血管紧张素转化酶抑制剂、抗高血压药、β受体阻滞剂及抗血小板药等。尽管现有资料不能确定是否能降低心血管事件,但可能具有斑块稳定作用的药物有:过氧化物增生活化受体(PPAR)激动剂、抗炎药物、抗生素及抗氧化剂。可能具有斑块稳定性作用的未来药物及治疗:基因治疗、金属蛋白酶抑制剂及CD-40途径抑制剂。但是能降低临床事件是否一定意味着是通过稳定斑块发挥了临床效应。例如,β受体阻滞剂在心肌梗死二级预防中起到重要作用,它能降低再梗死率25%,但它没有抗动脉粥样硬化、抗栓、促纤溶或抗痉挛作用,甚至有研究证实它有引发致动脉粥样硬化因素的作用,包括引起异常脂蛋白血症、增加血小板聚集和血管收缩等作用。所以易损斑块的致病机制还要复杂的多,还有待进一步研究。 总之,易损斑块在ACS的发病及进展过程中起到重要作用,其发病机制和早期诊断一直是研究的热点。但因易损斑块的发病机制比较复杂,至今尚未完全明确,虽然目前存在一系列有创及无创影像学诊断技术和炎症标记物检测等方法可以对早期识别易损斑块起到一定作用,但仍缺乏无创、简便、准确的检测易损斑块形态和功能的诊断技术,因此无法将易损斑块的病理诊断标准完全应用于临床。进一步深化对易损斑块的基础和临床研究,力求完全阐明斑块易损性的发病机制,建立简便、准确的诊断技术,筛选安全、可靠的治疗方法,最终降低急性心血管事件的发生及死亡率,是当前ACS防治研究领域的一个重大问题,直接关系到ACS的一、二级预防和预后的改善。而随着各项检测技术的进一步发展,对易损斑块的致病机制及早期检测必将取得长足的突破。