第5章 线性定常系统的综合(合肥工业大学 现代控制理论-王孝武)

- 格式:ppt

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:54

《自动控制理论》系列课程教学大纲(适用于03版教学计划)电气与自动化工程学院《自动控制理论》课程组2004.4《自动控制理论Ⅰ》教学大纲学时:72/8 学分:5教学大纲说明一、课程的目的与任务自动控制理论是具有一般方法论特点的技术基础课程。

目的在于使学生掌握自动控制理论的基本原理和方法,并具备对自动控制系统进行分析、计算、实验和设计的初步能力,为专业课的学习和参加控制工程实践打好必要的理论基础。

二、课程的基本要求掌握建立电气系统、机械系统数学模型的方法,掌握线性定常系统分析和设计方法,对应用理论解决工程实际问题有所了解。

三、与其他课程的联系和分工本课程的前继课程为:《电路》、《模拟电子技术》、《电机与拖动》、《积分变换》等。

本课程的后续课程为《直流调速系统》,《交流调速系统》、《过程控制系统与仪表》、《自动控制理论2》、《控制系统仿真》等。

五、本课程的性质及适应对象自动化、电气工程及其自动化教学大纲内容第一章引论1、自动控制的基本原理与方式2、自动控制系统示例3、自动控制系统的组成、分类、常用术语及定义。

4、对自动控制系统的基本要求5、自动控制理论的发展状况及本课程任务。

教学提示:掌握自动控制的基本概念,自动控制系统的组成,常用的控制方式,了解自动控制理论的发展。

第二章线性系统的数学模型1、线性系统的时域数学描述。

2、非线性数学模型的线性化。

3、线性系统的复域数学描述-传递函数。

4、典型环节的数学模型。

5、方框图及其等效变换。

6、信号流图的基本概念,梅逊公式。

7、系统的开环传递函数、闭环传递函数、误差传递函数等概念。

教学提示:掌握线性系统数学模型的建立方法,传递函数的定义、性质及其与微分方程之间的关系,方框图、信号流图的等效变换,梅逊公式。

掌握系统的开环传递函数、闭环传递函数、误差传递函数等概念。

第三章控制系统的时域分析1、典型输入信号。

2、系统时域性能指标。

3、典型一、二阶系统的时域分析。

4、改善二阶系统性能指标的措施。

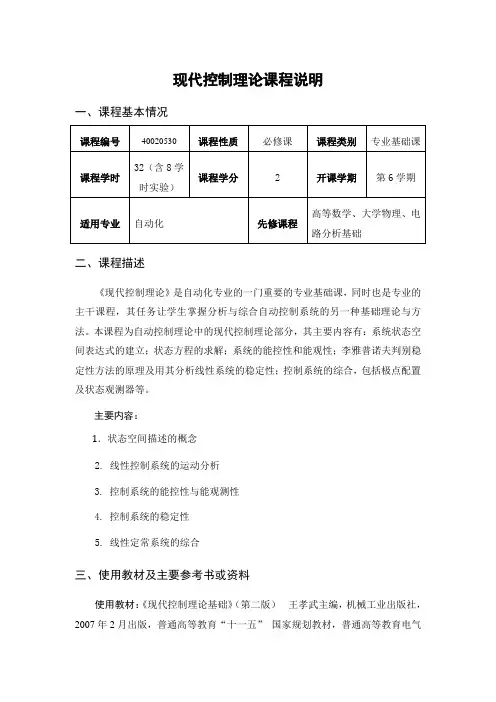

现代控制理论课程说明一、课程基本情况二、课程描述《现代控制理论》是自动化专业的一门重要的专业基础课,同时也是专业的主干课程,其任务让学生掌握分析与综合自动控制系统的另一种基础理论与方法。

本课程为自动控制理论中的现代控制理论部分,其主要内容有:系统状态空间表达式的建立;状态方程的求解;系统的能控性和能观性;李雅普诺夫判别稳定性方法的原理及用其分析线性系统的稳定性;控制系统的综合,包括极点配置及状态观测器等。

主要内容:1.状态空间描述的概念2. 线性控制系统的运动分析3. 控制系统的能控性与能观测性4. 控制系统的稳定性5. 线性定常系统的综合三、使用教材及主要参考书或资料使用教材:《现代控制理论基础》(第二版)王孝武主编,机械工业出版社,2007年2月出版,普通高等教育“十一五”国家规划教材,普通高等教育电气工程与自动化类“十一五”规划教材。

可作为自动化、电气工程及其自动化、计算机应用、电子信息工程、测控技术与仪器等专业的本科教材,也可供这些领域的工程技术人员参考。

内容包括:线性控制系统的状态空间描述,能够对线性系统的几种模型进行互相转化;掌握线性控制系统的运动规律及连续系统的离散化;熟悉线性控制系统的能控性与能观测性概念及其判定准则;了解控制系统的李亚普诺夫稳定性理论;掌握线性控制系统的状态反馈与状态观测器的设计方法。

主要参考书或资料1.《现代控制理论》刘豹主编,机械工业出版社2.《现代控制理论》王宏华主编,电子工业出版社3.《线性系统理论》郑大钟主编,清华大学出版社四、考核方式考勤、作业、实验.................... 30%期末考试........................... 70%注意事项:1. 学生听课课时必须超过本门计划课时三分之二以上同时完成该课程的作业和实验才能取得期末考试资格。

2. 最终成绩以60分为最低及格线。

GDOU-B-11-213《现代控制理论》教学大纲课程编号1630035 总学时54 理论54 实验/上机0学分 3 开课单位信息学院开课系自动化系修订时间2005年12 月14日课程简介教学内容本课程主要内容有:系统状态空间表达式的建立;状态方程的求解;系统的能控性和能观性,包括系统能控性和能观性的判别,能控标准型与能观标准型,线性系统的结构分解,传递函数矩阵的实现;李亚普诺夫方法原理及用李亚普诺夫方法分析线性定常、线性时变及非线性系统;控制系统的综合,包括反馈的各种类型,用状态反馈进行极点配置,用状态观测器实现状态反馈等。

修读专业:自动化专业先修课程:线性代数、矩阵论、经典控制理论教材:王孝武,《现代控制理论基础》,机械工业出版社,1998。

一、课程的性质与任务本课程是在经典控制论基础上学习现代控制理论的基本概念、基本理论和分析方法。

现代控制理论基础以状态空间分析法为核心,涵盖了非线性控制系统分析、动态系统最优控制方法。

通过本课程的学习,使学生能够初步掌握现代控制理论的基本知识及其分析方法,并将其应用于实际控制系统的分析与综合,提高学生的系统分析和综合能力。

二、课程的基本要求通过本课程的学习,学生应该掌握有关运用状态空间分析法定量和定性分析及综合控制系统的基本理论、基本方法,为学习后续课程打下基础。

三、修读专业电气工程及其自动化、自动化四、本课程与其它课程的联系本课程为自动化专业的专业课,是继经典控制理论---《自动控制原理》之后的又一门重要的控制理论课程。

其任务是在经典控制理论的基础上进一步加深、扩展和提高学生在控制理论方面的基础知识,使学生较为全面地了解和掌握控制理论的基本内容,为后继学习《最优控制》、《随机控制》、《系统辨识》等其它自控理论课程打好基础。

要求学生具备微分方程、线性代数、积分变换(特别是拉氏变换,z变换)等数学方面的有关知识。

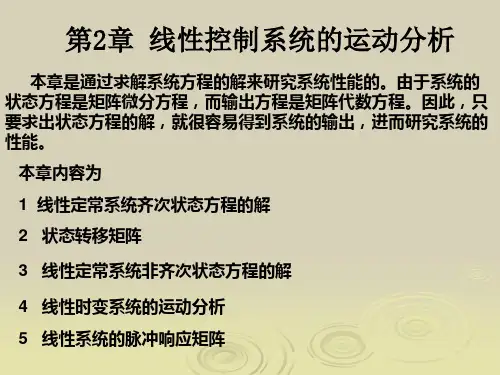

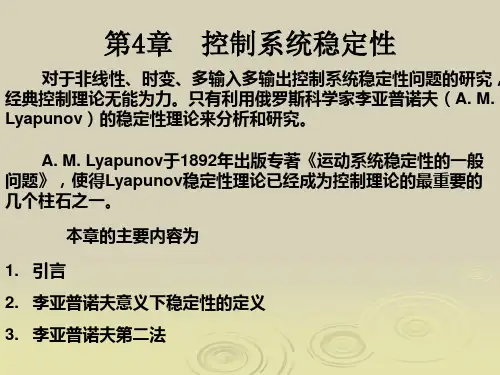

五、教学内容安排、要求、学时分配及作业第一章控制系统的数学模型(10学时)1.状态空间表达式(A)2.由微分方程求状态空间表达式(B)3.传递函数矩阵(A)4.线性变换(B)5.组合系统的数学描述(C)6.作业一次第二章线性控制系统的运动分析(10学时)1.线性定常系统齐次状态方程的解(A)2.状态转移矩阵(A)3.线性定常系统非齐次状态方程的解(B)4.线性系统的脉冲响应矩阵(B)5.作业一次第三章控制系统的能控性和能观测性(14学时)1.能控性及其判据(A)2.能观测性及其判据(A)3.对偶原理(B)4.能控标准形和能观测标准形(A)5.能控性、能观测性与传递函数关系(B)6.系统的结构分解(A)7.实现问题(B)8.作业一次第四章控制系统的稳定性(8学时)1.稳定性的定义(B)李雅普诺夫稳定性定义、稳定、渐进稳定和不稳定的概念;(B)BIBO稳定性的概念(C)2.李雅普诺夫稳定性的基本定理(B)李雅普诺夫稳定性的基本定理(B)李雅普诺夫第二方法在线性定常系统中的应用(C)作业一次第五章线性定常系统的综合(12学时)1.状态反馈和输出反馈(B)2.反馈系统的能控性和能观测性(B)3.极点配置问题(A)4.镇定问题(A)5.状态重构和状态观测器(A)6.带有观测器的状态反馈系统(B)7.解耦问题(B)8.作业一次六、实验内容与要求序号实验内容学时1七、教材与参考书本课程选用教材:王孝武,《现代控制理论基础》,机械工业出版社,1998本课程推荐参考书:1.胡寿松,《自动控制原理》,科学出版社。

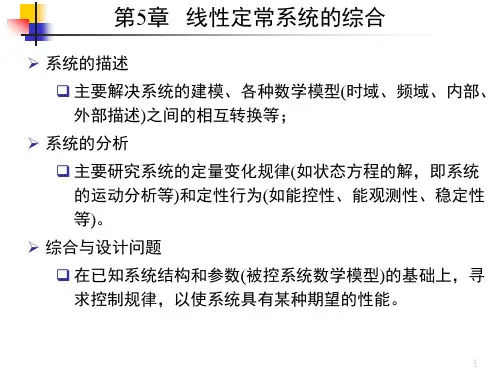

现代控制理论线性反馈控制系统综合的基本概念《现代控制理论》MOOC课程第五章线性定常系统的综合第五章线性定常系统的综合线性反馈控制系统综合的基本概念极点配置问题系统镇定问题系统解耦问题状态观测器利⽤状态观测器实现状态反馈的系统⼀. 系统的综合给定系统的状态空间表达式:寻找⼀个控制u,使得在其作⽤下系统的性能指标满⾜所期望的要求。

x =A x +B u ,x 0=0,t ≥0y =Cx⼆. 状态反馈控制和输出反馈控制1. 状态反馈若系统的控制可表⽰为系统状态的⼀个线性向量函数, 即u =?Kx +v 则称为状态反馈控制。

其中v 为参考输⼊。

状态反馈系统的结构为:yxAC++Bux ?+vK-状态反馈系统的状态⽅程x =A x +B u原系统的状态⽅程为:引⼊状态反馈u =?Kx +v 后,系统的状态⽅程为:x =A ?BK x +Bv系统的性能主要由系统矩阵决定的,通过合理的选择状态反馈矩阵,就可改变系统矩阵以使系统的性能满⾜期望的要求。

状态反馈系统的传递函数:原开环系统的传递函数为:W0s=C(sI?A)?1B引⼊状态反馈u=?Kx+v后,系统的闭环传递函数为:W K s=C(sI?A+BK)?1B系统的性能主要由系统闭环传递函数的极点确定,通过合理的选择状态反馈矩阵,就可改变系统传递函数的极点,以使系统的性能满⾜期望的要求。

2. 输出反馈控制。

其中v 为参考输⼊。

输出反馈系统的结构为:yxAC++Bux ?+vH-若系统的控制可表⽰为系统输出的⼀个线性向量函数, 即u =?Hy +v 则称为输出反输出反馈系统的状态⽅程x =A x +B u原系统的状态⽅程为:引⼊输出反馈u =?Hy +v 后,系统的状态⽅程为:x =A ?BHC x +Bv通过合理的选择输出反馈矩阵,就可改变系统矩阵,以使系统的性能满⾜期望的要求。

输出反馈系统的传递函数:W 0s =C(sI ?A)?1B原开环系统的传递函数为:引⼊输出反馈u =?Hy +v 后,系统的闭环传递函数为:W K s =C(sI ?A+BHC)?1B5.1 线性反馈控制系统综合的基本概念3. 状态反馈与输出反馈的⽐较系统的输出通常只是系统状态的部分信息,所以输出反馈仅相当于部分状态反馈。