五四文学革命与新文学诞生

- 格式:pptx

- 大小:112.78 KB

- 文档页数:9

第一节:“五四”新文化运动和文学革命“五四”新文化运动和文学革命,是中国现代文学史的伟大的开端。

早在“五四”以前几年,中国知识界中就出现了一个思想启蒙运动。

这个运动是在内忧外患交迫和第一次世界大战期间中国新的阶级力量有所增强的历史条件下发生的。

一九一一年辛亥革命推翻了清朝政府,建立了中华民国,但由于中国资产阶级的软弱,未能改变从鸦片战争以来逐步形成的半封建半殖民地的社会性质。

以袁世凯为代表的封建军阀,在帝国主义支持下窃取了国家政权,对内实行独裁统治,阴谋恢复帝制;对外迎合帝国主义的侵略需要,不断出卖国家主权,签订丧权辱国条约。

孙中山领导的资产阶级革命派,虽然继续进行着他们长期以来已在进行的革命活动,但在封建势力和帝国主义联合压制下,屡遭挫折。

国内政治局面极为混乱,连“民国”的招牌也有岌岌不可保之势。

第一次世界大战爆发后,欧洲帝国主义忙于战争,暂时放松了对中国的侵略,中国的民族工业得到了相当程度的发展,资本主义经济逐渐活跃,资产阶级力量有显著增长,无产阶级也随着壮大起来,自发性的罢工不断发生。

中国各阶级力量的对比正在起着有利于革命运动的变化。

在这个形势推动下,接受了西方新思潮影响的先进知识分子,眼看到封建军阀日益倒行逆施,帝国主义又乘间加紧对中国的掠夺,内忧外患,交相煎逼,而旧文化和旧思想又严重地阻碍着民族意识的觉醒,因此奔走呼号,致力于新的思想启蒙工作,以唤醒民众,挽救民族危亡的局面。

这个启蒙运动后来在马克思主义思想得到传播的条件下,转化成为具有伟大历史意义的“五四”新文化运动。

《新青年》(第一卷原名《青年杂志》)便是适应这一启蒙运动要求而诞生的一个重要刊物,一九一五年九月创刊于上海。

当时袁世凯正扮演帝制丑剧,提倡尊孔读经,利用孔子学说作为麻醉人民、拥护帝制的工具。

《新青年》一开始就高举反对封建文化的旗帜。

创刊号上发表的《敬告青年》一文,向青年提出“自主的而非奴隶的”、“进步的而非保守的”、“进取的而非退隐的”、“世界的而非锁国的”、“实利的而非虚文的”、“科学的而非想象的”六点希望。

五四新文学的发展及其历史影响五四新文学是中国现代文学发展历史上一个重要的里程碑,它在文学形式、主题内容、思想观念等方面带来了深刻的变革和影响。

本文将介绍五四新文学的发展过程以及它对中国文学史和社会变革的深远影响。

一、五四新文学的发展过程五四新文学的发展可以追溯到1919年的五四运动,这场抗议运动标志着中国青年对封建文化和外来压迫的反抗。

五四运动的推动下,新文学迅速兴起,以文学革命为旗帜,呼吁“革新文学、拜倒传统”,并通过创新的文学形式来表达新时代的精神。

五四新文学的代表人物有胡适、郭沫若、陈独秀等,他们倡导了白话文的使用,与此同时,新的文学派别也纷纷兴起,如新诗派、小说派、戏剧派等。

这些派别都试图通过各自的文学形式来反映现实社会的问题,展现新时代的精神风貌。

二、五四新文学的主要特点五四新文学在形式和内容上都带来了重大变革,体现了对传统文学的挑战与超越。

首先,五四新文学推崇用白话文进行创作,打破了古文的束缚,使作品更贴近人民群众。

其次,五四新文学关注社会现实,以真实、鲜活的生活为创作素材,呈现出犀利的社会批判和对不公平现象的揭示。

此外,五四新文学还注重形式上的创新,如新诗派采用了自由诗的形式,小说派注重个人心理的描写,戏剧派对传统戏剧进行了改革等。

这些特点使五四新文学成为了独具风格的文学流派。

三、五四新文学的历史影响五四新文学对中国文学史和社会变革产生了深远影响。

首先,五四新文学推动了白话文学的发展,使得白话文成为主流文学形式,为后来的现代文学和白话小说奠定了基础。

其次,五四新文学的批判精神和反传统的态度,为中国文艺界注入了一股新的创作潮流,激发了众多文学家的创作热情。

五四新文学的影响还体现在思想观念上,它倡导了现代主义的思潮,追求自由、民主、科学的精神,对中国的社会进步和民主化进程起到了积极的推动作用。

总之,五四新文学作为中国现代文学发展的重要阶段,为中国文学史带来了深远的影响。

它的发展过程体现了中国青年对封建传统和外来压迫的反抗,标志着文学形式、主题内容、思想观念等方面的变革。

五四文学革命名词解释

一、五四文学革命

五四文学革命是指1919年五月四日起新文化运动的文学改革,是新文化运动中的第一次全国性的文学运动,是中国近代文学史上的一个重要节点。

它是以“革新文学”为中心,以宣传民族主义、民主主义、社会主义理念为宗旨,融合国内外新思潮,批判传统文化,发挥政治宣传力量,反映当时社会实践,促进文化新生的文学改革运动。

二、新文学

新文学是五四文学革命中的一个重要内容,它以“革新文学”为口号,以推进新文学为宗旨,以改革传统文学为基础,提出“求真务实”、“新旧融合”、“实践驱动”等思想理念,打破传统文学的僵化形式,提高文学的新颖性和实践性,丰富文学的内容和形式,表现出实际生活。

三、现实主义文学

现实主义文学是五四文学革命中的一个重要内容,以“新旧融合”为思想指导,以“写实写现实”为宗旨,以描写现实生活为主题,以表现现实情况为特点,以反映时代精神为宗旨,刻画社会矛盾和争论的现实,展示旧社会的种种缺陷,以及新社会的生机勃勃,把时代的气象表现出来,反映出时代的变化,起到了重要的宣传作用。

五四新文学运动名词解释五四新文学运动是指在五四运动后,中国文化界发起的一场以反对封建文化、倡导现代文化为主要目标的文学运动。

以下是对五四新文学运动中几个重要名词的解释和拓展:1.新文学:五四新文学运动的核心概念,指的是一种与传统文学迥然不同的文学形态和文化观念。

它强调以人民为中心,以现实为依托,以科学为导向,以自由为价值追求,打破了传统文学的束缚和拘泥,具有强烈的现代性和革命性。

新文学反对陈旧的文人文化,积极倡导文学与社会的紧密结合,成为了五四运动思潮重要的表达形式之一。

2.文艺革命:五四新文学运动的一个重要目标就是实现文艺革命,旨在通过对传统文学体制和文化观念的彻底改革,使文学与时代相契合,引导文学走向社会现实,反映社会矛盾,以批判现实的方式通过文艺创作影响社会进步。

文艺革命深刻影响了中国现代文学的发展,使文学摆脱单纯的艺术追求,具有了更大的时代责任与社会价值。

3.白话文运动:五四新文学运动中,白话文运动是一个重要的流派和成果。

白话文运动主张用通俗话语表达思想和情感,通过民众易于理解的方式传达文化和知识。

它对中国文学发展起到了革命性的推动作用,带来了一种意识上的通俗化与大众化风气,使文学真正回归到普通群众生活中,开创了中国现代白话文的独特传统。

4.新诗运动:五四新文学运动的一项重要内容是新诗运动,它是对传统诗歌格律体制的颠覆和反叛。

新诗运动强调情感真挚、语言自由、形式创新,弃用规定的格律,以自由体裁表达自我思想与情感。

该运动拓宽了诗歌表现手法的范围,打破了诗歌表现的传统限制,对中国现代诗歌的发展产生了深远影响。

五四新文学运动是中国文学史上具有里程碑意义的运动,它开启了中国现代文学的新纪元,为中国文学界注入了前所未有的活力和创新力。

这场文学运动不仅对文学创作产生了深远的影响,也为中国社会的进步与现代化进程做出了积极的贡献。

中国现代文学史第一章文学革命与五四新文学(1917-1927)1.五四文学革命为开端,主要内容:反对文言,提倡白话,反对旧文学,提倡新文学。

2.陈独秀,《文学革命论》,《双簧信》提出三大主义。

国民文学、写实文学、社会文学3.周作人发表《人的文学》《平民的文学》4.1921年1月,北京,文学研究会,创作,人生派或为人生文学5.语丝社,语丝文体,湖畔诗社,情诗闻名。

6.林纾,文言小说,《荆生》《妖梦》7.新文化的先驱,蔡元培、李大钊、8.学衡派。

提出,仓明国粹,融化新知9.章士钊《甲寅》10.《台湾日报》是台湾新文学运动的摇篮。

11.鲁迅,1918年5月《新青年》强调,掊物质而张灵明,任个人而排众数、改造国民性问题。

《狂人日记》是中国现代文学的第一篇白话小说,1918年5月发表在《新青年》上,标志者五四新文学创作伟大的开端,‘表现的深切和格式的特别’。

揭露了吃人现象,抨击了封建家族制度的吃人本质。

在表现礼教吃人的同时,还表现了强烈的反抗和变革的精神。

大胆的提出“从来如此,便对么”最后,狂人期望未来,瞩目下一代,发出了“救救孩子”呐喊。

12.鲁迅的散文诗集《野草》和回忆性散文集《朝花夕拾》13.《野草》还对病态的社会和黑暗的现实进行了无情的针砭和批判。

14.鲁迅的杂文创作以1927年为界,前期的杂文收入《坟》《热风》《华盖集》《华盖集续篇》和《而已集》15.王统照,美和爱来弥合缺陷,净化人说。

真正能够“冷静的谛视人生,客观的,写实的,”描写着灰色的卑锁的人生。

16.许钦文的《鼻涕阿二》,《惨雾》冷峻而沉重,为人民描述了一场乡村的惨酷场景。

《活鬼》嘲讽了旧中国乡村的小孩子娶打媳妇的风俗习惯。

17.蒋光赤代表作品《少年漂泊者》与《短裤党》等。

在中国文学史最早塑造了革命的形象。

18.1922年,台湾就开始出现新文学的小说创作、19.赖和,台湾新文学的奠基者,也是称作“台湾的鲁迅”。

20.叶绍钧,《校长》《前途》《外国旗》《潘先生在难中》,表现了小市民知识分子的自私与猥琐。

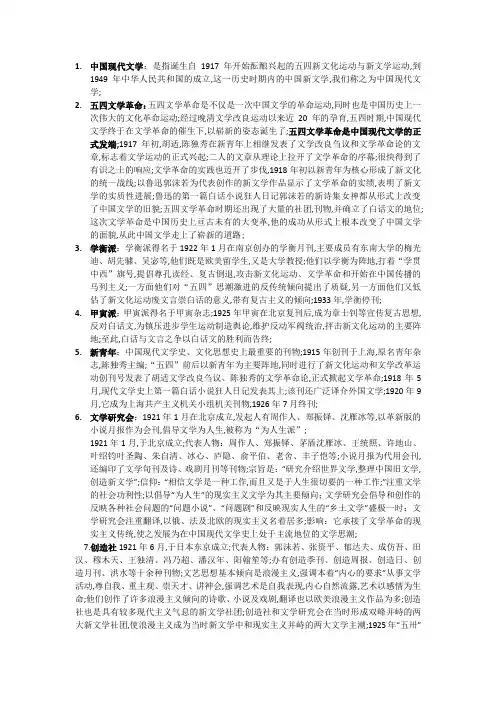

1.中国现代文学:是指诞生自1917年开始酝酿兴起的五四新文化运动与新文学运动,到1949年中华人民共和国的成立,这一历史时期内的中国新文学,我们称之为中国现代文学;2.五四文学革命:五四文学革命是不仅是一次中国文学的革命运动,同时也是中国历史上一次伟大的文化革命运动;经过晚清文学改良运动以来近20年的孕育,五四时期,中国现代文学终于在文学革命的催生下,以崭新的姿态诞生了;五四文学革命是中国现代文学的正式发端;1917年初,胡适,陈独秀在新青年上相继发表了文学改良刍议和文学革命论的文章,标志着文学运动的正式兴起;二人的文章从理论上拉开了文学革命的序幕;很快得到了有识之士的响应;文学革命的实践也迈开了步伐,1918年初以新青年为核心形成了新文化的统一战线;以鲁迅郭沫若为代表创作的新文学作品显示了文学革命的实绩,表明了新文学的实质性进展;鲁迅的第一篇白话小说狂人日记郭沫若的新诗集女神都从形式上改变了中国文学的旧貌;五四文学革命时期还出现了大量的社团,刊物,并确立了白话文的地位;这次文学革命是中国历史上亘古未有的大变革,他的成功从形式上根本改变了中国文学的面貌,从此中国文学走上了崭新的道路;3.学衡派:学衡派得名于1922年1月在南京创办的学衡月刊,主要成员有东南大学的梅光迪、胡先骕、吴宓等,他们既是欧美留学生,又是大学教授;他们以学衡为阵地,打着“学贯中西”旗号,提倡尊孔读经、复古倒退,攻击新文化运动、文学革命和开始在中国传播的马列主义;一方面他们对“五四”思潮激进的反传统倾向提出了质疑,另一方面他们又低估了新文化运动废文言崇白话的意义,带有复古主义的倾向;1933年,学衡停刊;4.甲寅派:甲寅派得名于甲寅杂志;1925年甲寅在北京复刊后,成为章士钊等宣传复古思想,反对白话文,为镇压进步学生运动制造舆论,维护反动军阀统治,抨击新文化运动的主要阵地;至此,白话与文言之争以白话文的胜利而告终;5.新青年:中国现代文学史、文化思想史上最重要的刊物;1915年创刊于上海,原名青年杂志,陈独秀主编;“五四”前后以新青年为主要阵地,同时进行了新文化运动和文学改革运动创刊号发表了胡适文学改良刍议、陈独秀的文学革命论,正式掀起文学革命;1918年5月,现代文学史上第一篇白话小说狂人日记发表其上;该刊还广泛译介外国文学;1920年9月,它成为上海共产主义机关小组机关刊物,1926年7月终刊;6.文学研究会:1921年1月在北京成立,发起人有周作人、郑振铎、沈雁冰等,以革新版的小说月报作为会刊,倡导文学为人生,被称为“为人生派”;1921年1月,于北京成立;代表人物:周作人、郑振铎、茅盾沈雁冰、王统照、许地山、叶绍钧叶圣陶、朱自清、冰心、庐隐、俞平伯、老舍、丰子恺等;小说月报为代用会刊,还编印了文学旬刊及诗、戏剧月刊等刊物;宗旨是:“研究介绍世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”;信仰:“相信文学是一种工作,而且又是于人生很切要的一种工作;”注重文学的社会功利性;以倡导“为人生”的现实主义文学为其主要倾向;文学研究会倡导和创作的反映各种社会问题的“问题小说”、“问题剧”和反映现实人生的“乡土文学”盛极一时;文学研究会注重翻译,以俄、法及北欧的现实主义名着居多;影响:它承接了文学革命的现实主义传统,使之发展为在中国现代文学史上处于主流地位的文学思潮;7.创造社1921年6月,于日本东京成立;代表人物:郭沫若、张资平、郁达夫、成仿吾、田汉、穆木天、王独清、冯乃超、潘汉年、阳翰笙等;办有创造季刊、创造周报、创造日、创造月刊、洪水等十余种刊物;文艺思想基本倾向是浪漫主义,强调本着“内心的要求”从事文学活动,尊自我、重主观、崇天才、讲神会,强调艺术是自我表现,内心自然流露,艺术以感情为生命;他们创作了许多浪漫主义倾向的诗歌、小说及戏剧,翻译也以欧美浪漫主义作品为多;创造社也是具有较多现代主义气息的新文学社团;创造社和文学研究会在当时形成双峰并峙的两大新文学社团,使浪漫主义成为当时新文学中和现实主义并峙的两大文学主潮;1925年“五卅”以后,是创造社后期,郭沫若、成仿吾等主干人物思想变化,提倡革命文学;1928年进而提倡无产阶级革命文学;1929年创造社被国民党查封,成员多数参加了中国左翼作家联盟;8 .“精神胜利法”:是鲁迅小说阿Q正传中阿Q形象所特有的性格特征,它的主要表现是:自欺欺人,自我安慰,总是幻想在精神上战胜对方;最能自尊自大,也最能自轻自贱,豪无人格而言;死要面子,讳疾忌医,从不敢正视自己的弱点;欺善怕恶,欺弱怕强,麻木健忘,糊涂终身;阿Q的“精神胜利法”绝不仅仅是其个人的性格,更是某种病态的民族性格的集中体现;9.问题小说:冰心是最早创作“问题小说”并产生较大影响的作家之一;她于1919年发表了第一篇小说两个家庭,此后接连创作了许多“问题小说”;所谓“问题小说”就是以家庭、妇女、婚恋、劳工、青年等各种社会问题为题材,催人疑问,促人警觉,发人深省的小说作品;冰心“问题小说”,涉及面很广,具有一定的思想深度;代表作有:两个家庭、斯人独憔悴、庄鸿的姊妹、还乡等;女作家庐隐也是“问题小说”的创作者之一;10.“自叙传”抒情小说:中国现代抒情小说的最初体式,作者多集中于创造社;创作风格受19世纪欧洲浪漫主义文学和20世纪初日本“私小说”的影响,主张再现作家自己的生活和心境,暴露个人私生活的灵内冲突以及变态心理,作为向封建旧礼教挑战的艺术手段;作为创作流派,从郁达夫1921年出版的沉沦小说集开始;11.乡土文学20年代,中国现代文坛上出现了一批比较接近农村的年轻作家,他们的创作较多受鲁迅的影响,以农村生活为题材,以农民疾苦为主要内容,形成所谓“乡土文学”;乡土文学是在“为人生”文学主张的影响和发展下出现的;作家们在探求人生真谛,追求理想社会的过程中,关注受压迫最深重的农民问题;对农民的破产,农村妇女悲惨的命运,封建农村的陋习和农民思想的麻木,以及中小地主和小有产者的败落都有深入的表现;代表作家作品有:王任叔的疲惫者;许钦文的疯妇、鼻涕阿二、台静农的天二哥等;12..鸳鸯蝴蝶派指的是清末民初专写才子佳人题材的文学派别;又名礼拜六派因鸳鸯蝴蝶派刊物中以礼拜六影响最大而得名,始于20世纪初,1912—1917年为其繁盛期,直至1949年才基本消失;主要作家有包天笑、徐枕亚、周瘦鹃、李涵秋、李定夷等;主要刊物有礼拜六、小说时报、小说新报、小说大观等;文学主张是把小说作为“游戏”和“消遣”的工具;这一类文学以言情小说为骨干,总体特征是情调和风格偏于世俗、媚俗;代表作品有:徐枕亚玉梨魂、李涵秋广陵潮、包天笑上海春秋等;其主流为言情小说,有坏的支流如黑幕小说等;鸳鸯蝴蝶派小说内容多为才子佳人恋爱婚姻,接触到婚姻制度不合理,但又常囿于礼教;其中好的有一定社会、艺术价值,但也有许多作品以营利为目的而粗制滥造;这一流派在小说形式、技巧方面有承前启后作用;文学研究会对其游戏、消遣的文学观进行过批判;13.语丝文体因语丝社成员创作的共有共同特征的散文而得名;语丝社得名于1924年11月在北京创刊的语丝周刊,由语丝主要馔稿人组成,主要代表人物有周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、孙伏园、俞平伯、刘半农等;语丝发表的主要是散文,在创作上,尽管语丝社同仁的思想和艺术主张不尽一致,但在针砭时弊方面形成了共同的风格:排旧促新,放纵而谈,古今并论,庄谐杂出,简洁明快,不拘一格-这就是“语丝文体”的鲜明特色;最具代表性的散文创作有两大方面:一是以鲁迅为代表的杂文,一是以周作人为代表的小品散文;14.冰心体“冰心体”的散文,是以行云流水似的文字,说心中要说话,倾诉自己的真情,满蕴着温柔,微带着忧愁,显示出清丽的风致;所谓冰心“心中要说的话”,简言之即“爱的哲学”,宣扬自然爱、母爱、儿童爱;15.美文周作人1921年发表美文一文,提倡多写“记述的”、“艺术性”的美文,王统照、胡适等起而应和,冰心、朱自清、郁达夫、俞平伯等进行创作实践,美文作为一种独立的文体的地方遂得以在文学史上确立;16.小诗1921~1924年间,冰心、宗白华等人受泰戈尔飞鸟集、日本俳句的影响开始写作小诗;所谓小诗多是以简短的体式抒写个人即时的感兴,或托物喻理,或借景抒情,且常以哲理入诗,表现作家“零碎的思想”;17.诗歌的“三美”:诗歌的“三美”是由闻一多倡导的,是他对新诗理论做出的贡献;“三美”理论主张诗歌创作要有建筑的美、音乐的美和绘画的美;它是针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的;这一主张奠定了新格律学派的理论基础,对新诗的发展作出了一定的贡献; 18.早期象征诗派“五四”以后出现于文坛,以李金发为代表,多受法国象征主义诗歌的影响,其作品注重自我心灵的艺术表现,强调诗的意象暗示性功能和神秘性,追求所谓“观念联络的奇特”,代表为李金发微雨为幸福而歌食客与凶年等,后期创造社的王独清、穆木天、冯乃超;在诗歌尝试上有积极贡献,但意象表达上有局限,晦涩难懂;19.呐喊:鲁迅1923年结集的第一本小说集,收狂人日记故乡等小说,取名呐喊意指他受新文化运动的鼓舞,“有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”;所以明显地保留着“五四”高潮期奋起呼唤的特色;20.新月社与新月诗派1923年于北京成立;代表人物:胡适、陈源陈西滢、徐志摩、闻一多、梁实秋等;原是一个文化社交团体;1926年4月,徐志摩在晨报上开辟的诗镌为其代表性刊物;和新月社有关的有影响的文学活动,一是新月诗派的活动;二是1928年新月月刊的创办;新月是一个综合性的刊物,文学是其一个方面;徐志摩在新月创刊号上提出“健康与尊严”的原则,梁实秋在新月上发表文学表现人性的理论,反对无产阶级革命文学;左联曾对他们的原则和理论展开论战;新月诗派活动分前后期;1926年,徐志摩、闻一多在晨报副刊上编诗镌周刊,要求创造新诗的新格式新音节,闻一多提出音乐美、绘画美、建筑美的新诗“三美”的格律诗理论主张,闻一多、徐志摩及朱湘、饶孟侃、刘梦苇等等发表新格律诗创作,称为“新月诗派”或“格律诗派”,对新诗发展有积极意义;1931年,徐志摩又创办诗刊,后期有陈梦家等等;是年,陈梦家编新月诗选,收18人的诗,展示了新月诗派阵营及诗作成就;新月派的小说家有沈从文、凌叔华等;21.湖畔诗社1922年3月,成立于杭州,是文学革命后涌现的具有浪漫抒情倾向的新诗团体,主要成员为应修人、潘漠华、冯雪峰、汪静之四人;汪静之、冯雪峰、潘漠华、应修人等出版合集湖畔,同年还出版了汪静之的个人诗集蕙的风;文学史上称这四位诗人为“湖畔诗人”;该诗社以写作爱情诗闻名;被朱自清评为“真正专心致志作情诗”的诗歌团体;内容:爱情诗与自然景物诗都带有历史青春期的特色,清新、美丽;形式:自由诗、浪漫主义手法;天真、开朗的自我抒情主人公形象;22.“湖畔诗人”:指1922年4月以湖畔诗社名义出版的湖畔诗集而得名的一群年轻诗人;他们是汪静之、应修人、潘漠华和冯雪峰等;他们的诗集中表达了“五四”青年的爱情觉醒;。

五四时期的文学介于旧文学向新文学转型期间,虽说不上成熟,但是在散文,诗歌,戏剧各个领域都有显著发展,其中鲁迅,李语堂,郭沫若等人做出了卓越的贡献。

古代文学的终结与现代文学的诞生1915年9月15日。

陈独秀主编的《新青年》创刊,拉开了新文化运动的序幕。

新文化运动史革命先驱们经过了“科学救国”到“政治革命”再到“思想革命”的思想飞跃的结果。

新文化运动以拥护“德先生”和“赛先生”和“打到孔家店”为主要口号,以反对旧道德,提倡新道德,反对旧文学、提倡新文学为主要内容,以革新思想、促进中国现代化为目标,既批判孔教和封建伦理道德,又宣扬资产阶级民主主义的政治主张、介绍自由平等学说和个性解放思想,为1917年文学革命和1919年“五四运动”进行了思想准备,是五四时期中国进步知识分子进行的一场前所未有的批判封建传统的思想启蒙运动。

1917年,《新青年》发表了胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》,标志着文学革命的正式开始。

这是中国文学史上一个重要的历史转折,它宣告了中国古代文学的终结和现代文学的诞生。

文学革命能否取得成功,在于能否创作出体现“新文学”精神的作品。

《女神》、《沉沦》和《阿Q正传》等经典2名著的先后面世,标志着新文学完全战胜了就文学,确立了新文学在中国文学史上的主流地位。

同时,“文学研究会”和“创造社”等许多重要文学社团的相继成立,标志着新文学出现了一个流派蜂起,异彩纷呈的繁荣局面。

散文“五四”散文是20世纪中国散文史上标志性的存在,作为一种显著地有别于传统散文的现代品格,“五四”散文的现代性,既表征为主体精神的开放,自主和独立——作品主题取向的鲜明的个性主义倾向和强烈的批判性,是这种精神的具象,又体现在散文语言的自由化以及与此相关而生成的现代散文的文体形态。

马克思文艺理论对20世纪的中国文坛产生了巨大的影响,“五四”时期的散文亦不可避免受到影响。

从马克思文艺理论的自身存在价值而言,马克思主义文艺理论对人类精神文化产生了巨大影响。

![第二章 “五四”文学革命的发生及初期新文学创作[12页]](https://uimg.taocdn.com/11a8faf1a6c30c2258019ea0.webp)

中国现代文学自学辅导(二)导论、中国现代文学发展历程:第一阶段(1 91 7年一1 927年)中国新文学的开端。

“五四”新文学的诞生,标志着我国文学实现了从封建文学、旧民主主义文学向新民主主义文学的转化。

“个性解放”,“人的解放”是“五四”文学的基本主题。

这一时期的后半段,文学界开始提出创建“革命文学"的口号,要求文学表现阶级意识及其使命的要求。

在文学创作方面,新文学的作家以开放性的眼光接纳世界文学新潮,形成多元探索的风气。

第二阶段(1 927一l 93 7)新文学的成长壮大期。

.弘扬“人的解放的精神,,依然是这一时期文学的主题之一。

其突出的特点是强化了阶级解放和民族解放意识。

由于第二次国内革命战争时期严酷的阶级斗争形势,决定了“人的文学“转向”“阶级文学”,即声势颇壮的无产阶级文学运动和其开展的“左翼文学运动”,涌现了大批文学大家和厚重力作。

文学思潮多元并存和对峙互补,建构文学的多样性。

第三阶段(1 937—1 949)新文学的发展深化期。

这一时期文学处在抗日战争和解放战争两次大规模的战争环境中,中国作家的民族意识空前高涨,表现出空前团结一致。

文学创作的中心主题是“如何把抗战进行到底”。

解放战争时期文学,由于国内阶级矛盾再度激化。

文学在推翻旧中国,迎接新中国的伟大斗争中尽其使命。

这一时期的文学客观上形成了在国统区、解放区两个不同环境中展开。

国统区文学的主流是继承了“三十年代文学的现实主义传统”,高扬“民族、民主”旗帜,用暴露和讽刺为基调,批判黑暗,呼唤光明,发挥文学的战斗作用。

解放区文学以毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》为指针,文学的政治性、阶级性,文学形式的民族化、大众化进一步加强。

特别是《讲话》发表以后,确定了文艺“工农兵方向",为新中国的文艺方针奠定了基础。

第一章、第二章、(见教学辅导(一))第三章、郁达夫与《沉沦》1.《沉沦》及早期小说的特点沉沦》是1921年出版的郁达夫的第一部小说集,也是现代文学史上第一部小说集。

第一编第一个十年(1917--1927)第一章文学思潮与运动(1917-1927)即:第一章五四文学革命的兴起与发展框架:第一章五四文学革命的兴起与发展•第一节文学革命的准备•第二节文学革命的发生•第三节外来文艺的影响•第四节新文学社团与流派•第五节文学思想论争•第六节文学革命的意义第一节文学革命的准备——引言:中国文学现代化的发生•涉及内容:清朝末年、民国初年的文学变革。

•“中国文学现代化的发生”的时间:19世纪末--1917年文学革命前,总计20年的时间,这是中国现代文学现代化的发生期,是中国“五四”文学革命(或现代文学)发生的准备阶段。

•意义:有了这个现代化发生期的基础,才有了“五四”后32年文学在现代化道路上的迅速发展。

一、20世纪初中国社会的情形1、社会变革对文学的促进1)法律对从事文学活动者和报刊繁荣的基本保障。

1908年《钦定宪法大纲》规定了言论、著作、出版等自由,这样文学活动和创办报刊有了法律保障。

2)现代出版业逐步兴盛。

到了清末民初,中国现代出版事业的重心由官办出版业转移到了民营出版业,由此现代出版业具有了大众化、平民化、民主的特征,中国现代出版业的繁盛为现代知识分子提供了理性交往的空间,为文化和文学的普及奠定了传播基础。

3)现代社会分工在文学创作队伍方面率先实现。

随着科举制度的废除,传统知识分子学而优则仕的路子被阻断,社会出现了知识分子为主体的自由撰稿人队伍,出现了职业作家群。

这样知识分子传统地位和角色就发生了转换。

4)大量读者群的培养。

文学平民化、大众化的价值取向,使传统的文学接受主体发生变化,文学成为了民众参与文化的重要工具,在接受与反馈中中国现代文学培养了多样化的读者群。

文学接受队伍扩大。

二、晚清以来的文学观念的变革1中国文学现代化发生期(晚清开始)的观念变革,首先归功于梁启超。

以梁启超为代表的维新派人士,出于启蒙主义宣传的目的,很快注意到西方文学格局的不同,开始为小说和戏剧争取正统的文学地位。

五四文学运动五四前后发生的反对旧文学提倡新文学的文学变革运动,五四新文化运动组成部分陈独秀《新青年》发起胡适《文学改良刍议》“八事”反对闻言分离,主张白话文成“中国文学之正宗”陈独秀《文学革命论》“三大主义“高举文学革命大旗”刘半农、钱玄同响应提倡白话文,反对文言文;提倡新闻学,反对旧文学;大量翻译和介绍外国文学(主要内容)从理论主张到创作实践,从文学内容到语言形式,都是前所未有的革命宣告封建文学终结,掀开无产阶级领导的反帝反封建新文学第一页文学革命中的“双簧戏”1918年钱玄同和刘半农上演的“双簧戏”正式拉开“文学革命”和“封建复古主义”思潮斗争的序幕钱玄同把社会上各种反对意见归纳起来,化名王敬轩写信给《新青年》编者,刘半农写答复信予以批驳两信同时发表,名为《文学革命之反响》,借以扩大文学革命的影响文学革命“八事”1917年胡适《文学改良刍议》文学改良主张一曰,须言之有物二曰,不摹仿古人三曰,须讲求文法四曰,不作无病之呻吟五曰,务去滥调套语六曰,不用典七曰,不讲对仗八曰,不避俗字俗语鲜明提出反对文言文提倡白话文主张,文学革命主要内容之一,理论奠基作用三大主义陈独秀《文学革命论》新文学革命主张推到雕琢阿谀的贵族文学,建设平易抒情的国名文学推到陈腐铺张的古典文学,建设新鲜立的写实文学推到迂回艰涩的山林文学,建设明了通俗的社会文学以批判旧文学,弘扬新文学的态势构建的价值取向,反映陈独秀认同西方近代文化,批判中国传统文化,建设新文学观的构建思路白话文学五四文学革命提倡和创立的新文学1917 胡适《文学改良刍议》首倡白话文,主张以白话文取代文言文,作为正宗的文学语陈独秀《文学革命论》提出三大主义,进一步涉及文学内容的变革1918 胡适《历史的文学观念论》《建设的文学革命论》论证必然性鲁迅《渡河与引路》倘若思想照旧,便乃然换牌不换货,强调必然性五四文学革命最早出现的白话文学是《新青年》上发表的白话诗,散文和小品文显示其威力,证明“旧文学之自认为特长者,白话文学也并非做不到”,白话文学最终成中国文学的主体人的文学五四文学革命关于文学内容改革的主张1918 周作人《人的文学》最早提出并系统阐述,反对“非人的文学”是合乎人性的人的灵肉一致的生活为目的的文学主张是以人道主义为本,对人生诸问题,加以记录和研究的文字第一,新文学应以人道主义思想为核心,第二,反对束缚人性的封建文学(涵盖内容)用“个人主义的人间本位主义”诠释人道主义,没超出资产阶级思想范畴,但反对旧道德,反对桎梏人性发展的封建内容有进步意义平民文学五四文学革命建设新文学的主张1919年周作人《平明文学》正式提出“平民文学口号”相对贵族文学而言,表现普通人的普遍与真挚感情的文学以一律平等的人的道德代替愚忠愚孝的封建道德,以社会普通男女的悲欢离合代替帝王将相、才子佳人的你争我夺与风流韵事以真为主,美即在其中(人生艺术派的主张)问题与主义之争现代文学运动文学论争1919 胡适《多研究点问题,少谈些主义》反对马克思主义传播,宣传主义是“鹦鹉和留声机都能做到的事”“是没什么用处的”“是很危险的”,鼓吹主义改良观提出要多研究具体问题李大钊《再论问题与主义》理论与实践结合上阐明主义与问题关系,研究实际问题与宣传主义不能分离,宣传主义社会多数人掌握以解决社会问题,依靠唯物史观经济问题要根本解决是马克思主义和实验主义的论证,关系到新文化运动和文学革命的指导思想和发展方向问题“为人生”文学五四文学革命后文学思潮文学研究会提出和高扬的文学旗帜反对封建文学,游戏文学和所谓的纯艺术的文学,认为文学应该反映社会现象,表现比讨论人生的一般问题现实主义(创作方法)描写现实社会里被侮辱者被损害者,表现人类抽象的美、爱、真,唱出迷惘人生哀歌(美学风格)随革命形势发展,作家分化“为艺术”文学五四文学革命后文学思潮20世纪20年代初,社团受19世纪法国戈蒂埃“为艺术而艺术”影响,提出“为艺术为艺术”的文学,以此为思想武器向“文以载道”的封建文学进攻,带强烈反帝反封建色彩创造社、浅草社、弥洒社都张扬“为艺术而艺术”旗帜;新月社也有“为艺术而艺术”的唯美主义倾向20世纪20年代末,衰微整理国故运动1919年国故社《国故月刊》,新潮社成员响应1923年胡适《国学季刊》正式发动“整理国故运动”,对“整理国故运动”原则、指导思想、方法等从理论到实践作详细阐释在文学界引起论争,以是否赞成整理国故为标志分为赞成派和反对派,赞成派因出发点与目的不同,分成整理派和追摹派整理派主张具有理论价值,五四思想解放浪潮及成果提供重新认识文化遗产的新社会、文化背景,新手段;推动新文学建设的目的赋予积极精神动力,举动具有强烈现代倾向语丝文体因语丝社成员创作具有的共同特征的散文而得名1924年北京《语丝》周刊主要发表散文周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、刘半、孙伏园、俞平伯(代表)排旧促新,放纵而谈,古今并论,庄谐杂出,简洁明快,不拘一格(针砭时弊风格)泼辣幽默、讽刺强烈(语言风格)鲁迅为代表的杂文,周作人为代表的小品文(代表性散文)问题小说为提出某种社会问题而创作的小说五四时期开始出现的文学现象以民主主义和社会主义思潮为背景,形成文学必须接触现实人生问题的启蒙主义主张俄国、东欧、北欧文学特别是易卜生密切关心社会现实的进步倾向影响并促进中国问题小说兴盛初期,有以“美”和“爱”作为解决问题的钥匙,大部分不提供答案,即“只问病源,不开药方”,“不开药方”本生是问题小说特点之一五四时期流行,反映知识青年觉醒,是启蒙运动的需要和结果,体现作家关心现实的优良传统冰心最早创作问题小说,并产生较大影响《两个家庭》《斯人独憔悴》《庄鸿的姊妹》《还乡》庐隐也是问题小说创作者之一乡土小说20世纪20年代初中期,寓居北京上海的作家,以熟悉的故乡风土人情为题材,旨在揭示宗法制度乡镇生活的愚昧、落后,借以抒发乡愁的小说冯文炳(废名)、王鲁彦、台静农、彭家煌、许杰是新文学小说对五四小说过于西方化的反拨,是新文学在革命后着手建设的象征,反映新文学现实主义追求直接受鲁迅影响,有意识模仿鲁迅,师承鲁迅小说的批判国民性特点,较少造作克服概念化,面貌质朴和真实王任叔《疲惫者》、许钦文《疯妇》《鼻涕阿二》、台静农《天二哥》(代表作)“自叙传”小说20世纪20年代小说潮流作品中有一个抒情主人公的自我形象,不着意通过人物性格刻画,以某种思想意识教化读者,而是直接抒发主人公强烈感情,打动读者,侧重作家的自我暴露,以及个人私生活和心理描写接纳日本“私小说”和其他外国小说影响而形成郭沫若称其为“主情主义”是中国现代小说史上全新样式,是对传统小说观念的新发展作为创作潮流是从1921年郁达夫的《沉沦》小说集开始美文文学性散文周作人 1921年《美文》提倡“记述的,艺术性”的美文王统照、胡适响应冰心、朱自清、郁达夫、俞平伯创作实践作为独立的文体地位在文学史上确立冰心体散文以行云流水的文字,说心中要说的话,倾诉自己的真情,满蕴着温柔,微带着忧愁,风致清丽,“爱得哲学”,宣扬自然爱、母爱、儿童爱(内容)有对下层人民的同情,探索人生的惆怅,有对祖国、故乡、家人、大海的眷念,有基督教义和泰戈尔哲学将文言文、白话文和西文调和成典雅、凝练、明丽的文学语言(语言)话剧戏剧形式之一,源于古希腊悲剧和戏剧20世纪初传入中国,成新剧1907年组建东京春柳社,上海春阳社和1909年组建天津南开学校剧团分别借鉴引进1910年后称文明戏多用幕表制,只有剧情大纲,演员即兴表演1928年戏剧家洪深提议改名为话剧,意在与中国戏曲、歌曲、舞剧、哑剧区别综合文学、表演、音乐、美术、舞蹈等艺术成分,以台词(对话、独白、旁白)和形体作为基本手段诗歌的“三美”文学创作的主张闻一多提倡,新诗理论作出的贡献诗歌创作要有建筑美、音乐美和绘画美,针对新诗形式过分散体化提出,奠定新格律学派的理论基础,对新诗发展作贡献精神胜利法鲁迅小说《阿Q正传》阿Q形象特有性格特征自欺欺人,自我安慰,幻想在精神上战胜对方;自尊自大,自轻自贱,毫无人格可言;死要面子,讳疾忌医,不敢正视自己弱点;欺善怕恶,欺软怕硬,麻木健忘,终生糊涂(主要表现)精神胜利法不仅是个人性格,更是病态民族性格的集中表现零余者郁达夫陛下文学性形象小说突出表现五四青年对个性解放的追求,被生活挤出轨道的“零余者”的哀怨《沉沦》和《南迁》的“他”,《银灰色的死》的“伊人”,心中交织着个人积郁和民族积郁,更感自身孤凄悲凉,强烈追求个性解放,表现病态心理在茫茫人海,为自身茕茕孑立,几乎被世人遗忘的境遇痛苦,为自己只是“零余者”落泪叹息,但没有减退追求理想生活的热情,纤敏柔弱的气质赋予形象深厚的感情色彩礼拜六派国民初年通俗文学流派鸳鸯蝴蝶派的余波《礼拜六》周刊为主要阵地而得名,宣扬游戏的、消遣的趣味主义文学周瘦鹃、王春根(代表)国粹派五四时期反对新文化运动的复古派1919年林纾发表公开信和文章反对白话文,维护文言文,发表小说《荆生》《妖梦》影射攻击新文化运动和文学革命的倡导者,妄图借用武力和鬼神摧残新文化运动文学研究会中国现代文学史上成立最早的新闻学团体1912年北京郑振铎、沈雁冰、周作人、许地山、王统照、叶绍钧等12人发起为人生(文学主张)写实主义(创作方法)《小说月报》《文学周报》《诗》(主办刊物)翻译和介绍外国文学,尤其是俄国和被压迫民族文学,团结和培养大批作家,对封建复古派和鸳鸯蝴蝶派进行斗争,积极推动新闻学发展设有分会,发行过机关报,无严密组织,会员后来逐渐分化1932年《小说月报》停刊,文学研究会解散茅盾《蚀》三部曲、叶圣陶《倪焕之》、许地山《缀网劳蛛》、冰心《超人》(主要文学成就)以现实主义的细密描绘,深入剖析,显示现实主义特色创造社中国现代文学史上著名的新闻学团体1921年日本留学生郭沫若、郁达夫、成仿吾、张资平、田汉、郑伯奇日本东京前期尊重艺术,表现自我,破坏冷酷现实,反对“浅薄的功利主义”,追求文学的“全”“美”,倡导浪漫主义文学较少客观冷静描绘,涂抹浓重主观抒情色彩,具有强烈反帝反封建精神郭沫若诗集《前茅》、郁达夫《茑萝行》《春风沉醉的晚上》都以浓重主观抒情色彩、鲜明浪漫主义倾向成为代表作1925年后,在革命形势影响下,提出“革命文学”口号,从表现自我转向表现人民大众,宣传马克思主义文艺理论作重要贡献1922年起,出版《创造季刊》《创造周报》《创造日》《创造月刊》《洪水》《文化批判》等刊物,出版《创造丛书》60余种1929年被国民政府查封,活动结束湖畔派中国现代文学团体1922年浙江杭州没固定章程友爱结合冯雪峰、应修人、潘谟华、汪静之、魏金之、谢旦如(澹如)、楼建南(适夷)(主要成员)浪漫抒情倾向,以“真正专心致志做情诗”为特色,短小清新情势为主五四个性解放影响下,勇于创造情诗,摔着坦诚,无世俗顾忌,少艺术雕琢,以青春期青年诗人的热情和真挚,体现五四精神,以及现代新诗的勃勃生机汪应潘修《湖畔》汪应潘修《春的歌舞》汪静之《蕙的风》《寂寞的国》《支那二月》两期文学月刊1925年“五卅运动”后解体新月派中国新文学派别前身是1923年北京成立的新月社,资产阶级知识分子散漫团体不是单纯的文学流派,而是涉及政治、思想、学术、文艺多种领域的派别新月大系统中小系统胡适、徐志摩、闻一多、陈西滢、梁实秋(主要成员)欧美留学生1926年,徐志摩、闻一多《晨报副刊》发表《诗携》新格律是创作,提高新是艺术性和新实行是探索性有积极意义1928年,创办《新月》月刊,提出“健康”“尊严”的文学原则徐志摩、闻一多(代表)虽然有“为艺术而艺术”倾向,对新格律诗的探讨,尤其是闻一多“三美”主张成为格律诗派的理论纲领,推动中国新诗发展胡适、梁实秋(代表)梁实秋以新月派“文艺理论家”自居,宣传人性论,反对无产阶级革命文学松散、政见各异、文学主张不同的团体1931年,徐志摩飞机失事,成员脱离1933年,退出文坛学衡派五四时期反对新文化运动的复古派1922年吴宓在南京创办《学衡》月刊而得名胡先、梅光迪(主要成员)欧美留学南归的南京大学教授,以“学贯中西”“博通古今”标榜艺术的模仿和艺术的创造(文学理论及基本范畴),张扬文学复古必然性和必要性自称以“昌明国粹,融化新知”为宗旨,实际上竭力攻击新文化运动,反对文言合一,嘲笑文学革命者“浅陋”“学外国本领,保存中国旧习”的洋装复古派,受鲁迅为代表的新闻学阵营批判1933年停刊语丝社中国现代文学团体因《语丝》周刊得名,没明确组织机构,一般指刊物编辑者和主要撰稿人1924年北京创刊孙伏园、周作人先后主编鲁迅、周作人、刘半农、钱玄同、林语堂(主要撰稿人)以鲁迅为代表,反封建思想,反击复古逆流斗争,围绕北京女师大风潮,“三一八”惨案,抨击北洋军阀统治,揭穿“正人君子”帮闲面目斗争,及文学革命讨论中,起积极作用,但立场、思想倾向各有不同任意言谈,斥旧促新(思想内容)艺术性短论,随笔(艺术主要形式)泼辣幽默,讽刺强烈鲁迅为代表的尖锐泼辣的杂文,周作人、林语堂为代表的幽雅的小品文(散文创作)甲寅派五四时期反对新文化运动的封建复古流派因《甲寅》周刊得名 1914年创于东京,10期后停刊,1925年章士钊北京复刊,改名为《甲寅周刊》,发表《评新文化运动》《评新文学运动》等文章,1927年停刊维护封建性教育,压迫学生运动,提倡尊孔读经,美化文言,非难白话,攻击新文化运动强行禁止学生用白话文和污蔑革命群众爱国运动的行径受到鲁迅、郁达夫、成仿吾等批判现代评论派20世纪20年代政治文化派别1924年北京创刊,由《太平洋》《创造周刊》合并而成因《现代评论》周刊而得名钱端升、王世杰、杨肇、郁达夫、胡适、陈西滢、丁西林、沈从文(主要成员)具有自由主义色彩,是资产阶级代言人,曾发表反帝反封、倾向进步的文章和创作,为发展和繁荣新文学做贡献,也发表为帝国主义、北洋军阀、国民政府辩护、指责进步青年和革命群众的爱国行动文章,鲁迅等对此作揭露和批判陈西滢(文学理论代表)未名社现代文学团体1925年北京鲁迅发起鲁迅、韦素园、韦丛芜、李霁野、台静农、曹靖华(成员),后来王菁士、李何林参加过“未名”是“还未想定名目”的意思鲁迅为北京北新书局编辑专收译文的《未名丛刊》,遂以“未名”为社名,丛刊改为该社发行,后又编辑出版《未名新集》,专收社员创作活动以译介外国文学为主,兼文学创作,翻译以俄国、北欧、英国文学居多,又努力介绍苏联文学1928年被国民政府以“共产党机关”罪名查封1931年因经济困难和思想分歧有结束之议,鲁迅退出1933年在京沪报纸宣称“将未名社及未名社出版部名义取消”台静农《地之子》是未名社小说创作的重要收获,也是乡土文学成功之作莽原社中国现代文学史上新闻学团体1925年北京因出版《莽原》周刊而得名鲁迅、韦素园、韦丛芜、高长虹、向培良、尚钺,黄鹏基(主要成员)开始有鲁迅主编,提倡“撕毁旧社会的假面”,注重文明批判和社会批判率性而论,凭心立论,忠于现世,望彼将来(宗旨)1926年后改为半月刊,1927年停刊,社团活动停止沉钟社中国现代文学史上新文学团体前身是1922年成立于上海的浅草社,1925年,浅草社解体,同年秋,陈炜谟、陈翔鹤、冯至、杨晦在北京成立沉钟社,出版《沉钟》杂志,后改为半月刊重视文学创作并积极从事创作(创办宗旨)忠于艺术(倾向)为艺术,坚定地执著创作(倾向)创作特色(文坛的成绩和影响)冯至诗歌创作更有影响,《昨日之歌》《北游及其他》《十四行诗》(代表作)象征派(象征诗派)20世纪20年代中期,李金发为代表的诗歌流表现派王独清、穆木天、冯乃超、戴望舒(主要成员)深受法国象征主义诗论和英国王德尔唯美主义思想影响,认为“美藏在想象中,象征中”,要在大自然中寻求内在情感的象征物和契合点,以实现“灵魂深处与之和谐”反映在创作上是重主观想象而轻客观描写,重表现自我而轻现实再现,重意象启发而轻明白晓畅,用象征手法暗示作品主题,表达诗人隐蔽的思想情绪和抽象人生哲理注重自我心灵的艺术表现,强调意向暗示性功能和神秘性,追求“观念联络的奇特”李金发《微雨》《食客与凶年》《为幸福而歌》王独清《圣母像前》穆木天《旅新》冯乃超《红灯纱》(代表作)普罗诗派五四新诗中歌颂革命流派因“普罗塔利亚文学”而得名歌颂十月革命,歌颂中国革命,把中国反帝反封建革命和无产阶级革命理想结合(重要主题)1924年出现的春雷社(专门文学团体)蒋光慈(代表)《新青年》中国现代文学史、文化思想史上重要刊物1925年上海创刊,陈独秀主编,群益书社发行,初名《青年杂志》,后名为《新青年》五五四前后主要阵地,宣传科学民主,发起批孔运动和文学革命,新新文化运动倡导者胡适《文学改良刍》陈独秀《文学革命论》正式掀起文学革命1918年现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》1920年成为上海共产主义机关刊物1926年终刊《文学改良刍议》文学论文1917年胡适发表于《新青年》提出改革旧文学的“八事”是从作者的“历史的文学观念”即文学进化论出发而提出白话文学主张从内容和形式提倡文学改良,主要偏重形式特别是文字工具改革方向,强调文字体裁应冲破旧形式束缚,以以白话文取代文言文对文学内容提出“须言之有物”,充满“真挚之情感”,“惟实写今日社会之情状”主张作者观点存在局限,但斗争锋芒直接对整个封建旧文学,其白话文主张适应五四时期对新文学历史要求,对反对就文学思想,提倡新文学新思想具进步意义揭开文学革命序幕,在中国现代文学史上占有重要地位《文学革命论》文学论文1917年陈独秀发表于《新青年》,文学革命发难时期影响最大的文章,文学革命的纲领认为文学革命具有重大社会意义,是开发文明,改造国民性,革新政治的利器,指出文学革命历史必然性批判封建文学传统观念,指斥封建文人崇拜的“明之前后七子及八家文派之归方刘姚”为“十八妖魔”提出文学革命的三大主义,要求新文学以欧洲19世纪资产阶级“写实主义”文学为楷模,“赤裸裸地抒情写世”,把改革文学内容放在文学革命首位表示“改良中国文学,当以白话文为正宗,其是非甚明,必不容反对者有讨论之余地,必以吾辈所主张者为绝对之是,而不容他人匡正也”《阿Q正传》中篇小说鲁迅 1921年—1922年,最初发表于北京《晨报副刊》,后收入小说集《呐喊》以辛亥革命前后闭塞农村小镇末庄为背景,塑造阿Q这身心受到严重伤害的落后农民典型他无家无地无固定职业,以出卖劳力为生,备受残酷压迫与剥削,不能正视自己的悲惨地位,以“精神胜利法”进行自我陶醉盲目自大到自轻自贱是半封建半殖民地社会环境里德典型性格阶级地位决定他欢迎革命,但不了解革命,认识糊涂,精神麻木,结果被封建地主枪毙示众鲁迅以“揭出病苦,引起疗救”为目的,遵循现实主义原则,通过艺术描绘,指出:即便是阿Q这样不觉悟的农民,也真心向往革命,身上始终潜藏着革命的可能性农民是中国革命的重要力量,启示农民觉悟是极其重要问题作品有深刻思想意义和精湛艺术技巧,受很高评价,被译成40多种文字《呐喊》短篇小说集1923年鲁迅北京新潮出版社,收集1918年—1922年作品,共14篇《狂人日记》《孔乙己》《阿Q正传》等(收录作品)显示鲁迅对传统文学和外来文学的有机结合,成功塑造一系列典型形象,具独特民族风格和民族特色,代表鲁迅文学创作最高成就深刻批判封建制度,封建礼教吃人本质,揭露封建卫道者虚伪对农民问题、妇女问题、知识分子问题以及民主革命出路问题和反封建反传统等问题进行概括和剖析它的出版改编文学革命初期只有理论建树而创作不丰局面,显示新文学实绩,代表新文学发展方向《彷徨》短篇小说集1926年鲁迅北京新书局收集小说11篇《祝福》《孤独者》《伤逝》等(收录作品)继续对农民不幸遭遇、妇女悲惨地位以及知识分子命运与前途给予关注,对封建传统尤其封建思想意识进行更为透彻揭露和批判,塑造具有永久魅力艺术形象:祥林嫂、四铭、君子、魏连、涓生与《呐喊》相比,艺术上更成熟,丰满而洗练,隽永而舒展,诙谐而峭拔,达到炉火纯青境地《尝试集》中国现代文学史上第一部新诗集1920年胡适反对封建主义,歌颂资产阶级革命,表现争取民主自由和个性解放要求(基本内容)在“诗体大解放”等方面做积极尝试,是对旧体诗词改造的基础上形成的自由体诗,全部用白话创作,为中国现代新诗建立和发展迈出第一步,初步建立白话诗地位《繁星》《春水》诗集冰心作者从“爱的哲学”出发,追求生活的真和美,歌颂大自然、母爱、童心,探索人生真谛,主要价值在艺术形式上抒写点滴感想,零碎闪念,片段回忆,诗的触角伸向生活、思想、情感的角落,对扩大是的题材领域具有意义《女神》现代诗集1921年出版郭沫若 1916年—1921年56首新诗五四前诗表现对民族苦难的忧伤和心中愤疾,格调哀婉低沉五四后诗爱国主义为中心主题,诗风雄浑豪放表现对旧社会彻底地叛道精神,对未来充满殷切希望(内容)奔腾想象,急骤旋律,宏伟气势,瑰丽色彩,英雄主义基调和自由(浪漫主义特色)为新诗开拓新天地,成为中国新诗走向成熟的纪念碑式作品《晨安》《匪徒颂》《炉中灰》《凤凰涅槃》《地球,我的母亲》(代表作)《死水》。