五四文学革命

- 格式:ppt

- 大小:8.47 MB

- 文档页数:66

五四文学革命的主要内容

首先,五四文学革命是一场思想解放的革命。

在五四运动的影

响下,中国的文学思潮发生了巨大的变革。

传统的封建思想被挑战,新思潮、新思想迅速涌现,文学家们开始积极探索现代文学的发展

方向,提倡新的审美观念和文学理念,为中国文学的发展奠定了基础。

其次,五四文学革命还表现为文学形式的创新。

在五四运动后,中国文学开始出现了大量新的文学形式,如白话文、新诗、新小说等。

这些新的文学形式不仅打破了传统文学的束缚,还更好地适应

了现代社会的需要,为中国文学的发展注入了新的活力。

此外,五四文学革命还在文学人物的塑造方面取得了重大突破。

五四运动后,文学家们开始塑造一批新的文学人物形象,这些人物

形象不再是传统意义上的圣贤、英雄,而是更加真实、饱满、具有

现代意义的人物形象,他们的形象更加符合现代社会的需要,也更

加贴近现实生活。

最后,五四文学革命还导致了文学作品主题的转变。

五四运动后,中国文学作品的主题逐渐从传统的封建题材转向现代社会生活

的题材,作品中开始关注社会现实、人民生活、国家命运等现实问题,这些作品主题的转变为中国文学的发展开辟了新的道路。

总之,五四文学革命是中国现代文学史上的重要事件,它不仅

标志着中国文学由封建传统向现代文学的转变,也为中国文学的发

展注入了新的活力。

五四文学革命的主要内容包括文学思潮的变革、文学形式的创新、文学人物的塑造和文学作品的主题转变,这些内

容对中国文学的发展产生了深远的影响,也为中国文学的现代化奠

定了坚实的基础。

五四文学革命的兴起与发展五四运动是中国现代史上具有重要历史意义的一次大规模革命性运动,也是中国百年来最有影响力的青年运动之一。

作为五四运动的重要组成部分,五四文学革命对中国文学和文化产生了深远的影响。

本文将从五四文学革命的兴起和发展两个方面进行探讨。

一、五四文学革命的兴起1. 社会背景五四运动爆发之前,中国正处于民族危机和国家危亡之中。

旧的封建社会秩序逐渐崩溃,传统文化形态受到冲击,西方列强的侵略和压迫使得中国人民急需寻求改变现状的出路。

2. 文学革命的理论基础五四文学革命的兴起得益于新文化运动的思潮影响。

新文化运动倡导“实事求是”、“民主与科学”,提倡人本主义和民族解放。

这些思潮对新兴的文学运动起到了推动作用,激发了一大批文学青年的文艺创作热情。

3. 文艺团体的建立五四文学革命的兴起离不开文艺团体的积极参与。

一批有识之士秉持着“文学革命”、“文艺解放”的思想,纷纷组建文学研究会、文学社团等组织,推动了文学革命的发展。

二、五四文学革命的发展1. 文学创新的突破五四文学革命的发展表现在文学创新的突破上。

革命前的中国文学陷入了保守和僵化的局面,而五四文学革命打破了传统文学的束缚,开始追求个性、自由和现实主义,注重以人为本的表达方式,提倡真实、生活化的创作。

2. 文学理论的革新五四文学革命的发展还推动了中国文学理论的革新。

五四文学革命之前,中国文学理论主要受传统文化的影响,缺乏独立思考和创新。

五四文学革命时期,文学理论经历了一系列革新与探索,提出了一些新的文学观念和表达方式,如白话文运动、现实主义等。

3. 文学思潮的多元化五四文学革命的发展使得中国文学思潮呈现出多元化的特点。

由于五四文学革命的推动,不同文艺团体和作家们开始以不同的理论观点创作文学作品,出现了不同的文学流派和风格,如新小说、新诗、新戏剧等,同时也推动了中国文学的多元发展。

结论:五四文学革命的兴起与发展对于中国文学和文化都产生了重大的影响。

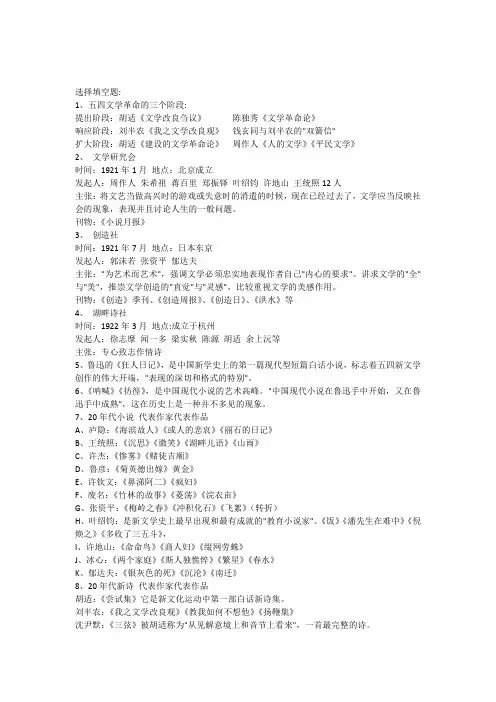

选择填空题:1、五四文学革命的三个阶段:提出阶段:胡适《文学改良刍议》陈独秀《文学革命论》响应阶段:刘半农《我之文学改良观》钱玄同与刘半农的"双簧信"扩大阶段:胡适《建设的文学革命论》周作人《人的文学》《平民文学》2、文学研究会时间:1921年1月地点:北京成立发起人:周作人朱希祖蒋百里郑振铎叶绍钧许地山王统照12人主张:将文艺当做高兴时的游戏或失意时的消遣的时候,现在已经过去了,文学应当反映社会的现象,表现并且讨论人生的一般问题。

刊物:《小说月报》3、创造社时间:1921年7月地点:日本东京发起人:郭沫若张资平郁达夫主张:"为艺术而艺术",强调文学必须忠实地表现作者自己"内心的要求"。

讲求文学的"全"与"美",推崇文学创造的"直觉"与"灵感",比较重视文学的美感作用。

刊物:《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》、《洪水》等4、湖畔诗社时间:1922年3月地点:成立于杭州发起人:徐志摩闻一多梁实秋陈源胡适余上沅等主张:专心致志作情诗5、鲁迅的《狂人日记》,是中国新学史上的第一篇现代型短篇白话小说,标志着五四新文学创作的伟大开端,"表现的深切和格式的特别"。

6、《呐喊》《彷徨》,是中国现代小说的艺术高峰。

"中国现代小说在鲁迅手中开始,又在鲁迅手中成熟",这在历史上是一种并不多见的现象。

7、20年代小说代表作家代表作品A、庐隐:《海滨故人》《或人的悲哀》《丽石的日记》B、王统照:《沉思》《微笑》《湖畔儿语》《山雨》C、许杰:《惨雾》《赌徒吉顺》D、鲁彦:《菊英德出嫁》黄金》E、许钦文:《鼻涕阿二》《疯妇》F、废名:《竹林的故事》《菱荡》《浣衣亩》G、张资平:《梅岭之春》《冲积化石》《飞絮》(转折)H、叶绍钧:是新文学史上最早出现和最有成就的"教育小说家"。

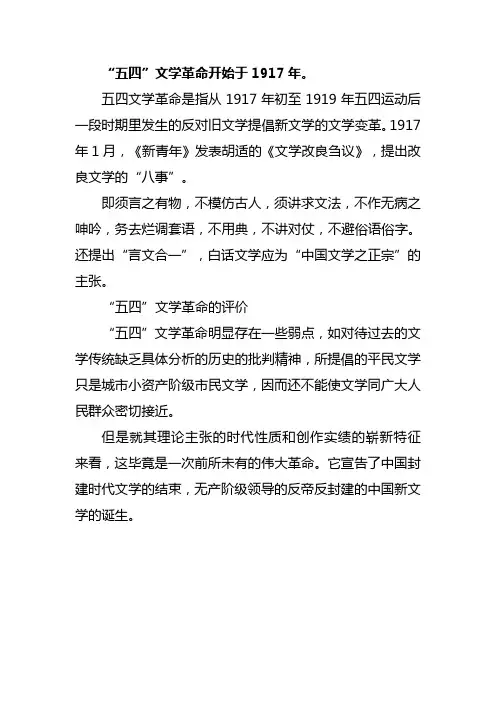

“五四”文学革命开始于1917年。

五四文学革命是指从1917年初至1919年五四运动后一段时期里发生的反对旧文学提倡新文学的文学变革。

1917年1月,《新青年》发表胡适的《文学改良刍议》,提出改良文学的“八事”。

即须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去烂调套语,不用典,不讲对仗,不避俗语俗字。

还提出“言文合一”,白话文学应为“中国文学之正宗”的主张。

“五四”文学革命的评价

“五四”文学革命明显存在一些弱点,如对待过去的文学传统缺乏具体分析的历史的批判精神,所提倡的平民文学只是城市小资产阶级市民文学,因而还不能使文学同广大人民群众密切接近。

但是就其理论主张的时代性质和创作实绩的崭新特征来看,这毕竟是一次前所未有的伟大革命。

它宣告了中国封建时代文学的结束,无产阶级领导的反帝反封建的中国新文学的诞生。

五四文学革命名词解释

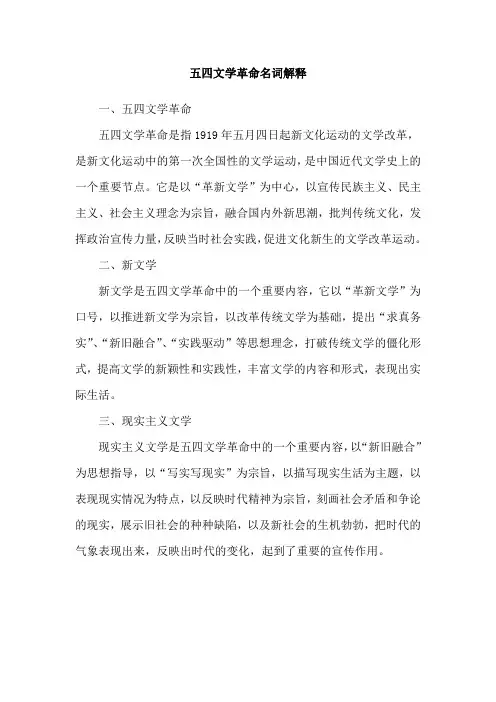

一、五四文学革命

五四文学革命是指1919年五月四日起新文化运动的文学改革,是新文化运动中的第一次全国性的文学运动,是中国近代文学史上的一个重要节点。

它是以“革新文学”为中心,以宣传民族主义、民主主义、社会主义理念为宗旨,融合国内外新思潮,批判传统文化,发挥政治宣传力量,反映当时社会实践,促进文化新生的文学改革运动。

二、新文学

新文学是五四文学革命中的一个重要内容,它以“革新文学”为口号,以推进新文学为宗旨,以改革传统文学为基础,提出“求真务实”、“新旧融合”、“实践驱动”等思想理念,打破传统文学的僵化形式,提高文学的新颖性和实践性,丰富文学的内容和形式,表现出实际生活。

三、现实主义文学

现实主义文学是五四文学革命中的一个重要内容,以“新旧融合”为思想指导,以“写实写现实”为宗旨,以描写现实生活为主题,以表现现实情况为特点,以反映时代精神为宗旨,刻画社会矛盾和争论的现实,展示旧社会的种种缺陷,以及新社会的生机勃勃,把时代的气象表现出来,反映出时代的变化,起到了重要的宣传作用。

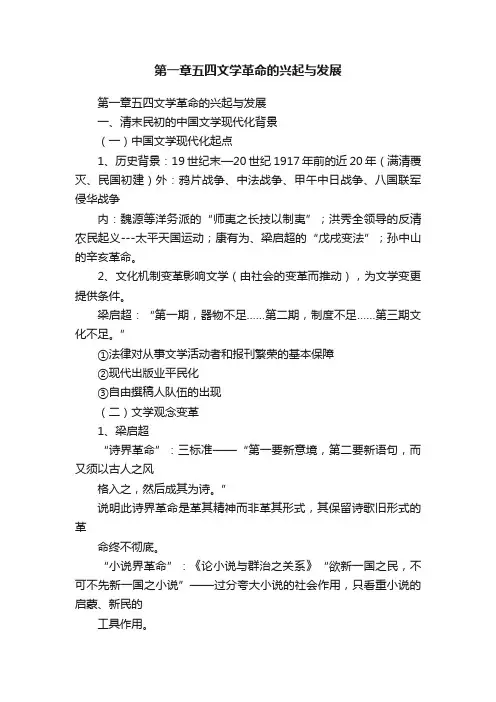

第一章五四文学革命的兴起与发展第一章五四文学革命的兴起与发展一、清末民初的中国文学现代化背景(一)中国文学现代化起点1、历史背景:19世纪末—20世纪1917年前的近20年(满清覆灭、民国初建)外:鸦片战争、中法战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争内:魏源等洋务派的“师夷之长技以制夷”;洪秀全领导的反清农民起义---太平天国运动;康有为、梁启超的“戊戌变法”;孙中山的辛亥革命。

2、文化机制变革影响文学(由社会的变革而推动),为文学变更提供条件。

梁启超:“第一期,器物不足……第二期,制度不足……第三期文化不足。

”①法律对从事文学活动者和报刊繁荣的基本保障②现代出版业平民化③自由撰稿人队伍的出现(二)文学观念变革1、梁启超“诗界革命”:三标准——“第一要新意境,第二要新语句,而又须以古人之风格入之,然后成其为诗。

”说明此诗界革命是革其精神而非革其形式,其保留诗歌旧形式的革命终不彻底。

“小说界革命”:《论小说与群治之关系》“欲新一国之民,不可不先新一国之小说”——过分夸大小说的社会作用,只看重小说的启蒙、新民的工具作用。

“文界革命”:成就最大“新文体”(政论文章):借鉴日本和“欧西”的思想内容与语言形式,文字介于文言白话之间,“平易畅达,时杂以俚语韵语及外国语法”,具有很强鼓动力,宣扬其思想言论。

有意用于破桐城古文义法。

2、黄遵宪——于诗界革命走得更远,白话文运动的先导者“言文合一”,“我手写我口”——主张用俗话作诗“古人未有之物,未辟之境”——主张用新思想和新材料3、王国维他没有梁任公提倡革命的煽动力,却具有真正的文学新品质。

引入叔本华和康德的哲学思想进入文学的精神世界,较之同时代人由进化论进入文学,更迫近文学本体。

在文学观念上,将文学从“文以载道”中解放出来,成为独立的存在,则具有极为重大的意义。

4、周氏兄弟《摩罗诗力说》、《论文章之意义暨其使命因及中国近时论文之失》“文章者,国民精神之所寄也”:蕴含后来中国现代文学“重铸民族灵魂”的思想。

五四文学革命的基本内容五四文字革命是中国近代史上最重要的政治、文化和社会革命之一,它是一场把中国由封建社会转变为现代社会的革命,也是中国近现代文学发展史上重要的里程碑。

五四文字革命以“爱国、振兴、民主、科学”四大原则为宗旨,追求民主、科学、自由、平等、公正、友善等价值,以实现中国人民进步和国家富强为目标,引领中国政治、文学、文化、思维、生活以及其他各个方面的发展思想。

具体来说,五四文字革命的核心内容主要有以下几点:一、推行新三民主义的政治理论五四文字革命核心思想是推行新三民主义政治理论,该理论强调民主、科学、爱国、实践,主张实行议会制,推翻封建社会,建设社会主义社会,充实普及民主政治。

二、提出新文化运动的理论五四文字革命提出了新文化运动的理论,鼓励中国人民搞自由的思想,推翻封建拘束的文化,把科学、民主和平等的文化普及到社会的各个层面。

五四文字革命发动的新文化运动不仅受到当时的中国人的普遍欢迎,也开始影响到世界其他国家的文化发展。

三、推进社会进步的理论五四文字革命传播科学进步的理论,主张关注科学技术在发展经济、改善人民生活方面的重要作用,反对宗教迷信和落后的思想,推动社会的发展进程。

五四文字革命的这一理论推动着中国人民从封建到现代社会的进步,并受到了海外国家的普遍赞赏。

四、提倡民主平等和友善理论五四文字革命强调具有民主性质的社会,主张建立公平正义的社会制度,坚持男女平等,把社会主义原则贯彻到社会的方方面面,推动社会确立友好、和平、和谐的氛围。

总之,五四文字革命作为中国近代史上最重要的政治、文化和社会革命,它树立了台阶的政治理论、新文化运动的理论、推进社会进步的理论以及提倡民主平等和友善理论等基本思想,引领中国进行现代化的进程,成为中国近现代文学发展史上重要的里程碑。

第二讲五四文学革命一、文学革命的发生背景1.晚清以来的社会、思想文化背景自从鸦片战争打碎了清帝国的沉沉昏梦之后,中国逐步沦为半殖民地半封建的社会,自给自足的封建经济渐渐解体,资本主义商品生产因素有了一定积累,但积弱就要挨打的历史教训与现实情势进一步促使中国人努力寻求和探索富国强民的道路。

洋务运动“师夷长技以制夷”,模仿西方的“船坚炮利”和开矿筑路,以及介绍一些与此相关的声、光、电、化等技术和自然科学。

维新志士认为“要开民智,非讲西学不可”,须“用西洋之术”,宣传民权思想,介绍西方社会政治学说,效仿西方实行君主立宪。

资产阶级革命派输入民主共和观念,发动辛亥革命,推翻满清王朝,宣告了封建帝制的结束,虽未改变半殖民地半封建的社会性质,胜利果实也被袁世凯窃取,但为中国现代的社会转型创造了基本条件。

袁世凯实行独裁统治,阴谋恢复帝制,出卖国家主权,资产阶级革命派创建的“共和”政府实际上成为了一块空头招牌。

无论是科技引进的尝试还是体制革命的努力都无一例外地陷入了失败境地。

尤其是辛亥革命的失败给国人的刺激最为强烈,先进的知识分子从中清醒地意识到封建君主专制赖以存在的精神文化基础并未动摇,中国民众依旧处于愚昧、落后、麻木的精神状态之中,革命与群众存在着厚重的精神隔膜。

于是,思想启蒙被推向实现中国社会现代化历史进程的最前沿。

新型阶层的壮大知识分子的独立清末,废除了科举制度,兴办了各类学堂,开始推广新式文化教育,而现代出版业的发展,尤其是报纸副刊和文学杂志的大量出现,使文学市场得以形成,稿费制度有了保障,从而造就了一批具有现代科学知识、自主开放意识的新型知识分子群体。

大一统的封建思想统治局面已经土崩瓦解,走马灯似的军阀政权一时又无力实施严密的思想控制,从而出现了中国历史上少有的言论出版相对比较自由的时期。

因此,晚清知识分子在传统的仕途之外就可以选择“思想”与“写作”作为体现自身价值和谋生的手段。

在这种混乱而自由的社会氛围中,新型知识分子开始张扬自我个性,发表独立言论,反省文化传统,吸纳外来思潮,拓展文化视野。

五四文学革命的基本内容五四文字革命是指五四运动,也可以说是新文化运动,主要是反对传统文化和封建思想,开辟改革的新的道路,实现“五四”精神民主、科学、进步,爱国,依法治国。

五四文艺革命,实际上就是将新文化思想用文字形式表达出来,弘扬民主、科学、进步和爱国的伟大精神。

首先,五四文学革命主要是改革和反对传统文文学。

当时的传统文学以儒家思想为中心,表现形式也过于僵化,没有新的创造力,甚至反映出封建的宗教意识形态。

五四文学革命摒弃了传统文化的内容和表达形式,引入了欧洲的文学流派和新的技巧,并多产出了描写生活现实的文学作品,推动了文学发展的潮流。

其次,五四文学革命是一场思想的革命。

五四文学革命的精神核心是“民主、科学、进步、爱国”,鼓吹新文化思想,如马克思主义、民主主义、社会主义。

以进步主义为思想指南,以民主和科学为核心本质,鼓励作者以更广泛的视野,崇尚自由发展的思想、言论和行为。

再次,五四文学革命的成果也是非常显著的。

它不仅推崇欧美的文学形式,而且也提出了中国特有的现代文学语言和写作技巧,使文学表现形式更加丰富多彩,言辞也更加生动活泼。

与此同时,新文化运动所追求的思想价值也得以实现,如革命、民主、平等、社会主义、科学主义和发展等思想价值都在新文学编年史中得以反映,大大推动了中国文学、文化和社会的发展。

总之,五四文学革命具有里程碑式的意义,它推翻了传统文学的僵化,给民族文学、文艺的传统注入了新的活力和活力,至今仍然存在着巨大的影响。

它打破了传统的思想壁垒,弘扬了“民主、科学、进步”的思想,对中国社会的变革和发展起到了非常重要的作用。

五四文学革命给中国人民以及全世界带来了许多精神财富,成为历史上不可磨灭的一道璀璨的光芒。