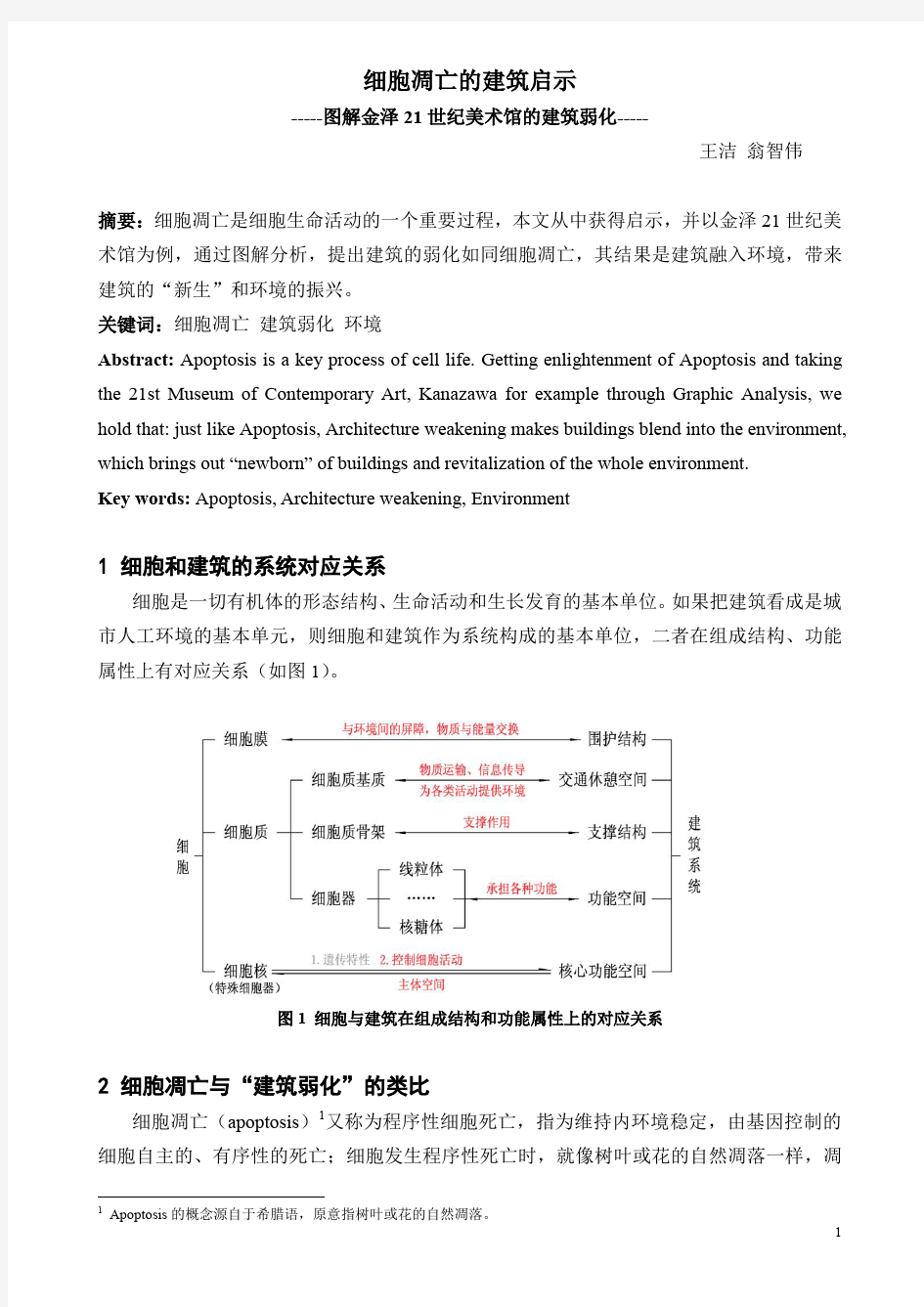

从金泽21世纪美术馆分析妹岛和世的白色建筑观 1.白色派建筑 1969年在纽约现代艺术博物馆举办的一个建筑展览,在这次展览上出现了5位当时不是很有名气的建筑师,后来被称为“纽约5”的建筑创作组织,他们分别是彼得?艾森曼,迈克尔?格雷夫斯,理查德?迈耶,迈克尔?格雷夫斯和约翰?海杜克。他们的建筑作品以白色为主,因此他们的建筑也被成为白色派建筑。在20世纪80年代之后白色派作为一个组织逐渐淡出了公众的视野,但是他们后继者仍然在白色的道路上不断创新与发展。 2.妹岛和世的白色建筑观 1981年妹岛和世进入伊东丰雄的建筑事务所,并在1987年创立了自己的事务所。所以说妹岛和世的创作手法多少受到伊东丰雄影响。伊东丰雄常常表现为一种轻盈飘逸,无重量感,他倾向于使用创新的技术,创作出延展透明的建筑。[1]妹岛和世的作品也深受雷姆?库哈斯的影响,它的导师曾经将他的风格归之为“平面图建筑”。[2]库哈斯的作品往往看似是编码好的程序一样,然后它自己能够运作完成建设施工。 妹岛和世对白色派建筑的继承和发展,以森林住宅为例,这栋住宅位于一片森林中,由于林木的茂密,在这里很难辨别方向和精确的测量地形,因此妹岛在这里选择圆形的平面化处理,以此希望圆形的造型特点去顺应其复杂的地形环境,配以白色的外墙处理,使得这栋住宅与环境达到了和谐共处的效果。通过这栋住宅,妹岛和世无意中附和了白色派代表格雷夫斯的建筑观点,也就是建筑与环境的关系处理。要说对白色派建筑的发展上面的创新,伊东丰雄对她的影响,更多的是在平面和空间的处理,还有构造方面的创新。 3美术馆的平面处理 美术馆的场地,从宏观上看美术馆包裹在周围矩形体块中间,三面环路为了体现此美术馆走下美术馆类建筑的前沿,首先要和周围的环境形成一定的对比。就像赖特在纽约的古根海姆博物馆一样,虽然说赖特的博物馆与周围的环境很不协调,但或许就是因为它强烈的对比,彰显了其独特的艺术魅力。圆形还自身具有很强的向心性,民众可以在这个圆形的建筑外围从事各种户外活动,形成一个最为原始的交流活动。这个美术馆虽然说走在了美术馆类建筑的前言,但是同时它又回归了艺术最为原始的状态。另外,日本尚圆传统自古有之,无论是他们的国旗中的红太阳,还是他们对菊花的崇拜,说明圆在日本人的心目中有着特殊的感情。而妹岛的21世纪美术馆的平面是一个正圆,所以说这栋建筑首先拉近了其与日本民众的情感。 4美术馆的立面处理 一般来说建筑的平面基本上决定了建筑的立面,但是在这栋美术馆的立面处理上,妹岛和世基于她自己的单元组合方式研究。不仅在美术馆圆形内部矩形的组合多种多样,而且在建筑的立面上也表现一种凹凸变化。因为美术馆一层外围采用了圆形的处理,为了与周围环境取得一定的附和,所以妹岛和世故意把中间的矩形凸出形成二层空间,并且这些凸出的二层根据功能需要采用了不同的高度处理,而且并非所有的矩形都凸出来,有些只是假二层。

经典重温:30年后回头看——斯图加特新美术馆 二十世纪七、八十年代正是后现代主义思潮风起云涌的年代,1981年获普利兹克奖的英国建筑大师詹姆斯.斯特林(James Sterling)正是其中最重要的建筑师之一,德国斯图加特新美术馆也正是斯特林建筑生涯中最重要的作品之一。新美术馆坐落于1838-1843年间建成的老馆旁边,包括美术展厅、图书馆、音乐楼、剧场、服务设施等,1977年开始设计,1984年建成开放。 谷歌地球中的斯图加特新美术馆三维模型,南侧(右下角)为国立斯图加特音乐与表演艺术大学,同样由 斯特林事务所设计。

除了遵循现代建筑的功能、空间等设计精神外,建筑吸取了古典建筑的典型特征并加以抽象、变形等夸张的处理,具有象征性、隐喻性、反讽性等,同时又与周边的古典建筑产生了对话。整个建筑设计元素多样,色彩鲜艳的换气管、管状扶手、高技派构成式入口钢结构雨蓬、粗大明显的排水口、转折的曲面玻璃幕墙、弧线檐口……,从中可以看到古典主义、构成主义、高技派、粗野派等多种手法的痕迹,也能感受到不同时期的历史文化的碰撞,这些看似冲突的元素很好地融合在一起,即使时隔30多年的今天去看仍然能感受到建筑的经典、诙谐,这与那个时代其它大部分哗众取宠、昙花一现的后现代主义建筑形成显著的区别。 新馆、老馆之间的连接

色彩鲜艳的钢结构构架形成了建筑入口的显著引导

平台上的主要入口——构成式钢结构雨棚、橙色旋转门、绿色玻璃幕墙金属型材、蓝色、紫色钢管扶手、暖黄色系石板幕墙,看似复杂、矛盾,但又完美地融合在一起。

从入口处向南看

建筑的中心——有古罗马斗兽场风格的古典下沉广场成为人们休憩的、舒适的室外场所

世界级十大著名美术馆 预告一下后面还有和画家息息相关的资料向下拉别着 急离开 ? 美术馆是一个城市乃至一个国家重要的文化标志和文化设施,肩负着积累国家文化艺术财富,传承地方文化艺术的重任。 1卢浮宫Musee du Louvre 地理位置:法国始建年代:13世纪卢浮宫位于巴黎市中心的塞纳河北岸,是巴黎的心脏。它的整体建筑呈“U”形,占地面积为24公顷,建筑物占地面积为4.8公顷,全长680米。是世界上最著名、最大的艺术宝库之一,是举世瞩目,艺术殿堂和万宝之宫。如今博物馆收藏目录上记载的艺术品数量已达400,000件,分为许多的门类品种,从古代埃及、希腊、埃特鲁里亚、罗马的艺术品,到东方各国的艺术品;有从中世纪到现代的雕塑作品;还有数量惊人的王室珍玩以及绘 画精品等等。迄今为止,卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂。镇馆之宝▌断臂维纳斯卢浮宫是一座真正的迷宫。这座庞大的宫殿里收藏了无数的艺术珍品,包括大量来自东方的艺术品。其中最著名三件作品有断臂的:“维纳斯”,没有头的“胜利女神”,“蒙娜丽莎”。宫内共计500多间的大殿小厅被油

画、壁画、天顶画装饰着,这些画作均出自名家之手。 2大英博物馆The British Museum 地理位置:英国始建年代:自18世纪中叶建馆大英博物馆是世界上历史最悠久、规模最宏伟的博物馆之一。这座庞大的古罗马式建筑里珍藏的文物和图书资料是世界上任何一个博物馆所不能比拟的。大英博物馆初创于1753年,1759年对外开放。现有房屋为19世纪中叶所建,共有100多个陈列室,面积6,7万平方米。原来主要藏书,其后兼收历史文物和各国古代艺术品,迄今共藏有展品400万件。大英博物馆整日免费开放。大英博物馆的文物收藏可谓广博,堪称一座世界历史博物馆。人类文明发源地巴比伦、印度、中国和希腊的珍贵文物比比皆是。大英博物馆的埃及文物收藏,尤其是木乃伊收藏堪称埃及本土以外之最。尤其是埃及最珍贵的文物,4000年前在正反面分别刻有古埃及象形文字和希腊文的石碑藏在大英博物馆中。这是世界唯一的一块,并据此破译了古埃及象形文字,堪称镇馆之宝。来自世界各地的游人与参观者们,但凡进入大英博物馆,无不先参观自己国家的文物展,以先睹为快。在这里,他们大都能看到甚至在书本上都看不到的珍贵文物,而这些原本属于自己民族和国度的文物因为种种历史的缘故,如今却成为异邦的“尤物”,并陈列在此,又使他们定颇为复杂,或顿足,无不为之遗憾和痛惜。镇馆之宝▌亚尼的死者之书而今,该博物馆

·合肥工业大学科学研究发展基金项目“现代博物馆建筑设计研究”资助(编号:2006-01)· 现代博物馆建筑设计理念 Architectural Design Conception of Modern Museum 唐 望 松 毛 振 海 花 竞 科中图分类号 TU242.5文献标识码 B 文章编号 1003-739X(2009)08-0123-06摘 要 博物馆建筑代表一个时期、一个地区建筑和建筑设计的水平。通过对国内外典型现代博物馆建筑实例的剖析,在前人设计理论和实践的基础上,分析现代博物馆建筑设计注重的因素,研究现代博物馆建筑设计的理念,探讨博物馆建筑设计理念的趋向。 关键词 现代博物馆 环境 功能 艺术 技术 建筑设计 理念 Abstract M u s e u m b u i l d i n g s r e f l e c t the architectural characteristics and architectural design level of a period and a region. By analyzing typical examples of domestic and foreign modern museumson the basic of design theory and practice of our predecessors, we try to analyze the factors to be attended of modern museum, and to research the architectural design conception of modern museum, then to explore the trend of design. Key Words Modern museum, Environment, Function, Art, Technique, Architectural design, Conception 《国际博物馆协会章程》定义博物馆是“一个以研究、教育和观赏为目的,通过对人类及其生存环境的相关物品进行搜集、保存、研究、传播和展览,为社会和社会发展服务的向公众开放的非营利性永久机构。”而与之相适应的博物馆建筑是服务于博物馆的目的、功能、作用和性质的专门建筑。 现代博物馆是一个地区、城市文化和艺术的圣地,是现代人的精神殿堂。现代博物馆建筑常常是一个地区、城市标志性建筑,代表一个地区、城市建筑和建筑设计的水平。博物馆建筑由于功能的复杂性和形式的独创性要求,以及社会对它超乎寻常的期待,其建筑设计是各类建筑中最难而又最具创造性和挑战性。 随着人类社会经济的发展、科学技术的进步、文化需求的提高,人们对博物馆提出更多、更高要求,这为现代博物馆的建设提供了巨大的发展空间,同时对于博物馆建筑设计也提出了更高的要求,现代博物馆建筑设计理念也随之不断更新和发展。 建筑设计理念是建筑师根据设计项目的性质、功能、环境和要求等因素所确定的设计基本思想和概念,是充分完善的设计意图,是建筑创作的纲领。建筑设计理念是建筑师在设计前期通过对设计项目的建筑性质、使用功能、所处环境及设计要求进行调查、分析、研究、判断、总结 和提炼逐步明晰而确定的。确立了设计理念,创意就有了思想,构思就有了依据,设计就有了目标。因而设计理念对于建筑设计十分重要和关键。 建筑设计理念反映建筑师对于影响建筑因素的关注重点。在建筑创作中,对环境、功能、艺术和技术等因素的强调便形成几类建筑创作理念,即注重环境因素的建筑设计理念、注重功能因素的建筑设计理念、注重艺术因素的建筑设计理念及注重技术因素的建筑设计理念。同样现代博物馆建筑设计也存在这几类建筑创作理念。 1 注重环境因素的设计理念 博物馆同其它建筑一样存在于建造环境中,建筑设计是在客观存在的环境中进行的,设计过程也是一个认识环境、利用环境、改造环境、创造环境的过程,环境对于建筑的重要性不言而喻。建筑环境的范围大到建筑所在的地域、城市,小到建筑周边、建筑基地之内。建筑环境包括自然地理环境和人文历史环境。不同的博物馆、不同的建造环境,建筑与环境的紧密程度不同,环境对于建筑的影响程度不同。对于特定的博物馆或特定的环境,注重博物馆的环境因素,重点处理建筑与环境的关系,是博物馆建筑设计的重要理念。 唐望松 获奖项目:①1998年迈向二十一世纪全省住宅设计方案竞赛获安徽省优秀勘察设计一等奖、建设部表扬奖;②2002年南京师范大学仙林校区东区学生食堂获江苏省优秀勘察设计表扬奖;③2003年徐州师范大学泉山校区实验楼获江苏省优秀勘察设计三等奖、南京市优秀工程设计二等奖;④2007年南京林业大学第六教学楼获江苏省优秀勘察设计三等奖。⑤2008年安徽师范大学新校区一期院系教学楼获安徽省优秀勘察设计一等奖。 作者单位第一作者第二作者第三作者邮 编电子信箱收稿日期 合肥工业大学建筑设计研究院高级工程师、国家一级注册建筑师工程师助理工程师 230009 tangwangsong@https://www.doczj.com/doc/a29096679.html, 2009 04 07 Tang Wangsong Mao Zhenhai Hua Jingke 建筑设计研究 Research on Architectural Design ·有关文化·医疗·公共建筑设计研究·

目录 1.中国美术馆 (1) 2.浙江省美术馆 (2) 3. 江苏省美术馆概况 (5) 4.宁波美术馆 (10) 5.山东美术馆 (25) 6.安徽省美术馆 (26) 1.中国美术馆 中国美术馆是以收藏、研究、展示中国近现代至当代艺术家作品为重点的国家造型艺术博物馆,1958年开始兴建,1963年由毛泽东主席题写“中国美术馆”馆额并正式开放,是新中国成立以后的国家文化标志性建筑。主体大楼为仿古阁楼式,黄色琉璃瓦大屋顶,四周廊榭围绕,具有鲜明的民族建筑风格。主楼建筑面积18000多平方米,一至五层楼共有17个展览厅,展览总面积8300平方米;1995年新建现代化藏品库,面积4100平方米。 中国美术馆现收藏各类美术作品10万余件,以19世纪末至今中国艺术名家和各时期代表作品为主,构成中国现代以来的美术发展序列,兼有部分古代书画和外国艺术作品,同时也包括丰富的民间美术作品。藏品中有任伯年、吴昌硕、黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、刘海粟、蒋兆和、司徒乔、李可染、吴作人、叶浅予、董希文、罗工柳、吴冠中等艺术大家的作品;1999年,德国收藏家路德维希夫妇捐赠外国美术作品117件,包括4幅毕加索的油画。 中国美术馆的事业蓬勃发展,得益于政府支持及文化部的直接领导,政府设立了专项收藏资金,为美术馆收藏艺术珍品奠定了良好基础,而一些艺术家、收藏家出自社会使命感和把艺术奉献大众的信念,向

国家无私捐献,为中国美术馆藏品提供了更为丰富的资源。近年来,中国美术馆陆续接受了艺术家或家属捐赠的李平凡、刘迅、张仃、华君武、赵望云、唐一禾、滑田友、文楼、吴作人、靳尚谊、吴冠中、力群、秦宣夫等艺术家作品,馆藏品与日俱增。 建馆以来,中国美术馆已举办数千场具有影响的各类美术展览,反映了中国美术繁荣发展的态势,也成为中国与国际艺术交流的重要平台,每年观众达百万余人次。近年由我馆自主策划实施的大型展览有:“群珍荟萃——全国十大美术馆藏精品展”、“从延安走来——纪念毛泽东同志《讲话》发表70周年美术作品展”、“百年风云·壮志丹青——纪念辛亥革命100周年美术作品展”、“光辉历程·时代画卷——庆祝中国共产党成立九十周年美术作品大展”、“中国美术馆捐赠50年”、“国际新媒体艺术大展”等展览;在举办具有影响力的全国性展览外,影响较大的国际展览有:“从提香到戈雅——普拉多博物馆藏艺术珍品展”、“意大利艺术·意大利生活”、“美国艺术三百年:适应与革新”、“俄罗斯艺术300年——国立特列恰科夫美术博物馆珍品展”、“法国印象派绘画珍品展”、“仲夏法兰西——北京”、“奥地利国家博物馆藏品展”等展览都产生了广泛的社会影响。 中国美术馆是向大众普及美育的重要艺术殿堂,为了更好地提供公共文化服务,中国美术馆在全国美术馆界较早组建专门职能的公共教育部,并长期吸收实习生和组织志愿者参与工作;拓展公共教育,创新服务形式,营造美术馆文化家园。近年来,通过举办各类公共教育活动,直接服务观众近百万人次。此外顺应信息技术的发展,中国美术馆也注重通过网站及“数字美术馆”项目建设延展公众服务内容和手段,在近9年的建设中,网站3次改版,建成10多个美术数据库,日益成为广大公众欣赏美术作品、参观美术展览、了解美术资讯、学习美术知识的美术信息发布、检索与共享平台。 2002年5月,中国美术馆开始对主楼实施改造装修工程,2003年5月竣工,展厅设施、灯光照明、楼宇自控、恒温恒湿、消防报警、安全监控系统都达到了国内领先水平。为适应国家文化建设发展的要求,中国美术馆的新馆建设得到政府的高度重视,目前,已完成曾建筑设计的国际招投标评选,进入设计方案的深化优化,各项筹备工作正在积极推进。 2.浙江省美术馆

简介 妹岛和世(罗马拼音:Kazuyo Sejima、日文假名:せじまかずよ;1956年─﹚是一位近代日本的知名女建筑师,出生于日本茨城县。现任庆应义塾大学理工学部教授。 荣誉 她在1981年从日本女子大学硕士班毕业之后,就进入了日本名建筑师伊东丰雄的事务所工作,14年后,与西泽立卫成立了SANAA建筑设计事务所。2004年,两人以金泽21世纪美术馆赢得了当年的威尼斯建筑双年展的金狮奖。2010年,与西泽立卫一起荣获象征建筑学最高荣誉的普利兹克奖 风格 妹岛和世的建筑风格逐渐的受到世人注目,她与SANAA建筑设计事务所的作品,多带有重要的“穿透性”风格。大量的运用玻璃外墙等材质,让建筑感觉轻而且飘浮。亦有报导称其为“穿透、流动”式的建筑。 [编辑本段] 创作历程 妹岛和世(KAZUYO SEJIMA) 1956年出生于日本茨城县,1981年毕业于日本女子大学的大学院,获硕士学位,然后进入伊东丰雄的建筑事务所,并于1987年创立了自己的事务所。事务所中除她以外的三名所员中,有两位是女性。 1988年随着作品千叶县胜浦的周末住宅“栈桥I”的建成,妹岛逐渐引起了人们的注意。接着在1990年又建成了“栈桥II”;1991年建成了她的最著名作品“熊本市再春馆制药女子寮”;1996年与西治立尉(RUYE NISIZAWA)合作了新作国际情报科学艺术工作室。1997年又再次与西治立尉合作了熊野古道美术馆。与此同时,她积极参加各种设计竞赛,1988年鹿岛赏住宅杯竞赛入选( SD REVIEW);1989年获东京都建筑士会住宅建筑特别奖、吉冈奖(新建筑特集、新人奖),BL国际工业设计竞赛二等奖;1990年在日法文化会馆的设计竞赛中获优秀奖;1992年GID竞赛二等奖、商环境设计竞赛二等奖、JIA新人奖(日本建筑士会);1994年第一次日本文化艺术助成金奖、94商环境设计奖、94建筑奖。美国 B.BONGAB所著《日本新建筑》一书中列举的日本建筑师中只有两名女性,其中之一就是妹岛和世(另一名是长谷川逸

(一)2012年就要过去了。 当玛雅人的世界末日预言即将落空,西方在“震荡的十年”为自己合上21世纪前十年书页,中国用一个“不平凡”的十年,增强了一种新型发展道路的信心。 一家外国媒体这样评述:“置身中国,我现在比任何时候更加确信,当历史学家回顾21世纪头十年的时候,他们会认为最重要的事件不是经济大衰退,而是中国的绿色大跃进”。 毫无疑问,中国发展的历史性转型让世界印象深刻。在一个人口比欧盟、美国、日本、俄罗斯加起来还要多的国家,面对世所罕见的艰巨繁重任务,面对世所罕见的复杂矛盾问题,面对世所罕见的困难和风险,进行一场影响深远的工业革命、技术革命、社会革命,导引一场持久深刻的经济转轨、社会转型、发展方式转变,国家始终保持稳定,大部分人生活水平显著提高,各种风险考验从容应对——纵观世界现代化历史,可谓前所未有。 “中国果断迈向小康社会主义的时机现在已经成熟。中国的转型之路,标志着中国引领世界时代的真正开始。” 英国学者克里斯·布拉莫尔的这个评语,或许有些夸大,但对一个奋力追赶现代化浪潮的民族而言,这样的转变,的确是一段意义非凡的“开始”。这个“开始”,超越了对发展速度的孜孜以求,意味着对发展伦理的新的诠释。 “人”是现代化最为核心的部分。如果说改革开放30多年来中国的发展,为世界拓展出一条全然不同的“中国道路”,那么,近十年发展伦理的进一步完善、发展目的的进一步明确,则向世界展示了一种难能可贵的“中国价值”。回

首十年,正是以人为本的科学发展理念,让那些预言“历史终结”的人看到了中国共产党的“适应变化和自我修正能力”,中国的现代化历程进入了一个新境界。 (二)许多西方史学家在研究中华人民共和国史时,普遍有中国善于从困境中崛起的感悟。 从某种意义看,2003年的非典疫情是一次现代化问题集中爆发的“炎症”。突如其来的疫情严重威胁人民群众的生命安全,暴露了经济社会发展不平衡、区域发展不协调的深层症结,倒逼出一个国家发展理念、发展方式、发展格局的历史性转型。回头再看,这种转型与其说是对发展方式的调整完善,不如说是对发展主体的重新定位。 改革开放以来,“赶上世界”的强国梦想,让亿万中国人总有只争朝夕的紧迫感。时间就是金钱,效率就是生命,这个一度盛行于神州大地的响亮口号,生动地诠释了一个民族奋起直追的焦灼。正是在这种加速度的赶超中,中国的现代化进程催生了举世瞩目的中国奇迹,也伴随着日益突出的各种问题。“发展起来以后的问题一点不比不发展时少”,这样的判断,包含着对更高水平发展的理解,也凝聚着对更高层次问题的思考。 人没了,发展还有什么用?一场公共卫生领域的危机,让我们深刻审视发展的本质。2003年夏,全国防治非典工作会议上,胡锦涛同志提出,“发展绝不 只是指经济增长”,“我们要更好地坚持全面发展、协调发展、可持续发展的发展观”。这一年金秋,党的十六届三中全会将坚持以人为本、树立全面协调可持续的发展观确立为改革和建设的重要指导方针和原则。