帕金森诊断 与鉴别诊断修改

- 格式:ppt

- 大小:16.97 MB

- 文档页数:60

帕金森病病病例分析女性,64岁,主因右侧肢体活动不灵活2年入院现病史:2年前患者逐渐出现右手活动不灵、无力,静止时右手抖动,逐渐渐重。

1年前右腿也无力,行走时右下肢发僵。

曾按脑梗死治疗,症状无明显改善。

近半年患者感全身僵硬感,行走速度明显减慢。

发病以来智力正常,无吞咽困难,无肢体麻木,大小便正常。

既往史:高血压病史5年,服用硝苯地平片10mg,每日3次;病前无其他疾病及服用抗精神病药史。

否认家族史。

神经系统查体:神清,语利。

面部表情略呆板,计算力、记忆力及定向力均正常。

颅神经检查正常。

四肢肌力正常,右手静止性震颤,颈部及四肢肌张力呈铅管样增高,右侧更著。

轮替动作缓慢,行走步幅小,右上肢伴随动作幅度小。

指鼻准,跟膝胫试验稳。

深浅感觉正常。

腱反射对称,病理反射(-)。

辅助检查:头MRI:未见异常。

诊断:帕金森病治疗:可以先应用多巴受体激动剂,效果不佳时可以应用美多巴。

病例分析病例特点:老年女性,隐匿起病,缓慢进展。

主要表现为肢体活动不灵活、运动缓慢,右手静止性抖动。

症状从一侧肢体逐渐波及另一侧肢体病前除高血压外无其他疾病及特殊服药史。

神经系统检查主要表现为表情呆板,右手静止性震颤,肌张力铅管样增高,运动缓慢,轮替动作慢,行走时步幅小、伴随动作少。

头颅MRI未发现明显异常。

定位诊断:患者主要表现为右手静止性震颤,肌张力铅管样增高和运动缓慢,定位于锥体外系。

定性诊断:患者有运动缓慢和肌张力增高,符合帕金森症状诊断。

患者为老年人,隐袭起病,缓慢进展,症状从一侧开始,除锥体外系受累外无其他神经系统受累证据,病前无服用抗精神病药物史及其他疾病史,考虑诊断为帕金森病。

鉴别诊断:1)与其他帕金森叠加综合征鉴别:该患者除了锥体外系的症状以外,没有锥体系、大脑皮质、小脑、自主神经受累及眼球运动障碍等表现,不支持帕金森叠加综合征的诊断。

2)与继发性帕金森病鉴别:除高血压外,患者无其他疾病史及服用抗精神病药物史,不支持继发性PD。

中国帕金森病的诊断标准(2016版)中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍专业委员会中华神经科杂志, 2016,49(04): 268-271. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2016.04.002帕金森病(Parkinson's disease)是一种常见的神经系统退行性疾病,在我国65岁以上人群的患病率为1 700/10万,并随年龄增长而升高,给家庭和社会带来沉重的负担[1]。

该病的主要病理改变为黑质致密部多巴胺能神经元丢失和路易小体形成,其主要生化改变为纹状体区多巴胺递质降低,临床症状包括静止性震颤、肌强直、运动迟缓和姿势平衡障碍的运动症状[2]及嗅觉减退、快动眼期睡眠行为异常、便秘和抑郁等非运动症状[3]。

近10年来,国内外对帕金森病的病理和病理生理、临床表现、诊断技术等方面有了更深入、全面的认识。

为了更好地规范我国临床医师对帕金森病的诊断和鉴别诊断,我们在英国UK脑库帕金森病临床诊断标准的基础上,参考了国际运动障碍学会(MDS)2015年推出的帕金森病临床诊断新标准,结合我国的实际,对我国2006年版的帕金森病诊断标准[4]进行了更新。

一、帕金森综合征(Parkinsonism)的诊断标准帕金森综合征诊断的确立是诊断帕金森病的先决条件。

诊断帕金森综合征基于3个核心运动症状,即必备运动迟缓和至少存在静止性震颤或肌强直2项症状的1项,上述症状必须是显而易见的,且与其他干扰因素无关[2]。

对所有核心运动症状的检查必须按照统一帕金森病评估量表(UPDRS)中所描述的方法进行[5]。

值得注意的是,MDS-UPDRS仅能作为评估病情的手段,不能单纯地通过该量表中各项的分值来界定帕金森综合征。

二、帕金森综合征的核心运动症状1.运动迟缓:即运动缓慢和在持续运动中运动幅度或速度的下降(或者逐渐出现迟疑、犹豫或暂停)。

帕金森病诊断标准2020

2020年,国际帕金森与运动障碍学会(International Parkinson and Movement Disorder Society,简称MDS)发布了更新后的帕金森病诊断标准。

这些标准被称为 "MDS临床诊断标准"。

以下是2020年MDS帕金森病诊断标准的要点:

1. 主要诊断标准:

- 帕金森病的核心特征是运动症状,主要包括静止性震颤、肌强直和运动缓慢。

- 至少两项核心特征存在后,需要至少一项支持性证据,例如双侧受累、渐进性疾病过程、反应良好的左旋多巴、运动特异性非运动症状等。

2. 亚型诊断标准:

- MDS还提供了其他类型帕金森病的亚型诊断标准,如不典型帕金森综合征(atypical parkinsonism)和可疑帕金森病(probable parkinsonism)等。

3. 鉴别诊断:

- 标准也详细介绍了常见的类似疾病,如震颤性运动障碍、药物诱发的帕金森病样综合征等,以帮助鉴别和排除其他可能性。

这些标准旨在提供全面而准确的帕金森病诊断,促进临床实践的一致性。

然而,诊断帕金森病仍然是一个复杂的过程,需要结合患者的病史、体征、实验室检查和其他辅助资料进行综合判断。

因此,在实际临床中,医生会根据具体情况综合考虑,并参考最新的诊断标准

以做出准确的诊断。

超高场强磁共振技术在帕金森病诊断及鉴别诊断中的应用寇文怡;冯涛【期刊名称】《中华老年心脑血管病杂志》【年(卷),期】2022(24)11【摘要】超高场强磁共振是场强≥7T的磁共振技术,具有高分辨率、高信噪比的特点,有望实现脑内细微病变的可视化。

自2001年7T MRI首次用于扫描人脑结构开始,此后的20年中,超高场强磁共振在神经病学方面的应用得到迅速发展。

2011年Cho等学者首先将7T MRI应用于帕金森病(Parkinson's disease,PD)研究中发现,PD患者的黑质腹侧缘存在锯齿状改变[1]。

目前,应用于PD研究的超高场强磁共振主要是7T和9.4T MRI。

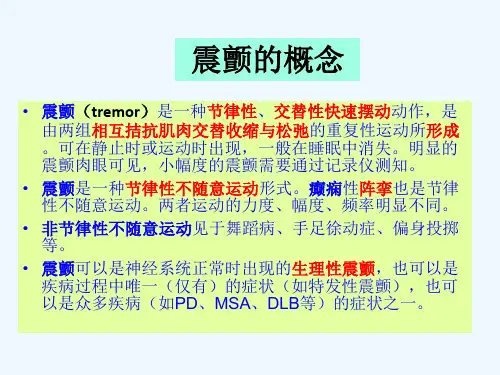

PD是第二常见的神经系统退行性疾病,其运动症状主要表现为运动迟缓、肌强直和静止性震颤,非运动症状还包括抑郁、睡眠障碍、认知障碍及自主神经功能障碍等[2]。

目前,临床上PD诊断主要基于患者的症状和体征。

PD的影像学生物标志物对PD诊断、鉴别诊断和监测疾病进程有重要意义。

因此,研发新型客观的诊断标志物,对于PD早期精准诊断是十分必要的。

本综述主要阐述PD患者脑结构超高场强磁共振的影像学特征,并对PD诊断和鉴别诊断的潜在影像标志物进行分析、归纳和总结。

【总页数】3页(P1227-1229)【作者】寇文怡;冯涛【作者单位】首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心运动障碍性疾病科【正文语种】中文【中图分类】R74【相关文献】1.功能磁共振成像在帕金森病鉴别诊断和运动疗效评估中的应用2.高场强磁共振MRS技术在颅脑肿瘤鉴别诊断中的临床应用3.高场强磁共振MRS技术在颅脑肿瘤鉴别诊断中的临床应用4.磁共振波谱分析在帕金森病诊断及鉴别诊断中的应用5.磁共振功能成像技术在帕金森病诊断及鉴别诊断中应用进展因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

帕金森病的发病机制、诊断标准及治疗策略梁建庆【摘要】帕金森病(PD)是一种好发于中老年人的常见的神经系统退行性疾病.我国65岁以上人群PD患病率为1700/10万,且随年龄增长逐渐升高,给家庭和社会造成了沉重负担.PD的发生是多种因素如遗传、环境、年龄老化等综合作用的结果,α-突触核蛋白、氧化应激、DNA甲基化、神经营养因子、线粒体自噬、神经递质、神经炎症、miRNA、钙的细胞毒作用、免疫学异常、细胞凋亡等多种机制,均可引起黑质多巴胺能神经元变性而导致PD发病.本文重点介绍导致黑质多巴胺能神经元变性的致病因素,以及PD的识别、防治策略与技术.【期刊名称】《解放军医学杂志》【年(卷),期】2018(043)008【总页数】5页(P631-635)【关键词】帕金森病;多巴胺能神经元;诊断;治疗策略【作者】梁建庆【作者单位】730000兰州甘肃中医药大学基础医学院中医诊断教研室【正文语种】中文【中图分类】R742.51817年,英国医生James Parkinson最早发表了关于震颤麻痹的论文,首次描述了帕金森病(Parkinson's disease,PD)的概念、病程和临床症状。

令人遗憾的是,该著作发表后少有人问津。

1877年,法国医生Jean Martin Charcot将这种病命名为PD,随后受到人们的广泛关注[1]。

PD是一种好发于中老年人的常见的神经系统退行性疾病,我国65岁以上人群患病率为1700/10万,且随年龄增长逐渐升高,给家庭和社会带来了沉重的负担[2]。

医学界最初认识PD距今已近200年,人们对PD的认识脚步并未放缓,研究成果及远期前景令人鼓舞。

1 PD的发病机制PD的主要病理特征是中脑黑质致密部多巴胺能神经元变性缺失,退变神经元内有特征性的路易小体(Lewy body)。

本病病因迄今未明,发病机制十分复杂,与众多因素有关[3]。

α-突触核蛋白(α-syn)是一种可溶性蛋白质,是路易小体的主要组成部分,α-syn基因突变与遗传性PD的发生有关[4]。