中国古代军事思想的主要内容

- 格式:doc

- 大小:197.50 KB

- 文档页数:7

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想的内容极为丰富,大致涉及战争观、谋略、战法、阵法、军队组织、训练和纪律、将帅修养、作战指挥等方面。

现在将战争的性质和作用、战争指导思想、治军理论等三个方面论述如下:战争的性质和作用以下兵书从不同角度论述了战争的性质和作用《孙子兵法》认为“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。

阐明了战争是关系到国家存亡、民族生死的大问题,必须引起足够的重视。

《尉缭子》认为战争的作用是镇压暴乱,制止不义行为。

据此,《司马法》提出以战止战的策略,即杀掉坏人,保护好人,杀人是可以的;进攻其国,解放其民,是可以的;用战争制止战争,即使开战,也是可以的。

《尉缭子》还对战争与政治的关系,进行了论述,提出了“兵者,以武为植,以文为种;武为表,文为里”的观点,即:在战争的问题上,军事从属于政治;军事是现象,政治是本质。

《司马法》更进一步指出:“政不获意则权,权出于战”,在解决国内外矛盾时,如果政治措施达不到目的,就必须使用军事战略。

战争的指导思想我国古代战争指导思想十分丰富,大致有以下八项内容。

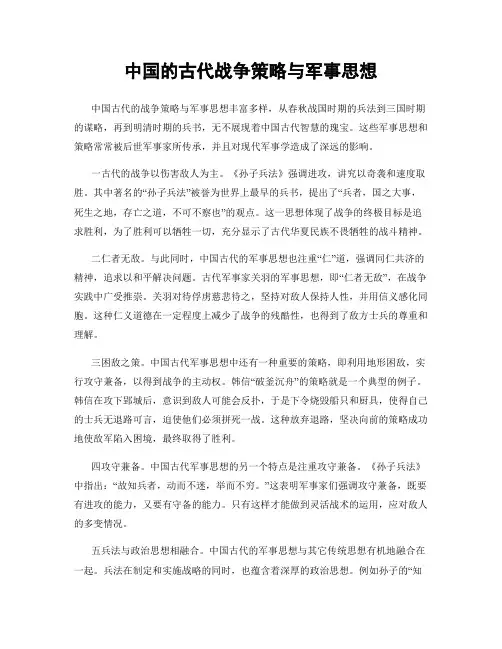

一、先发制人战场上两军对阵,剑拔弩张,谁能争取先机,便占有了主动。

正如《尉缭子》所言:“故兵贵先,胜于此,则胜彼矣”。

二、速战速决孙武曾说:“兵之情主速,乘人之不及”,“久则钝兵挫锐”,“故兵贵胜,不贵久”。

第二次世界大战中,德国以“闪电战”的方式赢得了速度上的优势,主动出击迂回并突破了英法自以为固若金汤的马其诺防线,在短时间迫使法国投降。

三、力争主动《鬼谷子》说:“制人者,握权也;见制于人者,制命也”。

春秋时期,多国争霸日盛。

发生在晋楚两国间的城濮之战,以晋国胜利而结束。

晋胜楚败的一个重大原因则晋军在战略、战术上力争主动,占尽先机,从而赢取了战争。

战争一开始,晋军一天始,晋右军胥臣部将虎皮蒙在战马上,此举使楚下军惊恐失措,纷纷败退;接着,晋左军佯做后退,并将事先伐好的树枝绑在战车尾部,尘土飞扬,使楚上军误以为晋军已经溃不成军,楚军于是放松警惕,全力追赶。

古代中国的军事战略思想古代中国是一个历史悠久、文明灿烂的国家,其军事战略思想在世界上有着独特的地位。

这些思想不仅在过去影响了中国军事的发展,也对今天的军事理论与实践产生了深远的影响。

古代中国的军事战略思想可以追溯到春秋战国时期,这个时期是中国战国七雄争霸的时期,也是中国军事思想发展的高峰时期。

其中最著名的代表是孙子兵法。

孙子兵法是中国古代最早的一部兵书,也是世界上最早的兵书之一。

它以其独特的思想和精辟的战略而闻名于世。

孙子兵法强调了“勇不可当,智不可及”的思想,主张以智取胜而非力量。

它提出了许多战略原则,如“知己知彼,百战不殆”、“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道”等等。

这些原则至今仍然被广泛应用于军事教育与实践中。

除了孙子兵法,古代中国还有其他许多重要的军事战略思想。

其中最著名的就是《三十六计》和《孙膑兵法》。

《三十六计》是一本以智慧为核心的兵书,它将战争比作一场智慧的游戏,并提出了三十六种智慧的应对策略。

这些策略包括“瞒天过海”、“声东击西”、“欲擒故纵”等等,这些策略都是通过巧妙运用智慧来达到战略目的的。

《孙膑兵法》是中国古代另一部重要的军事著作。

它以孙膑为代表,提出了一系列关于战争和军事组织的思想。

《孙膑兵法》强调了兵力的合理运用和战争指挥的重要性,同时也强调了军队的训练和装备的重要性。

在古代中国的军事战略思想中,还有一些其他重要的思想,如“以逸待劳”、“攻其无备,出其不意”等等。

这些思想都强调了战争中的战略意义和智慧的运用。

古代中国的军事战略思想不仅对中国自身的军事发展产生了深远影响,也对世界军事史产生了重要的影响。

例如,孙子兵法被广泛应用于世界各国的军事教育和实践中,其智慧和战略思想仍然被认为是经典之作。

总之,古代中国的军事战略思想是中国古代文明的重要组成部分,它们以其独特的思想和智慧为后世留下了宝贵的财富。

这些思想不仅对中国自身的军事发展产生了重要影响,也对世界军事史产生了深远影响。

孙子兵法的主要思想内容《孙子兵法》是中国古代军事学著作之一,被誉为兵学经典,对中国古代军事思想产生了深远的影响。

其主要思想内容包括战争的目的、战争的原则、战争的策略等方面,具有很高的理论和实践价值。

首先,孙子兵法强调战争的目的是为了实现国家的利益和安全。

在《孙子兵法》中,孙子提出“治国安邦,全胜全败”的观点,强调了战争的根本目的是维护国家的长治久安。

他认为,战争不仅仅是为了争夺领土和资源,更重要的是要维护国家的根本利益,确保国家的安全和稳定。

这一思想对于当今国际关系和国家安全战略仍具有重要的指导意义。

其次,孙子兵法提出了一系列战争的原则,包括“知己知彼,百战不殆”、“兵不厌诈”、“声东击西”等。

这些原则强调了战争中的情报收集、战略欺骗和出其不意等策略的重要性。

孙子认为,只有充分了解敌我双方的实力和情况,才能制定出更加有效的作战计划,取得战争的胜利。

这些原则不仅适用于古代战争,也对当今军事战略和战术有着重要的启示意义。

此外,孙子兵法还提出了许多战争的策略和战术,如“以战养战”、“避实击虚”、“以逸待劳”等。

这些策略和战术强调了在战争中灵活运用兵力,以达到最大的战斗效果。

孙子强调了战争中的变化和灵活性,主张在战场上善于抓住敌人的破绽,以小搏大,以弱胜强,从而取得战争的胜利。

总的来说,《孙子兵法》的主要思想内容涵盖了战争的目的、战争的原则、战争的策略等方面,具有很高的理论和实践价值。

这些思想不仅对古代战争有着重要的指导作用,也对当今的军事理论和实践有着重要的启示意义。

因此,我们应当认真学习和研究《孙子兵法》,以便更好地应对复杂多变的国际安全形势,维护国家的长治久安。

![[原创]我国古代军事思想主要](https://uimg.taocdn.com/7285297e24c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ec41.webp)

1.我国古代军事思想主要内容有哪几方面?中国古代军事思想的内容极为丰富,大致涉及战争观、谋略、战法、阵法、军队组织、训练和纪律、将帅修养、作战指挥等方面。

战争是关系到国家存亡、民族生死的大问题,必须引起足够的重视。

在战争的问题上,军事从属于政治;军事是现象,政治是本质。

在解决国内外矛盾时,如果政治措施达不到目的,就必须使用军事战略。

战争的指导思想大致有以下八项内容:1.先发制人2.速战速决3.力争主动4.集中兵力5.出其不意6.奇正互变7.兵贵其和8.先戒为宝治军如何是中国古代军事思想的重要内容。

1.将帅修养2.以治为胜3.教戒为先2.《孙子兵法》在理论上的主要贡献是什么?一、揭示了以“道”为首的战争制胜条件二、揭示了“知彼知己,百战不殆”的普遍军事规律。

三、提出了以“致人而不致于人”为核心的一系列作战原则。

四、反映了战争问题上的朴素唯物论和辩证法。

3.简述中国近代军事思想的形成和发展?第一次鸦片战争前夕,封建社会制度已是强弩之末,又面临西方国家的威胁,许多有识之士开始以新的视角,探讨拯救国家与民族的道路。

林则徐、魏源是他们的代表人物。

他们自觉地收集外国军事资料,研究敌情,提出了组织民众,军民配合,沿海各省协力筹防和以守为战,以逸待劳,在沿海、陆地歼灭敌人的方针。

鸦片战争后,洋务派代表奕忻、曾国藩、左宗棠、李鸿章等主张“自强以练兵为要,练兵又以制器为先”,整顿军队,创练新军,筹办海防,兴办学堂,选派出国留学人员。

同时,随着西式武器陆续装备军队,出现了步骑、步炮协同作战,海军独立作战、陆海协同作战等战术的变革。

战斗中的阵形由密集向疏散发展。

中国近代军事思想形成了。

19世纪50年代爆发的太平天国起义,在武器装备建军和作战指导思想以及战略战术等方面,超过了以往历代农民起义军的水平。

另外,在镇压太平天国运动的过程中,湘军、淮军等领导人曾国藩、胡林翼、李鸿章等人也积累了一套建军理论和作战原则,对以往的军事思想有所发展。

中国的古代战争策略与军事思想中国古代的战争策略与军事思想丰富多样,从春秋战国时期的兵法到三国时期的谋略,再到明清时期的兵书,无不展现着中国古代智慧的瑰宝。

这些军事思想和策略常常被后世军事家所传承,并且对现代军事学造成了深远的影响。

一古代的战争以伤害敌人为主。

《孙子兵法》强调进攻,讲究以奇袭和速度取胜。

其中著名的“孙子兵法”被誉为世界上最早的兵书,提出了“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”的观点。

这一思想体现了战争的终极目标是追求胜利,为了胜利可以牺牲一切,充分显示了古代华夏民族不畏牺牲的战斗精神。

二仁者无敌。

与此同时,中国古代的军事思想也注重“仁”道,强调同仁共济的精神,追求以和平解决问题。

古代军事家关羽的军事思想,即“仁者无敌”,在战争实践中广受推崇。

关羽对待俘虏慈悲待之,坚持对敌人保持人性,并用信义感化同胞。

这种仁义道德在一定程度上减少了战争的残酷性,也得到了敌方士兵的尊重和理解。

三困敌之策。

中国古代军事思想中还有一种重要的策略,即利用地形困敌,实行攻守兼备,以得到战争的主动权。

韩信“破釜沉舟”的策略就是一个典型的例子。

韩信在攻下郢城后,意识到敌人可能会反扑,于是下令烧毁船只和厨具,使得自己的士兵无退路可言,迫使他们必须拼死一战。

这种放弃退路,坚决向前的策略成功地使敌军陷入困境,最终取得了胜利。

四攻守兼备。

中国古代军事思想的另一个特点是注重攻守兼备。

《孙子兵法》中指出:“故知兵者,动而不迷,举而不穷。

”这表明军事家们强调攻守兼备,既要有进攻的能力,又要有守备的能力。

只有这样才能做到灵活战术的运用,应对敌人的多变情况。

五兵法与政治思想相融合。

中国古代的军事思想与其它传统思想有机地融合在一起。

兵法在制定和实施战略的同时,也蕴含着深厚的政治思想。

例如孙子的“知己知彼,百战不殆”的观点,反映了在作战中,了解敌人的情况至关重要,有利于进一步制定战略和战术。

同时,这个思想也引导人们在政治游戏中,要善于洞察敌人的意图,以此作为制定策略的依据。

中国古代军事思想内容极为丰富,主要有战争观.将帅修养治军.战略战术、战争其他保障理论等。

1.战争的起因性质和作用(1)战争的起因。

《吴子兵法》认为“一日争名,二日争利,三日积恶,四曰内乱,五曰因饥。

”引起战争的原因有五个方面:一是争夺霸主地位。

二是争夺土地、财产和人口。

三是积恨深怨。

四是国家发生了内乱。

五是国家发生了饥荒。

《吴子兵法》虽然未能揭示战争的本质,但对我国奴隶社会和封建社会初期战争起因的归纳、论述是非常精辟的。

(2)战争的性质。

《吴子兵法》指出“一日义兵,二日强兵,三日刚兵,四曰暴兵,五日逆兵。

”唧禁暴除乱,拯救危难的军队叫义兵:仗势兵强,征伐列国的军队叫强兵;因君王震怒而出师的军队叫刚兵:悖理贪利的军队叫暴兵不顾国乱民疲,兴师动众而出的军队叫逆兵。

虽然没有明显的区分正义战争与非正义战争,但已经明确指出义兵、强兵、刚兵、暴兵、逆兵的界线。

(3)战争的作用。

《尉缭子》指出:“故兵者,所以诛暴乱,禁不义也。

”即认为战争的作用是镇压暴乱制止不义行为。

《司马法》提出以战止战的思想,指出:“是故杀人安人,杀之可也;攻其国爱其民,攻之可也;以战止战,虽战可也。

”意思是杀掉坏人,保护好人,杀人是可以的;进攻其国,解放其民,进攻是可以的;用战争制止战争,即使开战,也是可以的。

2.战争与政治、经济主观指导的关系(1)战争与政治。

《司马法》指出“以义治之谓正,正不获意则权,权出于战争,不出于中人。

”即采用合于正义的措施治理国家,是正常的方法,如用正常的方法达不到目的就采取特殊的手段,特殊手段是用战争的方式表达出来的,而不是以和平方式表达出来的。

《孙子兵法》指出:“善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。

”《尉缭子》指出:“兵者,以武为植,以文为种:武为表,文为里。

”他们对战争与政治的关系有了较深刻的认识。

(2)战争与经济。

经济是战争的物质基础,战争是以巨大的物资消耗为代价的。

《孙子兵法》指出:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮;则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。

中国古代军事思想中国古代军事思想是中国社会各个历史时期,各阶级、集团及其军事家和军事论著者对于战争与军队问题的理性认识,包括战争观、国防观、作战思想、建军思想、谋略思想、军事发哲学等,是中国各个历史阶段的战争和军事实践经验的理论概括。

它大约萌芽于夏商,形成于西周,成熟于春秋战国,发展于秦至清(1840年鸦片战争前)漫长的历史时期。

它是中国古代千百次王朝战争和大规模农民起义战争的经验总结。

它的丰富内容,是前人留下的宝贵军事遗产,也是中华民族灿烂文化遗产的一个重要部分。

中国近代的直至现代的军事思想,都从中批判地继承和吸取了许多有价值的内容。

中国古代军事思想主要具备以下几点:一、哲理深刻,影响深远中国军事思想对战争与军事问题的观察分析,宏观上具有一览群山的博大气概纵横联络的系统思想,言兵而不限于兵,而是将军事与政治、经济、人文、自然、心理、艺术等有关因素融合在一起,通血考虑。

微观上的分析往往入木三分,深刻独到,发人深省。

在战争观、安全观、建军思想、作战准则、方法与谋略等方面都有充满哲理与智慧的真知灼见。

例如,《孙子兵法》归纳的:“道、天、地、将、法”战争五个取胜因素;“智、信、仁、勇、严”的将帅五项素质指标;“不战而屈人之兵”的“全胜”目标;“先胜后战”的战争原则;“知己知彼,百战不殆”的著名论断;“水无常形,兵无常势”的精妙见解;“出其不意,攻其不备”的谋略思想;对计与战、力与智、利与害、全与破、数与胜、奇与正、形与隐、虚与实、动与静、迂与直、势与能等范畴的深刻分析,像金子虽历经千载而光彩依旧,被无数古今中外兵家名将作为座右铭。

中国军事思想对当今世界军事领域产生的重大而深远的影响可以从以下三点窥见一斑:美国根据“不战而屈人之兵”的思想建立’确保摧毁、确保生存”的核威慑战略;2400多年前的《孙子兵法》在1991年举世瞩目的海湾战争中成了美军指挥官的必备之物;《毛泽东军事思想》成了西方一些中高级军事指挥院校的常设课程,尽管他们开设此课的指导思想与我们不同。

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想的主要内容一、中国古代军事思想的产生、形成及其发展(一)中国古代军事思想的产生ⅴ大约公元前21世纪,中国建立了历史上第一个奴隶制的夏朝。

由于阶阶级矛盾成了社会发展中的主要矛盾,战争也就成了阶级斗争的最高斗争形式。

到了殷商时期,由于生产力的发展,常备武装力量的出现军队数量的增多,兵器质量的提高,战争对从事和指导战争的成员的战术技术也相应提出了更高的要求,因而,对军队的骨干力量--贵族的教育训练就成了当时学校教育的主要内容。

可以说中国古代军事思想已经处于萌芽状态了。

ⅴ(二)中国古代军事思想的形成到了西周时代,随着生产力发展水平的进一步提高,已经有了专门用于书写的文字和书写材料(简策、版牍),为兵书的诞生提供了必要的物质条件。

进入商周,由于战争的频繁,作为系统地论述古代兵法的着作--兵书也就在西周产生了。

在《左传》、《孙子》等兵书的引文中,可以确切地了解到在西周时期,曾产生过两部较系统记述作战经验和军事原则的兵书--《军志》和《军政》。

这些标志着中国古代军事思想的形成。

ⅴ(三)中国古代军事思想的成熟ⅴ公元前8世纪初至公元前5世纪初,中国进入了春秋时期。

由于各诸侯国之间连绵不断的战争,使军事理论和战争实践都得到了较大的发展。

《孙子兵法》是一部春秋末期集大成之作,是中国古代军事思想史上的第一个高峰。

综上所述,中国古代军事思想产生于夏商,形成于西周,成熟于春秋。

ⅴ二、中国古代军事思想的主要内容ⅴ(一)战争的起源、性质和作用ⅴ1.战争的起因ⅴ《吴子》兵法认为"一曰争名,二曰争利,三曰积恶,四曰内乱,五曰因饥"。

2战争的性质ⅴ《吴子》兵法指出:"一曰义兵,二曰强兵,三曰刚兵,四曰暴兵,五曰逆兵。

"即禁暴除乱,拯救危难的军队叫义兵;仗恃兵强、征伐列国的军队叫强兵;因君主震怒而出师作战的军队叫刚兵;违背天理贪图不义之财的军队叫暴兵;不顾国衰民疲,兴师动众而出战的军队叫逆兵。

军事理论题库(一)一、填空题1. 中国古代军事思想形成于西汉时期。

2. 我国的国防教育日是每年九月的第三个星期六。

3. 中国所倡导的新安全观的主要内容是互信、互利、平等、协作。

4. 邓小平新时期军队建设思想是邓小平理论的重要组成部分。

5. 台湾现在的主要党派是国民党、民进党、新党、台联党。

6. 高技术战争的可控性具体表现为能有效打击控制目标、能有效控制战争的规模、能有效控制战争的进程。

7. 高技术战争条件下,作战方式的运用发生如下变革导弹战多于枪炮战、远战多于近战、夜战多于近战、空袭战多于地面战。

8. 高技术战争形成的标志为1991年的海湾战争战争。

9. 《孙子兵法》是春秋末期著名军事家孙武撰写的。

10. 军队要担当起维护国家主权和安全的历史责任。

11. 《孙子兵法》全文共13篇。

12. 当前影响世界安全形势的两个主要因素是恐怖主义、霸权主义。

13. 国防的基本类型有扩张型、自卫型、联盟型、中立型。

14. 六大高技术群包括信息技术群、新材料技术群、新能源技术群、生物技术群、海洋开发技术群和航天技术群。

15. 高技术战争消耗大,具体表现为武器装备费用上升和战场物资消耗增多。

16. 全心全意为人民服务是人民军队的唯一宗旨。

17. 中国革命的中心任务和最高形式是发动群众武装夺取政权。

二、判断题1. 北宋前期,为使文臣武将熟悉军事,编纂出版了中国第一部兵书汇编《武经总要》。

(√ )2. 《论持久战》是毛泽东在土地革命战争时间写的文章。

(× )3. 隐形技术就是看不见技术。

( × )4. 国防建设是国家建设的核心组成部分。

( × )5. 军队和国防建设是军队的事情。

( × )6. 军队建设的中心是解决正规化问题。

(× )7. 赢得战争胜利的最终因素为高技术装备,而不是人。

(× )8. 台湾地区就是指台湾本岛。

( × )9. 战略上要重视敌人,战术上要藐视敌人。

2第章 军事思想 41二、古代军事思想的精华中国古代军事思想源远流长,博大精深,异彩纷呈。

几千年的丰厚积淀,使军事家、兵学家对战争的起源、性质和作用,战争与政治、经济的关系,战争与主观指导,将帅修养,治军方法,战略战术、战争保障等问题的系统认识上升为理论,形成了中国古代军事思想,奠定了在世界军事思想史上的杰出地位。

纵观中国古代军事思想的丰富内容,其精华大多见诸于《孙子兵法》。

(一)重战、慎战、备战思想1.重战思想重战思想,即战争是国家的大事,一定要引起高度重视。

《孙子兵法》开篇指出:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

”认为战争是关系到国家军民生死存亡的头等大事,不能不认真研究和对待。

春秋末期,诸侯兼并,战乱频繁,战争不仅是各国维持其政治统治,向外扩张发展的主要手段,而且关系到国家的存亡。

孙武总结了一些国家强盛,一些国家灭亡的经验和教训,精辟地概括出“兵者,国之大事”的著名论断,这对于人类认识战争的实质,无疑是一个巨大的贡献,也是中国古代军事思想的基本出发点。

2.慎战思想慎战思想,即慎重对待战争,不轻易言战。

“亡国不可以复存,死者不可以复生,故明君慎之,良将警之”。

国家灭亡了就不存在了,人死了就不能再复活。

对待战争问题,明智的国君要慎重,贤良的将帅要警惕。

从这点出发,孙武主张,“非利不动,非得不用,非危不战”。

对国家没利,就不采取军事行动;没有取胜把握,就不能随便用兵;不处危急紧迫情况,就不能轻易开战。

3.备战思想备战思想其意就是未雨绸缪。

“用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也”。

用兵的原则不要寄希望于敌人不会来,而要依靠自己有充分的准备;不要寄希望于敌人不会来攻,而要依靠自己有使敌人无法攻破的条件。

战争的立足点要放在事先做好充分准备,严阵以待,使敌人不敢轻易向我发动进攻的基点上。

(二)“知彼知己,百战不殆”的战争指导思想“知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。

中国古代军事思想的主要内容资料

⒈重战思想。

《孙子兵法》开宗明义、大声疾呼:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也”。

认为战争是关系到国家民众生死存亡的头等大事,不能不认真研究和对待。

⒉慎战思想。

即慎重对待战争,不轻易言战。

《孙子兵法》中这样写道:“亡国不可以复存,死者不可以复生,故明君慎之,良将警之”。

⒊备战思想。

其意就是未雨绸缪。

孙子受当时形势的影响和思想的熏陶,提出了必须重视备战的思想,并告诫人们思想上时刻不要忘记战备,做到“用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也”

⒋善战思想。

就是要会用兵打仗。

扩展资料:

中国传统的军事战略思想作为传统文化的重要组成部分,是中华民族宝贵的历史文化财富。

在数千年历史演化的长河中,社会形态、政治体制、经济结构、民族融合、科技水平以及文化心理、地理环境、气候条件等因素互相交织、彼此矛盾运动,形成了蔚为大观的军事文化资源。

古代中国的军事战略与战术思想古代中国的军事战略和战术思想在中国历史上扮演了非常重要的角色。

从战国时期到明清时期,这些思想被广泛应用于战争和国家安全领域。

古代中国的军事战略和战术思想具有独特的特点,其中一些在今天仍然被认为是有用的。

一、战争的目的古代中国的军事战略和战术思想认为,战争的目的是为了实现和平、稳定和繁荣。

这是古代中国军事思想的核心概念之一。

在古代,国家和社会的稳定是最重要的,因此,战争的目的是为了维护稳定和安全。

如果一个国家不能通过和平手段解决问题,那么战争就变成了一种必要的手段。

二、士兵的道德在古代中国的军事战略和战术思想中,士兵的道德是非常重要的。

士兵需要具备高度的纪律性和责任感,并且是需要坚持荣誉的。

士兵们被看作是国家的守卫者,他们需要为了国家和社会利益而奋斗。

在古代中国军事思想中,士兵们不仅仅是一群士兵,而且是一个完整的团队。

团队合作非常重要,士兵需要互相支持和保护。

三、对敌人的了解古代中国军事战略和战术思想非常注重对敌人的了解。

了解敌人的弱点是制定战术计划的重要一环。

通过了解敌人的战术和策略,我方的将军可以选择最好的战术进行应对。

在古代中国军事思想中,对战争的战术和策略的了解是胜利的关键。

四、兵器和阵型在古代中国军事战略和战术思想中,兵器和阵型也是非常重要的。

不同的兵器可以用于不同的战术,因此在选择阵型时,将军需要考虑他们的优劣。

阵型的选择取决于士兵的数量、类型和战术目标。

在古代中国军事思想中,阵型被视为制定一个成功战术计划的重要一环。

五、鼓舞士气在古代中国的战争中,鼓舞士气非常重要。

士兵需要信心满满,以便在战场上取得胜利。

鼓励和支持士兵们相信自己的能力和能够实现胜利是非常重要的。

大声喊叫、鼓动、振奋等方式都可以用于鼓舞士气。

总而言之,古代中国的军事战略和战术思想强调了维护稳定和安全的重要性,注重士兵的道德和团队精神,以及对敌人的了解、兵器和阵型的选择和鼓舞士气。

这些思想不仅在古代中国的战争中被广泛应用,而且今天仍然被认为是有用的。

中国古代军事思想的主要内容中国古代军事思想是中国古代军事理论的总称,它包括了中国古代军事家们对于战争、军事组织、军事指挥、兵法、战术等方面的理论思考和总结。

中国古代军事思想具有悠久的历史传统,深刻的理论内涵,对于中国古代军事的发展和演变起到了重要的指导作用。

中国古代军事思想的主要内容主要包括以下几个方面:一、战争观念。

中国古代军事思想中的战争观念主要体现在对战争的认识和看法上。

古代军事家们认为,战争是政治的继续,是国家生死存亡的问题,因此必须慎重对待。

在对待战争的态度上,古代军事家们主张“不战而屈人之兵”,即通过外交手段解决问题,避免战争的发生。

同时,他们也强调了“先发制人”,即在敌人未做好准备之前,主动出击,取得战争的主动权。

二、兵法思想。

兵法是中国古代军事思想的核心内容之一,它主要包括了军事组织、军事指挥、兵器装备、军队训练等方面的理论。

古代军事家们在兵法思想上主张“以正治国,以奇用兵”,即在治国和用兵的过程中,要遵循正义和奇谋的原则。

同时,他们还提出了“知己知彼,百战不殆”的观点,强调了对敌人和自己的了解,以及充分的准备工作。

三、战争技术。

在战争技术方面,中国古代军事思想主要包括了兵器装备、战争工程、战争术等内容。

古代军事家们在战争技术上提出了“兵贵神速”、“兵贵利器”等原则,强调了速度和武器装备对于战争的重要性。

同时,他们还总结了大量的战争经验,提出了一系列的战争术和战术原则,如“声东击西”、“虚实相生”等。

四、军事思想的传承与发展。

中国古代军事思想在历史的长河中不断传承和发展。

从春秋战国时期的《孙子兵法》、《吴子兵法》到战国末期的《孙膑兵法》、《吴起兵法》,再到秦汉时期的《六韬》、《三略》,这些兵书不仅总结了当时的战争经验,而且对中国古代军事思想的形成和发展起到了重要的推动作用。

总之,中国古代军事思想是中国古代文化的重要组成部分,它对于中国古代军事的发展和演变起到了重要的指导作用。

通过对中国古代军事思想的总结和研究,我们可以更好地了解中国古代军事的特点和规律,为今天的军事建设和发展提供借鉴和启示。

中国古代军事思想的主要内容一、中国古代军事思想的产生、形成及其发展(一)中国古代军事思想的产生ⅴ大约公元前21世纪,中国建立了历史上第一个奴隶制的夏朝。

由于阶阶级矛盾成了社会发展中的主要矛盾,战争也就成了阶级斗争的最高斗争形式。

到了殷商时期,由于生产力的发展,常备武装力量的出现军队数量的增多,兵器质量的提高,战争对从事和指导战争的成员的战术技术也相应提出了更高的要求,因而,对军队的骨干力量--贵族的教育训练就成了当时学校教育的主要内容。

可以说中国古代军事思想已经处于萌芽状态了。

ⅴ(二)中国古代军事思想的形成到了西周时代,随着生产力发展水平的进一步提高,已经有了专门用于书写的文字和书写材料(简策、版牍),为兵书的诞生提供了必要的物质条件。

进入商周,由于战争的频繁,作为系统地论述古代兵法的著作--兵书也就在西周产生了。

在《左传》、《孙子》等兵书的引文中,可以确切地了解到在西周时期,曾产生过两部较系统记述作战经验和军事原则的兵书--《军志》和《军政》。

这些标志着中国古代军事思想的形成。

ⅴ(三)中国古代军事思想的成熟ⅴ公元前8世纪初至公元前5世纪初,中国进入了春秋时期。

由于各诸侯国之间连绵不断的战争,使军事理论和战争实践都得到了较大的发展。

《孙子兵法》是一部春秋末期集大成之作,是中国古代军事思想史上的第一个高峰。

综上所述,中国古代军事思想产生于夏商,形成于西周,成熟于春秋。

ⅴ二、中国古代军事思想的主要内容ⅴ(一)战争的起源、性质和作用ⅴ1.?战争的起因ⅴ《吴子》兵法认为"一曰争名,二曰争利,三曰积恶,四曰内乱,五曰因饥"。

2?战争的性质ⅴ《吴子》兵法指出:"一曰义兵,二曰强兵,三曰刚兵,四曰暴兵,五曰逆兵。

"即禁暴除乱,拯救危难的军队叫义兵;仗恃兵强、征伐列国的军队叫强兵;因君主震怒而出师作战的军队叫刚兵;违背天理贪图不义之财的军队叫暴兵;不顾国衰民疲,兴师动众而出战的军队叫逆兵。

3.?战争的作用ⅴ(二)战争与政治《司马法》指出:"以义治之之谓正,正不获意则权,权出于战争,不出于中人。

"意思是说采用合乎正义的措施来治理国家,这是正常的方法,用正常的方法达不到目的就采取特殊的手段,特殊手段是以战争方式表达出来的,而不是以和平方式表现出来。

ⅴ(三)战争与经济ⅴ战国时期齐国的管仲有比较深刻的论述,他明确指出,"一朝之师,十年之蓄积殚,一战之费,累代之功尽"。

正因为战争对经济如此依赖,所以,中国古代军事思想家明确提出"非利不动,非得不用,非危不战"的慎战思想和"因粮于敌,务食于敌"的补给原则。

《孙子》兵法也因此提出速战速决的战争指导原则:"久暴师则国用不足"。

这一原则在战争消耗十分巨大的现代战争中,仍然值得借鉴。

ⅴ(四)战争与主观指导ⅴ《孙子》兵法中说:"故经之以五事,校之以计,而索其情。

"关于战争中的主观指导,《孙子》兵法中也明确指出:"因利而制权。

"又说:"敌兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。

"(五)将帅修养ⅴ中国古代军事思想家特别重视将帅在战争中的地位和作用,提出了"知兵之将,民之司命,国家安危之主也。

"《孙子》兵法强调:"将者,智、信、仁、勇、严也。

"《吴子》兵法中则指出"总文武者,军之将也。

"(六)治军ⅴ关于治军,中国古代军事思想家突出了两个方面:一是法令法规的建设与实施。

《孙子·计篇》谈"庙算"的时候,强调了一点,那就是敌我双方"法令孰行"。

二是要求从实战出发训练士兵。

在训练方法上主张"教得其道","练心"、"练胆"、"练艺",以提高士兵的作战能力。

ⅴ(七)战略战术ⅴ中国古代军事思想家的著述中关于战争谋略与战术的论述,有很多是相当精辟和有见地的。

例如:"上兵伐谋","以全争于天下"的以谋制胜论;"不战而屈人之兵"的威慑战略论;"兵无常势、水无常形","知彼知己"的因敌制胜论;"度势,料势,为势,应势"的胜可为论;"先人有夺人之心"的"兵贵先"的先发制人论;"后人发,先人至"的后发制人论;"致人而不致于人"的掌握战场主动权论;"善用兵者,无不正,无不奇,使敌莫测"的奇正相变论;"攻其无备,出其不意"的进退无形论;"以众击寡"的集中兵力论;"兵贵胜,不贵久","兵之情主速"的速胜论。

ⅴ(八)关于取得战争胜利的其他保障ⅴ在战争中的物质储备和后勤保障方面,我国古代军事思想家也给予了高度重视。

《孙子·军争》篇就明确指出:"军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。

"《六韬·军略》也说:"三备用备,主将何忧。

"因此提出"取用于国,因粮于敌"的作战原则。

此外,我国古代军事思想中还有有关地形、用间、阵法、守城、攻城、乡导、行军、安营、警戒等方面的论述。

ⅴ三、《孙子兵法》简介ⅴ孙武生活于我国古代的春秋时期,是人类古代最伟大的军事思想家。

他的军事巨著《孙子兵法》的问世,标志着人类古代军事思想进入了成熟阶段。

ⅴ(一)孙武其人ⅴ孙子,名武,字长卿,春秋时齐国人,生卒年月不详。

(二)《孙子兵法》十三篇简介ⅴ1.?《计》篇ⅴ主要论述了研究和谋划战争的重要性,通过对决定战争胜负的各项基本条件的计算,做出战略决策,并提出了"攻其无备、出其不意"的军事名言。

ⅴ2.?《作战》篇ⅴ该篇从战争对人力、物力和财力的密切依赖关系,着重论述了"兵贵胜、不贵久"的速胜论思想,并提出了"因粮于敌"的原则。

3.?《谋攻》篇ⅴ该篇主要论述了筹划进攻的策略,并强调了以智谋取胜的战略方针,揭示了"知彼知己,百战不殆"的战争规律。

4.?《形》篇ⅴ该篇主要论述军队在作战原则上,要时刻掌握主动权,使自己立于不败之地,然后寻求打败敌人的可乘之机,以压倒的绝对优势打击敌人,达到"自保而全胜"的目的。

5.?《势》篇ⅴ该篇主要论述在军事实力的基础上,只有充分发挥指挥员的聪明才智,造成和利用有利态势,才能出奇制胜地打击敌人。

6.?《虚实》篇ⅴ该篇主要论述在作战指导方针上必须"避实而击虚","因敌而制胜",调动敌人而不被敌人所调动,主动灵活地打击敌人。

7.?《军争》篇ⅴ该篇主要论述的是对立的两军如何争取胜利的问题。

其核心是力争时刻掌握战场上的主动权,并提出了"避其锐气,击其惰归"的军事原则。

8.?《九变》篇ⅴ该篇主要论述要根据情况的变化灵活用兵的原则,提出了有备无患的备战思想。

9.?《行军》篇ⅴ该篇主要论述了行军作战的要领和观察判断敌情的方法,并提出"令之以文,齐之以武"的治军思想。

10.?《地形》篇ⅴ该篇主要论述军队在不同地形条件下的行动原则,强调将帅要重视对地形的研究和利用。

11.?《九地》篇ⅴ该篇主要论述了在九种不同的作战区域的用兵原则,并强调了"兵之情主速","并敌一向,千里杀将"等问题。

12.?《火攻》篇ⅴ该篇主要论述了火攻的种类、目的、条件和实施方法,同时提出了"主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战"的慎战思想。

13.?《用间》篇ⅴ该篇主要论述了使用间谍的重要性、种类及其方法,强调了侦察敌情的重要性,并提出了先知敌情,"不可取于鬼神","必取于人"的朴素唯物主义观点。

(三)《孙子兵法》的科学价值ⅴ1.?提出了以"道"为首的战争制胜条件ⅴ《孙子兵法》开宗明义就说:用兵打仗关系着国家的生死存亡,是不可不认真研究考察的,所以要"经之以五事,校之以计而索其情"所谓"五事",即"道"、"天"、"地"、"将"、"法";所谓"七计",即"主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明"等七个方面的情况。

所有这些,都是客观存在于战争双方并关系到战争胜败的东西。

由此可见,孙武对战争胜负的认识,属于早期战争问题上朴素唯物论的认识论。

2.?揭示了"知彼知己,百战不殆"的普遍军事规律ⅴ孙武在历史上第一次用简明扼要的语言概括了"知彼知己,百战不殆"这样一个具有普遍意义的战争指导规律,这是前无古人的,是《孙子兵法》军事思想的精华。

"知彼知己,百战不殆"这一军事名言,不仅揭示了战争指导者对彼己情况的了解与战争胜负之间的关系,而且也指明了在了解彼己情况的基础上,找出双方行动的规律,并按照这些规律去确定自己的作战行动,以战胜敌人。

3.?反映了较丰富的朴素唯物论和原始辩证法思想ⅴ《孙子兵法》之所以能够提出若干较精辟的军事理论原则,是有其深刻的思想原因的。

从《孙子兵法》十三篇不难看出,孙武在论述兵法的过程中,反映出不少朴素唯物主义原始辩证法思想。

如他在分析研究战争,判断战争胜负的可能性时,能够从一些客观条件入手,并较充分地估计到了战争对客观条件的依赖关系。

特别值得指出的是,他对于"道"和"天"解释是朴素唯物论的。

《孙子兵法》中的"道",不是虚无不可捉摸的超时空的东西,而是指的新兴地主阶级的政治,是"令民与上同意"等客观实际。

《孙子兵法》中的"天",不是什么神物,而是"阴阳、寒暑、时制"等自然现象。

4.?第一次提出了威慑战略理论ⅴ孙武在《谋攻篇》中提出:"是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善也。

"孙武对"不战而屈人之兵"的具体实施办法又有了详尽的论述,"上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。