老师称谓之多少

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:4

长知识古代对“教师”的称呼古代对“教师”的称呼,在不同的历史时期、地域、文化背景下,有着不同的称谓。

下面就从各个方面进行介绍。

一、尊称古代对“教师”的最普遍的尊称,是“先生”。

这个词最早出现在《诗经》中,“先生如金,美玉在上”。

在先秦时期,指的是文化名士、人才、高崇的品德;到了汉代,这个词开始被用来指称教师、学者,成为了教师的一个专用称呼,并且延续至今。

在唐代,出现了对教师更为尊敬的称谓:“师父”,意为“师傅之父”,称为“老师”。

宋代时,人们开始用“先生”在“老师”间交替使用。

明清时期,“夫子”成为尊称教师的常用称呼,它既可以指教师,也可以指学者。

由于明朝的礼制较为严格,因此称“夫子”时必须加上相应的敬称,如“礼部夫子”、“太学博士”、“礼部侍郎兼太学博士”等。

二、专称古代的教师,在不同的学科和领域中,有着不同的专称。

以下是一些典型的例子:1. 讲学:古时称为“说课”、“授课”,治学者即为“讲师”。

如《唐僧传》中,唐僧在大唐广场说课,称为“讲师”;《水浒传》中,武松在街上开设功夫班,称为“讲拳先生”。

到了宋明清时期,这个称呼逐渐转化为“讲师”、“讲官”。

2. 基础教育:古代基础教育的教师,一般称为“先导”,既要教授文化知识,又要传授社会道德,扮演着重要的社会角色。

如《史记》中,蒯公为魏文侯先导;《孟子》中,王肃的老师叫做先导乎。

《水浒传》中的张青为将领家的家庭教师,称为“家庭先导”。

3. 武术训练:古代武术训练和指导的教师,一般被称为“师父”。

如《西游记》中,孙悟空在斗战胜佛庙中拜师学艺,称自己的老师为“师父”。

4. 科举教育:古代科举制度中,负责考生科目的教师,被称为“监考”、“试官”,而教授科目的教师,则被称为“名师”、“大儒”。

比如《红楼梦》中,宝玉考差(相当于考试),由于周师傅的教授,成功考中状元。

三、地域称呼由于古代的隔离和区域性文化发展,不同地域的教师也有着不同的称谓。

1. 北方地区北方教师一般被称为“儒先”、“文先”,这两种称谓的含义都比较广泛,不仅指教师,还可以指文化人、读书人等。

“老师”称谓

老师的称谓很多:师、老师、先生、教师、讲师……名止繁多不一而足,但是,它们又多少有些区别。

人类打从进入文明社会后,老师便成了一个必不可少的重要职业。

传递、传统的继承、历史的延续、科学的昌明……若无老师“传道、授业、解惑”,是不可设想的。

据《说文解字》讲,师即“教人以道者之称也”。

二千多年前,我国已有“师傅、师长、先生”等称谓了。

这些称谓意思接近,生命力强,甚至今日仍在使用。

不过,“师傅”现在常指教育教学之外,其他行业老师;“先生”增加了对男子的尊称和妻子称丈夫的更多含意。

“老师”的叫法,是后来才有的。

有人引述《史记.孟子荀卿列传》中,有“齐襄王时,而荀卿最为老师”句子,证明“老师”一词在春秋战国时已经存在了。

其实这是个误解,书中说荀卿是最“老”的“师”,并非而今的“老师”呢!“老师”一词应最早见于宋末,盛行于明清。

当时“老师”是指有更高学问的科举考试之主考官。

清末开办学堂,此时教师称“教习”,再后才改为“教师”。

民国之后,学堂变成学校,教师政府部门职员一样,由政府任免和发放工资,所以又产生“教员”一说。

“讲师”则是区别于教授和助教的教师职称名衔。

我最喜欢的老师作文(通用45篇)我最喜欢的老师作文一、老师的称谓教师的十一个称谓:老师——最广泛流行的敬称;先生——最历史悠久的尊称;园丁——最质朴无华的褒称;慈母——最真情感人的爱称;蜡烛——最温馨动人的称谓;春蚕——最纯挚的称谓;春雨——最生动形象的默称;人梯——最高评价的专称;孺子牛——最具中国特色的喻称;教练——是指导、训练和督导他人,试图完成某种使命或任务的人;人类灵魂工程师——最富哲理的称谓。

二、我最喜欢的老师作文(通用45篇)在平时的学习、工作或生活中,许多人都写过作文吧,作文可分为小学作文、中学作文、大学作文(论文)。

那么问题来了,到底应如何写一篇优秀的作文呢?以下是小编帮大家整理的我最喜欢的老师作文(通用45篇),欢迎大家分享。

我最喜欢的老师作文1我喜欢所有教过我的老师,但我最喜欢我们的现任班主任——王老师。

我喜欢他的和善,更喜欢他的独具慧眼。

我是一个懂事而内向的小女孩儿。

在老师的眼中,我不善言辞。

在同学的眼里,我安静无比。

所以,学校组织的各类比赛都与我无缘,我多么渴望自己也能成为同学眼中的骄傲。

六年级的一节语文课上,王老师微笑着说:“谁能读一读课文的第二自然段?”晴自告奋勇地读起来……那甜美的音质,那抑扬顿挫的声音在教室里回荡。

“谁自认为比他读得更好?”老师激励地说。

教室里立刻鸦雀无声,大家你看看我,我看看你,没有一人举手。

晴可是我们班的朗读高手,谁敢自讨没趣呢?“机会是自己创造的,懂得创造机会的人才能成功。

”王老师鼓励道。

我似懂非懂的、胆怯地举起手来,心里跳个不停,既渴望又害怕。

“这个小女孩试试看。

”老师指了指我。

我站直身体,定定神,认真地读起来:“每天秋天到来时,我感受着秋的凉意……那是被人理解的喜悦和被人认可的感动。

”我的话音刚落,就见老师带头鼓起掌来。

“读得真棒,你叫什么名字?老师惊奇的问道。

“揣清新”,我自豪地回答。

那一刻,我觉得所有同学都向我投来了羡慕的眼神,那种被人肯定的感觉简直无法用语言表达。

中国古代教师称谓古代对教师的称谓颇多,看看究竟都有哪些?师,教师的统称。

《论语》:“温故而知新,可以为师矣。

”师长,官师(百官或官吏之长)和长者。

《韩非子·五蠹》:“今有不才之子……师长教之弗为变。

”后用为对教师的尊称。

师傅,教师的通称,如对东宫太子的老师称为太子师傅。

《谷梁传·昭公十九年》:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”今常用为学徒对传授技艺的业师的尊称,也用作对有生产技能的工人的尊称。

师父,对教师的尊称,含教师如父之意。

南唐尉迟《中朝故事》:“某乍到京国,未获参拜所有高手,在此致此小术不行,且望纵之,某当拜为师父。

”师资,先秦时代对教师的尊称。

《春秋谷梁传》杨士勋疏:“师者教人以不及,故谓师为师资也。

”今指能胜任教师职务的人才。

宗师,称受人尊重、奉为师表的人,掌管宗室(帝王的宗族)子弟的训导工作。

《后汉书·朱浮传》:“寻博士之官,为天下宗师。

”经师,汉代以经学教授学生的学官,后来指传授经学的教师。

《汉书·平帝纪》:“郡国曰学,县、道、邑、侯国曰校,校、学置经师一人。

”老师,原意指年老而资深的学者。

宋、元时称地方小学教师为老师。

金代元好问《示侄孙伯安》诗:“伯安入小学,颖悟非凡儿,属句有夙性,说字惊老师。

”现为对教员的尊称或泛称有某种特长、值得学习的人。

女师,古代教育妇女的女教师。

《诗·周南·葛覃》中的“言告师氏”,毛传:“师,女师也。

古者女师教以妇德、妇言、妇容、妇功。

”讲师,古代尊称讲解经籍的教师为讲师。

今为高等学校中高于助教、低于副教授的教师职称。

博士,称教师为博士始于战国,秦、汉相承。

汉武帝时,设五经博士,此后博士专掌经学传授。

唐置国子、四门等博士,明、清时也有国子博士。

《史记·循吏列传》:“公仪休者,鲁博士也,以高弟为鲁相。

”今指学位的最高级别;也指取得这一学位的人。

夫子,古代称大夫(官职)为夫子。

孔子曾为鲁大夫,故其弟子也称孔子为夫子。

称谓学我国古代对学校学官老师学生与女性称谓分析图A·中国古代对老师的称呼“三人行,必有我师”从古至今,中国对老师就十分尊敬。

教师作为一个群体,最基本的职责是“传道受业解惑”,但作为肩负起历史脉络勾联的教师,他们不仅仅是承载着文化与科学的传播,而是双足踏之平凡之中,踞于伟大之上。

肩负着人类的历史使命,将风唤成风暴,将雨滴成磅礴,以教师为媒介而改变着历史。

世界上有那么多的教师成为名人,他们随着时间的流逝而渐渐凸显出价值来,在我上面所说的这些世界历史名人,不仅显赫,也很神圣,成了人类的骄傲,他们的伟大无与伦比。

教育需要智慧,教育需要伟大的智慧。

拥有伟大智慧的。

教师,将成为伟大的教师。

伟大的教师,创造出伟大的教育奇迹。

古希腊,人们称教师为“智者”;古代中国,教师必须具备“智者”和“仁者”。

教师是人类智慧的使者、是智慧的化身,一个优秀的教师必须拥有教育的智慧。

教师的智慧贯穿教育的始终,拥有智慧才能教育好“人”。

中国古代学生对自己的老师的称谓颇多,看看究竟都有哪些?那么古代对老师的称呼有哪些呢?师,老师的通称,自先秦至清未.师父、师傅:秦时代.对老师的尊称。

“师傅”原为春秋时国君的老师。

夫子:古代对老师的一种尊称,尤其流行于旧时私塾。

师长:教师的尊称。

外傅:古代对教师的特称。

博士:先秦来的国学老师。

经学教师称“博士”。

至唐朝时期,各专业学校更有“律学”、“算学”“书学”博士之分。

教授:原为学官自谓,自宋始于宋学、律学、医学、武学等科均设“教授”,以传授学业,后世相沿。

讲师:讲授武事或讲解经籍的教师谓“讲师”。

助教:古代学官名。

:国子监老师.教师。

西晋武帝咸宁四年设置,协助国博士教授生徒。

南北朝、隋代相沿设置。

唐代国子学、太学、广文馆、四门学都没有助教。

明清两代,仅国子监有助教。

教渝:宋代京师所设小学和武学中的教师称谓,到元、明、清的县学照样设置。

教习:明代掌课试之事的教师。

明朝入选翰林院的进士之师称教习,到清末,学堂兴起后,教师仍用其名。

教师的别称师:中国古代称教书者为“师”,并把“师”作为最受人尊敬的职业。

春秋时的《尚书》云:“天降下民,作之君,作之师,”把“师”的地位与天、地、君、亲并称,并写在同一牌位供众人朝拜,可见“师”的地位之高,受人之尊。

中国的第一位教育家孔子被人们称为“至圣先师”、“万世师表”,是几千年来人们最崇敬的人物之一。

对“师”最精辟、最完美的解释是唐代大文豪韩愈的《师说》一文,“古之学者必有师,师者,所以传道、授业、解惑也”,将教师的职业价值提升到文化传递的社会高度评价,一直被国人奉为经典世代流传,也是历来教书者引以自豪的荣耀。

教师、老师:随着岁月的更迭,“师”的称谓后来演化为“教师”、“老师”。

如今,“教师”的称谓多用于书面语言,而“老师”是现实生活中流传最广泛、使用频率最高的称谓。

先生:“先生”一词在各类词典中的第一解释就是“教师”,是对教师最古老、最悠久的称谓,已经流传了几千年。

古代称教书者为“先生”、“私塾先生”、“教书先生”等。

鲁迅写的《藤野先生》就是一篇歌颂“先生”的传世佳作,藤野先生的优秀品质和博大胸怀一直成为老师的楷模。

随着历史的发展,“先生”一词也发生了词义上的变化,现在“先生”成为社会上最流行的尊称口语,已经远远超出教师的范畴被广泛运用于各种人群。

然而,在教育界“先生”的传统称谓仍在沿用,只是它的规格被提高了,人们往往把资深的、德高望众的老师称为先生。

园丁:“园丁”原本是指从事园艺的工人,后被比喻成教师。

人们通常把童真的孩子比喻成幼苗、花朵、小树等,而培育这些幼苗、花朵、小树的老师就像辛勤的园丁一样,用智慧、爱心和汗水浇灌、培育、呵护着园子里的每一株幼苗,使他们枝繁叶茂,姹紫嫣红,茁壮成长。

因此,把老师称作园丁是最质朴、最形象、最富有田园诗意的比喻。

慈母:中国古人云:“师如父母”。

人们把老师比作“慈母”,主要是对那些有着“童心母爱”的女教师给予的最亲切、最真挚、最感人的尊称。

“慈母”首先蕴含着教育工作者伟大的爱。

教师的别称网络上有这样一个段子:教师,又名老师;洋名:teacher;假名:灵魂工程师;别名:教育工作者;曾用名:先生;昵称:园丁;外号:蜡烛;浑名:教书匠;市井称呼:孩子王;江湖称呼:靠嘴吃饭的;隐晦称呼:卖口水的;商业化称呼:老板;网络称呼:老湿;抽象称呼:脑力劳动者;经济学定义:低收入阶层;社会学定义:生存型生活者;政治学定义:老九;经常性称呼:知识分子;政府给的名字:事业人员;民政定义:温饱型;真名:穷人。

其实中华文明五千年,历朝对老师的称呼都不一样。

现在就随我一起学习下吧~师:这个是历代对教师的简称,例如皇帝的老师就叫:帝师。

老师:为宋元时期对小学教师的别称。

师父、师傅:对老师的尊称。

师资:先秦之后历代对教师的别称。

外傅:经学教师称“博士”。

至唐宋时期,各专业学校更有“律学”、“算学”、“书学”博士之分。

教授:原为学官的称谓,自宋始于宗学、律学、医学、武学等科均设“教授”,以传授学业。

讲师:讲授武事或者讲解经籍的教师谓“讲师”。

助教:为“国子学”(即后“国子监”)教师,其任务是协助博士教授生徒,看来意义很现代挺接近的。

教谕:宋代京师所设小学和武学中的教师称谓,至元明清之县学循之。

教习:明朝入选翰林院的进士(即庶吉士)之师称“教习”,至清末,学堂兴起,其教师仍用其名。

经师:汉代之后历代在校或者学中传授经学的教师未至“经师”训导:明清时期府设教授,州设学正,县设教谕,掌教育生员,其副职也称“训导”。

先生:古时对“门馆”、“私塾老师中中年长者之尊称”。

山长或院长,弟子对书院中授徒学教师的尊称,山长或院长并总领院务。

老师这一当今最广泛的称谓,在我国古代有着种种精彩的别称,了解一些这方面的文史知识,对我们尊师重教,弘扬中国传统文化不无裨益。

“师”是古代人对教师的通称,“三人行,必有我师焉。

”先秦时代对教师统称为“师傅”,《谷梁·昭公十九年》载:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”这里所说的“师傅,即师也。

老师——最广泛流行的敬称中国古代称教书者为“师”,并把“师”作为最受人尊敬的职业。

春秋时的《尚书》云:“天降下民,作之君,作之师,”把“师”的地位与天、地、君、亲并称,并写在同一牌位供众人朝拜,可见“师”的地位之高,受人之尊。

中国的第一位教育家孔子被人们称为“至圣先师”、“万世师表”,是几千年来人们最崇敬的人物之一。

对“师”最精辟、最完美的解释是唐代大文豪韩愈的《师说》一文,“古之学者必有师,师者,所以传道、授业、解惑也”,将教师的职业价值提升到文化传递的社会高度评价,一直被国人奉为经典世代流传,也是历来教书者引以自豪的荣耀。

随着岁月的更迭,“师”的称谓后来演化为“教师”、“老师”。

如今,“教师”的称谓多用于书面语言,而“老师”是现实生活中流传最广泛、使用频率最高的称谓。

有人问:“师”前面为什么要加个“老”呢?据说有两种释义:一是说明老师是历史最悠久的职业,无以伦比;二是对老师的尊敬和爱戴,因为“老”的词义解释其中之一是“敬辞”。

因此“老师”的称谓充分体现了中华民族“尊师重教”的传统美德。

改革开放以来,随着老师经济生活的改善和社会地位的提高,以及国家与社会对知识和教育的越来越重视,“老师”成为最受人们尊敬的称谓。

如今,“老师”的称谓已走出教育界范畴,在社会上,如果被人称作“老师”,那将是对你最大的尊敬,也使你感到莫大的荣耀。

先生——最历史悠长的尊称“先生”一词在各类词典中的第一解释就是“教师”,是对教师最古老、最悠久的称谓,已经流传了几千年。

中国古代闻名世界的大教育家孔子是最早的先生,因为“子”就是先生的意思。

古代称教书者为“先生”、“私塾先生”、“教书先生”等,这是人民群众对教书者的敬称,充分体现了中华民族古老而悠久的尊师的优良传统和美德。

随着历史的发展,“先生”一词也发生了词义上的变化,现在“先生”成为社会上最流行的尊称口语,已经远远超出教师的范畴被广泛运用于各种人群。

然而,在教育界“先生”的传统称谓仍在沿用,只是它的规格被提高了,人们往往把资深的、德高望众的老师称为先生。

教师的各种尊称中国有悠久的尊师重道的传统,古代就有“人有三尊,君、父、师”的说法。

《吕氏春秋·尊师》云:“生则谨养,死则敬祭,此尊师之道也。

”中国古代教师的称谓很多,其中尊称有以下五种:老师原是宋元时代对地方小学教师的称谓。

金代文学家元好问《示侄孙伯安》诗云:“伯安入小学,颖悟非凡貌。

属句有夙性,说字惊老师。

”后专指学生对教师的尊称。

明清以来,一般称教师为“先生”。

直至19世纪末20世纪初,辛亥革命元老、中国现代教育奠基人何子渊、丘逢甲等人将西学(美式教育)引入中国,创办新式学校后,便开始在“学生操行规范”里面明确将“教师”称谓定义为“老师”。

但,绝大部分学生约定俗成将“先生”改称为“老师”,则是从国民政府时代开始,并一直沿用至今。

西席、西宾由来是这样的:汉明帝刘庄为太子时,拜桓荣为师,登皇位后,对桓荣仍十分尊敬,常到桓荣住的太常府内,听桓荣讲经。

汉代席地而坐,室内坐次以靠西墙(西边),面向东方为尊。

汉明帝给桓荣安排坐西南面东的坐席,表示对启蒙老师的尊敬,从此,“西席”便成了对教师的尊称,也称西宾。

师长是古时候对教师的尊称之一。

《韩非子·五蠹(音度)》:“有不才之子……师长教之弗为为变。

”山长源于《荆相近事》。

五代时,蒋维东隐居衡岳,以讲学为主,受业者众多,尊称蒋维东为“山长”。

此后,山中书院中的主讲教师亦称为“山长”。

久而久之,“山长”成为对教师的一种尊称。

先生 1.老师。

2.对知识分子和有一定身份的成年男子的尊称。

3.称别人的丈夫或对人称自己的丈夫(特定用途:前面都带人称代词或定语;比如你先生、我先生)。

4.旧时称管帐的人。

如:他在当铺当先生。

5.旧时称说书、相面、算卦、看风水等为业的人。

如:风水先生。

6. 后来意义有所外延,但凡德高望重的人,都可以被尊称为“先生”,有表示尊敬的意思,不一定完全指男士。

如宋庆龄、杨绛、冰心、丁玲等均可称为先生。

“先生”这个称呼由来已久。

不过历史上各个时期,对“先生”这个称呼是针对不同对象的。

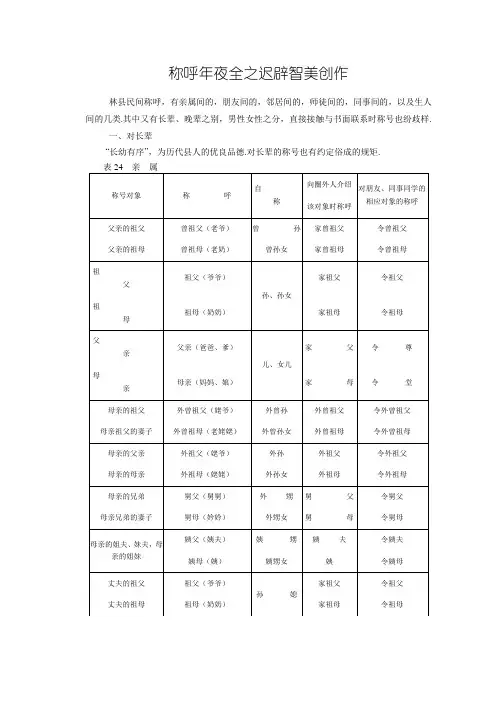

书信称谓表书信称谓表给长辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称祖父之祖父高祖父玄孙〔女〕令高祖家高祖祖父之祖母高祖母玄孙〔女〕令高祖母家高祖母高祖之兄、嫂高伯祖〔母〕玄侄孙〔女〕令高伯祖〔母〕高伯祖〔母〕高祖之弟、弟妇高叔祖〔母〕玄侄孙〔女〕令高叔祖〔母〕高叔祖〔母〕祖父之父曾祖父曾孙〔女〕令曾祖家曾祖祖父之母曾祖母曾孙〔女〕令曾祖母家曾祖母曾祖之兄、嫂曾伯祖〔母〕曾侄孙〔女〕曾伯祖〔母〕曾伯祖〔母〕曾祖之弟、弟妇曾叔祖〔母〕曾侄孙〔女〕曾叔祖〔母〕曾叔祖〔母〕曾祖之姐、妹曾祖姑曾侄孙〔女〕令曾祖姑家曾祖姑曾祖姑之夫曾祖姑丈内曾侄孙〔女〕令曾祖姑丈家曾祖姑丈祖母之父、母外曾祖〔母〕外曾孙〔女〕外曾祖〔母〕外曾祖〔母〕母之祖父、母外曾祖〔母〕外曾孙〔女〕令外曾祖〔母〕外曾祖〔母〕祖父祖父孙〔女〕令祖家祖祖母祖母孙〔女〕令祖母家祖母祖父之兄嫂伯祖〔母〕侄孙〔女〕令伯祖〔母〕家伯祖〔母〕祖父之弟、弟妇叔祖〔母〕侄孙〔女〕令叔祖〔母〕家叔祖〔母〕祖父之姐妹祖姑〔姑婆〕侄孙〔女〕令祖姑家祖姑祖姑之夫姑公内侄孙〔女〕令姑公家姑公母之父、母外祖〔母〕外孙〔女〕令外祖〔母〕家外祖〔母〕母之叔伯外叔伯祖外侄孙〔女〕令外叔伯祖家外叔伯祖妻之祖父、母岳祖〔母〕孙婿令岳祖〔母〕家岳祖〔母〕妻之叔、伯祖岳叔伯祖侄孙婿令岳叔伯祖家岳叔伯祖岳母之父母上外祖〔母〕兰婿夫之祖父、母祖翁姑孙媳令祖翁、姑家祖翁姑父父〔严父〕儿〔女儿〕令尊家父〔家严〕给长辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称母母〔慈母〕儿〔女儿〕令堂家母〔家慈〕父之兄、嫂伯父〔母〕侄〔女〕令伯父〔母〕家伯父〔母〕父之弟、弟妇叔父〔母〕侄〔女〕令叔父〔母〕家叔父〔母〕父之姐妹姑母侄〔女〕令姑母家姑母姑母之夫姑丈内侄〔女〕令姑丈家姑丈姐妹丈之父姻翁姻晚生令姻翁敝姑翁舅公、姑婆之子表伯、表叔表侄〔女〕令表伯叔敝表伯叔父之表姐妹丈姑丈内表侄〔女〕令姑丈敝姑丈伯叔母之兄弟姻舅台眷侄〔女〕令姻舅台敝姻舅台母之兄弟母舅甥儿〔女〕令母舅家母舅母之堂兄弟母舅侄甥〔女〕令母舅敝母舅母之姐妹丈姨丈母襟侄〔女〕令姨丈敝姨丈母之姐妹姨母甥儿〔女〕令姨母家姨母母之表兄弟表舅表甥〔女〕令表舅敝表舅母之表姐妹表姨眷侄令表姨敝表姨母之表姐妹丈表姨丈表姨侄令表姨丈敝表姨丈妻之父、母岳父、母子婿令岳父〔母〕家岳〔母〕妻之伯、叔伯叔岳侄婿令伯叔岳敝伯叔岳妻之舅父岳舅甥婿令岳舅敝岳舅亲家之父太亲家姻晚生令太亲家敝太亲家契父谊父谊男令谊父敝谊父夫之父、母君舅〔爹〕慈姑〔妈〕媳令翁令姑家翁姑夫之伯、叔伯叔翁侄媳令伯翁令叔翁家伯叔翁给长辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称夫之姑姑母侄媳令姑母家姑母夫之姨母姨妈姨侄媳老师老师〔夫子〕学生〔受业〕令师敝业师老师之妻师母〔师娘〕学生〔门入〕令师母敝师母世交长辈世伯、世叔世侄令世伯叔敝世伯叔一般老者仁丈老伯晚生〔晚辈〕给平辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称丈夫妻子写名字写名字嫂夫人尊夫人爱人丈夫爱人内人兄兄弟〔妹〕令兄家兄嫂嫂夫弟〔夫妹〕令嫂家嫂弟弟兄〔姐〕令弟舍弟弟之妻弟妇〔媳〕夫兄〔妹〕令弟妇〔媳〕舍弟妇姐姐弟〔妹〕令姐家姐妹妹兄〔姐〕令妹舍妹姐之夫姐夫内弟〔妹〕令姐丈敝姐丈妹之夫妹丈内兄〔姐〕令妹丈敝妹丈伯、叔之子堂兄〔弟〕堂弟〔兄〕令堂兄〔弟〕敝堂兄〔弟〕伯、叔之女堂姐〔妹〕堂妹〔姐〕令堂姐〔妹〕舅姑之子表兄〔弟〕表弟〔妹〕表兄〔姐〕令表兄〔弟〕敝表兄、弟表兄弟之妻表嫂媳表弟媳表弟〔妹〕表兄〔姐〕令表嫂令表弟媳敝表嫂敝表弟媳给平辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称妻子之兄、弟内兄、兄、哥哥内弟弟弟妹夫〔弟〕姐夫〔兄、哥哥〕令内兄令内弟敝内兄〔弟〕妻之姐、妹妻姐、姐姐妻妹、妹妹妹夫〔弟〕姐夫〔兄、哥哥〕丈夫之哥丈夫之弟兄哥哥弟哥哥弟妹嫂丈夫之姐丈夫之妹姐姐妹妹弟媳〔妹妹〕嫂妻子的姐夫襟兄、兄、哥哥襟弟〔弟〕妻子的妹夫襟弟、弟襟兄〔兄〕丈夫的姐丈姐夫、兄弟媳〔妹〕令姐夫、兄敝姐夫、兄丈夫的妹夫妹夫、弟嫂令妹夫、弟敝妹夫、弟姨母之子襟书信称谓表兄襟弟襟弟〔妹〕襟兄〔姐〕令襟兄令襟弟敝襟兄敝襟弟母舅之子表兄表弟表弟〔妹〕表兄〔姐〕令表兄令表弟敝表兄敝表弟母舅之婿表姐丈表妹丈眷弟〔妹〕眷兄〔姐〕令表姐丈令表妹丈敝表姐丈敝妹丈契兄弟兰兄兰弟兰弟兰兄令兰兄令兰弟敝兰兄敝兰弟兄弟之亲家亲家姻眷弟〔妹〕令亲家敝亲家世交平辈世兄世兄令世兄敝世兄朋友仁兄弟令仁兄敝仁兄同学同学〔学长〕学弟令学友敝学友战友战友战友令战友敝战友给平辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称姐妹丈之兄弟亲兄台亲弟台眷弟眷兄令亲〔弟〕兄台亲兄〔弟〕台子之岳父尊姻兄愚姻弟令亲家敝亲家子之岳母亲家太太姻待生令亲家太太敝亲家太太亲家之兄弟亲家姻眷弟亲家之亲家大眷望眷弟丈夫之表兄弟表兄表弟表弟媳表兄嫂丈夫之兄弟妻兄嫂〔几娘、几姐〕弟媳〔几娘、几妹〕夫弟媳兄嫂给晚辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称儿、女吾儿〔女〕父〔母〕令郎、令爱小儿、小女兄弟之子、女侄〔女〕伯〔叔〕父〔母〕令侄〔女〕舍侄〔女〕儿之妻媳父、外舅〔姑〕令媳小媳姐、妹之子女甥〔女〕母舅令甥〔女〕舍甥〔女〕舅姑之孙表侄愚表伯〔母〕愚表叔〔母〕令表侄舍表侄表姐妹之子、女表甥〔女〕表舅〔母〕令表甥〔女〕舍表甥〔女〕子之亲家亲台姻生令亲台舍亲台子之妻舅舅台眷生令舅台舍舅台妻之侄〔女〕内侄〔女〕姑丈〔眷生〕令内侄〔女〕舍内侄〔女〕妻姐妹之子女襟侄〔女〕眷生〔姨爹〕令襟侄〔女〕舍襟侄〔女〕女婿贤婿岳父〔母〕令子婿小婿给晚辈的信称呼谁称呼自称他人称对他人称夫之侄儿女侄〔女〕伯〔母〕叔〔母〕令侄〔女〕小侄〔女〕孙、孙女吾孙〔女〕祖父〔母〕令孙〔女〕小孙〔女〕兄弟之孙、女侄孙〔女〕伯祖〔母〕叔祖〔母〕令侄孙〔女〕舍侄孙〔女〕姐妹之孙儿女甥孙〔女〕舅祖令甥孙〔女〕舍甥孙〔女〕女之子、女外孙〔女〕外祖〔母〕令外孙〔女〕小外孙〔女〕女之侄〔女〕外侄孙〔女〕外伯祖〔母〕外叔祖〔母〕令外侄孙〔女〕小外侄孙〔女〕女之婿外孙婿眷拙令外孙婿小外孙婿孙之亲家亲台姻拙令亲台舍亲台侄之女婿侄孙婿着拙令侄孙婿舍侄孙婿妻之侄孙〔女〕内侄孙〔女〕姑公〔眷拙〕令内侄孙〔女〕舍内侄孙〔女〕女婿之子女外孙〔女〕外祖〔母〕令外孙〔女〕小外孙〔女〕远亲小辈世台〔世讲〕眷生眷拙社会之间称呼谁称呼自称同志〔个人或集体〕同志〔个人〕同志们〔集体〕写名字、不用自称老师、老师的妻子老师、师母学生父母亲的同事朋友、战友伯伯〔伯〕、叔叔〔叔〕姨姨〔阿姨〕侄、侄女同事、战友、朋友的父母伯伯〔伯〕、叔叔〔叔〕伯母、叔母、婶母〔婶〕侄、侄女社会之间称呼谁称呼自称同事、战友、朋友友、同志〔也可称兄、姐〕只写名字〔如称对方兄姐,那么自称弟妹〕同学同学、学友、学兄、学姐同学、学友、学弟、学妹学生同学〔或写名字〕老师〔师〕、师母〔或只写名字,不用自称〕儿女的战友、朋友、同学侄、侄女〔对不太熟悉的可称“同志〞或写名字〕伯、伯母、叔、叔母〔或只写名字〕同事、战友、朋友的儿女同上同上初识的男友、女友〔未婚女性〕先生、女士〔小姐〕只写名字上下级之间职务〔总经理、董事长、校长、乡长、厂长等〕或同志、先生职员、职工〔其它职务〕或只写名字。

趣话老师称谓之多少中国古代称教书者为“师”,并把“师”作为最受人尊敬的职业。

把“师”与天、地、君、亲并称,并写在同一牌位供众人朝拜,可见“师”的地位之高,受人之尊。

中国的第一位教育家孔子被人们称为“至圣先师”、“万世师表”,是几千年来人们最崇敬的人物之一。

对“师”最精辟、最完美的解释是唐代韩愈的《师说》一文,“古之学者必有师,师者,所以传道、授业、解惑也”,将教师的职业价值提升到文化传承的社会高度评价,一直被国人奉为经典世代流传,也是历来教书者引以自豪的荣耀。

老师——普通话中的真情语如今,“教师”的称谓多用于书面语言,而“老师”是现实生活中流传最广泛、使用频率最高的称谓。

有人问:“师”前面为什么要加个“老”呢?一般释义:一是说明老师是历史最悠久的职业,无以伦比;二是对老师的尊敬和爱戴,因此“老师”的称谓充分体现了中华民族“尊师重教”的传统美德。

改革开放以来,随着经济生活的改变,以及国家与社会对知识和教育的越来越重视,“老师”成为最受人们尊敬的称谓。

如今,“老师”的称谓已走出教育界范畴,在社会上,如果被人称作“老师”,那将是对你最大的尊敬,也使你感到莫大的荣耀。

先生——最历史悠长的尊称“先生”一词在各类词典中的第一解释就是“教师”,是对教师最古老、最悠久的称谓,已经流传了几千年。

中国古代闻名世界的大教育家孔子是最早的先生,因为“子“就是先生的意思。

古代称教书者为“先生”、“私塾先生”、“教书先生”等,这是人民群众对教书者的敬称,充分体现了中华民族古老而悠久的尊师的优良传统和美德。

随着历史的发展,“先生”一词也发生了词义上的变化,现在“先生”成为社会上最流行的尊称口语,已经远远超出教师的范畴被广泛运用于各种人群。

然而,在教育界“先生”的传统称谓仍在沿用,只是它的规格被提高了,人们往往把资深的、德高望众的老师称为先生。

鲁迅写的《藤野先生》更是一篇歌颂“先生”的传世佳作。

“先生”的称谓是对老师千古传唱的美称,它将被永久地传下去。

人类灵魂工程师——最富哲理的称谓“人类灵魂工程师”一词原是前苏联领导人斯大林对作家的称谓,后来被教育家加里宁引用到教育界,他说:“很多教师常常忘记他们应该是教育家,而教育家也就是人类灵魂工程师。

”从此,“人类灵魂工程师”成为老师特定的称谓,这也是社会给予教师的崇高赞誉。

“人类灵魂工程师”是对教师科学、准确、高度的评价,教师不仅要把科学文化知识传授给学生,而且以“为人师表”的行为将自己的品德、人格、情操、责任感、爱心和献身精神承传和影响给每一个学生,塑造学生好的思想道德和培养学生好的行为习惯。

园丁——最质朴无华的褒称“园丁”原本是指从事园艺的工人,后被比喻成教师。

人们通常把童真的孩子比喻成幼苗、花朵、小树等,而培育这些幼苗、花朵、小树的老师就像辛勤的园丁一样,用智慧、爱心和汗水浇灌、培育、呵护着园子里的每一株幼苗,使他们枝繁叶茂,姹紫嫣红,茁壮成长。

因此,把老师称作园丁是最质朴、最形象、最富有田园诗意的比喻。

因此,“园丁”是广大教育工作者,特别是中小学教师最引以为荣的称谓。

慈母——最真情感人的爱称中国古人云:“师如父母”,这充分体现了中华民族“尊师爱师”的传统美德,也体现了老师“爱生如子”的高尚师德。

人们把老师比作“慈母”,主要是对那些有着“童心母爱”的女教师给予的最亲切、最真挚、最感人的尊称。

春蚕——最纯挚的称谓唐代李商隐的诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,他把春蚕的执着、坚贞、奉献精神表现到了极至,成为千古传唱的佳句。

人们生动地把教师比作“春蚕”,是对老师的无私奉献精神和高尚品质给予的高度评价。

人们赞美教师就像春蚕一样“吐尽心中万缕丝,奉献人生无限爱,默默无闻无所图,织就锦绣暖人间”。

“春蚕”是广大教师感到无比荣耀的称谓。

蜡烛——最温馨动人的称谓对蜡烛的赞美也是源于唐代诗人李商隐的“蜡炬成灰泪始干”的名句。

人们歌颂蜡烛,是因为蜡烛默默地燃烧着自己,用自己的光去照亮别人,直至将自己燃尽。

说起蜡烛这种品质,人们就联想到敬爱的老师,老师把自己的知识传授给学生,用智慧和品格之光给学生照亮前进的航程,这种为“他人照亮道路,让他人看见光明,燃尽自己耀人间”的无私奉献精神不正是对人民教师的最生动的比喻吗?“如红烛发光发热,精心培育国家良材,似春蚕无怨无悔,毕生献给教育事业”,这幅老师自勉的对联正是对“蜡烛”称谓的认可和自豪。

孺子牛——最具中国特色的喻称“孺子牛”是《左传》中记载的一个典故:春秋时,齐景公与儿子嬉戏,景公叨着绳子当牛,让儿子牵着走。

这个千古传颂的“爱子”故事后来成为人们赞誉的美德。

鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为儒子牛”名句使孺子牛的精神得到升华和拓展,而后人们用“孺子牛”来比喻心甘情愿为人民大众服务,无私奉献的人。

人们之所以把老师称作孺子牛,认为这是当之无愧最贴切的比喻。

“孺子牛”精神表现为“深怀爱心,默默耕耘、埋头苦干、任劳任怨、无私奉献”,“吃的是草,挤出来的是牛奶”。

这些优秀品质都集中体现在我国广大教师身上。

因此把老师称作“儒子牛”是最具中国特色的褒奖。

春雨——最生动形象的默称人们对“春雨”的赞美由来已久,把春雨比作“甘霖”,比作“及时雨”,视“春雨贵如油”。

而把春雨表现得最完美意境的则是唐代杜甫的“好雨知时节、当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声”的名篇。

人们把老师比作“春雨”,把学生比作“春苗”,春苗需要春雨去浇灌。

我们的老师就如那绵绵的春雨,用播洒的爱去滋润学生的心田,用丰富知识去开启学生的智慧,用优秀的人格去潜移默化培育学生的品德,用无私的奉献精神去熏陶学生的心灵。

广大教师甘化春雨润蓓蕾的高尚情操,为“春雨”的称谓增添了无限光彩。

人梯——最高评价的专称一个人接一个人踩着肩膀向高处攀登叫作搭人梯,人梯是古代向上攀高、攻城拔寨、翻山越岭所创造的集体配合行动,一直流传至今。

现在人们把“人梯”比作是:“那些为别人的成功,而做出自我牺牲,无私奉献的人”,人们把教师称作“人梯”,正是因为光荣的人民教师具备了这样优秀的品质和精神。

老班——最暧昧的昵称时间到了二十一世纪,作为新时代的具备独立思考能力和富裕生活的一代学子,他们被称之为90后和00后,异常复杂的社会关系和光怪陆离的社会现实让他们有时候会迷失方向,有时候会找不到前进的力量,所以他们总是用不屑掩盖恐惧,用不羁装饰彷徨,用野蛮代替清纯,用非主流挑战主流,用个性张扬自我。

正是这样的盲目和自信,他们聚集在一起,构成成长中的一个又一个既相似又不同的一个个班级,转型期的社会主义市场经济的触角让他们年青躁动的心有个触点,自己早早淹没在经济的大潮之中,自己只是给未来的自己打工的一个打工仔或者打工妹,头顶之上有个“老板”(老班)。

于是,现实和梦境,真实和虚伪,苦涩和甜蜜,巧妙地融入在这个富有寓意的词语中。

在市场和经济的无形巨手之下,人是渺小的。

在没有改变的高考中考指挥棒的魔力之下,人也是无助的。

这就是“老班”之于学生。

教师——清贫苦涩而自得无奈的良心话教师,一个外人嘴中的香饽饽,自己人心中的鸡肋,如何表述,借用曾经的网络红文大作略作一观,管中窥豹,略见一斑而已。

教师版《伤不起》:这个社会职业有那么多,教师职业它绑定了我,做了过后,就陷入痛苦,总是都很忙,却没钱生活。

所教班级里面学生很多,调皮捣蛋也不只是一个两个,成绩不好,问你为什么?你没教好,学生永没错。

伤不起,真的伤不起。

我干活干活干活干到昏天黑地,周末没休息,加班费你在哪里?我没力没力没力没了自己躯体。

伤不起,真的伤不起。

我算来算去算来算去不够买米。

加薪有没有?阳光工资狗叼走,我恨你恨你恨你恨到彻底忘记。

臭老九——不能承受之痛的呼号对于七十年代以前出生的中国人来说,“臭老九”一词并不陌生,它是上世纪六七十年代中国知识分子的代名词。

这顶毛泽东老人家发明的“桂冠”,中国知识分子戴了近二十年之久。

这里有必要对“臭老九”这个词的词义作些特别的解释。

“臭”字人们容易理解,就是不光彩令人讨厌的意思,“老九”这两个字就颇令人费解了。

这要从中国的等级制社会说起。

中国是一个等级森严的社会,从古至今,中国人依据其社会地位的差别被人为地划分为几个高低贵贱不同的等级,就象印度的种姓制度一样。

顾名思义,老九就是第九等人,也就是说在社会等级上被划分为第九个等次。

那是一个绝望的等次!毛泽东老人家还不满足,认为仅此不足以表达他对知识分子的蔑视厌恶之情,就在“老九”前面再加个“臭”字,那是一个更绝望的等次。

知识分子何以被称为“第九种人”,这要追溯到十三世纪的元帝国时期。

中国虽然是一个等级制社会,但历朝历代的政府并没有象印度那样明文划定公民的社会等次。

由政府出面用文件形式界定帝国公民社会等次则是元帝国的独创。

蒙古蛮族入主中国后,依据和蒙古人亲疏关系的远近及当亡国奴的“资历”,把帝国臣民分为四等:第一等是蒙古人;第二等是色目人;第三等是“汉人”;第四等是“南人”。

上述的等级划分是粗线条的,元政府又依职业的性质,把帝国臣民更细致地划分为十级:一、官。

二、吏。

三、僧。

四、道。

五、医。

六、工。

七、匠。

八、娼。

九、儒。

十、丐。

一向在中国传统社会最受尊敬的儒家知识分子,竟然被划分到社会的最底层,比儒家所最卑视的娼妓都不如,仅只稍稍胜过乞丐。

究其实连乞丐也比不上,因为乞丐的人身安全是有保障的,知识分子则随时有生命危险,政府一不高兴就拿他们的脑袋开玩笑。

在中国蛮荒的一段时期,这个响亮的名字被人高声呼喊,留在人心中的是对知识的淡漠,对人性的隔膜。

有的是自私自利的狭隘心态,一种源自人性本恶的邪恶力量,拒绝善良,拒绝文明,拒绝真实。

教书匠——拿把式开口饭的营生活现在也有这样的称谓,叫教师为教书匠,这个称谓其实有其合理性,也有其不足,姑且一论,聊为笑谈。

、教书者,所谓传授知识和方法,讲解思想和人生,各科皆然。

故教书匠一称谓合理处在于一有的放矢,教书育人。

二循序渐进,独具匠心。

三正本清源,能近取譬。

其实,做一个真正的教书匠也不是一件容易的事情。

当然,所谓教书匠,一定有其不足,比如教书匠一侧重书本间接经验的灌输,而缺乏动手能力的培养。

二教学不仅仅是智商的训练,还有情商的引导。

三所谓教书匠,让艺人的俗气脾气贯穿教学之中,缺乏师道尊严的儒雅,就是缺失教学相长的艺术,就是缺失教和学的真谛在于对知识的热爱和不懈追求。