教师称呼

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:1

2019古代是怎么称呼自己老师的,古代老师的十四种称呼教师节,旨在肯定教师为教育事业所做的贡献。

在中国近现代史上,多次以不同的日期作为过教师节。

直至1985年,第六届全国人大常委会第九次会议通过了国务院关于建立教师节的议案,才真正确定了1985年9月10日为中国第一个教师节。

下面是小编为大家收集的关于2019古代是怎么称呼自己老师的,古代老师的十四种称呼。

希望可以帮助大家。

1.师长含有视老师为尊长之义,是古时候对教师的尊称之一。

《韩非子·五蠹》“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。

夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。

”2.夫子原为孔子门徒对孔子的尊称,后来夫子成为人们对教师的尊称。

《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有!”3.山长是历代对山中书院的主讲教师的称谓,其出处源于《荆相近事》。

五代十国时期,蒋维东隐居衡山讲学,受业者众多,蒋维东被尊称为“山长”。

此后,“山长”成为对教师的一种尊称。

元代时,各路、州、府都曾建有书院,设山长。

明清沿袭元制,乾隆时期曾一度改称院长,清末仍叫山长。

废除科举之后,书院改称学校,山长的称呼废止。

4.师傅古时老师的通称。

“师傅”一词原本是太师、太傅、少师、少傅等官职的合称,因为这些职位负责教习太子,所以师傅也成为老师的代称。

《谷梁传·昭公十九年》:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”师傅这一称谓迄今仍在使用,但一般指工商曲艺戏剧等行业的老师。

5.师父古代有“一日为师终身为父”的说法,所以也将老师尊称为师父。

《吕氏春秋·劝学》:“事师之犹事父也。

”6.西席也称西宾,是对教师的一种尊称。

其来源为这样一个典故:汉明帝刘庄当太子时,曾拜桓荣为师,登皇位后,他对桓荣仍十分尊敬,常到桓荣住的太常府内,听桓荣讲经。

汉代席地而坐,室内座次以靠西向东为尊。

汉明帝虽贵为皇帝,仍然给桓荣安排坐西面东的座席,表示对启蒙老师的尊敬,此后,“西席”或“西宾”就成了对教师的尊称。

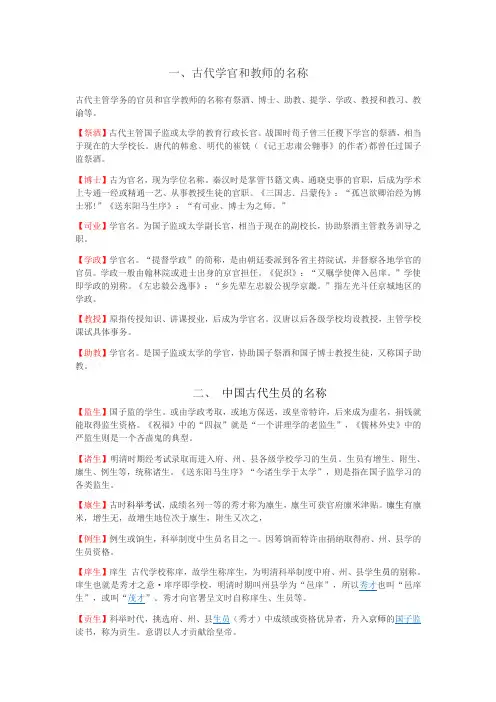

一、古代学官和教师的名称古代主管学务的官员和官学教师的名称有祭酒、博士、助教、提学、学政、教授和教习、教谕等。

【祭酒】古代主管国子监或太学的教育行政长官。

战国时荀子曾三任稷下学宫的祭酒,相当于现在的大学校长。

唐代的韩愈、明代的崔铣(《记王忠肃公翱事》的作者)都曾任过国子监祭酒。

【博士】古为官名,现为学位名称。

秦汉时是掌管书籍文典、通晓史事的官职,后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职。

《三国志.吕蒙传》:“孤岂欲卿治经为博士邪!”《送东阳马生序》:“有司业、博士为之师。

”【司业】学官名。

为国子监或太学副长官,相当于现在的副校长,协助祭酒主管教务训导之职。

【学政】学官名。

“提督学政”的简称,是由朝廷委派到各省主持院试,并督察各地学官的官员。

学政一般由翰林院或进士出身的京官担任。

《促织》:“又嘱学使俾入邑庠。

”学使即学政的别称。

《左忠毅公逸事》:“乡先辈左忠毅公视学京畿。

”指左光斗任京城地区的学政。

【教授】原指传授知识、讲课授业,后成为学官名。

汉唐以后各级学校均设教授,主管学校课试具体事务。

【助教】学官名。

是国子监或太学的学官,协助国子祭酒和国子博士教授生徒,又称国子助教。

二、中国古代生员的名称【监生】国子监的学生。

或由学政考取,或地方保送,或皇帝特许,后来成为虚名,捐钱就能取得监生资格。

《祝福》中的“四叔”就是“一个讲理学的老监生”,《儒林外史》中的严监生则是一个吝啬鬼的典型。

【诸生】明清时期经考试录取而进入府、州、县各级学校学习的生员。

生员有增生、附生、廪生、例生等,统称诸生。

《送东阳马生序》“今诸生学于太学”,则是指在国子监学习的各类监生。

【廪生】古时科举考试,成绩名列一等的秀才称为廪生,廪生可获官府廪米津贴。

廪生有廪米,增生无,故增生地位次于廪生,附生又次之,【例生】例生或饷生,科举制度中生员名目之一。

因筹饷而特许由捐纳取得府、州、县学的生员资格。

【庠生】庠生古代学校称庠,故学生称庠生,为明清科举制度中府、州、县学生员的别称。

古代人对老师的称呼“老师”是当代人们对教师的尊称,以下是店铺为你整理的古代人对老师的称呼相关资料,希望能帮到你。

古代人对老师的称呼“老师”最初指年老资深的学者或传授学术的人,如《史记·孟子荀卿列传》:“齐襄王时,而荀卿最为老师。

”后来,人们把教学生的人也称为“老师”,如金代元好问《示侄孙伯安》:“伯安入小学,颖悟非凡儿,属句有夙性,说字惊老师。

”其实,在“老师”之外,古代对教师的称呼还有很多,而且有些已经相当陌生——【师长】含有视老师为尊长之义,是古时候对教师的尊称之一。

《韩非子·五蠹》:“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。

夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。

”【夫子】原为孔子门徒对孔子的尊称,后来夫子成为人们对教师的尊称。

《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有!”【山长】是历代对山中书院的主讲教师的称谓,其出处源于《荆相近事》。

五代十国时期,蒋维东隐居衡山讲学,受业者众多,蒋维东被尊称为“山长”。

此后,“山长”成为对教师的一种尊称。

元代时,各路、州、府都曾建有书院,设山长。

明清沿袭元制,乾隆时期曾一度改称院长,清末仍叫山长。

废除科举之后,书院改称学校,山长的称呼废止。

【师傅】古时老师的通称。

“师傅”一词原本是太师、太傅、少师、少傅等官职的合称,因为这些职位负责教习太子,所以师傅也成为老师的代称。

《谷梁传·昭公十九年》:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”师傅这一称谓迄今仍在使用,但一般指工商曲艺戏剧等行业的老师。

古代有“一日为师终身为父”的说法,所以也将老师尊称为师父。

《吕氏春秋·劝学》:“事师之犹事父也。

”【西席】也称西宾,是对教师的一种尊称。

其来源为这样一个典故:汉明帝刘庄当太子时,曾拜桓荣为师,登皇位后,他对桓荣仍十分尊敬,常到桓荣住的太常府内,听桓荣讲经。

汉代席地而坐,室内座次以靠西向东为尊。

龙源期刊网 古人对教师都有哪些称呼?等作者:来源:《晚晴》2010年第09期文化拾珠古人对教师都有哪些称呼?教师最早称“师氏”、“父师”、“少师”,由官吏担任。

“师氏”简称“师”,是周时掌管辅导王室、教育贵族子弟及朝仪得失之事的官,也是国学中的教师。

“父师”是退休的大夫,“少师”是退休的士。

他们在致仕之后,一般会在乡学中担任教师。

东汉经学家郑玄为《仪礼·乡饮酒礼》作注时说:“古者年七十而致仕,老于乡里。

大夫名曰父师,士名曰少师,而教学焉。

”“老师”最初指年老资深的学者,是对教师的尊称。

《史记·孟子荀卿列传》说:“齐襄王时,而荀卿最为老师。

”私学教师被称为“塾师”、“书师”、“馆师”、“馆宾”等。

塾是古代私人设立的学校。

故称“塾师”。

“书师”是指汉时教启蒙的教师,王国维在《观堂集林·汉魏博士考》中解释道:“汉时教初学之所,名曰书馆,其师名曰书师。

”“馆”是旧时的私塾的别称,故“馆客”、“馆宾”、“馆师”也指教师。

后人对教师的尊称还有“西席”或“西宾”、“先生”、“夫子”、“绛帐”等。

为什么用“桃李”来指代学生?培养、教育了众多学生的老师往往被誉为“桃李满天下”,为什么用“桃李”来指代学生呢?“桃李”原本就是指桃和李。

桃花和李花盛开的时候纷繁艳丽,在我国最早的诗歌总集《诗经》中就有“华如桃李”的诗句,因此后世用桃李来形容貌美,也喻人青春年少。

《韩诗外传》中曾说:“夫春树桃李者,夏得阴其下,秋得其实。

”后遂以“桃李”比喻栽培的后辈和所教的门生。

据北宋司马光的《资治通鉴·唐纪·则天后久视元年》记载:狄仁杰推荐了姚元崇等数十人,这些人后来皆为名臣,时人对狄仁杰说:“天下桃李,悉在公门矣。

”后世使用“桃李满天下”来比喻所培育的人才极多,遍布各地。

“教师”的古今称谓教师是连接过去与未来的纽带,是人类通向文明的桥梁。

几千年来,教师的别名代称林林总总。

原始社会末期,我国出现了“庠”和“序”,即萌芽中的学校。

于是出现了萌芽中的教师——学官,“司徒”、“秩宗”、“典乐”这些学官既是管理行政的首领或长老,又是社会教育的承担者。

进入奴隶社会,官办学校出现,教师名称同时出现,时称“师氏”、“父师”、“少师”,但彼时的教师大多由官吏兼任,官就是师。

而“师氏”就是掌管辅导王室、教育贵族子弟及朝议得失之事的官,同时又是国学中的教师,因而“师氏”便成了教师的称呼,又简称“师”。

“父师”、“少师”,是乡学中的教师,退休的士大夫。

郑玄在为《仪礼·乡饮酒礼》作注说:“古者年七十而致仕,老于乡里。

大夫名曰父师,十名曰少师,而教学焉。

”真正的以教为业的职业教师始于孔子办私学。

私学中的教师就别称为“塾师”、“书师”、“学究”、“老学究”、“村夫子”、“门客”、“馆师”、“馆宾”等。

塾,旧时私人设立的进行教学的地方。

塾师,就是教师。

“书师”指汉时教初学的教师,王国维在《观堂集林·汉魏博士考》中解释道:“汉时教初学之所,名曰书馆,其师名曰书师。

”“学究”和“老学究”是指私塾的教师。

“村夫子”是对乡村塾师的称呼。

“门客”是家塾的教师,元代《赵氏孤儿》第三折:“不如只在我家中做个门客,抬举你那孩儿成人长大,在你跟前习文。

”“馆”是旧时的私塾。

“馆客”、“馆宾”、“馆师”即教师,宋代吴自牧《梦粱录·闲人》:“食客者,有训导蒙童弟子者,谓之‘馆客’”。

明代贾仲名《萧淑兰》第一回:“萧公让有二子,命小生作馆宾。

”自战国至唐宋,人们尊师重教,教师地位很高。

孟子把师与君并列,荀子进一步把教师纳入了天、地、君、亲的序列。

《吕氏春秋》曰:“古之圣王,未有不尊师者。

”而一些帝王对自己的教师,也确实是“屈万乘之重”,“厚师臣之遇,执弟子之礼,或不名以士恩,或乞言以敦教。

古代老师怎么称呼古代老师是以讲学为业的人,主要传授文字、德行、礼仪、科学和艺术等方面的知识。

那么古代老师该如何称呼呢?古代老师的称呼在古代,老师的称呼有许多种,这些称呼大致可分为三类:尊敬性、亲切性和嘉许性。

一、尊敬性称呼1. 先生:先生一词最早出现于先秦时期,原本是“先知之生”,泛指有才学的人。

汉代开始用先生称呼学者,到了唐代,又广义称呼教师。

考中进士的人可称“进士先生,状元先生等”。

2. 大师:曾经国教师菩提达摩传来禅宗后,禅宗的开山祖师达摩就被称为“大师”,以后称为“上师大师”。

又如宋朝名儒苏东坡的老师,就被他称为大师。

3. 导师:导师在汉代讲政治时指挥使者,“官爵级别次之”,导师的地位很高,又如古代著名的诗人陆游的老师吕叔潜就被他称为导师。

4. 师傅:在古代,师傅的地位比较高,被尊称为“大师傅、天师太师、玄师、正宗、真传等”。

曾经《三国演义》中的张星彩就被人们称为“丐帮师傅”。

二、亲切性称呼1. 师父:师父是徒儿对师傅的尊称之一,古代皇帝的师傅被尊称为“帝师”,又如中国传统武术中的“师父”就是一个最好的例子。

2. 老师:古人用“老”这个字来表示尊敬和亲切,所以老师就成为亲切性的称呼了。

在曾国藩的《家书》里,他称呼教师姚鼐为“鼐先生”。

3. 爱戴的老师:这个称呼非常的亲切,并且意味深长,展现了对老师的爱戴之情。

三、嘉许性称呼1. 楷模,是对于一位老师为人师表,慷慨激扬,而心怀敬畏的称呼。

2. 学富五车:寓意丰富,是对于一位老师文化和学识上的肯定和赞扬,是一种嘉许性的称呼。

3. 传道授业:这是最能突出老师的职责和价值的称呼之一,想象一下,深夜模糊的灯影中,老师们默默无闻地给每一个学生讲解知识点的情景是多么的感人。

古代老师的尊严古代老师的尊严不仅源于其掌握的知识和自身的品德,更是由于其在培养学生方面,承担着举足轻重的角色。

在学生面前,老师是权威的化身,是尊贵的标志。

教师们,其实未必都会被徒弟尊敬,也未必会从政府和社会得到足够的支持和尊重。

对教师的比喻很多,比如人类灵魂工程师、园丁、蜡烛、春蚕、孩子王、老板、教书匠、老九等等,这些加在教师身上的头衔有褒有贬:“人类灵魂工程师”、“园丁”大概指教师职业对孩子的影响力,“蜡烛”、“春蚕”称号来自于教师的奉献精神,“孩子王”由教师职业性质和交往对象而定,“老板”主要是大学里那些赚钱有方的专家们、教授们,“教书匠”是世人认为谁都可以拿着一本书站在讲台上照书念念,教师是个没有技术含量的职业,“老九”的出名来自于毛泽东老人家----当然如此排名可以往上推溯至游牧民族统治全国的元朝时,将教师排在七匠八娼之后与十丐齐名。

有趣的是,这些头衔绝大部分来自建国以后,尤其是改革开放之后。

大凡头衔越多的职业在世人眼中,或者在领导眼中不是个好玩意儿,所以要给你加上件美丽的外衣哄哄你,类似的还有号称“白衣天使”的护士,被誉为“马路天使”的清洁工等等。

领导们也给我们设立了节日以便致以“节日祝贺”、号召全社会关注,于是有了教师节、护士节、环卫工人节等等,大概也是这么个道理。

好职业则被冠上一个“朴素”的名头或干脆不要名头,大伙儿挤破脑袋往里钻的公务员就被称为“人民公仆”,另外白衣天使身边的医生、外企里的白领、垄断行业的高管们好像也没有什么“名头”。

头衔多少或是如何倒不必太在意,这本是游戏。

关键在于我们如何摆正心态看待这些头衔,这其中有些是社会对教育的期望,有些属于饭后调侃,有些是时代产物,有些是无奈之举。

灵魂工程师之类的,对我们拔得太高,难以名副其实,据有关数据,教师行列心理需要疏导的在各行业中居于前列的,靠我们这样的状态去“工程”孩子的灵魂看样子很难,何况,工程师搞出来的东西肯定是标准化的产品,这也不符合教育的本质。

蜡烛、春蚕之类我也不喜欢,蜡烛越亮自身越短,光线越暗,最后一滩烛泪,凭啥?教师自身的发展又在哪里?春蚕的比喻,让我想到了“作茧自缚”四个字,吐丝丝方尽,成灰泪始干讲的是奉献,少的是教师的进步与发展。

“教书人”“教书匠”是我一直颇为憎恨的称呼,拿着一本书,一副打遍天下舍我其谁的神态,以书为书,给学生读一遍课文,学生又不是不认识字,凭啥坐在下面听一个普通话可能还不如自己的人去给自己念课文!老九是政治地位,恐怕没有一位教师对此称号感兴趣了,老板称号非我基层教师所能承受的“美誉”。

古代对老师的称呼【师长】含有视老师为尊长之义,是古时候对教师的尊称之一。

《韩非子•五蠹》:“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。

夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。

”【夫子】原为孔子门徒对孔子的尊称,后来夫子成为人们对教师的尊称。

《论语•子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有!”【山长】是历代对山中书院的主讲教师的称谓,其出处源于《荆相近事》。

五代十国时期,蒋维东隐居衡山讲学,受业者众多,蒋维东被尊称为“山长”。

此后,“山长”成为对教师的一种尊称。

元代时,各路、州、府都曾建有书院,设山长。

明清沿袭元制,乾隆时期曾一度改称院长,清末仍叫山长。

废除科举之后,书院改称学校,山长的称呼废止。

【师傅】古时老师的通称。

“师傅”一词原本是太师、太傅、少师、少傅等官职的合称,因为这些职位负责教习太子,所以师傅也成为老师的代称。

《谷梁传•昭公十九年》:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”师傅这一称谓迄今仍在使用,但一般指工商曲艺戏剧等行业的老师。

【师父】古代有“一日为师终身为父”的说法,所以也将老师尊称为师父。

《吕氏春秋•劝学》:“事师之犹事父也。

”【西席】也称西宾,是对教师的一种尊称。

其来源为这样一个典故:汉明帝刘庄当太子时,曾拜桓荣为师,登皇位后,他对桓荣仍十分尊敬,常到桓荣住的太常府内,听桓荣讲经。

汉代席地而坐,室内座次以靠西向东为尊。

汉明帝虽贵为皇帝,仍然给桓荣安排坐西面东的座席,表示对启蒙老师的尊敬,此后,“西席”或“西宾”就成了对教师的尊称。

【师保】原为古代辅弼帝王和教导王室子弟的官员,亦师亦保,统称“师保”。

《易•系辞下》:“无有师保,如临父母。

”后来泛指老师。

如清代龚自珍《抱小》:“小学者,子弟之学。

学之以侍父兄师保之侧,以待父兄师保之顾问者也。

”【宗师】原为掌管宗室子弟训导的官员。

《汉书•平帝记》:“其为宗室自太上皇以来族亲,各以世氏、郡国置宗师以纠之,致教训焉。

古代人对老师的称呼“老师”是当代人们对教师的尊称,以下是为你整理的古代人对老师的称呼相关资料,希望能帮到你。

古代人对老师的称呼“老师”最初指年老资深的学者或传授学术的人,如《史记;孟子荀卿列传》:“齐襄王时,而荀卿最为老师。

”后来,人们把教学生的人也称为“老师”,如金代元好问《示侄孙伯安》:“伯安入小学,颖悟非凡儿,属句有夙性,说字惊老师。

”其实,在“老师”之外,古代对教师的称呼还有很多,而且有些已经相当陌生;;【师长】含有视老师为尊长之义,是古时候对教师的尊称之一。

《韩非子;五蠹》:“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。

夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。

”【夫子】原为孔子门徒对孔子的尊称,后来夫子成为人们对教师的尊称。

《论语;子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有!”【山长】是历代对山中书院的主讲教师的称谓,其出处源于《荆相近事》。

五代十国时期,蒋维东隐居衡山讲学,受业者众多,蒋维东被尊称为“山长”。

此后,“山长”成为对教师的一种尊称。

元代时,各路、州、府都曾建有书院,设山长。

明清沿袭元制,乾隆时期曾一度改称院长,清末仍叫山长。

废除科举之后,书院改称学校,山长的称呼废止。

【师傅】古时老师的通称。

“师傅”一词原本是太师、太傅、少师、少傅等官职的合称,因为这些职位负责教习太子,所以师傅也成为老师的代称。

《谷梁传;昭公十九年》:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”师傅这一称谓迄今仍在使用,但一般指工商曲艺戏剧等行业的老师。

【师父】古代有“一日为师终身为父”的说法,所以也将老师尊称为师父。

《吕氏春秋;劝学》:“事师之犹事父也。

”【西席】也称西宾,是对教师的一种尊称。

其来源为这样一个典故:汉明帝刘庄当太子时,曾拜桓荣为师,登皇位后,他对桓荣仍十分尊敬,常到桓荣住的太常府内,听桓荣讲经。

汉代席地而坐,室内座次以靠西向东为尊。

汉明帝虽贵为皇帝,仍然给桓荣安排坐西面东的座席,表示对启蒙老师的尊敬,此后,“西席”或“西宾”就成了对教师的尊称。

称呼大全表在社交沟通中,使用合适的称呼是非常重要的。

不同的场合和人际关系会决定我们使用的称呼,而称呼不当可能会给人带来尴尬或不适。

本文将为大家提供一个积极、恰当的称呼大全表,以帮助大家在不同场合下使用正确的称呼。

1. 个人称呼1.1 尊称•尊敬的先生/女士:适用于不熟悉的男性或女性,比如会议上的陌生人。

•亲爱的先生/女士:适用于熟悉的男性或女性,常见于正式的商务信函或电子邮件。

•先生/女士:适用于较为正式的场合,用于和对方保持一定的距离和尊重。

1.2 亲昵称呼•亲爱的:适用于与对方有亲近关系的朋友、亲人或配偶。

•亲爱的小姐妹/小兄弟:适用于与自己同龄或较小的朋友,表达亲近和友善之意。

•亲/亲亲/亲爱的宝贝:适用于对方是自己的爱人或子女,用于表示亲密关系和爱意。

2. 职业称呼2.1 初级职位•实习生:适用于正在实习的学生或毕业生。

•职员/员工:适用所有公司或组织的一般员工。

•助理:适用于协助上级工作的员工,通常为高级职位的下属。

2.2 中级职位•主管/经理:适用于部门内负责管理和指导工作的人员。

•主任:适用于在公司或组织中负责一项具体工作的人员。

•顾问/咨询师:适用于提供专业建议和咨询的人员。

2.3 高级职位•总监/副总监:适用于在公司或组织中负责一整个部门的高级管理者。

•总经理/副总经理:适用于在公司或组织中负责全局工作的高级管理者。

•董事/执行董事:适用于在公司或组织中负责最高层决策的人员。

3. 教育称呼3.1 学生称呼•同学:适用于同一所学校或同一班级的学生之间的互称。

•学生:适用于正式场合或与老师交流时,由学生自称。

3.2 老师称呼•老师:适用于学生称呼自己的老师。

•教授:适用于大学中任教的高级职位教师。

•导师:适用于指导学生科研或毕业设计的教师。

4. 社交场合称呼4.1 宴会/晚宴场合•客人:适用于主人与来宾之间相互称呼。

•主人:适用于主办宴会或晚宴的人。

•先生/女士:适用于不熟悉的与会者之间的称呼。

教师的别称网络上有这样一个段子:教师,又名老师;洋名:teacher;假名:灵魂工程师;别名:教育工作者;曾用名:先生;昵称:园丁;外号:蜡烛;浑名:教书匠;市井称呼:孩子王;江湖称呼:靠嘴吃饭的;隐晦称呼:卖口水的;商业化称呼:老板;网络称呼:老湿;抽象称呼:脑力劳动者;经济学定义:低收入阶层;社会学定义:生存型生活者;政治学定义:老九;经常性称呼:知识分子;政府给的名字:事业人员;民政定义:温饱型;真名:穷人。

其实中华文明五千年,历朝对老师的称呼都不一样。

现在就随我一起学习下吧~师:这个是历代对教师的简称,例如皇帝的老师就叫:帝师。

老师:为宋元时期对小学教师的别称。

师父、师傅:对老师的尊称。

师资:先秦之后历代对教师的别称。

外傅:经学教师称“博士”。

至唐宋时期,各专业学校更有“律学”、“算学”、“书学”博士之分。

教授:原为学官的称谓,自宋始于宗学、律学、医学、武学等科均设“教授”,以传授学业。

讲师:讲授武事或者讲解经籍的教师谓“讲师”。

助教:为“国子学”(即后“国子监”)教师,其任务是协助博士教授生徒,看来意义很现代挺接近的。

教谕:宋代京师所设小学和武学中的教师称谓,至元明清之县学循之。

教习:明朝入选翰林院的进士(即庶吉士)之师称“教习”,至清末,学堂兴起,其教师仍用其名。

经师:汉代之后历代在校或者学中传授经学的教师未至“经师”训导:明清时期府设教授,州设学正,县设教谕,掌教育生员,其副职也称“训导”。

先生:古时对“门馆”、“私塾老师中中年长者之尊称”。

山长或院长,弟子对书院中授徒学教师的尊称,山长或院长并总领院务。

老师这一当今最广泛的称谓,在我国古代有着种种精彩的别称,了解一些这方面的文史知识,对我们尊师重教,弘扬中国传统文化不无裨益。

“师”是古代人对教师的通称,“三人行,必有我师焉。

”先秦时代对教师统称为“师傅”,《谷梁·昭公十九年》载:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。

”这里所说的“师傅,即师也。

“老师”和“教师”“老师”是对教师的尊称,泛指传授文化、技术的人或在某些方面值得学习的人,“教师”指担任教学工作的专业人员。

(分别见《现代汉语词典》第5版第820页、690页)它们是一对既有联系又有区别的概念,具体运用时应该把握它们各自的指称含义、语体和态度色彩等方面的差异。

就指人而言,“老师”所指范围比“教师”大。

“教师”通常只指各级各类学校中担任教学任务的人员。

严格地讲,所有不担任教学工作的人员都不在“教师”之列,但不担任教学工作的人员却可以称之为“老师”。

如在图书馆,学生称不担任教学工作的图书管理员为“老师”是很得体的,在学校甚至可以称任何非教学工作人员为“老师”。

同时对在新闻出版、广电媒体、演艺等文化专业领域工作的人员都可以称“老师”,但他们绝对不能算“教师”。

演艺界把带“徒弟”的人叫做“师傅”,这一类“师傅”也可以称之为“老师”。

“教师节”“人民教师”“全国优秀教师”“教师风采”不能说成“老师节”“人民老师”“全国优秀老师”“老师风采”,因为这里的“教师”是专指担任教学工作的专业人员,而有一部分“老师”是不担任教学工作的。

如果不是指人,“教师”也具有比“老师”指称范围更广的一面,它可以指称职业和身份,而“老师”不能。

如:(1)谋生的职业有工程师、律师、教师、医生等。

(2)教师是太阳底下最光辉的职业。

(3)我还当过工人,教师等等,但当得最久的还是学生。

(4)当天又重选了二十五人,工人、干部、教师都有,其中有我。

(5)电影上也有这么一路人,身份一般为教师、文工团员或大学生:刚毅较真,意气风发,一遇见错误倾向就坚决斗争。

由于以上句子中的“教师”都是指担任教学工作的职业和身份,都不能改为”老师”。

不能说:(6)﹡谋生的职业有工程师、律师、老师、医生等。

(7)﹡老师是太阳底下最光辉的职业。

(8)﹡我还当过工人,老师等等,但当得最久的还是学生。

(9)﹡当天又重选了二十五人,工人、干部、老师都有,其中有我。

古代女教师的称呼在古代,对于从事教育工作的女性,称呼可有着不少讲究呢!咱们先来说说“女师”这个称呼。

在古代一些文献记载中,“女师”指的就是教导女子的教师。

想象一下,在一个古色古香的庭院里,一位端庄娴雅的女师正坐在石凳上,手持书卷,为一群身着罗裙的女子讲解着诗文经典。

她的声音轻柔而坚定,仿佛春日里的微风,轻轻拂过学生们的心田。

还有“闺师”这个称呼。

在古代,女子的教育大多在闺阁之中进行,所以教导她们的老师就被称为“闺师”。

有这么一位闺师,她总是身着素雅的衣裳,发髻梳得整整齐齐。

每次授课时,她那专注的眼神和耐心的讲解,让闺阁中的女子们不仅学到了知识,更感受到了她的关爱和期望。

“姆师”也是古代对于女教师的一种称呼。

有一位姆师,她不仅教授女孩子们读书识字,还教导她们礼仪规范和女工技艺。

记得有一次,一个小女孩怎么也学不会刺绣中的一种针法,急得快要哭了。

这位姆师没有丝毫的不耐烦,她轻轻地握住小女孩的手,一针一线地示范着,直到小女孩终于掌握了要领,脸上绽放出开心的笑容。

在古代,成为一名女教师可不是一件容易的事情。

她们不仅要有渊博的知识,还要有高尚的品德和良好的修养。

就像那位被称为“女傅”的老师,她以自己的言行举止为学生们树立了榜样。

无论是走路的姿态,还是与人交谈的语气,都透着一种优雅和从容。

她教导学生们要知书达理,要有一颗善良的心。

有一位女教师,她被学生们亲切地称为“师娘”。

她对待学生就像对待自己的孩子一样,关心着她们的生活和学习。

有个学生生病了,师娘亲自熬药照顾,整夜未眠。

在她的悉心照料下,学生很快恢复了健康,重新投入到学习中。

古代的女教师们虽然没有现代这样丰富的教学资源和先进的教学方法,但她们凭借着自己的智慧和爱心,为女子的教育事业默默奉献着。

她们用自己的努力,让更多的女子能够读书识字,懂得礼仪道德,成为有教养、有内涵的人。

如今,我们的教育环境发生了翻天覆地的变化,女性在教育领域发挥着越来越重要的作用。

但我们不能忘记古代那些为教育事业付出的女教师们,她们的精神永远值得我们学习和传承。

教师节头衔的正确使用方法教师,是社会中最崇高的职业之一。

每年的9月10日,我们都会迎来教师节,这是一个向教师们致以敬意和感谢的特殊日子。

然而,如何正确使用教师节头衔,成为了一个备受争议的话题。

在这篇文章中,我将探讨教师节头衔的正确使用方法,并呼吁大家对教师们给予更多的尊重和关爱。

首先,我们需要明确教师节头衔的含义。

教师节头衔是一种对教师的尊称,可以是“老师”、“教授”、“导师”等。

这些头衔代表了学生对教师的尊重和感激之情。

然而,一些人却滥用教师节头衔,将其变成了一种形式主义,甚至是虚伪的行为。

其次,正确使用教师节头衔需要真诚和尊重。

当我们称呼教师时,应该真实地表达我们对教师的敬意和感激之情。

不要仅仅因为是教师节而随意地使用头衔,这样会让教师感到不自然和尴尬。

我们应该在平时就尊重教师,把教师节当作一个表达感激之情的机会,而不是一种形式。

此外,正确使用教师节头衔也需要避免过度夸张。

有些人在教师节这一天,会不加思考地使用过于夸张的头衔,比如称呼老师为“至尊宝”、“神仙姐姐”等。

这种行为虽然有一定的幽默意味,但却容易让人误解我们对教师的态度。

我们应该尊重教师的职业身份,使用适当的头衔,避免过度夸张。

另外,正确使用教师节头衔也需要关注教师的实际需求。

教师在教育教学过程中付出了巨大的努力和心血,他们需要的不仅仅是一个头衔,更需要的是我们的关心和支持。

我们可以通过多种方式来表达对教师的关爱,比如送上一份感谢信、为教师准备一顿丰盛的午餐、参加学校组织的庆祝活动等。

这些实际的行动能够让教师感受到我们的关心和支持,远比一个头衔更有意义。

最后,正确使用教师节头衔也需要教师自身的自觉。

教师作为教育工作者,应该时刻保持谦逊和真实。

他们应该明白,教师节头衔只是一个表达学生感激之情的方式,并不代表他们的全部。

教师应该更加关注教学质量和学生的发展,而不是过分追求头衔的虚名。

总之,教师节头衔的正确使用方法是真诚、尊重、避免过度夸张,并关注教师的实际需求。