第一章汉语语法研究发展简史

- 格式:ppt

- 大小:651.00 KB

- 文档页数:120

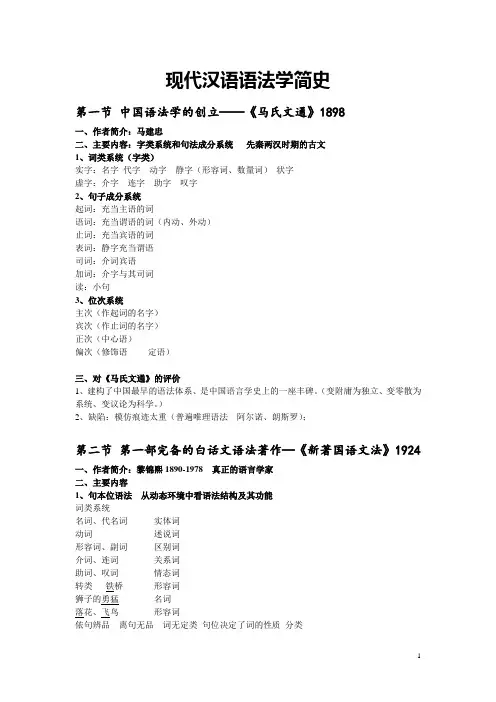

现代汉语语法学简史第一节中国语法学的创立——《马氏文通》1898一、作者简介:马建忠二、主要内容:字类系统和句法成分系统先秦两汉时期的古文1、词类系统(字类)实字:名字代字动字静字(形容词、数量词)状字虚字:介字连字助字叹字2、句子成分系统起词:充当主语的词语词:充当谓语的词(内动、外动)止词:充当宾语的词表词:静字充当谓语司词:介词宾语加词:介字与其司词读:小句3、位次系统主次(作起词的名字)宾次(作止词的名字)正次(中心语)偏次(修饰语-------定语)三、对《马氏文通》的评价1、建构了中国最早的语法体系、是中国语言学史上的一座丰碑。

(变附庸为独立、变零散为系统、变议论为科学。

)2、缺陷:模仿痕迹太重(普遍唯理语法阿尔诺、朗斯罗);第二节第一部完备的白话文语法著作—《新著国语文法》1924一、作者简介:黎锦熙1890-1978 真正的语言学家二、主要内容1、句本位语法从动态环境中看语法结构及其功能词类系统名词、代名词实体词动词述说词形容词、副词区别词介词、连词关系词助词、叹词情态词转类铁桥形容词狮子的勇猛名词落花、飞鸟形容词依句辨品离句无品词无定类句位决定了词的性质分类2、句法分析——图解法主要成分:主语和述语连带成分:宾语和补足语外动词同动词工人请我讲演我爱他诚实附加成分:形容的附加语、副词的附加语三、对《新著国语文法》的评价1、第一部白话文语法著作,和马建忠一同被称为中国语法学的奠基人。

2、帮助确立和巩固了白话文的地位,提出了宏大的“句本位”语法体系,建立了一套中心词分析法。

3、句本位不太切合汉语的实际。

汉语的词和句子成分不存在对应关系,词无定类。

(一线制双线制)第三节文法革新时期(1938-1949)一、陈望道和方光焘陈望道:发起者和组织者,并一步步把文法革新讨论引向深入,提出“文法应该主要研究表现关系”。

方光焘:理论建树者,提出“广义形态”的说法(词语组合能力、重叠)。

二、文法革新的宣言王力和《中国文法学初探》三、文法革新时期的最高成就吕叔湘和《中国文法要略》、王力和《中国现代语法》、高名凯和《汉语语法论》《中国文法要略》不囿于以往固有的格局,全力挖掘汉语结构的特点及其规律,是文法革新运动的实质性成果。

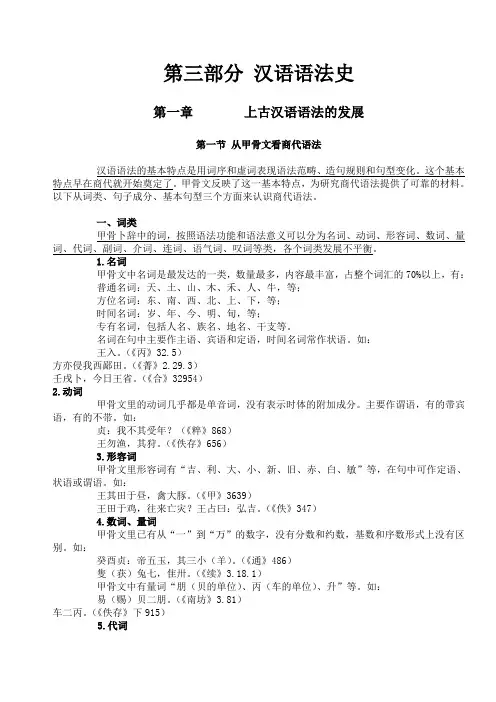

第三部分汉语语法史第一章上古汉语语法的发展第一节从甲骨文看商代语法汉语语法的基本特点是用词序和虚词表现语法范畴、造句规则和句型变化。

这个基本特点早在商代就开始奠定了。

甲骨文反映了这一基本特点,为研究商代语法提供了可靠的材料。

以下从词类、句子成分、基本句型三个方面来认识商代语法。

一、词类甲骨卜辞中的词,按照语法功能和语法意义可以分为名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、语气词、叹词等类,各个词类发展不平衡。

1.名词甲骨文中名词是最发达的一类,数量最多,内容最丰富,占整个词汇的70%以上,有:普通名词:天、土、山、木、禾、人、牛,等;方位名词:东、南、西、北、上、下,等;时间名词:岁、年、今、明、旬,等;专有名词,包括人名、族名、地名、干支等。

名词在句中主要作主语、宾语和定语,时间名词常作状语。

如:王入。

(《丙》32.5)方亦侵我西鄙田。

(《菁》2.29.3)壬戌卜,今日王省。

(《合》32954)2.动词甲骨文里的动词几乎都是单音词,没有表示时体的附加成分。

主要作谓语,有的带宾语,有的不带。

如:贞:我不其受年?(《粹》868)王勿渔,其狩。

(《佚存》656)3.形容词甲骨文里形容词有“吉、利、大、小、新、旧、赤、白、敏”等,在句中可作定语、状语或谓语。

如:王其田于昼,禽大豚。

(《甲》3639)王田于鸡,往来亡灾?王占曰:弘吉。

(《佚》347)4.数词、量词甲骨文里已有从“一”到“万”的数字,没有分数和约数,基数和序数形式上没有区别。

如:癸酉贞:帝五玉,其三小(羊)。

(《通》486)隻(获)兔七,隹卅。

(《续》3.18.1)甲骨文中有量词“朋(贝的单位)、丙(车的单位)、升”等。

如:易(赐)贝二朋。

(《南坊》3.81)车二丙。

(《佚存》下915)5.代词甲骨文里有人称代词和指示代词两类。

第一人称代词有“我、余、朕”,第二人称代词有“乃、女”,指示代词有“之、兹”。

6.副词情态副词:又、亦、乃,等。

汉语语法专题研究第一讲汉语语法研究的历史回顾把汉语语法研究划分为若干时期,目的是为了更清楚地分析汉语语法学发展的进程。

确定汉语语法学史的分期必须考虑三个因素:1、研究理论和方法的革新;2、社会变革的影响;3、语法研究本身呈现的特点。

基于此,分为:一、语法研究的酝酿、萌芽期(公元前475年---1898年)二、语法研究的引进、初创期(1898---1936)三、语法研究的探索、革新期(1936---1949)四、语法研究的发展、繁荣期(1949---1976)五、语法研究的深入、开拓期(1949---今)一、语法研究的酝酿、萌芽期(公元前475年---1898年)希腊---哲学家柏拉图(前427---前344)对话集《克拉底洛斯》:来源问题,并把词分为名词和动词两大类。

希腊第一本语法书---狄奥尼修斯•特拉克斯罗马---以希腊语的研究作参考,编写了拉丁语语法。

印度---梵语。

巴尼尼:梵语语法,“所有语言中最完备的语法”。

中国---先秦荀子《荀子正名篇》秦汉“传注”《春秋•公羊传》《春秋•谷梁传》《说文解字》《方言》《广雅》《切韵》《千字文》《词源》等清代传统语文学的研究达到了空前的水平,清儒的研究已经从个别词义的诠释发展到进行综合性论述,尤其在“虚字”研究方面贡献最大。

1、早期朦胧的语法观念荀子《正名篇》《公羊传•何修解诂》2、中期对语法现象的初步归纳《说文解字》《尔雅》《文心雕龙》南宋陈骙的《文则》3、后期对虚字的专门研究在元代以前有关语法的论述都是零零星星散见于各种书记之中,主要有:一、经书注释,二、训诂专著,三、字典,四、音韵学专书,五、诗话词话文典,六、笔记、杂志等。

像陈骙《文则》那样比较集中阐述语法修辞的书是很罕见的。

到了元代,出现了第一部专门研究虚字用法的专著:卢以纬《语祝》。

清代对虚字的研究更是硕果累累。

从元至清,此间成就最高,影响最大最有代表性的虚字专著是(元)卢以纬《语祝》、(清)袁仁林《虚字说》、(清)刘淇《助字辨略》、以及(清)王引之《经传释词》。

现代汉语语法学简史第一节中国语法学的创立——《马氏文通》1898一、作者简介:马建忠二、主要内容:字类系统和句法成分系统先秦两汉时期的古文1、词类系统(字类)实字:名字代字动字静字(形容词、数量词)状字虚字:介字连字助字叹字2、句子成分系统起词:充当主语的词语词:充当谓语的词(内动、外动)止词:充当宾语的词表词:静字充当谓语司词:介词宾语加词:介字与其司词读:小句3、位次系统主次(作起词的名字)宾次(作止词的名字)正次(中心语)偏次(修饰语-------定语)三、对《马氏文通》的评价1、建构了中国最早的语法体系、是中国语言学史上的一座丰碑。

(变附庸为独立、变零散为系统、变议论为科学。

)2、缺陷:模仿痕迹太重(普遍唯理语法阿尔诺、朗斯罗);第二节第一部完备的白话文语法著作—《新著国语文法》1924一、作者简介:黎锦熙1890-1978 真正的语言学家二、主要内容1、句本位语法从动态环境中看语法结构及其功能词类系统名词、代名词实体词动词述说词形容词、副词区别词介词、连词关系词助词、叹词情态词转类铁桥形容词狮子的勇猛名词落花、飞鸟形容词依句辨品离句无品词无定类句位决定了词的性质分类2、句法分析——图解法主要成分:主语和述语连带成分:宾语和补足语外动词同动词工人请我讲演我爱他诚实附加成分:形容的附加语、副词的附加语三、对《新著国语文法》的评价1、第一部白话文语法著作,和马建忠一同被称为中国语法学的奠基人。

2、帮助确立和巩固了白话文的地位,提出了宏大的“句本位”语法体系,建立了一套中心词分析法。

3、句本位不太切合汉语的实际。

汉语的词和句子成分不存在对应关系,词无定类。

(一线制双线制)第三节文法革新时期(1938-1949)一、陈望道和方光焘陈望道:发起者和组织者,并一步步把文法革新讨论引向深入,提出“文法应该主要研究表现关系”。

方光焘:理论建树者,提出“广义形态”的说法(词语组合能力、重叠)。

二、文法革新的宣言王力和《中国文法学初探》三、文法革新时期的最高成就吕叔湘和《中国文法要略》、王力和《中国现代语法》、高名凯和《汉语语法论》《中国文法要略》不囿于以往固有的格局,全力挖掘汉语结构的特点及其规律,是文法革新运动的实质性成果。

语法是学习语言的“拐杖”,踏着“前人足迹”过河——《现代汉语语法研究》学习总结报告本学期开设的《现代汉语语法研究》将要告一段落。

《现代汉语语法研究》是继先前《现代汉语》和目前《语言学概论》学习之后的一门专门针对现代汉语语法学习的专业选修课。

在学习本课程之前,我们大都不注重对汉语语法的学习,表现的过于“轻视”、淡化。

所以语法大多成为我们的一大盲点。

这门选修课的开设,正好给我们提供了一个专门学习语法的机会和平台。

其实,语法学是语言学科中的一个分支,它是不能忽视的,而且还是学习语言的拐杖,特别是作为汉语言文学的师范生。

任何一门语言都有它的规律。

语法就是对语言结构规律的总结和研究。

我们掌握了语言的规律,就能更好地理解和运用语言,以至于在学习生活中,才不会闹出一些不可避免的笑话和错误。

本课程目前共学习了五章。

第一章汉语语法简史。

汉语语法学的建立,通常以1898年《马氏文通》的出版为标志。

第一章简要的介绍了汉语语法研究起步晚的四个原因以及汉语语法学自1898年建立到现在的四个阶段;重点介绍了汉语语法研究一百年来成长发展的历史,并指出汉语语法研究一百年来所取得的成绩和不足。

第二章绪论。

绪论一章分为七个方面来说:关于语言,分别从语言的功用、语言的本体、语言的表现形式三个方面来认识语言,从而全面的理解语言的定义;关于汉语,明确汉语的重要性和汉语存在的历史,分别从语音、词汇、语法三个方面来分析汉语的特点;语法到底是指什么?给我们指出了语法真正的科学说法;语法和语音、语义,指出了语法和语义分别对语法的制约和影响;关于语法单位,简单的介绍了语法的四种单位(语素、词、词组和句子)及其意义与作用;三组概念关系,简述了语法学中适用于语素、词、词组和句子的三组关系(自由与粘着、定位与不定位、简单与复杂);句法结构中的两种结构关系,分析指出句法结构中的语法结构关系与语义结构关系不是一一对应的。

第三章语素研究。

介绍归纳了语素名称演变的简况;重点从音节、意义和功能三方面介绍了语素的分类、确定语素的原则和方法以及需分清的三种界限;简单的介绍了词根和词缀;最后讨论了有关语素研究的若干问题。

汉语语法学简史(一)1949年之前的50年1.前30年语法体系的创建(1)1898年,中国第一部汉语语法著作马建忠著《马氏文通》出版。

该书以古代汉语为研究对象。

“仿葛郎玛所作。

”(马建忠《马氏文通》后序)该书模仿拉丁语法建立了汉语第一个语法体系(词本位)。

(2)1924年,黎锦熙著《新著国语文法》出版。

该书继承了《马氏文通》的一些观点,借鉴了J·C·Nasfield的《英语语法,主要从意义出发、以句子为中心来分析语法,分析词性时主张按词在句中所处的位置来确定属于哪一类,即“依句辨品,离句无品”,创立了“句本位”的现代汉语语法体系,是我国解放前影响最大的语法体系。

2.中国文法革新运动(1)海派:以方光焘和陈望道为代表,发起中国文法革新的讨论。

批评了机械模仿、生搬硬套的错误,主张建立汉语语法的新体系。

(2)京派:出版了三部努力摆脱西洋语法的羁绊,着力探讨汉语特有语法规律的著作。

①吕叔湘《中国文法要略》。

上卷《词句论》(1942),提出了句子和词组之间的转换关系。

下卷《表达论》(1944)以语义为纲描写句法,对汉语句法进行了全面的语义分析。

②王力《中国现代语法》(1943-1944)《中国语法理论》(1944)首先提出使成式、递系式、处置式、被动式、紧缩式等句式。

③高名凯《汉语语法论》(1948),汉语词可分为虚词和实词两类,虚词可进一步细分,而实词不能再分。

(二)1949年之后的60年1.前30年(1)前20年语法著作以普及为主,以汉语规范化和文字改革为研究目的。

①吕叔湘、朱德熙《语法修辞讲话》(1951)把语法分析和语言实践结合起来,是一部规范性语法书。

②陆志韦《北京话单音词词汇》(1951)和《汉语的构词法》(1957)是为解决拼音文字的连写问题而作的。

③丁声树、吕叔湘、李荣《现代汉语语法讲话》引进了结构主义语言学的方法,按词的分布特征给词分类,采用直接成分分析法,对语法研究有很大影响,引起了词类、主宾语等问题的大讨论。

作为一门古老而深厚的语言,汉语的语法研究历史可以追溯到古代。

本文主要讲述汉语语法研究的发展历程。

一、古代语法研究

汉语语法研究的最早记录可以追溯到《论语》和《孟子》等古籍,这些古籍中的句子大多是简短的俗语和格言,语法结构比较简单。

古代语法学家王力等人在研究这些古籍时,开始逐渐形成了对汉语的基本语法认识。

二、现代汉语语法研究

20世纪初,中国社会经济开始发生巨大变革,为汉语语法研究提供了更广泛的研究对象。

郑张尚芳发表了《汉语语法概要》,其中以《复句》、《疑问句》为重点,这些文章成为现代汉语语法研究的开篇之作。

三、汉语语言学发展

20世纪30年代,汉语语言学的兴起和发展直接推动了汉语语法研究。

梅毓鸿、方言汇编等学者在语言变化的研究中大量使用了语法分析手段,推动了汉语语法研究的快速发展。

四、汉语语法描述研究

1950年代以后,研究者对汉语语法的不同方面进行了更加深入系统的研究。

从句法、词法、语音等各个层面分别展开研究。

这些研究促进了汉语语法描述研究的成熟。

五、现代语法研究

现代语法研究逐渐形成了一套完整的理论体系,即生成语法理论。

这种理论对汉语语法研究也起到了一定的指导作用,这种理论将语言视为具有普遍规律和普遍特征的抽象的符号系统。

综上所述,汉语语法研究自古以来就已经存在,但是在现代社会的大环境下,汉语语法研究得到了更加深入的发展,形成了一系列精彩的理论成果。

从汉语语法描述到现代语法研究,汉语语法研究已经成为语言学研究领域的重要组成部分。

汉语语法史讲稿第一节词类的发展汉语的词类可以分为实词和虚词两大类,又可以细分为名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、介词、连词、助词等类。

尽管人们的看法还不太一致,但这些基本类别大体不同,古、今也是一致的。

词类的内容十分丰富,限于教学时数,本章只选取一部分内容来讲,语法的其他内容也这样处理。

一、人称代词的发展(一)第一人称代词的发展下面把各个时期的第一人称代词排列一下,以看其发展脉络:上古我、吾、余、予、朕、卬、台中古我、吾、余、予、身、奴、侬、鄙、民、下官近代我、俺、俺们、咱、咱家、咱们、偺、偺们、洒家现代我、我们、俺、俺们、咱、咱们有以下几点需要说明:1.“我”的生命力很强,从甲骨卜辞一直沿用至今,最后在书面语里将第一人称单数定于一尊。

2.上古和中古的第一人称代词为什么这么复杂?有几个原因:一是来源不同。

上古的7个代词按声母发音可以分为两个系统:“我、吾、卬”属于[ ]系,“余、予、台、朕”属于[d]系。

上古也应该有方言的区别,代词的不同读音可能反映了方言的差别。

二是语法功能不同。

如上古“我”,可以充当各种成分。

“吾”只用作主语和定语,只在否定句里才作宾语。

例如:(1)如有复我者,则吾必在汶上矣。

(《论语·雍也》)(2)我张吾三军而被吾甲兵。

(《左传·桓公六年》)(3)居则曰:“不吾知也。

”如或知尔,则何以哉?(《论语·先进》)“朕”多数用作定语,少数作主语,并且日渐衰微,到秦始皇只作皇帝的自称。

三是语用功能不同。

刚才讲到“朕”后来只作皇帝自称。

“余、予”六朝以后在口语里逐渐消失。

“身”在魏晋以后广泛用为第一人称代词,多少带有强调说话者自身的作用。

“奴”是六朝时北方方言中臣子对国君的谦称,宋以后一般只作为女人的自称。

“侬”在吴、楚歌辞里出现最多,大约是南方方言词,可能是“奴”在南方方言的读音。

“鄙”是有身份的人的谦称,“民、下官”都是官吏的谦称。

四是使用文献范围不同。

第一章汉语词汇现代研究的历史进程当代中国词汇研究的大潮中涌现出一股富于生命力的思潮汉语词汇的人文性研究。

它是文化语言学理论在汉语词汇领域实践的产物,构成了当代汉语词汇研究的一个重要走势。

回顾20世纪汉语词汇研究所走过的路程,可以清楚看到,以人文研究为己任的当代中国词汇学迅速兴起有着历史的必然性。

一、语法研究一统天下的现代中国语言学现代中国语言学以突兀而起的《马氏文通》为奠基标志。

《马氏文通》建构了中国的第一个汉语语法体系。

这是一部语法著作,但它的影响却远远超出了语法学的范围,它的研究内容、研究方法、研究目标都对将近一百年的现代中国语言学产生了极其巨大的影响。

首先,它导致了中国现代语言学极不平衡的发展。

在整个现代中国语言学发展史上,最为繁荣,占据主导位置的始终是语法学研究。

开初是《马氏文通》派的大肆张扬,其后是“模仿派”的驰骋天下,接着是40年代的“革新派”,50年代的“规范化”,再后就是“功能派”“形式派”“生成派”一代一代的兴替。

现代中国语言学各个历史时期的变换,都是以语法学研究的转移为转移,以语法学的兴衰替换形成了一个个不同的研究时代。

一代代的汉语研究家,也都将他们的主要精力投入到语法学的研究之中。

在现代中国语言学的百年研究史中,几乎没有不研究语法的汉语言学家。

在这段时间,其他语言分支学科也得到过一些长足的发展。

如现代汉语方言学、古文字学、少数民族语言学、修辞学等。

但它们都没有取得像语法学那样显赫的地位和影响,其中除古文字学因有着它特定的材料发现的原因外,其他学科也都在不同程度上受到语法学研究的影响。

无论从研究领域,研究理论或研究类型来说,汉语言学多学科的全面繁荣是在80年代以后的事情。

其次,《马氏文通》以它的研究规范左右着其他语言学科的发展。

《马氏文通》不仅在研究内容上深深影响着现代中国语言学的学科发展规模,而且在研究方法、研究目标等方面也都给其它学科定下了学术发展的框框。

虽然在后来的语法学发展上,对《马氏文通》的传统都有更革,有的甚至直言是对它的革命,但静观其往,仍以沿革居多。

第一讲现代汉语语法研究简史一、语言的定义:语言是人类认知世界及进行表述的方式和过程。

(潘文国)认知与表述(不强调系统与交际)是人类特有的功能;方式(不强调工具)体现了语言的主体性而非客体性;过程体现了动态语言学的思想。

二、语法的定义:语法是一种语言组词造句的规则。

进一步说,语法是一种语言中由小的音义结合体组合成大的音义结合体所依据的一套规则.三、汉语语法的特点:(1)缺乏形态标志和形态变化。

主要体现为:第一、词类无形态标志;第二、名词、动词、形容词进入句子无形态变化(研究:我们研究/研究语法/研究清楚/打算研究/研究课题/语法研究/研究很重要)(2)只要语境允许,句法成分,包括重要的虚词,可以省略(试回答英语和汉语问句:Do you eat an/one apple every day?/你每天吃一个苹果?).(3)词类与句法成分是一对多的对应。

主语/宾语谓语定语状语名词动词形容词副词(4)句子的构造规则跟词组的构造规则基本上是一致的。

在汉语里,词和词组之间是组成关系,词组和句子之间是实现关系(词组加上句调就成为句子)。

(5)同一种语法关系可以隐含较大的语义容量和复杂的语义关系而没有任何形式标志。

(吃苹果/吃大碗/吃食堂/吃利息/吃大户/(一锅饭)吃十个人)四、句法结构中的两种结构关系:在实词和实词组成的句法结构里,总是同时并存着两种结构关系—-语法结构关系和语义结构关系。

语法结构关系是指诸如主语与谓语、述语与宾语、定语与中心语等等关系。

语义结构关系是指实词与实词之间的语义联系,诸如施事与动作、动作与受事、事物与性质等等关系。

五、句式或句法结构研究思路或途径:(一)分析研究该句式或该句法结构内部的构造特点(结构层次、语义特征、语义指向、语义角色、语义结构);(二)观察了解该句式或该句法结构跟其他句式或其他句法结构之间的某种联系(变换分析)。

(陆俭明)六、研究原则:形式与意义相结合.“语法研究发展到今天,如果光注意形式而不注意意义,那只能是废话;如果光注意意义而不注意形式,那只能是胡扯。