对外汉语教学的发展历史共35页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.78 MB

- 文档页数:35

新中国对外汉语教学之路对外汉语教学工作和国家发展是相辅相成的,特别是在对外交往、对外合作的方面,起到了很重要的促进作用。

从1950年接收第一批东欧国家留学生,到现在遍布全球九十多个国家和地区的三百多所孔子学院的建立,我国的对外汉语教学事业已经走过了六十多年的历程。

而今汉语学习热正在全球日渐升温,新中国走出了一条自己特有的汉语和中国文化推广之道。

新中国接收第一批外国留学生1949年获得新生的人民中国,受到了以美国为首的西方世界的遏制,于是中央人民政府的外交政策,是向以苏联为首的社会主义阵营一边倒,新中国迎来了第一次建交高潮。

1950年初,中国政府决定与新建交的社会主义国家捷克斯洛伐克、波兰、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚等国各交换五名留学生。

当年的8月23日,从北大、清华等高校毕业生中挑选出的25名中国留学生,乘火车离开了北京,经莫斯科分赴波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚五国留学。

1950年11月底,北京的清华大学接收了新中国成立后第一批外国留学生,他们是罗马尼亚、保加利亚和匈牙利等新型社会主义国家的十四位同学。

他们预定在清华大学学习四年,第一年为专修中国语文,作为更进一步的学习基础。

这批东欧来华留学生的培养目标是,掌握中国语文的一般能力,并使他们通过学习,能获得中国的政治历史文化及其他方面的初步认识。

1950年7月,清华大学受教育部委托设立了新中国第一个对外汉语教学机构“东欧交换生中国语文专修班”。

清华是一所中国最负盛名的大学,清华大学教务长、著名物理学家周培源教授被中央政府任命为班主任,由中央政府任命一个班的班主任,这在新中国的教育史上绝无仅有。

新中国的对外汉语教学事业在这里写下了开创性的一笔。

从美国回国任教的邓懿,是当时为数不多的有过教授外国人中文经验的老师;钟棂担任助教。

这十四位留学生一半人会英语,一半人会俄语。

同时掌握了这两种语言的钟棂任课堂教学翻译。

邓懿是我国著名的对外汉语教育家,她不仅是教授第一批来华留学生汉语的老师,同时也是1958年中国出版的第一部完整的对外汉语教材——《汉语教科书》的编写者。

这是最好的时代,这也是最坏的时代;这里直入天堂,这里直堕地狱。

——狄更斯中国的对外汉语教学事业与共和国同时起步。

新中国成立的第二年,周总理决定与捷克斯洛伐克、波兰、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、朝鲜等国各交换5 名留学生。

同年7年,中国政府在清华大学专门成立了东欧交换生中国语文专修班。

该班次年初正式开始上课,第一年只有33 名留学生,6 名教师。

这是新中国成立以后的第一个专门从事对来华留学生进行汉语教学的机构,该机构1952 年院系调整并入北京大学,改名为北京大学外国留学生中国语文专修班。

1962 年,北京大学的东欧中国语文专修班与北京外国语大学的非洲留学生办公室合并,再加上出国留学预备部,专门成立了外国留学生高等预备学校,1964 年经国务院批准更名为北京语言学院,这就是今天北京语言大学的前身,也是中国政府建立的唯一一所以来华留学生语言教育为主要任务的高等学府。

当时的留学生生源地全部是非洲、东南亚、东欧等第三世界国家。

截止到1978年,全国各高校累计共接受培养的外国留学生仅有12800 名,他们几乎全部是由我国政府提供奖学金的。

1978年以后,随着改革开放的到来,对外汉语教学事业也迎来了新的发展。

这一时期,对外汉语教学事业上有着两个突出的特点:一是留学生的来源地从原来的第三世界国家扩展到了西方发达国家,二是自费留学生开始进入中国的高校。

1979年我国的自费留学生约为300名,到1989年应经增加到了2500名,上世纪的最后十年间。

我国培养的自费留学生达到了292000余名。

尽管如此,这一时期来华的留学生无论是从数量还是层次上来看,都处于一个比较低的发展水平上。

进入新世纪以来,来华的留学生数量急剧上升,2004年达到11万,2008年突破20万,七年间,来华留学生的年增长率超过了20%,接受留学生的学校达到592所。

对外汉语教学事业的成就和影响正在越来越凸显出来。

目前,来华留学毕业生已经遍布世界各地,他们为中外友好交流事业做出的贡献是不可替代的。

对外汉语教学概论对外汉语发展概况:一、对外汉语的发展历史与学科地位的确立:1、1950年,第一个对外汉语教学机构成立于清华大学;1951年正式开课,有33名欧洲留学生。

“东欧交换生中国语文专修班”;邓懿、王还等为任课老师。

2、1960年北京开始接收非洲留学生。

3、第一位到国外教授中国语文的专家是朱德熙。

4、1965年为承担2000名越南学生的汉语课,开展了培训班,这是中国第一次举办全国性的对外汉语教师培训班。

5、1978年,对外汉语教育确立了学科地位;1983年“中国教育学会对外汉语教学研究会”正式提出了“对外汉语教学”的学科名称。

1988年,该研究会独立为“中国对外汉语教学学会”,首任会长为吕必松。

6、我国第一个对外汉语教学的专业刊物是:1965年出版的《外国留学生基础汉语教学通讯》7、80年代提出了“结构与功能相结合”的原则以及“交际性”原则。

90年代出现了理论研究深化的趋势:高度重视语言习得的研究与教学理论的丰富。

8、我国第一个对外汉语教学的专门研究机构是1984年6月成立的“语言教学研究所”。

9、1987年,成立“世界汉语教学学会”。

1987年9月,《世界汉语教学》转为世界汉语教学学会会刊。

二、学科特点:1、性质:对外汉语是一种第二语言教学,也是一种外语教学。

既是一门专门的学科,也是综合的学科,又是一门实践性强的应用的学科。

2、对外汉语教学特点:⑪以培养汉语交际能力为目标;⑫以技能训练为中心,将语言知识转化为技能;⑬以基础阶段为重点;⑭以语言对比为基础;⑮与文化因素紧密结合;⑯集中、强化、短期、速成的教学;3、结构-功能-文化相结合:“结构”是指语言的结构,包括语法结构和语义结构。

“功能”是指语言做事,即语言在一定的情节中能完成的交际任务。

“文化”是指语言教学范围里的文化,主要是在跨文化交际中由于文化差异而影响到交际的语言文化因素以及目的语国家的基本国情和文化背景知识。

4、对外汉语教学与母语教学的关系:(1)对外汉语教学和母语教学的根本目的不同,进行母语教学时学生已具备了最基本的语言能力和语言交际能力,在此基础上进行的学习语言知识、提高母语的运用能力的教学,以及在语言学习的同时,培养好的品德、情操、提高文学修养、审美能力的教学。

对外汉语教学的发展历程对外汉语教学在中国的发展是相对比较晚的,它是随着新中国建立,中国对外交流逐渐增多才发展而来的。

1950年7月,清华大学筹建东欧交换生中国语文专修班。

这是我国第一个专门从事对外汉语教学的机构。

清华大学教务长、著名物理学家周培源任班主任。

该班于1951年初正式开始授课。

但由于政治和经济多方面的原因,建国初对外汉语教学还一直是属于短期培训的角色,对外汉语教学作为一门学科建设在中国兴起还是在上世纪70年代。

我国恢复了在联合国的合法席位,日、美等众多国家纷纷跟我建交。

随之,40多个国家要求向我派遣留学生。

国内高校也陆续恢复招生。

正是在国内外的这种形势下,北京语言学院于1973年复校,接着,北京和其它若干省市的高校也先后恢复或开始接受留学生。

北语并于1975年试办、1978年正式开设了外国留学生的汉语本科教学。

教学规模的扩大和本科教学的创建为外国留学生汉语教学学科的产生准备了良好的基础。

而从上个世纪80年代末,对外汉语教学才开始真正有了长足的进步。

1978年北京市的语言学家们以学术的敏感及时发出呼吁:“要把对外国人的汉语教学作为一个专门的学科,设立相应的专业,成立专门的研究机构。

”但是,这个学科、专业叫什么,并没有正式命名。

1982年,中国才正式确立“对外汉语教学”这一学科名称。

随着对外开放的进程,对外汉语教学也逐渐受到重视。

1987年我国成立了“国家对外汉语教学领导小组”,严格了对外汉语教学的管理制度;各高校不同程度地提升了对外汉语教学机构的行政级别;加强了对从教人员的管理和培训,开始进行统一的对外汉语教师资格考试。

《中国教育改革和发展纲要》也把对外汉语教学列入规划,强调“要大力加强对外汉语教学”,1989年,当时国家教委的一项通知中,就指出“发展对外汉语教育事业是一项国家和民族的事业”。

从上个世纪90年代中期开始,除了北京语言大学已建设成为中国唯一的一所专门对来华留学生进行汉语和中华文化教育的国际型大学之外,全国已有近400所大学开展长期的和短期的对外汉语教学,甚至某些中等学校也都积极开展了短期的对外汉语教学。

我国对外汉语教学事业的发展随着全球经济的快速发展,我国综合国力不断增强,国际地位不断提高。

语言文化交流在这个背景下显得愈发重要。

作为国家重点支持的教育项目,对外汉语教学事业的发展受到了广泛的。

我国对外汉语教学事业的起源可以追溯到上世纪50年代。

自那时以来,对外汉语教学经历了多个阶段的发展。

起初,对外汉语教学主要是在外交和外贸领域进行,以满足外事交流和国际合作的需求。

后来,随着全球“汉语热”的兴起,对外汉语教学逐渐扩展到教育领域,成为一门重要的学科。

政府和有关部门在对外汉语教学事业中发挥了重要的作用。

他们通过制定相关政策、投入资源建设和师资培养等措施,为对外汉语教学事业的发展提供了强有力的支持。

近年来,政府还加强了与国外教育机构的合作,推动了国际汉语教育的交流与合作。

这些措施对于提升我国在国际教育领域的地位和推动中华文化的传播具有重要意义。

然而,当前我国对外汉语教学事业也面临着一些问题。

教学资源短缺和分布不平衡是一个突出的问题。

师资力量不足、课程设置和教学方法的缺陷也制约着对外汉语教学事业的发展。

为了解决这些问题,我们需要加强政府投入和资源调配,推动教育教学改革,加强国际交流合作等。

未来,我国对外汉语教学事业的发展前景广阔。

随着中国与世界的交流不断深化,汉语在国际教育中的地位将不断提升。

我国应继续加强对对外汉语教学事业的投入,创新教学模式和方法,培养更多的国际化汉语人才,推动中华文化走向世界。

我国对外汉语教学事业的发展具有重要的意义和广阔的前景。

面对当前存在的问题,我们需要进一步加强政府投入和资源调配,推动教育教学改革,加强国际交流合作等。

只有这样,我国对外汉语教学事业才能更好地服务于国家的发展需求,为中华文化的传播和世界文化多样性的发展做出更大的贡献。

随着中国经济的崛起和国际影响力的提升,汉语学习在全球范围内持续升温。

对外汉语教学与汉语国际教育作为推广汉语和中国文化的重要手段,逐渐受到世界各地学生和学者的青睐。

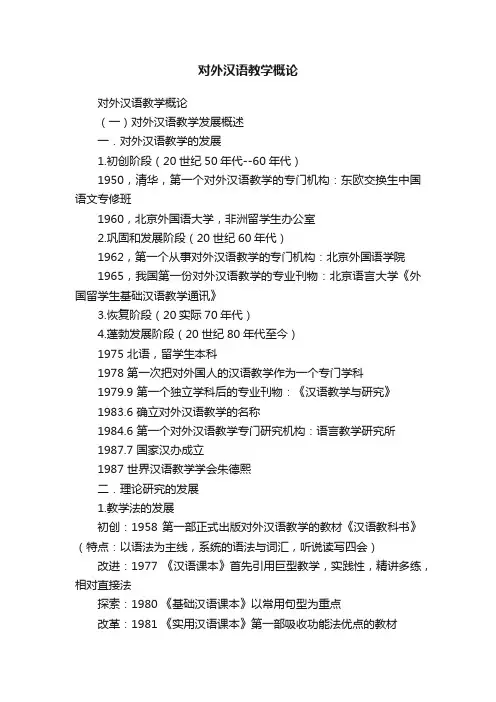

对外汉语教学概论对外汉语教学概论(一)对外汉语教学发展概述一.对外汉语教学的发展1.初创阶段(20世纪50年代--60年代)1950,清华,第一个对外汉语教学的专门机构:东欧交换生中国语文专修班1960,北京外国语大学,非洲留学生办公室2.巩固和发展阶段(20世纪60年代)1962,第一个从事对外汉语教学的专门机构:北京外国语学院1965,我国第一份对外汉语教学的专业刊物:北京语言大学《外国留学生基础汉语教学通讯》3.恢复阶段(20实际70年代)4.蓬勃发展阶段(20世纪80年代至今)1975 北语,留学生本科1978 第一次把对外国人的汉语教学作为一个专门学科1979.9 第一个独立学科后的专业刊物:《汉语教学与研究》1983.6 确立对外汉语教学的名称1984.6 第一个对外汉语教学专门研究机构:语言教学研究所1987.7 国家汉办成立1987 世界汉语教学学会朱德熙二.理论研究的发展1.教学法的发展初创:1958 第一部正式出版对外汉语教学的教材《汉语教科书》(特点:以语法为主线,系统的语法与词汇,听说读写四会)改进:1977 《汉语课本》首先引用巨型教学,实践性,精讲多练,相对直接法探索:1980 《基础汉语课本》以常用句型为重点改革:1981 《实用汉语课本》第一部吸收功能法优点的教材2.学科理论1953 周祖谟《教非汉语学生学习汉语的一些问题》第一篇对外汉语教学的论文与对外汉语教学相关的理论基础:语言学,心理学,教育学3.期刊《世界汉语教学》《语言教学与研究》《语言文字应用》《汉语学习》《中国语文》《当代语言学》《语言研究》《语文研究》《语言科学》三.学科归属:应用语言学--语言教学:汉语教学:汉语作为母语教学:对外国人汉语教学(对外汉语教学)对中国少数民族汉语教学汉语作为第二语言教学外语教学四.对外汉语教学的性质对外汉语是对外国人进行的汉语作为第二语言的教学五.对外汉语教学的根本目的:培养汉语交际能力原因:1.语言是交际工具,教语言就是要让学习者掌握这个工具2.学习者学习第二语言的目的是为了进行交际3.社会发展的需要国家之间联系密切,人员交往越来越多六.对外汉语教学的任务1.汉语作为第二语言教学的原理2.教学的全过程3.教学体系中各种因素的相互关系和相互作用4.教学规律和学习规律七.对外汉语教学类型的划分1.教育性质:普通,预备,专业,特殊目的2.学习期限:短期,长期3.教学组织形式:个别,班级八.对外汉语教学的全过程:总体设计,教材编写,课堂教学,成绩测试九.与对外汉语教学相关的概念母语:从亲属角度,一般指本民族的语言外语:从国别角度,一般指外国语或外族语第一语言:通常是指学习者的母语或本民族语言,尽管有时候学习者的第一语言并不是他的母语或本族语第二语言:是在第一语言之后学习和使用的其他语言(本民族语言,本国其他民族语言,外国语言)十.第二语言1.第二语言教学包括:1.中国人学外语2.少数民族学汉语3.少数民族学外语4.外国人学汉语(对外汉语教学)2.第一和第二语言学习的区别性特征:1.起点不同:第一语言:由于学生已具备了一定的语言能力和语言交际能力,教学主要是为了进一步培养他们的表达能力和读写能力以及用语言进行的交际能力第二语言:由于学生不具备最起码的语言能力,教学要从教目的语最基本的发音开始,要从教说话开始2.第一语言的影响:由于第二语言学习是在第一语言习得的基础上进行的,所以第一语言会对第二语言学习产生影响。

《对外汉语教学与汉语国际教育的发展与展望》篇一一、引言在全球化浪潮中,汉语的地位日渐重要。

随着中国的国际地位不断提高,越来越多的人开始学习汉语。

对外汉语教学与汉语国际教育逐渐成为了语言教学和国际交流的热点话题。

本篇文章旨在梳理对外汉语教学与汉语国际教育的发展历程,同时探讨其未来展望。

二、对外汉语教学与汉语国际教育的发展历程1. 历史起源与发展对外汉语教学历史悠久,早在古代中国就开始了向外国传播汉语文化的教学活动。

进入近现代后,特别是改革开放以来,随着中国的快速发展,对外汉语教学的规模逐渐扩大,体系也日益完善。

通过实施国际汉语教育,使更多外国人有机会学习汉语、了解中国文化。

2. 教育体系的完善随着对外汉语教学的不断深入,中国和世界各地的教育机构纷纷建立和完善了相应的教育体系。

包括专业的教材编写、教学方法的改进、教师团队的建设等。

同时,汉语水平考试(HSK)等考试制度的建立和推广,为评价和认证学生的汉语水平提供了有力支持。

3. 教学方法的多样化在教学方法上,对外汉语教学和汉语国际教育经历了从传统的课堂教学到网络教学的转变。

在线教学平台的兴起使得更多的学习者可以在任何时间、任何地点学习汉语。

此外,语言实践教学、跨文化交际训练等多样化的教学方法也被广泛应用于对外汉语教学中。

三、当前面临的问题与挑战1. 教育资源不均衡尽管对外汉语教学与汉语国际教育的规模不断扩大,但仍然存在教育资源不均衡的问题。

一些地区和学校的教学资源相对匮乏,影响了教学质量。

此外,师资力量的不足也是制约对外汉语教学发展的重要因素。

2. 文化差异与沟通障碍在对外汉语教学过程中,文化差异和沟通障碍是常见的问题。

不同的文化背景导致语言使用和交际方式的差异,需要教育者采取相应的教学策略以克服这些障碍。

同时,学生也需要在语言学习中深入了解中国文化,提高跨文化交际能力。

四、未来发展展望1. 教育体系的进一步完善未来,对外汉语教学与汉语国际教育将继续完善教育体系,提高教学质量。

对外汉语教学发展简史回顾与现状分析作者:吴佳宝尹士伟来源:《北方文学》2018年第11期摘要:从东汉时期,中印两大文化圈互相往来开始,便拉开了对外汉语教学的帷幕。

在对外汉语教学发展过程中,对外汉语教育从非正式逐步走向系统化,服务化,制度化。

但这其中的经验也给我们带来了一些启示,希望能够促进对外汉语可持续性发展。

关键词:对外汉语教学;历史;现状;可持续性发展一、对外汉语教学发展历史(一)明清以前的对外汉语教育追溯对外汉语发展历史,我们可知,东汉时期,中印两大文化圈因通商和译经之需,两大文化开始互相接触,虽然并未在真正意义上达到文化交流,也并未建立制度,没有系统的教学计划,但是也算是开始出现了对外汉语教学的标志性事件。

东晋到隋期间,对外汉语逐渐走向了比较成熟的阶段,秦苻坚和秦姚兴开始组织译场,使翻译事业官家化。

经过隋唐宋元时期,对外汉语教育由于服务于经、史、哲、宗教、商贸等其他目的而逐渐显现出其服务化和制度化,也就出现了相应的对外汉语教师和教材。

(二)明清时期对外汉语教育明清时期的汉语学习与天主教传教士有密不可分的关系。

罗明坚与利玛窦等传教士的汉语学习成绩优异,在华期间他们还和自己的汉语教师共同翻译了许多经典书籍,并开启了中文拉丁拼音化的历程,出现了最早用罗马字母给汉字注音的《葡汉词典》。

(三)近代对外汉语教育近代,老舍、萧乾分别在英国开展了汉语教学,老舍先生不仅编写了针对北京,适用于成人使用的汉语教材,还用其标准的北京话为其教材录音,使其成为世界上最早的多媒体对外汉语教材。

民国前半期,日本文部派人来华留学,日本学者学成归国后,还创办了汉语学院,传授自己的汉语。

(四)建国以后对外汉语教育1950年7月,清华大学成立了东欧交换生中国语文专修班,这是新中国第一个从事对外汉语教学的专门机构,它不仅有专门的教材,还有章程和学习计划,在对外汉语教学发展过程中具有重要意义。

1960年9月,北京外国语学院成立了非洲留学生办公室,1961年将北京大学中国语文专修班和和北京外国语学院的中国留学生出国培训部一同并入,改名为北京外国语学院外国留学生办公室。

第一章对外汉语教学概况第一节对外汉语教学的历史外国人来华学习汉语的历史:东汉、隋唐、明清我国学者在国外从事汉语教学:建国(1949)以来:一.对外汉语教学的开创期(1950 --- 1978)1.初创阶段(1950 – 1961)1950年9月,清华大学成立了“清华大学东欧交换生中国语文专修班”,任课教师、教材1952年9月28日,原“清华大学语文专修班”更名为“大学外国留学生中国语文专修班”1951 — 1961接受了60多个国家3315个留学生。

此外,在广西还为越南培养了数千名留学生1952年我国政府开始向国外派遣汉语教师。

教学特点:(1)教师曾在国外任教过,借鉴国外第二语言教学经验,把教外国人汉语与教本国人汉语区分开来。

(2)名家初期参与对外汉语教学工作,具有高起点、实力强特点。

2.巩固阶段(1962 – 1966)、1962年6月26日成立了外国留学生高等预备学校。

1965年1月9日,更名为语言学院。

1962 — 1965 接受了3944个留学生。

此外,还承担了3000多越南留学生的汉语教学任务。

1966年文化大革命爆发后,4000多留学生被责令回国,少数坚持到1968年6月结束课程才回国。

1971年4月语言学院被宣布撤消。

科研:教学法,实践性原则,强调运用,“精讲多练”、“语文并进”,听说读写全面要求。

3.恢复阶段(1972 – 1977)70年代初,国际环境:恢复联合国合法席位、美国总统访华、中日邦交正常化,13个国家先后与我国建交。

1972年10月30日,中央重视:总理亲自批示恢复语言学院。

1973年9月北语开学,接受42个国家383名留学生。

1977年北语在校留学生为1217人,从1972年到1977年共接受留学生2266人。

教学:实践性原则,课堂教学与社会实践(深入工厂、农村)相结合。

课程设置:听说、读写分两种课型进行试验。

二.对外汉语教学的确立期(1978年---) :1978年改革开放,对外汉语教学事业得到空前发展。

对外汉语教材必须要知道的发展史十年前,苏格兰人Tracey Fallon在爱丁堡大学学习中文的时候,是从《新编汉语教程》中的“你好”、“谢谢”开始的。

而学汉语的经历,为她后来在英格兰一家国际办公室工作铺打下了基础。

Tracey记得,在自己接触到的汉语教材中,出现得最多的人物是银行职员、企业经理和自由职业者,她最为了解的名人,是姚明和刘翔;而如果时光倒流60年,她认识的中国人则将会是农民、工人和红卫兵,最为耳熟能详的名人是鲁迅和郭沫若,当然,还有毛泽东。

事实上,中国现代对外汉语的教学之路,始于1950年清华大学开办的东欧学生汉语专修班。

现在,大家好奇的是,在过去的60多年时间里,中国对外汉语教材经历了怎样的改变?以政治为纲1958年,一个没有姓名的德国留学生来到了北京大学学习中文。

那个时候,中国正在中共中央“总路线”、“大跃进”和“人民公社”这三面红旗的指引下,为完成第二个五年计划而奋斗。

这名德国人善于从劳动人民那里汲取知识。

他去胜利农业生产合作社访问一位老农民黄老九,听黄讲述自己翻身后当上合作社组长的故事。

他还参加了十多万人的群众国庆节游行,跟着人群一起高喊“毛主席万岁!”和“中华人民共和国万岁!”在三年自然灾害时期,他同一位在半年内体重增加了4公斤的中国人分享各自的国家发展经验。

课余时间,他观赏了电影《为了和平》、话剧《白毛女》等富有中国特色的文艺作品。

以上是《汉语教科书》(上、下)(1959年德文注释版,时代出版社)中描述的景象。

那是1949年以来第一部对外汉语教科书,也是第一部以汉语拼音为基础的对外汉语教材。

这部教材的主要编者是留美归来的北京大学教授邓懿先生。

但在强调集体创作的年代,和那个没有名字的德国人一样,该书的编者署名是“北京大学外国留学生中国语文专修班”(因1952年院系调整,清华大学东欧学生汉语专修班并入北京大学),个人面目模糊不清。

和那个幸福的德国人不同的是,课本出版那年,邓懿已被打为“漏网右派”、“美国特务”。