自然地理学伍光和版第五章 地貌上课讲义

- 格式:ppt

- 大小:29.56 MB

- 文档页数:214

《自然地理学》教学大纲绪论一、自然地理学的研究对象和分科(一)地理学地理学是研究地理环境(自然环境、经济环境和社会文化环境)的科学。

地理学的“三分法”——自然地理学、经济地理学、人文地理学地理学的“三层次”——统一、综合、部门地理学的“三重性”——理论地理学、应用地理学、区域地理学(二)自然地理学的研究对象自然地理环境(包括天然环境和人为环境)的组成、结构、功能、动态及其地域分异规律。

(三)自然地理学的分科综合自然地理学、部门自然地理学二、自然地理学的任务三、自然地理学与其他学科的关系四、本书的内容和结构第一章地球第一节地球在宇宙中的位置第二节地球的形状和大小第三节地球的运动第四节地理坐标第五节地球的圈层结构第六节地球表面的基本形态和特征教学重点认识地球的宇宙环境及其形状、大小、圈层结构及表面形态结构特征,掌握地球运动规律及其地理意义。

教学难点地球运动规律及其地理意义。

教学活动实习与实验:在野外或者实验室认识地球的宇宙环境及其形状、大小、圈层结构、表面形态结构特征以及地球运动规律。

检索分析:在图书馆文献信息系统或者网络上,检索“地球运动”、“地球圈层结构”,分题名检索和关键词检索,看有哪些图书、论文和网站与之有关,并了解该领域的新进展。

参考文献1. Arthur N Strahler, Pysical Geography, John Wiley & Sons, 4th. Ed 1975.2. 王维.地球的形状——人类对它认识的历史.北京:科学出版社,1982.3. J.H.塔齐. 地球的构造圈.北京:地质出版社,1984.4. 弗兰克.普内斯等.地球.重庆:重庆出版社,1990.第一节地球在宇宙中的位置一、宇宙和天体二、太阳和太阳系9大行星、50个卫星、50万个小行星、少数彗星三、地球在天体中的位置第二节地球的形状和大小一、地球的形状及其地理意义旋转椭球体黄赤交角太阳高度角自然现象的地带性分布二、地球的大小及其地理意义地球的巨大质量,使它能够保持一个具有一定质量和厚度的大气圈,拥有海洋和河湖,拥有生命……第三节地球的运动一、地球的运动(一)地球自转的规律性(二)地球公转的规律性二、地球运动的地理意义首先,地球自转决定了昼夜更替,使水平运动的物体发生偏转(北半球右偏而南半球左偏),并使地球上同一时刻、不同经线上具有不同的地方时间,而且由于月球和太阳的引力差使地球体发生弹性形变——潮汐作用,地球的整体自转运动同它的局部运动(地壳运动、海水运动、大气运动等)密切相关。

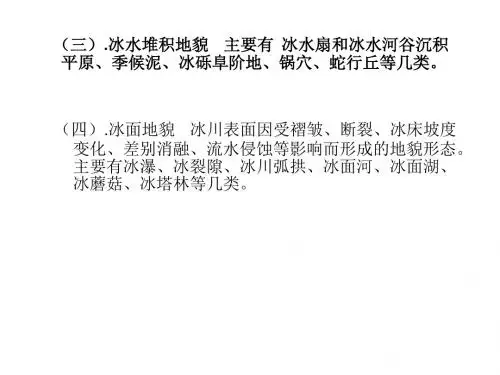

自然地理学第五章详细复习资料自然地理学第五章地貌5.1 地貌成因与地貌类型5.2 风化作用与块体运动5.3 流水地貌5.4 喀斯特地貌5.5 冰川与冰缘地貌5.6 风沙地貌与黄土地貌5.7 海岸与海底地貌5.1 地貌成因与地貌类型关于地貌:地球硬表面由内外动力塑造的外貌和形态。

地貌动力又称地貌营力(Geomorphologic process)内动力——地球内部放射能和重力能结果:巨型和大型地貌外动力——由地外太阳能引起结果:中小型地貌一、地貌成因地貌成因:构造运动、气候、岩性、人类活动1.构造运动宏观尺度:决定因素中观尺度:水平、倾斜、褶皱、断裂与地貌2.气候:高寒气候、温湿气候、干旱气候3.岩性:不同的岩石抵抗外力侵蚀作用有很大的区别。

4.人类活动的影响:-间接(改变地貌发育条件)-直接(干预地貌过程)二、基本地貌类型1.我国划分标准:海拔依据: 外动力>5000m 极高山 3500-5000m 高山1000-3500m 中山 500-1000m 低山相对高度<100m 丘陵2.平原:一种广阔、平坦、地势起伏很小的地貌高(平)原:地势较高,切割相对强烈。

低平原:地势平缓,切割深度和切割密度小。

平原被山地四周围绕时,由平原与四周山坡共同组成盆地。

三、地貌在环境中的作用1.提问:秦岭淮河是我国地理的什么分界线?冬季0度等温线,暖温带与亚热带,800mm等降水线,常绿和落叶阔叶林分界,土壤分界线2.地貌在环境中的作用:1、地表热量的重新分配(海拔、气流阻碍)2、改变降水分布格局(迎风坡气流抬升降水)3、对生物界的影响(通过温度和降水影响)4、土地类型分化的影响5、对自然地域分异的影响5.2 风化作用与重力地貌一、风化作用1.定义:地表岩石与矿物在太阳辐射、大气、水和生物参与下理化性质发生变化,颗粒细化、矿物成分改变,从而生成新物质的过程,称为风化过程或风化作用。

2.类型:物理风化:机械风化或崩解化学风化:水化、水解、溶解、氧化生物风化:生物物理风化、生物化学风化一、风化作用——风化壳1.概念:随经风化与剥蚀而依然残留原地覆盖于母岩表面的风化产物。

![自然地理学 伍光和[笔记重点]](https://uimg.taocdn.com/48f45ee0910ef12d2af9e790.webp)

地理学是研究地理环境的科学,其研究的空间范围既不是地球固体部分的最内部,也不是地球气体部分的最外层,而是接近地球固、液体表面,各圈层相互作用的、与人类活动密切相关的地球表层(上至大气圈对流层顶部,下至沉积岩底部)。

绪论一、“地球表层”特征●地球表层是物质三态存在和相互转化的场所●地球表层是内外力相互作用的场所●地球表层是有机界和无机界相互转化的场所●地球表层是人类的生存环境●地球表层是循环发展的动态系统(包括地质大循环、水循环、大气循环、生物循环)二、地理环境地理环境是指与人类社会经济活动密切相关的地球表层环境。

它包括人类社会及其周围的各种地理事物,具有独特的地理结构和形式。

地理环境包括自然(地理)环境、经济(地理)环境、社会文化环境1. 自然环境是由地球表层中无机和有机的、静态和动态的自然界各种物质和能量所组成,具有地理结构特征并受自然规律控制。

自然环境根据其受人类社会干扰的程度不同,又可分为两部分:●天然环境(原生自然环境)●人为环境(次生自然环境)●天然环境(原生自然环境),即指那些只受人类间接的或轻微影响的,而原有自然面貌基本上未发生明显变化的自然地理环境。

●人为环境(次生自然环境),即指那些自然条件经受人类直接影响和长期作用之后,自然面貌发生重大变化的地区。

2. 经济环境是经济活动的环境,包括自然资源、自然条件,产业结构及与经济有关的技术条件等。

它是在自然环境的基础上由人类社会形成的一种地理环境。

它主要指自然条件和自然资源经人类利用改造后形成的生产力的地域综合体,包括工业、农业、交通和城镇居民点等各种生产力实体的地域配置条件和结构状态。

3. 社会文化环境是社会活动、文化活动的环境,包括人口、社会、国家、民族、民俗、语言、文化等方面的地域分布特征和组成结构,还涉及社会上各种人群对周围事物的心理感应和相应的社会行为。

社会文化环境是人类社会本身所构成的一种地理环境。

一、宇宙和天体宇宙是一个巨大无比的物质世界,包含着无数的天体和极其广阔的空间。

自然地理学教案-伍光和版第一章:地球的自然地理环境1.1 地球的自然地理概念了解自然地理学的定义和研究对象掌握地球的自然地理特征和分类1.2 地球的自然地理分区学习地球的自然地理分区概念和分类方法掌握各自然地理分区的特征和代表性地区第二章:地球表层自然过程2.1 气候系统与气候变化了解气候系统的组成和作用掌握气候变化的原因和影响2.2 地表水循环与水资源的利用学习地表水循环的过程和特点掌握水资源的利用和保护方法第三章:自然地理要素的相互关系3.1 地形与地貌了解地形的定义和分类掌握地貌的形成和变化过程3.2 土壤与植被学习土壤的形成和分类掌握植被的分布和生态功能第四章:自然资源与自然环境问题4.1 自然资源的概念和分类了解自然资源的含义和特点掌握自然资源的分类和评价方法4.2 自然环境问题的形成与防治学习自然环境问题的类型和形成原因掌握自然环境问题的防治措施和方法第五章:人与自然地理环境的关系5.1 人类活动对自然地理环境的影响了解人类活动对自然地理环境的作用和影响掌握可持续发展的原则和途径5.2 自然地理环境与人类生活的关系学习自然地理环境对人类生活的影响和作用掌握人类适应和改变自然地理环境的方法第六章:生物地理学与生态系统6.1 生物地理学的基本概念理解生物地理学的定义和研究内容掌握生物地理学的核心理论和方法6.2 生态系统及其功能学习生态系统的组成和分类理解生态系统的基本功能和生态平衡第七章:人文地理学与人类活动7.1 人文地理学的基本理论掌握人文地理学的定义和研究方法了解人文地理学的主要研究领域和理论体系7.2 人类活动与地理环境的关系学习人类活动对地理环境的影响掌握人类活动与地理环境的相互作用第八章:区域地理学与区域发展8.1 区域地理学的基本概念理解区域地理学的定义和研究方法掌握区域地理学的基本理论和研究内容8.2 区域发展与规划学习区域发展的影响因素和机制掌握区域发展规划的原则和方法第九章:地理信息系统与空间分析9.1 地理信息系统的概念与组成理解地理信息系统的基本定义和功能掌握地理信息系统的核心技术和应用领域9.2 空间分析与地理决策学习空间分析的方法和过程掌握地理决策支持的原理和实践第十章:自然地理学的实践与应用10.1 自然地理学研究的方法和技术理解自然地理学研究的基本方法和手段掌握自然地理学实践中常用的技术和工具10.2 自然地理学的应用领域学习自然地理学在现实生活中的应用掌握自然地理学对可持续发展的贡献重点和难点解析重点环节1:地球的自然地理环境自然地理学的定义和研究对象地球的自然地理特征和分类重点环节2:地球表层自然过程气候系统的组成和作用地表水循环的过程和特点重点环节3:自然地理要素的相互关系地形的定义和分类地貌的形成和变化过程重点环节4:自然资源与自然环境问题自然资源的含义和特点自然环境问题的类型和形成原因重点环节5:人与自然地理环境的关系人类活动对自然地理环境的影响可持续发展的原则和途径重点环节6:生物地理学与生态系统生物地理学的核心理论和方法生态系统的组成和分类重点环节7:人文地理学与人类活动人文地理学的主要研究领域和理论体系人类活动对地理环境的影响重点环节8:区域地理学与区域发展区域地理学的基本理论和研究内容区域发展的影响因素和机制重点环节9:地理信息系统与空间分析地理信息系统的基本功能和核心技术空间分析的方法和过程重点环节10:自然地理学的实践与应用自然地理学研究的基本方法和手段自然地理学在现实生活中的应用全文总结和概括:本教案围绕自然地理学的核心内容,涵盖了地球自然地理环境、自然过程、要素相互关系、资源与环境问题、人与自然关系等多个方面。

最新伍光和《自然地理学》第四版第五章重点总结资料第五章地貌1、地貌动力有内动力和外动力之分前者指地球内能所产生的作用力,主要表现为地壳运动、岩浆活动与地震。

后者则指太阳辐射能通过大气、水和生物作用并以风化作用、流水作用、风力作用和波浪作用等形式表现的力。

2、地貌成因?1)构造运动。

构造运动造成地球表面的巨大起伏,是形成地表宏观地貌特征的决定性因素。

2)气候因素。

冰川气候地貌形态尖锐,冰缘气候地貌起伏较小,温湿气候地貌剖面轮廓和缓,湿热气候地貌多夷平面,干旱气候地貌除残山外,一般无太大高度差。

3)岩性。

坚硬和胶结良好的岩石常形成山岭和峭壁;松软岩石形成低丘、缓岗;软硬相间分布的岩石,水平方向上常导致河谷盆地相间分布,在垂直方向上形成陡缓更替的阶状山坡。

4)生物。

植物的根劈作用、动物挖掘洞穴使岩石发生机械风化,微生物的分解作用使岩石发生生物化学风化。

5)人类活动。

一是通过改变地貌发育条件加速或延缓某种地貌过程,二是直接干预地貌过程,甚至改变地貌发育方向。

3、基本地貌类型可分为山地和平原。

4、地貌在地理环境中的作用?1)导致地表热量的重新分配和温度分布状况复杂化,山地阳坡和阴坡温度不相同2)改变降水量分布格局,迎风坡和背风坡降水差异大3)对生物界产生影响,生物的垂直分布和水平分布4)对自然界地域分异产生影响5)对土地类型分化产生影响5、地表岩石与矿物在太阳辐射、大气、水和生物参与下理化性质发生变化,颗粒细化、矿物成分改变,从而形成新物质的过程,称为风化过程或风化作用。

6、风化作用的类型?1)物理风化,又称机械风化或崩解,指岩石由整体破裂为碎屑,裂隙、孔隙和比面积增加,物理性质发生显著变化而化学性质不变的过程。

2)化学风化,发生水化、水解、溶解和氧化作用。

气候炎热潮湿及水溶性呈酸性等条件有利于化学风化。

水化作用——指岩石矿物吸收水分后转变为含水矿物,体积膨胀,硬度降低,抵抗能力削弱并对周围岩石产生压力。

第5章地貌5.1 复习笔记一、地貌成因与地貌类型地貌,又称地形,是指地球硬表面由内外动力共同作用塑造而成的多种多样的外貌或形态。

1.地貌成因(1)构造运动与地貌发育构造运动造成地球表面的巨大起伏,是形成地表宏观地貌特征的决定性因素。

(2)地貌形成的气候因素气候水热组合状况不同导致外动力性质、强度和组合状况发生差异,最终将形成不同的地貌类型及地貌组合。

同一地区气候变迁和外动力组合发生变化可以出现不同类型的气候地貌叠置的现象。

①高纬和高山寒冷气候条件冰川冰缘作用成为主要外动力。

在冰川作用下,山地将形成冰川地貌和冰缘地貌,其中,冰川气候地貌形态尖锐,冰缘气候地貌起伏小。

②温湿气候条件地表径流丰富,流水作用成为主导外动力,各种流水地貌类型普遍发育。

温湿气候地貌剖面轮廓和缓。

③干旱气候条件风与间歇性洪流为主要外动力,相应的地貌类型包括风蚀残丘、风蚀洼地、各种沙丘、沙垅、洪积扇、洪积倾斜平原等。

干旱气候地貌除残山外,一般无太大高度差。

④湿热气候条件流水作用仍居主导外动力地位,但同时化学风化强烈,平原、缓丘、穹状或钟状基岩岛山成为最常见的地貌类型。

湿热气候地貌多为夷平面。

⑤山地气候山地气候与地貌均因高度而异。

具体如下:a.湿润而有足够高度的山地以冰川冰缘作用与流水作用组合及相应地貌类型为主。

b.干旱区山地高、中、低山带则分别以冰川冰缘作用、流水作用和干燥剥蚀作用为主要外动力并形成相应的地貌类型。

(3)岩性对地貌形成的影响各种岩石因其矿物成分、硬度、胶结程度、水理性质、结构与产状不同,抗风化和抗外力剥蚀的能力常表现出很大差别,形成的地貌类型或地貌轮廓相差很大。

(4)生物对地貌形成的影响生物在其生命过程中使岩石发生机械风化和化学风化,进而影响地貌发育。

(5)人类活动对地貌的影响①通过改变地貌发育条件加速或延缓某种地貌过程,例如,破坏植被加速地表侵蚀。

②直接干预地貌过程,甚至改变地貌发育方向。

例如,修堤筑坝约束河流或迫使其改道,从而改变冲积扇与冲积平原的发展道路。

第二章:地壳地壳:是地球硬表面以下到莫霍面之间由各类岩石构成的壳层,在大陆上平均厚度35km,在大洋下平均厚5km。

地壳厚度差异很大。

地壳由沉积壳、花岗质壳层与玄武质壳层组成。

地壳是指地球表面的刚性外壳,属于岩石圈的上部。

地壳的组成可以从元素、矿物、岩石三方面来说明。

克拉克值:把化学元素在地壳中的平均含量百分比称为克拉克值,即元素的丰度。

各种元素丰度不一。

高丰度元素的地球化学行为对地壳的矿物组成将发生积极影响。

矿物:地壳中的各种化学元素,在各种地质作用下不断进行化合,形成各种矿物。

矿物是单个元素或若干元素在一定地质条件下形成的具有特定化学成分和物理性质的化合物,是构成岩石的基本单位。

矿物是人类生产资料和生活资料的重要来源之一,是构成地壳岩石的物质基础。

单质少,化合物多,呈晶质固体,理化性质随环境而改变。

矿物的特征:形态、光学性质与力学性质。

也是鉴别矿物的依据。

矿物的光学性质:透明度、光泽、颜色及条痕。

矿物的力学性质:硬度、解理、断口、弹性等。

岩石:是在各种地质作用下按一定方式结合而成的矿物集合体,是构成地壳及地幔的主要物质。

岩石是地质作用的产物,又是地质作用的对象,所以岩石是研究各种地质构造和地貌的物质基础。

根据成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩浆岩:是由岩浆凝结形成的岩石,约占地壳总体积的65%。

岩浆是在地壳深处或上地幔天然形成的、富含挥发组分的高温粘稠的硅酸盐熔浆流体,是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。

岩浆的发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程,称为岩浆作用。

岩浆作用主要有两种方式:①岩浆侵入活动→侵入岩。

②火山活动或喷出活动→喷出岩(火山岩)沉积岩:是由成层堆积于陆地或海洋中的碎屑、胶体和有机物质等疏松沉积物固结而成的岩石。

沉积岩具有层理,富含次生矿物、有机质,并有生物化石。

暴露在地壳表部的岩石,在地球发展过程中,不可避免的要受到各种外力作用的剥蚀破坏,然后再把破坏产物在原地或经搬运沉积下来,再经过复杂的成岩作用等四个而形成岩石,称沉积岩。