东亚汉字文化圈

- 格式:pdf

- 大小:4.71 MB

- 文档页数:30

“汉字文化圈”概念在日中两国的形成过程

冯天瑜

【期刊名称】《《人文论丛》》

【年(卷),期】2012(000)001

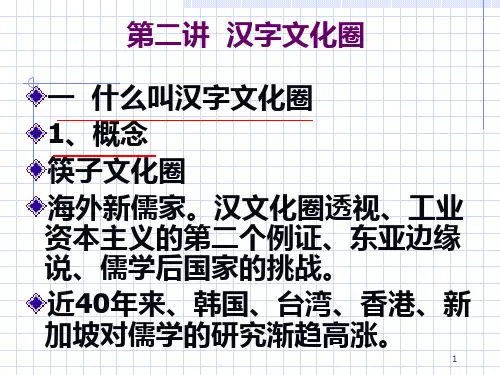

【摘要】从自然地理与人文地理综合的视角出发,东亚地区(东亚大陆、周边半岛、群岛及其围护的半开放式内海)构成一个联系紧密的单元,可称之'东亚文化圈',若以文化特征标示,又可称之'汉字文化圈'。

本文拟探讨'汉字文化圈'的实存性,进而考察'汉字文化圈'这一概念的形成过程。

【总页数】12页(P275-286)

【作者】冯天瑜

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K901

【相关文献】

1.政党交流能够加强日中两国关系的基础--专访日本公明党中央干事兼国际部长远山清彦 [J],

2.日中两国的经济贸易结构与双边经济关系——基于全球价值链(GVC)视角的分析[J], 大桥英夫;刘兵

3.“第九届日中两国电话传输心电图国际学术会议”简讯及短消息2则 [J], 王红宇

4.日中两国、两国国民共同把“战略性互惠合作”推上新台阶 [J], 中田庆雄

5.一类碰撞振动系统的概周期运动及混沌形成过程 [J], 罗冠炜;褚衍东;苟向锋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于汉字错别字的调查报告作为一种代表中国文化的独特文字系统,汉字的正确使用和书写一直是受到关注的问题。

东亚汉字文化圈的国家也在努力保护和传承汉字文化。

然而,由于汉字的复杂性和多样性,汉字错别字问题仍然存在。

本调查报告旨在分析和总结汉字错别字的情况,并提供一些建议来改善这个问题。

一、调查方法和样本选择本调查采用了在线问卷的方式,样本选择范围包括中国大陆、香港、台湾以及海外华人群体。

共有5000名参与者完成了问卷调查,其中包括学生、教师、文化从业者和一般公众。

二、调查结果1. 关于汉字错别字的认识程度:86%的参与者表示他们对汉字错别字问题非常关注,并坦承在书写和使用汉字时常常犯错。

2. 常见的汉字错别字:调查中,参与者报告了一些常见的汉字错别字,包括“你/您”、“她/它”、“是/时”等。

这些错别字在日常书写中常常会出现。

3. 错别字出现的原因:参与者普遍认为,汉字错别字的出现主要是由于缺乏正确书写和使用汉字的训练。

此外,受外来文字和语言的影响,一些汉字形状和发音容易发生混淆,导致错别字的产生。

4. 影响和后果:大多数参与者认为汉字错别字会影响沟通和表达能力,尤其是在书面交流中。

此外,对于文化传承和保护汉字文化来说,错别字问题也有一定的负面影响。

5. 改善措施:针对汉字错别字问题,参与者提出了一些改善措施,包括增加汉字教育的时间和频率、提供更多的书写和阅读训练材料、加强对汉字的规范教育等。

三、结论和建议通过本次调查可以看出,汉字错别字问题在中国和汉字文化圈仍然存在且被广泛关注。

为了提高汉字的正确使用和书写水平,建议以下改进措施:1. 加强汉字教育:学校和社会应该加大对汉字教育的投入,增加汉字教育的时间和频率,使学生能够正确书写和理解汉字。

2. 提供更多的训练资源:教材出版商和教育机构应该提供更多的汉字书写和阅读训练材料,帮助学生增加对汉字的熟悉度和掌握能力。

3. 强化汉字规范:政府部门、学术机构和媒体应该共同努力,制定和推广汉字的规范用法,减少汉字错别字的出现。

汉字文化圈的形成作者:井上亘来源:《科学中国人》2013年第10期中国人看到敦煌汉简时似乎不太惊讶,但是皇帝的命令毫无错字地传到边境之地这一事实,对外国人来说是难以置信的。

距今两千年前就建立了这么完美的自顶而下(Top-down)系统,在世界史上这可以说是个奇迹。

既然有了这个系统,谁做皇帝都可以支配全国。

日本人肯定这么想,他们因此努力学习汉字文化、引进律令体制。

进入21世纪以后,我开始着手“信息技术史”的研究。

经过20世纪90年代的高度信息化——那就是人类史上未曾有过的信息革命——我认为历史学家有义务搞清高度信息化之前的信息技术。

而现在,我所获得的结论包括了惊人的内容:高度信息化之前的信息技术已在汉代基本完成。

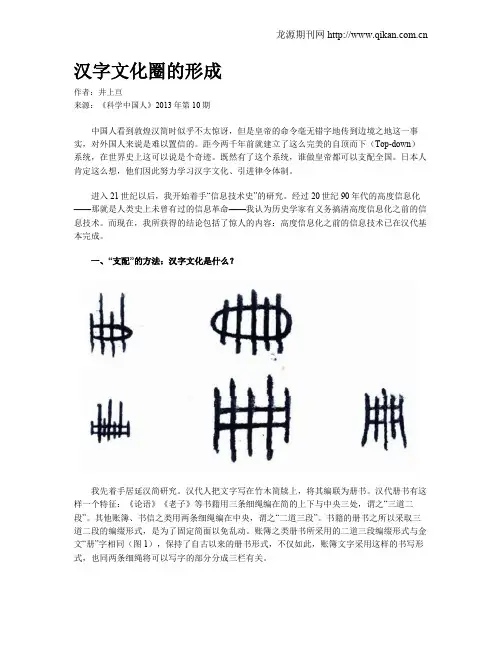

一、“支配”的方法:汉字文化是什么?我先着手居延汉简研究。

汉代人把文字写在竹木简牍上,将其编联为册书。

汉代册书有这样一个特征:《论语》《老子》等书籍用三条细绳编在简的上下与中央三处,谓之“三道二段”。

其他账簿、书信之类用两条细绳编在中央,谓之“二道三段”。

书籍的册书之所以采取三道二段的编缀形式,是为了固定简面以免乱动。

账簿之类册书所采用的二道三段编缀形式与金文“册”字相同(图1),保持了自古以来的册书形式,不仅如此,账簿文字采用这样的书写形式,也同两条细绳将可以写字的部分分成三栏有关。

以向某个单位支给食料的账簿为例(图2),一枚木简中,上栏有成员的职称与姓名,中栏有食料的数量,下栏有领取食料的人名。

每个成员都这样被记录在每枚木简上,总体数量的统计被列在最后一枚木简中,上栏是单位的人数,中栏是支给的总量。

就这样,汉代账簿采取了一简一行、用两条细绳分三栏的表格计算形式,这与我们处理信息时利用的Excel等软件完全相同,《史记》《汉书》的“表”也很明显是以册书的信息处理方式为前提所作的。

隶书的扁平字体也来源于这种信息处理的习惯,汉简通常长一尺(约23厘米),一栏7厘米中书写十数字的情况并不罕见。

历史发展到今天的汉字情况汉文化发展到今天的汉字情况选自:十国《汉字研究》汉字,狭义地说,它是汉族的文字系统;广义地言,是东亚汉字文化圈国际通用的表意文字,并仍然或曾经在日语和朝鲜语、越南语中使用。

汉字亦为世界上最古老的文字之一,拥有四千年以上的历史。

作为世界上最古老的三大文字系统之一,中国的汉字沿用至今。

而古埃及的圣书字、两河流域苏美尔人的楔形文字已经失传。

一、汉字的独特意义汉字的独特意义兼具音、形、义的独特文字汉字是世界上最古老的文字之一,在形体上逐渐由图形变为由笔画构成的方块形符号,是由象形文字演变成兼表音义的意音文字,具有集形象、声音和辞义三者于一体的特性。

这一特性在世界文字中具有独特的魅力。

人类文化的语言承担者之一文字作为语言承担的物质载体,是文明社会诞生的标志之一。

文字作为人类述说和文明表达的重要工具,对人类文化的传承和发展,起到了关键性的作用。

东亚众多涉及哲学、政治、经济、物理、天文、数学等的书籍,几乎全部是使用汉字来记录和传承的。

汉字带来独具特色的文学美马致远的"枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

古道西风瘦马,断肠人在天涯",多么令人遐思无限、回味无穷的诗句,如果译成英文的话,恐怕只是几个并列的单词而已,很难达到如此传神的效果。

二、对汉字的批评对汉字的批评汉字的准入门槛太高持这个观点的认为,汉字大多数太繁琐,外观不简单、不简洁,学习汉字的难度太高,不利于学生的学业,也不利于汉字的推广。

认为汉字等于落后的思想瞿秋白说:“汉字真正是世界上最龌龊最恶劣最混蛋的中世纪的茅坑。

”有人认为这样一种逻辑推演方式,犯了一个归纳和演绎方面的错误,由小及大的推的话,在包含性上面难免会导致“一刀切”的后果。

表现能力的自我局限在反传统的思想和新理念的冲击下面,有些人提出来这样的观点,如“汉字不灭,中国必亡!”,“走世界共同的拼音化道路。

”“电子计算机是汉字的掘墓人!三、汉字改革的三种声音简化汉字问题简化汉字是中华人民共和国目前推广和使用的简体字。

中国的观点文:既指文字、文章、文采,又指礼乐制度、法律条文、风俗习惯等化:教化、变化、改变文化:以前,文化更多地被当成一个动词,意指以“文”的手段对人们和社会所做的种种改变,包括“文而化之”和“化而文之”两个过程。

现在,文化通常被视为名词,有多种含义。

人类所创造的物质财富和精神财富的总和,如传统文化、茶文化等。

知识,能力和教养,如提高文化水平、某某同志很有文化等国外文化是一个复杂的整体,它包括知识、信仰、艺术、伦理道德、法律、风俗,文化是一组行为模式,文化存在于各种内隐的和外显的模式之中,借助符号的运用得以学习与传播,并构成人类群体的特殊成就,这些成就包括他们制造物品的各种具体式样。

文化的基本要素是传统(通过历史衍生和选择得到的)、思想意识和价值观念,其中尤以价值观念最为重要文化的特点文化是后天习得、学而知之的。

文化是有结构的,它可分成为各个方面。

其中最为重要的,是价值观念和行为模式。

文化是动态的、可变的,虽然这一变化过程比较缓慢、甚至不可见。

文化是群体在适应内外环境的过程中所形成的一种生活方式,具有很强的历史继承性。

文化基本概念文化准则、文化信仰、文化价值观、礼仪、传说、象征文化的決定因素文化:规范和价值观教育、语言、宗教、经济哲学、政治哲学、社会结构文化洋葱说文化洋葱只有三层:表层、中层、核心层。

表层文化是我们平时能观察到的东西。

中层文化指的就是一个社会的规范和价值观。

核心层文化是一个社会共同的关于人为什么存在的假设,它触及到该社会中人们最根深蒂固不容置疑的东西。

社会学与文化人类学中的“文化圈”划分是指以文化为主要特色,并且各个文化圈内都有一个核心地区,由其向四方扩展,使周遭的地区在文化上表现出共同的特质。

从对世界历史影响最深远的文化来说,学术界基本上一致公认,在世界范围内的文化起源先后主要有五大文化圈:西方文化圈(拉丁文化圈)东亚文化圈(汉字文化圈)伊斯兰文化圈(阿拉伯文化圈)印度文化圈(南亚文化圈)东欧文化圈(斯拉夫文化圈)。

近代以来汉籍西学在东亚的传播研究内容提要:大航海以后,西方人来到亚洲,西人东来后采用汉字书写来传播基督教与西方文化,这些西学汉籍在整个东亚流传,东亚作为一个文化共同体几乎同时面临着西学东渐。

本文从西学汉籍在东亚三国的流布入手,探究西学在东亚传播的实际历史过程。

首先在文中介绍了西学汉籍在中国的传播,从晚明开始,举子士人们已经开始关注这批西学书,最著明的是李之藻所编的《天学初函》;第二部分,本文介绍了西学汉籍在日本的流传过程。

在日本的西方传教士一方面出版日文的教理书,另一方面在江户期间在华耶稣会士所出版的汉籍西学书也开始在日本流传。

这种流传的情况我们可以从中国和日本的贸易历史中得到证明。

在江户中国和日本的贸易中有书籍的贸易,其中涉及到这批汉籍西书,这样,我们可以江户时期的禁书的书目中看出当时汉籍西书在日本的流播的一个大略。

文章的第三部分研究了西学汉籍在韩国的传播。

韩国学者李元涥将朝鲜接受西学的历史分为三个时期,‚接触西学时期‛,这是指从利玛窦1601年进京后,朝鲜赴北京的使臣开始接触在北京的传教士,并切把在华耶稣会士所可的汉籍西学书带回朝鲜,从而开启了朝鲜对西学的接触时期;‚探究西学时期‛,随着汉籍西学书籍进入朝鲜,开始阅读的人多了起来,这样从18世纪中叶开始,出现了李瀷和洪大宏这样研究汉籍西学书籍的‚好事者‛,同时也开始出现发对西学的声音。

‚实践西学时期‛,从18世纪后半期开始,朝鲜的文人从技术上开始实践西学,在天文历法上开始采用西洋历,在宗教上,开始有了韩国人的教徒,开创了韩国的天主教史;‚弹压西学时期‛,从19世纪出开始,排教势力日益强大,并最终形成了‚对西学的全面封锁和全面的弹压。

‛文章最后研究西学汉籍在菲律宾的传播,西学汉籍书籍开启了菲律宾的中文印刷史。

由此,通过本文的研究说明了西学在东亚的传播是一个整体,从西学汉籍的传播历史证明了这一点,因此,在今后的研究中,我们应将东亚作为一个整体,而再不能孤立的去研究东亚面对西学冲击后的反映。

世界五大文化圈简述文化圈的是指以文化为主要特色,并且各个文化圈内都有一个核心地区,由其向四方扩展,使周遭的地区在文化上表现出共同的特质。

从对世界历史影响最深远的文化来说,学术界基本上一致公认,在世界范围内的文化起源先后主要有五大文化圈,即:西方文化圈(拉丁文化圈),东亚文化圈(汉字文化圈),伊斯兰文化圈(阿拉伯文化圈),印度文化圈(南亚文化圈)和东欧文化圈(斯拉夫文化圈)。

东欧文化圈(又被称为斯拉夫文化圈、东正教文化圈、西里尔文化圈),其范围主要包括俄罗斯、东欧以及巴尔干半岛等地。

其特征为:多为斯拉夫民族,民众多信奉东正教,西里尔字母使用广泛。

印度文化圈主要位于南亚次大陆和东南亚的大部分地区,后者包括:缅甸、老挝、泰国和柬埔寨。

而东南亚的马来西亚和印度尼西亚在回教传入以前同样深受印度文化影响。

另外还包括了几个印度洋岛屿国家、阿富汗和中国西南的西藏、云贵等非汉民族聚居的地区。

同样位于东南亚的越南,云贵地区和广西壮族自治的壮族布依族白族地区,部分属于印度文化圈。

地区内总人口达17亿。

这些地区具有相似的文化,包括文学、哲学、政治体系、建筑、音乐、宗教信仰(印度教和小乘佛教)等。

伊斯兰文化圈(又被称作阿拉伯文化圈、中东文化圈),其区域主要包括:印度半岛西部、中亚、北高加索、阿拉伯半岛、东南亚(泰南、马来西亚、印尼、及菲律宾棉兰老岛)及非洲的部分地区。

其特征为民众多信仰伊斯兰教,阿拉伯字母使用广泛。

汉字文化圈,又称东亚文化圈、儒家文化圈,为文化圈的概念之一。

其指的是文化相近、历史上受中国及中华文化(或汉文化)影响、过去或现在使用汉字、并曾共同使用文言文(日韩越称之为“汉文”)作为书面语(并不使用口头语言的汉语官话作为交流媒介)、受中华法系影响的东亚及东南亚部分地区的文化区域。

拉丁文化圈,又称为西方文化圈、天主教文化圈、罗马文化圈、欧美文化圈等,其地理范围主要包括欧洲大部分地区、北美洲、大洋洲等地,南美洲由于自近代以来被西方殖民时间较长,其文化多被欧洲殖民者所同化,有时也被看作拉丁文化圈的一部分。

东亚和亚太概念范围的认定东亚和亚太地区是一个广义的地理概念,用于描述亚洲大陆东部及其周边的地区。

然而,对于东亚和亚太的具体范围,学界存在一定的争议。

本文将从地理、政治和文化角度对东亚和亚太的范围进行探讨。

地理范围的认定是东亚和亚太概念界定的基础。

从地理学角度来看,东亚通常包括中国大陆、朝鲜半岛、日本列岛和蒙古的东北部地区。

这一地理概念的范围主要是基于地理邻近性和文化联系。

然而,亚太地区的界定相对宽泛,一般涵盖了整个亚洲大陆东部及其周边的岛屿国家,从东亚地区一直延伸到澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿国家。

亚太的范围较大,因此在不同领域的研究中,可能会根据需要对其进行进一步细分。

政治范围对于东亚和亚太的认定也有一定的影响。

在国际关系中,东亚和亚太常常作为一个地缘政治概念使用。

在这种情况下,东亚一般包括中国、日本、朝鲜、韩国以及东盟成员国。

而亚太则扩展到整个亚洲大陆和太平洋岛屿地区,包括澳大利亚、新西兰以及美国的太平洋岛屿属地。

政治范围的定义通常与国际关系的需要和地缘政治的传统有关。

此外,文化范围也是认定东亚和亚太概念范围的一个重要角度。

文化范围通常基于共同的语言、宗教和传统习俗等因素。

从文化角度来看,东亚地区具有共同的汉字文化圈特征,包括中国、日本、朝鲜、韩国和越南等国家。

而亚太地区的文化范围则更为广泛,包括非汉字文化的东南亚国家、南太平洋的岛屿国家以及印度次大陆等地区。

综上所述,东亚和亚太的概念范围是一个相对宽泛且有争议的问题。

从地理、政治和文化角度来看,东亚和亚太的范围可能略有不同。

对于具体的研究和分析,我们需根据需要明确具体的范围,并充分考虑地缘政治、历史和文化等因素。

对于学术研究和国际合作而言,明确和统一的概念范围有助于我们更好地理解和探讨东亚和亚太地区的发展与合作。

太后为什么自称袁家

太后,主要是东亚汉字文化圈中,现任君王尊封给其母、祖母、前任君王正配甚至是前前任君王正配,或是其他具有相当地位女性的位号,而西方世界与奥斯曼帝国等中东地区的君主的母亲,在中文翻译时也会称为太后。

在中国,太后的起源不详,最早在中国春秋战国时期以前就有太后出现,是世界上最早的太后。

太者,大也,又基于汉字文化圈多半有以孝为天的思想(尤其是中国),因此太后的身份与地位总是凌驾于君王之上,甚至造成历史上部分太后的专权。

我们都知道,中国古代的帝位,一般都是等先皇死后才传给后代(儿子)的。

这就是说既然成为皇上,那就是没有父亲的,她的母亲就是更妇了,也就是说,皇后一定要等死了丈夫以后才能成为太后。

所以,太后为什么自称哀家?“哀”隐含先帝去世哀疝先皇之意,称“哀家”的只能是太后、太妃,但是现在很多影视作品里面,皇后也总会自称哀家,这应该是个笑话,否则岂不是诅咒皇帝?那可是死罪。

电视里的话不能够当真的。

甲骨文到楷书的演变过程的研究报告从甲骨文、金文,到篆书、隶书、楷书,汉字经历了上千年的演化史。

隋唐之后,楷书成为汉字正宗,并影响到周边,形成一个覆盖东亚的“汉字文化圈”。

放眼整个“汉字文化圈”,在近代,汉字的地位都受到了不同程度的挑战。

1949年后,汉字又经历了不止一轮的简化。

从中,我们能隐约感受到时局的复杂。

在今天的推送中,作者梳理了汉字发展的历史,并指出到现在,汉字进一步简化的土壤已经不复存在。

撰文 | 郭晔旻01汉字演变史从甲骨文到楷书回到一百多年前。

1898和1899年之交,中国近代学术史上发生了一件重要的事件——甲骨文的发现。

王懿荣从药铺买来的“龙骨(龟甲兽骨)”上发现了古文字。

起初,人们并不相信他,认为这只是古董商人为了谋取利益而编造出来的。

但金石学者罗振玉坚信甲骨文存在的真实性。

也正是他,确定了甲骨文的出土地点就是河南安阳县西北五里的小屯村,研究并发现甲骨文里有十多处记载了商王的名字,指出甲骨文的出土地就是商朝都城。

土方征涂朱卜骨刻辞(国博供图)。

图片来自《新京报》2019年10月对国家博物馆“证古泽今——甲骨文文化展”报道。

从历史研究的意义上说,甲骨文的记载,证实了司马迁在《史记·殷本纪》所记载的商王朝确实存在。

这些来自三千年前古文字的证据,把中国有考据可信的历史提早了一千年。

而从文字的角度考虑,世纪之交甲骨文的横空出世,意味着汉字找到了迄今最早的源头。

可以说,从三千年前的甲骨文至今,汉字的演化一脉相承。

甲骨文绝大部分是用刀刻出来的,少数使用毛笔与朱砂书写而成。

它虽然已经形成比较成熟的文字体系,毕竟去古未远,还保留了早期文字“象形”的特征。

到了商末周初,大约时人又嫌龟甲兽骨的质地低劣,便使用青铜浇注起“金文”来。

金文的质地固然好了,但青铜终归是昂贵的金属,不宜普及。

金文中的“马”于是,到了战国时期,一种线条圆浑,笔道匀称,适合于在简帛上书写的字体——“篆书”应运而生。

不过,由于篆书的字体由圆浑的线条连接,影响了书写的速度。

2023年邵阳市高三第二次联考试题卷历史一、选择题:本题共15 小题,每小题3 分,共45 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 周人提出了“孝”和“德” 的伦理思想。

他们认为孝的对象不仅是父母、祖父母,而且包括宗室、宗庙以及兄弟、朋友;德是处事得宜的意思,包括敬天、孝祖、保民三项内容,运用在政治上即是要求明察和宽厚。

这说明A. 周人伦理观与宗法制度密切相关B. 天命观推动周人宗教理论形成C. 儒家思想的基本内容在西周定型D. 周人承认天意与人事相互制约2. 西汉《氾胜之书》记载:“凡区种麦,令相去二寸,一行一沟容五十二株,一亩凡四万五千五百五十株,麦上土令厚二寸” “凡区种大豆,令相去一尺二寸,一沟容九株,一亩凡六千四百八十株”等。

这体现了A. 农业精耕细作的特点B. 农民生产积极性日益提高C. 麦豆复种制开始形成D. 传统经济结构有一定突破3. 下面是中国古代官方户口统计数字一览表(部分),对此解读正确的是A. 正史户口统计数是绝对可靠的一手史料B. 官方记载户口数与实际户口数存在差异C. 正史户口统计数必须与民间史料相印证D. 官方统计数可以真实反映人口历史状况4. 面对饥荒,宋代潭州知州李允则主张“先赈后奏”开官仓济民,转运使却坚持“先奏后赈”。

李允则解释说:“如果奏报朝廷要花一个多月时间,恐怕来不及了”,转运使还是不准。

李允则无奈,只好以家产作为抵押,转运使才勉强同意他开官仓平粜谷米救济灾民。

这反映出A. 政府在赈灾中失去主体作用B. 宋代转运使的权力膨胀C. 儒家思想观念影响吏治行为D. 古代救灾赈灾机制僵化5. 乾隆时期,总督“总治军民,统辖文武,考核官吏,修饬封疆”;巡抚则是“宣布德意,抚安齐民,修明政刑,兴革利弊,考群吏之治”。

总督例兼兵部尚书、右都御史头衔,从一品;巡抚例兼兵部侍郎、右副都御史头衔,从二品。

据此可知,清朝前期督抚制度A. 有利于多民族国家的巩固B. 造成了军阀割据混战的局面C. 标志着君主专制达到顶峰D. 导致权责不明行政效率低下6. 郑观应在19 世纪80 年代提出:“兵之并吞祸人易觉,商之掊克敝国无形。