最新[精品]后天性(家族性)结肠息肉病与结肠癌

- 格式:ppt

- 大小:254.50 KB

- 文档页数:38

大肠癌的产生与年龄有什么关系

*导读:随着年龄的慢慢的增长,在生活中各种致病的因素对大肠黏膜刺激的时间也随之增长,大多数患者在50岁以后发病。

这是肠癌的病因之一。

……

肠癌与年龄的关系?患上肠癌的患者一般都是年龄比较大

的人,有些人是高发人群里的,因此不可避免的会患上大肠癌这个疾病,很多的患者不知道肠癌的病因都有什么呢,针对这个问题,下面就让权威专家来为我们详细解说。

*肠癌的病因一般包括以下几点:

*1、年龄:随着年龄的慢慢的增长,在生活中各种致病的因素对大肠黏膜刺激的时间也随之增长,大多数患者在50岁以后发病。

这是肠癌的病因之一。

*2、家族史:专家说在家族中有一个患上了大肠癌疾病,那么他的后辈患上这个疾病的几率是非常的高的。

*3、*结肠炎*性疾病史:某些结肠疾病如克罗恩病或溃疡性结肠炎可能增加结直肠癌得发病机会。

他们结肠癌得危险性是常人得30倍。

这是肠癌得病因。

*4、*大肠息肉*史:大部分结直肠癌是从小得癌前病变发展而来,它们被称为息肉。

其中绒毛样腺瘤息肉更容易发展成癌,恶变得机会约为25%;管状腺瘤样息肉恶变率为1-5%。

*5、基因背景:家族性腺瘤性息肉病及遗传性非息肉病性大

肠癌等都是由于相应得基因发生突变导致得,这类病人不仅发病几率明显增加,并且发病年龄更小。

这也是肠癌得病因。

肠癌与年龄的关系?上文就是关于肠癌的病因的介绍,有些有关大肠息肉病史的患者,也是非常的容易患上这个疾病,希望患者朋友们如果一旦发现自己患有疾病,及时的治疗才是最关键的,当然要正视这一疾病,认真的进行治疗才能保证自己的身体健康。

遗传性非息肉病性结直肠癌的分子生物学特点和临床特征管莎莎;戴广海【期刊名称】《中国医学科学院学报》【年(卷),期】2012(034)003【摘要】Hereditary non-polyposis colorectal cancer ( HNPCC) is an autosomal dominantly inherited disease associated with germ-line mutations in mismatch repair genes and microsatellite instability. This article reviews the molecular biology and clinical pathology of HNPCC.%遗传性非息肉病性结直肠癌( HNPCC)是一种常染色体显性遗传性疾病,其分子遗传学基础为错配修复基因的种系突变和微卫星不稳定,本文总结了HNPCC的分子生物学基础和临床病理特征.【总页数】5页(P293-297)【作者】管莎莎;戴广海【作者单位】中国人民解放军总医院肿瘤中心肿瘤综合科,北京100853;中国人民解放军总医院肿瘤中心肿瘤综合科,北京100853【正文语种】中文【中图分类】R735.3【相关文献】1.分子诊断在家族性腺瘤性息肉病和遗传性非息肉病性结直肠癌家族中的作用 [J], 金黑鹰2.遗传性非息肉病性结直肠癌6家系临床特征分析 [J], 申铉三;阿力同其其克;富晓东3.遗传性非息肉病性结直肠癌家系临床特征及诊断标准分析 [J], 张宏;王简;盛剑秋;张渊志;李世荣4.遗传性非息肉病性结直肠癌与散发性结肠癌的临床特征及生存率对比分析 [J], 张升瑞;隋春阳;赵连和5.遗传性非息肉病性结直肠癌的分子病理研究 [J], 聂辰;李月廷;赵保健;高磊;闫瑾;王俊懿因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

![结肠炎症性疾病的内镜活检组织学与鉴别诊断[1]](https://uimg.taocdn.com/3ad9b3f0ba0d4a7302763a3b.webp)

2020版:中国结直肠癌早诊早治专家共识(主整版)结直肠癌是我国常见恶性肿瘤,其发病率呈逐年攀升趋势,严重危害人民身体健康。

早期诊断与早期治疗是改善结直肠癌患者预后、减轻人群疾病负担的关键所在。

但目前我国结直肠癌患者早期诊断及治疗率偏低,积极推动规范的结直肠癌早诊早治是进一步改善我国结直肠癌患者预后的关键。

一、结直肠癌的流行病学趋势结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤,其新发病例数在全世界男性、女性中分别排名第3位及第2位,死亡病例数在全世界男性、女性中分别排名第4位及第3位[1]。

发达国家结直肠癌发病率明显高于发展中国家。

随着人们生活水平的不断提高以及生活方式的改变,尤其是膳食结构的改变,我国结直肠癌的发病率日渐增高,已跃居城市恶性肿瘤发病率第2位(33.17/10万),死亡率第4位(15.98/10万),农村地区恶性肿瘤发病率(19.71/10万)和死亡率(9.68/10万)第5位[2]。

结直肠癌在我国东部地区的发病率和死亡率分别为33.88/10万和15.65/10万、中部地区为24.79/10万和12.54/10万、西部地区则为24.78/10万和12.21/10 万[3]。

随着诊疗技术的发展,结直肠癌的5年生存率不断提高。

美国结直肠癌5年生存率已达到64%左右;欧洲如德国、法国和英国等国家结直肠癌5年生存率也超过60%。

近年来中国的结直肠癌总体5年生存率也有了很大提高结肠癌5年生存率已经达到57.6%崖肠癌5年生存率为56.9% , 但仍低于欧洲和美国,也低于亚洲的日本和韩国[4],原因是我国结直肠癌早期诊断率总体偏低。

美国结直肠癌诊断病例中I〜II期占39% , m期和IV期分别占32%和24%[5]。

虽然我国37家三甲医院统计数据显示结直肠癌患者I期占13.9% , II期占26.7% , III期和IV期结直肠癌分别占34.6%和23.7%[6]O我国由于各个地区和医院诊治水平参差不齐,总体早期结直肠癌患者占比约20%〜30% ,大部分患者诊断时已是中晩期。

结肠癌与代谢综合征的相关性分析王林平;刘文杰;张莉【摘要】目的探讨结肠癌(CRC)和代谢综合征(MetS)在代谢中的一致性.方法收集山东省千佛山医院体检中心和临床住院患者,分别随机抽取CRC患者(CRC组,n=900)和MetS患者(MetS组,n=897),对2组患者各项指标的平均值进行统计分析.结果 2组患者年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),2组中位年龄62岁.2组患者的总胆固醇、血糖、总胆红素、低密度脂蛋白胆固醇比较,差异无统计学意义(P>0.05).MetS组患者血压明显高于CRC组(P>0.05),与MetS组患者的身高、体质量显著高于CRC组有关.结论部分CRC发病与M etS密切相关,且有较一致的代谢基础.肥胖是高血压的危险因素,因而良好的生活习惯对防治这2种疾病有积极的临床意义.【期刊名称】《检验医学与临床》【年(卷),期】2019(016)001【总页数】4页(P5-7,12)【关键词】代谢综合征;结肠癌;高血压;肥胖;相关性分析【作者】王林平;刘文杰;张莉【作者单位】山东省千佛山医院,济南250014;山东省疾病预防控制中心,济南250014;山东省千佛山医院,济南250014【正文语种】中文【中图分类】R735.3+5代谢综合征(MetS)是以胰岛素抵抗为基础的一组疾病,主要包括向心性肥胖、糖耐量减低、高三酰甘油血症及高血压[1-2]。

近年来,MetS的发病率在全球范围呈快速上升趋势,尤其以西式生活方式为主的国家(美国24%,欧洲国家24.6%~30.9%);在发展中国家的成人和儿童中也明显增加[2]。

目前MetS已成为一种较为严重的公共卫生问题。

广义的MetS还涉及高尿酸血症、脂肪肝、高胰岛素血症、微量蛋白尿、多囊卵巢综合征等。

新近一项关于58万欧洲人群的代谢因素与肿瘤风险多中心研究发现,基于体质量指数(BMI)、血压、血糖、总胆固醇、三酰甘油水平的MetS评分与结肠癌(CRC)的风险相关[3]。

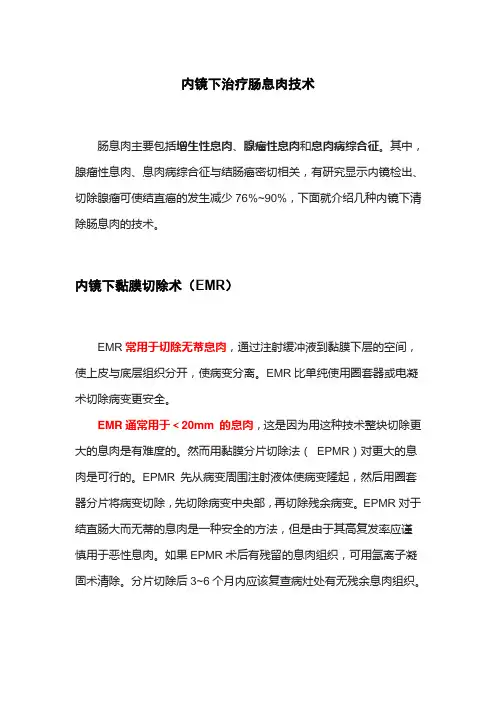

内镜下治疗肠息肉技术肠息肉主要包括增生性息肉、腺瘤性息肉和息肉病综合征。

其中,腺瘤性息肉、息肉病综合征与结肠癌密切相关,有研究显示内镜检出、切除腺瘤可使结直癌的发生减少76%~90%,下面就介绍几种内镜下清除肠息肉的技术。

内镜下黏膜切除术(EMR)EMR常用于切除无蒂息肉,通过注射缓冲液到黏膜下层的空间,使上皮与底层组织分开,使病变分离。

EMR比单纯使用圈套器或电凝术切除病变更安全。

EMR通常用于<20mm 的息肉,这是因为用这种技术整块切除更大的息肉是有难度的。

然而用黏膜分片切除法(EPMR)对更大的息肉是可行的。

EPMR 先从病变周围注射液体使病变隆起,然后用圈套器分片将病变切除,先切除病变中央部,再切除残余病变。

EPMR对于结直肠大而无蒂的息肉是一种安全的方法,但是由于其高复发率应谨慎用于恶性息肉。

如果EPMR术后有残留的息肉组织,可用氩离子凝固术清除。

分片切除后3~6个月内应该复查病灶处有无残余息肉组织。

EMR的适应证内镜下黏膜切除术的适应证各国并不统一,同一个国家的不同医院、医生掌握的适应证也不完全一样。

首先要获得组织标本用于常规活检未能明确诊断的黏膜下病变的病理学诊断;其次切除消化道早癌及癌前病变,无淋巴结转移、浸润深度较浅、采用可以完全切除的消化道早癌均为内镜下黏膜切除术的适应证。

但临床实际应用过程中,判断准确、可操作性强的绝对适应证标准还有争议。

日本食管协会制定的内镜下黏膜切除术治疗早期食管癌的绝对适应证为:病灶局限于m1、m2层、范围<2/3食管周长、长度<30mm,病灶数目少于3-4个;相对适应证为:病灶浸润至m3、sm1,直径30 ~50mm,范围≥3/4食管周长或环周浸润、病灶数目5~8个。

根据日本胃癌学会编写的《胃癌治疗指南(2004年4月版)》规定,内镜下黏膜切除术的手术适应证为:(1)病理类型为分化型腺癌;(2)内镜下判断癌组织的深度限于黏膜层(m);(3)病灶直径<2c m;(4)病变局部不合并溃疡,以上4个条件需同时具备。

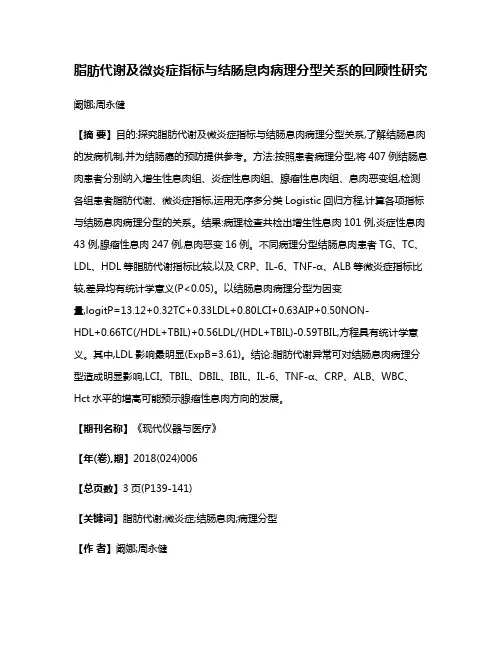

脂肪代谢及微炎症指标与结肠息肉病理分型关系的回顾性研究阚娜;周永健【摘要】目的:探究脂肪代谢及微炎症指标与结肠息肉病理分型关系,了解结肠息肉的发病机制,并为结肠癌的预防提供参考。

方法:按照患者病理分型,将407例结肠息肉患者分别纳入增生性息肉组、炎症性息肉组、腺瘤性息肉组、息肉恶变组,检测各组患者脂肪代谢、微炎症指标,运用无序多分类Logistic回归方程,计算各项指标与结肠息肉病理分型的关系。

结果:病理检查共检出增生性息肉101例,炎症性息肉43例,腺瘤性息肉247例,息肉恶变16例。

不同病理分型结肠息肉患者TG、TC、LDL、HDL等脂肪代谢指标比较,以及CRP、IL-6、TNF-α、ALB等微炎症指标比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

以结肠息肉病理分型为因变量,logitP=13.12+0.32TC+0.33LDL+0.80LCI+0.63AIP+0.50NON-HDL+0.66TC(/HDL+TBIL)+0.56LDL/(HDL+TBIL)-0.59TBIL,方程具有统计学意义。

其中,LDL影响最明显(ExpB=3.61)。

结论:脂肪代谢异常可对结肠息肉病理分型造成明显影响,LCI、TBIL、DBIL、IBIL、IL-6、TNF-α、CRP、ALB、WBC、Hct水平的增高可能预示腺瘤性息肉方向的发展。

【期刊名称】《现代仪器与医疗》【年(卷),期】2018(024)006【总页数】3页(P139-141)【关键词】脂肪代谢;微炎症;结肠息肉;病理分型【作者】阚娜;周永健【作者单位】[1]广州医科大学,广州511436;;[1]广州医科大学,广州511436;[2]广州市第一人民医院消化内科,广州510000;【正文语种】中文【中图分类】R574结肠息肉可分为增生性、炎症性、腺瘤性等多种病理类型,其中,腺瘤性结肠息肉被认为是结肠癌的重要癌前病变[1]。

腺瘤性结肠息肉向结肠癌的进展过程需经历增生性腺瘤-管状腺瘤-绒毛状腺瘤-早期癌-浸润癌等多个阶段,因此,早期明确结肠息肉病理分型、控制息肉演变过程,对于结肠癌的预防有着重要意义[2]。

常见的结肠梗阻原因是结肠梗阻是指结肠内部或外部的物体或病变导致肠腔的阻塞,从而妨碍食物和粪便通过。

它是一种常见的肠道紧急情况,严重影响健康和生活质量。

下面我将详细介绍常见的结肠梗阻原因。

1. 肿瘤:结肠肿瘤是造成结肠梗阻最常见的原因之一。

良性或恶性肿瘤可以大量生长,并且可以通过压迫或阻塞结肠腔造成梗阻。

恶性肿瘤还可能侵犯结肠壁,形成梗阻。

结肠癌、直肠癌和结肠息肉是常见的恶性肿瘤,而结肠腺瘤是常见的良性肿瘤。

2. 炎症性肠病:克罗恩病和溃疡性结肠炎是两种常见的炎症性肠病。

这些疾病可能导致结肠的炎症、溃疡或狭窄,从而引起结肠梗阻。

炎性肠病患者还可能出现结肠痉挛或瘘管形成,进一步加重梗阻。

3. 结肠道畸形:结肠道畸形包括结肠结石、结肠狭窄、结肠扭转等。

结肠结石可以阻塞结肠,并引起梗阻。

结肠狭窄可能由先天性或后天性因素引起,如外伤、炎症或手术后瘢痕形成。

结肠扭转是指结肠的部分或全部绕轴旋转,导致肠道血液供应中断,并可能引起梗阻。

4. 粪石:粪石是指长时间停滞在结肠内的固态粪便。

它们可以逐渐增长并硬化,形成硬块,进一步阻塞结肠腔。

粪石一般发生在结肠的脾曲和降结肠。

5. 其他原因:其他导致结肠梗阻的原因包括肠套叠、肠黏膜下脂肪组织增生、结肠痉挛和结肠疝气等。

肠套叠指的是肠道的一部分插入到另一部分中,阻塞肠道的通畅流动。

肠黏膜下脂肪组织增生也可能导致结肠腔狭窄。

结肠痉挛是指结肠肌肉的异常收缩,导致结肠腔的压力增高,最终引起梗阻。

结肠疝气是指结肠穿过腹壁的肌肉和组织缺陷,从而引起结肠的扩张和压迫。

总结起来,常见的结肠梗阻原因包括肿瘤、炎症性肠病、结肠道畸形、粪石以及其他因素。

了解这些原因对于早期发现和治疗结肠梗阻至关重要。

如果怀疑自己患有结肠梗阻,应尽快就医,并进行必要的检查和治疗。

微卫星不稳定与结直肠癌关系结直肠癌是常见的恶性肿瘤,近年来我国结直肠癌的发病率和死亡率均呈上升趋势,对其发病机制研究的重要性渐为人们认识涉及了多基因改变,微卫星不稳定性,细胞凋亡机能受限,端粒酶活化以及多条信号传导通路异常等。

近期分子学研究发现,DNA修复基因突变引起DNA错配修复系统的功能降低或丧失,从而引起遗传物质不稳定,主要表现为微卫星的不稳定性(microsatellite instability,MSI),进而导致肿瘤的发生。

研究表明,微卫星不稳定性可能是结直肠癌发生过程中一个新发现的重要机制。

现就微卫星不稳定性与遗传性非息肉性结直肠癌关系的研究进展作一综述[1]。

1 微卫星不稳定(MSI)1980年Wyman等[2]首先发现了DNA分子中的一个高度多态性位点,其后人们不断发现这一类由一段核苷酸序列多次串连重复所形成的高变区,称为VNTR。

VNTR又进一步分为小卫星和微卫星。

小卫星的特点是重复单位长度为8到数10个核苷酸,不同的基因座位有不同的结构,但一般都拥有一段共同的核心序列。

1981年Miesfeldd等[3]首次发现微卫星DNA,微卫星DNA由2~6个核苷酸组成,常见的有2、3、4核苷酸重复序列,尤以二核苷酸的重复序列(CA/GT)n最为常见。

微卫星广泛存在于原核及真核基因组中,约占真核基因组的5% ,多位于编码区附近,也可以位于内含子、启动子、Alu序列中。

微卫星DNA数目巨大,人类基因组中约有5×104 个(CA)n重复序列,重复次数一般15~60次,重复单位结构相同,其长度一般小于200 bp。

每个特定位点的微卫星DNA均由中间的核心区和外围的侧翼区2部分构成。

核心区含有1个以上称为“重复”的短序列,一般该重复单位的碱基对数目不变,而串连在一起的重复单位数目是随机改变的,如果用一种不切重复单位的限制性内切酶把DNA分子切割成限制性酶,该限制性酶中位于核心区的外围即是侧翼区[4] 。

癌症家族的自述之:结直肠癌我叫结直肠癌,大约95%的情况下我是由小小的肠道息肉生长进化而成。

我很安静,也很隐蔽,当你察觉到我的存在时,当你出现便血、大便习惯改变、腹部绞痛,甚至贫血或体重减轻等症状时,对不起,你可能已经病得很严重了。

但你不能全赖我,从肠息肉的异常增生到到腺癌晚期,我给了你长达10年的时间去找到我,消灭我。

癌前病变的治愈率几乎100%,肠癌I期的生存率可达95%,II期也可达75%,而到IV期就只有5%的生存率了。

然而你们就是会忽略我、轻视我,你们餐桌上越来越大比重的高脂肪高蛋白饮食,过少的粗粮、新鲜的蔬菜水果摄入;你们吸烟、酗酒、烧烤、撸串,作息不规律,昼伏夜出,缺少运动;专家提出的早期筛查你们不管,你们拒绝肠镜、便隐血、影像学等重要的检查,只因盲目的自信和无知的心理作祟,所以……所以我提前出现了,所以我在中国人群中的发病越来越呈年轻化趋势。

而在美国,他们由于预防和筛查工作的有效执行,过去10年来我的发病率和致死率越来越少。

最近美国国家癌症协会(ACS)更新了结直肠癌筛查指南,将筛查的起始年龄从50岁下调到了45岁。

所以你们知道了,关键在于预防和早期筛查。

偷偷告诉你,肠镜检查是对我进行筛查的金标准,但是检查前要均进行较长时间的准备,且侵入式的检查方式会给一些患者造成不适,尽管在美国有较高的普及,但在中国还不适合作为初筛的方法。

定期进行便潜血试验初筛,是早期发现大肠癌的重要手段,也是目前国际通用的筛查方法。

中国的筛查指南中便潜血试验是目前一般人群50-74岁个体筛查的首选推荐方法,对于阳性者再行肠镜检查。

便潜血试验,说白了就是利用化学颜色反应或免疫反应对粪便中显微镜下不可判断的出血进行检测。

最一开始其实就是对粪便中的血红蛋白(Hb)进行检测,后来发现这Hb不够稳定,很容易被肠道的酶或菌群等分解,于是有人把目光转移到转铁蛋白(Tf)的检测上。

好家伙,这Tf果然有点真本事,稳定性和活性持续时间都大幅提高了。