羌族舞蹈

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

羌族萨朗舞的审美特征及文化内涵1.羌族萨朗舞的审美特征羌族人们在火堆旁手拉着手跳萨朗舞的风俗已经传承了很久,通常是男子在前女子在后手拉手围成一个圈,逆时针方向行进,人们在舞蹈过程中,火光招到每一个人的脸上,在舞蹈速度之间加快的过程中将气氛烘托的越来越热烈。

萨朗舞最初是两人相对而立拉手进行舞蹈,在长时间的演变中,结合外部环境,将他们生活态度与期望融入到舞蹈中,最终形成了朴实的萨朗舞特征。

上文中提到萨朗舞还会出现在各种规模的祭祀活动中,不管是为了祈福还是怀念亲人,更或者驱逐鬼怪,都会伴随着萨朗舞。

无论是什么活动羌族人们都将自己对生活的期望融入到舞蹈中,这就使萨朗舞产生一种神秘的感觉,让观众感受到萨朗舞中的虚幻之美。

羌族人们为了向大自然表达崇敬,会定期的举行祭山大典,运用舞蹈来向神明和大自然表示感谢,从遥远的古代一直到现代,羌族人们都是沿用这种方式来将内心真是的情感表达出来。

2.羌族萨朗舞的文化内涵在长久的发展中,羌族文化在一定程度上受到了藏族和汉族文化的影响,他们的习俗。

文化等都发生了一些变化。

受到藏族文化的影响,部分羌族人们在祭典活动中会加入以下藏族特色的元素,但是并没有大范围的沿用;而受到汉族文化的影响,羌族人们在敬畏大自然的同时,也会对汉族的一些神明表示敬畏,在特殊的日子里很多羌族的人也会到当地的寺庙里祭拜,并且羌族中的女性也会祭拜观音,祈求子嗣。

羌族人们既注重农业,没有也荒废牧业,羌族是我国农业发展的起源地之一,当前羌族的生活方式受到了牧业转变为农业的一影响,逐渐发展成极具本民族特点的高原农牧文化。

并且四川岷江上游地区的羌族人们还会敬畏“释比”,“释比”是一种称呼,是属于一种讲师,而“释比”与正常人无异,只不过比其他人更博学多识,能够为羌族人们提供季节气候、医学等方面的指导,因此在萨朗舞中也会将对“释比”的敬仰融入到舞蹈中。

萨朗舞是由羌族人民一代一代传承和发展的一种艺术形式,萨朗舞与羌族人们的真实生活息息相关,是羌族文化和传统中十分重要的组成形式。

转羌族舞蹈的历史1.羌族舞蹈与羌民族悠久的历史相结合,具有古朴的原始风貌有关史料表明,早在远古时期,黄河上游我国西北部的甘肃、青海、宁夏等地区就有古羌人活动的记载.秦汉时期,羌人的一支名"冉马珑"的羌族部落就居住在今岷江上游,此后由于历史文化等原因,居住在此地区的许多羌族接受着汉族文化和其他民族文化。

而今天居住在四川西部岷江上游地区的羌族即是古代羌人中保留下来的一支。

传说我国历史上的治水英雄,人类文化初祖夏禹王就出生在这里。

在羌族地区,由于历史的沉淀深厚,民族文化的源远流长,从而使羌族舞蹈保留了极其古朴的原始风貌。

例如:流行于羌区的布兹拉(羊皮鼓舞),便是一种带有古老历史沉淀的宗教祭祀舞蹈。

羌族祭礼活动主要由"许"或"释比"(羌族wu师)主持,其民族历史、文化艺术、生产知识等主要靠"释比"的传授延续下来。

在羌族地区,无论是在庄严的宗教祭礼活动,还是还愿、求雨、占卜、shang zang、qu mo pi xie以及各类节日、春耕秋收等活动中,为了敬神、娱神、媚神,为了消灾避难,祈求神灵降福保佑,都要跳羊皮鼓舞。

羊皮鼓舞又分独舞、对舞、集体舞等形式.舞和集体舞主要用于上坛和中坛的祭祀活动,独舞主要用于下坛的占卜和驱魔活动。

舞蹈时,多是沿反时针方向围圈而跳,领舞者头戴金丝猴皮帽,左肩扛神棍,右手执响盘(铜铃),其他表演者身穿羊皮褂,手执羊皮鼓,以鼓声、铃声两种不同的音响的有机交融为主旋律,舞蹈随着人的情绪变化而转换,具有敏捷、粗犷、虔诚之特点。

鼓铃声时而稳健优美,时而欢快跳跃,时而粗犷热烈,其节奏有力而和谐,及富鼓动性和感召力,既起到了抒发人们情感的作用,也真实地再现了远古时代,羌族人民同大自然作斗争的悲壮情怀和自强不息的民族精神。

这种祭祀性舞蹈都保留着"万物有灵"原始崇拜的自然特征,可以说是远古时代羌族历史的一种艺术再现,带有极为古朴的原始2.羌族舞蹈与羌民族的传统习俗相结合,具有鲜明的民族特色和欢乐的娱乐性与其他各民族的习俗一样,羌族的民间习俗是羌族先民为适应各种生存环境而流传下来的一种民族的集体行为,它对提高民族自豪感和凝聚力,具有不可低估的作用.羌族的习俗众多。

羌族萨朗舞的“一顺边顶胯”律动及其溯源羌族是中国最古老的民族之一,“羌”在甲骨文中,是唯一专门用于族群命名的文字。

古羌人分布很广,他们被称为“向外输血的民族”。

在长期的历史进程中,羌族的迁徙之行,就像飘飞的蒲公英种子,落地为家,其若干分支由于各种条件和原因,逐渐演变发展成为汉藏语系中藏缅语系的各民族,汉族、彝族、藏族、纳西族、白族、傈僳族、拉祜族、普米族、哈尼族、基诺族\景颇等民族都有他的血液存在。

如今的羌族是古羌人中唯一保留其族称的,是保留了其部分传统文化中若干分支中的一支。

羌族主要聚居于四川省阿坝藏族羌族自治州、茂县、汶川、北川一带,是青藏高原的边缘地带,大多生活在地势较平坦的高原或有溪水经过的半山处。

他们有虔诚的宗教信仰,融汇了农耕与游牧文化。

羌族舞蹈,起源于羌人独特的生活环境,是在羌族社会长期的历史发展过程中沉淀而形成的。

一、萨朗舞的“一顺边顶胯”律动(一)羌族舞蹈中的“萨朗”羌人在社会发展的过程中,保留了自己的语言,虽遗失了自己的文字,但是其舞蹈记录着族群文化,能够较好地承担文字的功能,从而将羌民族的情感和经历的各种历史事件记录下来。

羌族的民间舞蹈大体分为自娱性、祭祀性、礼俗性三种类型。

自娱性舞蹈,简单地说,就是借由跳舞达到自我娱乐的目的;祭祀性舞蹈,主要出现在原始的宗教仪式和巫术仪式中,以舞通神是重要的环节;礼俗性舞蹈是在礼仪和习俗中表演的舞蹈。

羌族舞蹈的主要形式有:(1)“萨朗”,其表演轻快热烈、灵活多变,在喜庆节日期间进行,男女老幼皆宜,属于自娱性舞蹈。

(2)“席步蹴”,古朴、沉稳有力,是举行丧事或民间祭祀办酒席时所跳的舞蹈,男女皆宜,也属于自娱性舞蹈。

(3)“羊皮鼓舞”,敏捷、稳健、热烈而紧张,是羌族释比做法祭祀时跳的内容为宗教载体的舞蹈,属于成年男子的祭祀性舞蹈。

(4)“跳盔甲”,威武、刚健而粗犷,为举行葬礼时跳的舞蹈,女歌男舞,属于祭祀性舞蹈。

(5)“忍木纳?耸瓦”,庄重而典雅,是迎宾送客的礼仪性舞蹈,为老年人表演、男女参与的歌舞并重的舞蹈,属于礼俗性舞蹈。

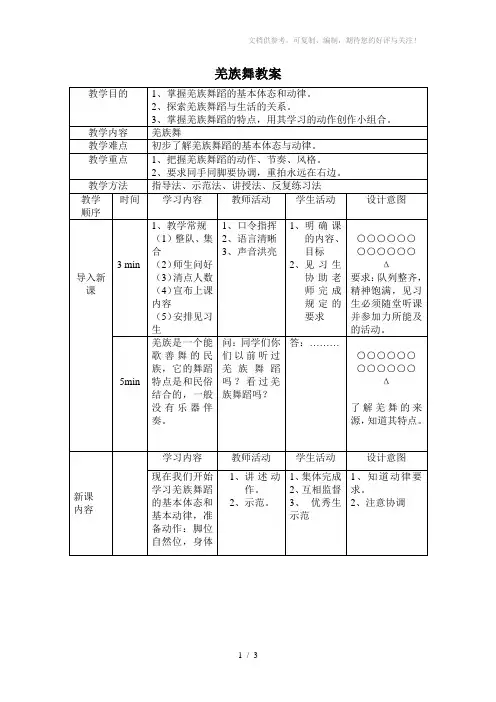

羌族舞蹈课教案设计教案标题:羌族舞蹈课教案设计教案目标:1. 了解羌族舞蹈的历史、特点和文化背景。

2. 学习基本的羌族舞蹈动作和技巧。

3. 培养学生对羌族传统文化的兴趣和理解。

4. 提高学生的协调性、艺术表现能力和团队合作精神。

教学资源:1. 羌族舞蹈音乐和视频。

2. 展示羌族传统服饰和乐器。

3. 提供羌族舞蹈的相关资料和图片。

教学准备:1. 音乐播放设备。

2. 扩音设备(可选)。

3. 羌族舞蹈服饰和饰品(酱菜、扇子、大手帕等)。

教学过程:引入:1. 通过展示羌族舞蹈的图片、音乐和服饰,激发学生对羌族舞蹈的兴趣,并让他们猜测羌族舞蹈的特点和文化背景。

2. 向学生简要介绍羌族舞蹈的历史、特点和地域分布。

主体:1. 观看羌族舞蹈视频,并解释视频中使用的舞蹈动作和技巧。

老师可以通过暂停视频、解说舞蹈动作的要领和特点来帮助学生理解。

2. 分发羌族舞蹈的基本动作手册,让学生参考学习。

老师可以根据学生的水平设置不同的难度。

3. 分组练习:将学生分成小组,每个小组排练一段羌族舞蹈。

老师可以给予每个小组一段专属的羌族舞蹈音乐,让他们自主编排动作。

4. 小组展示:每个小组轮流展示他们排练的羌族舞蹈。

同学们可以进行点评和鼓励。

总结:1. 请学生分享他们对羌族舞蹈的感受和体会,以及对羌族文化的理解。

2. 强调羌族舞蹈的艺术性和文化价值,鼓励学生更深入地了解和传承这一文化遗产。

扩展活动:1. 邀请专业的羌族舞蹈表演团体来学校进行展示和交流。

2. 组织学生参加羌族舞蹈比赛或文化活动。

评估方法:1. 观察学生在学习过程中的参与度、动作的准确性和表现力。

2. 对学生的羌族舞蹈表演进行评价和反馈。

3. 收集学生的反馈意见和学习心得。

通过以上教案设计,学生将能够在体验中了解羌族舞蹈的独特魅力,并通过学习和表演羌族舞蹈,培养他们的艺术能力和跨文化交流能力。

羌族舞蹈锅庄教学教案模板教案名称:羌族舞蹈锅庄教学教案一、教学目标1. 了解羌族舞蹈锅庄的起源和特点;2. 学习锅庄舞蹈的基本动作和舞蹈技巧;3. 增强学生对羌族文化的了解和尊重;4. 提高学生的舞蹈表现能力和团队合作意识。

二、教学重点和难点重点:学习锅庄舞蹈的基本动作和舞蹈技巧;难点:掌握锅庄舞蹈的舞步和舞姿。

三、教学准备1. 教学道具:音乐播放器、羌族服饰、教学视频等;2. 教学环境:教室或舞蹈室;3. 学生准备:学生穿着舒适的运动服。

四、教学过程1. 导入(5分钟)教师播放羌族音乐,让学生感受羌族音乐的魅力,引导学生了解羌族文化。

2. 介绍锅庄舞蹈(10分钟)教师向学生介绍锅庄舞蹈的起源、特点和舞蹈风格,让学生对锅庄舞蹈有一个初步的了解。

3. 学习基本动作(20分钟)教师向学生示范锅庄舞蹈的基本动作,包括手部动作、身体姿态和舞步等,让学生跟随学习并逐步掌握。

4. 组合舞蹈动作(20分钟)教师将基本动作组合成一段简单的舞蹈动作,让学生学习并练习,加强舞蹈技巧和舞蹈表现能力。

5. 分组练习(20分钟)将学生分成若干小组,让他们根据自己的理解和掌握程度,自行组织和编排锅庄舞蹈动作,培养学生的团队合作意识。

6. 展示和总结(15分钟)每个小组轮流展示他们编排的锅庄舞蹈动作,教师进行点评和总结,肯定学生的努力和表现,同时指出不足之处并提出改进意见。

五、教学反思通过本节课的教学,学生对羌族舞蹈锅庄有了更深入的了解,学习了锅庄舞蹈的基本动作和舞蹈技巧,同时也增强了对羌族文化的尊重和理解。

在教学过程中,学生的积极性和参与度较高,但也存在一些学生对舞蹈动作掌握不够熟练的情况,需要在后续的教学中加强练习和指导。

同时,教师也需要不断学习和研究羌族舞蹈的相关知识,提高自身的教学水平和能力。

六、教学延伸可以组织学生参加羌族文化交流活动,让学生有机会亲身感受和体验羌族舞蹈的魅力,增强对羌族文化的了解和认同。

同时,可以邀请专业的舞蹈老师来学校进行羌族舞蹈的专题讲座和指导,提高学生的舞蹈水平和艺术修养。

川师羌族舞蹈教材

四川师范大学舞蹈学院在羌族舞蹈方面有一些教材和课程。

例如,桃李杯精品课·川师大舞蹈学院《羌族舞蹈训练组合》是第11届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果精品课,其中包含了羊皮鼓技术性组合、羌族舞蹈训练组合等。

此外,学院还有羌族表演性组合和肩铃技术性组合等课程。

“萨朗”是羌族最具特色、代表羌族文化的舞蹈,是羌族古老的传统自娱性舞蹈,以“右”为主要特点,甩右肩、右胯,下旋转胯以及羌族特有的三道弯一边顺之美感。

而“布兹拉”(亦称“羊皮鼓舞”)是羌族巫师释比在法事活动中跳的祭祀舞蹈,舞姿粗犷、稳健,技巧性强,具有鲜明的羌族文化特色。

请注意,这只是部分川师羌族舞蹈教材的信息,如果您想获取更具体的内容,建议前往四川师范大学官网查询。

羌族舞蹈教学设计一、介绍羌族是中国民族之一,主要分布在四川、青海、甘肃等地区。

羌族舞蹈作为羌族民间文化的重要组成部分,以其独特的风格和形式吸引了许多人的关注。

羌族舞蹈以其优美的动作和独特的音乐,传递着羌族人民的生活、思维和情感。

本文将设计一堂关于羌族舞蹈的教学课程,旨在让学生了解和学习羌族舞蹈的基本技巧和特点。

二、课程目标1. 了解羌族舞蹈的起源和发展历史;2. 学习羌族舞蹈的基本动作和舞蹈技巧;3. 培养学生对羌族舞蹈的欣赏能力;4. 提高学生的舞蹈表达能力和团队合作意识。

三、教学内容1. 羌族舞蹈简介a. 羌族的地理分布和文化特点;b. 羌族舞蹈的意义和作用。

2. 羌族舞蹈的基本动作a. 初步了解羌族舞蹈的基本动作:旋转、跳跃、扭转等;b. 学习羌族舞蹈基本动作的技巧和要领。

3. 学习一支羌族舞蹈a. 选择一支适合初学者的羌族舞蹈;b. 分解舞蹈动作,逐步学习;c. 练习整支舞蹈的连贯性和协调性。

4. 舞蹈表达和演绎a. 培养学生对舞蹈的表达能力,提高舞姿的灵活性和流畅性;b. 引导学生用舞蹈表达自己的情感和意境。

5. 团队合作和演出a. 在学习过程中加强团队合作意识,培养学生的集体荣誉感;b. 设计舞蹈展示活动,让学生有机会展示所学舞蹈。

四、教学方法1. 讲解:通过讲解羌族舞蹈的文化背景和特点,引起学生的兴趣和好奇心。

2. 示范:老师示范羌族舞蹈动作的正确姿势和技巧,引导学生模仿学习。

3. 分组训练:将学生分成小组,让他们互相配合进行舞蹈动作练习,增强合作意识。

4. 自由表达:鼓励学生通过舞蹈表达自己的情感和意境,培养他们的创意思维和表达能力。

五、评估方式1. 视频记录:记录学生在学习过程中的舞蹈表现,以便评估他们的动作技巧和舞姿流畅性。

2. 演出评估:根据学生在舞蹈展示活动中的表演情况进行评估,包括舞蹈技巧、舞蹈表达和团队合作等方面。

六、教学资源1. 视频资料:收集羌族舞蹈的视频资料,供学生参考学习。

21民族民间音乐浅谈藏羌民族民间舞蹈的基本动律【摘 要】在历史的长河中,藏族民族民间舞蹈与羌族民族民间舞蹈都有着悠久的历史,两者都是农牧文化的结晶,既有相同之处,又有本民族的特色。

如何正确的认识藏、羌民族民间舞蹈,是关乎对其继承和发展的关键,由此,我们本文章主要从这两个民族民间舞蹈的基本动律入手来进行探讨,研究出藏、羌民族民间舞蹈的异同,让人们更好的区分这两种舞蹈。

【关 键 词】藏族;羌族;民族民间舞蹈;动律【作者简介】范静(1992.01~),女,四川师范大学,研究方向:中国民族民间舞蹈。

一、藏、羌族舞蹈文化及动律特征(一)藏族舞蹈文化及动律特征藏族是一个能歌善舞的民族,舞蹈存在于生活得方方面面,由此,藏族舞蹈大体上分为:自娱性舞蹈和祭祀性舞蹈。

“谐”和“卓”为自娱性舞蹈。

“谐”即藏语对歌舞的泛称,也称“弦子”、“叶”、“依”,是农民在闲暇时跳的舞蹈,广为人知的四川“巴塘弦子”是最典型的“弦子”之一。

“卓”即“锅庄”,这种舞蹈多半是牧民围成圆圈自左向右边转边跳的舞蹈形式。

祭祀性舞蹈则是重大的宗教节日,藏民都会进行跳的舞蹈,有驱除厄运、求平安的作用。

藏族舞蹈的动律特征:下身的屈伸及膝部的颤动。

在寒冷的高海拔地区,厚重的衣服抵御严寒,再加上藏传佛教影响下的宗教意识,会在服装的装饰上面有所体现,较多的饰物,由此,外在的重量是人们在行走或站立时要承受很大压力,从而形成步伐较慢、膝部大屈伸的动律;膝部的颤动表现了舞蹈时的典型风格,膝部的上下颤动,小而连续,贯穿动作的始终。

(二)羌族舞蹈文化及动律特征羌族历史悠久,但由于历史发展原因,其舞蹈文化受到不同民族文化的影响,羌族的民间舞蹈也会随之改变。

对于本民族的自身文化予以保留发扬,对于小部分的外来文化予以吸取融合,逐渐形成了现在有独特风格的羌族舞蹈。

羌族民间舞蹈在当地人民心中占有重要地位,凡是重大节日,他们都会跳属于本民族的羌族舞蹈。

羌族舞蹈分为三类:祭祀性舞蹈、自娱性性舞蹈和礼俗性舞蹈。

2021羌族舞蹈的源头、特点及传承途径范文舞蹈学论文第八篇:羌族舞蹈的源头、特点及传承途径 摘要:如今生活在岷江、涪江流域的羌族,拥有着悠久的历史和独特的传统文化,羌族舞蹈作为其传统文化体系中非常重要的载体,成为了众多学者研究的对象。

本文将从羌族舞蹈的本体出发,从其文化渊源、衍变脉络、留存现状及其与文化产业的对接等方面,层层深入探讨羌族舞蹈文化的保护与传承工作的开展模式,以及可预期的发展趋向。

关键词:羌族舞蹈;民族文化;舞蹈传承;舞蹈发展; 一、羌族舞蹈的源头与衍变 (一)悠久的历史渊源 羌族的民族历史源远流长,最远可以追溯到中国历史上第一个奴隶制王朝夏朝建立的时期。

受到战乱、迁徙等众多历史原因的影响,羌族与其他民族共存共容,在漫长的历史过程中逐渐发生了演变。

到了现代,羌族主要的聚居地点在四川省阿坝藏族羌族自治州境内的茂县、汶川、理县,绵阳北川羌族自治县,以少部分在阿坝州的松潘、黑水、九寨沟,甘孜藏族自治州的丹巴县,绵阳平武县等地区进行散居。

羌族拥有人口306072人,在我国众多少数民族当中属于人数较少的一类。

羌族是我国少数民族中,从古至今保留民族称呼且保留民族传统文化最为完好的民族之一,其与藏族、彝族、纳西族、基诺族、白族和汉族等中华传统民族都属兄弟民族,大家共同发源于古羌,在漫长的历史过程中逐渐完成了分化。

羌族的传统和文化,经过长时间的沉淀和传承,保留了其最为原始的风貌,其舞蹈具有十分鲜明的民族特色。

羌族的舞蹈所涉及的题材广泛,表现了羌族人民对于自然事物十分虔诚的原始崇拜,以及坚信“万物有灵”的原始信仰,也表达了对于恶劣自然环境进行反抗并做出改造的民族历史,表达了从古至今羌族人民对于美好生活的热烈期盼。

在羌族的舞蹈中,还体现出了在母系社会中,对于中心社会的模糊的“性意识”以及“性崇拜”,表现出了远古社会文化影响的遗留,是古羌族人民在通过肢体语言进行情感表达所留下来的印记。

(二)日常的生产劳作 羌族人民在古代与大多数少数民族相同,依靠游牧生存,这一点在范晔的《后汉书》中有所记载。

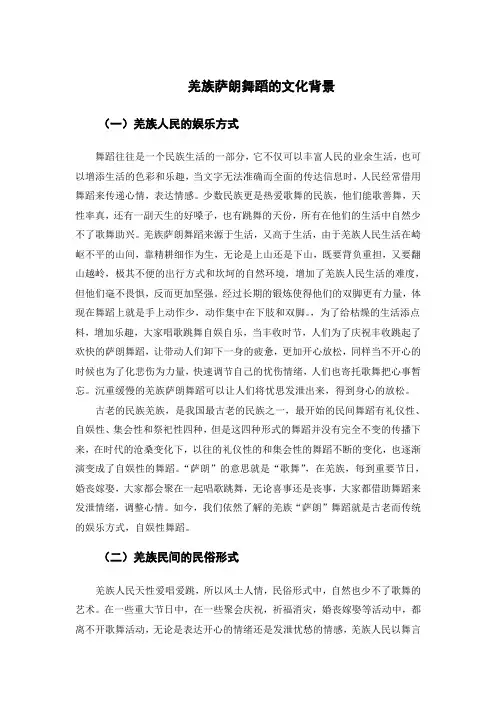

羌族萨朗舞蹈的文化背景(一)羌族人民的娱乐方式舞蹈往往是一个民族生活的一部分,它不仅可以丰富人民的业余生活,也可以增添生活的色彩和乐趣,当文字无法准确而全面的传达信息时,人民经常借用舞蹈来传递心情,表达情感。

少数民族更是热爱歌舞的民族,他们能歌善舞,天性率真,还有一副天生的好嗓子,也有跳舞的天份,所有在他们的生活中自然少不了歌舞助兴。

羌族萨朗舞蹈来源于生活,又高于生活,由于羌族人民生活在崎岖不平的山间,靠精耕细作为生,无论是上山还是下山,既要背负重担,又要翻山越岭,极其不便的出行方式和坎坷的自然环境,增加了羌族人民生活的难度,但他们毫不畏惧,反而更加坚强。

经过长期的锻炼使得他们的双脚更有力量,体现在舞蹈上就是手上动作少,动作集中在下肢和双脚。

,为了给枯燥的生活添点料,增加乐趣,大家唱歌跳舞自娱自乐,当丰收时节,人们为了庆祝丰收跳起了欢快的萨朗舞蹈,让带动人们卸下一身的疲惫,更加开心放松,同样当不开心的时候也为了化悲伤为力量,快速调节自己的忧伤情绪,人们也寄托歌舞把心事暂忘。

沉重缓慢的羌族萨朗舞蹈可以让人们将忧思发泄出来,得到身心的放松。

古老的民族羌族,是我国最古老的民族之一,最开始的民间舞蹈有礼仪性、自娱性、集会性和祭祀性四种,但是这四种形式的舞蹈并没有完全不变的传播下来,在时代的沧桑变化下,以往的礼仪性的和集会性的舞蹈不断的变化,也逐渐演变成了自娱性的舞蹈。

“萨朗”的意思就是“歌舞”,在羌族,每到重要节日,婚丧嫁娶,大家都会聚在一起唱歌跳舞,无论喜事还是丧事,大家都借助舞蹈来发泄情绪,调整心情。

如今,我们依然了解的羌族“萨朗”舞蹈就是古老而传统的娱乐方式,自娱性舞蹈。

(二)羌族民间的民俗形式羌族人民天性爱唱爱跳,所以风土人情,民俗形式中,自然也少不了歌舞的艺术。

在一些重大节日中,在一些聚会庆祝,祈福消灾,婚丧嫁娶等活动中,都离不开歌舞活动,无论是表达开心的情绪还是发泄忧愁的情感,羌族人民以舞言志,借舞交流。

浅谈四川地区羌族民族音乐舞蹈文化特征四川省阿坝州是四川第二大藏区和我国羌族的主要聚居地。

羌族是中国最古老的民族之一,早在商代甲骨文中已有许多关于羌人的记栽。

他们善于以歌舞抒发情感,凡祭祀祈福、节日庆典、丧葬等活动都要歌舞相伴。

羌族人民在长期的社会历史进程中,传承了民间日常生活、节庆、婚丧嫁娶等仪式中的诗、歌、舞三位一体的乐舞文化。

本文拟以羌族音乐舞蹈的类型作为切入点,探索羌族艺术的文化特征,在认知传统民族乐舞艺术的基础之上,了解其历史背景、宗教信仰等文化内涵,更深刻的理解使羌族音乐舞蹈文化所特有的风貌。

标签:羌族音乐;羌族舞蹈;文化特征羌族歌舞艺术作为一种民族文化,蕴含并承载着劳动人民的喜怒哀乐和悲欢离合。

羌族歌舞素有“唱什么歌,就跳什么舞,有歌有酒必有舞,歌助酒兴群起舞”的传统习俗。

音乐同舞蹈是同时出现的,载歌载舞的表演形式,也是延续数千年的,它伴随着羌族劳动人民的生活、斗争,是羌族人民劳动智慧创作的结晶,是直接表达人们思想、情感的艺术形式。

一、羌族音乐的独特魅力羌族作为一个古老的民族,它有自己的语言,但没有文字,而历史悠久的羌族民歌在羌族文化的传承中起到了非常重要的作用。

悠久的历史、封闭的生活环境,使羌民族至今仍保留着不少古朴、深厚、独特的民歌。

这些民歌使羌族民间传统文化,以口耳相传的传承形式代代相传。

羌族民间歌曲种类繁多、曲目丰富、形式多样、风格古朴、保留了较多传统风貌,具有本民族独特的风格,因而经久不衰保存至今。

归纳起来有以下几种。

(1)山歌,羌语称“拉那”,是山野间唱得多声部歌曲。

山里人最喜爱唱山歌,歌者“兴起而歌,兴尽而至”,有较强的抒情性。

羌族山歌语言简练、节拍自由、音调高亢,演唱形式多样,曲调起伏有较大强弱变化,具有典型的山歌音乐特征。

如《哈依哈拉》。

(2)劳动歌,是羌族历史上最早的民歌,有耕地歌、收割歌、打场歌、撕玉米皮歌等。

有独唱、对唱、齐唱等形式。

特点是与劳动紧密结合,其中有的节拍规整、节奏明快、气氛热烈,接近歌舞曲;有的节拍自由、节奏舒缓,曲调悠扬,近似山歌。

羌族课间舞蹈教案教案标题:羌族课间舞蹈教案教案目标:1. 了解羌族文化和传统舞蹈的特点;2. 学习羌族课间舞蹈的基本动作和舞蹈技巧;3. 培养学生对羌族文化的兴趣和理解能力;4. 提高学生的协调性、节奏感和团队合作能力。

教学准备:1. 羌族舞蹈音乐;2. 羌族服饰和饰品;3. 教学投影仪和音响设备;4. 舞蹈教学视频或示范。

教学步骤:引入:1. 利用投影仪播放羌族舞蹈视频,激发学生对羌族文化和舞蹈的兴趣。

2. 向学生介绍羌族舞蹈的背景和特点,解释其在羌族文化中的重要性。

探究:1. 向学生展示羌族服饰和饰品,让学生了解羌族舞蹈的视觉特点。

2. 向学生示范羌族课间舞蹈的基本动作,包括手臂的扭转、身体的摆动和脚步的变化。

3. 分组让学生互相练习基本动作,并鼓励他们在练习中发挥创造力,加入个人风格。

实践:1. 将学生分成小组,每个小组选择一段羌族舞蹈音乐。

2. 学生在小组内自主编排舞蹈,结合之前学习的基本动作和舞蹈技巧。

3. 每个小组轮流向全班展示他们编排的舞蹈,其他同学可以给予鼓励和建议。

总结:1. 回顾羌族舞蹈的特点和学习过程,让学生总结所学到的知识和技能。

2. 鼓励学生分享他们在学习过程中的感受和体会,促进互相学习和交流。

拓展:1. 鼓励学生在家庭或社区活动中展示他们学到的羌族舞蹈,增强对羌族文化的理解和传承。

评估:1. 观察学生在学习过程中的参与度和表现,给予积极的反馈和鼓励。

2. 评估学生在小组展示中的舞蹈编排和表演水平,提供具体的建议和指导。

教学延伸:1. 邀请专业舞蹈教师或羌族舞蹈演员来学校进行讲座或示范,进一步拓宽学生对羌族舞蹈的认识和理解。

2. 组织学生参加相关的舞蹈比赛或演出,展示他们的舞蹈技巧和团队合作能力。

教案撰写完毕后,你可以根据实际情况进行调整和修改,以适应不同年级和教育阶段的要求。

同时,教案中的教学方法和评估方式也可以根据学生的实际情况进行灵活运用。

希望这份教案对你有所帮助!。

课时:2课时年级:小学五年级教学目标:1. 让学生了解羌族舞蹈的历史、文化背景及艺术特点。

2. 培养学生对羌族舞蹈的兴趣,提高学生的审美能力。

3. 通过学习羌族舞蹈,锻炼学生的身体协调性和团队协作能力。

教学重点:1. 羌族舞蹈的基本动作和步伐。

2. 羌族舞蹈的节奏感和韵律感。

教学难点:1. 羌族舞蹈的节奏感和韵律感。

2. 学生在集体舞蹈中的协调性和团队协作能力。

教学准备:1. 羌族舞蹈音乐、视频。

2. 羌族舞蹈服装、道具。

3. 教学场地布置。

教学过程:第一课时:一、导入1. 教师简要介绍羌族舞蹈的历史、文化背景及艺术特点。

2. 播放羌族舞蹈视频,让学生初步感受羌族舞蹈的魅力。

二、学习基本动作和步伐1. 教师示范羌族舞蹈的基本动作和步伐,如“萨朗”的步伐、手位等。

2. 学生跟随教师学习,教师逐一纠正动作不规范的地方。

三、分组练习1. 将学生分成若干小组,每组选出一名组长。

2. 各小组进行基本动作和步伐的练习,组长负责协调。

四、集体舞蹈排练1. 教师将学生分成两队,进行集体舞蹈排练。

2. 教师指导学生如何保持队伍整齐,如何配合音乐节奏。

五、课堂小结1. 教师总结本节课的学习内容,表扬学生的表现。

2. 学生分享学习心得。

第二课时:一、复习上节课学习的内容1. 教师带领学生复习羌族舞蹈的基本动作和步伐。

2. 学生进行分组练习,巩固所学内容。

二、提高舞蹈水平1. 教师讲解羌族舞蹈的节奏感和韵律感,强调学生在舞蹈中的表现。

2. 学生跟随教师学习更高难度的舞蹈动作。

三、分组表演1. 各小组进行羌族舞蹈表演,展示学习成果。

2. 教师点评,指出学生的优点和不足。

四、课堂小结1. 教师总结本节课的学习内容,强调舞蹈的节奏感和韵律感。

2. 学生分享学习心得。

教学反思:本节课通过学习羌族舞蹈,让学生了解了羌族文化,提高了学生的审美能力和身体协调性。

在教学中,要注意以下几点:1. 注重学生的个体差异,因材施教。

2. 营造良好的学习氛围,激发学生的学习兴趣。

羌族舞蹈中国风教案教案标题:羌族舞蹈中国风教案教案目标:1. 了解羌族舞蹈的起源、特点和文化背景。

2. 学习羌族舞蹈的基本动作和舞蹈技巧。

3. 培养学生的舞蹈表达能力和团队合作意识。

4. 通过学习羌族舞蹈,增进对中国传统文化的理解和尊重。

教学准备:1. 羌族舞蹈的音乐和舞蹈视频资源。

2. 羌族舞蹈的服饰和道具(如羌族服装、绣球等)。

3. 舞蹈教学场地,音响设备及音乐播放器。

教学步骤:引入活动:1. 向学生介绍羌族舞蹈的背景和特点,激发学生对羌族文化的兴趣。

2. 播放羌族舞蹈的视频,让学生感受舞蹈的魅力和独特性。

学习基本动作:1. 教授羌族舞蹈的基本动作,如手势、身体姿势和脚步等。

2. 分组练习基本动作,培养学生的协作能力和舞蹈表达能力。

学习舞蹈技巧:1. 教授羌族舞蹈的技巧,如转身、跳跃和旋转等。

2. 组织学生进行技巧练习,注重动作的准确性和流畅性。

编排舞蹈节目:1. 分组让学生自主编排一段羌族舞蹈节目。

2. 引导学生根据所学的基本动作和技巧,创作出独特的舞蹈内容。

3. 学生展示编排好的舞蹈节目,互相欣赏和评价。

总结活动:1. 回顾学习的内容,让学生总结羌族舞蹈的特点和技巧。

2. 分享学生对羌族舞蹈的感受和体会。

3. 引导学生思考舞蹈背后的文化内涵,增进对中国传统文化的理解和尊重。

教学延伸:1. 组织学生参观相关展览或演出,深入了解羌族文化和舞蹈艺术。

2. 鼓励学生在校园或社区活动中展示所学的羌族舞蹈,增强自信心和舞蹈技巧。

评估方式:1. 观察学生在学习过程中的参与度和表现情况。

2. 评价学生编排的舞蹈节目的创意和实施情况。

3. 学生对羌族舞蹈的理解和体会的书面总结。

注意事项:1. 确保学生在学习舞蹈过程中的安全,避免受伤。

2. 鼓励学生尊重和欣赏不同文化的舞蹈形式,避免歧视和偏见。

希望这份教案能够为您提供专业的教案建议和指导,帮助您顺利开展羌族舞蹈中国风的教学活动。

《羌族锅庄舞蹈在四川阿坝州的文化遗存研究》一、引言羌族锅庄舞蹈,作为中国传统文化中独具特色的舞蹈形式,承载着丰富的历史与文化信息。

四川阿坝州作为羌族的主要聚居地之一,其锅庄舞蹈的传承与发展具有极高的研究价值。

本文旨在探讨羌族锅庄舞蹈在四川阿坝州的文化遗存现状,以及其在当地文化传承和社会发展中的作用。

二、羌族锅庄舞蹈的历史与文化背景羌族锅庄舞蹈源于古代羌族的祭祀活动,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

在四川阿坝州,锅庄舞蹈是羌族人民生活中不可或缺的一部分,它不仅是一种舞蹈形式,更是一种文化传承和社会交流的媒介。

锅庄舞蹈通常在节日庆典、婚礼等重要场合表演,以表达人们对美好生活的向往和祝福。

三、阿坝州锅庄舞蹈的传承与发展阿坝州的锅庄舞蹈在传承过程中,不仅保留了原始的舞蹈动作和音乐节奏,还融入了当地的生活习俗和文化特色。

在当地社区,锅庄舞蹈的传承主要通过口传心授的方式进行,老一辈的舞者将舞蹈技艺传授给年轻一代。

此外,阿坝州政府也积极推动锅庄舞蹈的传承与发展,通过举办各类文化活动和比赛,提高人们对锅庄舞蹈的认知和兴趣。

四、文化遗存现状在四川阿坝州,锅庄舞蹈的文化遗存现状十分丰富。

一方面,当地政府和民间组织积极保护和传承锅庄舞蹈,通过各种方式记录和整理舞蹈动作、音乐和服饰等元素,以确保其得以长久保存。

另一方面,随着现代科技的发展,锅庄舞蹈也逐渐融入了更多的现代元素,使其在保持传统特色的同时,更具时代感和观赏性。

此外,阿坝州的锅庄舞蹈还通过与其他文化的交流与融合,不断丰富自身的艺术内涵。

五、文化遗存的意义与价值羌族锅庄舞蹈在四川阿坝州的文化遗存研究具有重要意义和价值。

首先,它有助于保护和传承羌族传统文化,使后人能够了解和认识羌族的历史和文化。

其次,锅庄舞蹈作为羌族文化的代表,对于促进民族团结、增强民族凝聚力具有重要作用。

此外,锅庄舞蹈还具有独特的艺术价值,它以优美的舞姿、动听的旋律和丰富的文化内涵,吸引了众多游客和研究者前来观赏和研究。

羌族舞蹈--席步蹴

2013-09-05 09:36 | 来源:中国羌族文化信息网 | 作者:中国羌族文化资源库

点击:138次 共有 0条评论免责声明 打印|字号:

羌语意为:“办酒席时跳舞”,是为丧事或祭祀举办酒席之后跳的舞蹈,一般没

有固定的程序,自娱性强,舞蹈跳法和韵律与“萨朗”近似,只是因活动的目的、

唱词之不同而有明显差异。

羌语意为:“办酒席时跳舞”,是为丧事或祭祀举办酒席之后跳的舞蹈,一

般没有固定的程序,自娱性强,舞蹈跳法和韵律与“萨朗”近似,只是因活动的

目的、唱词之不同而有明显差异。例如:在有威望的老人故去时跳的“席步蹴”,

舞者联臂歌舞,以唱为主,两脚交替前踏,重而有力,膝部微颤,徐缓前进。有

些歌词自古相传,因袭而唱,词意多已不明,但祝祷死者灵魂安息,慰藉其家属

的气氛非常浓郁。祭祭神灵,祈求风调雨顺,人畜平安为目的“席步蹴”,则充

满虔诚、恳切的气氛,寄寓着人们的无限希望。表现欢快情绪时,在领舞者示意

中,放开相牵之手起舞,多作对称的动作,“一顺边”体态“胴体拧倾环动”,

频频出现,热情美妙。

“席步蹴”有首名为《莫连筛筛》的歌曲,舞蹈中出现劳动的形象:舞者左

腿跪蹲,拉着自己的衣襟作“胴体环动”,很像晒谷场上筛簸谷物的动态。又一

首名为“石奎余奎”的歌舞,舞者边舞边展示服饰上的精美饰物,欢快风趣。

责任编辑:热麦卓什蕃