羌族舞蹈的典型分类及传承路径探究

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:4

多姿多彩、各式各样的羌族巫舞(汉中羌族特有的舞蹈)羌族舞蹈(一)有歌就会有舞,羌族众多的民歌派生出众多类型的舞蹈,且具有很大的传承性古典与地方风韵特色浓郁。

陕南羌族地区的民间舞蹈可追溯到商、周时代。

《华阳国志·巴志》记载的“武王伐纣,前歌后舞也”,说的就是最早的巫舞,也就是傩舞的最初阶段。

祭祀舞和巫舞是在举行宗教仪式时跳的,请神、祭祀、还愿的时候都要跳,主要有《皮鼓舞》《开山》、《打梅山》等。

跳舞的人把自己装扮成古代的武士,手挥法器,口中发出如雷的吼声,仿佛是古代战场的再现。

这些由男子组成的队伍,手持兵器,穿着盔甲,让人感到对死亡的超越对亡灵的抚慰,又能感受到一种人生的无奈。

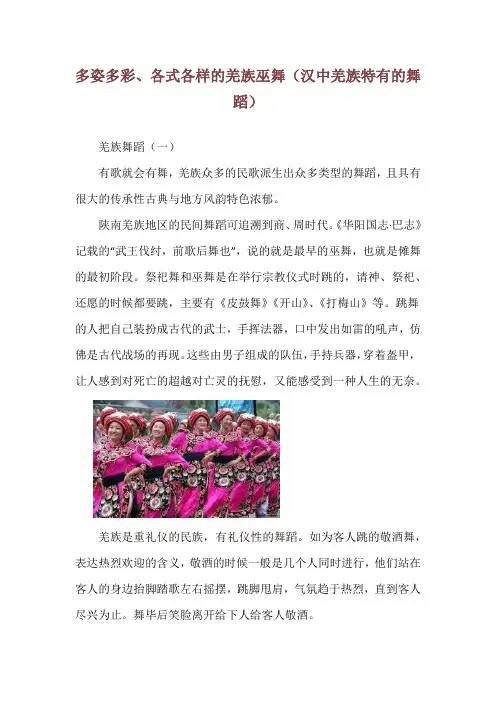

羌族是重礼仪的民族,有礼仪性的舞蹈。

如为客人跳的敬酒舞,表达热烈欢迎的含义,敬酒的时候一般是几个人同时进行,他们站在客人的身边抬脚踏歌左右摇摆,跳脚甩肩,气氛趋于热烈,直到客人尽兴为止。

舞毕后笑脸离开给下人给客人敬酒。

明、清以来,每逢节日、集会都有民间舞蹈助兴。

流传陕南羌区的主要有羊角舞、秧歌、社火等。

羌族人耍的龙灯是用竹子扎成,在每年正月十五前,由数人舞动着长龙走村串户,祝贺新年。

另外,在春节等传统节日里,还有耍狮子和采莲船等,很有地方特色。

羊角舞羊角舞又名皮鼓舞,是陕南羌族祭祀性的巫舞,分上下两坛,上坛当地人称“武坛”,下坛为“文坛”。

武坛无唱,其舞姿古朴雄健;文坛既舞且唱,所唱多为《请神歌》、《坛歌》等,或夹杂民歌小调。

舞者把面部涂成狰狞的脸谱或戴面具,圆红布包头,饰以黄表纸花,纸带,腰扎红裙,衣挂铜铃,手执羊皮一鼓,边跳边打,动作粗犷,节奏豪放。

秧歌据《周礼》等许多古籍记载,大禹疏河治水,后稷创立耕稼,为发展农业立过大功,被农民推崇为“田祖”、“社稷神”。

每年春社日人们照例举行一次隆重的祭祀仪式,并伴随锣鼓狂欢歌舞。

舞蹈內容主要是表现禹王跋山涉水、后稷教民耕稼的故事。

由于禹王长期劳累,腿脚患病,步履失常,所以后人把行路趔趄、颠东倒西称为“禹步”。

民间舞蹈文化特色及教学研究论文民间舞蹈文化特色及教学研究论文摘要:羌族民间舞蹈文化是我国文化艺术宝库中一颗璀璨的明珠,具有浓烈的地方文化特色,并以其独特的形式在国内外享有较高的声誉。

高校民间舞蹈教学中要注重对羌族民间舞蹈的传授,把握民间舞蹈的文化艺术内涵和民族特色,积极推动羌族民间舞蹈文化的传承和发展。

本文主要分析羌族民间舞蹈的文化特色以及教学措施。

关键词:羌族;民间舞蹈;文化特色;教学舞蹈是民族文化的一种表现形式,舞蹈文化能够为人的情感、行为和态度等提供充足的养分,促进人们更好的发展。

①羌族是我国少数民族之一,这个民族能歌善舞,每逢收获、耕种和大型活动都举行歌舞盛会。

另外,羌族舞蹈自然纯朴、欢快动人,具有强烈的艺术感染力,部分高校舞蹈专业对民间舞蹈的教学比较重视,其中羌族民间舞蹈的教授也是我国舞蹈文化的重要组成部分,本文就从民间舞蹈文化特色方面分析羌族民间舞蹈教学措施。

②一、羌族民间舞蹈概述羌族是一个历史悠久的民族,这个民族善歌舞,有丰富的舞蹈文化资源,其舞风热情奔放、古朴典雅,具有强烈的艺术感染力。

羌族民间舞蹈功能比较多,包含娱乐健身功能、审美功能、教育功能、感召功能等等,这些功能给羌族民间舞蹈带来更多的艺术价值。

分析羌族舞蹈种类的过程中,从地区分布来看,杂谷脑河流域舞蹈动作多以长线条舞姿为主。

这类舞姿的舞步可以划分为:情胯-顶胯-顶脚-跟动胯-踏步胯-悬空甩胯等等,③一系列动态胯动作中对舞蹈类型的影响很大。

④羌族主要生活在高山深谷中,山地地形比较突出,人们上下山时需要用膝部发力,而这种动作体现在舞蹈中就表现为人们跳舞的过程中喜欢用膝盖颤动来打拍。

羌族舞蹈具有显著的地域性特征,正是因为这些特征使羌族民间舞蹈具有浓郁的传统文化特色。

二、羌族民间舞蹈的文化特色分析(一)与民族民俗历史的结合羌族的民族民间习俗较多,比如一年一度的塔子会、祭祀会、羌历年等等;另外,还有一些特色的祭祀仪式和庆典,民间风俗活动中舞蹈是主要形式。

羌族舞蹈的审美特征和文化意蕴一、羌族舞蹈的分类羌族居住区域主要位于川西北的高原、半山以及河谷等独特的区域,在逐步适应该类地理环境的过程中,行动的特点、体态的构成和生产劳作形态,都融入到民族舞蹈里,并成为独特风格的重要来源。

羌族的舞蹈一共有六大类型。

(P88-8)9其中,前面的两个类型主要具有自娱性的基本属性。

其中的“萨朗”是北部羌族对“歌舞”的爱称,其范围处于岷江上游和黑水河谷等地。

舞动过程中,参与人员一个接一个围成圈,手牵手跳动,表现出了欢快的氛围,该类舞蹈主要的风格在于,腿部要轻盈跳跃,小腿的运动特别要灵活快速,胯部转动以及顶胯、甩胯等动作共同实现了“S”形姿态的表现形式。

在该舞蹈中的“小腿画圈”、“前后悠腿”以及“对衣角”等都是该舞蹈特有的动作。

“哟粗布”,是南部羌人使用的方言,意义就是“酒席中跳的舞”,一般也会被叫做“席步蹉”或“索达席”,主要出现在杂谷脑河河谷和岷江上游区域,跳动时,参与人员手臂相连,围着火堆,以弧形的队伍舞动,主要的动作是含胸屈膝,小臂有节奏地摆动,通过胯部、上身倾斜的转动,加上两肩朝着后方的绕圆运动共同形成了特有的舞动韵律。

(P180-18)7这一舞蹈的主要特点表现为舞步踏动时非常有力,传递了沉稳的情感,其中以“蹲梭步”、“拧倾侧推”等舞蹈动作最具魅力,“顺摆步”也独具一格。

“布兹拉”由羌族巫师主持,“羊皮鼓舞”是它的另一个称谓,用于祭祀,巫师念念有词,辅之以舞蹈,也被称作“尔波毕毕喜”.当前这一舞蹈已从最初专门为释比所实施的巫术动作演变为羌族民众自娱性的舞蹈,并且在表演形式上包括了单人、双人、群体等多种类型,表现出来的既有沉稳,也有敏捷,还透露出粗犷和虔诚的动感。

在跳动时,胯部表现为轴向转动,上身同步形成了拧倾的状态,并且同时屈膝颤动,在这种姿态下,手执羊皮鼓边击边舞,舞蹈动作形式多样,积累了“蹲步跳推击鼓”、“商羊腿跳击鼓”等非常有民族特色的优美舞姿。

“巴绒”是北部羌人的语言,意为“古老”,“巴绒”是羌族妇女节专用的舞蹈,也被称为“瓦尔俄足”,流传范围极小,只限于茂县的西湖寨、河曲寨。

羌族舞蹈知识点总结一、羌族舞蹈的起源和发展羌族舞蹈起源于古代的娱乐活动,主要是在民间的一些庆典节日、农耕祭祀、婚俗等民间仪式中才有舞蹈的表现。

在羌族舞蹈的发展过程中,经历了不同的历史时期的影响和融合,逐渐形成了自己独特的舞蹈风格。

二、羌族舞蹈的表现形式1. 舞蹈音乐羌族舞蹈的音乐以锣鼓和竹笛为主要的伴奏乐器,锣鼓有强烈的节奏感,竹笛则有清脆悠扬的音色。

在羌族舞蹈表演中,音乐是舞蹈的灵魂和基础,通过节奏和旋律的起伏变化来引导舞者完成各种舞蹈动作。

2. 舞蹈动作羌族舞蹈的动作舞者主要以手部和腰部的动作为主,比较灵活婉转,起伏多变;同时还有跳跃、转身和整体的队形变化等舞蹈动作,丰富的动作变化和舞姿表现可以展现出羌族舞蹈的独特魅力。

3. 舞蹈服饰羌族舞蹈的服饰主要是以民族特色的服装为主,服饰多为彩色的刺绣布料为主,搭配着饰以银质吊坠的头饰、项链、手链等,体现出浓郁的民族风情。

4. 舞蹈题材羌族舞蹈的题材多样,有农耕劳作、生活民俗、英雄传说、神话故事等。

不同的舞蹈题材也体现了羌族文化的丰富多彩。

三、羌族舞蹈的民族特色羌族舞蹈具有浓厚的民族特色,主要体现在以下几个方面:1. 舞蹈动作和舞蹈音乐的融合,以及服饰、道具等的整体呈现,能够充分展现出羌族的风土人情和文化情感。

2. 舞蹈动作细腻婉转,独具特色,能够充分展现出羌族舞蹈的独特魅力。

3. 舞蹈题材丰富多样,涵盖了羌族文化的方方面面,能够充分展现出羌族文化的深厚底蕴和历史文化传承。

四、羌族舞蹈的文化价值羌族舞蹈作为羌族文化的一部分,具有重要的文化价值,主要表现在以下几个方面:1. 文化传承:羌族舞蹈是羌族传统文化的重要组成部分,是羌族文化传统的载体之一,有利于保护和传承羌族文化。

2. 文化交流:羌族舞蹈能够在与其它民族舞蹈的交流中,促进羌族文化和其它民族文化之间的融合和交流。

3. 文化交融:羌族舞蹈能够在与现代文化的交流中,促进羌族文化和现代文化之间的融合和交融,有利于羌族文化的持续发展和创新。

羌族的6个传统民间舞蹈大家想要更加深入了解羌族的舞蹈文化吗?羌族有哪些民间舞蹈呢?下面是小编为大家介绍了羌族的6个传统民间舞蹈,希望能帮到大家!“布兹拉”(羊皮鼓舞)流传于四川茂县、汶川、理县等地,是羌族在举行各种祭祀活动时的重要形式和手段。

该舞有独舞(羊皮鼓)、对舞(主祭释比持响盘,另一舞者持羊皮鼓)和集体舞(主祭释比持响盘,其他舞者持羊皮鼓)3种形式。

为善终的老人举行葬礼时跳集体舞和对舞;为凶死的人驱鬼逐邪时由释比跳独舞。

主持各种祭祀活动的“释比”要头戴猴皮帽。

“克西格拉”(跳盔*)是流传于茂县等地的为去世的德高望重的老人举行规模较大的葬礼时跳的男子舞蹈。

这种舞蹈在古代是在厚葬阵亡将士的祭祀仪式上跳的。

“哈日”是羌族一种古老的男子集体舞,是古代羌民为抗御外敌或进行山寨之间械斗,在出征仪式上跳的。

“巴绒”是羌族的一种古老的礼仪歌舞。

“巴绒”是羌语,意思就是“古老”。

这种舞蹈无论在婚礼或迎送贵宾的喜事仪式上,还是在举行大型葬礼的忧事仪式上,舞蹈动作及程序都一样,只是在不同场合舞蹈时要唱不同情绪和内容的歌曲而已。

“萨朗”和“哟粗布”则是在传统节日、欢庆丰收、大型*、婚丧嫁娶等不同场合,羌族人围着篝火的自娱*舞蹈。

羌族舞蹈形式和特点形式:羌族民间舞蹈大致可分为自娱*、祭祀*、礼俗*三种类型;但从活动的目的*看,许多形式都带有祭祀神灵,祈福攘灾的含义。

主要形式有:“萨朗”“席步蹴”“羊皮鼓舞”“跳盔*”“忍木那.耸瓦”等。

舞蹈多是围着火塘和相互牵手进行的,形式上又近似藏族的“锅庄”,所以人们就把欢快的“萨朗”作“喜事锅庄”;把在丧事活动中进行的“席步蹴”等形式,称作“忧事锅庄”。

特点:羌族民间舞蹈多和民俗活动相结合,一般无乐器伴奏,舞者边歌边舞,或以呼喊声、踏地声协调表演。

动作没有严格地规范,变化比较自由,形式古拙,风格质朴,生活气息浓郁。

羌族民间舞蹈基本上是集体表演的形式,参加者人数不限,围着火塘或在院内围成圆圈进行。

2021羌族舞蹈的源头、特点及传承途径范文舞蹈学论文第八篇:羌族舞蹈的源头、特点及传承途径 摘要:如今生活在岷江、涪江流域的羌族,拥有着悠久的历史和独特的传统文化,羌族舞蹈作为其传统文化体系中非常重要的载体,成为了众多学者研究的对象。

本文将从羌族舞蹈的本体出发,从其文化渊源、衍变脉络、留存现状及其与文化产业的对接等方面,层层深入探讨羌族舞蹈文化的保护与传承工作的开展模式,以及可预期的发展趋向。

关键词:羌族舞蹈;民族文化;舞蹈传承;舞蹈发展; 一、羌族舞蹈的源头与衍变 (一)悠久的历史渊源 羌族的民族历史源远流长,最远可以追溯到中国历史上第一个奴隶制王朝夏朝建立的时期。

受到战乱、迁徙等众多历史原因的影响,羌族与其他民族共存共容,在漫长的历史过程中逐渐发生了演变。

到了现代,羌族主要的聚居地点在四川省阿坝藏族羌族自治州境内的茂县、汶川、理县,绵阳北川羌族自治县,以少部分在阿坝州的松潘、黑水、九寨沟,甘孜藏族自治州的丹巴县,绵阳平武县等地区进行散居。

羌族拥有人口306072人,在我国众多少数民族当中属于人数较少的一类。

羌族是我国少数民族中,从古至今保留民族称呼且保留民族传统文化最为完好的民族之一,其与藏族、彝族、纳西族、基诺族、白族和汉族等中华传统民族都属兄弟民族,大家共同发源于古羌,在漫长的历史过程中逐渐完成了分化。

羌族的传统和文化,经过长时间的沉淀和传承,保留了其最为原始的风貌,其舞蹈具有十分鲜明的民族特色。

羌族的舞蹈所涉及的题材广泛,表现了羌族人民对于自然事物十分虔诚的原始崇拜,以及坚信“万物有灵”的原始信仰,也表达了对于恶劣自然环境进行反抗并做出改造的民族历史,表达了从古至今羌族人民对于美好生活的热烈期盼。

在羌族的舞蹈中,还体现出了在母系社会中,对于中心社会的模糊的“性意识”以及“性崇拜”,表现出了远古社会文化影响的遗留,是古羌族人民在通过肢体语言进行情感表达所留下来的印记。

(二)日常的生产劳作 羌族人民在古代与大多数少数民族相同,依靠游牧生存,这一点在范晔的《后汉书》中有所记载。

羌族舞蹈文化传承与发展规律的探索羌族是我国西南地区的一个少数民族,拥有丰富多彩的舞蹈文化。

羌族舞蹈在传统的节日、婚礼、葬礼等场合中都具有重要的地位,也是对羌族历史、文化的记录和传承。

羌族舞蹈的发展历程羌族舞蹈有着悠久的历史,其发展可追溯到古代羌族部落的起源。

随着历史的演变,羌族舞蹈逐渐从古朴、单一的舞蹈形式,向着多样化、精致化、艺术化的方向发展。

在近代,随着社会经济的发展和文化的交流,羌族舞蹈逐渐接受了外来文化的影响,其中最为显著的是汉族和藏族的舞蹈文化。

这些文化因素在羌族舞蹈中得到了融合和创新,使羌族舞蹈的艺术表现力更加丰富和出色。

羌族舞蹈的传承之道羌族舞蹈是羌族文化的重要组成部分,其传承非常重要。

羌族舞蹈的传承主要有以下几个方面:1.宣传教育。

要加大羌族舞蹈宣传和教育的力度,让更多的人了解和爱上羌族舞蹈文化。

在学校、社区、文化交流活动中,组织舞蹈教学和表演,吸引更多年轻人积极参与。

2.师徒传承。

羌族舞蹈是口传心授的文化遗产,师徒传承是保持舞蹈原汁原味的最佳方式。

通过培养一代代传承人,将羌族舞蹈文化传承下去。

3.现代融合。

羌族舞蹈在传承的同时也需要与现代文化融合。

在保持传统文化的基础上,注重创新和时代发展的需求,将传统文化与时代相结合,推出新作品。

羌族舞蹈的未来发展在保持传统文化的基础上,羌族舞蹈也需要不断创新和发展。

除了加强传承工作,还需要注重以下几个方面:1.提高艺术水平。

羌族舞蹈的舞蹈技巧、表演形式、音乐创作等方面需要持续提高,使其成为更具有观赏性和艺术性的文化产品。

2.丰富表现形式。

除了舞蹈形式,还需要发展新的艺术形式,如戏剧、音乐、影视等,形成更加多元化的文化产品。

3.加强交流和合作。

可以与其他民族的舞蹈文化进行交流和合作,相互学习和借鉴,促进文化交流和融合。

总之,羌族舞蹈作为羌族文化的重要组成部分,传承和发展的工作非常重要。

在加强传承的同时,还需要不断创新和发展,形成更具有观赏性和艺术性的文化产品。

羌族舞蹈知识点梳理总结一、羌族舞蹈概述羌族舞蹈是指在羌族地区,以及羌族地区的一些自治县、区和市,由羌族人民创作、演出,表现羌族特有的生产、生活和情感的一种舞蹈艺术。

羌族舞蹈历史悠久,丰富多彩,反映了羌族的民俗文化和生活习俗,是羌族文化宝库中的重要组成部分。

二、羌族舞蹈的特点1. 舞蹈动作优美多样:羌族舞蹈动作优美多样,常常以四、六、八为基本的组合,如四拍为一组,六拍为一组,八拍为一组。

并通过丰富多样的身体动作和面部表情,表现出羌族人民的情感和风土人情。

2. 舞蹈服饰具有特色:羌族舞蹈服饰多以羌族传统服饰为基础,色彩艳丽,图案丰富,富有浓厚的民族特色,如羌绣、绸缎、彩带等材料制成的服饰,配合舞蹈动作,十分壮观。

3. 舞蹈音乐具有浓厚的民族风情:羌族舞蹈常常伴随着传统的民族音乐,如羌族簫、笛、鼓、唢呐等乐器,舞蹈音乐节奏感强,韵味十足,富有浓厚的民族风情。

4. 舞蹈内容丰富多样:羌族舞蹈内容丰富多样,主题涉及到祭祀、婚嫁、田间劳作、农耕生活等,反映了羌族人民的生活和情感,在表达方式上,多以舞蹈的形式展示出来。

三、羌族舞蹈的种类1. 祭祀舞蹈:祭祀舞蹈是羌族舞蹈的重要组成部分,它是羌族人民在祭祀活动中所表演的一种舞蹈形式,在舞蹈中,舞者通常会以庄严、神秘的形象表现祭祀的仪式和过程,通过舞蹈动作,表达出对神灵的崇敬和敬畏之情。

2. 爱情舞蹈:爱情舞蹈是羌族舞蹈中的一种浪漫多情的舞蹈形式,它主要表现了羌族人民对爱情的向往和追求,常常以男女对舞为主,通过舞蹈动作和面部表情,展现出激情澎湃的爱情故事,让人感受到浓浓的爱情氛围。

3. 劳动舞蹈:劳动舞蹈是羌族舞蹈中的一种真实生活的写照,它主要表现了羌族人民在田间劳作、农耕生活中的劳动场景和情感状态,通过舞蹈形式,展现出了丰收的喜悦和劳作的辛勤,让人感受到劳动的美好和奋斗的精神。

4. 民俗舞蹈:民俗舞蹈是羌族舞蹈中的一种丰富多样的舞蹈形式,它包括了婚嫁舞蹈、祈雨舞蹈、赞歌舞蹈等多种形式,通过舞蹈动作和表演形式,展现了羌族人民的民俗文化和传统习俗,让人感受到浓厚的民族风情。

《羌族锅庄舞蹈在四川阿坝州的文化遗存研究》一、引言羌族锅庄舞蹈,作为中国传统文化中独具特色的舞蹈形式,承载着丰富的历史与文化信息。

四川阿坝州作为羌族的主要聚居地之一,其锅庄舞蹈的传承与发展具有极高的研究价值。

本文旨在探讨羌族锅庄舞蹈在四川阿坝州的文化遗存现状,以及其在当地文化传承和社会发展中的作用。

二、羌族锅庄舞蹈的历史与文化背景羌族锅庄舞蹈源于古代羌族的祭祀活动,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

在四川阿坝州,锅庄舞蹈是羌族人民生活中不可或缺的一部分,它不仅是一种舞蹈形式,更是一种文化传承和社会交流的媒介。

锅庄舞蹈通常在节日庆典、婚礼等重要场合表演,以表达人们对美好生活的向往和祝福。

三、阿坝州锅庄舞蹈的传承与发展阿坝州的锅庄舞蹈在传承过程中,不仅保留了原始的舞蹈动作和音乐节奏,还融入了当地的生活习俗和文化特色。

在当地社区,锅庄舞蹈的传承主要通过口传心授的方式进行,老一辈的舞者将舞蹈技艺传授给年轻一代。

此外,阿坝州政府也积极推动锅庄舞蹈的传承与发展,通过举办各类文化活动和比赛,提高人们对锅庄舞蹈的认知和兴趣。

四、文化遗存现状在四川阿坝州,锅庄舞蹈的文化遗存现状十分丰富。

一方面,当地政府和民间组织积极保护和传承锅庄舞蹈,通过各种方式记录和整理舞蹈动作、音乐和服饰等元素,以确保其得以长久保存。

另一方面,随着现代科技的发展,锅庄舞蹈也逐渐融入了更多的现代元素,使其在保持传统特色的同时,更具时代感和观赏性。

此外,阿坝州的锅庄舞蹈还通过与其他文化的交流与融合,不断丰富自身的艺术内涵。

五、文化遗存的意义与价值羌族锅庄舞蹈在四川阿坝州的文化遗存研究具有重要意义和价值。

首先,它有助于保护和传承羌族传统文化,使后人能够了解和认识羌族的历史和文化。

其次,锅庄舞蹈作为羌族文化的代表,对于促进民族团结、增强民族凝聚力具有重要作用。

此外,锅庄舞蹈还具有独特的艺术价值,它以优美的舞姿、动听的旋律和丰富的文化内涵,吸引了众多游客和研究者前来观赏和研究。

羌族传统舞蹈的分类及风格特征摘要:羌族是位于四川省岷江流域的古老民族,历尽沧桑变化形成了独具特色的民族传统舞蹈,这些舞蹈内容不仅仅反映了羌族人民的生产生活,也反映了他们的信仰、习俗乃至战争等民族传统文化。

本文研究羌族传统舞蹈的分类和风格特征,一方面是通过对其传统舞蹈的分类,充分了解羌族舞蹈的形成原因以及演变,在学习、编排舞蹈时准确领悟舞蹈的文化内涵;另外一方面通过对羌族传统舞蹈风格特征的分析,能够充分把握舞蹈精髓,对于舞蹈的传承和保护都具有一定的现实意义。

关键词:羌族;传统舞蹈;分类;风格特征羌族生活在四川盆地,那里森林覆盖率较高,是西南少数民族中最具文化共性的群体。

他们在长期的山地生活中对万物有着天然的依赖和崇拜。

羌族传统舞蹈于他们而言是祈求风调雨顺,祭祀祖先,庆祝丰收的重要活动。

因此,每年的重大节日、婚丧嫁娶、春种秋收、放牧狩猎、盖房看病等都会通过跳舞的形式表达内心的愿景。

羌族传统舞蹈如“羊皮鼓”、“猫舞”、“锅庄”、“萨朗舞”等都是传统的舞蹈形式。

这些传统舞蹈流传至今,在发展过程中不断地随着人们的生产生活方式的演变而发生变化,甚至与其他民族文化发生碰撞形成了如今独具特色的羌族传统舞蹈。

一、羌族传统舞蹈的历史渊源及文化内涵(一)历史渊源羌族最早可以追溯到几千多年前,在羌族著名的创世史诗《燃比娃取火》中有着这样的记载:“凡民围在火堆旁,手舞足蹈欢跳了,凡民圈圈舞便有了,古老锅庄便有了。

”由此可见羌族歌舞在人们懂得用火种的时候已经有了。

人们围着火堆自由的欢跳。

在早期黄河上游出土的马家窑舞蹈文盆中也发现了群舞图像,由此可见羌族传统舞蹈的历史源远流长。

20世纪60年代,考古学家又在岷江流域发现了周朝到汉代羌人生活的遗迹,通过考察发现这里的民族是最早由西北河湟地区迁入的氐羌族人,以游牧生活为主,根据水草的情况不停的迁徙,由于恶劣的自然条件和险峻的山地环境使得氐羌族人对自然非常崇拜,人们通过集体舞的形式向自然、神灵虔诚的祈祷,通过古朴的舞蹈动作表达他们的意愿。

2021羌族舞蹈的传承与保护探讨范文 摘要 民族文化是一个民族经过长期共同创造和发展起来的产物,这种文化展现着强大的生命力和维系社会的功能。

羌民族的传统舞蹈文化在传承和变迁的过程中,逐渐具有相对的稳定和持续性,并彰显了本族的民族个性和民族意识。

羌族舞蹈作为中国一个少数民族的特有的舞蹈,其舞蹈风格纯朴而又热情,豪迈而又秀美,奔放而又静雅,它特殊的艺术语言,丰富了中华民族的艺术,具有浓烈的艺术感染力和生命力。

同时也正因为它的特殊存在而丰富了世界艺术,正如德国文学家歌德所说越是民族的也就越是世界的。

正因为如此,我国的羌族舞蹈作为一种非物质文化遗产而得到保护。

羌族舞蹈有着悠久的历史,伴随着羌族人民而发展与成长,诸多的羌族舞蹈演员甚至羌族民众,他们以自己民族的舞蹈精彩地体验着自己的生活,记录着自己民族的精神历程。

他们或者表现出原始图腾,或者表现出宗教信仰,在当今或者表现出新时代的赞歌,憧憬着、丰富着自己的中国梦。

作为一种非物质文化遗产的羌族舞蹈,不少舞蹈学者从多方面做了不少的研究。

本文以四川大地震后汶川羌族地区的羌族舞蹈为个案,从对非物质文化遗产的保护出发来研究羌族舞蹈的传承性问题,主要准备从四个方面着手:一是汶川羌区中小学舞蹈基础教育入手,用现代的观念将羌族舞蹈从表演形式到表现方式进行建构和重构。

以发展羌族舞蹈服饰为视角,激发羌舞中小学生的民族崇拜和热情以及在汶川羌区学校的舞蹈教学中应保护和培养羌族舞蹈的传承人;二是从文化生态学的理论角度出发结合现代编创及教学手法使羊皮鼓舞的传承得以更好的展现和发扬;三是从当今文化市场和主流媒体宣传角度入手,拓宽羌族舞蹈资源的开发和利用的思路,不仅对羌族舞蹈文化的继承和创新起到焕然一新的作用,更对羌族文化的传承和发扬具有现实意义。

本文采用的研究方法有:民族学方法,美学方法,图像学方法等。

本文分为以下几部分论述羌族舞蹈的传承性问题:第一章,绪论部分,第二章,羌族舞蹈的历史发展及演变及汶川地震灾后羌族舞蹈的重建及现状。

羌族舞蹈蹝步蹴的现状及传承与发展羌族又被成为”尔玛”,汉语意为”西戎的牧羊人”,是中国古老的少数民族之一。

这个民族的群众不仅能歌善舞同时也在草原文化中形成了独树一帜的音乐载体。

而羌族舞蹈中的蹝步蹴则是一种非常传统的自娱性舞蹈,在漫长的历史发展与转变过程中,不仅提升了羌族人民的文化修养,同时也为中华文艺发展乃至世界文艺发展提供重要助力。

下面就来结合实际,对羌族舞蹈蹝步蹴的现状及传承与发展展开研究。

标签:羌族舞蹈;蹝步蹴;现状;传承;发展作为中国最古老的民族之一,羌族的祖先主要为秦汉以及后期从河湟一代迁徙而来的羌人与当地土著居民融合而成。

而现在的羌族人则是主要以四川阿坝藏族羌族自治州的茂县、汶川、理县等处为常住地,也有一部分羌族人分别居住在绵阳市的北川等地。

作为一个能歌善舞的民族,无论是婚丧嫁娶还是节日庆祝,羌族人民都将歌舞视为他们生活中的一个环节密不可分,特别是蹝步蹴更是羌族人民最喜闻乐见的一种舞蹈形式。

一、蹝步蹴现状作为一种传统的舞蹈,蹝步蹴的表演过程中,人们在古羌语的伴随下尽情边歌边舞。

由于羌族自身没有本民族的文字,语言更是由于年代久远而濒临失传,因此出现了“五里不同乡、十里不同俗”的现象,很多的羌族人在表演蹝步蹴的时候即便对音调了如指掌,但却无法对整个的歌词含义全部认知,更多的时候是以一种口传心授的方式来感受其背后的意境。

“蹝步蹴”从舞蹈形式上来看属于一种锅庄类的舞蹈,其在羌语中的意义为“大办酒席时候跳的舞蹈”,与现代舞蹈不同,蹝步蹴没有太固定的程度,人们在跳锅庄的时候根据参与人数围成一个圆圈,男女两队以火塘为中心形成一个弧形,通过逆时针的方向开展各种舞蹈的展示。

通常情况下,男性在前引领、女性在后跟随,领舞的男性通常以山寨中能歌善舞、德高望重的人为首选,通过起个调门的方式带领着男舞者们齐声歌唱,全体人员都要跟着跳舞。

乐曲一般为偶句反复,女舞者一遍、男舞者一遍,而且边歌边舞。

大家不仅手拉手、连臂而演,时而放开手臂甩手、搭肩而舞,最终又回到连臂而舞的状态。

羌族舞蹈的典型分类及传承路径探究

作者:史浩琳

来源:《中国民族博览》2017年第05期

【摘要】羌族舞蹈历史悠久,是羌族人民的文化象征,融入到羌族人民生活之中。

很多羌族舞蹈演员和民众以羌族舞蹈全方位地体现着自己日常生活,彰显着民族精神。

羌族舞蹈有的表现出民族图腾,或者是表现出民族信仰,或者是表达民族对新时代的歌颂赞扬,向人们展现出属于自己民族的中国梦。

羌族舞蹈作为一种非物质文化遗产,本文重点研究羌族舞蹈的分类及特征,针对羌族舞蹈发展现状及趋势,提出科学的发展建议,对羌族舞蹈文化产业发展和传承起到积极的推进作用。

【关键词】羌族舞蹈;典型分类;传承路径

【中图分类号】J71 【文献标识码】A

一、羌族舞蹈概述

羌族依山而居,经过数千年的发展,现如今羌族的聚集地主要分布在四川的石泉县、汶川县、茂县和理县等地区。

由于居住地区多数比较偏远,基础设施和城市功能相比大城市而言存在着诸多不足,羌族村寨之间分布较为分散,信息传递缓慢。

羌族作为我国最为古老的民族,与这个古老民族一同经历千年沧桑的还有这个民族的历史文化,尤其是羌族的传统歌舞文化,更是带着浓厚的民族色彩。

随着历史进程不断演变,羌族的传统文化也通过诸多的形式一代一代地流传至今,现在的羌族在重大节日或者是婚丧嫁娶时候,依然会有巫师诵经、群众载舞。

羌族舞蹈和音乐具有非常独特的表现形式,在我国民族文化发展进程中有“中国源头性舞蹈文化的性质”。

羌族舞蹈作为我国乃至世界上最为古老的舞蹈,具有着非凡的文化及历史意义,研究羌族舞蹈对于研究我国传统的民间舞蹈民族文化有深远的意义。

二、羌族舞蹈分类

羌族将在长期的生活劳动中产生的民族舞蹈分为两大类六小类,其中两大类分别是自娱性舞蹈和祭祀性舞蹈,其中自娱性舞蹈多是一些礼仪性舞蹈或者是集会性质的舞蹈,主要有“席步蹴”、“忍木那·耸瓦”、“萨朗”三小类。

祭祀性舞蹈主要是用于军事和祭祀性活动,其中有“埃古·日格沙”、“莫恩纳莎”、“克什叽.黑苏得”三种小类。

(一)“席步蹴”舞蹈和动作特点

“席步蹴”主要流行于理县的蒲溪以及汶川龙溪一带,在羌族南部的方言中是办席时跳舞。

舞蹈没有固定的表演要求,主要在丧事或者民间祭祀时候进行,是一种民间自发性的舞蹈。

舞蹈多以一支歌曲作为配合,参与人数没有限制,男女之间挽臂相连围成圈,围绕中间转圈起舞。

男女之间相互唱歌,领舞者带领男女逆时针起舞,舞蹈的动作没有特别要求。

(二)“忍木那·耸瓦”舞蹈和动作特点

“忍木那·耸瓦”是一种礼仪性舞蹈,主要是在欢迎客人时候所跳的一种敬酒舞,表达羌族人民对客人的尊重。

一般舞蹈的领舞者都是长辈,欢迎客人的时候是在欢迎快要结束的时候才跳,也在羌族寨内三年没有人凶死的情况下跳舞庆祝,表示吉祥欢庆。

舞蹈时,男女舞者要面对客人站成扇形,互相扣住小指,手要靠近舞伴腰带附近。

跟随歌声缓慢移动脚步,身体跟随着脚步的节奏律动。

当歌声进入高潮时,男舞者不再舞动,转为伴唱。

剩下的女舞者则重踏地板并有节奏地扭胯前进,直到舞蹈全部结束。

(三)“萨朗”舞蹈和动作特点

“萨朗”是自娱性舞蹈,主要在羌北地区盛行,有“跳起来、唱起来”的意思。

舞蹈简单富有节奏感,身体向侧边顺顶跨,身体躯干轴向转动,脚步轻快跳跃,主要用来表现丰收喜庆的喜悦之情。

表演时男前女后站位,逆时针围绕火塘转圈。

在舞蹈之前男女依次唱民族传统的颂歌,男女共同起舞,舞步节奏由慢变快。

当舞蹈达到最高潮时,领舞者步伐加速移动,舞步交替更换,双腿节奏不断地更换交替,时而旋转中心左右跳步,男女之间载歌载舞。

(四)“埃古·日格沙”舞蹈和动作特点

这种舞蹈是古代羌族的兵舞。

古代时候用于两兵对阵时,向对方展示士兵的勇猛和气势,具有强烈的示威作用。

也是一种集体舞蹈,跳舞的时候舞者需要配备兵器,兵器多以弓箭以及短刀为主,脚上绑有响铃,脚步发力快速有力。

舞者持兵器唱出征歌,并配有踏地有力的舞步,伴随着雄厚的吼声不断地变换舞蹈队形。

(五)“莫恩纳莎”舞蹈和动作特点

“莫恩纳莎”与羌族古代的巫术文化有一定的联系,舞蹈之前是用于求雨,动作中有“商羊步击鼓”,这种动作与《诗经》中所提到的“天降大雨,商羊起步”相似。

在早期的祭祀活动中,“释比”主持整个祭祀活动,舞蹈的内容也是围绕着祭祀的环节设置的。

在舞蹈过程中,由于需要有大的羊皮鼓,所以舞蹈动作较为缓慢,通过舞者身体的动作带动大鼓转动。

建国以后,羌族人民思想认识也发生了转变,现在的“莫恩纳莎”已经不再是用来祭祀求雨,而是一种民众娱乐性的舞蹈,并且配上转鼓以及快速推鼓等动作,在舞蹈跳跃的过程中使舞蹈更加多变,富有观赏性。

(六)“克什叽·黑苏得”舞蹈和动作特点

就是平常所说的铠甲舞,参与者全部为男性,也是古羌族用于祭祀的舞蹈。

舞蹈前,人们要戴上牛皮头盔,披上牛皮铠甲,手握兵器。

舞蹈的作用是纪念那些因作战牺牲的勇士们。

舞蹈脚步铿锵有力,并且跟着节奏晃动兵器,口中发出浑厚雄壮的吼声。

舞蹈快要结束时,所有舞者将武器高高举起,抖动双臂,展示出舞蹈雄壮的气势,体现出古代勇士的豪迈。

三、羌族舞蹈的传承路径研究

(一)多途径保证羌族舞蹈传承与发扬

由于很多羌文化传承人在汶川地震中不幸逝世,很多羌民族传统文化都遭到破坏,羌文化的传承遭受到重创。

虽然国家已经采取多种措施着力保护羌文化,但是由于羌文化具有强烈的地域局限性,所以保护羌文化单纯地依靠外界力量很难实现,每个羌族成员都有义务传承和发扬本民族优秀传统文化。

不能将民族的传统文化抛弃,要为民族文化的流传注入新的血液和生命力。

凝练羌族舞蹈的文化艺术,提升羌族舞蹈的传播效应,将羌族舞蹈纳入到羌族地区的中小学教学中。

运用现代设计理念重构羌族舞蹈的服饰以及改善表演形式,使羌族舞蹈得到多方位更全面的发扬推广。

保护羌族舞蹈传统服饰,培养新的羌族舞蹈传承人,保证羌族舞蹈发展不出现断层。

(二)释比文化中“羊皮鼓舞”的传承发扬

“羊皮鼓舞”作为释比文化的重要载体之一,可以说是整个羌族文化的主要代表,羌族没有自己的文字,他们就用羊皮鼓舞作为自己民族的历史文化载体,通过舞蹈记录历史展示历史,对于一个民族而言意义非凡。

随着文化生态的演变以及外来文化的冲击,羊皮鼓舞也在不断地与时俱进,不断地创新形式。

新文化的冲击以及更多新羌寨的建立,给羊皮鼓舞带来的是发展的机遇和挑战。

现代化的羌族羊皮鼓舞对于羌族的意义更为重要,不仅肩负着传承历史文化的历史重任,还肩负起对外宣传羌族民族形象的责任。

现代的羊皮鼓舞将族群文化与现代舞蹈元素进行融合,有着更为广阔的表演空间。

需要注意的是在对羊皮鼓舞进行改编的同时,要尊重民族文化生态,宣传羌文化。

政府要加大对羊皮鼓舞的宣传和保护,整理归纳羊皮鼓舞最为原始的资料,利用数字化手段将资料转化为可以长期保存的数字资料。

(三)羌族舞蹈文化产业化发展

羌族地区有闻名世界的自然文化遗产。

但是如果固步自封,不与时代相结合,不寻求与市场经济同步,就很难实现民族文化的传承和发扬。

传统地域特色的民族文化,如果想产生一定的影响力,就必须产业商业化,充分地发掘民族文化的强大生命力,使民族文化得到更好的传承与发展。

推动羌族舞蹈商业化发展的意义是深远的,不仅仅是对舞蹈发展有积极作用,更是对羌族整体民族文化的保护和传承。

羌族文化的产业化发展是四川省旅游经济的优势资源。

我国文化产业发展处于蓬勃发展阶段,可以借鉴一些成功的商业推广模式进行羌族舞蹈的推广,可以发展地方艺术商业演出以及与旅游业结合,制定系统的羌族文化商业化战略,以羌族舞蹈的商业化发展带动周边地区经济发展,实现羌族文化的渊源流传。

(四)紧跟潮流以数字媒体形式推动羌族舞蹈文化发展

现如今,信息技术在现代社会占据了主导地位,数字化媒体作为主流媒体形式,已经完全融入到我们生活中,成为人们日常生活的主要消遣途径,并且信息的传递速度更快。

数字化的

生活方式已经成为现代人的主流生活方式。

人们已经离不开数字网络和智能移动终端。

可以将羌族舞蹈与信息技术相结合,制造出画面绚丽、制造精良的数字媒体进行推广和宣传,将羌族舞蹈推广到文化消费市场中,可以使羌族舞蹈得到传承和发展,进入到一个全新的发展阶段。

参考文献:

[1]徐兵.羌族舞蹈艺术形成发展探析[J].黑龙江民族丛刊,2016(6).

[2]叶笛,李延浩.论文化环境变迁中的羌族舞蹈——以汶川地震前后差异为关注点[J].当代文坛,2013(2).

[3]李运国.四川地区羌族舞蹈的产业化开发[J].大众文艺,2013(18).

[4]马琳.基于文化产业发展背景下的羌族舞蹈价值探究[J].黑龙江民族丛刊,2012(3).

作者简介:史浩琳(1981-),女,汉族,四川江油人,本科,四川幼儿师范高等专科学校讲师,研究方向:舞蹈教育。