10第十讲南诏国与大理国佛教考古(上)

- 格式:ppt

- 大小:9.85 MB

- 文档页数:44

大理国对南诏国宗教的认同发布时间:2009年04月12日来源:不详作者:侯冲784 人关注打印转发投稿大理国对南诏国宗教的认同——石钟山石窟与《南诏图传》和张胜温绘《梵像卷》的比较研究侯冲剑川石钟山石窟被誉为“是唐宋南诏大理国时期精心雕刻的佛教艺术的杰作,是我国西南少数民族的艺术瑰宝,是刻在石头上的一部有待解读的大书”,张胜温绘《梵像卷》被认为比《南诏德化碑》更重要,“是南诏大理国第一件重要史料宝藏””,而且它们与《南诏图传》一样都被誉为“南天瑰宝”③。

在将石钟山石窟与《南诏图传》、张胜温绘《梵像卷》作比较研究后我们看到,大理国时期成画的《梵像卷》与石钟山大理国时期刻凿的数窟石刻造像,不论是题材还是造像艺术,都有明显受南诏时期成画的《南诏图传》影响的痕迹。

现存《南诏图传》虽然是大理国初期的摹本,却与大理国时期成画的《梵像卷》和大理国时期刻凿的石钟山石窟造像一样有南诏时期的图像甚至是南诏王者造像。

如果仅只是依照历史发展顺序,从南诏国与大理国宗教存在着影响与被影响的关系这一角度来解释,不可能得出令人信服的看法。

在对大理国时期石刻像和绘画中的大量南诏时期造像进行分析后我们认为,大理国对南诏国有着强烈的认同倾向。

云南历史上蒙、段并称,宗教认同是其重要表现之一。

大理国摹本《南诏图传》现藏日本京都有邻馆中的《南诏图传》,又称《南诏中兴二年画卷》,包括《图画卷》和《文字卷》两部分。

《文字卷》所录中兴二年敕文说:大封民国圣教兴行,其来有上,或从胡、梵而至,或于蕃、汉而来,弈代相传,敬仰无异。

因以兵马强盛,王业克昌,万姓无妖扎之灾,五谷有丰盈之瑞。

然而朕以童幼,未博古今,虽典教而入邦,未知何圣为始。

誓欲加心供养,图像流形,今世后身,除灾致福。

因问儒释耆老之辈,通古辩今之流,莫隐知闻,速宜进奏。

敕付慈爽,布告天下,咸使知闻。

敕文说得很明白,中兴皇帝因年幼无知,不知是哪个僧人最先把佛教传人南诏,而他又“誓欲加心供养,图像流形”,便布告天下,让“儒释耆老之辈,通古辩今之流,莫隐知闻,速宜进奏”。

【剑川石窟】南诏和大理的历史见证金庸赞石窟为南天瑰宝位于北方丝绸之路的敦煌莫高窟享誉国内外,而大理剑川的石宝山石窟,在沉睡千年后,其历史地位和文化价值正被更多的人认识到,著名社会活动家费孝通、武侠小说大师金庸、著名作家冯骥才等人,参观石宝山石窟后都给予了高度称赞,金庸先生更称其为“南天瑰宝”。

剑川县城西南25公里处的石宝山,是国务院首批公布的全国44个重点风景名胜区之一,是大理风景名胜区的重要组成部分,山中有建于元代的悬空宝相寺、建于明代的金顶寺和建于清代的海云居,历史悠久,各具特色,最负盛名的是山中的石窟群和摩崖造像。

在数平方公里左右的石钟寺、狮子关、沙登村三个地区的岩壁上,分布着17个石窟、139尊石雕造像。

雕像内容,一类是佛教题材,有佛、菩萨、观音、天王、明王、力士、罗汉等,另一类是世俗题材,有南诏王、清平官、南亚僧等人物。

这些雕像造型精美,其中一尊观音像,更被誉为东方的“蒙娜丽莎”。

费孝通先生曾多次考察剑川石窟后感叹说:“北有敦煌壁画,南有剑川石窟。

”而在1988年,武侠小说大师金庸考察石宝山石窟后,不仅挥毫题写了“南天瑰宝”四个大字,还遗憾地说他要是早日有幸参观石窟,《天龙八部》涉及的山川地理将会更加切合实际,部分情节也会因此而做出相应调整。

著名作家冯骥才,考察剑川石窟后也挥毫题写“神佛首选地,人间天堂山”,倍加赞赏。

中国古遗址保护协会、南诏研究会会员董增旭认为,具有浓厚地方色彩和民族风格的这些石窟雕刻艺术,是白族人民艺术的缩影,是研究南诏、大理国社会历史和文化艺术的珍贵实物资料,也是白族和国内各民族,以及我国和东南亚、南亚、西亚各国进行文化交流的历史见证。

南北文化交汇孕育了石窟剑川位于“西南丝绸之路”和“茶马古道”的要冲,它既是南诏国、大理国文化的出口地,也是外来文化的进口地,独特的地理位置,让剑川成为了云南文明的发祥地,也成为了南北文化、中外文明的交汇地,石宝山石窟,因此而得以孕育在剑川。

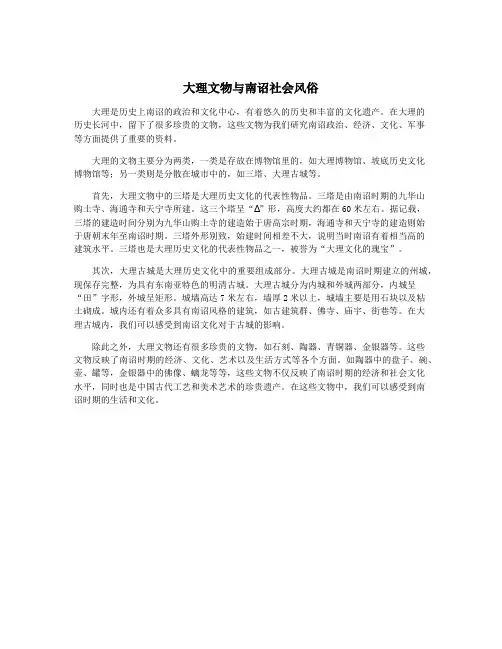

大理文物与南诏社会风俗大理是历史上南诏的政治和文化中心,有着悠久的历史和丰富的文化遗产。

在大理的历史长河中,留下了很多珍贵的文物,这些文物为我们研究南诏政治、经济、文化、军事等方面提供了重要的资料。

大理的文物主要分为两类,一类是存放在博物馆里的,如大理博物馆、坡底历史文化博物馆等;另一类则是分散在城市中的,如三塔、大理古城等。

首先,大理文物中的三塔是大理历史文化的代表性物品。

三塔是由南诏时期的九华山购土寺、海通寺和天宁寺所建。

这三个塔呈“∆”形,高度大约都在60米左右。

据记载,三塔的建造时间分别为九华山购土寺的建造始于唐高宗时期,海通寺和天宁寺的建造则始于唐朝末年至南诏时期。

三塔外形别致,始建时间相差不大,说明当时南诏有着相当高的建筑水平。

三塔也是大理历史文化的代表性物品之一,被誉为“大理文化的瑰宝”。

其次,大理古城是大理历史文化中的重要组成部分。

大理古城是南诏时期建立的州城,现保存完整,为具有东南亚特色的明清古城。

大理古城分为内城和外城两部分,内城呈“田”字形,外城呈矩形。

城墙高达7米左右,墙厚2米以上,城墙主要是用石块以及粘土砌成。

城内还有着众多具有南诏风格的建筑,如古建筑群、佛寺、庙宇、街巷等。

在大理古城内,我们可以感受到南诏文化对于古城的影响。

除此之外,大理文物还有很多珍贵的文物,如石刻、陶器、青铜器、金银器等。

这些文物反映了南诏时期的经济、文化、艺术以及生活方式等各个方面。

如陶器中的盘子、碗、壶、罐等,金银器中的佛像、螭龙等等,这些文物不仅反映了南诏时期的经济和社会文化水平,同时也是中国古代工艺和美术艺术的珍贵遗产。

在这些文物中,我们可以感受到南诏时期的生活和文化。

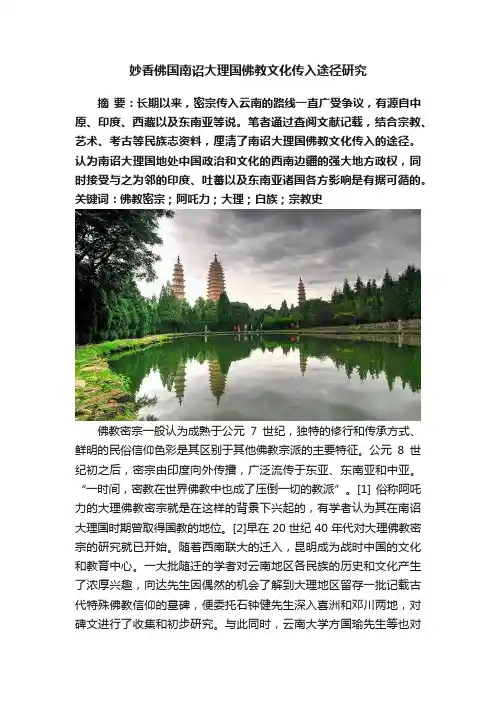

妙香佛国南诏大理国佛教文化传入途径研究摘要:长期以来,密宗传入云南的路线一直广受争议,有源自中原、印度、西藏以及东南亚等说。

笔者通过查阅文献记载,结合宗教、艺术、考古等民族志资料,厘清了南诏大理国佛教文化传入的途径。

认为南诏大理国地处中国政治和文化的西南边疆的强大地方政权,同时接受与之为邻的印度、吐蕃以及东南亚诸国各方影响是有据可循的。

关键词:佛教密宗;阿吒力;大理;白族;宗教史佛教密宗一般认为成熟于公元7世纪,独特的修行和传承方式、鲜明的民俗信仰色彩是其区别于其他佛教宗派的主要特征。

公元8世纪初之后,密宗由印度向外传播,广泛流传于东亚、东南亚和中亚。

“一时间,密教在世界佛教中也成了压倒一切的教派”。

[1] 俗称阿吒力的大理佛教密宗就是在这样的背景下兴起的,有学者认为其在南诏大理国时期曾取得国教的地位。

[2]早在20世纪40年代对大理佛教密宗的研究就已开始。

随着西南联大的迁入,昆明成为战时中国的文化和教育中心。

一大批随迁的学者对云南地区各民族的历史和文化产生了浓厚兴趣,向达先生因偶然的机会了解到大理地区留存一批记载古代特殊佛教信仰的墓碑,便委托石钟健先生深入喜洲和邓川两地,对碑文进行了收集和初步研究。

与此同时,云南大学方国瑜先生等也对昆明、大理留存的一批佛教文物如经幢、墓碑等进行了考察,结合古代文献,完成了多篇直到今天都仍有很高价值的佛学史研究论文。

50年代之后,白族被正式划为中国的一个少数民族,有关当地信仰的研究迅速增多,随着多批考古材料如大理千寻塔塔刹文物、北汤天写经等的发现,有关讨论更加深入。

张旭、汪宁生、李昆生、张锡禄、李东红、候冲以及本土学者杨延福、田怀清、周祜等利用历史、宗教、艺术、考古、人类学等学科的成果,将现有的画卷、石窟、碑刻、文献以及民族志资料提供的信息进行了有效整合,对阿吒力信仰进行了系统的研究。

但是,这些研究成果对大理佛教密宗阿吒力教派的认识并没有达成共识。

对于佛教密宗进入大理的途径,以往的研究提供给我们的答案多样,有中土说、印度说、西藏说。

《南诏图传》文字卷考释——南诏国宗教史上的几个问题[温玉成]《南诏图传》是研究南诏早期宗教史最宝贵的资料。

本文对其中的“文字卷”考证后认为,早在唐高宗中期,就有婆罗门教的湿婆派传入乌蛮;大乘佛教也在武则天时期传入景东至西双版纳地区。

婆罗门教与大乘佛教经过了长期融和的过程。

所谓“建国观音”实即婆罗门教徒,“大封民”即大梵天之异译。

《南诏图传》又称《中兴图传》,今存日本京都有邻馆中。

它分两个长卷,即《图画卷》及《文字卷》。

1963年,李霖灿先生著《南诏大理国新资料的综合研究》,由台湾民族学研究所出版;1982年,台湾故宫博物院重刊时,首次用原色彩版公布了《宋时大理国描工张胜温画梵像卷》、《南诏图传》等珍贵资料,为研究者提供了便利。

关于《南诏图传》的年代,美国海伦嘉颦博士(Dr.Helen B.Chapin)依图书卷上之观音形象,推断为十二至十三世纪的作品。

(注:转引自李霖灿:《大诏大理国新资料的综合研究》第55页,台湾故宫博物院1982年刊行。

)李霖灿认为当是文经元年(945)稍后的摹本,但不肯定是否是十二至十三世纪的再摹本。

(注:转引自李霖灿:《大诏大理国新资料的综合研究》第55页,台湾故宫博物院1982年刊行。

)向达先生依画上文字“全无唐人笔意”等项,认为最多只能是大理时代的画,不能看得太早。

(注:向达:《南诏史略论》,《历史研究》1954年1期。

)近年,汪宁生先生考释认为:原画作于中兴二年(898);“文武皇帝”部分补作于郑买嗣时代(903-909);今日所见者可能是一个晚期之摹本。

(注:汪宁生:《〈南诏图传〉考释,载《南诏大理文物》,文物出版社,1992年12月。

)笔者赞同汪氏之说。

我要补充说明的是,今日所见之《南诏图传》可能是崇佛的张氏家族保存下来的一个摹本或底本,而不是进呈中兴皇帝的那幅画卷。

理由有二,首先,《图画卷》及《文字卷》上皆有错字、漏字,并加上了小注,它不可能是进呈皇帝之原件;其次,图传中屡屡表现张氏信佛之举。

Arts circle地方美术研究祥云水目山禅系崛起与大理国佛教造像的汉系特征文/朴城君[广州大学美术与设计学院]【摘要】真正的汉系佛教禅宗在大理国的崛起,表明当时大理国的佛化、汉化程度已经日趋深入,云南大理国实际的当权者相国高氏一门的精英需求和作为起了相当作用。

其佛教造像则必定要和中原乃至四川发生关联,“汉地”为大理国的佛教造像起到了明显的示范作用。

【关键词】祥云;水目山;禅宗;佛教;造像南诏国劝丰佑(824—859年)时期,是佛教在云南广为传布的最主要时期,几乎与汉传佛教禅宗在大理传布的同时,以梵僧赞陀崛多为首的密宗阿吒力教也在大理得到了发展,赞陀崛多本人亦被尊为“国师”。

由于密宗阿吒力教的传承方式简易和持守戒律的松弛,更易为当时云南当地民众所接受。

因而在整个南诏、大理国的统治范围内,自公元9世纪中叶起,至13世纪中,密宗阿吒力教在云南后来居上,其地位已然超过了汉传佛教。

然而,自1095年后理国起,由于大理国权臣高氏大力倡导佛法,汉传佛教禅宗等在大理得到了重视。

禅宗的崛起成为一个象征:代表大理国精英阶层、掌控实际权力的高氏家族,文化信仰已经同中原暗合同步。

尽管高氏一门宗枝不一,信仰各别,但是以显贵出家的主流水目山一系已经使密宗在云南的影响呈递减趋势。

大理国权柄实际操在高氏手中,《南诏野史》说:“高氏世为相国,执政柄,赏罚政令,皆出其门,国人称为高国主,段氏拥虚位而己。

”1080年,大臣杨义贞杀了大理国王段廉义,夺了王位,自称“广安皇帝”。

高升泰起兵灭了杨氏,复立段氏并趁机遍封高氏子孙于“八府、四郡”①,大理国重要府郡尽皆成为高氏的世袭领地。

大理高氏一门世执政柄,号令咸出其门,姚安名流赵鹤清先生为姚安光禄“高让公故里”撰写的楹联(姚安军民府旧址、土司衙门的牌坊上)这样称道高氏:“九爽七公八宰相;三王一帝五封侯。

”②可见高氏这一望族的炽盛,他的倡导必然带来广泛深远的影响。

以鹤庆为例,据《高氏历代履历宗谱》载,高升泰遍封子孙时,其长子高泰惠即被封为“鹤庆(蒙统)演习”。

南诏国与大理国南诏国与大理国---大理的历史隋末唐初,在今云南大理的洱海周围及哀牢山、无量山北部地区,分布有乌、白蛮众多部族和部落,649~902年间在中国西南地区的“乌蛮”联合“白蛮”建立的奴隶制的边疆民族政权。

一般认为,乌蛮是今彝族的先民。

其中有六个势力最大的乌蛮部落,史称“六诏”(“诏”之意即王),即蒙舍、蒙嶲、浪穹、邓赕、施浪及越析;或称“八诏”,则加石和、石桥二诏(《新唐书》作时傍、矣川罗识)。

蒙舍诏地处各诏之南,故又称南诏。

649年,蒙舍诏首领细奴逻建“大蒙国”,自称“奇嘉王”,臣属于唐,遣使入贡。

武则天时,其子逻盛亲自入朝。

蒙舍诏原居蒙舍(今云南巍山西北),至唐玄宗时,逻盛之孙皮逻阁在唐的扶持下统一六诏,迁都太和城(今云南大理南太和村)。

779年又迁羊(阳)苴咩城(今云南大理)。

738年,唐赐名皮逻阁为蒙归义,封云南王。

皮逻阁及其子阁罗凤即以洱海地区为中心,发展其势力,向东消灭踞有今云南中部、东部和南部的爨氏,向西南囊括今澜沧江以西的寻传、朴子、望苴子等族地区。

南诏在境内发展生产,沟通本地区及中南亚与中原经济、文化的联系,在历史上起着积极的作用。

南诏之统一六诏,本由唐朝促成。

统一后,南诏向外扩张。

时唐设置姚州(今云南洮安北),建安宁城(今属云南),向今云南各地发展势力,与南诏发生矛盾冲突。

玄宗天宝年间,唐朝开始抑制南诏的扩张。

但剑南节度使鲜于仲通、云南太守张虔陀等贪狯无谋,进一步激化双方矛盾。

750年,阁罗凤发兵攻陷姚州,杀虔陀,遂背唐而附吐蕃。

752年,吐蕃封之为“赞普钟”,意为吐蕃王之弟,给金印,号称“东帝”。

时杨国忠为唐相,调全国各地兵十万征讨,但为南诏所败。

其后安史之乱起,吐蕃东进,唐无力应付西南,南诏乘机扩展疆土,控制今四川大渡河以南, 包括今四川西南部、云南全部及贵州西北部的广大地区。

阁罗凤孙异牟寻时南诏势力最盛,曾以二十万兵力与吐蕃并力攻袭剑南西川。

吐蕃以南诏为属国,向其征发兵、赋,又派兵驻其境,南诏王异牟寻不堪其扰。

佛教密宗阿吒力是云南佛教的四大系列之一,它主要分布在大理及昆明地区,为白族及部分彝族、汉族所信仰。

密宗在传入大理地区的过程中与白族的传统文化相互融合而形成独具特色的大理白族佛教密宗阿吒力教派,也称为白密。

大理白族佛教密宗阿吒力教派是云南佛教史上的重要派别,其在云南传播的历史最悠久、形态最完整、内容最丰富、特点最显著、影响最深远,从各个维度对其研究都具有重要意义。

本文着重从政治与宗教关系的视角来研究南诏大理国时期佛教密宗与政治的互动。

一、佛教密宗是洱海地区各部族从前国家社会跃进到国家的重要文化凝聚力量唐代贞观末年,享有丰厚自然资源的洱海地区已形成十多个诏,通过相互的兼并,留下六个,史称“六诏”。

六诏的社会经济有了较大的发展,各诏都建立起较严密的政治和军事机构,拥有相当的军事力量,形成胜兵数万的六诏政权。

而这一时期吐蕃向东扩张,并入犯蜀西及西洱河地区,使唐王朝在西北、西南边疆的安全面临危机。

唐王朝非常重视与吐蕃在洱海地区的争夺。

而洱海地区诸蛮对唐王南诏大理国时期佛教密宗与白族先民政治生活的积极互动周俊华1,雷信来2,赵金元2(1.云南大学公共管理学院,昆明650091;2.大理学院政法学院,云南大理671003)[摘要]佛教密宗在洱海地区的传入,重新建构了洱海地区各部族的民族认同观念,为白族先民共同体的形成发挥了文化凝聚的功能,是洱海地区各部族从前国家社会跃进到国家的重要文化力量,成为南诏时期国家与民族之间实现积极互动的工具。

佛教密宗在大理地区形成了与政治权威结合、与本土文化融合、与世俗社会结构对应的僧侣和僧团组织;释儒阶层的产生是佛教、儒教与白族本土文化相互嫁接、吸收、融合的产物,从释儒到儒商,再到乡绅,其在不同历史时期演化为不同的社会角色,在白族社会彰显自身价值和作用。

[关键词]南诏;大理国;佛教密宗;政治生活;互动[中图分类号]K207[文献标志码]A [文章编号]1672-2345(2011)09-0001-05Positive Interaction in Political Life between Tantric Buddhism and Bai Ancestors in Nan Zhao and Dali Kingdom PeriodZHOU Junhua 1,LEI Xinlai 2,ZHAO Jinyuan 2(1.School of Public Administration,Yunnan University,Kunming 650091,China;2.悦ollege of Politics and Law,Dali University,Dali,Yunnan 671003,China )〔Abstract 〕Tantric Buddhism has reconstructed the concept of ethnic identity and played a role in the integration of the Bai culture to form the ancient Bai community after it was introduced into the Erhai lake region.It is an important social cultural force for ethnic groups in Erhai region to leap from pre-country period to country period and it remains a positive interactive tool among countries and ethnic groups in Nan Zhao period.Tantric Buddhism in Dali area has combined the political authority,the local culture and the secular society with the corresponding monks and the monk organization.The mutual grafting,absorbing and fusing of Buddhism,Confucianism and Bai culture produce Confucianism Buddhism.The different social roles of Confucianism Buddhist,Confucian Entrepreneurs and squire in different historical periods,shed much light on their own values and functions in the Bai ethnic community.〔Key words 〕Nan Zhao;Dali Kingdom;Tantric Buddhism;political life;interaction 大理学院学报JOURNAL OF DALI UNIVERSITY第10卷第9期2011年9月Vol.10No.9Sep.2011朝时叛时附。

略论南诏国前期城镇的类型层次与文化归属及其历史意义作者:李宇舟来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》2021年第10期摘要:在对已有的南诏国前期(公元737—754年)其城镇类型和层级的研究基础上,本文对其建置风格和文化归属作更深入的探讨,探索南诏前期城镇的城建模式和筑造观念,都积极地引入了唐朝的建造技术和建筑样式,但同时又保留了自己民族的语言名称与地域风貌特征,引入儒学、道教、佛寺的建筑文化,并同本土的文化习俗融合,这在南诏前期的城镇建设中都有所体现。

因而,从城镇建置的角度,体现出南诏国政权自建立之初就具有了文化兼容的特征,这在中国西南边疆的形成和发展中具有十分重要的意义和价值。

关键词:城镇类型:城镇建置风格:文化归属中图分类号:K242 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)10-0036-07开元二十五年(公元737年),皮逻阁战胜河蛮,取太和城。

次年,唐玄宗赐皮逻阁名为蒙归义,进爵为云南王,南诏国建立。

此后南诏在唐廷的支持下继续完成了兼并五诏的历史使命,以洱海流域为其前期“国境”。

直到天宝九年(公元750年),阁罗凤忿怨反唐,遂称弟于吐蕃。

经过近五年的天宝战争(公元750—754年)胜利之后,南诏在西南开始了大规模的扩张,南诏国进入了中后期的发展进程,疆域随之扩大了数倍。

南诏国前期(公元737—754年),洱海区域的城镇基本形成了以王都为核心的整体分布体系,军事防御是城镇建设和构成的主要目的。

在此目的的统摄下,南诏洱海区域的城镇凸出地表现出军事防御的功能。

但是,南诏国的城镇按功能划分并不局限于军事防御,其在洱海区域乃至于后来扩大到了的滇池区域,其城镇分布按其功能划分还可分为不同的类型。

一、南诏国前期城镇的类型和层次由于年代久远,我们今天还无法还原南诏国前期的城镇构成原貌,但是,结合南诏国的历史文献和当代一些云南考古学者对南诏洱海的发掘报告,对城镇按其功能还是可以大致划分为以下几类(见表一)。

二〇一〇年四月八日南诏和大理国是唐代和宋代在中国西南地区由乌蛮和白蛮建立的两个国家地方政权,和唐宋相始终,历史悠久,在中国的历史上占有星期四很重要的地位。

一,南诏大理政权大事记公元七世纪初叶-大理洱海地区六诏相继出现。

唐太宗贞观二十三年(649年)细奴罗灭白子国建蒙舍诏,建号大蒙国,自称齐嘉王。

并于高宗永徽元年(650年)在今巍山垅屿山筑巃屿图城。

后经罗盛,盛罗皮,皮罗阁三代经营。

唐开元二十五年(737年)皮罗阁兼并一统建南诏国。

二十九年迁都大理苍山佛顶峰麓太和城。

并筑龙首龙尾二关,大厘城。

天宝二年(743年),皮罗阁又在中和峰下筑羊苴咩城。

蒙舍川为副都,子阁罗凤驻守。

唐天宝十年(751年),天宝十三年两次征南诏,唐军26万覆灭。

阁罗凤被迫反唐。

唐德宗兴元元年(784年)异牟寻自太和城迁居史城(喜洲),自称日东王,封五岳四渎。

即中岳点苍山,东岳乌龙山,南岳蒙乐山,西岳高黎贡山,北岳丽江雪山;四渎即金沙江,澜沧江,黑惠江,怒江。

设三公立九爽。

唐德宗贞元三年(787)异牟寻由史城迁都羊苴咩城,此次,羊苴咩城成为南诏政治经济文化中心。

唐德宗贞元十年一月,南诏复归唐,并于苍山会盟。

唐昭宗天复二年(902)舜化贞卒,郑买嗣篡位,杀南诏蒙氏王族800人,建大长和国。

南诏亡。

大长和国(902-928)郑买嗣建。

大天兴国(928-929)赵善政王。

大义宁国(929-937)杨干贞建。

五代后晋天福二年(937)通海节度使段思平灭大义宁国,建立大理国,都城羊苴咩城。

南宋理宗保佑一年(1253),段兴智被忽必烈灭国,传22世,共316年,与宋相始终。

二,丧葬习俗“西爨及白蛮死后,三日内埋殡,依汉法为墓。

稍富室广栽杉松。

蒙舍及诸乌蛮不墓葬,凡死后三日焚之,其余灰烬掩以土壤,唯收两耳。

南诏家则储以金瓶,艾重以银为函盛之,深藏别室,四时将出祭之。

其余家或铜瓶铁瓶盛耳藏之也。

”——《云南志》唐樊缉三,重要历史文化遗迹1)巍山垅屿山。

南诏、大理国佛像作者:朱慧敏来源:《理财·收藏版》2021年第06期少数民族的佛造像,除了藏传佛教系统的佛像外,云南地区的南诏、大理国佛造像是有必要单独说一说的。

自公元738年,蒙舍诏首领皮罗阁在唐朝支持下统一洱海地区,建立南诏国,至公元1253年,元朝皇帝忽必烈的军队翻越苍山,灭亡段氏的大理国,大理城作为国都的时间超过五百年。

这里曾经是“南丝绸之路”的重要通道,佛教也随着这一通道而传入云南,并带来了南诏、大理国时期佛教文化的兴盛。

南诏、大理国是中国历史上相当于唐、宋时期的两个地方民族政权,虽然有资料证明,早在汉代佛教便已传入云南,但佛教的兴盛,却和南诏的兴起密切相关。

南诏国是基本上与唐朝相始终的以乌蛮为主体包括白蛮等族的奴隶制政权,南诏在统治上层中使用汉文并派子弟到唐留学,大量汲取汉文化,流行佛教,著名的大理三塔即为此时期的遗物。

南诏的单尊造像留传下来的较少,其造像的样式大致与唐风相仿,可见唐文化的影响力之大。

大理国是与历史上所称的五代和宋朝相始终的以白蛮族为主体建立的政权。

从造像样式看,大理国佛教趋向密教化,各类明王题材很引人注目。

南诏、大理国的佛教造像,门类可分为佛陀、菩萨、天王和明王,此外还有释迦牟尼说法像、药师佛和宝冠佛等,其中最显耀的即为佛陀。

佛陀的面相、神态和蔼可亲,给人一种朴实敦厚的感觉。

额宽颊丰,呈满月脸;鼻翼宽阔,呈三角形;眉弓凸起,双眉舒展清晰,双眼呈月牙形,上眼睑微下垂,向前俯视;双唇较厚,口略张开,嘴角上翹,做微笑状;大耳垂肩,大多戴有圆形耳饰。

大理佛陀造像身材匀称,肩部柔和,胸部平坦宽阔,腹部略微隆起,整体呈一种放松的状态。

衣饰较为复杂,通肩式有整身的袈裟,也有斜襟的大衣,袈裟往往前襟外翻,在胸前打两道褶,衣袖宽大,自然地盖在大腿两侧,前摆呈扇形,盖住双足和小腿,直拖于地。

袒右肩式大衣除饰有衣褶外,一般在腰部系一结,前摆置于双腿之间。

南诏时期广建寺塔,弘扬佛法。

浅析受中原文化影响下的南诏、大理国时期云南民族建筑艺术发表时间:2018-10-15T09:31:55.413Z 来源:《知识-力量》6中作者:李立蛟[导读] 在大理城西北一公里处,耸立着三座宝塔,这就是大理白族自治州闻名中外的南诏、大理国时期的代表性建筑——崇圣寺三塔。

它是数千年前大理地区的少数民族向中原地区汉文化学习的象征,它也是中原地区在唐、宋时期与边远的云南地区在政治、经济、文化联系的一组纪念碑(湖南工艺美术职业学院,湖南益阳 413000)摘要:在大理城西北一公里处,耸立着三座宝塔,这就是大理白族自治州闻名中外的南诏、大理国时期的代表性建筑——崇圣寺三塔。

它是数千年前大理地区的少数民族向中原地区汉文化学习的象征,它也是中原地区在唐、宋时期与边远的云南地区在政治、经济、文化联系的一组纪念碑。

正是中原文化与大理地区本土文化的融合,形成了南诏、大理国时期滇文化的新高峰。

关键词:南诏;大理国;中原文化;民族建筑;佛教建筑一、南诏、大理国与中原的密切联系南诏、大理国两个地方政权共存了五百多年。

在着五百多年的历史发展进程中,云南与中原地区在政治、经济、文化上的联系与交流,促进了云南地区建筑造型与建筑技术的发展。

经过西汉、三国、魏晋、南北朝,这几百年当中,中原地区带给了云南先进的文化和技术,并融合了云南的少数民族文化,这对云南的经济、文化的发展起到了促进作用。

如史料记载:第二代南诏王任用汉人郑回为清平官(宰相),并送子到成都“使学习书算,业就辙去,复以他继,如此垂五十年,不绝其来......”,这些都使得南诏、大理国事情的经济、文化有了较快的发展。

二、南诏、大理国时期云南建筑艺术的发展南诏、大理国时期,云南民族建筑艺术有了很大的发展。

据史料记载:南诏事情曾在现巍山县建有垅于图山城,在洱海之滨、点苍山下建太和城、大厘城、龙口城、龙尾城、在滇池地区建拓东城,这都促进了建筑艺术的发展。

由考古发掘来看,这些城的遗址中发现了有字的瓦当,有莲花图案的瓦当,有涡纹或者卷云纹的图案的滴水和青灰陶的残件等。