南诏大理国时期云..

- 格式:ppt

- 大小:4.12 MB

- 文档页数:93

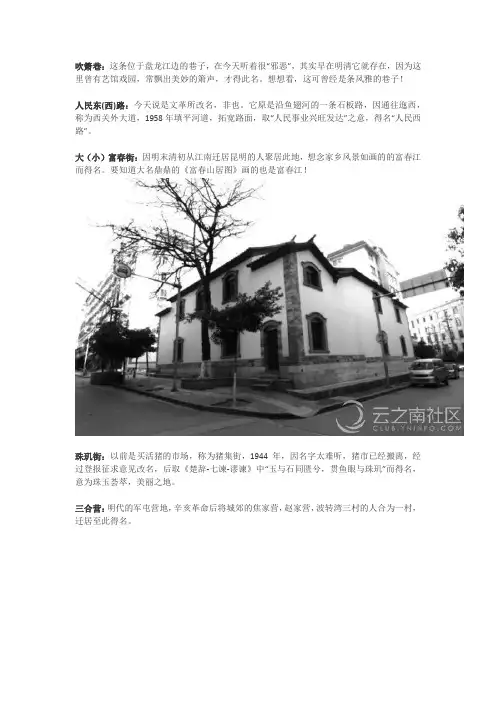

吹箫巷:这条位于盘龙江边的巷子,在今天听着很“邪恶”,其实早在明清它就存在,因为这里曾有艺馆戏园,常飘出美妙的箫声,才得此名。

想想看,这可曾经是条风雅的巷子!人民东(西)路:今天说是文革所改名,非也。

它原是沿鱼翅河的一条石板路,因通往迤西,称为西关外大道,1958年填平河道,拓宽路面,取“人民事业兴旺发达”之意,得名“人民西路”。

大(小)富春街:因明末清初从江南迁居昆明的人聚居此地,想念家乡风景如画的的富春江而得名。

要知道大名鼎鼎的《富春山居图》画的也是富春江!珠玑街:以前是买活猪的市场,称为猪集街,1944年,因名字太难听,猪市已经搬离,经过登报征求意见改名,后取《楚辞-七谏-谬谏》中“玉与石同匮兮,贯鱼眼与珠玑”而得名,意为珠玉荟萃,美丽之地。

三合营:明代的军屯营地,辛亥革命后将城郊的焦家营,赵家营,波转湾三村的人合为一村,迁居至此得名。

文林街:因为明清时贡院(云南大学)在此,考生多经此地,“文人如林”而得名。

这条街也算是最具传承精神的街道了,今天这里依旧文艺青年如织就是证明!文化巷:古为荒地,以前称“寻麻地”,50年代院校扩建,成为连接云南大学,昆明师范学院(云师大),昆工的师生往返通道而得名。

北京路:原为太和路,1966年贵昆铁路通车,云南从此有了出省铁路,此路两端都是火车站,取“边疆连北京”之意而得名。

五里多:并非象“八公里”、“三公里”一样是代表距离,而是来自于蒙古语“斡耳朵”,意思是衙门和行营,因为元朝时梁王离宫在此,驻扎着蒙古军队而得名,后转化为“五里多”。

普吉:来自彝语。

普为庙,吉为岔路口。

此地是昆明通往沙朗和禄劝的路口因旧时有庙在此而得名。

马洒营:这个地名跟明代的屯兵制度有关,其实昆明地名很多叫“营”的都和这个历史有关。

马洒营据说是因为屯兵的士兵后来开始中马桑树而得名。

豆腐营、金刀营等也都以屯兵的士兵们后来所从事产业有关。

桃源街:此地历史上曾有一片桃林,清光绪年间,昆明县令谢幼侯府地在此,刻对联于门“曾经沧海难为水,寻得桃源好避秦”,后来此地便叫桃源口,后打通道路,便称桃源街。

明代云南士绅阶层的兴起与汉文化的传播云南大学历史文化学院陆韧内容提要:明代云南社会结构的最大变化是知识分子士绅阶层在云南社会广泛勃兴。

所谓知识分子士绅阶层,主要指依靠儒学教育获得知识,在地方上有一定身份地位的乡绅士人群体,以及通过科举考试走上仕途的官宦士人群体。

在明代以前云南与全国其他地方在社会结构上最大的差异是云南不存在独立的知识分子士绅阶层。

直到明代汉族移民的大规模进入云南,以及传播汉文化为主的各类学校遍及全省各府、州、县及乡村,科举在云南正式实行等,促使云南各个阶层及各民族部分子弟都能入学接受教育,或通过科举走上仕途,从而跻身于“士绅”的行列,成为独立于云南社会的原有的其他阶层并引领云南社会发展的重要力量。

明代云南士绅阶层的兴起促使云南的社会结构发生了深刻变化,标志着边疆民族地区的云南人口素质的大幅度提高,这是明代云南社会重大变革的特征之一。

关键词:明代士绅阶层移民汉文化传播明代,云南社会结构的最大变化,莫过于知识分子士绅阶层在云南社会广泛勃兴;汉文化的传播与大规模汉族移民进入云南,是明代云南知识分子士绅阶层兴起的重要原因。

而以知识分子士绅阶层兴起为标志着云南人口素质的大幅度提升,边疆社会的进步和云南与内地一体化进程的加速。

一、明代以前云南的社会结构明代以前云南社会的结构与中国内地有较大的差异,最主要的差异是缺乏中原内地早已形成,广泛存在,而且在社会发展中发挥极其重要作用的知识分子士绅阶层。

所谓知识分子士绅阶层,主要指依靠儒学教育获得知识,在地方上有一定身份地位的乡绅士人群体,以及通过科举考试走上仕途的官宦士人群体。

知识分子士绅阶层的形成必然与儒学传播、学校教育的兴起相辅相成。

当然,严格地说知识分子士绅阶层在云南社会出现很早,但直至明代以前,都没有形成云南社会广泛存在的主要阶层之一。

因为,自东汉章帝元和二年(公元85年)云南建学,必定就有一些人通过学校学习,成为这一阶层中的一员。

唐代,云南在南诏政权统治时期,云南仍然没有普遍设置学校,儒学教育与文化的传播,基本上为南诏王室所把持。

大理国的历史发展大理国(938-1253)大理国(937年-1254年)是位于中国云南周边地区由白蛮人段思平建立的政权。

其政治中心在洱海一带,疆域大概是现在的中国云南省、贵州省、四川省西南部、缅甸北部地区及老挝与越南的少数地区。

大理国于937年由段思平灭南诏建国。

都城羊苴咩城(今云南大理太和村),国号大理,以其尊崇佛教,又称妙香国[1]。

1095年高升泰改国号为大中国,1096年高升泰在死后归政于段正淳,史称后理国[2]。

1253年,大蒙古国忽必烈“革囊渡江”征云南,灭大理国,后建云南等处行中书省,原大理国王段氏被任为大理世袭总管。

详细大理国国君1,太祖神圣文武皇帝段思平,年号文德、神武,公元937年至公元944年在位。

公元937年灭大义宁,建立大理国。

2 ,文经皇帝段思英,年号文经,公元944年至公元945年在位。

皇叔段思胄争位,被废帝为僧,法号宏修大师。

3 ,太宗慈武皇帝(文武皇帝)段思胄(良),年号至治,公元945年至公元951年在位。

4 ,广慈皇帝段思聪,年号明德、广德、顺德,公元951年至公元968年在位。

5 ,应道皇帝段素顺,年号明正,公元969年至公元985年在位。

6,昭明皇帝段素英,年号广明、明治、明统、明圣、明德、明应,公元986年至公元1009年在位。

7,宣肃皇帝段素廉,年号明启、乾兴,公元1010年至公元1022年在位。

8 ,秉义皇帝段素隆,年号明通,公元1022年至公元1026年在位。

9 ,圣德皇帝段素真,年号正治,公元1026年至公元1041年在位。

10 ,天明皇帝(炀皇帝)段素兴,年号圣明、天明,公元1041年至公元1044年在位。

因荒淫背废,立太子曾孙段智思之子段思廉为帝。

11 ,兴宗孝德皇帝段思廉,年号保安、正安、正德、保德、明侯,公元1044年至公元1074年在位。

12 ,上德皇帝段廉义,年号上德、广安,公元1075年至公元1080年在位。

段思平传12世至段廉义时,权臣杨义贞于宋神宗元丰三年(1080)杀廉义自立为广安皇帝,年号德安。

云南县(郡、府)节度洱海卫到祥云县的演变云南县始建于公元前109年。

云南县的设置有众多说法。

普遍之说是因汉武帝梦见彩云现于南中,而追梦才设置云南县。

笔者认为这种说法欠缺缘由。

汉武帝当时在边垂蛮夷之地设置云南县,缘由何在。

要弄清因果我们必须从历史缘由进行追寻。

早在公元前138年(建元三年),汉武帝便派张骞出使西域,联络西域各国挟击匈奴,以打开通向西域的交通道路。

张骞出使西域途中受到匈奴的阻挠。

途中曾被匈奴扣留前后长达11年之久。

为劝降张骞,匈奴为他成家,娶匈奴女子为妻。

这些并未动摇张骞出使西域的使命。

公元前122年(元狩元年),张骞自西域归来向汉武帝禀告:在大夏(今阿富汗)时见到蜀布、邛竹杖,这种蜀布、邛竹杖是蜀郡(四川)商人从“西南夷”运往身毒(今印度)而转卖至大夏的。

大夏等国“多奇物”,且“慕中国”,但“患匈奴隔其道”而不能与中国往来。

张骞说:“要通大夏,由西北羌中危险多,常受匈奴的阻碍;由蜀郡的“西南夷”往身毒转北,则路径直,又没有象西北受匈奴那样的威胁。

于是,汉武帝便派使臣四出“西南夷”,寻求通向身毒(印度)的道路。

派出的使臣虽受滇西昆明族等部落的阻碍而不曾寻求到通往身毒(印度)的道路,但归来时,却把在滇国所见到的情况,向汉武帝禀告,盛赞滇国的富饶,这就加快了汉武帝开发“西南夷”的决心。

同时也向汉武帝报告“西南夷”有大海(洱海),要开发“西南夷”必须要有水军。

汉武帝在当时的都城修筑“昆明池”演习水军。

因此,才有昆明大观楼长联中的典故“汉习楼船”。

直到公元前109年(元封二年),汉武帝发巴蜀的军队由王然毅、郭昌率领以武力征服“西南夷”,他们首先击灭了滇东北的劳浸、靡莫(在今曲靖地区),滇王降汉,受封赐滇王印。

此后汉王朝在统治之地设益州郡,领二十四县,云南县(祥云县)为其中一个县,其范围相当于今祥云、弥渡、凤仪、宾川,县治设在今祥云县云南驿一带。

为给该地取一个县名,汉武帝不断思索,日有所思,夜有所梦,才出现了彩现云南之说。

《晚清中国行政区划纲目》之二十二云南省何宗海云南省地处中国西南,长江上游。

“云南”作为地名,最初出现在西汉,只是一个县名,三国时为郡名。

唐代封南诏王为云南王,成为了南诏国的代称。

元代设立云南行省,成为省级行政区名称。

因其地在云岭之南而得名,亦因境内有滇池,别称滇。

先秦时属滇国。

秦始皇26年(前221年),置滇池县(县治在今云南省晋宁县),开辟五尺宽的道路,称作五尺道,从蜀到滇(今四川省宜宾市至云南省曲靖市)。

西汉武帝元封2年(前109年),置益州郡,下辖24县,治滇池县。

东汉时置永昌郡,治不韦(在今云南省保山县北)。

三国时蜀汉分置建宁、兴古、云南、永昌诸郡。

魏晋南北朝时期,境内被称为南中。

东晋,爨(cuàn)琛及后世在昆川(在今云南省曲靖市)称王400余年。

唐高祖武德4年(621年),置姚州(州治在今云南省姚安县北);太宗贞观6年(632年),置戎州,治僰道都督府(在四川省宜宾市西南);玄宗时,置36羁縻州(羁縻是历史上在西南地区少数民族州、县实行的一种自治制度,和朝廷睦邻相处,不加干涉),辖137县,后增至92州;开元26年(738年),蒙舍诏首领皮罗阁在云南建立南诏国。

南诏国所辖地域包括今云南全境及贵州、四川、西藏、越南、缅甸的部分地区。

相传10代国王,先后统治长达200年,直到后晋高祖天福2年(937年),被段思平联合37部所灭,建立大理国。

宋徽宗政和3年(1113年),大理国归宋后,段和誉受封为大理国王。

元宪宗3年(1253年),元军灭大理国。

从唐玄宗开元26年(738年),南诏皮逻阁统一六诏至元宪宗3年(1253年)大理国灭亡,这一历史时期被统称为南诏时期,共历时516年。

元世祖至元4年(1267年),正式建云南行中书省,为全国11个行省之一,省会由大理(在今云南省大理市大理镇)迁至昆明(在今云南省昆明市)。

明太祖洪武14年(1381年),灭元梁王,置云南布政使司。

清代置云南省;圣祖康熙元年(1662年),吴三桂追捕永历皇帝于缅甸,押赴昆明被绞死。

云南大理历史简介

大理古称“太和国”,是中国历史上著名的丰满、宁静的城市,

位于云南西北部的滇池畔。

此地早在新石器时代就有人类活动的痕迹,历史悠久,曾经是南诏、大理国、元代远华行省等重要政治中心。

其中,唐朝时期的南诏国号为越南,代表了大理历史的划时代意义。

大理历史上最显著的是大理国,始建于8世纪。

公元937年,大

理国盛唐时期的著名政治家、文学家之一阮福极为吴后赐号大理国王,开启了大理国的历史。

自此,大理国的政治、文化与宗教在几百年的

时间里得到了长足的发展。

1487年明朝攻占大理,结束了大理国的历史。

此后,大理成为了云南各民族繁衍生息和文化传承的中心之一。

大理历史悠久,文化底蕴深厚,城市风光旖旎,被誉为“天下大

都市第一景,万国照片第一名城”。

如今,大理已成为我国重要的旅

游胜地,吸引了数以万计的游客前来纳凉观光,感受这座辉煌文化都

市的独有魅力。

阿嵯耶观音是南诏、大理国时期“滇密”阿咤力教崇拜的主要圣像。

阿嵯耶在梵文中的意思是“圣”,意为“圣”观音。

又因多产于大理国时期,也称“大理观音”、或者“云南观音”、甚至称“建国观世音”。

这类观音成为滇密中比较有特色的观音。

南诏、大理自古以来就是通往印度、缅甸的交通要道,佛教随之传入境内,内地传入汉传佛教、西藏传入藏传佛教、东南亚传入上座部佛教,形成了各派并存的局面。

在唐初期,骠国梵僧北上,经吐蕃而至开南,他携带观音圣像来到南诏地区传教,传教过程中,战胜了当地的巫教,创立了阿吒力教。

阿吒力教为佛教密宗,阿吒力是梵文的音译,即为“阿嵯耶”的同音异写。

当时南诏借助了阿吒力教的力量,并在唐朝的扶持下统一了西洱河地区,开元二十六年(738年),唐王朝授皮罗阁为云南王,建立了南诏国,并把阿吒力教视为国教,宋元以来尤盛,众僧不断铸造观音圣像作为供奉的对象,这就是流传最广的阿嵯耶观音形像。

后晋天福二年(937年)段思平攻灭大义宁国,改国号大理,建立大理国。

大理国(937-1253年),是与历史上所称的五代和宋元相始终的以白蛮族为主体建立的政权。

由于开国皇帝段思平好佛,岁岁建寺,铸佛万尊,流行佛教,被皇家视为国教。

因此,在大理国三百多年统治期间,阿嵯耶观音仍然是王室崇敬信仰的主要神祗。

大理国从段思平立国,至第十八代王段兴智为元世祖所灭,共二十二主,由于政治或宗教的原因,有九位国主禅位为僧。

可见大理国自段思平至段智兴243年间佛教之盛况。

在《南诏图传》及《宋时大理国描工张胜温画梵像》中亦绘有此观音,称为“真身观世音菩萨”(图1)、“易长观世音菩萨”,并以绘画的形式叙述了阿嵯耶观音变化为梵僧到大理传播佛教,点化细奴罗建立南诏国的故事。

《南诏图传》(又名《南诏中兴二年画卷》)所绘观音幻化故事共九段,每段代表一化。

第六化和第七化,表现南诏王中兴皇帝(897-902年)礼佛仪式(图2),第七化则表现一老人怀捧阿嵯耶观音像,正在“铸圣像时”的情景(图3)。

云南驿:行走在路上的历史谈到云南的古代交通,就让人联想到既保留有“云南”地名概念,又能体现交通内涵的云南驿。

云南驿,位于大理州祥云县云南驿镇云南驿村,因元明清三代设置驿站而得名。

汉武帝元狩元年(公元前122年),“彩云现于白崖,遣使迹之至此。

”及元封二年(公元前109年)置云南县,云南驿始为县治驻地。

蜀汉建兴三年(225年),置云南郡,郡治亦设云南驿,云南驿成为郡治与县治的同驻地,作为滇西北地区的政治、经济、文化中心历时达358年。

南诏时期,在云南驿设云南赕并设置军事机构云南节度,此后的四百多年间,云南驿一直是南诏国及大理国的云南赕治驻地,元政府在云南驿设置云南州,当时的云南驿是滇西第二大治。

明洪武十七年(1384年),云南县治由云南驿迁往洱海卫城南,另筑新城于今祥云县城,结束了云南驿从西汉至明初近1500年间作为行政管理机构县、郡、州、赕或军事管理机构节度所在地的历史,民国七年(1918年)。

因省县同名始改称祥云,但是云南驿的名称却一直保留了下来。

从时间上来说,“云南驿”最早将“云南”作为地名,是云南省省名的起源。

“云南县”一名改作“祥云县”以后,唯有“云南驿”把“云南”一名保留至今,时间跨度达2100多年。

通过云南驿达成的云南古代对内、对外交通线路,概括起来主要有四条,即西南丝绸古道、茶马古道、邕州(买马)古道和滇黔普安道(随时代发展变迁,也有在这些古道上衍生的因运输物品的增加或改变得以命名的古道)。

这座小镇,可谓见证了千年古道承载的云南对外交流的辉煌历史。

西南丝绸古道2300多年前,早在张骞尚未凿通西域、开辟西北丝绸之路以前,西南的先民们就已开发了一条自四川成都至滇池区域,经大理、保山、腾冲进入缅甸,远达印度的“蜀身毒道”(身毒是印度的古称)。

由于它始于丝织业发达的成都平原,并以沿途的丝绸商贸著称,因此也被历史学家称为“西南丝绸之路”。

史书记载,西汉时期,张骞出使西域,在西域发现了原产于四川的筇竹和蜀布,它们是经蜀身毒道到达印度、阿富汗,再辗转运抵西域的。

南诏大理国历史南诏大理国历史概述中国西南部的云南地区,各族聚居,名号繁杂,《新唐书·两爨蛮传》所谓“群蛮种类,多不可记”,确是实在的情形。

汉族进入云南,设置若干居住点,开始传播先进的文化。

战国时,楚将庄率兵略地到滇池,建立滇国,子孙相继称王。

苴兰城(昆明市附近)相传是庄所筑。

秦时常頞(音案àn)开辟五尺宽的道路,从蜀通到滇(诸葛亮始加宽路面)。

公元前一○九年,汉武帝遣将军郭昌灭滇国,置益州郡。

东汉增置永昌郡(治不韦,云南保山县北)。

诸葛亮平定南方,又增置兴古(云南马龙县)、云南(云南祥云县)二郡。

此后各朝陆续增置州县,扩大统治权,对非汉族的居民,都是采取诸葛亮“纲纪粗定,夷汉粗安”的施政方针,也就是“因其故俗,羁縻勿绝”,以求相安无事。

固然,某些族和汉族接触较多,经济和文化都有所提高,但更多的族依旧是落后,甚至是非常落后。

六二一年,唐高祖置姚州(云南姚安县北),管羁縻州三十二。

六三二年,唐太宗置戎州(治僰(音伯bó)道,四川宜宾县西南)都督府,唐玄宗时,都督府管羁縻三十六州,一百三十七县,后又增管至九十二州。

羁縻的意思是来去任便,彼此不相干涉。

这种羁縻状态,不利于落后各族,因为汉族统治阶级可以缓慢地伸展势力,安置州县,逼迫各族逐步后退。

反之,如南朝梁末,梁统治者退出云南,州县全为豪酋占据,也不利于各族民众,因为在州县恢复豪酋统治,增强落后势力,是一个退步。

唐天宝年间,云南成立南诏国,才改变了上述两种不利的形势,对各族民众说来,推动作用是不小的。

南诏是以乌蛮蒙姓为国王,白蛮大姓为辅佐,集合境内各族(包括汉族)共同组成的统一国家。

统一的政权,自然要削弱豪酋的分散割据势力;集合各族共同立国,自然要废除羁縻状态;抵御唐与吐蕃两个强邻,自然要提高本国的经济与文化。

经南诏以及大理前后五百余年的统治,国境内原来的落后面貌,有很大改变,经济和文化,一般地提高到汉族的水平。

有些族虽然还保持所谓“故俗”,与南诏立国以前相比,数量却不是那么多,水平也多少有些提高了。

佛教密宗阿吒力是云南佛教的四大系列之一,它主要分布在大理及昆明地区,为白族及部分彝族、汉族所信仰。

密宗在传入大理地区的过程中与白族的传统文化相互融合而形成独具特色的大理白族佛教密宗阿吒力教派,也称为白密。

大理白族佛教密宗阿吒力教派是云南佛教史上的重要派别,其在云南传播的历史最悠久、形态最完整、内容最丰富、特点最显著、影响最深远,从各个维度对其研究都具有重要意义。

本文着重从政治与宗教关系的视角来研究南诏大理国时期佛教密宗与政治的互动。

一、佛教密宗是洱海地区各部族从前国家社会跃进到国家的重要文化凝聚力量唐代贞观末年,享有丰厚自然资源的洱海地区已形成十多个诏,通过相互的兼并,留下六个,史称“六诏”。

六诏的社会经济有了较大的发展,各诏都建立起较严密的政治和军事机构,拥有相当的军事力量,形成胜兵数万的六诏政权。

而这一时期吐蕃向东扩张,并入犯蜀西及西洱河地区,使唐王朝在西北、西南边疆的安全面临危机。

唐王朝非常重视与吐蕃在洱海地区的争夺。

而洱海地区诸蛮对唐王南诏大理国时期佛教密宗与白族先民政治生活的积极互动周俊华1,雷信来2,赵金元2(1.云南大学公共管理学院,昆明650091;2.大理学院政法学院,云南大理671003)[摘要]佛教密宗在洱海地区的传入,重新建构了洱海地区各部族的民族认同观念,为白族先民共同体的形成发挥了文化凝聚的功能,是洱海地区各部族从前国家社会跃进到国家的重要文化力量,成为南诏时期国家与民族之间实现积极互动的工具。

佛教密宗在大理地区形成了与政治权威结合、与本土文化融合、与世俗社会结构对应的僧侣和僧团组织;释儒阶层的产生是佛教、儒教与白族本土文化相互嫁接、吸收、融合的产物,从释儒到儒商,再到乡绅,其在不同历史时期演化为不同的社会角色,在白族社会彰显自身价值和作用。

[关键词]南诏;大理国;佛教密宗;政治生活;互动[中图分类号]K207[文献标志码]A [文章编号]1672-2345(2011)09-0001-05Positive Interaction in Political Life between Tantric Buddhism and Bai Ancestors in Nan Zhao and Dali Kingdom PeriodZHOU Junhua 1,LEI Xinlai 2,ZHAO Jinyuan 2(1.School of Public Administration,Yunnan University,Kunming 650091,China;2.悦ollege of Politics and Law,Dali University,Dali,Yunnan 671003,China )〔Abstract 〕Tantric Buddhism has reconstructed the concept of ethnic identity and played a role in the integration of the Bai culture to form the ancient Bai community after it was introduced into the Erhai lake region.It is an important social cultural force for ethnic groups in Erhai region to leap from pre-country period to country period and it remains a positive interactive tool among countries and ethnic groups in Nan Zhao period.Tantric Buddhism in Dali area has combined the political authority,the local culture and the secular society with the corresponding monks and the monk organization.The mutual grafting,absorbing and fusing of Buddhism,Confucianism and Bai culture produce Confucianism Buddhism.The different social roles of Confucianism Buddhist,Confucian Entrepreneurs and squire in different historical periods,shed much light on their own values and functions in the Bai ethnic community.〔Key words 〕Nan Zhao;Dali Kingdom;Tantric Buddhism;political life;interaction 大理学院学报JOURNAL OF DALI UNIVERSITY第10卷第9期2011年9月Vol.10No.9Sep.2011朝时叛时附。

浅析受中原文化影响下的南诏、大理国时期云南民族建筑艺术发表时间:2018-10-15T09:31:55.413Z 来源:《知识-力量》6中作者:李立蛟[导读] 在大理城西北一公里处,耸立着三座宝塔,这就是大理白族自治州闻名中外的南诏、大理国时期的代表性建筑——崇圣寺三塔。

它是数千年前大理地区的少数民族向中原地区汉文化学习的象征,它也是中原地区在唐、宋时期与边远的云南地区在政治、经济、文化联系的一组纪念碑(湖南工艺美术职业学院,湖南益阳 413000)摘要:在大理城西北一公里处,耸立着三座宝塔,这就是大理白族自治州闻名中外的南诏、大理国时期的代表性建筑——崇圣寺三塔。

它是数千年前大理地区的少数民族向中原地区汉文化学习的象征,它也是中原地区在唐、宋时期与边远的云南地区在政治、经济、文化联系的一组纪念碑。

正是中原文化与大理地区本土文化的融合,形成了南诏、大理国时期滇文化的新高峰。

关键词:南诏;大理国;中原文化;民族建筑;佛教建筑一、南诏、大理国与中原的密切联系南诏、大理国两个地方政权共存了五百多年。

在着五百多年的历史发展进程中,云南与中原地区在政治、经济、文化上的联系与交流,促进了云南地区建筑造型与建筑技术的发展。

经过西汉、三国、魏晋、南北朝,这几百年当中,中原地区带给了云南先进的文化和技术,并融合了云南的少数民族文化,这对云南的经济、文化的发展起到了促进作用。

如史料记载:第二代南诏王任用汉人郑回为清平官(宰相),并送子到成都“使学习书算,业就辙去,复以他继,如此垂五十年,不绝其来......”,这些都使得南诏、大理国事情的经济、文化有了较快的发展。

二、南诏、大理国时期云南建筑艺术的发展南诏、大理国时期,云南民族建筑艺术有了很大的发展。

据史料记载:南诏事情曾在现巍山县建有垅于图山城,在洱海之滨、点苍山下建太和城、大厘城、龙口城、龙尾城、在滇池地区建拓东城,这都促进了建筑艺术的发展。

由考古发掘来看,这些城的遗址中发现了有字的瓦当,有莲花图案的瓦当,有涡纹或者卷云纹的图案的滴水和青灰陶的残件等。

云南省历史上的名人有哪些?2008-10-18 23:39提问者:57power|浏览次数:3272次我来帮他解答精彩回答2008-10-18 23:42云南历史上的名人先秦时期庄硚(神话中的人物)隋唐时期(南诏国时期)皮罗阁两宋时期(大理国时期)段思平元朝时期赛典赤明朝时期开疆功臣傅友德——永昌侯蓝玉——颖川侯沐英——西平侯沐春——黔国公政治人物杨一清——华盖殿大学士,云南安宁人。

朱家民——贵州左布政使,云南曲靖人。

杨绳武——兵部尚书,云南弥勒人。

包见捷——吏部右侍郎,云南建水人。

陈表——浙江监察御史,云南玉溪人。

胡平表——贵州布政使,云南建水人。

傅宗龙——兵部尚书,云南昆明人。

雷跃龙——礼部尚书兼育英殿大学士,云南玉溪人。

王锡衮——礼部尚书兼东阁大学士,云南禄丰人。

医学家兰茂——医学家,著有《滇南本草》,云南嵩明人。

清朝时期政治人物严清——吏部尚书,云南昆明人。

李因培——福建巡抚,云南晋宁人。

赵士麟——浙江巡抚、江苏巡抚,云南澄江人。

朱嶟——工、刑、兵、户、吏诸部尚书兼内阁学士,云南通海人。

赵光——工、刑、兵、户、吏诸部尚书,云南昆明人。

何桂清——两江总督,云南昆明人。

陈时夏——江苏巡抚,云南元谋人。

丁槐——广西巡抚,云南鹤庆人。

钱沣——江南监察御史,云南昆明人。

何桂珍——两江兵备道,云南师宗人。

王人文——四川总督,云南大理人。

袁嘉谷——云南科举史上第一个全国状元,云南石屏人。

著名商人李沅——19世纪的云南首富,云南昆明人。

银行家王炽——20世纪初的中国首富,云南弥勒人。

画家缪嘉蕙——著有《供奉画稿》,云南昆明人。

民国时期军事人物(只列上将级别)李根源——陆军上将,云南腾冲人,日本士官学校毕业。

顾品珍——陆军上将,云南昆明人,日本士官学校毕业。

刘祖武——陆军上将,云南昆明人,日本士官学校毕业。

李鸿祥——陆军上将,云南玉溪人,日本士官学校毕业。

谢汝翼——陆军上将,云南玉溪人,日本士官学校毕业。

云南的八大名花1——山茶花山茶花名列云南八大名花之首,为昆明市市花。

据统计,全世界的山茶花属有80余种,云南有35种,占总数的44%。

云南山茶栽培的历史很悠久,早在隋、唐时期就已人工栽培。

南诏、大理国时期(公元8世纪--13世纪),已成为庭园栽培的重要花种。

腾冲是云南山茶的原产地,至今,在腾冲县境内还保存着成片的野生和半野生山茶树种。

云南山茶的栽培品种传到国外是在十七世纪末以后,先传到英国,后又传到美国。

数百年来,山茶花与云南人民的生活结下了不解之缘,又以它娇艳无比,多姿多彩而在国内外享有盛誉。

云南的八大名花2——杜鹃花杜鹃花属杜鹃科,杜鹃属植物。

俗称映山红、马樱花、山石榴、山枇杷等。

据统计,全世界有杜鹃花850多种,我国就有650余种,而仅云南省就有400多种,占世界总数的一半以上。

云南以滇西高山地区分布的种类最为丰富,尤其是在海拔2400--4000米的高山冷湿地带。

多种常绿杜鹃如黄杯杜鹃、白雪杜鹃、团花杜鹃、宽种杜鹃等各色杜鹃花,常成密集的杜鹃花灌木丛,甚至有连绵10多公里的杜鹃花"花海"的奇观。

因它绚烂的花形花色,被白居易赞为:"花中此物似西施,芙蓉芍药皆嫫母",故杜鹃有"花中西施"之美誉。

云南的八大名花3——龙胆花龙胆是龙胆科龙胆属植物的统称,该属植物产于温带各地。

我国有340多种,云南就有60种左右,占全国一半以上。

云南以滇西北、高山和亚山地带最为集中,多数种类生长在海拔2000--4800米的是高山温带地区和高山寒带地区。

龙胆花最高不过四、五十厘米,大部分是矮小贴地丛生。

花生于枝上顶端,成古钟形或漏斗形,多为青绿色、蓝色或淡青色,一般多为秋冬季开放。

龙胆的性味在李时珍的《本草纲目》中有如下记载:"性味苦,涩,大寒,无毒。

主治骨间寒热、惊病邪气,继绝伤,定五脏,杀虫毒。

"对风湿性关节炎有较好的疗效。

云南的八大名花4——玉兰花玉兰花属木兰科,在我国栽培历史已很久远。

隋、唐、南诏国时期的云南简况隋、唐、南诏国时期的云南简况一.南诏的起源和建国1、隋代对云南的经营:隋朝三十余年间对云南的经营,结束了南北朝以来滥置州郡的情况,隋朝对爨氏的反抗的进行镇压,给爨氏势力以沉重的打击。

A.公元589年,隋灭陈,内陆南北分裂的局面结束。

于是隋王朝便展开了对爨氏家族盘踞的南宁州进行经营。

在隋文帝开皇初年在云南设置“南宁州总管府”,派遣韦冲为南宁州总管。

同时,也派上柱国王长述率领军队进入云南,与韦冲文武相呼应。

由于隋王朝派来的官吏残酷压榨,有的甚至“掠人之妻”,导致“边人失望”,引起当地民族的强烈不满,以爨玩为首的地方势力起来进行武装反抗,驱逐了南宁州总官府的官员和士兵。

B.在公元597年隋派史万岁前往征讨。

隋朝大军压境,爨氏遭受沉重的打击,于是其首领派人向史万岁行贿,献上直径一寸的大明珠,请求投降,史万岁受贿后没有把爨玩押解送朝廷,而是以“恐其州有变,留以镇抚”为借口,允许爨玩等人留在云南。

C.598年爨玩再次反叛,隋文帝派刘哙(快)、杨武通出师云南进行讨伐,俘虏了爨玩,押入长安处死,他的儿子爨宏达被押入内陆降为奴。

爨氏统治区域缩小到建宁、晋宁地区。

隋朝在云南建立恭、协、昆三州。

2. 唐初对云南的经营:唐高祖释放了爨玩的儿子爨宏达,让他带着装殓爨玩尸体的棺材回云南安葬,并任命他担任昆州刺史。

让他“诱诸部纳款”归附。

于是,许多民族首领纷纷归附唐王朝,唐王朝就根据他们领地的大小,大的设州,小的设县,仍然让这些上层首领担任刺史,实质上属羁縻州县。

从武德年间到贞观年间,唐朝先后在今天云南境内设置了许多羁縻州县,设置南宁州都督府。

到高宗麟德元年(664年)废弃了南宁州都督府,设置姚州都督府,(驻今姚安),后又设安南都护府(驻今越南河内)和戎州都督府(驻今四川宜宾)。

三个府就近统辖云南境内的羁縻州县。

这样,唐朝初步恢复了汉晋中央王朝在云南设置郡县的规模。

3. 南诏建国与洱海区域部族势力的演变A、“六诏"中的南诏洱海地区“乌蛮”中最大的部落有六个,称为“六诏”:“诏”的含义:一指酋邦首领,即“王”;一指酋邦。